禾下乘凉梦大爱为民生

撰文/温斌

“他以祖国和人民需要为己任,以奉献祖国和人民为目标,一辈子躬耕田野,脚踏实地把科技论文写在祖国大地。”5月22日,“杂交水稻之父”、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平,这位91岁的老人走了,如同一株水稻,完成了使命,最终回落在泥土之中……

袁隆平出生在1930年,那是一个动荡的时代,他的童年时光,几乎都是在战争的威胁中度过的。那时的他为了活命,和家人一起到处逃难。年幼的他不懂,为什么我们中国要受欺辱?为什么中国人要忍受贫穷和饥饿?等到袁隆平高中毕业时,一家子的生活算是稳定了一些,但家人又一次犯了难。上大学是好事,可是学啥?父亲的思想比较传统,希望儿子能通过上学走入仕途。在袁隆平的心里,他对鲜花、绿草、果树有着异常的向往,生机盎然的大自然,才是自己的归宿。1949年,他义无反顾地报考了西南农学院的农学系,毕业后被分配到了湖南农校任教。

在农校的几年,他边教课边学习,不光给学生提问题,更喜欢给自己提问题。课堂外的他,经常埋头在田野间,去从实践中找答案。1960年7月,他在农校试验田中意外发现一株特殊性状的水稻。他利用该株水稻试种,发现其子代有不同性质。因为水稻是自花授粉的,不会出现性状分离,所以他推论该为天然杂交水稻。随后他把雌雄同蕊的水稻雄花人工去除,授以另一个品种的花粉,尝试产生杂交品种。

1961年春天,他把这株变异株的种子播到创业试验田里,结果证明了1960年发现的那个“鹤立鸡群”的植株,是“天然杂交稻”。这时自然灾害来了,残酷的现实摆在眼前,他愁得连觉都睡不好。在当时,杂交水稻可是世界性难题,就连发达国家的专业人员也没有攻克,很多人都觉得袁隆平在痴人说梦,可他偏偏不服输——“外国人成功不了,不代表我们中国人不行!”人民挨饿的景象就是促使他科研的动力,他迈开双腿奔走进田野,去寻找那从未有人见过的水稻雄性不育株。他头顶着大太阳,脚踩在烂泥里,弯着腰一点点地观察、寻找……1964年7月5日,他在试验稻田中找到一株“天然雄性不育株”,经人工授粉,结出了数百粒第一代雄性不育株种子,袁隆平认为这仅仅是跨出的第一步。

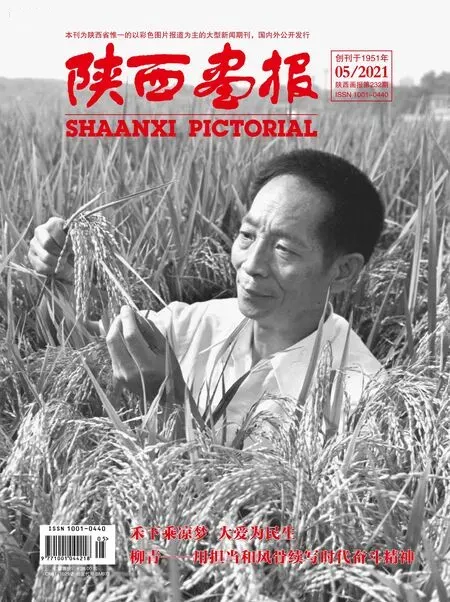

▷这是1976年,袁隆平(右)与同事李必湖在观察杂交水稻生长情况新华社中国室 摄

1965年7月,袁隆平又在14000多个稻穗中逐穗检查到6株不育株,并在此后两年播种中,共有4株成功繁殖了1~2代。其研究彻底推翻由传统经典理论米丘林、李森科的“无性杂交”学说,并推论水稻亦有杂交优势。通过培育雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系的三系法途径来培育杂交水稻,可以大幅度提高水稻产量。1966年2月28日,发表第一篇论文《水稻的雄性不孕性》,刊登在中国科学院主编的《科学通报》半月刊第17卷第4期上。国家科委获悉袁隆平发表的论文后高度重视,支持袁隆平的水稻雄性不育研究活动,指出这项研究的意义重大,如果成功,将使水稻大幅度增产。

▷“90后” 袁隆平“比拼”稻田“后浪”新华社薛宇舸 摄

1977年,袁隆平发表了《杂交水稻培育的实践和理论》与《杂交水稻制种与高产的关键技术》两篇重要论文。1987年,国家“863”计划将两系法杂交水稻研究立为专题,袁隆平组成了两系法杂交水稻研究协作组开展全国性的协作攻关。历经九年的艰苦攻关,1995年两系法杂交水稻取得了成功,一般比同熟期的三系杂交稻增产5%~10%,且米质一般都较好。两系法杂交水稻为中国独创,它的成功是作物育种上的重大突破,再次体现了以袁隆平为首的中国杂交水稻科技工作者的聪明智慧,继续使中国的杂交水稻研究水平保持了世界领先水平。

1997年,袁隆平又提出了旨在提高光合作用效率的超高产杂交水稻形态模式和选育技术路线,开始了“中国超级杂交水稻”的研究。这是一道世界级难题,通过攻关研究,2000年已实现了第一期大面积示范亩产700公斤的指标,比现有高产杂交稻每亩增产50公斤左右,尤其1999年在云南永胜还创造了亩产高达1137.5公斤的高产新纪录,第一期超级杂交稻的推广面积为3000万亩。

2001年以来,袁隆平指导选育成大面积示范亩产800公斤、米质优良的第二代超级杂交稻,并于2004年提前一年实现第二期超级稻目标。第二期超级杂交稻于2006年开始推广……2013年9月29日国家杂交水稻工程技术研究中心证实,经农业部测产验收,由“杂交水稻之父”袁隆平院士科研团队攻关的国家第四期超级稻百亩示范片“Y两优900”中稻平均亩产达988.1公斤,创世界纪录。

根据全国水稻种植区划,我省汉中市是我国籼稻种植最北缘,昼夜温差大,水稻日照、生育期长,被袁隆平院士称为“生产优质大米的好地方”。近日记者联系了时任汉中市种子站朱智勤站长,他介绍说:“上世纪七八十年代,袁隆平曾到汉中开展杂交水稻推广工作,他对于汉中市发展优质大米产业给予了肯定”。

▽90岁的袁隆平老人,身体状况不允许下地,但他还是利用新技术与基地一线技术人员直播互动新华社陈泽国 摄

2014年汉中种植示范超级稻品种“Y两优900”共101.3亩,平均亩产758.8公斤,比2013年汉中全市水稻平均亩产高出327.3公斤。生产的稻谷不仅产量高,还具备垩白粒少、垩白度低、品质优等特点,深受人们欢迎。这标志着袁隆平超级稻在汉中大面积试种成功。同年,汉中在勉县、南郑、城固、镇巴4个县进行了超级稻品种的试验观察。

2015年汉中的示范品种除上年的“Y两优900”以外,新增加了袁隆平团队最新研发的集高产与优质为一身的超级稻“超优千号”。两个品种各示范了100亩。经田间测产,“Y两优900”和“超优千号”理论亩产分别达到808.5和777.6公斤。

2016年11月19日,中国工程院院士袁隆平、罗锡文,以及相关技术专家、测产验收专家来到兴宁,对华南双季稻年亩产三千斤绿色高效模式攻关项目进行测产验收。现场实割测得晚稻平均亩产705.68公斤(干谷)。同样该攻关模式,2016年7月20日在兴宁经过专家组实割测得早稻平均亩产832.1公斤,加上本次实割产量,实现双季超级稻年亩产1537.78公斤,创双季稻产量世界纪录。

“80后”变“90后”的袁隆平许下生日愿望,算着民生的大账新华社周勉 摄

2017年9月,在国家水稻新品种与新技术展示现场观摩会上,袁隆平宣布一项剔除水稻中重金属镉的新成果:“近期我们在水稻育种上有了一个突破性技术,可以把亲本中的含镉或者吸镉的基因‘敲掉’,亲本干净了,种子自然就干净了。”“杂交水稻之父”袁隆平及其团队培育的超级杂交稻品种“湘两优900(超优千号)”又创亩产纪录,经第三方专家测产,该品种的水稻在试验田内亩产1149.02公斤。

2017年中国(汉中)首届优质籼稻新品种观摩展示暨优质米品评交易会在汉中成功举办,来自全国18个省市领导、专家和企业代表,省水稻体系岗位专家、专家大院及团队专家、示范县技术负责人400多人参会。开幕式上,“杂交水稻之父”袁隆平先生发来祝贺视频。

2018年5月22日,位于三亚水稻国家公园的有机覆膜直播试验示范田进行测产验收,测得亩产1065.3公斤,创下海南省水稻单产历史最高纪录。

2020年12月,袁隆平已满90岁高龄,尽管家人和同事担忧他的身体状况,但他还是照往年一样前往海南三亚南繁基地开展科研并主持召开了杂交水稻双季亩产3000斤攻关目标项目启动会。袁老说:“我们在这个会议上把任务落实下来。”会场掌声雷动,现场气氛热烈,与会者齐声回答说“好”——这就是旗帜的力量。

“我梦见我们种的水稻,长得跟高粱一样高,穗子像扫把那么长,颗粒像花生米那么大,我和助手们就坐在稻穗下面乘凉……”这个禾下乘凉梦,让作为“杂交水稻之父”的袁隆平在水稻研究之路上一走就是几十年,超级稻正不断向高产进行一场没有尽头的冲刺。袁隆平还有一个宏大的“杂交水稻覆盖全球梦”。目前全球已经有40多个国家和地区试种杂交水稻、10多个国家实现了杂交水稻的大面积种植,每年种植面积达到了700万公顷,普遍比当地水稻增产20%以上,杂交水稻正在为缓解世界粮食短缺发挥日益重要的作用。

“与大地贴得更近,看天空才会更远”,当人们还在考虑当下温饱的时候,袁隆平却思考着民族的未来的粮食安全并为此而奋斗终生,这就是国之脊梁。先生的身上有着一种强大的信念在支撑,这种信念是孜孜追求人类文明、科技进步的伟大精神,是对国家前途、民族命运的深深忧虑和无疆大爱,他为国家和社会乃至世界都创造了巨大的财富。他一生扎根在稻田之间,实现了千百年来人民心中最朴素的愿望。

一粒小小的种子,不仅改变着中国,也在悄然地改变着世界。

△陕西“超优千号”水稻实验基地朱智勤 摄

▽袁隆平院士一直关心着陕西的水稻种植,图为活动中询问时任汉中种子站站长朱智勤,了解汉中优质水稻种植情况王海潮 摄

▽陕西的优质水稻朱智勤 摄