低温通风环境下高温隧道温度场和应力场的演化规律研究

亢方超,唐春安

(1.大连理工大学 海岸和近海工程国家重点实验室, 辽宁 大连 1160232.大连理工大学 深地工程研究中心, 辽宁 大连 116023)

近年来,越来越多的隧道工程需要在极端环境温度下建设和运营[1-2]。如何有效降低高温或低温环境对隧道施工和运营的影响和危害(如寒区的冻融破坏[3-4]和高温的热害[5-6]),一直是国内外研究学者关注的热点[7-9]。其中,安装隔热层被公认为能够降低隧道与风流热交换的有效方法[10]。因此,研究安装隔热层前后,隧道风流与围岩温度场与应力场变化,对于优化隧道隔热层设计,防止极端温度引起的灾害有着至关重要的作用[11]。

风流通过隧道时,由于温差的存在,会与围岩发生热交换,此时,隧道围岩和风流的温度共同变化,逐渐达到平衡状态。在寒区隧道内,隧道围岩在冬季被低温气流冷却、冻结,而在春季则随着风流温度的升高而被加热、融化[4]。众多研究表明,这种冻融循环会造成隧道围岩的损伤破坏,从而削弱了隧道围岩强度,危及隧道安全[4]。同时,岩体与风流的热交换在隧道入口处最强,并随着通风距离的增加而逐渐减弱,导致冻融破坏总是出现在隧道入口附近[3]。在隧道壁面(尤其是隧道入口处壁面)铺设隔热层,可以有效地防止因冻融造成的岩体损伤。而在高温隧道中,铺设隔热层是为了防止隧道围岩的热量向风流传递,确保隧道内的平均风流温度维持在可接受的范围,以保证隧道开挖的安全和工人的身心健康[12]。因此,高温巷道的隔热层往往安装在整个隧道壁面,而不是在寒区隧道仅安装在隧道入口区域。遗憾的是,无论是在寒区隧道还是高温隧道中,隧道围岩力学性能却很少被研究[11]。但是,在一些高温隧道中,岩体的最高温度已经超过200℃(如川藏铁路的208℃,EGS-E隧道的250℃等),隧道围岩与风流存在巨大的温差。在低温风流的作用下,隧道围岩温度迅速下降,造成岩体的冷却收缩,并伴生相应的温度应力。如果该应力超过岩体的抗拉强度,岩体内部就会出现损伤破坏,从而降低隧道的稳定性。因此,研究低温通风环境下,隧道围岩的温度场和应力场演化规律以及隧道围岩的损伤破坏机理,是保证高温隧道安全施工和长久运营的关键。

本文采用RFPA2D-Thermal中的热-固耦合数值模型,对低温通风环境下,有隔热层和无隔热层的高温隧道的温度场和应力场演化进行了研究,探讨了温度应力下隧道围岩损伤破坏机理及裂缝发展规律。最后,通过改变隔热层参数,对隔热层的隔热效果进行了敏感性分析。

1 材料与方法

1.1 工程背景

本研究以川藏铁路隧道为背景。隧道总长1 223 km,沿线地质环境复杂,独特的“高地应力场、高地震烈度场、高环境梯度场”复合环境给隧道施工的造成了极大的困难。尤其是部分施工段围岩温度高达208℃,成为川藏铁路隧道工程所面临的最大挑战。

1.2 分析方法

本文采用RFPA(Realistic Failure Process Analysis,RFPA)真实破裂过程分析数值计算方法[13-16]。该方法基于连续介质力学以及损伤力学,采用有限单元法进行应力分析。

1.3 控制方程[17]

(1) 温度场控制方程:

(1)

式中:k为岩石和隔热层的导热系数;T为岩石和隔热层的温度;ρ为岩石和隔热层的导热系数;c为岩石和隔热层的比热容;Q为热源;t为温度。

(2) 变形协调方程:

σij,j+Fbi=0

(2)

εij=(ui,j+uj,i)/2

(3)

εkkδij+2Gεij-(3λ+2G)αΔTδij

(4)

式中:σij为应力项;εij为应变项;Fbi为体力;α为岩石和隔热层的热膨胀系数;ΔT为温差;δij为Kronecker函数;G为剪切模量;λ为拉梅常数。

(3) 材料非均质性方程:

(5)

式中:α为岩石介质基元体力学性质参数(强度、弹性模量等);α0为基元体力学性质的平均值;m为分布函数的形状参数,其物理意义反映了岩石介质的均质性,定义为岩石介质的均匀性系数;φ(α)为岩石基元体力学性质α的统计分布密度(其单位为MPa-1)。

(4) 细观单元的损伤方程。引入一个损伤变量D,该单元的弹性模量损伤累积表达式为:

E=(1-D)E0

(6)

式中:E为损伤后的弹性模量值;E0为弹性模量初始值;D为损伤变量。

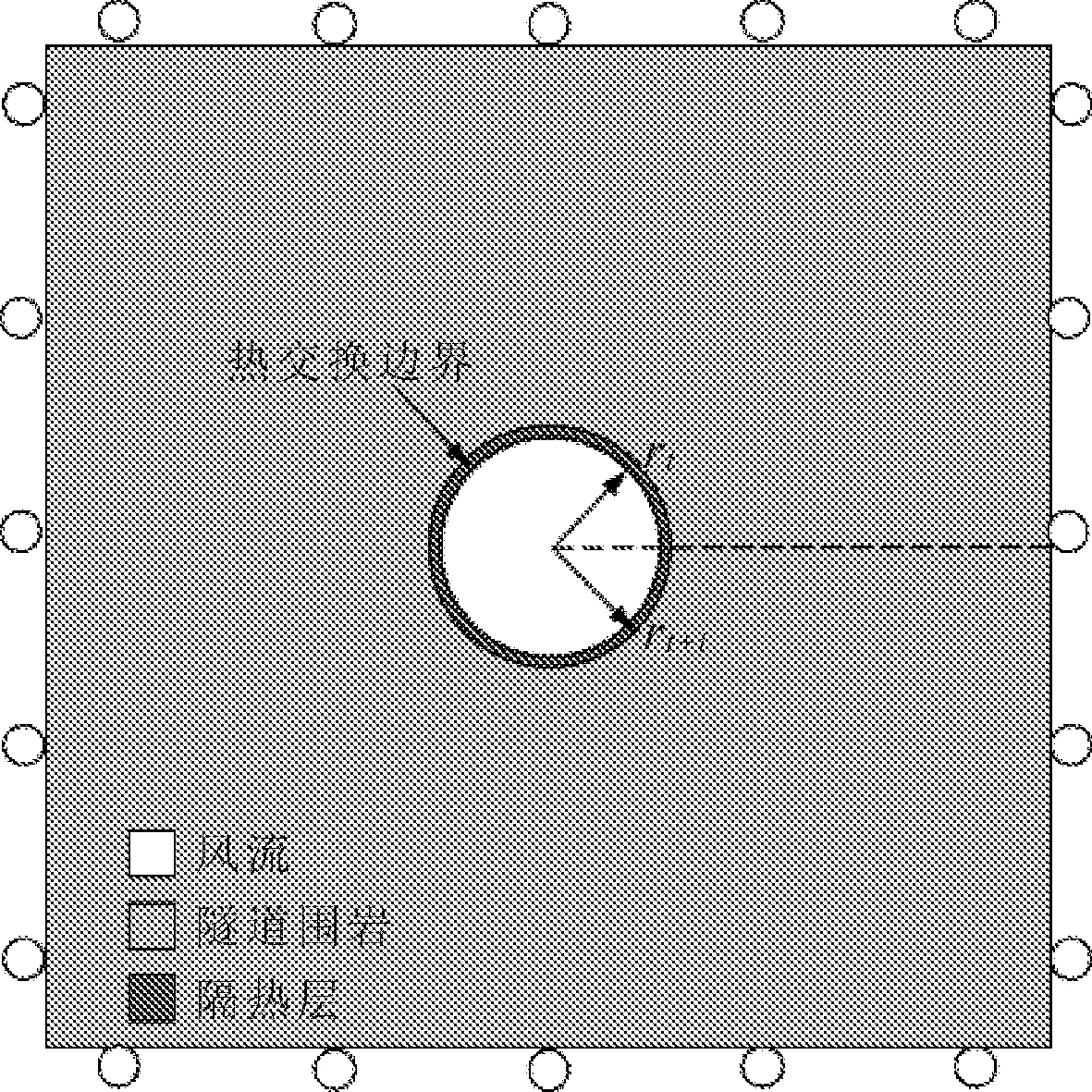

1.4 数值模型

如图4所示,隧道的几何模型由圆形隧道、保温层及围岩组成。为了方便计算,将隧道模型简化为热-固耦合的平面应变模型。模型尺寸为50 m×50 m,划分为500×500个单元,模型中央圆形半径(rt)为2.75 m,隔热层厚度为0.25 m;围岩温度为200℃,风流温度为20℃,风流与隧道的对流换热系数为100 W/(m2·K),其他边界均为热绝缘;围岩的抗压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比、热容、导热系数和热膨胀系数分别为233.05 MPa、7.61 MPa、37.46 GPa、0.23、2.86 W/(m·K)、85×104J/(m3·K)和80×106/K。

图1 数值模型图

2 结果与分析

2.1 隧道温度场与应力场

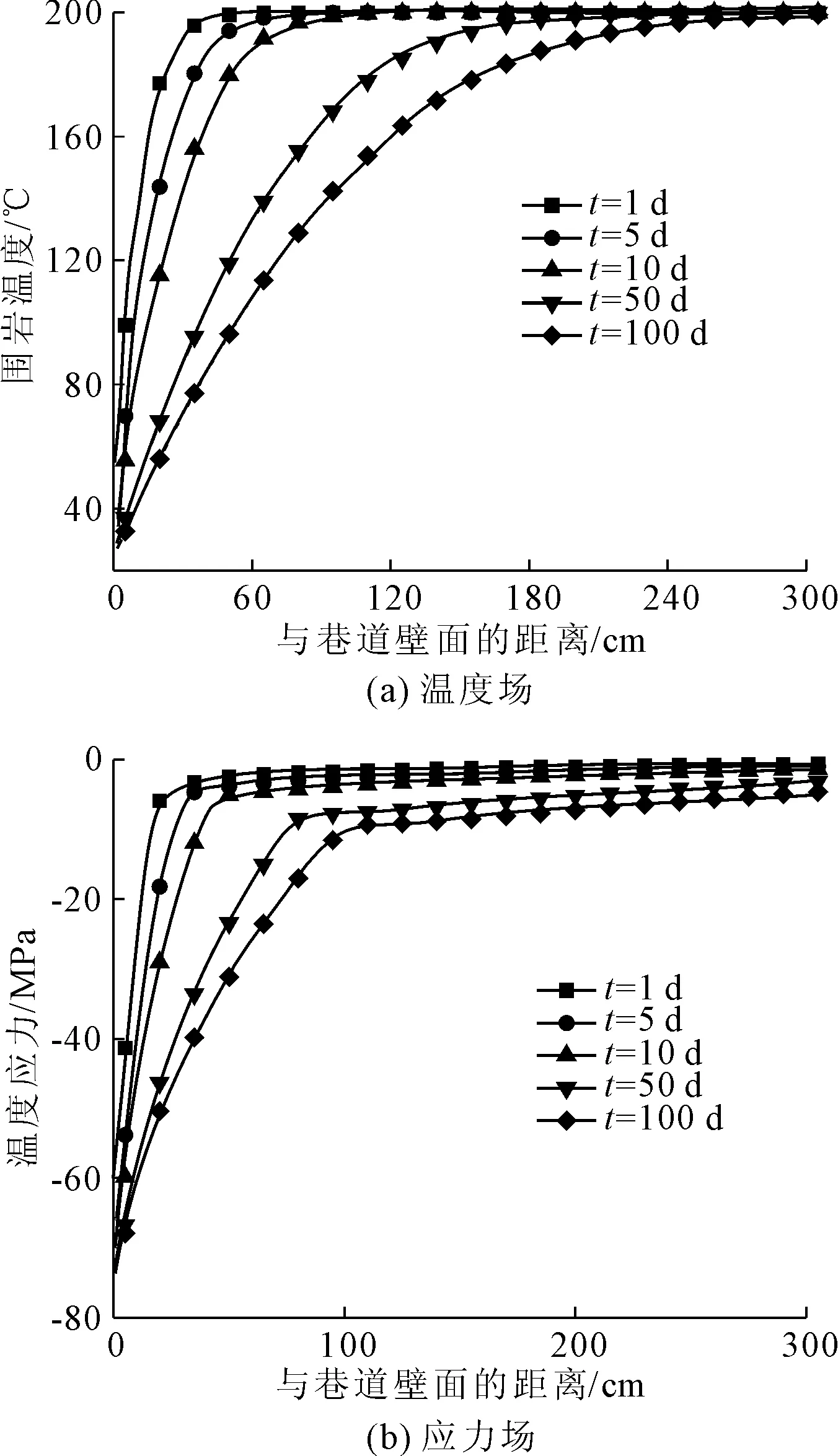

图2(a)显示的是不同通风时间下隧道围岩温度场的变化规律。在低温空气的影响下,隧道围岩温度从隧道壁面向岩体内部逐渐上升,形成一个热扰动区域。随着通风时间的延长,冷锋逐渐岩体内部扩散,导致岩体温度进一步下降,热扰动距离的进一步增大。由图2可知,通风时间从1 d延长到10 d,隧道壁面温度从49.14℃下降到了24.38℃,同时,热扰动距离从1.05 m增加到5.05 m。

图2 无隔热层隧道围岩温度与应力变化趋势图

低温风流导致隧道岩体温度下降,引发围岩冷却收缩而产生相应的温度应力。图2(b)显示的是不同通风时间下隧道围岩应力场的变化规律。与温度演化相似,温度应力从隧道壁面到内部岩石逐渐减小;而隧道壁面的温度应力则随着通风时间的增加而逐渐增加。当通风时间从1 d增加到100 d时,隧道壁面的温度应力从-61.98 MPa增加到了-73.47 MPa,这已经超过了大部分岩体的抗拉强度,极有可能导致岩体失效和裂缝的产生。

温度场和应力场的相互验证说明,温度应力的增加与围岩温度的降低有很好的对应关系。温度下降的越多所诱发的温度应力就越大。因此,降低隧道围岩的降温速度,可以有效地降低围岩温度降低所诱发的温度应力,从而缓解隧道围岩的损伤破坏。

2.2 隔热层对隧道围岩温度场和应力场的影响

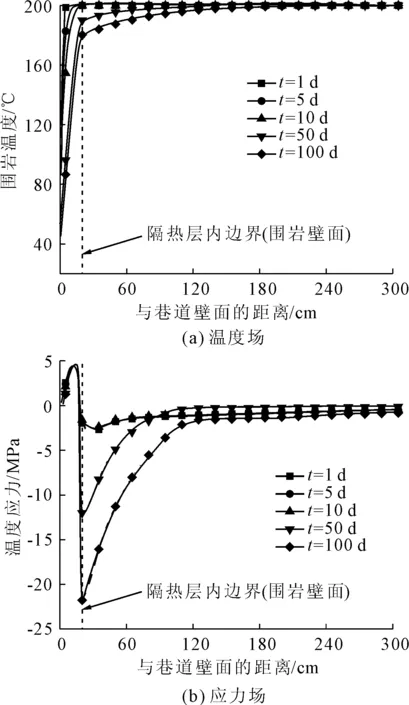

图3显示的是铺设隔热层(隔热层厚度为0.1 m、导热系数为0.1 W/(m·K))后,隧道围岩温度场与应力场随通风时间的变化趋势图。如图3所示,带隔热层的隧道与无隔热层的隧道的温度分布表现出了明显的差异性。在无隔热层的隧道中,围岩温度从隧道壁面向围岩内部逐渐上升。而在有隔热层的隧道中,隔热层和隧道围岩的温度变化具有明显的区域特征。隔热层温度急剧增长,导致隔热层外侧和内侧产生了极大的温差。如图3(a)所示,通风10 d后,隔热层外边界温度为73.3℃,而内边界温度仍为200℃,温差达到126.7℃。而在岩石区域,岩体温度从其壁面向内部缓缓上升,与无隔热层的隧道温度增长基本相同。但是,在相同的通风时间内,有隔热层的隧道围岩温度明显高于无隔热层的围岩温度。如图3(a)所示,通风50 d后,距离隧道壁面60 m处,无隔热层的围岩温度为132.78℃,而有隔热层的围岩温度为195.06℃,其温差达到62.28℃。由此产生的温差可以降低了温度梯度所诱发的温度应力,从而导致有隔热层的隧道围岩的温度应力明显低于无隔热层的隧道。如图3(b)所示,当通风时间增长到100 d时,无隔热层的隧道壁面处的温度应力达到-73.47 MPa,而铺设隔热层后则降低到了-21.78 MPa。温度应力的下降可以显著降低诱发岩体破坏的可能性,这意味着隔热层对保护岩体免受冷冲击破坏有积极作用。

图3 带隔热层隧道围岩温度与应力变化趋势图

2.3 隔热层参数对温度场和温度应力场演变的影响

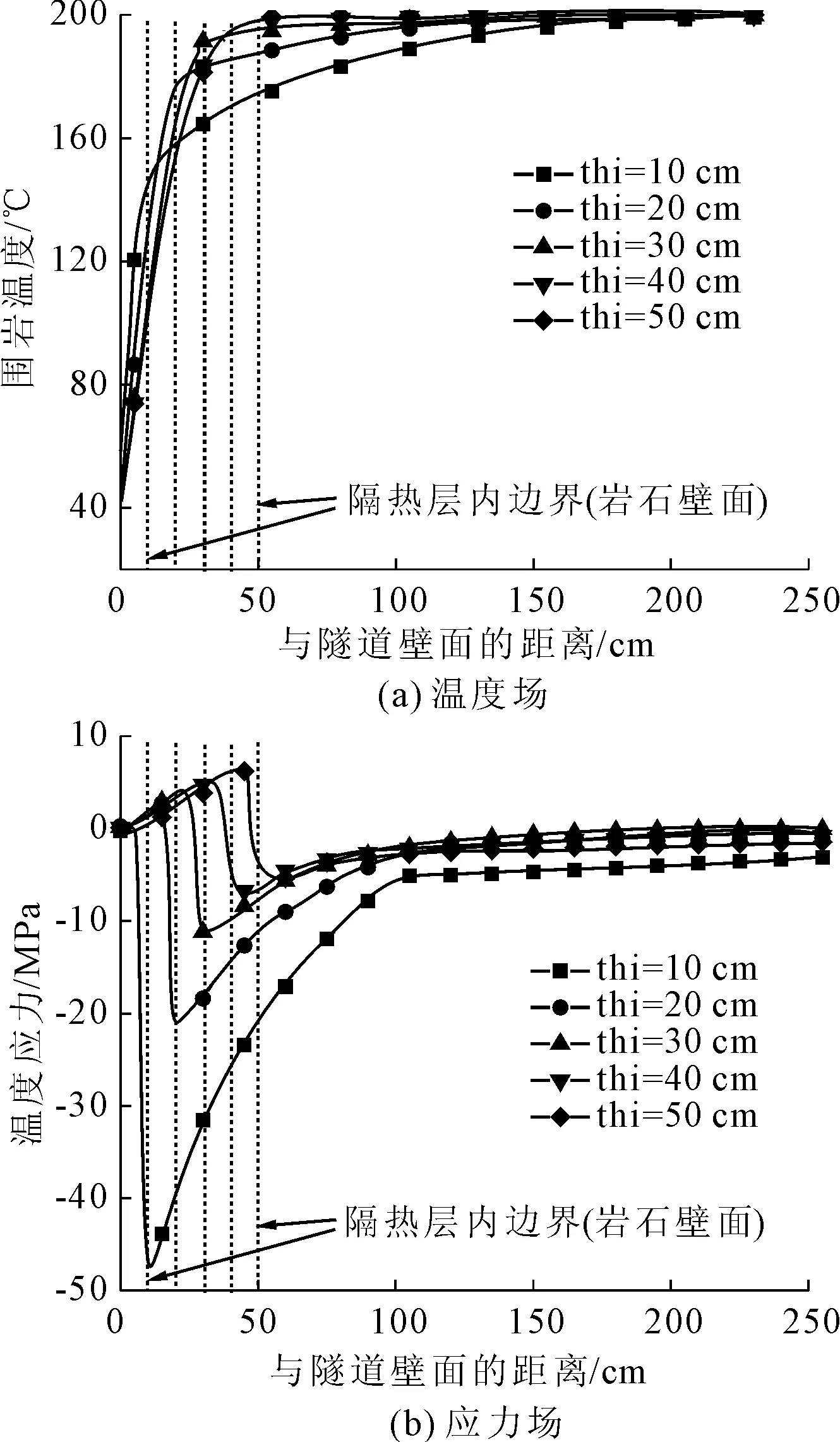

2.3.1 隔热层厚度的影响

隔热层厚度对隧道气流及其周围岩石的温度演变起着至关重要的作用。图4(a)为隧道通风100 d后隧道围岩温度和温度应力随隔热层厚度的变化规律。围岩温度随着隔热厚度的增加而逐渐升高。当隔热层厚度由10 cm增加到30 cm和50 cm时,围岩壁面温度由154.46℃分别增长到191.44℃和199.12℃。这意味着增加隔热层厚度会增强隔热层的隔热效果。但是,随着隔热层的增厚,增加单位厚度隔热层的隔热效果会明显减弱,表现为围岩壁面温度增长值的降低。当隔热层从10 cm加厚到20 cm时,围岩表面温度升高25.83℃,而当隔热层从40 cm加厚到50 cm时,围岩表面温度仅升高了2.18℃。

隧道围岩温差的减小可以有效减少由此产生的温度应力。图4(b)显示的为通风100 d后,隔热层厚度变化所引起的围岩温度应力变化趋势。由图可知,岩石表面的温度应力随着隔热层的厚度的增加而迅速减小,当隔热层厚度从10 cm到50 cm时,岩石表面的温度应力从-48.04 MPa减弱到-5.27 MPa。需要注意的是,增加相同厚度的隔热层所引起的温度应力减小,也随着隔热层绝对值的增加而迅速减小。

图4 温度与应力随隔热层厚度变化趋势图

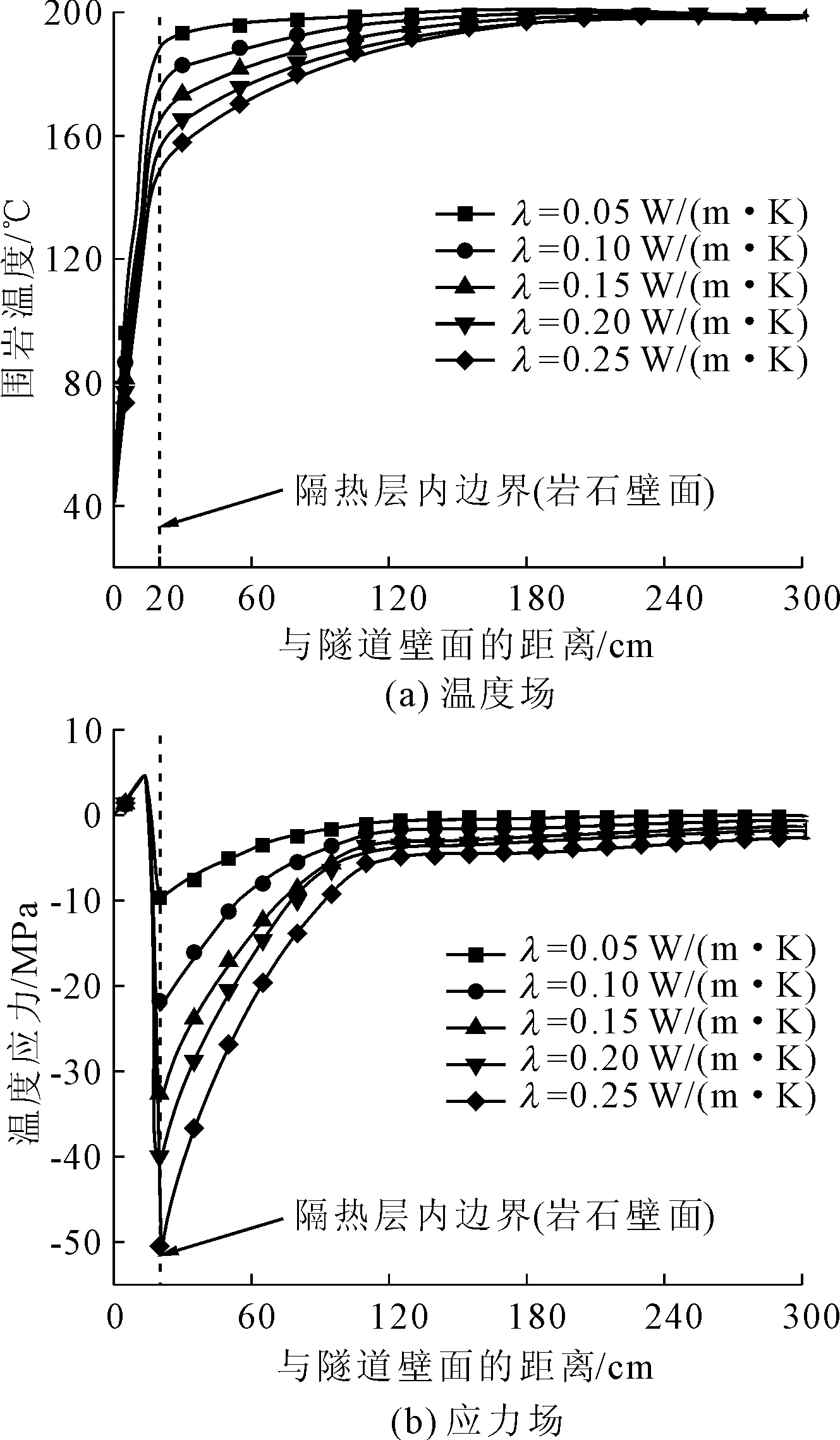

2.3.2 隔热层导热系数的影响

图5显示了隔热层导热系数对隧道围岩温度和温度应力的影响。减小隔热层导热系数会增加隧道围岩的壁面温度,减小相应的温度应力。当隔热层导热系数从0.25 W/(m·K)降低到0.05 W/(m·K)时,隧道围岩的壁面温度从152.30℃下降到了191.96℃,而其伴生的温度应力则从-50.00 MPa减小到了-9.67 MPa。

图5 温度与应力随隔热层厚度变化趋势图

随着隔热层导热系数的降低,降低相同的导热系数所带来的隔热效果迅速减弱。当隔热层导热系数从0.20 W/(m·K)降低到0.15 W/(m·K),围岩壁面温度增长了10.67℃;而当隔热层导热系数从0.10 W/(m·K)降低到0.05 W/(m·K),围岩壁面温度的增长值降低为9.21℃。同时,当导热系数从0.15 W/(m·K)降低到0.10 W/(m·K)时,围岩壁面的温度应力降低了12.11 MPa;而当导热系数从0.10 W/(m·K)增加到0.05 W/(m·K)时,围岩壁面温度应力的降低值减小为11.06 MPa。

总而言之,增加隔热层厚度和隔热层导热系数都无法不断的增强隔热层的隔热效果,从而保护隧道围岩免受冷空气冲击的影响。而且,增加隔热层厚度和降低隔热层导热系数的技术和经济成本会随着隔热效果的增长而呈指数型增长。因此,如何平衡隔热层隔热效果与其技术经济成本是高温隧道施工中最需要解决的问题。

2.4 隧道围岩的损伤机理

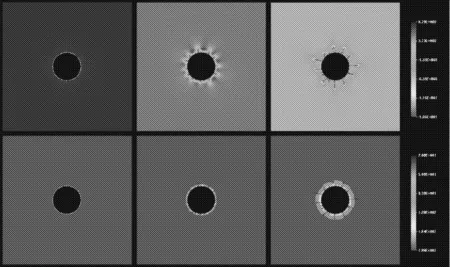

通风降温过程中温度场的扰动直接导致模型应力场的变化,对模型的断裂过程也产生一定的影响。图6为低温空气诱导的隧道围岩裂缝传播过程(上图为应力云图,下图为温度云图;通风时间从左至右分别为t=1 d、t=10 d、t=100 d)。通风初期(1 d),隧道围岩被低温风流冷却,隧道表面温度急剧下降(46.7℃),由此诱发的温度应力迅速上升(24.5 MPa),隧道围岩表面出现了损伤单元。当通风时间的增加至5 d时,隧道围岩壁面温度下降至41.1℃,在此期间,更多的损伤单元出现在隧道表面,并扩展成为初始裂缝。当通风时间增加到10 d后,已形成的裂缝继续扩展,联通,在隧道围岩内部形成清晰可见的裂缝群。此后,通风时间的进一步增长导致裂缝进一步扩展。当通风时间增长到50 d时,虽然有些裂缝已停止扩展,但还有少数裂缝已深入的岩体内部。而且,由于破坏单元的传播和凝聚,隧道表面周围出现了一个环形破坏带。

图6 无隔热层隧道温度与应力云图

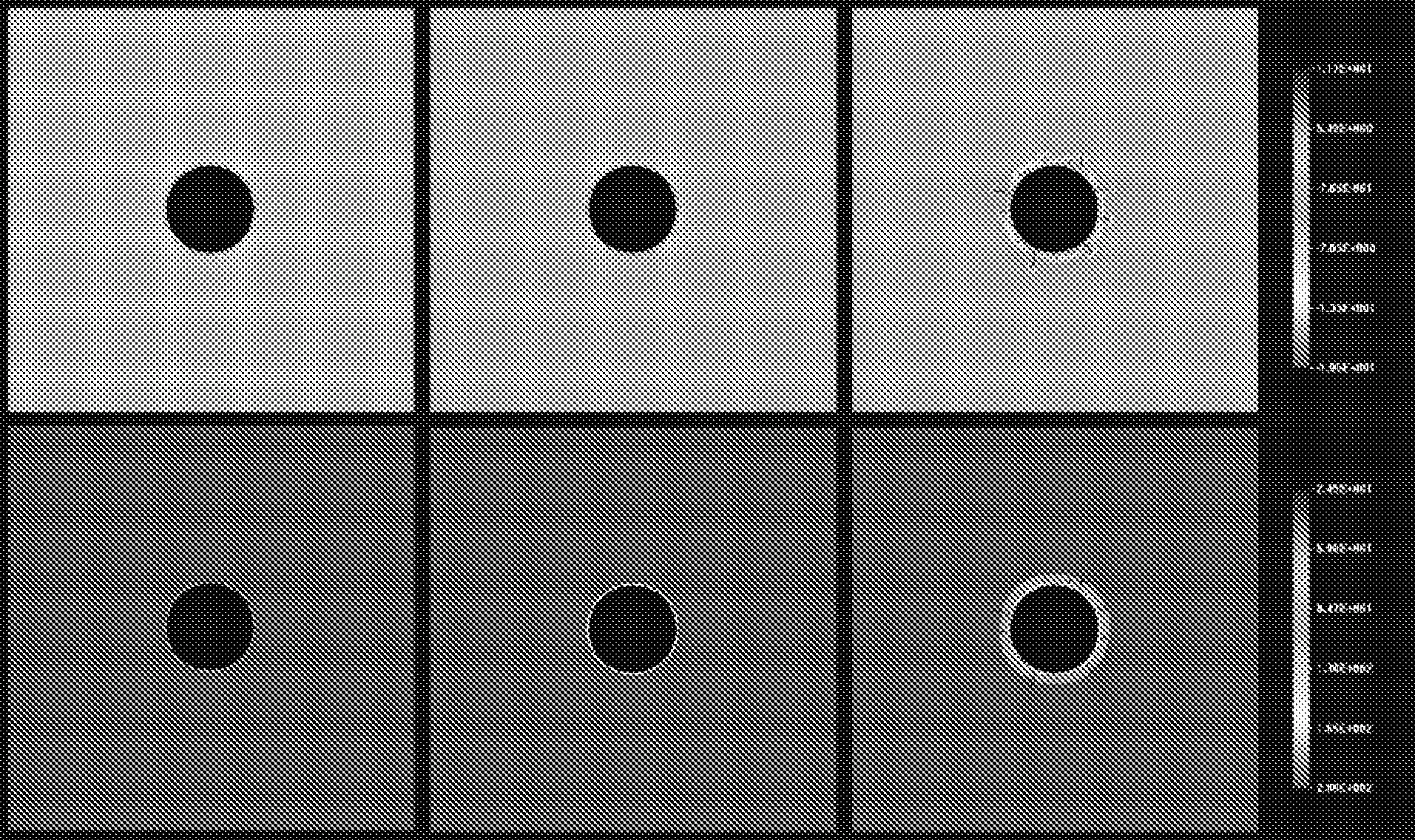

铺设隔热层后,隧道围岩的裂缝萌生时间明显延迟,如图7所示(上图为应力云图,下图为温度云图;通风时间从左至右分别为t=1 d、t=50 d、t=100 d)。在通风50 d后,隧道围岩表面仅出现了一些不明显的裂缝。虽然在通风100 d后,隧道围岩内也出现了明显的裂缝群,但裂缝的数量和长度都明显低于无隔热层的隧道。

图7 带隔热层隧道温度与应力云图

3 结 论

本文通过RFPA2D-Thermal建立了一个二维的热-固耦合模型,研究了带隔热层和无隔热层的高温隧道内围岩温度场和应力场演变规律,并对隔热层的隔热效果敏感性分析。主要结论如下:

(1) 在低温通风环境下,高温隧道围岩迅速冷却收缩,由此产生的温度应力诱发了岩体表面单元的损伤并形成了损伤裂缝。随着通风时间的增长,损伤裂缝不断向岩石内部扩展,进而造成隧道岩体的破坏。

(2) 布置隔热层可以有效降低隧道围岩因低温风流所诱发的损伤作用,推迟裂缝的萌生时间,减少裂缝的总数量和长度。

(3) 增加隔热层厚度,降低隔热层的导热系数,可以增强隔热层的隔热效果,该结果可以为优化高温隧道的隔热层设计提供参考。

——以大瑞铁路高黎贡山隧道为例