抗战时期浙东红色戏剧创作及其现代意义

文/唐海宏

习近平总书记强调:“用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去。”浙东作为抗战时期的根据地,在江浙沪乃至全国抗战历史中发挥了积极作用,形成了特色鲜明、极富内涵的红色文化,其中,红色戏剧是重要组成部分。如何利用红色资源,利用红色文化教育和培养新时期的接班人显得尤为重要,其中,红色戏剧如何利用和借鉴是值得探讨的。本文以抗战时期浙东红色戏剧创作为中心,探讨其创作实践对当代红色文化传承、戏剧创作的指导意义。

浙东抗日根据地红色戏剧创作

建立于1941年的浙东抗日根据地,经过四年的发展,至1945年,已经解放国土三万余平方公里,解救了二百万以上的同胞。从上海的浦东到浙中的金华、义乌、浦江,从东海到杭州的广大土地上,已建立起大大小小八九块抗日游击根据地,成立了十四个抗日民主县政府,划分为四个行政区。即三北(包括姚江以北的余姚、镇海、慈溪)、浦东、四明山、会稽山地区[1]。在艰苦的斗争环境中,活跃于其中的浙东行署社会教育工作队,在黄源的带领下进行了男女合演、剧团改制、创作出新等越剧改良,在彼时的江浙闽剧坛写下了辉煌的一笔。

为何要选取笃戏(越剧)为对象呢?当年的越剧现代戏创作中坚人物陈山同志曾有过叙述,他说:“它(越剧)的口白、唱句更通俗易懂,不像绍调、京剧的‘文雅’。且能容纳新的东西,吸收绍调、武林调、京戏的优点,变为自己的新东西;声调特别容易叙情,内容多是平民化的……有广大群众——尤其是妇女的倾心拥护。”[2]在这一理念的推动之下,在浙东行署社会教育工作队的倡导下,饱含新思想、表现新内容的戏剧改良创作活动——红色戏剧的创作如火如荼地开展了起来。在持续四年的剧改创作中,产生了伊兵(周丹虹)、高岗(韩秉三)、平原(陈山)、商白苇等一批优秀的越剧红色现代戏的创作者,产生了许多优秀的红色戏剧作品,概括起来主要有三类。

第一类是紧扣社会现实,反映抗战风采,为工农兵服务的越剧红色现代剧作品。这类作品从抗战时期斗争形势需要出发,围绕坚持抗战、坚持动员群众投入抗战,直接表现抗战时期浙东地区的现实斗争生活。此类剧作最多,其中尤以伊兵最具代表性。其代表作越剧现代剧《桥头烽火》由社教队演出于1943年。该剧讲述浙东农家子弟李文雄参加伪军,日寇犯庄桥建机场,李家田地与祖茔被占,李文雄之弟被抓壮丁后折磨致死。文雄之妻凤贞为避迫害,携小姑、幼子寻夫,不幸为伪军所劫。伪军欲献凤贞给日军,巧遇丈夫文雄,凤贞拿出李父血书并劝他弃暗投明。文雄起义反抗,与新四军合作光复庄桥[3]。该剧剧本现保存于浙江省艺术研究所,曾被誉为“万人争看的新剧”。当年演出时采用了灯光布景,第一次实现了越剧男女合演。在众多越剧红色现代剧中,《义薄云天》是一部完全取材于现实生活的作品。剧作主人公樟水区区委书记李敏出生于浙江镇海小港,受党的指派深入鄞西樟村、鄞江等地进行地下工作,不幸于1944年12月被国民党抓捕,在敌人的严刑拷打之下,她坚贞不屈。敌人将她捆在街边的柱子上,连续戳刺二十七刀,但其仍高呼革命口号不止,被害时仅22岁[4]。

第二类是“旧瓶装新酒”式的借历史题材表现蕴含抗战情愫的新编红色历史剧。这类作品带有浓厚的宣教意味,在史料的选取上,以民族英雄或侠义之士为主,意欲将抵御外族侵略的历史环境比附于当时的抗战局势,体现剧作号召团结合作共同抵御外侮的情怀。为了体现这一目的,编创者不惜更改史料,牺牲剧本的文学性,借历史人物之口抒胸中块垒。此类剧作以高岗(韩秉三)的创作最具代表性。如《风波亭》,金邦元帅兀术布阵对抗宋军失败,军师哈迷蚩潜进宋都,逢秦桧携妻宴于西湖,哈迷蚩献书于秦桧,秦唤万俟呙、罗汝楫密谋假传圣谕,命岳飞进京。众将闻讯谏阻,岳飞以君命难违返京。至平江口被擒下狱。后以“莫须有”之罪杀岳飞于风波亭[5]。

《新浙东报》对红色戏剧改革的报道

第三类是配合根据地各种活动而产生的短小精悍的非越剧类新编红色小剧。秧歌剧、快板剧、活报剧、哑剧、默剧、歌剧,品类多样,内容短小,风格淳朴明快,戏剧情节紧凑。其中,以杨奚(原名杨振环)的创作最为出色。他编创《红鼻子参军》(新歌剧),叙述新入伍战士克服困难坚持大练兵,表现军民团结一致、亲如一家之情。《大红灯》(秧歌剧)反映根据地军民团结对敌,取得了反对国民党顽固派自卫战争的伟大胜利。快板剧《两个哨兵》(该剧在《浙东抗日根据地革命文化史料选编》中被记录为《两个步哨》),剧作讲述敌我哨兵站岗中的对话场面,反映军队的不同本质,其生存状态的巨大差异[6]。

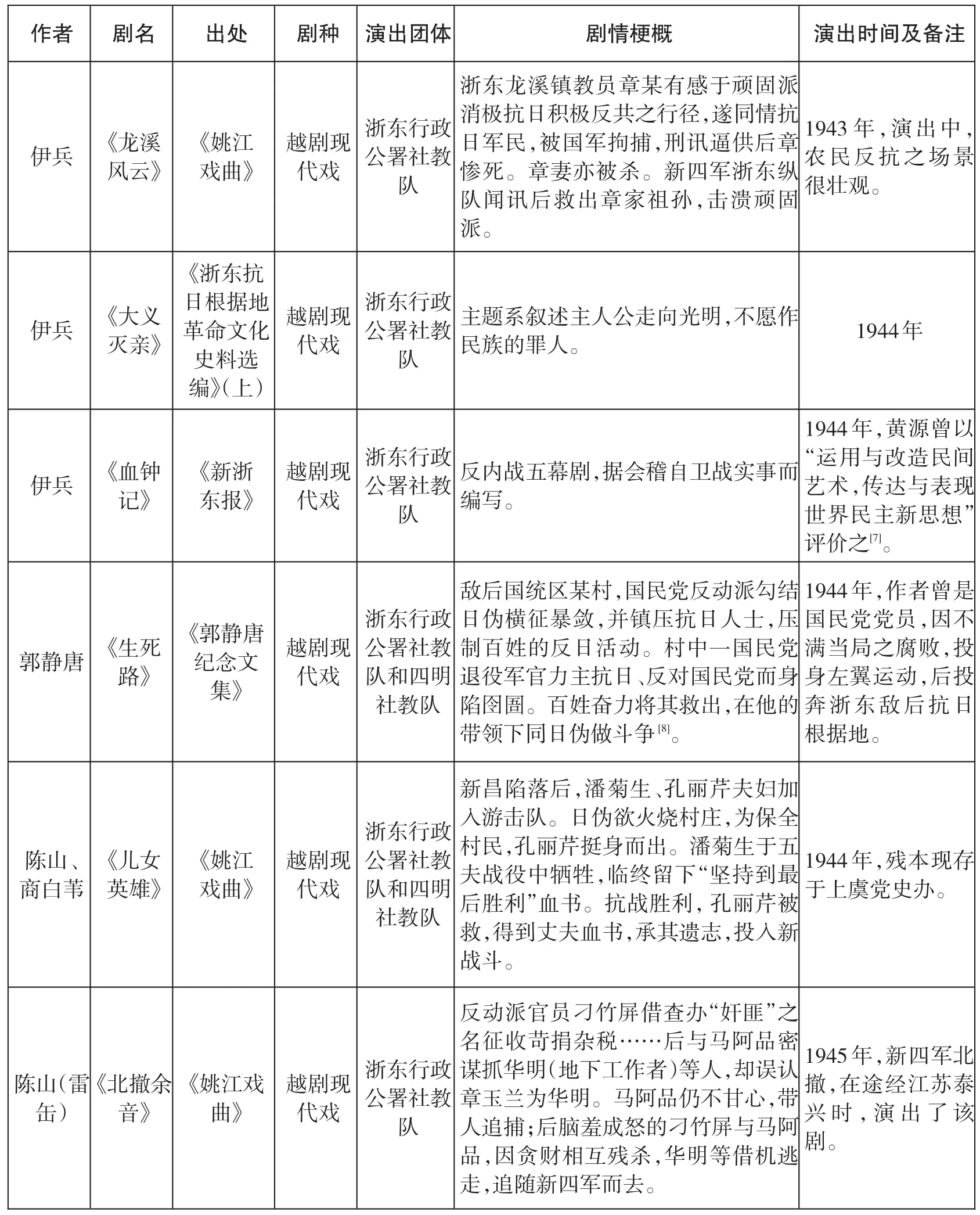

编创红色戏剧作品统计表

除上述提及的代表性红色戏剧作品之外,还有许多作品也是常演不辍。现据《中国越剧戏目考》《余姚革命英烈》《姚江戏曲》《艺术研究资料》等记载整理列表如下。

除上述剧作之外,这一时期广大文艺工作者还创作了许多表现抗战生活的红色剧作,如民间艺人与文艺工作者合编的历史剧《文天祥闯关》、金义剧团编的三幕话剧《莒城起义》、政工队丁柯创作的话剧《铁窗风雨》、袁云范改编的《最后一颗手榴弹》、袁云范与杨奚合写的《民族英雄》、杨奚的《工人胡世和》、俞德丰的《卖糖》、吴定的《战斗英雄林春如》,以及哑剧《拥护民主政府》等。

浙东抗日根据地红色戏剧创作的现代意义

在浙东抗日根据地,剧改、红色戏剧创作的渐次繁荣,影响到了社会生活的方方面面。回顾来看,浙东彼时的红色戏剧创作在当代仍具有强烈的现实意义,对当下的戏剧发展具有借鉴意义。

(一)戏剧创作必须反映时代生活,适应时代需求。抗战中出于斗争形势之要求,浙东根据地围绕“一切工作都是以坚持抗战,动员全体人民投入这场斗争”的使命,积极发动广大文艺工作者、旧剧艺人、民众投身于民族战争的炮火之中,产生了许多优秀的浙东红色戏剧,生动地反映了浙东军民的战斗生活,极大地鼓舞了浙东军民献身革命,这些戏剧为抗日根据地的创建以及红色政权的巩固、为取得抗战的最后胜利发挥了积极作用。浙东红色戏剧乃至浙东红色文艺在抗战中之所以能发挥巨大效用,是因党领导下的抗战文艺运动是顺应历史进程、有着深厚的群众基础、团结聚集了最广泛抗战力量的群众性文艺运动。浙东抗日根据地红色戏剧编创、演出者是翻身做主的受苦百姓,在献身民族战争与根据地建设的伟大历程中,他们有着豪迈的情感、远大的志向。如何表现他们面对新生活的激情?如何表现他们融入抗战洪流?面对彼时根据地的经济文化状况,浙东根据地发动的以越剧改革为核心的根据地红色戏剧创作活动以与众不同的形式,适应了根据地广大民众的文化需求,适应了抗战形势发展的需要。当时在浙东根据地涌现出了号称“浙东刘胡兰”的李敏烈士、坚贞不屈的鄞西民主区区长徐婴烈士、不屈不挠壮烈牺牲的鄞西女乡长陈晓云烈士、英勇斗争的俞菊生烈士夫妇,广大文艺工作者、旧剧艺人据此合作编创出了越剧现代戏《义薄云天》《英烈缘》《赤胆忠心》《陈晓云》等红色革命剧作。这充分说明只有反映时代生活,适应时代需求的文艺作品才能产生深远而积极的影响。

当下,新时代的广大文艺工作者应聚焦习近平文艺思想,始终坚持以人民为中心的创作理念,大力弘扬革命精神,在社会主义建设的壮阔伟业之中攫取生动鲜活的戏剧创作素材,深入开掘中国精神中国梦、全面建成小康社会、新时代发展阶段中的重大时代主题,创作出舞台立得住、剧界叫得响、社会传得开、历史留得下的传世之作、扛鼎之作、精品之作[9]。广大文艺工作者更应该顺应时代要求“深入生活、扎根人民”,推进戏剧创作实践向火热的社会生活靠拢,扎根于边疆民族地区、扎根于新时代的新兴行业、新的知识群体,充分发挥他们的主观能动性。同时积极参与新时代文艺创作实践中去,组织开展“到人民中去”、“送欢乐下基层”、艺术辅导培训、文艺支教等文艺志愿服务品牌活动,关注戏剧人才队伍建设,充分运用新时代各类优质资源,搭建戏剧人才展演平台,为广大戏剧文艺工作者提供实践机会。通过这些措施,让红色文化活起来、让红色戏剧传开来,用新时代的红色戏剧经典引领广大观众前进,以此凝聚民众奋进之力,从而推动增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,厚植爱国主义情怀。

(二)戏剧创作必须发动文艺工作者、演艺人员与广大观众积极参与其中。在众多浙东红色戏剧作品之中,除少数是文艺工作者独立创作之外,数量居多的作品是由文艺工作者、旧剧艺人、革命战士、贫困老百姓集体编创的,这是浙东根据地文艺战线上的一个创举。许多的笃戏(越剧)剧团、地方士绅也参与其中,许多话剧、活报剧、歌剧、默剧、哑剧是在文艺工作者的帮助指导下,由旧剧艺人、革命战士、贫困老百姓集体讨论,再让文艺工作者执笔编创。编创结束之后,在演出过程中又依据观众的意见进行润色。浙东红色戏剧运动的实际领导者黄源曾号召文教处社会教育工作队与旧剧艺人紧密结合进行改造戏剧工作,如表现民族英雄文天祥伟大民族气节与民族抗争精神的剧作《文天祥·过关》,就是社教队的演员和旧剧艺人通力合作的成果。文艺工作者在收集素材、形成初本之后,再召集旧剧艺人讨论剧情,发动旧剧艺人自己编戏、分场、派角色,在串戏时,则发动更多的人员参与其中,运用这个方式排演了《赤胆忠心》《陈晓云》等剧。此外浙东行署要求文艺在内容上反映根据地军民生活与斗争,在艺术形式上也要求适应广大民众的观赏习惯,力求做到通俗化、民族化。因此,浙东红色戏剧作品都具有语言通俗易懂的特点,无论对白还是唱词,都使用老百姓的口头语言,演唱的曲调大多数选自民歌或地方戏曲。旧剧艺人对群众生活十分熟悉,因此许多生动深刻的词句是自然的吐露,如《赤胆忠心》中,一个被顽固派逮捕的士绅,在责备顽固派时说了“竹竿挑水后头长”“草上之霜不长久”等谚语。在表现农民性格时,一个老农民说:“你们和新四军扯扯匀,多少好呢!”这些唱白的运用,体现出浓郁的地方色彩,为广大观众所喜闻乐见。浙东红色戏剧的剧本大多数是短小精悍的,演出时间相应较短,布景、道具也因陋就简,对演出场地要求不高,这些特点使得浙东红色戏剧能在各种场合演出[10]。以上种种充分表明了通俗化、民族化、形式多样化的浙东红色戏剧真正成了人民喜爱的主要艺术形式。

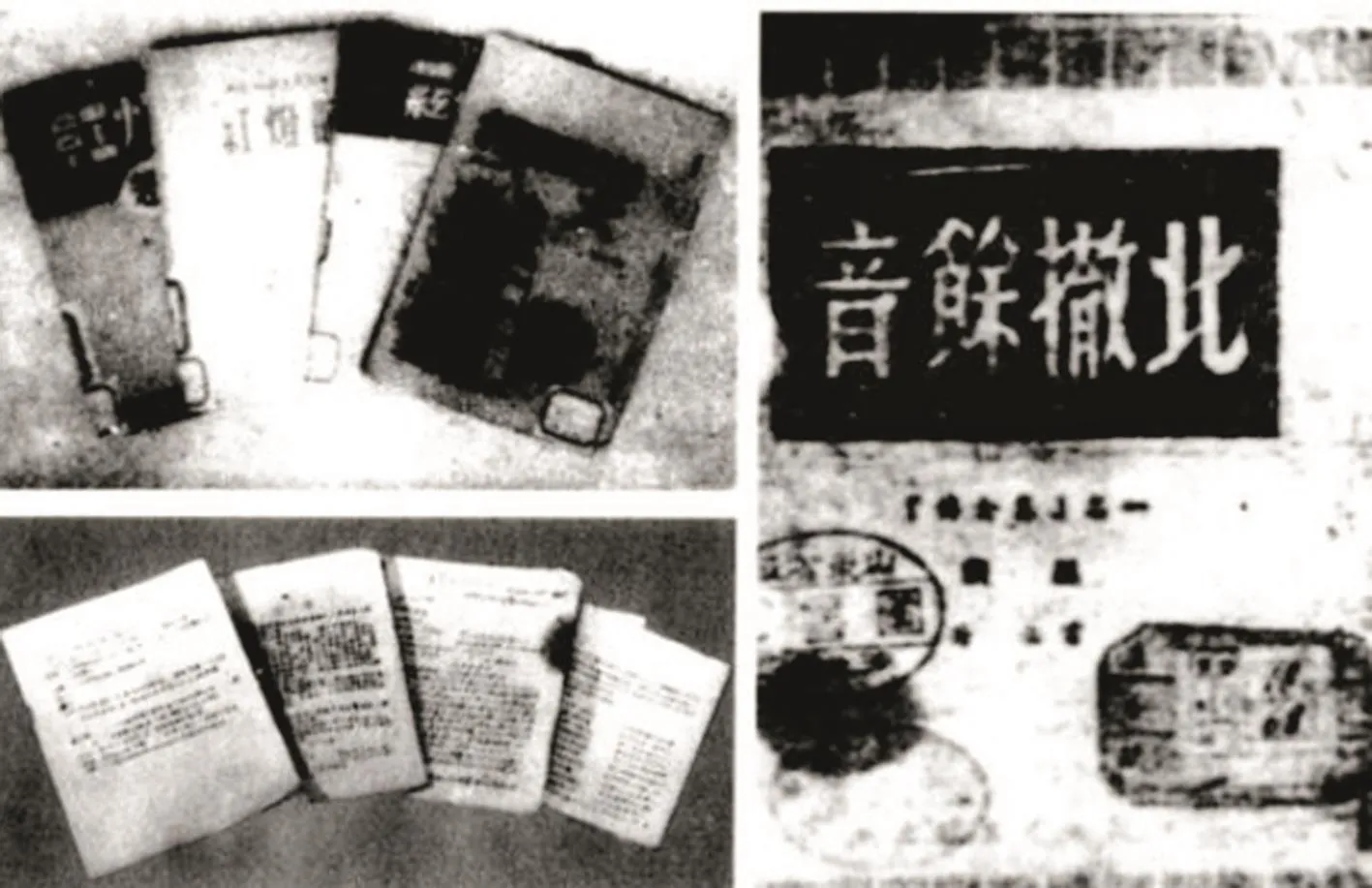

部分剧作照

探索当代戏剧艺术表现形态多向度、多层次的发展,我们可以借鉴浙东红色戏剧创作和演剧模式,那就是好的经典戏剧应当塑造出成功的典型形象。近年来,舞台上出现的革命领袖,及江姐、许云峰、谷文昌、焦裕禄、黄旭华、郭永怀、柳青、路遥等戏剧形象,令人过目不忘。这充分说明在创作上文艺工作者深入生活、到群众中搜集创作素材加以艺术提炼的重要性。

浙东红色戏剧的成功实践为之后党领导文艺工作的发展(特别是后来的越剧改革)取得巨大成就奠定了基础。在党的领导下,浙东红色戏剧创作者一方面积极通过戏剧对大众思想进行思想启蒙,另一方面不断建构浙东红色戏剧艺术的审美体系,从而使大众戏剧的演出形式与世界无产阶级戏剧革命理想相连接。在浙东根据地极其艰苦动荡的环境下,以黄源为首的戏剧工作者们展现出坚定的革命信念与高昂的创作热情。在他们创作的大量剧目中,戏剧与革命互为表里,戏剧成为引领大众建立抗战意识的有力武器,抗战在戏剧演出中不断得到呈现并潜移默化地促进着普通民众的自我觉醒。

注释:

[1]新华社:《浙东解放区不断发展》,《解放日报》,1945年5月13日。

[2]平原:《红灯记·附录》,新华书店,1949版,第85页。

[3]孙世基:《中国越剧戏目考》,宁波出版社,2015年版,第133页。

[4]浙江省艺术研究所,上海艺术研究所编辑:《艺术研究资料》,浙江省艺术研究所上海艺术研究所,1983年版,第139-140页。

[5]孙世基:《中国越剧戏目考》,宁波出版社,2015年版,第126页。

[6]《余姚革命英烈》编辑委员会:《余姚革命英烈》,浙江上虞印刷有限公司排版印刷(内部资料),2001年版,第120页。

[7]黄源:《浙东民间艺术晚会上实验文艺新方向》,《新浙东报》,1944年11月22日。

[8]萧贻:《郭静唐纪念文集》,中共党史出版社,2003年版,第154-155页。

[9]炜熠:《时代和人民呼唤新的红色文艺经典》,《中国文艺评论》,2021第4期,第11页。

[10]浙东抗日根据地革命文化史料编纂委员会:《浙东抗日根据地革命文化史料选编》(上),1992年版,第237页。