杨梅褐斑病发生规律和防控技术研究

郑 志,俞惠林,黄玉芬,苏胜荣*

(1.黄山学院生命与环境科学学院,安徽 黄山245041; 2.屯溪区林业局,安徽 黄山245000)

杨梅树Myrica rubra (Lour.) S.et Zucc,原名:杨梅,别名:朱红、珠蓉,杨梅科、杨梅属;常绿乔木,树皮灰色,老时纵向浅裂;树冠圆球形。小枝及芽无毛,皮孔通常少而不显著。叶革质,无毛,生存至2年脱落,常密集于小枝上端部分;喜酸性土壤[1]。杨梅是我国江南地区的著名水果,杨梅含糖量高,以葡萄糖和果糖为主,还有多种有机酸、多种维生素及蛋白质、脂肪、纤维素、胡萝卜素、钾、钙、铁、锌等丰富的营养成分。据报道,杨梅果实含糖量高达10%~15%,果酸0.5%~1.2%,每100 g 果肉中含蛋白质0.7 g。树皮富于单宁,可用作赤褐色染料及医药上的收敛剂。杨梅果实、叶、根、树皮都有良好的医学价值[2]。该种植物除野生外,已有长期的栽培历史,由于经过人工栽培,培育产生许多园艺品种,曾勉从园艺学的观点作了详细的研究,并分别出6 个变种,具有良好的观赏价值[3]。

近年来,由于杨梅栽培管理粗放,枯枝落叶未彻底清除,没有及时采取整枝修剪,造成果树枝条茂密,通风透光差,果园发病严重。5-6月多雨潮湿,病原菌借助雨水传播,多雨高湿是杨梅褐斑病发生和流行的重要因素[4]。杨梅褐斑病(Mycosphaerella myricae)是叶部病害,初发病时不易引起果农重视,待症状明显、发病严重时,已错过最佳防治时间。该病害在南方地区普遍发生,发病严重的果园叶发病率达80%以上,引起早期大量落叶,影响杨梅树势和果实产量。

目前其防治措施以药剂防治为主,60%唑醚·代森联水分散粒剂、喹啉铜33.5%悬浮和38%唑醚·啶酰菌胺对杨梅褐斑病有较好的防治效果,在生产中具有较好的推广应用价值[5-7]。在实际生产中,单一的使用化学药剂进行防控,可以取得短期的成效,但是长期使用易产生药害,污染环境,降低树体抗性。本试验根据杨梅褐斑病的发生流行规律,采用农业防治与药剂防治相结合的方法,以控制病害的发生流行,进而为杨梅褐斑病害的科学防控提供依据。

1 材料和方法

1.1 屯溪区杨梅褐斑病害症状及发生规律调查

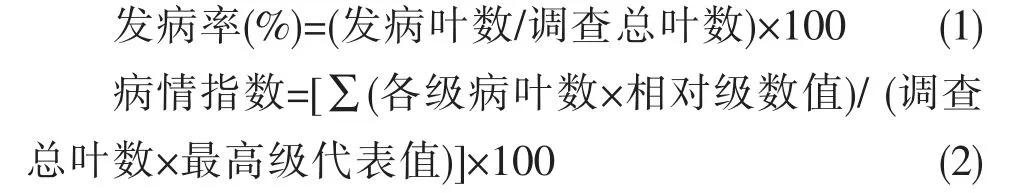

选择屯溪区占川病害发生较为严重的杨梅园设定标准地,在病害发生时,定株、定期、系统调查当年生春梢的叶片发病情况,分析该病害的发生与田间管理、气候条件的关系。在园内选取杨梅标准株,采用五点取样的方法,每点调查2 个枝梢并记录每个枝梢全部叶片的发病情况。对病害的症状进行定期观察,从病株表现症状开始,每隔10 天调查一次,拍照并记录病株的发病情况。依据调查结果,根据(1)和(2)公式计算发病率和病情指数[8],杨梅褐斑病的分级标准具体见表1。

1.2 子囊孢子捕捉

从4月初开始,采用悬挂涂有凡士林的玻片的方法进行子囊孢子捕捉试验[9],定期调查子囊孢子的飞散情况。

表1 杨梅褐斑病的分级标准Table 1 Classification standards of Mycosphaerella myricae

分别在距离地面2 m 的标准株春梢上悬挂载玻片(25×76 mm),每个悬挂点重复4 次。24 h 后,将玻片放入已高温蒸汽灭菌的盖帽试管中带回实验室,通过显微镜检查玻片上的孢子数。

1.3 综合防治试验

1.3.1 材料

土壤肥料(磷酸铵0.3%~0.5%,硫酸钾0.3%~0.5%以及硼酸0.1%~0.5%)、养分 (复合肥1%~1.5%)、1:2:200 的波尔多液和60%唑醚·代森。

1.3.2 方法

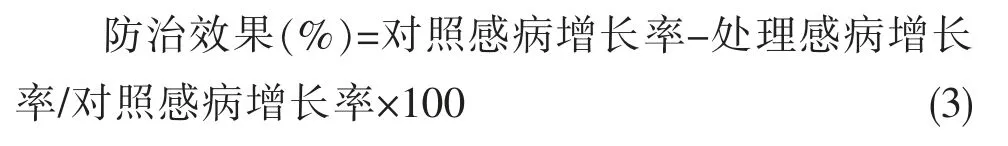

选取标准株进行施肥管理、清理越冬病原、药剂防治等措施的综合防治分组试验[10-12](每组5 株,组间隔离),具体防治措施见表2。根据公式(3)计算防治效果。

表2 杨梅褐斑病防治措施Table 2 List of prevention and treatment measuresfor the leaf spot of Mycosphaerella myrica

2 结果与分析

2.1 杨梅褐斑病的田间症状

杨梅褐斑病(Mycosphaerella myricae)是一种真菌性病害,主要危害叶片。发病初期在叶面上出现针头大小的紫红色小斑,后逐渐扩大成圆形或不规则形,中央红褐色,边缘褐色或灰褐色,直径4~8 mm。后期病斑中央,变成红褐色或灰白色,上面密生灰黑色的小斑点,病斑可相互联合成斑块,最后叶片干枯脱落(图1),对树势和产量影响极大。

图1 杨梅褐斑病的叶片症状Figure 1 The leaf symptoms of Mycosphaerella myricae

2.2 杨梅褐斑病的发病规律

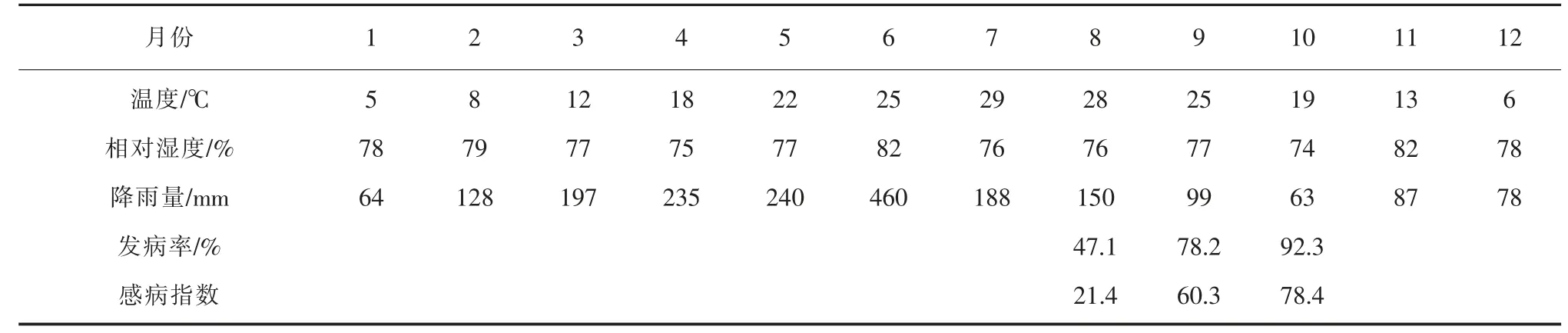

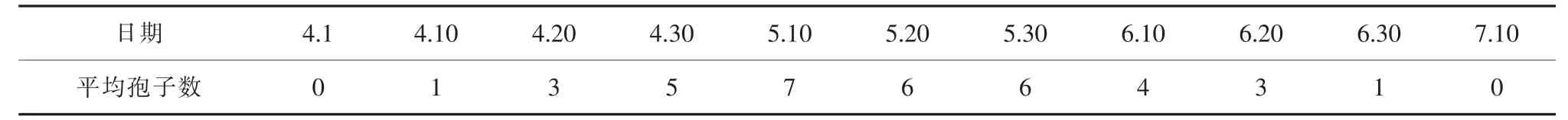

该病害在黄山屯溪地区每年均有发生,病原以子囊果在落叶或病叶上越冬,翌年5月初子囊果内的子囊孢子成熟,借助风、雨水传播,主要侵染杨梅春梢萌发的新叶。从5月中旬至6月下旬,在病叶中均存在子囊孢子。7-8月高温干旱,园内湿度低(表3),病菌进入潜育期。8月下旬出现新病斑,9-10月病害症状明显,病叶枯死脱落。在调查病害症状时发现,杨梅春梢的叶片发病较重,夏稍的叶片发病较轻。该病害一年发生1 次,无再侵染。

表3 气象因子对杨梅褐斑病发生流行的影响Table 3 The influence of meteorological factors on the occurrence and epidemic of Mycosphaerella myricae

2.3 气象因子对病原菌发生流行的影响

黄山屯溪地区位于安徽省南部,处于亚热带季风气候区,全年逐月平均温度为17.5 ℃,月平均相对湿度约78%,月平均降水量165 mm。根据本次试验期间的气象资料可知,在4-6月平均气温在18~25℃之间,相对湿度78%,降雨量达到920 mm。5月初,杨梅褐斑病菌的子囊孢子借助风、雨水传播,该时期为病害侵染高峰期(表4)。因此,杨梅褐斑病的发生严重程度与降雨有关。

表4 杨梅褐斑病原菌子囊孢子飞散情况Table 4 The transport of conidia of the Mycosphaerella myricae ascospore

2.4 综合防治效果

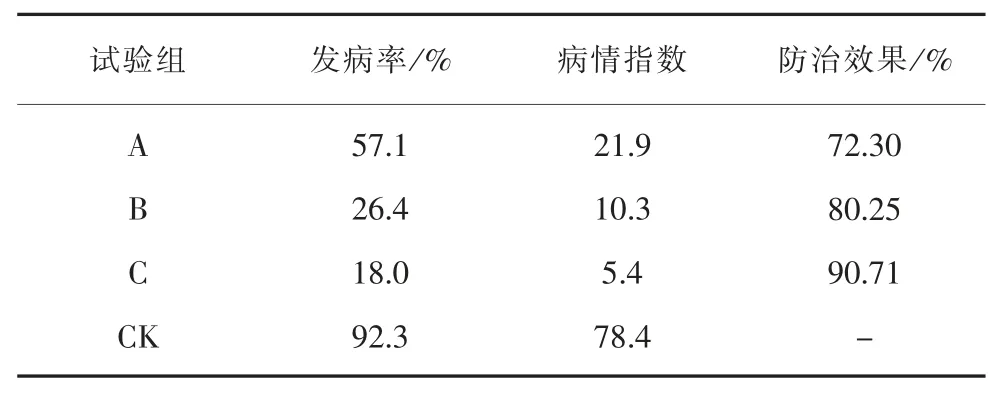

综合防治试验,结果见表5。

表5 杨梅褐斑病的防治试验结果Table 5 The results of prevention control experiment on the leaf spot of Mycosphaerella myricae

试验结果表明,定期除杂补肥,冬季定期清除枯枝落叶,整枝修剪,改善园内环境能够增强果树的抗性,减少越冬病原。4月初,在病菌侵染前期喷洒1:2:200 的波尔多液,能够较好的抑制子囊孢子接触春稍上的嫩叶,同时抑制病原孢子萌发和菌丝生长。7月初,杨梅采收后立即喷洒60%唑醚·代森联水分散粒剂,能够有效清除果树上的病原菌,降低病害的发生。

从各试验组的处理防效分析可知:C 组(90.71)>B 组(85.25) >A 组(72.30)>CK 组,对杨梅褐斑病采用农业防治与药剂防治的综合防治措施,防治效果最好。

3 讨论

杨梅褐斑病在屯溪地区每年均有发生。5月初,病菌借助风、雨水传播,主要侵染杨梅春梢萌发的新叶,该时期为病害侵染的高峰期。7-8月高温干旱,病菌进入潜育期。9-10月病害症状明显,病叶枯死脱落。该病害1年发生1 次,无再侵染。该病菌在自然条件下,尚未发现无性孢子。因此,该病害防治的关键是防止病原的初侵染,即在子囊孢子侵染的高峰期进行科学防控。为了避免杨梅成熟期喷药影响果实品质,建议在病害侵染前期(4月初)喷洒1:2:200 的波尔多液,能够较好的抑制子囊孢子接触春稍上的嫩叶,同时抑制病原孢子萌发和菌丝生长。7月初,杨梅采收后立即进行药剂治疗,能够有效清除果树上的病原,降低病害的发生。由于9-10月是杨梅褐斑病害发生的高峰期,建议在8月初进行二次药剂防治,从而降低病害的发生程度。杨梅褐斑病除药剂防治外,定期补有机肥料、钾肥以增强果树的抗性,冬季清除枯枝病叶,加强园内通风透光,改善林内环境,可以减少病菌寄生场所,降低发病程度。对杨梅褐斑病采用农业防治与药剂防治的综合防治措施,防治效果最好,在该病害防治中具有良好的推广应用价值。