加强防震减灾宣传与地震应急能力建设

屈淼,杨光远,徐静,崔春斌

(1.四川省地震局攀枝花地震中心站,四川攀枝花 617000;2.攀枝花市应急管理局,四川攀枝花 617000)

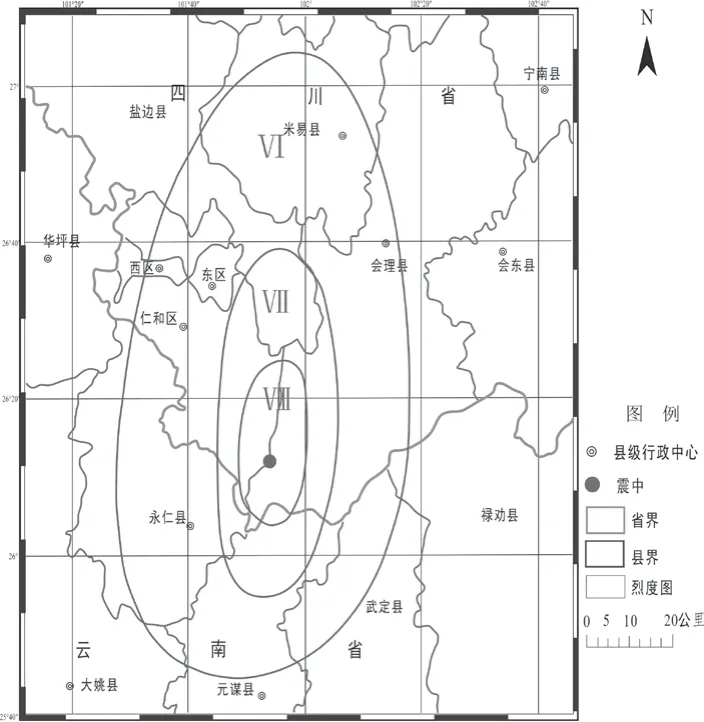

攀枝花市位于四川省最南端,川滇菱形块体内部[1]。该地区地质构造复杂,其地质构造受控于金河-箐河岩石圈断裂带、攀枝花岩石圈断裂带、磨盘山-昔格达岩石圈断裂带。三条断裂带形成于晚二叠世(2.5亿年前),在古近纪至第四纪,随着喜马拉雅运动的发展,上述断裂带复活并与北东-南西向的龙门山断裂带和北西-南东向的鲜水河断裂带贯通。攀枝花市强烈构造运动使得该地区地震活动频繁[2]。自1900年以来,攀枝花市周围200km范围内共发生中强震122次,平均一年最少发生一次。2008年8月30日16时30分,攀枝花市仁和区与凉山彝族自治州会理县交界 (北纬26.2度,东经101.9度)发生里氏6.1级地震,地震烈度Ⅷ度区面积约600km2,Ⅶ度区面积约1500km2,Ⅵ度区面积约7500km2,灾区总面积约9600km2(图1)。地震造成38人死亡,1人失踪,982人受伤[3]。此次地震显示出小震大灾的特征,灾区人民的生命及财产遭受很大损失。侧面反映了当时应急保障能力差、防震减灾宣传不到位的“短板”。距此次地震发生已逾10年,该地区防震减灾宣传与应急保障工作有了新的变化,需与时俱进地应对并提出合理建议。

图1 攀枝花2008-8-30仁和—会理间Ms6.3地震烈度图

1 攀枝花地震应急能力与防震减灾宣传工作的特点

1.1 地震应急能力建设的特点

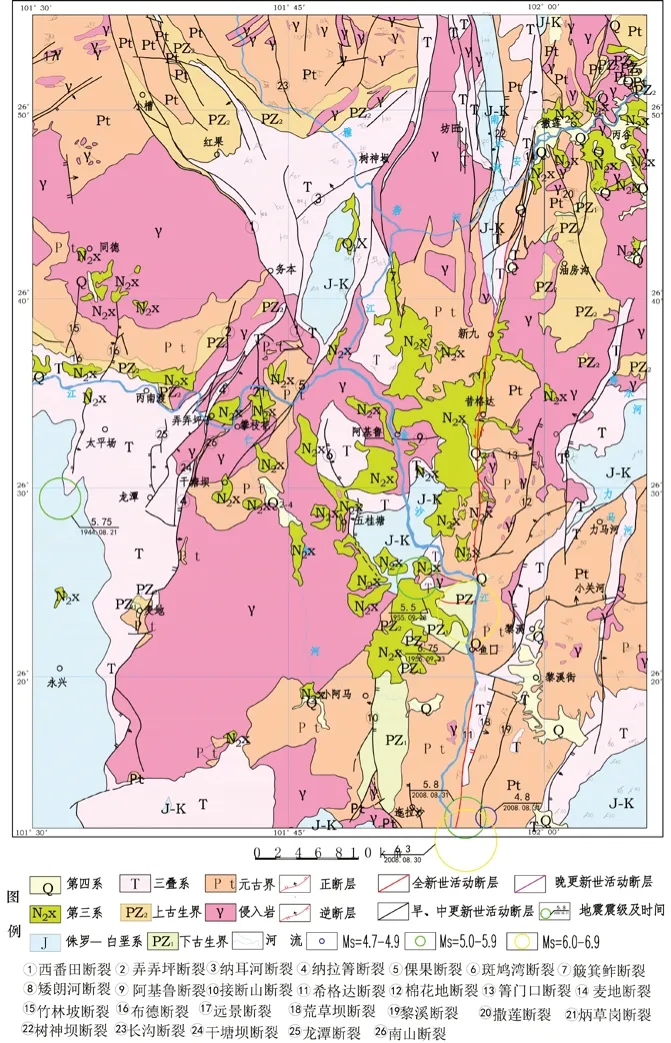

(1)地形地貌与地质环境复杂,次生地质灾害多

攀枝花市地处山区,亚热带干热河谷气候,境内海拔1000m~4000m,坡度大于5°的地区可达区内总面积的12%,复杂的地形地貌使得地震后发生次生地质灾害概率大。攀枝花及邻近地区共有26条断裂,构造运动剧烈(图2),昔格达断裂是攀枝花区内最为主要的一条断裂,该断裂位于市区东侧,距离市区的最短距离为16km,具有分段活动的特征,新九以北为晚更新世活动断裂,新九以南为全新世活动断裂[4],区内大部分为全新世活动段。

图2 攀枝花及邻近地区地震构造图

(2)交通欠发达且方式单一,桥梁隧道众多

因地形地貌限制,该地区交通极为不便,以公路交通为主。攀枝花市境内金沙江上有八座公路大桥,雅砻江上有四座公路大桥,其中四座堪称我国桥梁之最。桥梁多,市区沿河谷分布,较为狭长,交通易受灾阻断,影响地震应急工作。

(3)人员聚集与分散并存,增加应急救援难度

作为新兴的工业城市,攀枝花市区建筑物、人员密集,发生地震之后受影响较大。市区以外的农村片区,人员较为分散,致使防震宣传不够,部分村民缺乏灾后应急处置知识,对地震认识不强。农村片区往往是活动断裂通过与交通难以到达的地区,遭受地震之后,应急保障难以统筹兼顾人员密集地区与稀疏地区,物资调配、人员调拨难度大。

1.2 防震减灾宣传工作的特点

(1)宣传对象素质不一

根据攀枝花第六次人口普查的最终数据,攀枝花具有大学、高中、初中、小学学历人口分别占9.3%、14.3%、32.7%、30.8%[5]。不同学历层次水平的人员,对防震减灾宣传工作的需要不同。高学历人员对新技术、新手段的宣传方式兴趣较大,低学历人员倾向于讲解、参观的传统宣传模式。因此,不同学历与教育背景的人乐于接受的宣传方式不同。

(2)宣传对象的集中与分散

攀枝花市城区居民相对集中,防震减灾宣传工作开展较为便利。乡村居民多居住在山间平地与沟谷之间,较为分散,宣传效率相对较低。乡村居民中少数民族占有一定比例,这就决定了防震减灾宣传工作的方式既要集中,又要分散。针对少数民族数量较多的乡镇,利用好扶贫干部做好风土人情调研,在宣传队伍中配置一定量的少数民族工作人员,结合当地民俗文化,做到科学宣传、友好宣传、亲民宣传。

(3)宣传对象流动性强

攀枝花市流动人口较多,外出务工与进入人口达总人口3成左右[6],民众闲暇时间难以确定,居民流动性较强,宣传工作效率不高,覆盖率不足。农忙期间与务工期间,居民参加防震减灾宣传的意愿不强,相关部门与单位多利用非工作日与纪念日开展宣传工作。

2 攀枝花地震应急能力与防震减灾宣传工作的不足

2.1 攀枝花地震应急能力建设方面的不足

(1)应急避难场所配套设施不完善,分布欠均匀

应急避难场所是灾难发生后,人们能够安全转移、且能保证基本生活的特殊场地,其建设反映出政府对广大市民生命安全的重视和关怀,是政府责任心的体现。攀枝花市的应急避难场所在2007年底就已建成,配套设施已老旧不完善,加之本市地处攀西裂谷中南段,地貌具有山高谷深、盆地交错的特点,应急避难场所建设难度大、建筑成本高,再者通过攀枝花市近十多年发展,城市人口集中点由中心广场向炳三区、花城新区等分散开来,因此应急避难场所已无法满足人口发布现状。

(2)应急决策指挥系统更新滞后

攀枝花市的应急决策指挥系统数据库使用的数据为10年前收集的,部分数据已有较大改变,可参考性不强。滞后的数据在地震后,已不能成为参考决策的依据,甚至可能误导做出错误决策。这对应急工作非常不利,更新地震应急决策指挥系统数据库迫在眉睫。

2.2 攀枝花防震减灾宣传工作的不足

(1)缺少防震减灾科普教育基地

广大市民可以通过防震减灾科普教育基地更完善地了解地震知识,学会自救、互救的应急技能。但攀枝花市目前仅有马兰山1所教育基地,基地内工作人员多为兼职人员,无专业讲解员,无法全天候对市民开放。

(2)防震减灾宣传的对象覆盖不全面

农业人口由于先天地理特点,很难进行集中宣传。攀枝花大部分地区是山区,农村人口相对分散,加之交通不便,农民对于防震减灾的知识了解得少。因此,农村的防震减灾宣传成为一大难点。

3 加强攀枝花市防震减灾宣传与地震应急能力的建议

3.1 应急能力建设的建议

(1)多方协作,完善应急避难场所基建、配套

应急避难场所的完善可有效减少市民生命财产的损失,它是灾后应急的重要保障环节。首先相关部门抓住2020年人口普查契机,精确计算人口集中密度。然后由市政府合理规划,利用人口调研结果,选择避难地点时以社区人口集中地为导向,便捷交通为依托,地质地貌为基准。虽然很多市州在选择避难场所时常以公园、绿地、广场等为首选,但攀枝花市的公园、绿地许多都建在山上,因此在选址时,需慎重考虑。防震减灾、规划建设、城市管理部门需对避难场所及其配套设施进行完善,力所能及地修建应急厕所,提供水电、消防、医疗救护并进行应急物资储备。

(2)制定地震应急预案与定时演练

各县(区)、市级各有关部门要定期修订、完善地震应急预案,并制定预案的后备方案,预案要突出以人为本,落实应急防范措施,开展应急培训,加强对应急预案和应急工作的检查。在适当时间组织全市联动,开展一次以模拟地震灾情为背景的应急救援综合演练,推进市县间、部门间、军地间的协作联动,在演练中增强协同救援能力,找出存在的问题并加以解决,完善各部门地震应急预案的修订工作。

(3)地震应急队伍建设

充分依靠当地驻军及公安、民兵预备役等力量,组织动员社会力量,发展救援志愿者队伍,壮大地震灾害救助力量。作为攀枝花市地震灾害紧急救援队伍的一部分,有组织地在全市各街道办事处分期分批成立社区自愿者救援队伍建设,进一步完善专业地震灾害紧急救援队救援设备的配套。

(4)完善应急救援指挥系统和协调机制

在攀枝花市发生的自然灾害中,地震威胁最大,减轻地震带来的人员伤亡和财产损失,将社会影响控制到最小,是城市地震应急管理工作的重要任务。大量的实例表明,构建城市地震应急辅助决策系统是地震应急管理的一种重要技术手段,能有效利用各类信息、做出科学的决策起到十分重要的作用,纵观国内外地震应急实践,应急初期大都存在无序情况,造成了不同程度的延误。“地震应急指挥辅助决策系统”能够监视地震,监测发布信息,自动启动为指挥者提供地震应急辅助,从而避免地震应急指挥工作的无序性,提高地震应急指挥决策的效率,缩短地震救灾组织时间,及时开展救援工作。

3.2 防震减灾宣传工作的建议

(1)推进防震减灾科普教育基地建设,打造阵地式科普宣传教育

逐步完善防震减灾科普教育基地用于开展宣传教育,普及防震减灾知识,提高社会公众对地震信息的理解和心理承受能力,学会紧急避险有关知识。目前,攀枝花市防震减灾科普教育基地需完善其功能,让民众可通过阅读文字、图片、观看演示、动手操作仪器、查询多媒体知识库、参与互动性游戏等方式了解防震减灾基础科学知识、防震减灾政策法规与地震自救和紧急避险技能。目前的教育基地位置偏远,不在市民聚住地,不便于民众自行前往。要力争在炳三区、花城新区新增防震减灾科普教育基地。

(2)网格式防震减灾宣传

要使防震减灾宣传常态化并深入人心,只搞活动是不够的。网格化管理将城市划分为若干个单元网格,防震减灾宣传可依托城市网格化来进行,以居民需求为服务导向,整合各类信息资源和服务资源,以网格化作为切入点、户况作为支撑点、搭建服务平台。可根据攀枝花本地特色,在网格管理服务的环节中增设防震减灾宣传功能,网格员负责指导防震减灾宣传工作,有效地将宣传工作细化普及于民。如果发生地震灾害,也能通过网格员的上报做最快的应急反应和相关处理。

(3)推进防震减灾科普示范学校、示范社区建设

指导学校制订切合自身实际的地震应急预案,并按照预案每年开展演习,把《突发事件应对法》 《防震减灾法》与教学有机结合起来。增强示范学校的辐射作用,经常组织示范学校参加多种形式的防震减灾活动,既扩大示范学校在社会中的影响,又能在众多中小学校中树立典范。社区是城市最基本、最有效的社会防灾单元,充分发挥示范社区的“示范”作用,才能全面提升居民的防震减灾意识和防御地震灾害的能力。

(4)深入乡村,使流动宣传常态化,制度化

根据攀枝花乡村居民居住在山间平地与沟谷之间,较为分散,可设立流动宣传车与“乡村网格员”。流动宣传车走家串户,采用电影、表演、戏曲等乡村民众喜爱的方式进行宣传,提升大家的防震减灾意识与防御地震灾害的能力。利用好乡村居民定时定点赶集、人员相对集中的机会,以答题送礼品、表演等多种形式普及防震减灾知识。此外村一级可设立“乡村网格员”,选有责任心的人担任,负责本村的防震减灾宣传工作。运用流动宣传与村一级网格宣传的“双保险”,进而大幅提高宣传工作的效率。