气候变暖背景下黄淮海平原北部冬小麦生育期霜冻灾害发生规律

马尚谦 潘志华 郑大玮 宋 玉 黄 娜 潘宇鹰 韩国琳 王佳琳 张子源 王子忠 彭瑞琦 孙国峰 刘 聪

(中国农业大学 资源与环境学院,北京 100193)

在农业气象中,霜冻是指在冷暖转换季节,土壤表面或植物表面的温度下降到0 ℃以下,引起植物遭到伤害甚至死亡[1-2]。马彬等[3]研究发现,中国农业区霜期的变化与极涡面积缩小、副热带高压北移有显著负相关;李军玲等[4]将危险性、暴露度和脆弱性定为霜冻风险评估模型的三要素;张雪芬等[5]利用作物模型与风险评估模型评估黄淮区域冬小麦晚霜冻风险;马尚谦等[6-7]研究发现淮河流域初霜冻日期推迟,终霜冻日期提前,无霜期缩短,在拔节后1~5 d霜冻高风险区和较高风险区面积占81%。陈乾金等[8]研究发现异常霜冻活跃期出现的时候,对农作物造成的危害更大[9],使冬小麦单产显著降低。在全球气候变暖的大背景下,农作物的生育期缩短。景毅刚等[10]研究表明气候变暖引起冬小麦越冬后返青期提前;杨建莹等[11]发现华北北部地区冬小麦拔节期显著提前5~10 d。春季冬小麦开始起身和拔节时,最后出现霜冻越晚,危害越严重。因此,冬小麦与霜冻两者之间的关系亟需进行新的探索。

黄淮海平原北部是我国冬小麦的重要产地,冬小麦的高产稳产受到诸多因素的影响,霜冻就是比较重要的影响因素,霜冻在冬小麦的关键生育期发生会导致冬小麦的大幅减产。据《中国气象灾害大典》[12]记载,霜冻在历史上常常给该地区农业生产带来很大的危害。2020年4月22日,邢台市发生了严重的霜冻害,农作物遭受到了霜冻的侵袭。已往很多研究只根据全球变暖,断言所有低温灾害都在减轻,没有考虑作物生育期的变化和气温波动的加剧[13-14]。目前,研究冬小麦生育期对气候变化响应的研究较多,但针对冬小麦生育期时间的变化与霜冻变化之间关系的研究尚未见报道。本研究应用黄淮海平原北部1960—2017年0 cm地面最低温度数据与冬小麦物候期数据分析冬小麦因生育期的缩短或延长而遭受或避免霜冻危害次数的变化,旨在探明冬小麦生育期发生变化与霜冻出现的增减状况的关系,以期为黄淮海平原北部冬小麦生产实践提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

黄淮海平原北部为海河平原和滦河平原,东临渤海、西依太行山、内环京津(36°05′~42°40′ N,113°27′~119°50′ E)(图1)。气候类型为温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,多年平均气温12.09 ℃,年无霜期81~204 d,年均降水量484.5 mm,年日照时数为2 303.1 h。

图1 研究区概况图Fig.1 Overview map of the study area

1.2 研究数据

本研究将地表0 cm最低温度用来表征霜冻的发生指标。选用1960年1月1日—2017年5月31日黄淮海12个气象站点的逐日0 cm地表最低温度及平均气温数据。数据来自中国国家气象局气象信息中心(http:∥www.nmic.gov.cn/)的“中国地面气候资料日值数据V3.0”。根据韩荣青等[15]的分析,中国北方初霜冻日期基本在8月1日后,终霜冻一般在5月31日之前。因此,以每年的8月1日作为统计起始点,将8月1日定义为1,用日序表示初、终霜冻日期,如,1960年9月23日为初霜冻日期,则该年初霜冻日就以54计,依次类推,建立所有站点初、终霜冻日期的数据序列,最终将日期和日序进行严格对等转换,得到研究所需数据。初霜冻日期为8月1日以后,第一次出现0 cm地表最低温度≤0 ℃的日期,终霜冻日期为5月31日之前最后一次出现地面0 cm日最低温度≤0 ℃的日期,无霜期为一年中终霜冻日减去初霜冻日的日数[16]。

参考《作物霜冻害等级QX/T 88~2008》[17]中冬小麦关键生育期霜冻发生的温度条件,将霜冻分为轻度、中度和重度,见表1。根据温度阈值范围,在Excel编写函数统计不同等级霜冻发生的频次、频率等数据。

表1 冬小麦关键生长期不同等级霜冻的温度指标Table 1 Temperature index of different late frost damage levelin the key growth period of winter wheat ℃

冬小麦生育期的数据来自国家农业科学数据共享中心和中国国家气象局气象信息中心的作物(旬/月值)数据集(1991—2015年)。

1.3 研究方法

1.3.1霜冻发生的频次

霜冻频次的计算方法如公式(1)所示,参照王晾晾等[18]的不同霜冻等级的划分方法,计算出不同等级霜冻的频次。

(1)

式中:P代表不同等级霜冻的频次;m代表一年中出现某一级霜冻的频数;n代表时间序列,闰年为366 d,平年为365 d。

1.3.2Mann-Kendall法

Mann-Kendall法是一种非参数检验方法,主要用途有2种,一是进行趋势检验,二是突变检验。此种分析方法不要求数据服从正态分布,因此在时间序列数据分析领域具有较为广泛的应用。本研究中的趋势检验采用VBA实现,突变检验采用DPS 7.5软件。

1.3.3Hurst指数法

用Hurst指数预测黄淮海平原北部的未来农业霜冻的变化趋势。本研究选择重标极差分析法(R/S)计算Hurst指数,有3种表现形式:当H=0.5,时间序列的前后不相关;若H>0.5,表明时间序列正向游走;如果0≤H<0.5,表明时间序列反向游走。

2 结果与分析

2.1 霜冻时间变化特征

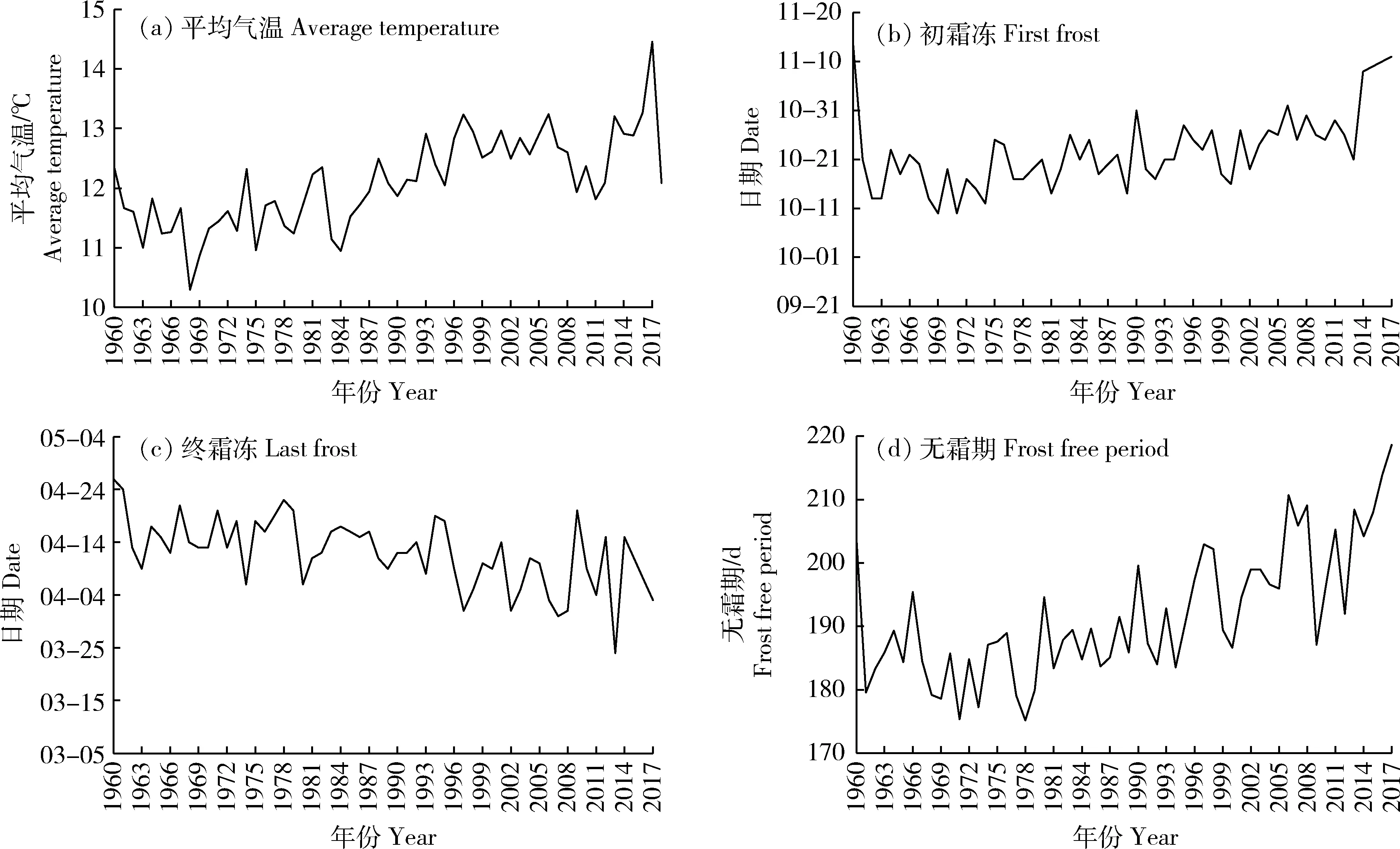

由图2可知,气温以 0.32 ℃/10年的速率呈显著的上升趋势(P<0.01),初霜冻以 2 d/10年的速率呈显著的推迟趋势(P<0.05)。从年代际变化来看,呈阶梯状上升,1970—1979年最早出现初霜冻的日期为9月26日;2000—2009年的最晚出现初霜冻的日期为10月8日。终霜冻以-1.8 d/10 年(P<0.05)的速率呈显著提前趋势。从年际变化来看,1970—1979年出现的最晚终霜冻为5月16日;2000—2009和2010—2019年最早,为5月5日,呈阶梯状下降。无霜冻日数以4.2 d/10 年的速率呈显著的延长趋势(P<0.05)。从年际变化来看,2001—2010年无霜期最长,为158 d;1971—1980年无霜期最短,为132 d,呈阶梯状上升。

图2 1960—2017年黄淮海平原北部年均气温及霜冻年际变化Fig.2 Interannual change of annual average temperature and frost period in northern Huang-Huai-Hai Plain from 1960 to 2017

由图3可知,1960—2017年的年均气温发生突变年份是1985年,初霜冻的突变年份是2006年,终霜冻发生突变的年份为1992年,无霜期突变年份为1997年, 冬小麦生育期的突变年份为2004年。黄淮海平原北部初霜冻发生时间具有明显的阶段性,1962—1975年曲线为下降阶段,表明该阶段初霜冻开始日期提前,1976—2017年波动上升,说明在这一个时期内气候变化不稳定性增加,初霜冻发生推迟。同样地,黄淮海平原北部终霜冻发生时间也具有明显的阶段性,1962—1980年曲线上升,表明该阶段终霜冻开始日期推迟,1981—2006年波动下降,表明终霜冻开始日期提前,2007—2017年波动上升,表明终霜冻开始日期推迟。

2.2 霜冻空间变化特征

从图4可知,年均气温变化最明显的为北京市、遵化市和乐亭市,气候倾向率为0.37~0.49 ℃/10年。年均气温变化较小的区域主要分布在唐山市、保定市、饶阳县和南宫市,气候倾向率为0.15~0.31 ℃/10 年。初霜冻开始日期推迟最明显的地方为邢台市,气候倾向率为0.95~1.91 d/10年。初霜冻持续时间变化较小的区域为秦皇岛市、唐山市、黄骅市、衡水市和邢台市,气候倾向率为0.95~1.91 d/10年。终霜冻结束日期变化最为明显的地方为保定市、衡水市、黄骅市、唐山市,气候倾向率为-3.24~-1.99 d/10年,终霜冻结束日期变化率较小的区域为北京市及邢台市、秦皇岛市,气候倾向率为-1.42~-0.34 d/10年。无霜期变化最为明显的地方为邢台市,气候倾向率为5.77~8.10 d/10年。无霜期变化率较小的区域为北京市、霸州市、南宫市、遵化市、唐山市和秦皇岛市等地,气候倾向率为2.42~4.27 d/10年。

图4 1960—2017年黄淮海平原北部年均气温及霜期年际变化Fig.4 Annual mean temperature and interannual variation of frost period in northern Huang-Huai-Hai Plain from 1960 to 2017

从表2中可知,年均气温表现出一致的上升趋势,显著性水平均在2.56~5.21(P<0.01)。初霜冻呈显著延后趋势,饶阳县、黄骅市和南宫市等呈显著的延后趋势(P<0.05),北京市、遵化市和青龙县等呈显著的延后趋势(P<0.01)。终霜冻结束日期呈显著提前的趋势并不一致,具体表现如下:饶阳县、黄骅市和南宫市等呈显著提前趋势(P<0.01),霸州市终霜冻结束日期呈显著提前趋势。饶阳县、黄骅市和南宫市等地无霜期呈显著延长趋势(P<0.05)。邢台市、遵化市、青龙县和北京市等地的终霜冻结束日期变化趋势不显著。南部区域的无霜期延长趋势比北部区域明显,青龙县无霜期显著延长,其他区域极显著延长。黄淮海平原北部区域初霜冻延后比南部区域明显;南部区域终霜冻提前比北部区域明显;南部区域无霜期延长比北部区域明显。

表2 平均气温及霜冻M-K统计量U及其显著性Table 2 M-K Statistic U and its significance of mean temperature and frost

UF和UB为置信区间。UF and UB are the confidence intervals.图3 1961—2017年黄淮海平原北部年均气温及霜冻突变特征Fig.3 Characteristics of annual mean temperature and sudden change of frost period in northern Huang-Huai-Hai Plain from 1961 to 2017

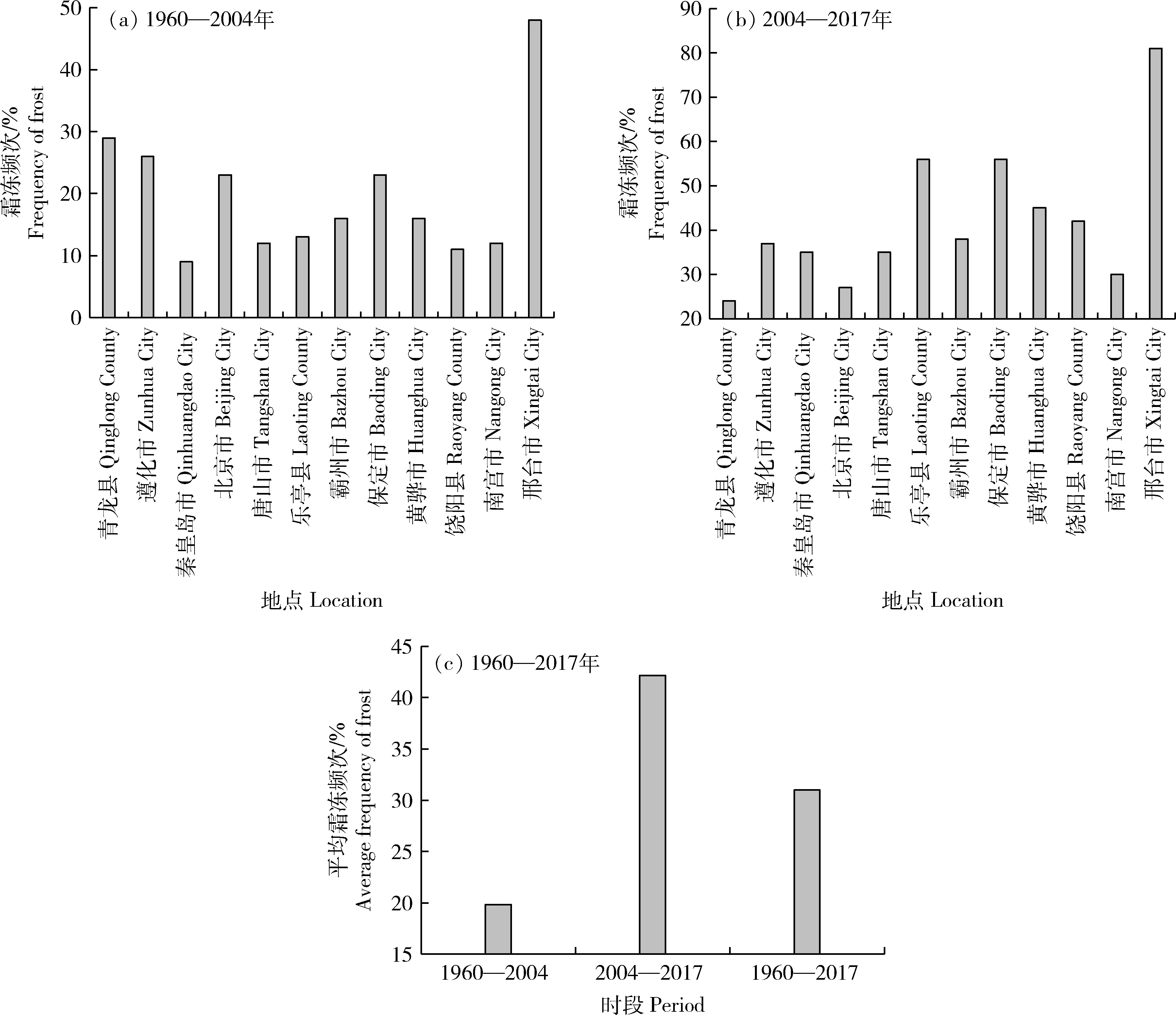

由于冬小麦生育期的突变年份为2004年,因此划分2个时段考察霜冻发生频次的空间变化。由图5(a)可知,1960—2004年,邢台市的霜冻发生频次最高,为48%,秦皇岛市的频次发生最低,为9%,平均值为19%。由图5(b)可知,2004—2017年,邢台市的霜冻发生频次最高,为81%,青龙县的频次最低,为24%,平均值为42%。2个时段相比较发现,乐亭县的霜冻发生频次变化最大,增加43%,北京市的霜冻发生频次变化最小,增加4%,青龙县的霜冻发生频次呈下降趋势,下降5%,见图5(c)。综上,结合冬小麦生育期变化的特点,霜冻年平均发生频次显著增加,说明尽管1992—2013年黄淮海平原北部冬小麦生育期缩短,但冬小麦遭遇霜冻的频次增加。

图5 1960—2017年平均霜冻频次空间变化特征Fig.5 Spatial characteristic of frost frequency from 1960 to 2017

2.3 关键生育期霜冻变化特征

由图6可知,1992—2013年黄淮海平原北部冬小麦生育期呈缩短趋势,突变检验显示生育期在2004年发生突变,2004—2017年,生育期长度缩短趋势明显,冬小麦生育期长度的突变年份与初霜冻突变年份最为接近。在出苗阶段,冬小麦生长受到初霜冻影响严重的年份主要是1993和2002年,冬小麦播种推迟到10月中旬播种,初霜冻发生在冬小麦出苗以后,对冬小麦的生长造成不利影响。在分蘖阶段,冬小麦的生长受到初霜冻影响严重的年份主要有1994和2004年,霜冻发生频次较为一般,表现不突出。在拔节阶段,冬小麦生长受到终霜冻影响严重的年份主要有1993,1994,1995,2000,2002,2005和2009年。综合比较发现:在2004—2017年冬小麦生育期呈缩短趋势,但是受到终霜冻影响的年份最多。因此在今后的农业生产中,要格外关注冬小麦拔节期受到终霜冻影响的风险,做出提前预防与灾后及时补救的措施。虽然气候上的终霜冻提前结束,但小麦的发育期提前,加上气温波动加剧,拔节期的霜冻风险并未减轻,甚至反而加重。

图6 1992—2013年黄淮海平原北部冬小麦霜冻特征Fig.6 Winter wheat frost characteristic in Northern Huang-Huai-Hai Plain from 1992 to 2013

从表3可知,1960—2017年,黄淮海北部冬小麦生长发育各时期轻度、中度和重度霜冻发生频次呈上升趋势,变化倾向率分别为6.68 (P<0.05),0.30次/10年(P<0.01)。出苗期,轻度、中度和重度霜冻分别在1970—1979、1990—1999和2000—2009年增加最为显著。在分蘖期,轻度、中度和重度霜冻分别在1980—1989年(P<0.05)、1990—1999(P<0.05)、2000—2009年(P<0.01)显著增加。在拔节期,轻度、中度和重度霜冻发生频次分别在1990—1999(P<0.05)、2000—2009年(P<0.05)和2010—2017年(P<0.05)显著增加。整体看来,随着1985年气温变化发生突变,冬小麦生育期在2004—2013年呈缩短态势,在作物的关键生育期,不同程度的霜冻频次有显著的增加趋势。

表3 不同程度霜冻频次的年代及年代际变化倾向率Table 3 Trend rate of frost times in different degrees in different years and interdecadal

3 讨 论

在全球变暖背景下,黄淮海平原平均气温呈显著的上升趋势[19],气候生长季长度呈显著延长趋势[20]。随着气温的上升,该区域的冬小麦的整体生育进程缩短[21-22]。代立芹等[23]定量研究表明,无霜期延长,适合作物生长的时间延长,作物的复种指数增加。然而,作物生育期的缩短与霜冻发生频次之间的关系尚不明确。霜冻发生的前提是植物体表温度降到0 ℃以下,使细胞中水分或细胞液发生冻结。耐寒植物会自动调节细胞液的浓度,使冰点降低,到零下较低温度才会冻结。但冬小麦返青后细胞内保护性物质浓度迅速下降,抗寒性不断降低。冬小麦刚返青时能抵抗-7~-8 ℃的低温胁迫,到孕穗时遇0 ℃低温就足以使冬小麦受害。霜冻是否发生应以植物体表温度来判断,但气象站没有植物体表面温度数据观测。通常晴夜的百叶箱最低气温要比地表最低温度高出4~5 ℃,阴雨天和有风时温差缩小,空气特别干燥和洁净时温差加大。但叶面最低温度通常只比地表最低温度低1 ℃,以地表最低温度作为霜冻发生的指标比最低气温更接近实际[15]。

陈乾金[9]的研究表明,华北地区的初和终霜冻发生频次具有异常性,并且这种异常性具有2、6、8和12年的周期波动,终霜冻出现提前或延后,一般能持续1~4 d,因此在今后的研究中,要更加关注霜冻天气的异常情况。还有一点值得注意,目前使用的霜冻指标对于某个发育期是固定的,实际情况并不固定。1960年以前霜冻出现前气温不太高,温度降幅不太大。现在由于气温波动加大,霜冻发生前往往气温异常偏高,植株抗寒性下降,霜冻发生时降温幅度很大。2008—2013年的年平均气温相对偏低,2013年以后加速变暖。随着气候变暖,春季冬小麦各发育期都应是提前趋势[24]。黄淮海平原北部的霜冻由过去以拔节期为主演变成以孕穗期为主,尤其2018年孕穗期霜冻损失惨重,2020年也发生了一定损失。本研究所述黄淮海平原冬小麦因发育较晚,目前孕穗期霜冻害还不严重,仍以拔节期受害为主。但将来随着气候进一步变暖,小麦发育提前,孕穗期霜冻灾害将有可能加重,2020年4月下旬的轻霜冻就已经使北京的冬小麦发生了轻微的孕穗期冻害[25]。

4 结 论

1)黄淮海平原北部升温速率高于南部,研究区内的年均气温各个区域表现出一致的上升趋势,年平均气温在1985年发生突变。

2)黄淮海平原北部初霜冻开始日期推迟日数西部高于东部,北部比南部更显著;中部的终霜冻开始日期提前速率高于南部和北部;无霜期延长趋势南部区域多于北部。

3)黄淮海平原北部初霜冻突变发生在2006年,终霜冻发生突变的年份为1992年,无霜期突变年份为1997年。

4)研究区温度升高,冬小麦生育期缩短,但霜冻发生频次增加。