遮蔽与掀露:规训中的身体

杨舒蕙 洪枫

摘要:身体既是客观的、物质的和自然的,也是空间的、历史的和社会的。女性的审美追求是观念影响下的身体规训,规训的方法、过程和特点虽呈现出纷繁复杂的历史面貌,但不改其规训本质。当女性在图像中被表征为一种理想状态的“美”,她同时也作为视觉证物印证着观念的影响。通过对图像进行历時性的比较,可以侧面考察观念的变迁。本文将绘画和摄影两种图像形态作为历史证据,从“足”“胸”和“空间”三个维度展开分析,揭示明清以来,在观念变迁过程中,中国女性身体规训的变化:从缠足到天足,从束胸到天乳,从男女隔绝的性别空间到男女共存的公共空间,佝偻的体态不复存在,平直的幽居佳人转变为玲珑的都市丽人。心理和物理空间的逐步开放印证了女性从遮蔽到掀露的改变,身体认知与规训法则亦开启其演变的历史进程。

关键词:女性身体 女性图像 足 胸 空间 规训

一、规训中的身体:从缠足到天足

身体是自然的,也同时被社会文化所形塑。对女性身体的规训是一种传统惯例,起初较为温和,至程朱理学的出现形成严厉气象后尤甚。中国传统社会的组织方式正是以“礼”为代表的儒家意识形态与社会政治组织的一体化,亦即中国传统社会依靠“礼”维持着秩序和合理性并昭示意识形态,[1]女人务必“行莫回头,语莫掀唇。坐莫动膝,立莫摇裙,喜莫大笑,怒莫高声”[2]。男尊女卑、男强女弱的二元文化格局使得女性无论在生活还是在情感上都被限制于极其狭窄的范围内,并以含蓄、内敛、娇弱、柔美、飘逸的形象为规训的可视成果。社会对女性行为的约束还借助于对“美”这一价值判断的构建来实现,因此女性在接受美、接近美、扮演美、获得美的同时,也就默认了这种约束。女性形塑身体的行为获得了学理和常识层面的合法性,起初只是树立标准、体例,规训女性使其自觉展开模仿理想形象的视觉表演,其后则开始对女性的身体进行实实在在的、物理层面上的“改造”。

妇人缠足起于宋,但起初并未广泛流行。历元明清,从中上层阶级向民间泛化,缠足成为持久、稳定的文化制度并进入中国人的日常生活。“三寸金莲”不只是迎合中国男性审美,更是女性品格、闺门教育的保证,并与婚姻制度勾连。《听雨丛谈》中记载:“甚至以足之纤巨,重于德之美凉,否则母以为耻,夫以为辱,甚至亲串里党传为笑谈,女子低颜自觉形秽。”[3]从中亦可窥见缠足之于嫁娶的重要性。

传统观念中女子以柔弱为佳,“依附”“顺从”是被赞誉的。通过缠足去彻底实现肉体的不堪一击,使其成为自然体态、审美标准以及衡量社会地位的尺度。近代以来,此种观念已然彻底“掌握”了女性羸弱的肉身。缠足对骨骼造成不可逆的损坏,同时影响了女性的四肢与躯干,以此形成的步态与身姿更加显著地向人们昭示了规训的整体性。缠足女性的髋部会出现前倾的趋势,为保持平衡,上半身则需后倾,行进时腰肢轻转,臀部随之摆动,此种步态身姿实则源于女性行动的艰难,也同时奠定了身体美学的标准——所谓“行路时聘聘袅袅,一似弱柳临风不胜摇曳,以是为美观”[4]。因此,女性行进时“伸颈”“欲坠”“弯曲”之态被认为是倚风垂柳的美态,并被收录为图式,形成了明清女性图像的普遍化倾向。

缠足所形成的独特动姿,即使在足部全部被遮蔽的情况下,都能被清楚地观察到。仇英的《汉宫春晓图》(图1)中这位执扇女子伸颈、屈膝,整具身子弓成虾形说明其正在向前运动,向后飘拂的飘带同时暗示了这一点。明清绘画图像中女性独特的身体形态应当与现实生活中的缠足行为有关,她们往往有特殊的身体曲线,躯干和下肢在其主要关节处弯折形成近似于字母“Z”或旋转90°的“W”的身体动态线。[5]行动时身体姿态的特殊性一再被学者描述和肯定,高彦颐对此指认:缠足的确会改变妇女的姿势;身体重心变化的结果,产生出踯躅的步履,与高跟鞋的效果异曲同工,此即诗人所吟咏的“莲步”。[6]

出于观念的外化,明清女性图像普遍有着此类仪式化的形象。《十二金钗图册》中的《宝钗捕蝶》(图2)是另外一个典型的例子。原本体态丰润的薛宝钗,在此画中却如老妪般佝偻蜷缩。她单手执扇于身后,与其说是“捕蝶”不如说是“观蝶”,虽不露“金莲”,但却是“金莲”体态,全然不具捕蝶少女应有的活泼身姿。图册中的另外11名女性也大抵如此。明清之际,身体成为满汉政权博弈的载体,改朝换代招致对身体的过度管控,也将明清时期的女性身体教化推向一种异化的扭曲状态。在传统礼教所标榜的“道德的身体”的基础上,“以礼修身”逐渐演变为身体的尊卑教育,发展到“以礼为法”[7]。《红楼梦》中的贵族少女薛宝钗就是严守法度的女性典范,从这个层面上说,费丹旭绘制的宝钗形象似乎又准确地表达出当时女性的身体及道德状态。

19世纪末,西方摄影术传入中国,西方摄影师开始在中国寻找拍摄题材,“三寸金莲”经由摄影师拍摄,成为公共观看的对象。图3摄于1885年前后,画面中心端坐的两名女子的鞋履被遮蔽,但露出的细小足尖,与宽大、冗赘的衣物形成强烈反差。在这里,“露足”绝不是露出“肉足”,而是露出“鞋尖”。近代缠足法使得脚底中间凹陷,脚背隆起。脚部自脚踝到脚尖形成一个后高前低的陡坡,脚底的凹陷越深则脚背越隆[8],穿在两位女性足部的则是与这种足型相符的弓鞋。因鞋尖处纹饰之故,她们的双足显得更为“瘦欲无形”。高罗佩(Robert Hans van Gulik)在《中国古代房内考》中分析足部的遮蔽和掀露时,谈到“三寸金莲”是女性身体最隐秘、最具性魅力的一部分。照片中两位露出足部的女性展示给观者的正是一种“遮蔽下的掀露”。

观念外化为图像,图像亦生产着观念。图像作为媒介,蛰伏于认知变迁的历史进程中。鸦片战争开启了中国近代的历程。当时,好奇客略施金钱即可令女性亲手解开裹脚布,这种神秘、腐烂和变异后的肢端被暴露出来,拍摄后制成照片,刊印、绘制在公开出版物上。女性的足部从绝对的隐私转变为公共图像,统摄百年之久的“金莲”迷思就这样祛魅了。无论中国人还是外国人均诧异于裸足的恐怖,而这原本就是视觉禁忌。技术进步后,解剖学视阈下的骨骼畸态也进入了医学研究的视野:足部由于被紧缠数年以致尺寸缩短、足弓弯曲严重。缠足的老年女性更容易跌倒、难以下蹲,几乎很难在不借助外力的情况下从椅子上站起来。[9]所谓的“袅袅婷婷”在医学视阈下看不过是因缠足女性通常大腿丰满而小腿纤细(肌肉萎缩),下身呈现为下坠之状,只能以“跟行足”“马蹄足”方式行走。[10]

1895年,“天足会”在上海发起,一度使用集会游说、掀露裸足、制作脚模的办法来唤起民众对于规训身体的反感情绪,收效良好。在经历了1903年日本大阪世界博覽会和其后的美国圣路易斯世界博览会“列缠足女”事件后,经由中国改革派的共同推进,“缠足耻辱说”作为国族话语被正式确立起来,“三寸金莲”成为丑陋、野蛮的象征,更不啻为一种巨大的国耻。[11]“观于人”的不平等之感在逐渐酝酿改革的声音,背后支持缠足的整个文化系统亦开始瓦解。同时,传教士也将基督教的身体观念纳入“反缠足”的中文语汇中。随着西方平等思想与现代思潮的持续涌入,帝制进入弥留之际,改革者渴望在顷刻之间彻底翻修所有的传统旧俗。因此,“三寸金莲”更被视为国家阴影而成为首屈一指亟待革除的目标。“放足”在这样的时代语境下被确立为一种务实的、落实于地方的社会议程,也是新政权合法性的表征。[12]

1912年民国肇建,解放身体、振兴国族是文化社会生活的重要母题。在对衰败、耻辱的旧文化持绝对抵抗的态度下,反缠足事务取得了极大成效,当时的女性图像为这一点提供了有力的佐证。周慕桥为英美烟草公司绘制的广告(图4)[13]中,占据主体位置的是一对结伴携孩的年轻女性。二者都如图3中的清末女子一般,身体微微前倾,露出瘦削的足尖。仔细观察她们的双足,可以从平坦的脚背(没有奇异的足弓)与鞋体的样式(旧式的尖头女鞋)得出结论:这可能是一双“天足”。之所以说是“可能”,其原因在于两位女性的足部尺寸,尤其是左边的女性,似乎与右边女性身后的男童相仿。由于周慕桥采取“近大远小”的西方透视法,根据推算,她们与男童的足部大小是几近一致的,这实际上违反了“天足”的常识。

这幅画暗含的暧昧性恰恰与时代的现实同步,也与民国初年的许多其他绘画相仿。绘者表现双足的方式承袭了传统图式:一种“遮蔽下的掀露”。娇小的外形、锋利的足尖与“金莲”无异,可见“小足”的审美观念依旧在持续,周慕桥似乎对“如何画一双优美的大脚”疑虑重重。在“放足”时期,由于缠足的不可恢复性,足部损坏更甚是常态,过渡时期“解放脚”的尴尬处境与“放足”女性的集体失语可能也是图像暧昧性的来源。当身体失去了旧程式的规训,就开始忍不住召唤新的主人。

高跟鞋作为和西欧同步时髦的象征之物在20世纪30年代开始风靡女界。新“足器”在交接初期难免有些使人不适,但大体而言是顺利的:它依旧可以令足部在视觉上显得娇小,同时拔高女性的身材,生动地重塑了“婀娜多姿”“玲珑有致”“风姿绰约”的“摩登女性”体态。《北洋画报》一篇名为《时髦小姐们的脚》的文章曾诚恳地写道:“现在所见的天足,有的比男子的还要大一点,可是穿了一双丝绒,一双绣花鞋,或是一对像半双袜子式的皮鞋,在看惯了的人,也就不觉得难看。”[14]图5为《北洋画报》所刊登的三张足部照片,分别是《缠足时代女子脚》《现代女子的脚》与《欧西最时兴的蝶结无底高跟鞋》。画报于其间附文:“从下图所刊的缠足与天足的两照,我们看到了高跟鞋与绣鞋有‘异曲同工之妙,这句话虽然是有点Sex-Appear(肉感?)的意味,但是‘恋爱是否基于性欲这个问题未得到解决以前,我们不防落伍点,认为绣鞋与高跟鞋都可以当酒杯用。”[15]该作者见微知著,一语道破两者的本质相似:都是观念对身体的规训,更进一步说,都是男性欲望投射的对象。有趣的是,在两张足部对比图像的边上,仿佛为了再次强调二者的“异曲同工”,画报又见缝插针地安插了一张高跟鞋新款图样,并直白地写道:“那鞋面从两边直包到脚底,互相缝结起来,这种没底鞋穿到脚上,看起来是比穿有底的小一号呢。”[16]足见高跟鞋其本质不过是裹脚布和绣鞋的替代物。

《玲珑》杂志刊登过不少女性对于身体规训的体验,例如“长旗袍高跟鞋自然适宜于漂亮的太太们踏文雅的步法……对于一般不能文雅而操作的女人,确是很不合宜的”[17]。以“开放”“平等”“文明”为名的新文化,依旧对“天然的身体”不可容忍,仍然对“天然的身体”进行不顾一切的雕琢与打磨。缠足曾经来自诗情画意的浪漫想象和德行规约,到最后却变为愚昧荒谬的身体实验。作为现代都市文明的象征,高跟鞋美化身体、解放女性的神话也很快被证明是实实在在的虚妄。医学研究发现,长期穿着高跟鞋会使关节活动度降低,躯干和下肢肌肉紧张度增加,同时具有关节疼痛和肌肉劳损的风险[18]。在这种虚妄里仍显得坚实无比的东西,唯有规训机制本身。

二、规训中的身体:从束胸到天乳

随着礼教制度日益严苛,乳房虽不至于像双足一样遭遇摧枯拉朽式的改造,但也已然不复唐代时的开放气象了。为泯灭男性“邪念”,使女性端庄淑贤,这一性征器官被遮蔽起来,用胸部束带反复环形缠绕胸部,以此达到一种“康洁”“无欲”的理想状态。很难想象一名丰乳肥臀的女子能成为曹雪芹笔下的女性:“两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。”[19]图6中的林黛玉,清瘦修长,锄镐在手中如她的身体一样纤细易折。胸部轮廓的缺失意味着“小乳”审美的贯彻,平直之美与社会地位勾连,“曲线”的“消失”象征了女性的自尊与教养。

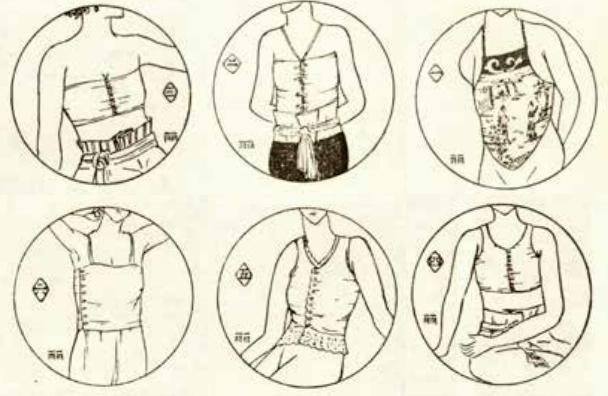

乳高为羞——传统中国人崇尚的是“软温新剥鸡头肉”[20],民国初年亦沿袭了这类审美观念,但在都会生活中日臻极致。绾香阁主在《中国小衫沿革图说》中将女性内衣分为六种,揭示了束胸日趋严格的过程。图7第5幅小插画中的小背心就是当时深受中上层女性偏爱的内衣,目的是为了达到绝对平面的效果:“此物制法与普通背心同,只胸前纽扣甚密,俾能紧束胸部”[21]。小背心与当时的服装相得益彰,因为不收胸省和腰省的旗袍呈平板式,与束胸胸衣相配。在女性身体外穿上这样的旗袍,其整体的形态仍然是瘦窄、扁平的,传达出的女性形象有着一种不突出性别的纯真气质,符合中国人传统的“无欲”思想。[22]

然而,有一点显得极为矛盾:遮蔽胸乳的措施在古代尚属平常,但严格的“束胸”却恰恰发生在民国都市中。图8[23]中的女性是花国花务总理莲英,这位年轻的妓业女子穿着紧窄的上衣下裤和平底鞋,露出健康的小臂与小腿,她应该是一位“放足”或者天足的前卫女士。她站在一个颇具古意的月门前,一只手自然垂下,另一只手攥着帕子,手肘轻轻搭在阑干上,含胸而立。虽然碍于摄影和印刷技术的局限,无法观察得更仔细,但她平坦的胸部与前伸的脖颈却一览无余。这位掀露了足部的妓业女子依然承袭着传统含胸遮蔽图式,这更证明“反缠足”与“反束胸”在历史时间线上并不一致。而图9[24]月份牌中的美女衣着时髦,足部尺寸正常,且着高跟鞋,其含胸、弓背与平胸之态更为显著。当时的女性为了套入已然趋紧、平面剪裁的衣物中又不显得乳部高耸,故而只能通过人工压制的办法来达到“鞘般瘦紧贴体之感”。民国初年女装之窄,唯独发育之初的少女方才适合。这种掀露之下的遮蔽、开放之下的守旧,使得规训身体的本质暴露无遗。

事实上,20世纪20年代末束胸的反对声浪就已经出现,支持者日益增多。活跃于20世纪30年代的《玲珑》杂志,其封面(图10)上的几位都市丽人虽衣着时髦,却依旧含胸,并伸出胳膊折向胸口,习惯性地摆出遮蔽身体的姿势。这些女性均成长于严格束胸的年代,她们消瘦的身材与保守的思想一道被规训内化,无论遮与不遮,在风气渐开的年代,她们的乳房再也回不到自然状态。

民国初年,平等观念逐渐形成,虽大趋势如此,但束胸所形成的“男孩般的身体”很难说是西方女权运动影响的结果,中国式礼教与审美自始至终是决定性内因。在1927年7月7日广东省政府委员会第三十三次会议上,时任代理民政厅厅长朱家骅颁布的《禁止妇女束胸的提案》掀起了“天乳运动”,以此抵抗不绝如缕的规训行为。干瘪的胸部、多病的身体都被认为于国家发展无益,女性的身体不只是个人的身体,更是国家和民族的身体。强国保种始终是“天乳运动”的主要表述策略,深深地唤起了国人的民族情绪。在这一点上,“反束胸”与“反缠足”是一样的。曾经“弱柳扶风为美”的身体,逐渐被认为是“不健康”和“丑”,是“需要改造的”。大量有识之士发表言论,表达“自然的身体是美”的观念,将新审美与新文化勾连起来:“胸口前有两个乳房,很是膨胀丰满,是半球状样子;臀部也很饱满,现出圆状,这也都是脂肪美的表示。”[25]与此类似的科学知识不断被译介,例如《文化月刊》的文章《束胸与放胸》中所附的医学解剖式插图,附文将乳房的组织结构一一介绍。[26]

图11[27]完美地呼应了“天乳运动”。这张月份牌广告画中的女性脚踩镂空高跟鞋,露出穿着丝袜的、光滑修长的小腿;一只手搭在膝盖处,旗袍从开衩处自然垂落;另一只戴有精巧腕表的手则轻轻地托住头部。这幅图与《玲珑》封面娇羞、单薄的都市丽人截然相反,她并不意图遮蔽自己,是“反束胸”的最佳写照。绾香阁主早在1927年就于《北洋画报》上发表文章《胸衣构造》来介绍西式的乳房规训器,文章提出了该胸衣能将乳房“托住”而不是“束住”,以此表明西式胸衣的健康、有效,与束胸行为形成反差。

无论小背心还是胸罩,乳房自始至终都被“文明”雕琢和修饰,女性的身体是“平”是“曲”,身体之美停留在“遮蔽乳房”还是“掀露乳房”,都取决于观念本身的历史趋向。随着允许暴露、鼓励暴露身体的曲线,衣服的设计也变得越来越凸显曲线了。在这种合法的掀露中,“曲線”的真实性已经不再重要,“曲线”成为一种视觉表演。这种夸张的线条是后天建构的产物,包裹的也早已不是自然的身体,而是一种观念下的抽象客体。

三、身体与空间:“卧女”图式的历史变迁

中国传统文化中性别隔离尤为重要,“男女授受不亲”很好地体现了这种观念。《礼记》有云:“礼始于谨夫妇,为宫室,辨内外。男子居外,女子居内,深宫固门,阍夺守之。男不入,女不出。”[28]其中,“外”与“内”和“入”与“出”来自分类系统形成的心理图式,投射在具体图像上便创造了男女二元的结构空间。在这个认知图式中,“外”通常意味着“男性”“公共”,“内”则意味着“女性”“家庭”,且彼此之间存在权威、从属的二元结构。

在中国传统图像中,两性混杂、不加区隔的场面较稀少,但暧昧多义的性别空间并非丝毫没有根植的土壤。观察《苏州市景商业图册》(图12)中的建筑空间可以发现,公共空间内鲜有女性,但她们的身影却饶有意味地出现于另两处特别的空间。第一处位于画面右上方的建筑群内,这是一个女性空间,几个女性正在屋内进行绣工,还有两位女性正带着侍女摇扇休憩。二楼处另有一位仿佛悠闲无事的女性正转过头望向窗外。经由她的视线引导,观者可以轻易捕捉到她的目力所及之处。第二个女性空间——承载两位女性的小船,这是一个移动的女性空间,船夫专心致志地划桨,把覆盖布篷的“私密”空间留给两位女性,而她们似乎正在焦急地望向离自己最近的这所绣房。

刺绣是一种与性别紧密相关的职业,可以说是女性的专利和女性角色的代称。[29]尽管如此,偌大的湖面在这里似乎成为女性自由出入的后花园,或者一条歧路蜿蜒的管道,绣娘在事先派分好的性别领地内自得其乐、游刃有余,她们的身体亦呈现出更为开放的状态,同时滋生出掌控女性空间的气度,与男性所在的公共空间分庭抗礼。

身体的姿态是“开放”还是“内敛”,分别指涉两种身体与空间的关系,分属两套价值系统。刘莉在分析海南疍家人的空间与身体问题时谈到:为了配合船上的劳动生活,疍家人在身体姿态上也因空间和情景的特殊情况而发生转变。与内陆女性受到的束缚不同,疍家女性鲜有与身体相关的禁忌和约束。她们从不裹足,且习惯于赤脚。[30]身体和空间会形成某种互相依赖、互相形塑、互相规训以及互相生产的关系,并繁殖着与之密切关联的图像空间。因此,从图像中分析身体与空间的关系,可识读、辨认出这种关系中所蕴藏的现实含义。

晚清以来,海禁开放后,上海逐渐成为中国近现代工商业文化的肇始之地,并形成了典型意义上的都市空间,这打破了男女二元空间结构的平衡,使空间逐渐成为共有的,也形成了真正意义上的公共空间。妓女作为传统社会中唯一可以溢出性别隔离框架的女性群体,开始从封闭的青楼走入公共空间。当妓女习惯在整个城市空间徜徉,并享受着新秩序带来的便利时,便开始积极地捕捉繁华城市的文化及物质精髓。事实正如吴友如描绘的那样[31](图13),妓女们盛装打扮,乘坐最新款的敞篷马车,或去宴席、戏院出堂差,或去女书场表演,这一切都只不过是都市妓家的寻常必备。[32]

妓女们的公开出行不但说明这些妇人所探索的公共领域实在要比一名普通男性市民广阔得多,更暗示妓女们已经被规训为公共空间中可任由目光“抚摸”的物品。她们对此自知,并颇具策略性地将自己打造为新的视觉景观,吸引潜在的、新鲜的目光。吴友如在《海上百艳图》中采用新颖的“卧女”图式所描绘的妓女[33](图14)就隐隐约约地表现出身体与空间的崭新关系。图14中的这位佳人手握书卷、闭目斜倚。她的孩子正被身后的用人照料,这体现出她作为空间的主人的身份。不过,这个纯然的女性空间却处处透露出这样的信息:这位幽居佳人与整个空间都在等待着访客,都在迎接目光的洗礼。这时,观画者仿佛成为访客,与这种戏剧性的身份重合,换句话说,是观画者在替访客打量眼前的“卧女”。

“卧女”在中国传统绘画中并不是常见的描绘对象,更不会如图14一样,将其推至近景成为重点“展示”的对象。然而,在西欧常见的女性图像中却可以轻易地捕捉到她们,比如爱德华·马奈(édouard Manet)绘制的《奥林匹亚》(图15)。画中这位徜徉于19世纪巴黎都市空间的“交际花”躺卧于私密空间的软榻上。她选择直接将目光投向观画者,比起吴友如笔下的女性来说更直接、彻底坦承了她和空间的关系。

在《奥林匹亚》中,女性的目光直接暗示、打开了另一个与画面接续的空间,是她的访客——也就是观画者所在的空间。两个空间合二为一,恰恰揭示了纯然的女性空间是不存在的。画面中这个精心布置的女性场域,只不过是公共空间的一部分而已,繁华都市中的马路、剧院、餐馆、商店、公园以及寓所,都不过是她们展示魅力、吸引目光的城市舞台罢了。她编织和发展了空间,既不隔绝观者,更不隔绝她们自己。

由此,凝视女性与女性凝视同在。通过目光的相接,画内与画外的空间联通了,观看者不再是旁观者,而成为主动的参与者、游戏者,可以和画中人一道嬉戏。在这里,空间在更大程度上指涉“心理空间”,并不是直接绘制一个男女同在的场面,而是在更高纬度上形成“心理空间”的契合,从而启示观者对于真实世界的确认与回应。正是源于现代生活中公共空间的正式出现,女性的身体从“空间中的身体”向“作为空间的身体”过渡。

从男女隔绝的性别空间演变为男女杂糅的公共空间,这发轫于西方,又是中、西两种文化共享的现代经验,也是中国传统图像吸纳、收编舶来“卧女”图式的原因。源于摄影与绘画的亲缘关系,“卧女”图式作为一种特有的魅惑之姿被延續下来。1900年左右的明信片[34](图16)展示了“卧女”图式跨媒介运用的结果:女性斜倚在西式的皮质贵妃椅上。这一次,她主动望向镜头,露出暧昧的微笑,召唤着欲望凝视。这种类型的女性图像大量充斥于晚清民初的图像世界。繁华都市中的前卫女性表面上被动等待顾客的到来,实际上却是主动猎取目标的积极进取者,她们积极建造着新的秩序,也在与顾客的关系中获得了更多的控制权。

“卧女”是新时代传统女性图谱的补充,不同身份的人纷纷征用这个预成图式,创造个性化、新鲜的意象。梅兰芳作为民国初年杰出的名伶之一,也在戏装小影《千金一笑》的拍摄中征选过“卧女”图式[35](图17),并作出了自己的诠释。在这里,梅氏体现出精妙的平衡之术——游走于遮蔽与掀露、私密与开放之间,将舶来图式中的性感、热烈的元素巧妙地置换为传统士人文化中的“孤美”特性,成功地运用现代视觉图式打造出精致的传统审美图像。[36]在公共空间日益蓬勃的时代中,女性图像经由身体的视觉展演揭示着不同层次、不同理念的性别表演,也同时带来了意味深长的、即将逝去的旧日影像。

注释:

[1]杨舒蕙,洪枫.现代性视阈下中国传统色彩的范式更迭[J].中国艺术,2019(03):82-91.

[2]班昭,等.女四书[M].北京:团结出版社,2017:150.

[3]福格.听雨丛谈[M].北京:中华书局,1984.

[4]问乳篇[N].申报.1886-09(1).

[5]曾越.社会·身体·性别:近代中国女性图像身体的解放与禁锢[M].桂林:广西师范大学出版社,2014:36.

[6]高彦颐.缠足:“金莲崇拜”盛极而衰的演变[M].苗延威,译.南京:江苏人民出版社,2009:172.

[7]于洋.异化·僭越·启蒙:《红楼梦》与明清女性身体教育[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(04):36-40.

[8]张竞琼,李洵,张蕾.从缠足风俗解析弓鞋装饰设计的形制流变[J].艺术百家,2013,29(06):177-181.

[9]Cummings S R,Ling X,Stone K.Consequences of foot binding among older women in Beijing,China[J]. American journal of public health,1997,87(10).

[10]秦为径,雷伟,吴子祥,刘达,张伟,杨彬奎.缠足畸形的形态学特征[J].第四军医大学学报,2008(14):1328-1330.

[11]杨兴梅.缠足的野蛮化:博览会刺激下的观念转变[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2012(06):82-90.

[12]同[6],第49頁。

[13]宋家麟.老月份牌[M].上海画报出版社,1997.

[14]李从娜.媒体·消费·性别:民国时期都市女性身体研究——天津《北洋画报》为中心[D].南开大学,2010.

[15]北洋画报.1934(1067):第2版.

[16]同[14]。

[17]黄晓艳.往昔玲珑[M].北京图书馆出版社,2004:176-177.

[18]徐苗苗,李静先,王琳.高跟鞋对女性步态及平衡的影响研究进展[J].中国运动医学杂志,2018,37(1):83-87.

[19]曹雪芹,高鹗.红楼梦[M].北京:光明日报出版社,2009:21.

[20]邹祖尧.说说中国的乳房文化[J].中国性科学,2009,18(02):43-44.

[21]绾香阁主,丽君.中国小衫沿革图说[J].北洋画报,1927(99):3.

[22]刘瑜,邵昱.旗袍外廓型变化与流行内衣的关系研究——以英国V&A博物馆的几件旗袍藏品为例[J].丝绸,2015,52(12):60-64.

[23]花国百美图[N].新世界报,1918.

[24]吴昊,卓伯棠,黄英,卢婉雯.都会摩登——月份牌1910s-1930s[M].中国香港:三联书店(香港)有限公司.1994:37.

[25]庄启元.男性美和女性美[J].性杂志,1927(2):2.[26]裘景周.束胸与放胸[J].文化月刊,1934(1):101-105.

[27]同[24],第48页。

[28]王文锦.礼记译解[M].北京:中华书局,2001:389.[29]叶继红.性别角色与社会地位——对苏州镇湖绣女的社会学考察[J].中华女子学院学报,2005(06):61-66.

[30]刘莉.在场:海南疍家女性的空间、身体与权力[J].开放时代,2019(01):210-221.

[31]吴友如.海上百艳图[M].长沙:湖南美术出版社,1998:39.

[32]叶凯蒂.上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化(1850—1910)[M].杨可,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2012:71.

[33]同[32],第92页。

[34]何伯英.旧日影像——西方早期摄影与明信片上的中国[M].张关林,译.上海:东方出版中心,2008:102.

[35]王文章.梅兰芳访美京剧图谱[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[36]杨舒蕙,洪枫.视觉考古:梅兰芳戏装摄影的图像生产及其现代性[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2020(01):129-137.