我的中国文化时地观

□ 袁行霈

2011年6月,袁行霈馆长在国务院参事室党组召开庆祝建党90周年座谈会上发言

2008年5月26日,袁行霈馆长出席“全国文史研究馆抗震救灾书画捐赠仪式暨迎奥运书画展”开幕式

2009年3月,袁行霈馆长出席“弘扬中国传统文化座谈会”

一

面对悠久的中国文化,分期是研究和描述其历史发展的关键。学术界习惯按朝代划分时期,即将朝代的更替作为分期的界限,这自有其学理的根据。就学者个人而言,专攻一个朝代的历史文化,也是很自然的。然而,改朝换代乃是政权的转移,适合于政治史,是否适合作为文化史分期的依据呢?这是我长久以来不断思考的问题。我认为,理想的分期法是依据文化自身发展的实际情况灵活处理,可以按朝代分期,也可以不按朝代分期,不可一概而论。

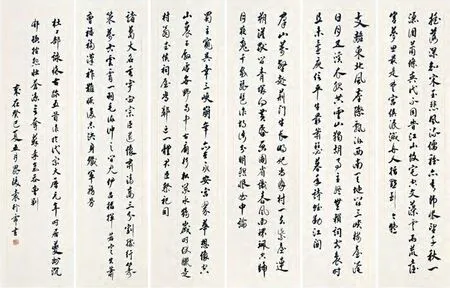

袁行霈 愈庐 43.6×71.8cm 纸本

例如,隋唐建立统一的王朝,这既是政治分期的标志,也给文化带来新的局面。经过两百多年南北的分裂,文化的地域差异十分明显,正如魏徵《隋书·文学传序》所云:“江左宫商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质。”①隋朝统一中国以后,特别是继之而建立的唐朝,在南北文化交融和中外文化交流这两方面取得了突破性的进展,从而使中国文化进入一个新的时期。这个时期的文化至少有两个最显著的特征:一是多元化,南方的与北方的,中国固有的与外来的,相互交融共同发展。无论是思想方面、宗教方面,文献的整理方面,还是文学方面、艺术方面,莫非如此。二是文化重心下移,从士族向庶族下移,进而开始向市民下移,这就为中国文化增添了活力。这些特征形成一种综合的效果,就是文化格外富于创造性,也格外绚丽多彩。因此,我们可以将隋唐的统一视为文化史分期的标志。

但是,改朝换代又不一定能够成为文化新时期的开始,着眼于文化本身的阶段性,不必固守朝代分期的套路,这个观点在我倡议和主持编写的《中华文明史》②中已有所表述。

例如唐宋之间文化的变迁,实际上是从中唐开始的。中唐是一个值得充分重视的转折时代,思想、宗教、文学、艺术等领域莫非如此。宋代在许多方面是上承中唐的:庶族士人代替士族文人开始居于文化主体的地位;城市的繁荣和城市经济的活跃,市民文化诉求的加强;理学的兴盛;词的繁荣等等,以上诸多方面的变化在中唐已经开其端倪。宋初士人如王禹偁、石介等每称“二百年来”如何如何,可见他们自己也重视本朝对中唐的延续③。

明朝建立之初,在文化上并没有出现崭新的局面,到了明中期嘉靖(1521年开始)以后,才发生了划时代的变化,其重要标志就是商业经济的繁荣,市民的壮大,印刷术的普及,以及由此带来的城市文化形态的形成,世俗化、商业化、个性化成为一时之风气。同时,王学左派兴起,张扬个性,肯定人欲,向理学禁欲主义发起冲击,为思想解放开辟了一条道路④。以上两股潮流的合力为这个时期造成一种有别于传统的新文明景观。一些文人带上了市民气息,文化也带上了商业色彩。而适应市民这一新的接受群体的需要,反映市民生活和思想趣味的文学占据了重要的地位,通俗的文体生机勃勃,其中又以戏曲和小说最富生命力,它们借助日益廉价的印刷出版这个媒体,渗入社会的各个阶层,并产生了广泛的影响。《金瓶梅》的出现就是这种种现象的综合反映。文学创作主体的个性高扬,对人的情欲有了更多肯定的描述。汤显祖的《牡丹亭》所写的那种“生者可以死,死可以生”的爱情,便是一种新的呼声。晚明诗文中也透露出重视个人性情、追求生活趣味、模仿市井俗调的倾向。在绘画等领域里也有新变,如徐文长的泼墨大写意花卉,任意挥洒;陈老莲的变形人物,恣肆夸张,都开启了新的格局。书法家如徐渭、王铎、倪元璐等人,狂放奇崛,不拘于传统而另树新风。从以上各方面看来,明代中叶的确是一个文化新时代的开端,我们应当将明中叶视为断代的界限。

袁行霈 春雪·自度曲 纸本 2003年释文:春雪,自度曲。春睡初醒,搴帷惊呼,好个琉璃人寰。细看来,却是红霞白雪蓝天。谁请粉蝶漫舞,携将万千花香,撒满心田。复有谁,嘘吸间驱散一天雾霾,还我个清新清澈清和,伴着那安然畅然欣然。恍惚处恰入梦境,寻常百姓人家,化为玉宇琼楼,燕子翩翩。不见了愁云,更哪有饥寒。公元二千有三年癸巳春分,喜降瑞雪,有感而作。毘陵袁行霈春澍甫自书诗,时年七十又八。钤印:袁行霈印(白) 法自然斋(朱) 善行无辙迹(朱)

着眼于文化本身的发展来分期,只是一个新的视角,并不排斥独立考察某一朝代的文化。如果研究某一朝代的文化史,当然只能以这个朝代的起始和终结为限,仍然应当保持按朝代分期这一方法。

不过,研究时间较长的朝代的文化史或文学史,还需要更细的分期,例如唐诗分初、盛、中、晚四期,也不一定按照本朝内政权的更迭划分。我在《百年徘徊——初唐诗歌的创作趋势》⑤一文中,将初唐的下限定在玄宗开元八年(720),而盛唐的开始不是定在玄宗登基的先天元年(712),而是定在开元九年(721)。这时陈子昂、苏味道、杜审言、宋之问、沈佺期等已经去世,王维登进士第,李白21岁,即将崭露头角,随后崔颢、祖咏等相继及第,诗歌创作的新局面开始了。盛唐诗坛的结束,不是定在安史之乱爆发的天宝十四载(755),而定在代宗大历五年(770),此前762年李白已经去世,这一年杜甫也去世了,杜甫结束了诗歌的盛世。以大诗人登上诗坛和离开诗坛为标准来分期,也是立足于文学本身的阶段性,符合文学本位的宗旨。

袁行霈 节录《诗品·序》 纸本 2009年释文:气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。照烛三才,辉丽万有,灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告。动天地,感鬼神,莫近于诗。右录《诗品·序》。己丑夏,袁行霈书。钤印:袁行霈印(白) 美意延年(朱)

二

至于横向的地域性考察,是亟待加强的。中国地域广阔,各地文化都有其独特之处,这些地域文化是统一的中国文化的各个分支,也都对中国文化的发展做出过各自的贡献。陕西、河南、山东、湖北、江西、江苏等地自不待言,兹举另外几处,略加说明。

以成都为中心的蜀地,因20世纪八九十年代三星堆遗址的大规模发掘,证明了距今五千年至三千年,蜀地已有相当发达的文明,蜀地不仅是一个重要的文化中心,而且与中原文化已有联系。蜀地在文学方面对中国文化也有重要的贡献,古代一些著名的文学家,如司马相如、王褒、扬雄、陈子昂、李白、苏洵、苏轼、苏辙等等,都出生在这里,并在这里成长,一旦出蜀便成为大家。蜀地作为他们的文化摇篮,特别值得注意。

再如,福建是中国刻书业的中心,从宋代一直到清代经久不衰。宋代建阳刻书业尤盛,所刻印的书籍世称“建本”,其麻沙、崇化两坊最负盛名,有牌号可考的就有30多家,明代建阳书堂达221家。南宋祝穆《方舆胜览》载,两地有“图书之府”之称。其中既有善本,如宋建安(即建阳古称)黄善夫刻《史记集解索引正义》;也有大量通俗读物,如戏曲、小说、日用类书。印刷术是中国的一大发明,对人类文化的进步起到重要作用,而福建刻书业的兴盛则是福建对中国文化的一大贡献。

又如,分布在辽宁、内蒙古辽河流域的红山文化距今大约五千年,红山文化中龙的形象起源早,类型多,而且已经定型,对中国文化影响深远。这里还是史前玉文化的中心之一,与长江下游环太湖的良渚遗址出土的玉器南北辉映,显示了玉在中国文化中的特殊地位。据说玉可通神,玉制的礼器,广泛用于祭祀,这对考察中国古代的礼乐文化是十分宝贵的。北方的游牧文化与中原的农耕文化相互碰撞,相互交融,对中原文化乃至整个中国文化的影响是不容低估的,苏秉琦先生在其《考古学论述选集》中有精辟的论述⑥。又如,藏传佛教不仅在西藏广泛传播,而且传播到青海、新疆、甘肃、内蒙古、四川、云南等地的少数民族中,即使在北京也有影响,雍和宫等多处寺庙就是证明。

袁行霈 懒觑喜得五言联 纸本 2018年释文:懒觑阿堵物;喜得宁馨儿。国林兄丁酉喜事成双,其一,获古籍整理编辑大奖,奖金颇丰,当即捐赠奖金理事会;其二,梦迁诞生,宅有弄璋人矣。遂取六朝俗语集为一联致贺。戊戌二月,迎春花始发,游园归来。毘陵袁行霈。钤印:愈庐翰墨(朱)

袁行霈 录陶潜《桃花源记》 纸本款识:右录靖节先生《桃花源记》。前人每以之入画,余所知者如马和之、王蒙、周臣、文徵明、丁云鹏、宋旭、仇英、吴伟业、查士标、萧晨、王炳、王翚、黄慎,皆有佳构,而王翚所绘《桃花渔艇图》最具创意,余深赏之。犹记五十年前,余卜居百花山中,高峰入云,清流见底,与村人往来种作,宛如此中人也。有诗云:“仿佛身在武陵春,觅得桃溪涨绿痕。戴笠荷锄归已晚,邻人误认是村人。” 虚舟逸棹,岁月不待,往事恍如梦中,而余垂垂老矣,能复如往岁奔波于群山万壑之间乎?辛卯岁上元后三日,愈庐袁行霈。钤印:袁行霈印(白) 春澍(朱)

三

将时间和地域结合起来,便会注意到文化中心的形成和移动。着眼于全国,每个时期都有一个或若干个文化中心,中心必定起着凝聚和辐射的作用,引领全国文化的进程。文化中心是移动的,而不是固定的。例如,河南原是商代都城所在,殷墟出土的甲骨文,证明了那时河南一带居于文化中心的地位。到了唐代,著名诗人几乎一半出自河南,足见其文化之发达。北宋定都开封,更巩固了其文化中心的地位,张择端的《清明上河图》反映了汴梁的繁华。但在南宋以后,文化的中心地位转移到了别处。

再如,陕西西安及其附近本是周、秦、汉、唐的政治文化中心,这几个统一王朝的辉煌,在不胜枚举的文化遗址和出土文物中都得到证实。周原出土的青铜器,秦始皇陵的兵马俑,众多的汉家陵阙,以及唐代宫阙、墓葬的遗址,都是中国的骄傲。包括正史在内的各种文献资料,如诗歌、文章、书法、绘画,也都向世人诉说着曾经有过的辉煌。司马迁、班固等则是这片土地哺育出的文化巨人。但到了元代以后,特别是明清以来,这里的文化已经难以延续昔日的光彩。

又如,北京一带汉唐时称幽州,不过是边防重镇,文化相当落后,直到元代文化才繁盛起来。马可·波罗记载元大都之繁华,元杂剧在大都的繁荣,都是证明。明清两代,朝廷通过科举、授官等途径,一方面吸纳各地人才进京,另一方面又促使精英文化向全国各地辐射,北京毫无争议地成为全国文化的中心之一。又如,上海原是一个渔村,元代开始建城,19世纪中叶已经成为国际和国内贸易的中心,随后又一跃而成为现代国际大都会。各种新兴的文化门类和文化产业日新月异地建立起来,并带动了全国文化的发展。又如,广东文化的发达程度原来远不及黄河与长江流域其他地方,但到了唐代,广州已成为一个大都会,到了近代,广东在思想文化方面呈现出明显的优势,黄遵宪、康有为、梁启超、孙中山等人都出自这里。

由于中国的河流大体上是自西向东,所以文化的传播和中心的移动,沿着河流东西移动比较方便,而南北原属于两个差异较大的体系,文化中心的南北移动往往造成文化的突飞猛进。南北交流大体是沿着几条路线进行的,例如洛阳(或开封)——南阳——襄阳——荆州(或武昌);北京——扬州(或南京)——苏州——杭州;西安——汉中——成都。杜甫的诗句“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,即勾勒了其中一条路线图。这从一个侧面说明了南北交流对文学的发展起着多么重要的作用。中国历史上,政治的中心多半在北方,而经济的后盾却在南方(特别是唐代以后),大运河(津浦线就是沿着运河修筑的)作为国家的经济命脉只要畅通着,王朝就不难维持下去。围绕着黄河、长江和运河形成文化的若干中心,是很自然的。

四

总之,中国文化史有两个坐标:一个是时间的坐标,一个是地域的坐标。一方面,中国文化的主流沿着时间的长河移动,黄河和长江流域的文化显示出中国文化的基本特征,宛如乐曲的主旋律,构成中国文化的底色;另一方面,中国文化有多个发源地,各有地域的特点,其发祥与兴盛的时间也有先后之别。特色与时间不尽相同的文化板块之间互相交错、移动,呈现出一幅幅色彩斑斓的文化地图,编织成中国文化的全景。

袁行霈 录杜甫《咏怀古迹五首》 纸本 2003年释文:摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时。江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思。最是楚宫俱泯灭,舟人指点到今疑。 支离东北风尘际,漂泊西南天地间。三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。羯(猲)胡事主终无赖,词客哀时且未还。庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环佩空归夜月(月夜)魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。 蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。翠华想像空山里,玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。武侯祠屋常邻近,一体君臣祭祀同。 诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹。福移汉祚难恢复,志决身歼军务劳。杜工部《咏怀古迹五首》作于代宗大历元年,时居夔州。沉郁顿挫,悲壮苍凉,言夺苏李,气吞曹刘。岁在癸巳夏五月,毘陵袁行霈书。钤印:袁行霈印(白)

中国文化的发展,不是单线演进的,而是立体推进的。所以,不研究地域文化就难以全面阐述中国文化的历程。我希望学术界经过共同的努力,构建一个文化史的立体模式,描述时与地整体演进的图景,再现时与地相互的交叉与错位。交叉的意思是,同一个时期内,各个地域的文化之间互相浸润、互相影响,同中有异,异中有同。错位的意思是,文化的进程在各个地域并不同步,而是呈现不平衡状态。在某个时期,某些地域的文化进展快一些,其他地域则显得缓慢甚至停滞;另一时期文化在另一些地域进展快一些,而原来进展快的地域反而慢了下来。

总之,对中国文化的研究需要探索一条新路,要将时与地综合起来加以考察,需要对文化史的分期重新界定,也需要补充地域文化的内容。文化的概念很宽泛,就单个学科而言,例如文学史、思想史、宗教史、艺术史等等,也莫非如此。

我的研究领域是中国文学史,1999年高等教育出版社出版了我主编的《中国文学史》四卷本;2006年北京大学出版社出版了我和严文明、张传玺、楼宇烈三位教授共同主编的四卷本《中华文明史》。这两部书都就分期问题作了新的尝试。从2008年开始,我又开始主编《中国地域文化通览》,一共34卷,这是由中央文史研究馆组织全国各地文史研究馆共同编撰的学术著作。我先后从纵、横两个方面考察了中国文化,但还未能将两方面有机地结合起来。现将我十几年来的一点心得略作介绍,有的观点已在那些书中有所表述,其中谬误之处,希望得到批评指正。

袁行霈 越雪抗倭十五言联 纸本 2006年 中央文史研究馆藏释文:越雪山过草地震惊日月,历千般艰苦;抗倭寇救神州重整乾坤,铸万世丰功。纪念长征胜利七十周年。丙戌岁秋,袁行霈。钤印:袁行霈印(白) 法自然斋(朱) 美意延年(朱)

注释:

①魏徵《隋书》卷七六,中华书局点校本,1973年,1730页。

②袁行霈主编《中华文明史》,北京大学出版社,2006年。

③曾祥波云:“道统文统暨正统学说既然已经成为主流话语,这一学说进入诗歌,其背后隐含的那种‘(中)唐——宋’的政治、文化分期观念就以‘二百年’的形态表现出来……使得北宋前期诗歌能够从唐末五代诗风的自然延续中醒来,自觉的续接上中唐诗歌这一传统。”载曾祥波《从唐音到宋调:以北宋前期诗歌为中心》,昆仑出版社,2006年,43页。

④王艮说:“百姓日用即道。”参见王艮《王心斋先生遗集》卷一“语录”。李贽说:“夫天生一人,自有一人之用……不待取给于孔子而后足也。”参见李贽《焚书》卷一“答耿中丞”。

⑤参见袁行霈《百年徘徊——初唐诗歌的创作趋势》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版)1994年第6期。在笔者和丁放合著的《盛唐诗坛研究》中重申了这一点,并按照这种看法阐述盛唐诗歌,参见袁行霈、丁放《盛唐诗坛研究》,北京大学出版社,2012年

⑥苏秉琦《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984年。