读懂学生 适度发展

——兼评华晓芸、施凤林两位老师《角的初步认识》一课

文 刘 松(特级教师)

“角”是义务教育阶段“图形与几何”部分学习内容的重要基础。现行的人教版小学数学教材分两段教学,第一阶段是二年级上册初步认识角;第二阶段是四年级上册角的再认识。关于角的定义,一般有静态和动态两种。静态定义是具有公共端点的两条射线组成的图形叫做角,角的这个公共端点叫做角的顶点, 这两条射线叫做角的两条边。这个定义初中教材上明确出现。动态定义是一条射线绕着它的端点从一个位置旋转到另一个位置所形成的图形叫做角。这种定义高中教材上明确出现。小学阶段对角没有出现明确的定义,但却有三种描述,一是将角描述为“由一个顶点和两条直直的边组成的图形”;二是将角描述为“从一点引出的两条射线所形成的图形”;三是动态描述,即“用始边围绕点旋转到终边所形成的图形”。人教版二年级上册“角的初步认识”的例2 对应的是第一种描述;四年级“角的度量”单元中角的再认识对应的是第二种描述;第三种动态的描述,虽说没有明确出现,可是在五年级下册“图形的运动(三)——旋转”中可以看到动态定义的影子。

《角的初步认识》作为人教版二年级上册第三单元的第一课时,是一节比较典型的课例(其他版本亦然),笔者从工作至今,听过和看过此节课的设计及实录等数以百计。其中不乏许多名师及一线教师的精彩教学,令笔者赞叹不已!但笔者始终有三个问题,挥之不去。

一、关于角的指认

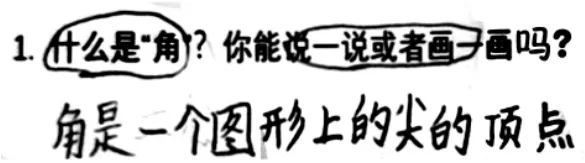

许多教师教学此课时,都有让学生指角的环节。或者是直接指教材提供的校园情境图中藏着的角,或者是从现场提供的实物中指出角。比如,有的教师让学生课前准备剪刀和一些星形的纸片,并提示学生将他们自己的数学书、练习本和备用的三角尺等拿出来,凭借自己对角的认识,从这些物品中,指出哪里有角。经过小组讨论后,各小组都派出了发言的代表,绝大多数的小组都指出了尖尖的地方就是角,也就是角的顶点就是角,几乎没有学生指出角的两条边,更有甚者认为剪刀的把柄处,具有弧度的地方也是角。显然,这种指角的方式是不正确的。据此,许多教师分析认为,学生将生活中的角和数学中的角的概念混淆了,在学生的心中,尖尖的就是角,他们根本没有关注到“角具有两条边”这一特征,当然也就指不出来了。

事实果真如此吗?学生果真是对“角具有两条边”这一特征一点也没关注到吗?如果是真的,那下面的教学环节又将作何解释?

当教师让学生指出自己心目中的角,许多学生指的都是顶点时,充满智慧的教师们大都会即刻在黑板上画出一个点,再问学生:“这是角吗?”学生都会说:“不是,这是一个点。”教师追问:“刚才的角和现在的点有什么不同之处呢?”看到学生似懂非懂的样子,教师及时以刚才的点为起点,画出两条短的射线,再问:“这是角吗?”学生说:“是的。”

上述教学环节,想必大家并不陌生。但当我们仔细品味的时候,不禁要问:1.学生能清晰地判断一个点不是角,难道他们对数学意义上的角还需要别的构成要素一点都没感觉吗?2.当教师让学生指角时,学生指的是顶点,这里除了认为学生把生活中的角和数学中的角的概念混为一谈外,难道教师一点责任也没有吗?是否有一种可能,是教师的问题指向不明所致?因为教师让学生指出自己认为的角,并没有明确要求是指出数学意义上的角,那么,学生指出了生活意义上的角,岂不也在情理之中?正如图1,有些教师做了学情前测,学生的回答当然是错的,可是,就教师的问题而言,是否本身就存在瑕疵或歧义呢?3.当教师及时从起点引出两条射线,再问“这是角吗?”学生都说是的。此刻,学生判断的依据是什么?换句话说,是否学生的头脑中已经有了关于数学意义上角的正确表象?如果没有,学生凭什么作出判断?若事实果真如此,那么,是否就可以得到如下结论:关于角的概念(抑或说构成要素),并不是教师教会的,而是学生自己先知的,教师不过唤醒而已。

图1

三个问题问完,笔者不禁打了个寒颤!我们口口声声说课前要了解学生、读懂学生,我们真的读懂了吗?著名教育家奥苏伯尔曾言:“如果把所有的教学原理归结为一句话,那就是要了解学生的起点。”了解学生的起点才能将课堂教学内容和学生的认知水平做到完美衔接,也才能一步一步逐渐地引导学生,帮助学生答疑解惑、解决后续学习中的困难。如果不能真正读懂学生,谈何准确把握学生学习的起点。

行文至此,也许会有教师提出质疑:老师还没教,学生怎么可能会有正确的表象?相信持这种观点的教师是少数的。且不说学生可以自己通过先看书获得直观感受,在当今“泛在学习”的背景下,学生获取信息可以在任何地方、任何时刻。学生课堂上听教师讲,不再是学习的唯一方式。

综上,关于“指角”(或找角)的教学,出场的时机与指令的清晰就显得尤为重要。上述华晓芸和施凤林两位教师的教学虽谈不上有多么精彩和多少创新之处,但在此问题的处理上依然可圈可点。华老师是在教学的第二个环节安排了让学生指出课本情境图当中的角,但在第一个引入环节的最后,已经给出了数学意义上角的清晰样态,更难能可贵的是,在让学生指角之前,明确提出了要指出的是形如数学意义上的角。如此,极大地降低了学生因问题指向不清而出现的错误。更重要的是,这个指角的过程,且不说学生是在用数学的眼光观察世界,但至少两个好处,一是促进了能力强的学生经历从现实物体中剥离出角的抽象过程;二是保证了部分能力偏弱的学生感知角的构成要素的体验。施老师的教学则具有整合的视野,干脆省掉了许多教师教学开始部分的指角环节,而是把“识角”和“指角”糅在了一起,都放在第一个游戏环节中,当学生摸出三角尺的时候,顺势就指出了三角尺上的三个角,都有一个尖尖的顶点和两条直直的边,并用符号∠1、∠2、∠3 来标记。真正的“指角”大戏,放在了课的最后,让学生找出生活中存在的角,从时钟到红领巾……最后到魔方。施老师同样明确提出了要求,是要找出数学意义上的角。其实,经过了一节课的学习,学生对数学意义上的角已经足够清晰,即便教师不说明,此时学生也不大可能再去指尖尖的顶点。当然,教师的明确要求也不为过,毕竟要以防万一。最后让学生找出魔方上共有多少个角的设计尤其值得点赞。且不说因为魔方是学生熟悉的立体图形(一年级上册学习过),教师做到了基于学生的已有经验。更重要的是,当学生明确指出魔方表面一共有24 个角的时候,就很好地突破了生活中的角对数学意义上角的负迁移。因为,魔方上只有8 个尖尖的拐角(生活视角),但却有24 个角(数学视角)。

二、关于角的大小

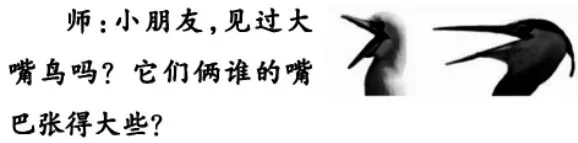

本节课教师公认的难点是,如何在学生没学习过射线的前提下,让学生能尽可能地明白角的大小是由两边的叉开度决定的,与看到或画出来的边的长短无关。这里面有两个问题值得讨论。一是究竟什么是角的大小?学生是否有正确的前概念?事实上,学生是有的,从图2 堪称经典的教学片断中可以得到佐证。当教师出示图片、提出问题后,别说是二年级的学生,就是幼儿园大班的小朋友,也可以肯定地说图中左边那只鸟嘴巴张开得更大一些。当然,此刻可能许多学生的思维是停留在表面,只是直观地看到了哪只鸟的嘴巴张得更大,并不一定清楚,开口越大就意味着鸟嘴构成的相应角的角度越大,也就是角越大。反过来说,角的大小指的就是角的两边开口的大小。此时,教师要做的就是顺势为之,给学生说明“大家看到的角,开口有大有小,角的大小指的就是角两边的叉开程度”(自然也就与看到的边的长短或粗细等没有关系)。个人认为,此案例不仅适用本课的引入环节,更适合用在让学生体悟角的大小与什么有关、与什么无关的难点突破上。

图2

可是,因为视觉上的误导,即便教师清晰地完成了上述教学内容,学生也明白了角的大小指的是两边的叉开度,与其他的信息无关,但当我们把图3 中两个角同时呈现在学生面前时,还是会有学生认为左边的角小、右边的角大,因为看起来确实是“大一些”。此时,富有经验的教师都有良好的解决办法,那就是把两个角重叠,学生大多会明白,角的大小指的是两边的叉开度,从顶点处起,一开始就决定了不再与边的长短有关。至此,笔者自己似乎也不够严谨了。这就是笔者想讨论的第二个问题,关于角的大小,结论性的语言我们究竟该如何说?是和许多教师一样,说成“角的大小与两边的叉开度有关,与两边的长短无关”,还是应该有更准确的表达?

图3

关于这个问题,笔者曾在本刊2020年第11 期《坚持混而不错 寻求最佳平衡》中有所提及。上述结论,相信许多教师都说过,笔者自己之前也这样说,也曾听许多名师这样说过。这句话似乎没什么问题,但仔细一想,就会意识到这句话内在的逻辑矛盾。在中小学阶段,角的两种定义,无论是静态的(具有公共端点的两条射线所组成的图形叫做角)还是动态的(一条射线绕着它的端点从一个位置旋转到另一个位置所组成的图形叫做角),角的两条边都是射线,而射线都是无限长的,怎么会有长短之说?一旦有了长和短,就等于默认了角的两条边是线段,可角的两条边明明是射线,岂不自相矛盾?

苏步青、张奠宙等老一辈数学教育家早就有“中小学教材可以混而不错”的观点,这当然是对的,甚至是必需的。但我们要问的是:在坚持混而不错的大前提下,教师可否找到最佳平衡,尽量做到既不失数学的本真,又让小学生感觉通俗易懂呢?

显然,华晓芸和施凤林两位教师注意到了这个问题。施老师在学生用活动角体验、比较角的大小后,明确板书:角的大小与两边的叉开度有关,与两边画出来的长短无关。华老师则在活动角体验大小后,又特意安排了一个环节,让学生观察两个大小一样,但画出来的边长短不一样的角后,明确告诉学生:角的大小是由两条边叉开的大小决定的,与看到的边的长短无关。

当然,也许会有教师说,像原来那样说,现阶段没有问题,也不会影响学生后续的学习。对此,我们完全认同!相信许多教师与笔者一样,小学时就是这样学的。但笔者此刻想表达的是,如此稍许改进说法后,既不会增加学生的认知和理解负担,且与后续学习保持了内在逻辑的一致,又何乐而不为呢?

三、关于角的定义

无疑,角的初步认识是不要求学生掌握和理解角的定义的,即便是静态的定义。但不要求,是否就意味着可以不渗透呢?答案想必是否定的。从人教版二年级上册第39 页例2 画角的方法就可以看出:从一个点起,用尺子向不同的方向画两条笔直的线,就画成一个角。这与四年级上册,同样是第39 页上的表述:从一点引出两条射线所组成的图形叫做角,几乎是一个意思,只是二年级的学生没有学习过射线,无法挑明而已。笔者在此想讨论的倒不是静态定义,而是动态定义的渗透问题。角的动态定义,到了高中才明确,因为优角、劣角、正角、负角等相应概念的出现,有了动态定义的视角,学生理解起来会非常容易。既然动态定义对后续学习非常有用,教师可否在不增加学生任何认知和理解负担的前提下,把动态定义的基因先种下去呢?其实,许多教师都无意识地做到了有机渗透,就是在活动角的环节。但笔者以为,教师若能把有意的行为,通过看似无意识的活动表现出来,则是更高超的教学艺术。这一点上,笔者比较欣赏华老师在活动角阶段的最后一个设计:请把活动角的两边重合在一起,跟着老师的节奏,慢慢把两边叉开,把角变得越来越大,然后再变得越来越小。现场听课时,笔者注意到了一个细节,教师手中的活动角是从0 度角开始,逆时针旋转到平角,而后大于平角,旋转一圈,再从0 度角开始,顺时针又旋转一圈。如此,0 度角、锐角、直角、钝角、平角、周角、劣角、优角、正角、负角十个概念全涵盖在里面了。当然,这些概念是无需告诉学生的。课后询问教师,是有意为之吗?诚实的华老师笑答:“没想这么多呢!”虽然并非有意为之,但此环节的处理依然值得点赞,因为笔者观察到此时的学生,不仅对开口大小决定着角的大小有了更深刻的感悟,还兴高采烈地参与在其中!

以上三点,仅是自己关于本节课一些不成熟的思考,不知道是否正确,敬请各位方家批评指正!两位教师的教学,有自己的坚守,也有一些突破,同样希望大家能提出宝贵意见,在此一并谢过!

最后笔者想说,努力做到真正读懂每一位学生,而后尽力让每一位学生都能获得适度的发展,应该是我们教师育人永恒不变的追求!