新能源汽车动力电池系统电性能试验研究

崔朝阳,杨 洋,张 蕾,张 轶,李 静

(陕西汽车集团有限责任公司技术中心,陕西 西安 710021)

引言

在全球能源危机与环境污染日益严重的二十一世纪,新能源汽车以其独有的优势而备受青睐。世界各大汽车厂商纷纷布局以加快推进其技术研究与产业化。动力电池系统作为新能源汽车核心三电部件之一,其电性能将直接影响整车的动力性与续驶里程指标。因此,试验验证动力电池系统的电性能在新能源汽车的设计开发过程中显得尤为重要。

本文以某公司纯电动厢式轻卡用动力电池系统为研究对象,以国家标准31467.2为依据,分别从容量和能量、功率和内阻以及能量效率等5个维度试验研究其电性能并最终给出试验结论,以评估该动力电池系统的电性能。

1 动力电池系统电性能试验方法

1.1 试验对象

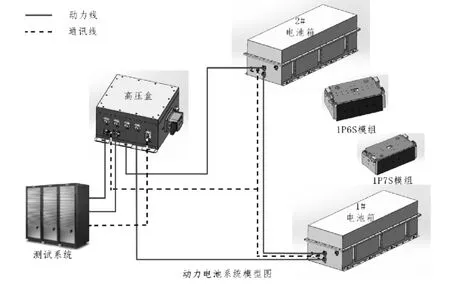

动力电池系统作为新能源汽车的储能系统,是车辆重要的能量来源。测试用动力电池系统结构模型如下图1所示,其技术参数如下表1所示。该动力电池系统包括两个蓄电池包(每个蓄电池包由1P6S和1P7S两种规格的蓄电池模块串联而成)、一个高压盒(内含电池管理系统(BMS)、高压和绝缘检测模块以及保险丝和继电器等部件)和若干动力线束、通讯线束等,通过CAN网络与整车进行通讯。

图1 动力电池系统结构模型图

1.2 试验原理

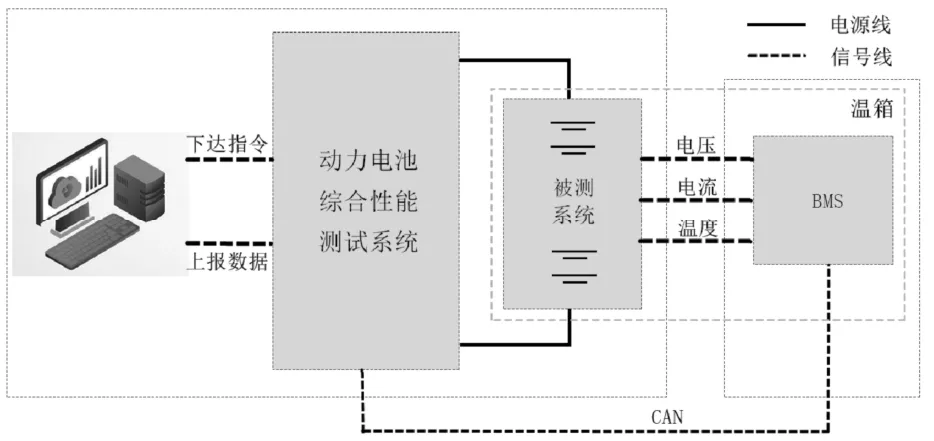

动力电池系统电性能试验原理如下图2所示。BMS通过CAN总线与动力电池综合性能测试系统建立通讯,并将动力电池系统的电压、电流和温度等信息上报。上位机PC对测试系统的输出电压、电流及 BMS上报信息进行同步储存,并将动力电池系统的单体电压和温度等信息作为工况截止条件,实现准确判定并自动进行工步跳转。将动力电池系统布置在步入式高低温交变湿热试验箱中,可测试其在不同环境温度下的电性能。

图2 动力电池系统电性能测试原理

1.3 试验项目

目前有关动力电池系统电性能测试的主要依据是 GB/T 31467.1-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第 1部分:高功率应用测试规程》和GB/T 31467.2-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分高能量:应用测试规程》这两个国家标准。因目前新能源商用车用动力电池系统主要以高能量应用为主,测试用动力电池系统也属于高能量应用,故本文提出的动力电池系统电性能测试方法主要遵循标准31467.2,对动力电池系统的电性能进行验证。

在动力电池系统电性能试验中,最基本也是最主要的指标是放电容量和能量,包括在不同环境温度、不同充放电倍率以及不同存贮时间等条件下测得的容量和能量,直接决定着新能源汽车的续驶里程[1]。为使车辆具有良好的动力性以满足爬坡和加速超车等工况的功率需求,动力电池系统应具有较高的放电功率。而影响其高功率输出的一个重要因素就是内阻,同时内阻也是影响能量效率的一个重要因素,对动力电池系统一般采用HPPC(Hybrid Pulse Power Characteriza-tion)测试计算得出。在SOC工作范围内拥有较高的能量效率不仅使得来自电网的电能能够最大限度地用于车辆驱动从而提高整车的经济性还有利于减小因电芯发热对系统造成的影响而便于其热管理系统的设计与布置。

1.4 试验用仪器及设备

表2 试验用仪器和设备

2 动力电池系统电性能试验

2.1 初始检测

动力电池系统到达测试现场后,首先需要分别对各电池包、配套高压盒以及连接完成后的整套动力电池系统进行外观检查和绝缘电阻测试。

外观检查主要包括电池包、高压盒上必须贴有铭牌、高压危险警告标识,正、负极柱端必须贴有明显正负极标识。外壳无锈蚀、霉斑、镀层脱落、毛刺、开裂和塑料起泡等现象。各结构与控制件应安装正确、完整,连接可靠,无松动和机械损伤。

在绝缘电阻测试中施加的测试电压不得小于动力电池系统的最大工作电压。如果系统中传导相连的电路中有多个电压等级,并且某些组件不能承受整个电路的最大工作电压,则这些组件的绝缘电阻可以用它们的最大工作电压经断开后单独测量。通常测试位置为:正极与壳体,负极与壳体、高压盒输出端子与壳体。标准要求绝缘电阻值不小于100 Ω/V,测试用动力电池系统要求绝缘电阻值不小于500 Ω/V。如果绝缘电阻测试未通过,则决不允许开展后续测试工作。

2.2 试验内容

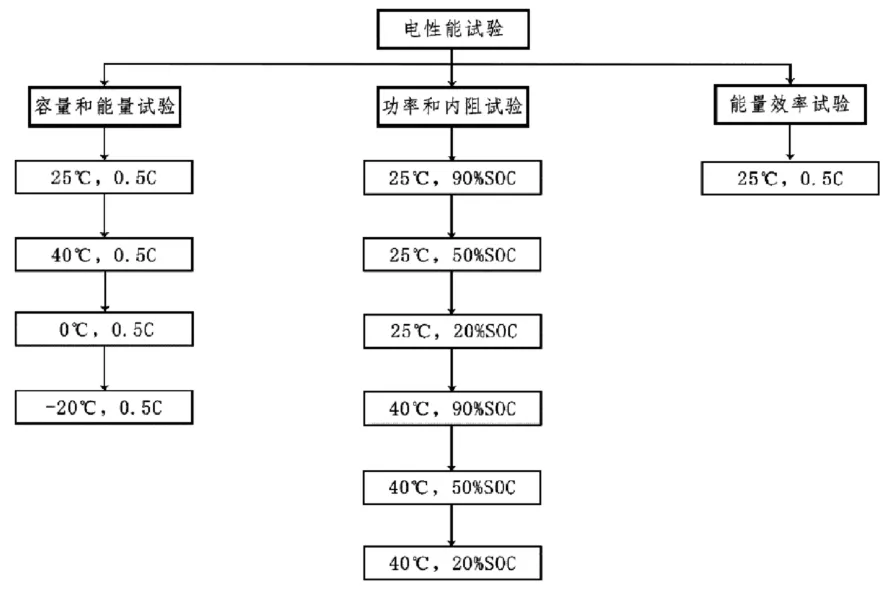

为进一步充分地试验验证动力电池系统的电性能,同时优化试验流程、节约试验资源,需要合理地安排试验项目及试验顺序[2]。具体试验流程如下图3所示:

图3 动力电池系统电性能试验流程

准确记录试验过程中产生的动力电池系统的电压、电流、SOC和温度等数据。

3 动力电池系统电性能试验结果

3.1 容量和能量

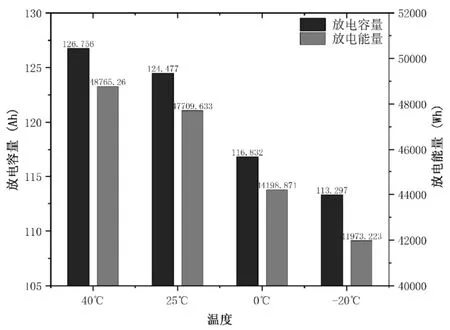

在动力电池系统正常工作的温度范围内,同一放电倍率下,其放电容量和放电能量与环境温度呈现出正相关的趋势。如下图4所示,在高温(40 ℃)环境中,其放电能力略好于室温(25 ℃),但是在低温(0 ℃、—20 ℃)环境中,其放电能力急剧变差。动力电池系统的这种随环境温度降低而放电性能变差的特性较好地解释了新能源汽车在冬季或寒区多发的续驶里程不足的现象。

图4 0.5C放电,不同环境温度下的放电容量和放电能量对比

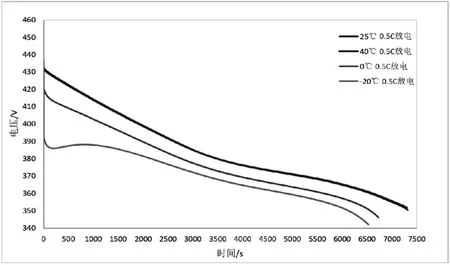

从图5中可以看出,动力电池系统的放电平台随着环境温度的下降而降低。当环境温度为—20 ℃时,在放电初期其放电电压急剧下降,出现一个“波谷”[3]。这是因为在低温状态下,电芯电解液的黏度增大,部分电解液甚至处于凝固或半凝固状态,导致其离子电导率明显降低,只有室温状态下的几分之一。电芯的欧姆阻抗因此增大,直接大幅拉低动力电池系统在放电起始点的放电电压。同时低温状态下,反应物质活性降低,导致电化学反应变慢,电化学极化变大,加剧了放电电压下降。而随着放电过程的持续,放电电压缓慢回升,这是由于在放电过程中产生的热量使得电池温度升高,反应物质活性亦提高,同时电解液的电导率也得到一定程度的恢复。之后的放电趋势与室温下的放电趋势相近,但是放电平台依然明显低于室温。

图5 0.5 C放电,放电电压平台随环境温度变化

3.2 功率和内阻

在动力电池系统正常工作的SOC范围内,相同脉冲充放电电流下的最大放电功率及最大充电功率均随着 SOC的降低而降低。SOC(State of Charge),即荷电状态,表示的是动力电池系统的剩余容量,其在数值上等于系统剩余容量与额定容量的比值,SOC越低意味着系统剩余容量越少。如下图6、图7所示,在相同环境温度下,动力电池系统的开路电压与SOC呈正相关的趋势。这是由于SOC不断降低,即动力电池系统可用容量越来越少,正负极电势差亦随之减小,表现为系统开路电压不断降低,进而引起充放电功率的下降。

图6 25 ℃动力电池系统电功率与SOC关系曲线图

图7 40 ℃动力电池系统电功率与SOC关系曲线图

在动力电池系统正常工作的温度范围内,同一个 SOC下,其在高温(40 ℃)下的内阻值,不论是放电内阻还是充电内阻,均低于室温(25 ℃),如下图8和图9所示。

图8 放电内阻与SOC、环境温度关系曲线图

图9 充电内阻与SOC、环境温度关系曲线图

这是因为电池的内阻主要包括欧姆极化内阻,电化学极化内阻和浓差极化内阻三部分。其中,欧姆极化内阻是由电极材料、电解液和隔膜的电阻及各部分之间的接触电阻组成[4]。随着环境温度升高,欧姆极化内阻呈降低趋势。电化学极化内阻指由于正、负极上电化学反应速度小于电子运动速度而造成的极化内阻。浓差极化内阻指由于参与反应的锂离子在固相中的扩散速度小于电化学反应速度而造成的极化。随着环境温度升高,电化学反应加快,反应物质传导亦加快,电化学及浓差极化内阻也随之降低。故整体表现为动力电池系统在高温下的内阻值低于室温。

3.3 能量效率

经测试,该动力电池系统在室温0.5 C倍率下的充放电能量效率为95.40%,略低于标称值97%。

4 结语

本文针对新能源汽车动力电池系统的电性能,依据国家标准中关于新能源汽车动力电池系统电性能的试验方法,即分别从容量和能量、功率和内阻以及能量效率等五个维度验证其电性能,并以某商用车用动力电池系统为试验对象设计试验方案,开展试验研究,最后得出试验数据以评估该动力电池系统的电性能。试验结果如下:

(1)在动力电池系统正常工作的温度范围内,同一放电倍率下,其放电容量和放电能量与环境温度呈现出正相关的趋势。

(2)在动力电池系统正常工作的SOC范围内,相同脉冲充放电电流下的最大电功率随着SOC的降低而降低。

(3)在动力电池系统正常工作的温度范围内,同一个SOC下,其在高温(40 ℃)下的内阻值低于室温(25 ℃)下的内阻值。

动力电池系统作为新能源汽车的能量储存和能量输出装置,其电性能直接影响着新能源汽车的动力性和续驶里程指标,因此在整车开发过程中应该高度重视动力电池系统电性能的试验验证工作。