以石灰岩作为天然地基的筏板基础在超高层建筑中的应用

苗 亮,许 磊

(湖北省城建设计院股份有限公司,武汉 430051)

0 引言

武汉市位于中国中部地区,作为长江经济带核心城市和国家中心城市,近些年发展迅猛、日新月异。在高速的城市化进程中,随之带来的问题越来越棘手,其中由广泛分布的可溶性碳酸盐岩导致的岩溶问题尤为突出,成了一个不可回避、必须解决的难题。罗小杰[1-2]对武汉地区的岩溶发育情况、分布规律、成因机制等做了系列研究,对可溶性碳酸盐层的种类、地质年代、空间分布规律、岩溶类型及充填物有了较为全面、系统的了解。在类似的拟建场地上,桩基础是基础形式的首选,尤其是钻(冲)孔灌注桩基础[3-6],其属于非挤土桩,具有施工噪音小、对周边环境影响小、单桩承载力高、可穿透溶洞进入完整基岩的优点,在武汉地区有较为广泛的应用。

但是武汉地区的可溶性碳酸盐岩分布范围非常广泛且埋藏深浅不一,当某拟建建筑物采用多层地下室时,很可能地下室底板直接位于可溶性碳酸盐岩之上。在这种情况下,基础形式如果仍采用钻孔灌注桩就显得不太合理。

本文通过一个具体案例,对武汉地区超高层建筑(大于200m)采用石灰岩作为天然地基的可行性进行研究与论证。

1 项目介绍

1.1 工程概况

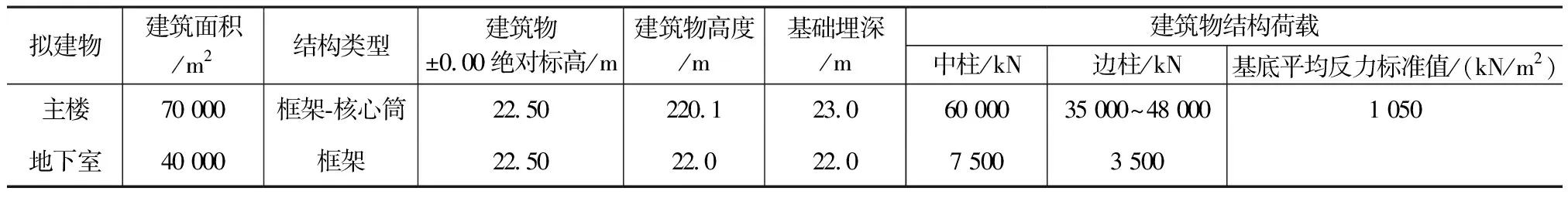

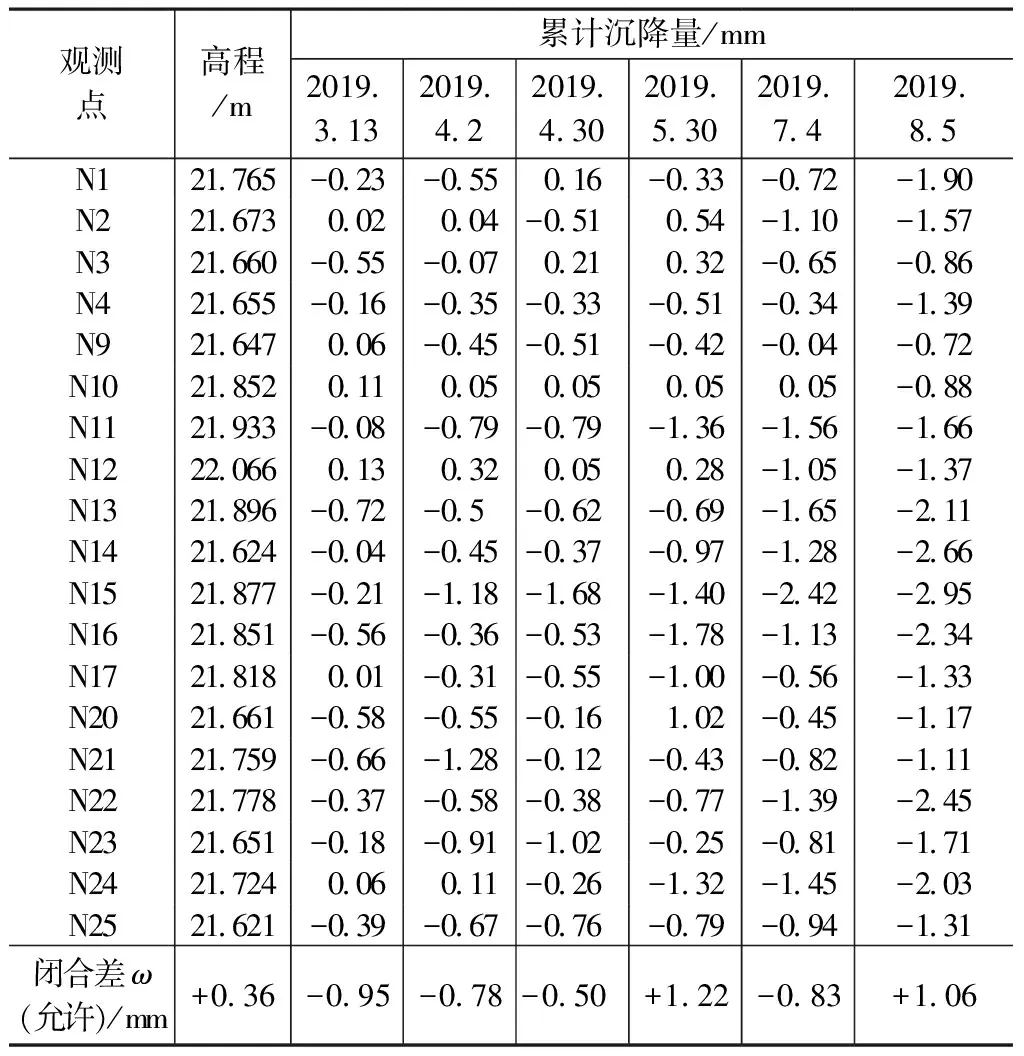

洪山村城中村改造开发用地K2地块(诚功大厦)项目主楼为45层超高层建筑,地下室为4层,建筑物总面积约132 000m2,地下室建筑面积约40 000m2。工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为一级,设计使用年限为50年。场地土类型为中软土,场地类别属Ⅱ类。建筑物特征见表1。

建筑物特征 表1

1.2 场地岩土工程条件

1.2.1 地理位置及地形地貌

拟建场地位于武汉市洪山区雄楚大道与书城路交汇处西南角,北临雄楚大道,东接书城路,见图1。场地地势较平坦,勘探点地面高程在21.67~22.52m之间,地貌单元属长江Ⅲ级阶地。

图1 建筑物总平面图

1.2.2 场区地质构造

武汉市位于淮阳山字形构造南弧西翼,区内大地构造跨及扬子准地台和秦岭褶皱系两个一级构造单元,以襄樊-广济深大断层为界,中南部属扬子准地台的四级构造单元武汉台褶束,北部为秦岭褶皱系的四级构造单元新洲凹陷南沿,主要受控于燕山期构造运动,表现为一系列走向近东西至北西西的线形褶皱,以及北西、北西西、北东和近东西的正断层、逆断层及逆掩断层。

本项目场区位于王家店倒转背斜之北翼、青菱压扭性断裂与五通口-汤逊湖压扭性断裂之间。本区现代构造运动呈现缓慢下降性质,新构造运动升降幅度不大,是一个相对稳定地带。

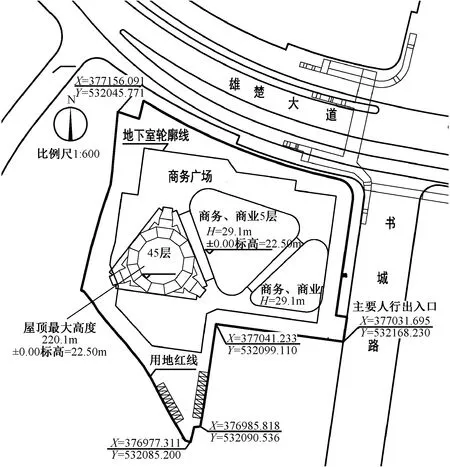

1.2.3 岩土层分布情况

根据岩土工程详细勘察报告,建筑场地内地层情况如下:第①-1层杂填土(Qml),第①-2层素填土(Qml+l),第②层粉质黏土(Q4al+pl),第③层粉质黏土(Q2al+pl),第④层含角砾粉质黏土(Q2al+pl),第⑤-1层红黏土(Qel),第⑤-2层红黏土(Qel),第⑥层石灰岩(T1d),第⑥a层破碎石灰岩(T1d),第⑥b层溶洞。典型石灰岩岩芯、溶洞充填物及工程地质剖面图见图2、图3和图4。

图2 石灰岩岩芯照片

图3 溶洞充填物照片

图4 典型的工程地质剖面图

1.2.4 岩土层承载力特征值

根据《洪山村城中村改造开发用地K2地块(诚功大厦)岩土工程勘察报告》可知,按照现行国家规范及地方规程、标准等,采用标准贯入试验、静力触探试验、室内土工试验、岩石饱和单轴抗压试验、点荷载试验等资料并结合《建筑地基基础技术规范》(DB42/242—2014)[7]确定场地各岩土层的力学强度指标,提出各岩土层工程设计参数建议值详见表2。

1.3 岩溶发育情况

第⑥层石灰岩在该场地均有分布。根据勘察报告,钻孔见洞率高达80%,第⑥层石灰岩在本场地属岩溶强发育,发现有大小不等的多个溶洞、串珠状连续小溶洞及溶孔、溶槽等溶蚀现象,最大单个溶洞高可达3.0m,串珠状连续小溶洞累计高可达6.4m,溶洞由可塑~硬塑黏性土充填或半充填,局部为软塑黏性土,勘察期间勘探孔均不返水,偶见掉钻。

各岩土层承载力特征值及压缩模量 表2

第⑥a层破碎石灰岩为第⑥层石灰岩的夹层,在该场地主楼及其周边以及场地西北角有分布。节理裂隙较发育,钻孔均无返水。该层钻进过程中速度时快时慢,岩芯破碎,有溶孔、溶槽等溶蚀现象,无掉钻及柱状黏性土采取,综合判断为裂隙十分发育,未见较大溶洞,但应存在串珠状连续小溶洞。其岩溶发育情况需通过施工勘察进一步查明。

从勘察深度及范围来看,本场地第⑥层石灰岩属于岩溶强发育,第⑥a层破碎石灰岩属于第⑥层石灰岩的夹层,可综合判定拟建场地整体属于岩溶强发育地段。

1.4 水文地质条件

本项目场地地下水类型主要为上层滞水及岩溶裂隙水。上层滞水赋存于上部杂填土中,地下水位主要受气候因素影响,大气降水、地表排水为其主要补给来源,勘察期间测得场地上层滞水静止水位为地面下0.3~2.2m。岩溶裂隙水赋存于下部石灰岩的溶洞及岩石裂隙内,具有承压性,勘察期间K50号孔测得其承压水位为地面下5.83m(高程16.39m)。

2 基础形式

2.1 基础设计方案

拟建物设有4层地下室,基底绝对标高-0.30~0.70m,地下室基础底大部分直接位于第⑥层石灰岩之上,局部位于第⑤-1层红黏土、第⑤-2层红黏土及溶洞充填物之上。主楼核心筒下地基反力约1 800kN/m3,主楼整体地基平均反力约1 050kN/m3。

从石灰岩强度考虑,拟建筑物存在采用天然地基的可能。但拟建主楼为超高层建筑,荷载大且场地属于岩溶强发育地段,岩溶洞隙众多,根据《建筑地基基础技术规范》(DB42/242—2014)[7]第9.3.2条,地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑主体宜避开岩溶强发育地段。

设计单位提出了两套地基基础设计方案。

方案一,采用天然筏板基础以第⑥层石灰岩为基础持力层,需采用素混凝土对局部第⑤-1层红黏土、第⑤-2层红黏土及基底下揭露的溶洞充填物进行换填处理,并采用有效可靠的加固措施(如注浆加固)对第⑥层石灰岩中的溶洞、裂隙进行加固处理,以保证基础的稳定性。

方案二,如经进一步勘察,溶洞、裂隙、孔隙在石灰岩中所占比例较大,采用筏板基础,不能满足基础稳定性的要求,或没有效果良好可靠的溶洞、裂隙加固处理措施,建议主楼可采用桩筏基础,桩基采用钻(冲)孔灌注桩,以第⑥层石灰岩为桩基持力层。鉴于主楼为超高层建筑,建议桩基应穿过第⑥a层破碎石灰岩,桩端进入下部较好的第⑥层石灰岩,保证桩端以下持力层厚度满足规范要求。

鉴于场地的实际情况,采用天然地基方案筏板基础应经过专项论证,专项论证通过后方可实施。

2.2 专项论证

由于场地地质条件复杂,建筑物荷载大,建设单位邀请有关专家对该项目地基基础方案进行专项论证。

2.2.1 专项论证意见一

主楼基底绝对标高-0.30~0.70m,除部分地段外均已进入第⑥层石灰岩,该层岩石承载力高;根据岩土工程勘察报告,场地岩溶属强发育,但溶洞均由可塑~硬塑黏性土充填或半充填,整个场地第⑥层石灰岩岩面相对较平缓;虽然第⑥a层破碎石灰岩裂隙较发育,但骨架强度依然较高,亦能满足上部荷载的要求。结合武汉市岩溶发育的区域特征、场地的实际地质条件和建筑物的具体情况,主楼采用天然地基筏板基础,以第⑥层石灰岩作为基础持力层的方案是可行的。

2.2.2 专项论证意见二

主楼采用筏板基础,对主楼的基础设计及施工应采取以下措施:

(1)对主楼进行补充勘察,在主楼基础范围内按3.0m×3.0m方格网间距布置勘探孔,以进一步查明基础底面以下10.0m深度范围内岩溶发育、溶洞分布情况,如遇异常情况应加密钻孔。同时以补充勘探孔兼做注浆孔,对基础底面以下一定深度范围内石灰岩中岩溶洞隙进行注浆(水泥浆)处理。

(2)对局部基础底面未入岩地段应超挖至石灰岩,采用C15素混凝土回填;对基础底面以下已经揭露的溶洞应清除填充物,采用C15素混凝土灌填。

(3)在满足措施(1)和(2)的情况下,筏板基础的刚度和配筋可适当加强。

3 注浆加固方案

由专家意见可知,应对岩溶发育区采取注浆加固措施。本次注浆的主要目的是对主楼场地岩溶及裂隙进行充填,从而阻断岩溶发育的通道,保证建筑物在其设计寿命周期内岩溶的发育不会危害到建筑主体安全[8-10]。同时,注浆也对土体和岩体起到挤密加固的作用,提高了承载力。

3.1 注浆孔布置

根据专家论证意见和设计要求,岩溶注浆孔在主楼基础范围内按3.0m×3.0m方格网布置,并超出基础范围一排孔,注浆孔进入石灰岩10.0m。为保证注浆施工顺利进行和注浆质量,应减少钻孔施工与注浆施工的相互干扰,拟分三批进行钻孔、注浆施工,整个场地注浆量为2 000t。

3.2 先导孔钻进(探采结合)

注浆孔采用钻探方法,钻探设备采用XY-100型或XY-150型钻机,采用套管支护钻进,用φ110套管下至稳定地层顶面,并用φ11岩芯钻具钻至岩面下0.3m以上,岩层采用岩芯钻具φ91钻进。

3.3 钻孔编录

每台钻机由地质专业技术人员对岩土进行分层,所有钻孔上部第四系土层不作要求,但须对深度进行准确核对;将重点放在下部石灰岩中,下部石灰岩应保证岩芯采取率和控制回次进尺,应详细记录基岩面埋深、裂隙发育情况、岩石质量指标RQD值、岩溶发育情况(溶洞顶底板埋深、充填物等),同时应将钻进过程中的漏浆、返水、卡钻、埋钻、掉钻、钻进速度等情况描述清楚。

3.4 注浆孔施工

钻探结束后,必须经监理单位及建设单位验收合格,所有钻孔终孔后应校正孔深并确保注浆管能安放到位。注浆管达到预定深度后,清理干净孔内岩芯或土体,用泥浆护壁钻进工艺并进行孔内清水冲洗。

根据设计要求,从可行性、经济性角度考虑,注浆管采用PPR材质,管径φ40,封水球止于岩面,管长应少于岩面下钻孔深度0.5m,前端0.5m应开眼,呈梅花型布设,并用橡胶环封孔止回。浆管采用热熔焊接,承压力应大于1.5MPa。

岩面封孔应将胶球放置于岩面后,应往孔内倒细砂约20kg,再放置注浆管到砂面进行注浆,注浆量不少于胶球以上5m范围。

现场前期注浆浆液配合比按水灰比1∶1进行试验性压浆,如出现浆量大不能提高压力或出浆量小则压力过高,应调整水灰比。

注浆开始后,要定时观测泵的吸浆量和泵压,记录注浆过程中发生的各种现象,收集原始数据,并根据实际情况及时调整注浆量和浆液浓度。注浆过程中若出现大量跑浆时,应采用间歇式注浆或减小泵量措施,阻止浆液大量流失。

3.5 注浆结束标准

1)注浆孔口压力维持在1.5MPa,吸浆量小于40L/min,维持20~30min;2)冒浆点出现在注浆范围外,即3m以外;3)若出现大量浆液灌入后,不出压力值的情况,则应分时间段压浆,即每次间隔3~5h后再次压浆。

4 注浆质量检测

岩溶注浆加固属于隐蔽工程的一种,对其注浆质量的控制一直是业内的难题之一。为了确保注浆质量达到要求,本项目共采用了3种监测、检测手段对注浆效果进行质量控制。

4.1 施工监测

注浆过程中不同地段、不同地貌的岩土体,会呈现出不同的现象,有些现象会从侧面反映出注浆效果的好坏程度。如施工场地旁有一水塘,水塘常年无水,即使用清水将其注满也会很快渗漏直至干涸。在注浆施工过程中发现,水塘底部大部分被冒出的浆液所封闭,将其注满水后基本不会发生渗漏的现象,这在一定程度上反映出注浆效果良好。

4.2 钻孔抽芯检测

在注浆施工结束28d后,进行钻孔抽芯检测。根据设计要求,检测孔数为注浆孔数的5%~10%,检测孔深度为基岩面至最下部溶洞底板的深度,检测孔重点布置在岩溶较发育、注浆量较大、注浆质量稍差的地段。通过孔内取芯直观了解和判断溶洞内的浆液充填情况,并结合钻探过程中循环液的漏失情况及孔壁的稳定性等评价注浆质量。

从钻孔取芯可以看出,各检测孔均在岩溶裂隙、溶洞中发现水泥充填且基本充满,其中土层中呈现为劈裂充填,芯样中水泥呈条带状居多,岩层中水泥多呈柱状充填,局部地段与溶洞充填物混合,取芯照片见图5。

图5 检测孔芯样照片

本次注浆检测孔的岩芯取芯率90%以上,溶洞、溶孔和洞隙均被浆液和级配料很好的充填,达到了设计单位的设计要求和预期的效果。

4.3 注水试验检测

选取部分具有代表性的注浆孔进行注浆前后的注水试验比对,按注浆孔数的5%计算。通过对比注浆孔注浆前后单位长度吸水量,来检测注浆效果。结果表明,绝大部分注浆孔注浆之后的单位长度吸水量降低了50%以上,小部分注浆孔甚至降低达70%~80%,不存在明显的漏水现象,说明注浆效果显著,达到预期。

在全面研究分析以上资料的基础上,最终确定注浆效果良好、注浆质量合格。

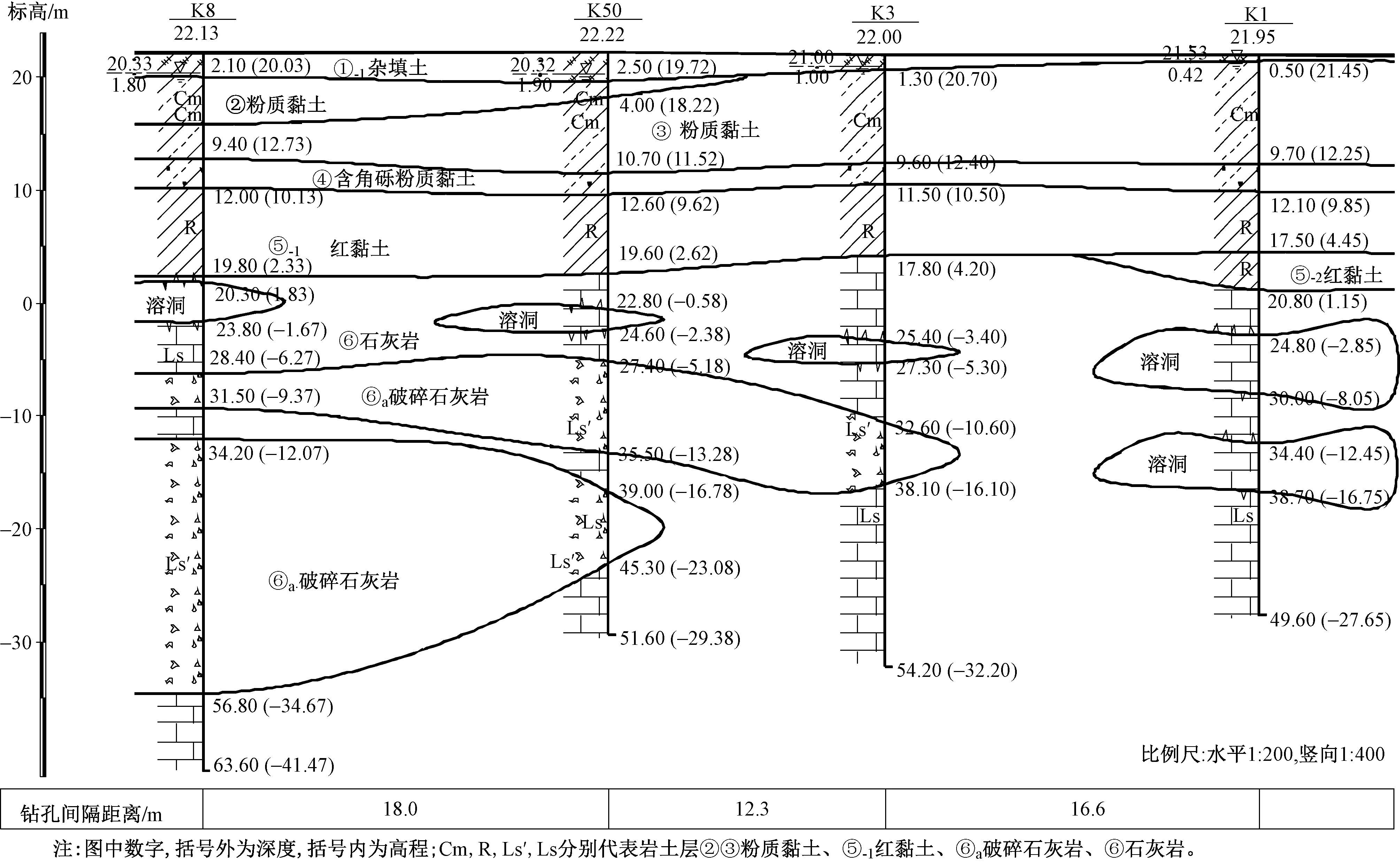

5 沉降观测

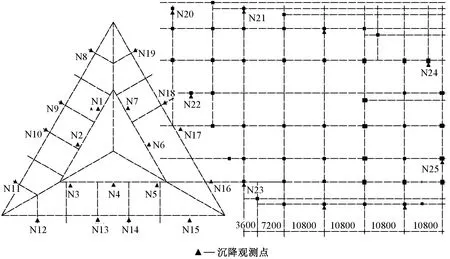

由于武汉地区岩溶强发育地段、大于200m的超高层建筑物首次使用以石灰岩作为天然地基的筏板基础,故该基础形式的沉降观测是重中之重。按照《建筑变形测量规范》(JGJ 8—2016)和设计要求,应从基础施工完开始进行沉降观测,结构每施工两层进行一次观测,直至竣工验收结束且沉降稳定为止。沉降观测点布置图(沉降观测点为三角形图案)、累计沉降量成果、平均沉降速率见图6、表3和表4。

各观测点累计沉降量 表3

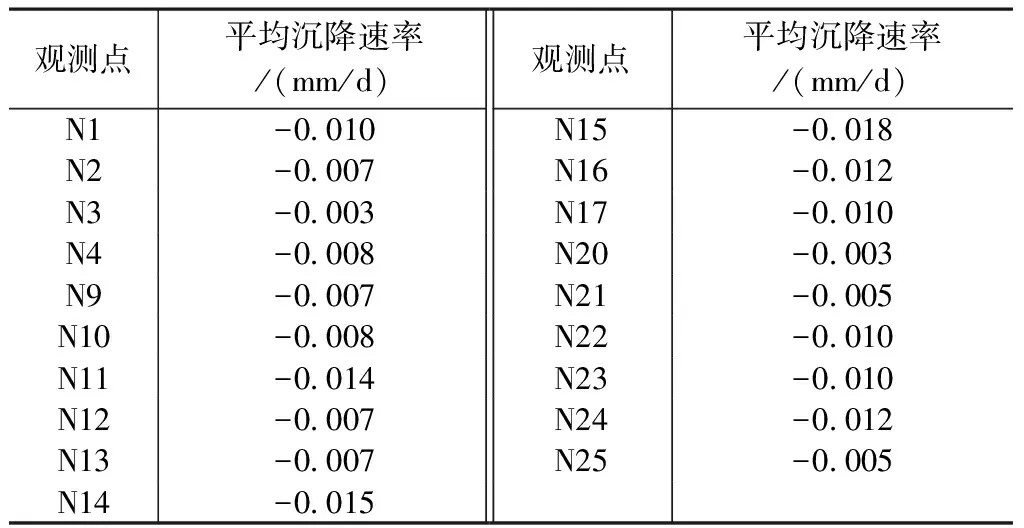

平均沉降速率 表4

图6 沉降观测点位布置图

根据观测结果可知,该建筑各监测点沉降量、沉降速率较小,累计沉降量及沉降速率都在规范允许范围内,最大累计沉降量为N15点-2.95mm,最小累计沉降量N4点-0.72mm,而相邻两点最大沉降差出现在N21,N22点,其差值为1.34mm,沉降差异小,该建筑各部位沉降均匀。

根据观测结果可得:1)该建筑物主楼累计沉降、沉降速率较小,且整体沉降均匀;2)根据监测数据结果显示,该建筑物属正常荷载沉降。

6 结论

(1)本项目针对岩溶注浆效果分别进行了现场施工监测、钻孔取芯检测和注水试验检测,通过对现场施工中观察到的现象、钻孔取芯率和充填效果、注浆前后注浆孔单位长度吸水量进行判断可知,本次岩溶注浆加固效果良好,满足设计要求。

(2)根据沉降观测报告可知,建筑物主体14层顶板浇筑已完成,现阶段累计沉降较小、沉降速率较缓、整体沉降均匀,属正常荷载沉降。随着主楼主体高度和荷载的不断增加,累计沉降量和沉降速率会有一定的变化,期间沉降观测会按照规范和设计要求继续进行,直至主楼竣工验收结束且沉降稳定为止。

(3)截止主体结构施工至14层,该项目采用的基础形式效果良好,现阶段地基沉降均匀。结合武汉市岩溶发育的区域特征,高度大于200m、荷载大的超高层建筑物,在岩溶强发育地段采用以石灰岩作为基础持力层的天然筏板基础方案是可行的。

致谢:特别感谢湖北省建设工程专家委员会专家组组长、教授级高级工程师袁内镇的大力支持,使得本项目在武汉地区首创采用筏板基础以石灰岩作为天然地基成为可能,进而推动项目顺利施工。