渭河上游干流代表水文站径流一致性分析

李 芳,黄维东,王启优,徐 娟,朱 咏

(1.甘肃省水利水电学校,甘肃 兰州730021; 2.甘肃省水文水资源局,甘肃 兰州 730031;3.甘肃农业大学,甘肃 兰州 730070; 4.甘肃省气象局,甘肃 兰州 730020)

渭河是黄河的最大支流,渭河流域是中华民族、中华文化的重要发祥地。受全球气候变化和人类活动影响,近年来渭河流域的径流时空分布发生了很大变化,水资源持续减少,用水矛盾突出,生态环境脆弱,给水资源合理和可持续利用带来了极大的挑战[1-2]。为了客观准确评价现状条件下河流来水情况,为流域水资源管理、生态环境保护及社会经济发展提供更加合理可靠的径流数据,有必要对实测径流资料系列进行一致性分析,包括径流的还原计算和一致性修正[3-4]。

胡安焱等[5]研究发现渭河流域水沙呈减少趋势,主要是人类活动和气候变化影响所致。徐瑞瑞等[6]分析了渭河流域不同区间水沙变化特征及驱动因素,结果表明渭河流域大部分区间径流量和输沙量呈显著减少趋势,退耕还林还草、淤地坝、水库拦蓄等工程的实施是主要原因。蒋憬[7]结合甘肃省第三次水资源调查评价对秦安站的径流进行了还原和一致性修正。以往对区域水资源进行评价时,一般采用实测或还原后的天然径流资料,但受气候变化和人类活动影响,流域前后时段的下垫面条件发生了较大改变,采用长系列多年平均值不仅不能代表现阶段的实际情况,而且会导致分析评价和规划设计成果的较大偏差[8]。本研究利用渭河上游干流代表站最新实测水文资料系列和水资源开发利用数据,对河流历年实测径流进行了还原计算,将过去的年径流资料修正为近期下垫面条件下的径流数据,以保证水文资料具有代表性、可靠性、一致性,希望能为渭河流域抗旱防汛、水资源管理、水生态保护提供科学依据。

1 数据与方法

1.1 研究区域

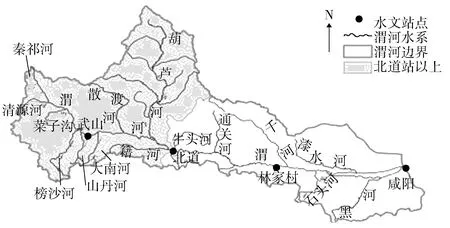

渭河发源于甘肃省渭源县的鸟鼠山,于陕西省渭南市潼关县汇入黄河,全长818 km,流域面积13.43万km2。渭河干流林家村以上为流域上游,其南岸气候湿润、水源丰沛、植被较好,是渭河的主要水源涵养区;北岸气候干旱、降水量少、水土流失严重,是渭河泥沙的主要来源区。渭河上游区域年降水量400~600 mm,年蒸发量1 270~1 660 mm,年平均气温4~10 ℃,年平均风速1.3~2.9 m/s,无霜期138~206 d,共有年径流量大于1.0亿m3的支流5条,即榜沙河、大南河、葫芦河、藉河、牛头河。渭河上游水系分布见图1。

图1 渭河上游水系分布

本次选取渭河上游干流代表站武山站、北道站控制流域作为研究区。武山站1958年设站,距河口693 km,控制流域面积8 080 km2,实测多年平均年径流量5.36亿m3。北道站1946年设站,距河口564 km,控制流域面积24 871 km2,实测多年平均年径流量10.71亿m3。

1.2 数据来源

本研究数据主要来自甘肃省第三次水资源调查评价成果,评价系列统一采用1956—2016年,包括:北道站控制流域内78个雨量站降水量观测资料;武山站和北道站径流实测资料;甘肃省第三次水资源调查评价成果中渭河干流水文站径流还原数据;流域水土保持措施面积和植被覆盖度。其中:历年降水、径流资料为水文部门依据国家标准规范实测整编成果,水利水保措施数据为水利部门统计资料,资料基本可靠,数据精度较高。

1.3 研究方法

研究流域降水形成的天然径流时,一般通过调查水文站控制区域的社会经济用水情况,采用水量平衡法将实测径流还原为天然径流。但受流域下垫面变化的影响,还原后的天然径流与降水的关系会发生一定变化,因此需通过趋势性检验找到径流突变年份,将突变年份以前的径流进行一致性修正,使分析计算的多年平均年径流量更能反映现状下垫面条件的产汇流情况。

(1)水量平衡法。水量还原计算主要采用水量平衡法,以水文站控制流域内总水量平衡为依据,建立水量平衡方程式为

W天然=W实测+W还原

(1)

W还原=W农业+W工业+W生活±W引水±W分洪±W蓄水

(2)

式中:W天然为天然河川径流量,m3;W实测为实测河川径流量,m3;W还原为还原水量,m3;W农业为农业灌溉耗损量,m3;W工业为工业用水耗损量,m3;W生活为城镇生活用水耗损量,m3;W引水为跨流域(或跨区间)引水量,m3,引出为正,引入为负;W分洪为河道分洪后不能回归到原河道的水量,m3,分出为正,分入为负;W蓄水为大中型水库蓄水变量(年末蓄水量与年初蓄水量之差),m3,增加为正,减少为负。

对水文站实测径流量影响较大的还原项目,可根据具体情况增减。对于控制面积内不存在蓄水、引水、提水,以及河道分洪或堤防决口的水文站,实测河川径流量即为天然河川径流量。

(2)趋势性检验。对还原后的天然径流系列分别采用Kendall秩次相关法、Spearman秩次法、线性趋势法进行一致性检测,α均采用0.05,判别值分别取Uα/2=1.96、Tα/2=1.64、Tα/2=1.64。采用Hurst指数法对径流序列进行突变点显著性检验。点绘各站降水量和天然径流量双累积曲线,确定径流变化的转折点,并与几种趋势性检验方法结果对照,结合流域情况和径流成因进行研判,合理确定各站径流量跳跃点年份。

(3)径流一致性修正。在进行一致性修正时,一般要建立径流转折年份前后的年降水量和年径流量相关关系,将转折前的年降水量代入转折后的相关公式,计算值即为修正后的年径流量。也可以建立年降水量和年径流深的相关关系,分别从两条曲线查算出不同降水量对应的两个年径流深值(R1和R2),计算年径流衰减系数和修正系数,计算公式为

γ=(R1-R2)/R1

(3)

Ψ=R2/R1

(4)

式中:γ为年径流衰减系数;Ψ为年径流修正系数;R1为转折前年降水量与年径流深关系曲线上的天然年径流深,mm;R2为转折后年降水量与年径流深关系曲线上的天然年径流深,mm。

计算不同量级年降水量的Ψ值,绘制年降水量P与Ψ关系曲线。根据转折前历年降水量,从曲线上查算对应的修正系数,再乘以天然年径流量,即可得到修正后的年径流量。

2 降水与径流变化

2.1 降水变化

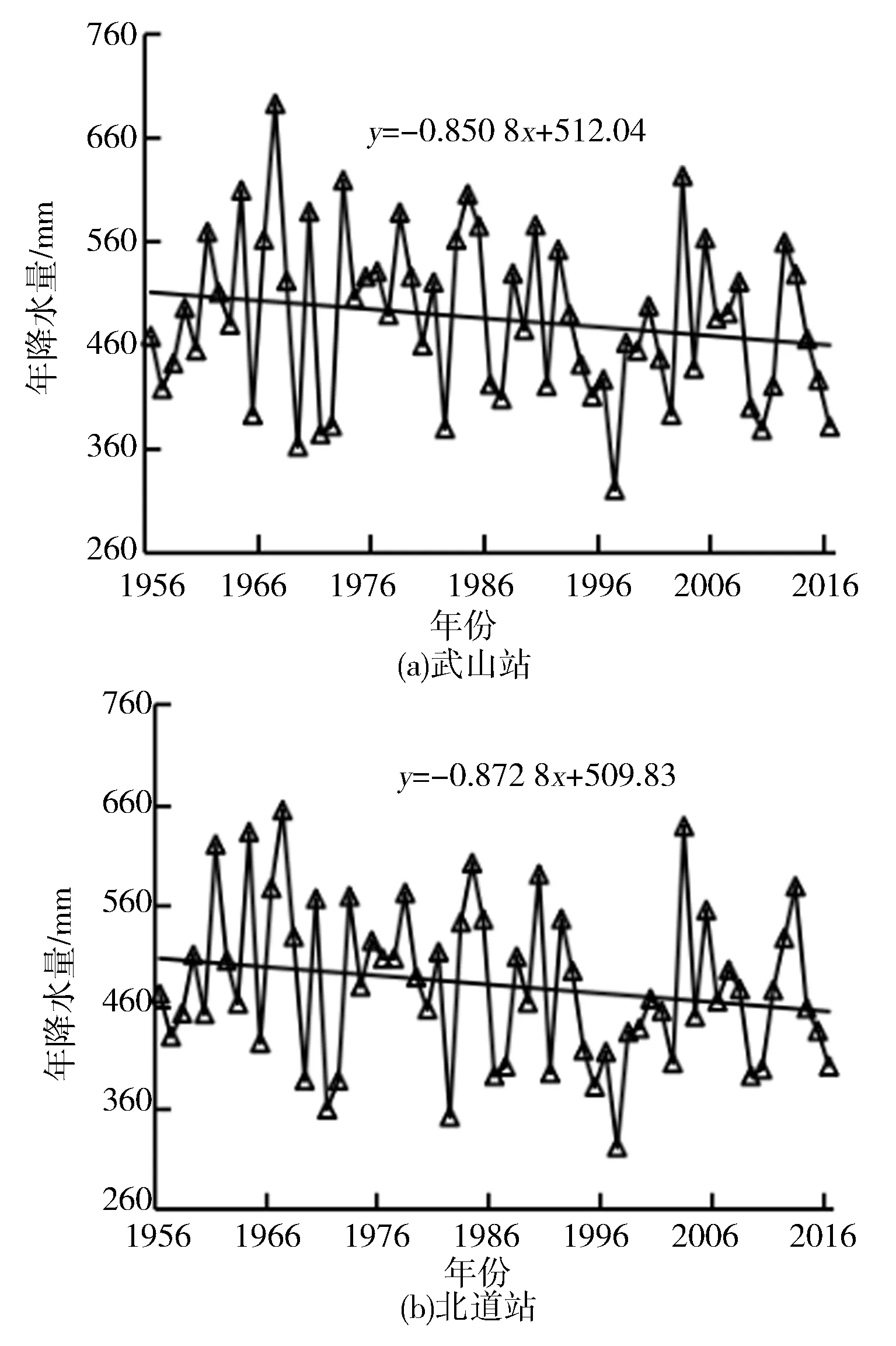

收集北道站以上流域内78个雨量站观测资料,用泰森多边形法分别计算武山站以上、北道站以上区域面平均降水量,点绘历年降水量变化过程(图2)。两站控制流域多年平均年降水量分别为485.7、482.8 mm;在年际变化上,两站历年降水量总体呈减少趋势,平均每年分别减少0.85、0.87 mm,1997年以前持续减少,之后略有增加;降水量年内分配不均,主要集中在汛期,两站5—10月降水量分别占全年的84.5%~85.4%,7—9月降水量分别占全年的49.8%~51.5%。

图2 武山、北道站以上流域历年降水量变化过程

2.2 径流变化

武山、北道站历年实测年径流量变化过程见图3(a)。在年际变化上,两站实测径流量历年变化总体呈减少趋势,并且比降水量的减少趋势更为显著,平均每年分别减少0.083 9亿、0.205 3亿m3,1997年以前持续减少,之后略有增加;径流年内分配不均,主要集中在汛期,两站5—10月径流量分别占全年的75.4%和75.6%,7—10月径流量分别占全年的56.3%和59.4%;相对降水量变化,10月份径流量占比较大,主要是降水补给地下水形成的基流具有滞后作用所致[9]。

图3 渭河干流代表站实测与天然径流量变化过程

3 径流还原计算

甘肃省第三次水资源调查评价对渭河干流水文站控制区域的社会经济用耗水进行了调查。采用公式(2)计算得到武山、北道站年径流还原水量见表1,天然年径流量过程见图3(b)。两站平均每年还原水量分别为0.38、1.90亿m3,分别占天然多年平均年径流量的6.6%、15.1%,可见渭河北道站以上流域总体社会经济用水比例较小,水资源开发利用率较低。

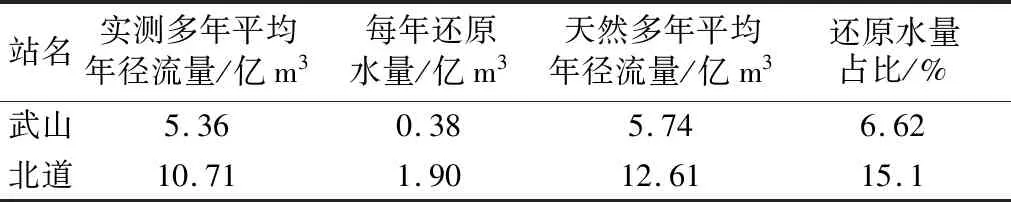

表1 武山、北道站1956—2016年径流还原水量

4 径流一致性修正

4.1 径流变化趋势检验

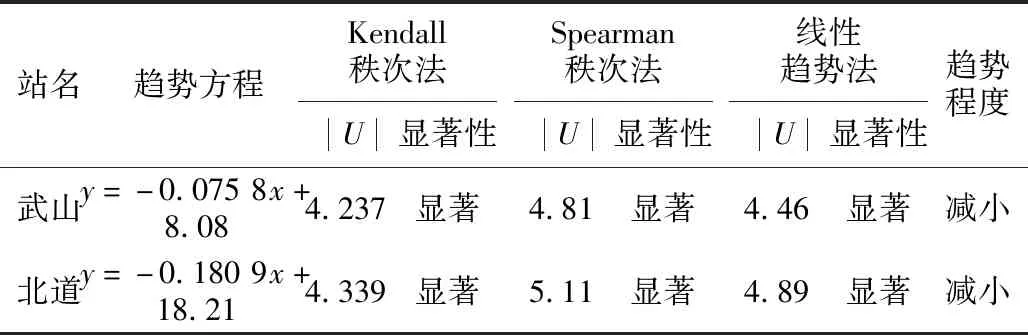

采用Kendall秩次相关法、Spearman秩次法、线性趋势法对武山、北道站的天然年径流量变化趋势进行检验,结果见表2。3种方法的统计量均大于临界值,说明年径流量均呈显著减小趋势。

表2 武山、北道站天然年径流量变化趋势性检验结果

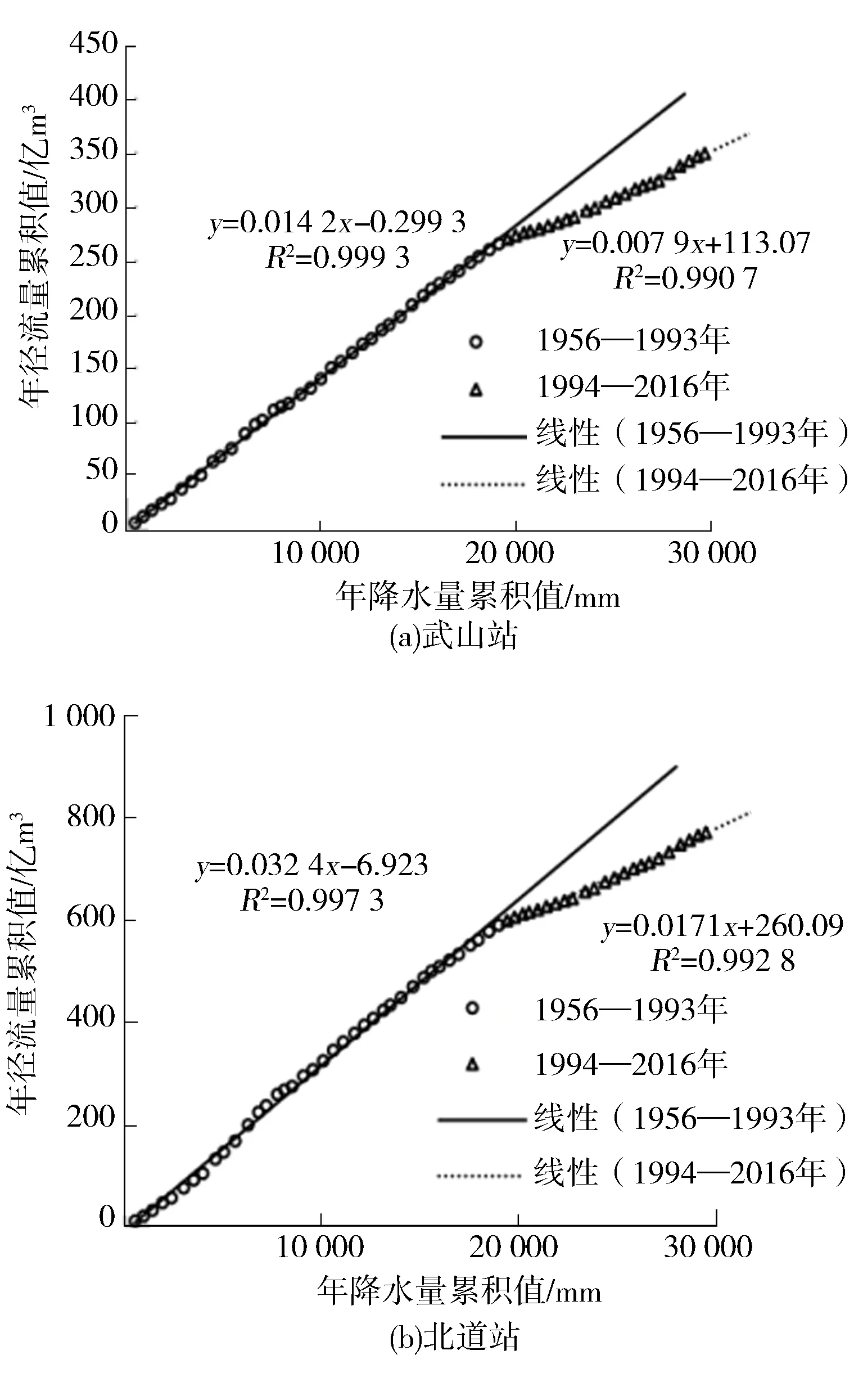

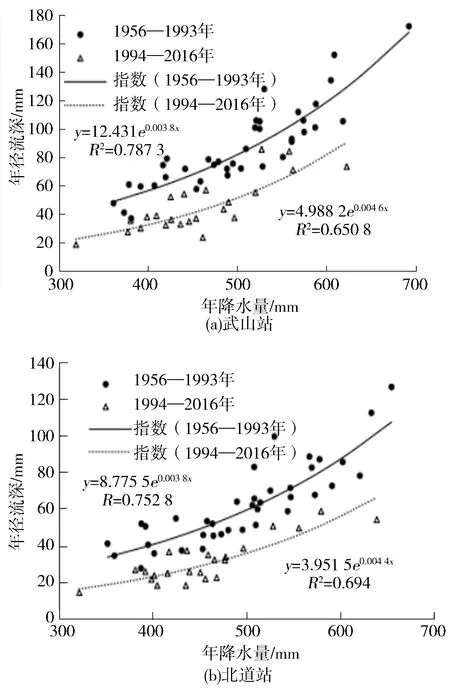

采用Hurst指数法对径流序列进行突变点显著性检验,结果见表3。两站的年径流量突变年份均为1993年。点绘水文站控制流域的降水量和天然径流量双累积曲线(图4),可见相对于年降水量,年径流量在1993年后发生了明显转折,这与Hurst指数法检验结果完全一致。1956—1993年武山、北道站多年平均年径流量分别为7.00亿、15.48亿m3,1994—2016年减少到3.65亿、7.86亿m3,分别减少了47.9%、49.2%。本次分析结果与姚文艺等[10-11]通过研究黄河中游水沙变化得出渭河流域1997—2006年减少径流43.5%的结果基本一致。

图4 武山、北道站控制流域年降水量-年径流量累积曲线

表3 武山、北道站天然径流序列突变显著性检验结果

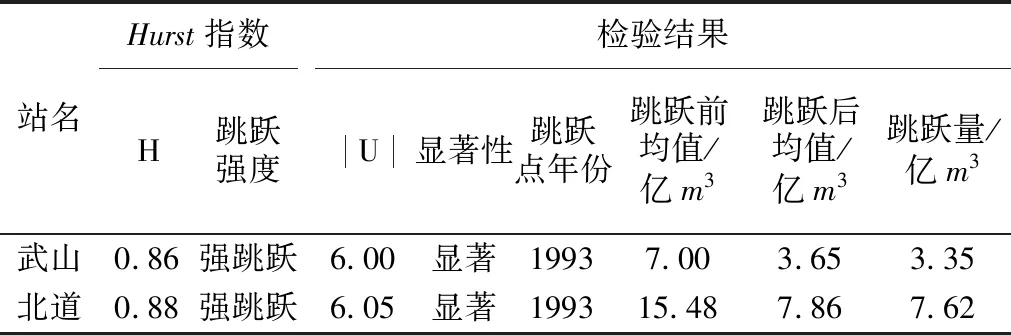

4.2 一致性修正

将水文站的径流还原为天然径流后,如果影响流域产汇流的下垫面条件变化不大,那么控制断面的径流与降水应呈较好的正相关关系,相关点应随机分布成相对集中的带状。但受流域气候变化和水土保持措施的影响,渭河上游区的下垫面条件发生了较大改变,点绘水文站控制流域年降水量与年径流深的相关曲线(图5),可见在1993年前后形成点明显分带的两种关系,在同样的降水条件下,1993年以后的年径流量显著减少。

图5 武山、北道站以上流域年降水量与年径流深相关曲线

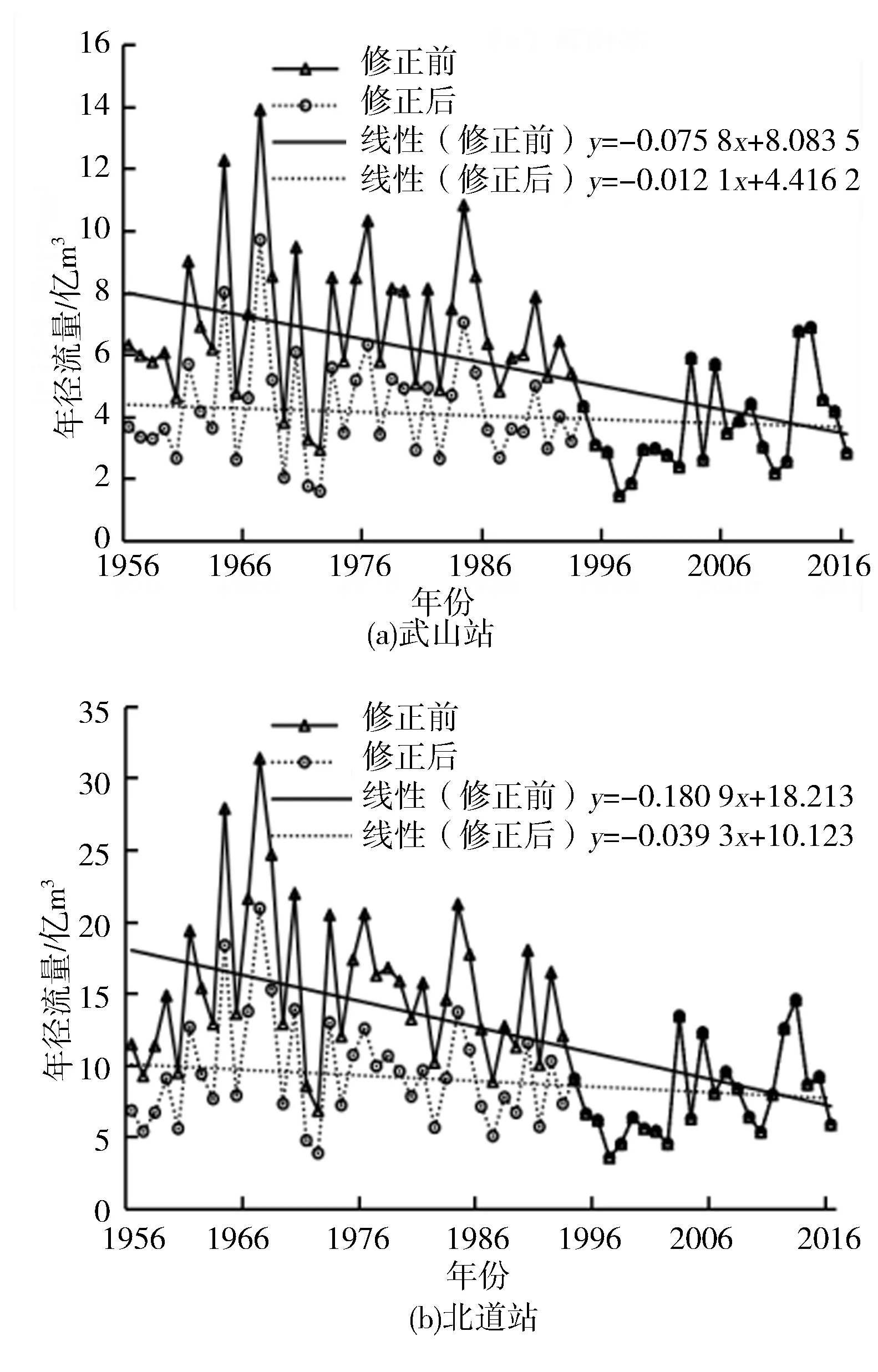

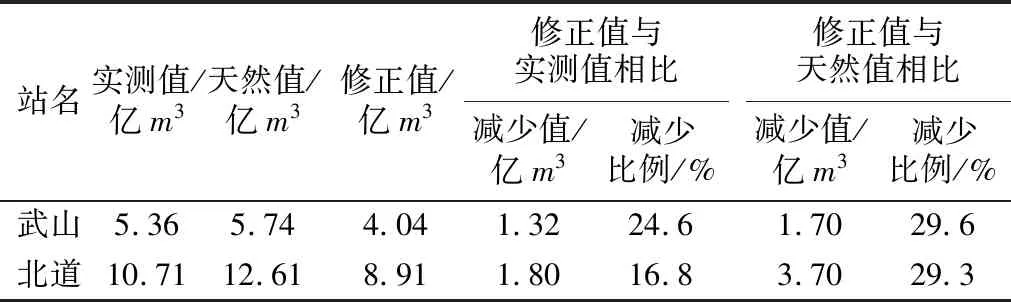

依据不同量级的降水量,分别在两条曲线上查算出两个对应的年径流深值(R1和R2),用式(3)、(4)分别计算年径流衰减系数和修正系数,建立年降水量-年径流修正系数Ψ相关曲线,查得1956—1993年历年降水量对应的年径流修正系数,再乘相应年份的天然年径流量,即可得到修正后的年径流量[12]。两站修正前后的年径流量过程对照见图6,经过一致性修正的径流过程基本上在转折点前后一致,能够代表流域地表径流的实际现状。修正后武山、北道站1956—2016年平均年径流量分别为4.04亿、8.91亿m3,比修正前的天然平均年径流量减少了29.6%和29.3%,比实测平均年径流量减少了24.6%和16.8%(见表4)。

图6 武山、北道站年径流量一致性修正前后序列对照

表4 武山、北道站实测、天然、修正径流量对照

5 径流量减少的原因分析

(1)社会经济各部门取用耗水使流域地表径流减少。截至2016年底,渭河上游流域内已建成水库34座,控制流域面积1.67万km2,总库容1.836 2亿m3,设计年供水量0.649 3亿m3。2016年各水利工程总供水量4.034 7亿m3,其中蓄水量0.438 4亿m3、引水量2.438 0亿m3、提水量1.158 3亿m3。武山、北道站控制流域平均每年耗水0.38亿、1.90亿m3,分别占天然多年平均年径流量的6.62%、15.1%。

(2)气候变化使流域植被覆盖度增加导致地表径流减少。近几十年来,渭河流域气温持续升高,气候由干旱向暖湿转变;同时植被覆盖度大幅提高,达到70%左右,年均增加0.71个百分点,滞蓄和蒸散消耗了水源,使地表径流减少[13]。

(3)水土保持措施改变了流域产汇流条件。渭河流域通过近30年的水土流失治理,截至2016年底,梯田、林地、草地、封禁治理、淤地坝控制面积分别达到67.9万、49.3万、12.0万、11.1万、10.6万hm2。这些水保措施改变了流域产汇流条件,拦蓄截留了大量地表径流,加之黄土高原地下水位埋深大,地表径流难以补给到地下再回归到河道,林草的蒸散发也增加了,流域径流量就减少了。

(4)降水径流系数是反映流域产汇流下垫面条件的重要指标,武山、北道站的降水径流系数由1956—1993年的0.172、0.125减小到1994—2016年的0.099、0.069,分别减小了42.4%、44.6%,说明气候变化和水土保持措施使流域的下垫面条件发生较大改变,单位降水形成的径流显著减少。

6 结 论

(1)渭河干流武山、北道站控制流域多年平均年降水量分别为485.7、482.8mm,历年降水量总体呈减少趋势,平均每年减少0.85、0.87mm;降水量年内分配不均,5—10月降水量分别占全年的84.5%~85.4%,7—9月降水量分别占全年的49.8%~51.5%。两站多年平均年径流量分别为5.36亿、10.71亿m3,历年变化总体也呈减少趋势,平均每年减少0.083 9亿、0.205 3亿m3;径流年内分配主要集中在汛期,5—10月径流量分别占全年的75.4%、75.6%,7—10月径流量分别占全年的56.3%、59.4%。

(2)武山、北道站平均每年还原水量0.38亿、1.90亿m3。还原后两站的天然年径流量在1993年后发生了明显转折,1956—1993年武山、北道站多年平均年径流量分别为7.00亿、15.48亿m3,1994—2016年减少到3.65亿、7.86亿m3,分别减少了3.35亿、7.62亿m3(47.9%、49.2%)。

(3)对武山、北道站天然径流进行一致性修正,结果表明,修正后1956—2016年平均年径流量分别为4.04亿、8.91亿m3,比修正前的天然平均年径流量减少了29.6%和29.3%,比实测平均年径流量减少了24.6%和16.8%。经过一致性修正的径流过程基本上与降水量变化一致,能够代表流域地表径流的实际现状。

(4)除社会经济各部门直接取用耗水使渭河流域地表径流减少外,气候变化和水土保持措施通过改变流域产汇流条件,使河流地表径流减少。