深情忆先烈 筑梦慰忠魂

邓淮生 邓 运

1941年5月,邓子恢与妻子陈兰在新四军二师的留影

在父亲诞辰125周年之际,回望父亲邓子恢的一生,他在我们心中的形象更加高大,他的精神更加激励着我们。邓子恢从青年时就开始追求救国救民、振兴中华的伟大事业。他对革命事业和共产主义信念坚定而执着。他一生为人民谋解放和福祉,对农民翻身有着梦牵魂绕的痴情,始终不忘自己是人民的一员。纪念他、学习他的最好行动,就是在实现振兴中华的中国梦中,做出更辉煌的业绩,把他所追求和奋斗一生的事业推向前进,使这个事业后继有人。

崇高追求

父亲生于旧中国的穷乡僻壤。落后的经济和极端黑暗的社会现实,使父亲在幼年和青年时代饱尝苦难。因此,青年邓子恢在读书时,就立下了要改造社会的志向。父亲的学业极其优异,1916年曾考取福建省公费留学生(全省仅录取三人)赴日本留学。但没有想到的是,到了日本,更增添了受帝国主义欺侮的经历。父亲生前最常说的是在日本留学时,常被日本人称作“支那猪”的遭遇。因此,在父亲年轻的心里,爱国之志便已经强烈地萌发出来。

近代中国的革命者大都是在国家与民族遭受帝国主义侵略的屈辱中,其中特别是遭受日本帝国主义的侵略中觉悟和成长起来的。父亲在日时期,正是袁世凯在日本人的要挟下,讨论是否接受灭亡中国的二十一条之时,这个举国屈辱的事件,使大批留日学生站起来反对。父亲也是这样,他在留日学生中号召反对二十一条,因而被日本当局通报并遣返回国内。但是这并没有泯灭父亲的反抗精神,反而更激发这种爱国意识,成为后来父亲树立共产主义信仰的基础。

反对二十一条的斗争在国内,愈演愈烈,到1919年巴黎和会外交失败,五四运动爆发。随后中国共产党成立,父亲听说后很激动。因为父亲这时已经接触了很多当时传播的新思想。他已经看过陈独秀的《新青年》,读了毛泽东主编的《湘江评论》,甚至看过了《共产党宣言》的早期译本。因此父亲一听说中国共产党成立,马上就给陈独秀写了要参加共产党的信。但是没有得到回音。于是为了找到和参加共产党,他于1925年在龙岩参加了国民党,当时已经国共合作了。结果,父亲真的以国民党员的身份,在江西崇义县找到共产党的组织,并且参加了中国共产党。父亲经历过这样苦苦追寻才得以入党的过程,说明他已经从单纯的爱国主义者转变为共产主义者。从此,父亲对自己这个追求就从来没有动摇,并为之奋斗了一生。

自从加入了共产党,父亲的革命生涯就像那个时代的中国社会变革一样跌宕起伏,很有作为。

1927年大革命失败后,父亲回到家乡龙岩,不仅是发动群众、组织农会,而且还是搞武装暴动,父亲已经成了著名的革命领导人,他参加领导了闽西、闽东、闽南好几块根据地的创建。后来他被毛泽东叫到了江西,在中华苏维埃共和国临时中央政府先后担任过财政部长、国民经济部长和土地部代部长。

由于党内“左”倾错误统治,红军的第五次反“围剿”失利了。红军长征,父亲留下来坚持了南方艰苦的三年游击战争,保存和发展了留下的少量红军部队并在闽西苏区保持了土地革命的成果,成为抗日战争爆发后组建新四军的主要领导人。整个抗日战争时期是父亲革命生涯中最有作为、心情最愉快、最顺风顺水的时期。原因是毛主席成了中央的领导核心,他对父亲是熟悉和信任的。刘少奇同志这时作为中央代表来到新四军地区,又当了新四军政委。他向中央的报告中提到,他在新四军发现了两个人才,一个是军事人才粟裕,一个是理政人才邓子恢。从1938年到1945年的七年中,父亲先后在皖南、淮南、淮北三个抗日根据地工作,开创了新局面,壮大了新四军,建成了几百万人口的解放区。父亲也在这时成为党在几个主要根据地的重要领导人。这样,在1945年七大上,父亲当选为中共中央委员。正是因为在抗日战争时期中国共产党产生了一批像父亲这样的领导骨干,才在以后短短的三年多时间,在国民党悍然发动反共反人民的内战时,一举打败了貌似强大的国民党政权,消灭了几百万国民党军队,建立了新中国。

在解放战争中,父亲先后在华中解放区、华东解放区,带领由新四军组建的华东人民解放军,抗击国民党军队的进攻。一路胜利,1948年还被刘伯承、邓小平请到中原解放区,主持土改和地方建政工作。后来又被派到第四野战军参加领导解放中南六省的战斗。并在解放后任中南军政委员会和中南军区的主要领导。也正是基于父亲的这种贡献,新中国成立后不久,毛主席就把父亲作为地方工作的主要领导人之一调进北京,担当大任。

父亲到中央,除了成为中华人民共和国国务院第一届政府副总理外,主要是任中共中央农村工作部部长,作为毛主席农村工作的主要助手。据说,毛主席找父亲谈话时,曾笑称要他当“农民统帅”,可见此时毛主席对他是多么信任!

父亲当然也不辱使命,他到中央工作后,很快完成了对全中国土地改革的指导,恢复和发展了农业生产,实现了农业的社会主义改造。特别是在探索中国农村集体经济的发展道路上,父亲发现了各地试行的家庭联产承包责任制的多种形式,并支持农民试行。这些在上个世纪五六十年代产生的制度和经验总结直到今天仍对我们国家有非凡的意义。

父亲的这些革命经历,他生前很少向我们提及,对他历史上担任过如此众多的工作和领导职务,他甚至从来不讲。我们今天回顾他这些不平凡的历史轨迹,只会更强烈地感到父亲对党的事业的不变追求和情怀。

现在的年轻人没有对旧中国贫穷落后的了解,不能懂得将一个贫困的大国改造过来有多么艰难。但在中国共产党领导下,我们国家目前已经是世界第二大经济体了,人民生活的初步繁荣也已是不争的事实了。父亲从青年时代起就报定改造中国,实现共产主义的信念,而为之奋斗终身。是何等的坚毅、何等不容易啊!没有对救国救民信念的坚定、执着,一般人像父亲一样一生遭遇艰险的,是很难走完他的光荣历程的。

父亲的经历很曲折

父亲一生充满传奇,经历丰富,工作职务调动频频,光编年谱就已经写了本书。他的许多鲜为人知的事迹近年来还在不断被披露出来。

在父亲漫长生涯中,有两次遇险是不能被淡忘的。一次是在红军长征后,父亲被留在原来的苏区坚持斗争,在他从江西返回闽西时遭国民党武装包围,险些牺牲。一次是在安徽来安县半塔集遭遇突然袭击,又是死里逃生。两次遇险,两次逃脱,却使父亲的革命意志和精神受到了历练。

1934年秋天来了,在江西赣南和福建闽西建立了三年多的中华苏维埃共和国受到国民党军队重兵的“围剿”。红军作战失利了。后来又使得整个根据地丧失。这有很大原因是当时中共中央领导人执行错误政策所导致的。

不管是什么原因导致革命失败,现实是残酷的,刚刚苏区还是红色天下,没几天就被强敌占领,中央红军的主力在仓促中撤出苏区。走前留下了部分红军和中央局的领导人。很快,国民党军队就逼近了残存的位于江西瑞金、会昌周边的苏区核心区。而现实是如果再坚守就会全军覆没,留下的中央局决定分九路突围。

按照部署,父亲与中央苏区检察院院长何叔衡(中共一大代表),瞿秋白(苏区教育部长)和部分女同志,由一支临时组建的红军掩护队护送,经位于长汀的福建军区驻地四都向龙岩、永定突围。不想在长汀的水口准备渡江时,就被国民党军队发现,战斗很快见分晓了。掩护队被打散,父亲他们只能在没有掩护的情况下夺路而逃。随父亲一起跑的何叔衡年纪大了,实在跑不动,就向父亲说:“我要为苏维埃流尽最后一滴血。”尓后跳下山涧牺牲了。而瞿秋白等人躲藏在深草里,随后被抓。这样同行的中央苏区三个部长(父亲是财政部长)就剩下父亲一个了。

邓子恢与新四军四师的战友,左起:刘瑞龙、彭雪枫、邓子恢、张震、吴芝圃

想想当时的情况有多惨,突围时,父亲的妻子被留下不允许同行(不久后就在战乱中牺牲),为此还得将刚刚出生不足一个月的儿子(我的二哥邓瑞生)留下,送人寄养。看着刚刚大好的革命形势,转眼就进入了低潮,四面白色恐怖,血雨腥风。面对如此巨变,在人们心理上会产生多大压力呀!被捕后遭到杀害的瞿秋白,还曾经当过中国共产党的最高负责人。他是《国际歌》的最早的中文译者。在长汀就义时,瞿秋白是哼唱着“英特纳雄耐尓就一定要实现”走向刑场的。但他同时也写了“多余的话”留下对生命的惋叹,反映了当时内心绝望的一面。

其实,在革命低潮突然来临时,这是很正常的感觉和表现。而这时走在长征路上的红军主力,也面临着最困难时刻。八万人的中央红军这时只剩下三万余人,后又遇到大渡河挡在了面前。历史正在上演极其相似的一幕,在此前七十多年,太平天国将领石达开也是带两万太平军来到大渡河边,却因遇阻而全军覆没。因此党中央这时向红军部队发出的战斗动员就是“绝不当石达开第二”,而每个红军战士则是抱着必死的决心,前赴后继,去完成几乎不可能完成的任务。就是这样,中央红军才从出发时的八万六千人以损失近八万人的代价,从险境中冲出围追堵截,最终取得了长征的胜利。

那么当时在长汀大山中艰难穿行,又在水口遇险的父亲会怎样想呢?革命遭受如此挫折,这时几乎只剩下他一个人只身逃出,如果当时他也跑不动了,那可能就慷慨赴死了。后来听母亲说,当时父亲的一个警卫员外号叫“小鬼”,是龙岩人,要不是他死命拉着父亲跑,恐怕也完了。而且即使这样,父亲当时背着的一条毛毯还被子弹打了个洞,真是死里逃生。但我想父亲当时也同样是报定必死的决心了。可不同的一点是,父亲这时已经回到故乡的红土地上了,再往前走,他就可以见到生他养他的家乡父老了,还会见到比他先行回到龙岩的老战友,也是他终生的朋友张鼎丞同志。

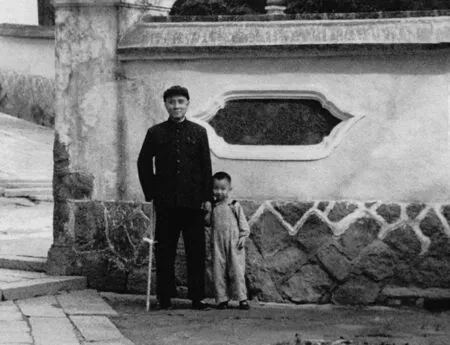

邓子恢和儿时的邓运在中南海

想到这些,父亲就又重新鼓起勇气,因为父亲深爱他的家乡,家乡人民也深爱他。共产党是根植于人民的,只要有人民群众的支持,共产党人就有了信心和力量。就像希腊传说中的大力神安泰一样,他那双脚不能离开大地,离开了大地他的力量就丧失了。对于共产党来说,人民群众就像安泰脚下的大地,是力量的源泉。有人民的支持,只要有正确的政策和策略,共产党是不会被消灭的。

父亲躲过了这一次险情,回到了家乡。接下来就和张鼎丞,谭震林等组建了中共闽西南军政委员会,领导家乡人民进行了三年艰苦卓绝的游击战争,迎来了全国抗战的曙光。

第二次遇险是在抗战时期。1939年,父亲以新四军政治部副主任身份随叶挺军长,离开皖南云岭的军部,渡长江到新四军第四支队的防区,到江北是为了组建新四军江北指挥部。中央决定指挥由军参谋长张云逸担任,副指挥是徐海东。父亲是政治部主任。江北指挥部下辖四、五两个支队,这时部队刚刚整编好,并分别驻防。父亲带着直属队和后勤驻在安徽省来安县的半塔集周边几个村子里。这里离日军占领区较远,离国民党安徽省主席韩德勤的部队却比较近,但当时是第二次国共合作,应该比较安全,但在1940年春,意想不到的事发生了。在一片平静中,国民党的第二次反共高潮正悄悄来到眼前。

一天清晨,父亲被突然响起的枪声惊醒。待他迅速穿衣冲出住家院落时,看见前来袭击的国民党军队已冲进村里,口里喊着:“抓当官的。”如果晚一步,也许父亲就被堵在院子里了。这时周围已枪声大作。好在当时我军官兵服饰都一样,父亲又身材消瘦,和普通战士一样,未被认出才得免于难。父亲便趁乱随部队向村外冲去。待到转移至半塔镇上,便立刻组织部队开始坚守。回想起村里的一幕,若稍有迟疑,父亲也许就像后来皖南事变中的新四军将领一样牺牲了。

这才有了后来父亲能够在皖南事变后又参加了刘少奇为政委、陈毅为代军长的新四军新军部,才有了到新四军四师,结识了彭雪枫师长,张爱萍、韦国清副师长,张震参谋长等等这些战友们,共同创造了革命战争的辉煌。

两次遇险,两次逃过。父亲一生遇到的危险当然不止这两次。像那个时代的许多烈士和革命者一样,父亲早已将个人生死置之度外了。

“我是革命斗争中的幸存者。”这是很多老同志在革命胜利后说的。但父亲从来没有这样自称过,父亲很少向子女讲述他的经历,也许父亲不愿意用曾与他共同战斗却牺牲了的烈士齐名来自诩,但父亲从未忘记这些先烈。在新中国成立后的繁忙工作中,父亲挤时间写了大量的回忆录。他对工作过的各地区革命经历几乎都有回忆,而且都记载得清清楚楚。这不仅为革命史留了下大量宝贵史料,而且寄托了他对革命岁月,对战友,对烈士的情感。对每个时期各地区牺牲的烈士他都一一写到,没有遗漏。在福建闽东、闽南根据地的核心区,凡是烈士纪念碑,几乎都有父亲为之题写的碑文。他在闽东福安一个老区题写了“人民英雄,万古流芳”的碑文,寄托了他的心迹。在其它省,凡是他工作过的地区的革命纪念碑上,父亲的题词也很多。这些碑文透着父亲对故者的记忆和缅怀,也是他自己的精神寄托。他用自己的生命和坚毅继续着先烈们未竟的事业,书写着新的历史。

父亲的革命信念不屈不挠

像父亲这样在革命战争年代有这么多贡献并受到党的信任、担任过这么重要领导职务的人,其实一生又是很不平坦的。

谈到革命时的艰险,父亲似乎不以为然,和我们也很少讲起。其实对他来说,真正的挫折倒是来自革命队伍内部的伤害。

从大方面看,父亲人生的重大挫折有三次。

第一次是在闽西成功发动武装暴动,迎接毛泽东、朱德的红四军入闽,从而胜利开创了闽西根据地后。1930年春夏,父亲因为不同意中央的盲动主义命令(即历史上说的立三路线错误),反对让刚组建的闽西红军去打大城市被撤去闽西特委书记和闽西苏维埃主席职务,使他离开闽西老区两年之久。这次对他的错误处理,直到立三路线被纠正,父亲的工作才得到恢复,又让他担任了福建省委巡视员和省委三人领导职务。而在随后的一年多时间,父亲利用在省委的领导身份,在闽东、闽南分别建立了三块根据地的基础。然后就被毛泽东亲自点名叫到中央苏区担任财政部长。

第二次是“左”倾路线统治了中央苏区以后,“左”倾领导在苏区的各方面政策中实行“左”的错误指挥。父亲在财政部长等职务上被批评为右倾,连续被撤掉了财政部长(改任副部长)、国民经济部长和土地部代部长等职务。直到1946年他到延安见到毛主席,毛主席才向他当面表示,过去中央对他的处理是错误的。这两次来自内部的错误打击,虽然伤害了他,但终究是在战争年代发生的,与敌人的生死战斗是主要内容。父亲并未因为这种挫折而对革命斗争有丝毫动摇,党内的斗争经历只是增加了他的经验和对复杂事物的洞察能力。

对父亲的伤害最大的应该属第三次。这次的伤害一直到他生命的终结。

中国共产党在领导人民翻身解放中,经历了艰难曲折、苦难辉煌,但最终形成了一整套的经验和政策策略,其正确性早已被历史所证明。新中国成立初,毛主席告诫全党要有进京赶考的准备,提出要以“两个务必”的态度迎接执政和经济建设的到来。但真正执政以后的历史证明,我们党所面临的的确是人类社会发展中从未遇到过的课题。探路中间出现了曲折甚至失误,父亲正是在探路中经受了一生中最大的打击。

在探索社会主义建设的道路上,中共中央的领导发生了“左”的失误,导致了超越社会发展阶段和经济发展水平的“大跃进”和在农村刮“共产风”,这些失误在短时间里就造成国民经济和自然环境的严重破坏。父亲在防止和纠正这些错误时,坚持了谨慎稳步和实事求是态度,但却一再被斥为右倾机会主义。他主张支持农民创造的在农村集体经济中实行联产责任制的形式,却被认为是支持农民退到“单干”和反对农业集体化事业,后来在“文革”中受到极大的不公正的待遇。他在一段时间里成了全国和全党范围的反面教材,上了造反派的百丑图。这种境遇对他的心理造成的压力和带来的苦闷会有多么巨大,是可想而知的。但是父亲挺过来了。在这个漫长的时间里,我们曾三次听到父亲要我们唱《国际歌》就证明了这一点。

我们第一次听父亲讲述要唱《国际歌》的情况是发生在1957年夏天。那年春夏之交,因为工作劳累,也因为受到了党内的错误指责,父亲患了重病,中央安排他到江西省庐山避暑休息。一天晚饭后,父亲和母亲,还有警卫员们在门外纳凉。这时父亲突然问母亲:“你还会唱《国际歌》吗?”母亲不知何意,一时语塞。父亲接着说:“我们当时不是总唱吗?”接着他就起头唱起来,“起来,饥寒交迫的奴隶……”母亲以及警卫员们也跟着唱起。我们大概是第一次听父亲、母亲一起唱歌,而且是唱《国际歌》。今天回忆起来,他们唱的曲调不一定准,但唱词一点也不含糊。我们当时都不大,但心里的记忆都非常清晰。后来查阅历史才知道,《国际歌》曾是中华苏维埃共和国的国歌,那么父亲为什么要在新中国成立八年时邀母亲同唱《国际歌》呢,现在想想,也许父亲是在回忆曾为之奋斗牺牲过的中华苏维埃的光荣历史,来证明自己对党的事业的忠诚。

第二次是在十多年后,在1968年底,我要参军了。这时,“文化大革命”初期的冲击波刚过,父亲在家里有了一段相对平静的日子。但在刚开过的中共八届十二中全会上,他又与朱德、陈云一起成了党内老右倾机会主义的代表,还有“二月逆流”也指责了陈毅等一大批老帅,他再次受到点名批判,真是一波未平一波又起,其中所受到的误解是空前的。随后就要召开党的九大了,父亲是不是能保持八大中央委员的位置,继续当选九大中央委员还是未知数。这当中,父亲听到我要去当兵了,就特意将我叫去,突然问道:“你会唱《国际歌》吗?”我不解地答道:“会呀!”“你知道《国际歌》哪段词最重要吗?”我更不解了。父亲说:“《国际歌》的第二段词最重要,我最喜欢。从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要创造人类的幸福,全靠我们自己。你要记下来,因为你出去工作了,就要一切靠自己。”父亲当时的语气那么严肃,虽然是在叮嘱儿子,却也反映出他面对当时政治逆境时的坚毅和自信。当时尽管政治压力很大,但父亲没有丝毫的埋怨和心绪低沉。妈妈多次讲过,这时父亲还常常告诫妈妈,不能动摇。妈妈说,父亲在三年游击战争时也常常讲这样的话。

后来由于毛主席亲自提名,父亲出席了九大并再次当选中央委员。境遇好了很多,但政治上没有平反,父亲晚年每每有机会出席中央和国家的重要活动回来都要向家人讲述,又见到了毛主席啦,又见到朱德老总,董必武老了等等,讲述他的愉快心情,还讲自己又向毛主席表明自己一直认为农业生产要有责任制的观点。母亲说,他就是这样也不管家人听不听,不听也要讲,可见他的执着和坚定。

“九一三”事件发生后,父亲参加了中央组织的“老同志座谈会”,后来就以此为基础成立了中央老同志党支部。当时参加这个支部的中央老同志人数不多,父亲是其中之一。在林彪出逃的复杂形势下,这个支部为中央和毛主席出主意,对稳定党内团结发挥了作用,毛主席在这时提出要全党唱《国际歌》,讲团结。这样就有了父亲第三次向我讲要唱《国际歌》的经历。

我这时恰好从部队回来探亲,而父亲已经因病住院了。见到躺在病榻上的父亲,我心酸之极,我知道父亲对自己在农村工作中的主张不被接受而心里不平,但自己也没法劝慰父亲,因而十分内疚和痛苦。但病中的父亲反而表现得十分乐观,一见面就告诉我:“现在好了,毛主席要大家唱《国际歌》,要团结了。《国际歌》我给你讲过了,凡事就是要靠自己,别人是靠不住的。”我频频点头,含着眼泪看着老迈的父亲,但从父亲的目光中我们看到的是那么自信和坚毅的精神,我们知道父亲还在坚持着自己认定的路。

父亲生命最后的时刻就要到来了。重病使父亲经常陷于昏睡,有时还出现梦呓,嘴里喃喃出声。他多次拉住床栏喊着:“快扶我起来,毛主席找我去开会了。”边说边就从病床上坐起。一会儿又喃喃讲到:“看,老百姓送粮的车队过来了。”我们每看到父亲的这个情景,眼泪就会流出。什么叫信念、什么叫执着。一个人到了生命最后的时刻,他的所想,什么都不会掩饰了。父亲的一生就是这样为中国人民的解放和幸福贡献一切的。他自己却一无所有,一无所取。到了这个时候,他不会再去计较什么误解、什么公平了。他也许已放下一切思想包袱,他记得的、他向往的都是他觉得一生中最想看到和等待的事与情。

历史还是公平的。父亲虽然直到去世也没有等来人们对他的公正评价。但在中共十一届三中全会后,经过大量的调查和认真讨论,他曾坚持的主张得到了肯定,并写进了中共中央的历史决议,而且他主张的农村政策,经过改革开放的伟大实践,在亿万农民的推动之下,早已变为国家政策予以实施,并很快在祖国大地上结出农业大发展的丰硕果实。邓小平在农村推动的这个政策,几年就变了样,使全国人民很快就过上了丰衣足食的生活。这一结果,如果父亲和他所敬重的毛主席等老一辈革命家在九泉之下有知,对今日中国社会的进步和人民福祉一定会欣喜和欢笑的。

父亲的一生虽历经曲折,但终得正果。在他刚刚去世时,他的好友老革命家董老(必武)曾写下悼词,以寄哀思。董必武诗云:“崛起闽西有俊声,勇挑重担任批评,忠于人民忠于党,应是毛公好学生。”所题所言多么中肯啊!