四川盆地金秋区块三叠系须二段储层非均质性及成因

柴 毓,王贵文,柴 新

(1.石油工业出版社有限公司,北京 100011;2.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;3.中国石油集团测井有限公司天津分公司,天津 300280)

0 引言

目前国内油田以陆源碎屑岩储层为主,陆相沉积作用特有的地质条件使储集体分布复杂、物性变化大、非均质性强,加之后期经历了成岩和构造改造作用,储层非均质特征明显,且多数油田已步入开发中后期,油田高含水且剩余油高度分散,面临改善开发效果和提高最终采收率的难题[1-2]。

储层非均质性是指在沉积作用、构造作用、后期成岩作用的影响下,储层在空间分布及内部各种属性上都存在差异,是决定注水开发后期的驱油效率、微观剩余油的分布及提高采收率的重要因素[3-4]。储层非均质性是储层表征和油藏描述的主要内容,其研究始于20 世纪七八十年代,国内以裘亦楠等[5]的分类为代表,即根据非均质性的规模和开发生产实际将碎屑岩储层非均质性由大到小分为层间、平面、层内和微观非均质性等4 类,该分类沿用至今。近年来,储层非均质性一直是油气勘探领域的热点内容,其研究对油气分布规律的认识和油藏开发效果有一定的指导意义[5-6]。在研究过程中,人们认识到储层非均质性是沉积、成岩及构造等因素共同造成的,储层物性的好坏受沉积相、构造相、成岩相的共同影响和控制。通过对储层沉积、成岩和构造特征进行分析,以判断储层非均质性的空间分布强弱、正确认识储层内部构型和寻找剩余油。笔者通过系统分析测试四川盆地金秋区块三叠系须二段储层样品,解析该储层非均质性及其成因,以期为致密砂岩气藏的开发方案设计、提高开发过程中的采收率提供借鉴。

1 地质概况

金秋区块位于四川盆地西北部,构造位置位于川中古隆起平缓褶皱带到川西前陆拗陷区的斜坡过渡带,面积约4 067 km2(图1)。研究区上三叠统须家河组为内陆河湖交替的碎屑岩沉积体系,厚度为900~1 700 m,自下而上可分为6 段,其中须一段、须三段和须五段均为滨浅湖相粉砂质泥岩含煤沉积,以灰黑色泥岩为主,夹薄层粉砂岩和煤层,须二段、须四段和须六段均发育一套辫状河三角洲前缘沉积,岩性主要为灰白色中—细砂岩。须一段、须三段和须五段构成的主力烃源岩和区域盖层与须二段、须四段、须六段储层互相叠置,呈“三明治”结构和广覆式分布的特点,有利的生储盖组合特征为油气大范围富集成藏提供了便利条件[8-9]。

图1 四川盆地金秋区块构造位置图(a)和须家河组典型剖面(b)(据文献[7]修改)Fig.1 Structural location of Jinqiu block in Sichuan Basin(a)and typical profile of Xujiahe Formation(b)

2 储层微观非均质性

根据岩心观察、薄片鉴定、扫描电镜分析和X射线衍射资料可以得出,四川盆地金秋区块须二段储层岩性主要为灰白色长石岩屑砂岩,少量岩屑砂岩(图2),石英体积分数为45.0%~67.0%,平均为57.0%;长石体积分数为6.0%~17.0%,平均为11.3%,主要为钾长石和斜长石;岩屑体积分数为22.0%~46.0%,平均为31.6%,其中变质岩岩屑占8.0%~31.0%,平均为17.3%,其次为沉积岩岩屑和火成岩岩屑;填隙物体积分数最高可达35.0%,平均为11.4%,胶结物体积分数为1.0%~33.0%,平均为6.5%,以方解石、白云石、硅质和一些黏土矿物为主,部分样品中含有黏土杂基,体积分数<14.0%,平均为4.6%。颗粒粒度为中—细砂级别,分选中等—好,磨圆为次棱角—次圆状,颗粒接触关系以线接触为主,胶结类型主要为孔隙式、接触式、镶嵌式胶结。碎屑成分中不稳定组分(长石和岩屑)体积分数>40.0%,成分成熟度偏低而结构成熟度中等。岩心物性分析数据显示,须二段储层孔隙度为1.30%~10.58%,平均为5.81%,渗透率为<21.91 mD,平均为0.19 mD,为典型的低孔低渗型致密砂岩储层[10],由于孔隙度和渗透率具有较好的正相关关系,表明须二段储层具孔隙型储层的特点,总体表现为孔喉细小、类型多样、物性差、非均质性强等特征[11]。

图2 金秋区块须二段砂岩成分三角图Ⅰ.石英砂岩;Ⅱ.长石石英砂岩;Ⅲ.岩屑石英砂岩;Ⅳ.长石砂岩;Ⅴ.岩屑长石砂岩;Ⅵ.长石岩屑砂岩;Ⅶ.岩屑砂岩Fig.2 Triangular diagram illustrating sandstone composition of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

2.1 孔隙和喉道类型

金秋区块须二段储层的面孔率为1.2%~9.6%,平均为5.6%,孔隙类型较多,按成因可分为次生孔隙和原生孔隙。原生孔隙为压实、胶结作用下残余的粒间孔隙,次生孔隙包括粒内溶孔、粒间溶孔、铸模孔、杂基孔、晶间微孔和微裂缝等。须二段储层以粒内溶孔、粒间溶孔、杂基孔为主(表1)。

表1 金秋区块须二段储层孔隙类型统计表Table 1 Pore types of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

研究区须二段为一套煤系地层,早成岩阶段地层水呈酸性,不稳定组分如长石和岩屑等可发生溶蚀形成次生溶孔,后期成岩演化过程中伴随着有机质脱羧生烃产生的有机酸和CO2使地层孔隙水酸性增强,其中长石和岩屑在酸性水条件下进一步被溶蚀而形成粒间、粒内溶孔,是须二段主要的孔隙类型及储集空间[12]。研究区不稳定组分的溶蚀现象较普遍,粒内溶孔主要为长石溶孔和岩屑溶孔[图3(a)],扫描电镜下可见长石沿解理面溶蚀形成蜂窝状溶孔[图3(b)],当溶蚀作用较强时,整个长石颗粒可被完全溶蚀形成铸模孔[图3(c)]。粒间溶孔表现为沿长石、岩屑颗粒边缘或杂基孔边缘的溶蚀[图3(d)],并被黏土矿物、石英次生加大的硅质等充填,只有部分次生粒间孔连通性好。铸体薄片下可观察到少量微裂缝,通常是指肉眼无法识别的具有一定显微特征的裂缝,宽度一般<0.1 mm[13-14],且微裂缝多沿颗粒边缘发育或者切穿颗粒内部[图3(e)—(f)],微裂缝的形成与构造、成岩作用相关,能显著改善致密砂岩中孔隙的连通性及储集层的渗流性,但加剧了储层非均质性。在压实和其他成岩作用影响下,粒间充填硅质(自生石英、石英次生加大)、钙质(方解石、铁白云石等)、黏土矿物(伊利石、蒙脱石、高岭石等)、黄铁矿等胶结物及泥质杂基,原生孔隙保存较少,主要为残余原生粒间孔隙,呈三角形或不规则多边形状,对孔喉连通性具有一定贡献[图3(g)]。连通两个孔隙的狭窄通道称为喉道,他是控制流体在岩石中渗流的重要通道[15]。通过扫描电镜和薄片镜下观察,须二段储层以细小喉道为主,喉道类型主要为片状、弯片状,少量孔隙缩小型喉道,孔隙喉道内有晶体生长或其他填隙物的充填[图3(h)],其矿物组成、产状及敏感性特征也影响喉道的非均质性。

图3 金秋区块须二段储层孔隙和喉道镜下特征(a)中粒岩屑砂岩,长石、岩屑粒内溶孔(IP),JH-3 井,3 387.0 m,铸体薄片单偏光;(b)钾长石沿解理面溶蚀形成蜂窝状粒内溶孔,PX-1 井,2 871.5 m,扫描电镜;(c)中粒岩屑砂岩,长石被溶蚀形成粒内溶孔(IP)、铸模孔(MP),可见原生粒间孔(PP),JH-3 井,3 358.0 m,铸体薄片单偏光;(d)沿颗粒边缘发育粒间溶孔(IDP),Jin-31 井,3 179.9 m,铸体薄片单偏光;(e)微裂缝,还有少量粒间溶蚀孔和杂基孔,Qiu-1 井,3 289.1 m,铸体薄片单偏光;(f)微裂缝沿颗粒边缘或切穿颗粒内部,PX-1 井,2 866.4 m,铸体薄片单偏光;(g)残余原生粒间孔,粒间发育片状、丝缕状伊利石(I)、自生石英(Q),PL-2 井,2 724.1 m,扫描电镜;(h)片状喉道,充填片状、丝缕状伊利石(I),PX-1 井,2 889.1 m,扫描电镜Fig.3 Microscopic features of pores and throats of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

2.2 孔喉结构非均质性

储层的孔喉结构指岩石孔隙和喉道的形状、大小、分布及其相互连通关系,是影响储层储集性和渗流特征的重要因素[16]。目前储集层孔喉结构的表征方法较多,包括直接观测的扫描电镜和间接测量的压汞法、核磁共振测井法等[17]。扫描电镜主要用于观测二维孔隙和喉道类型、形态、大小等[18],对于孔喉连通性及三维孔喉分布特征则无法获取。传统的压汞法可得到毛管压力曲线和孔隙分布曲线,是孔喉结构评价的主要方法之一。核磁共振测井可提供储层孔径分布信息,是储层非均质性研究的更有效手段[19]。

根据金秋区块JH-1,JH-2 和QL-1 井等具代表性的38 块岩心样品的高压压汞实验资料得出,排驱压力、饱和度中值压力、饱和度中值孔喉半径、分选系数等孔喉结构参数,结合毛管压力曲线形态和物性参数可将须二段储层孔喉结构划分为3 类(表2)。须二段储层孔喉半径为0.02~40.82 μm,平均为0.86 μm;排驱压力较高,多为0.58~2.38 MPa,平均为1.42 MPa;最大连通孔喉半径为0.31~1.27 μm,平均为0.60 μm;饱和度中值压力偏高,多为2.31~41.48 MPa,平均为10.66 MPa;饱和度中值孔喉半径较小,多为0.02~0.32 μm,平均为0.11 μm;最大进汞饱和度为48.75%~99.88%,平均为90.21%;退汞效率较低,多为9.61%~63.79%,平均为37.69%;孔喉分选系数为0.43~2.44,平均为1.11;歪度系数为0.02~1.82,平均为1.25。薄片下孔喉大小分级标准[20]为:>100 μm 为大孔,20~100 μm 为中孔,<20 μm 为小孔;>20 μm 为粗喉,10~20 μm 为中喉,3~10 μm 为细喉,1~3 μm 为极细喉,<1 μm为微喉。总体上,研究区须二段储层为小孔喉、分选差、细歪度、孔喉连通性差和非均质性强的孔喉结构。

表2 金秋区块须二段孔喉结构分类及表征参数Table 2 Classification and parameters of pore structures of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

2.2.1 Ⅰ类中孔细喉型

研究区的Ⅰ类中孔细喉型储层,其毛细管压力曲线具有相对较宽的平台[图4(a)],孔喉分选好,排驱压力和中值压力较低,最大进汞饱和度大(>90%),视退汞效率较高(>40%),孔隙度>10%,渗透率>0.3 mD,储层物性最好。孔隙类型主要是粒内、粒间溶孔和微裂缝,填隙物较少,喉道类型主要是孔隙缩小型喉道。孔喉半径频率分布直方图呈单峰偏粗态型,且偏粗的孔喉(0.5~1.0 μm)对渗透率的贡献最大。此类孔隙以中孔为主,核磁测量束缚水饱和度一般<30%,T2截止值通常较大。该类样品较少,占比为13.2%。

2.2.2 Ⅱ类小孔细喉型

研究区的Ⅱ类小孔细喉型储层,其进汞曲线平台较窄[图4(b)],孔喉分选中等,排驱压力和中值压力中等,最大进汞饱和度>60%,视退汞效率>40%,孔隙度多为5%~10%,渗透率为0.1~0.3 mD,储集物性略差。孔隙类型主要为杂基和胶结物充填的粒内溶孔和粒间孔,喉道主要为弯片状喉道,孔喉半径一般<20 μm。孔喉半径频率分布呈单峰偏粗态型,0.1~0.5 μm 的孔喉半径贡献了80%以上的渗流能力。该类型孔喉结构以小孔隙为主,核磁测量束缚水饱和度多为30%~40%,T2截止值中等。该类样品占比为36.8%。

2.2.3 Ⅲ类小孔微喉型

研究区的Ⅲ类小孔微喉型储层,其毛管压力曲线具有较窄的平台或无平台段[图4(c)],孔喉分选差,非均质性强,排驱压力和中值压力较高,最大连通孔喉半径和中值孔喉半径较小,最大进汞饱和度多<70%,视退汞效率多<40%,孔喉连通性较差。孔隙度<5%,渗透率<0.1 mD,储集物性最差。孔隙类型以粒内溶蚀孔、杂基孔、晶间孔为主,粒间孔和微裂缝较少,孔径一般<15 μm,喉道类型主要是片状、管束状喉道,填隙物含量高。孔喉半径分布呈单峰偏细态型或无峰型,偏粗的孔喉(1~10 μm)对渗透率的贡献最大。此类型主要是微小孔喉,其核磁共振测井资料显示束缚水饱和度高,一般>40%,T2截止值一般<8 ms。该类样品占比50%,为研究区须二段最常见的孔喉结构类型。

图4 金秋区块须二段各类孔喉结构典型压汞曲线及其对应的渗透率贡献率与孔喉半径分布关系图Fig.4 Typical capillary pressure curves of different types of pore structure and their permeability contribution,and pore throat radius distribution of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

3 储层非均质性的成因

储层物性和非均质性受构造演化、沉积环境、矿物组成及盆地流体等多种因素控制[21],其中构造作用和沉积作用是基础,沉积期后的成岩作用是关键,三者共同控制了孔隙的形成和演化过程[22]。金秋区块须二段储集空间以次生孔隙为主,原生孔隙较少,表明沉积物进入埋藏成岩环境后,孔喉的大小、类型和最终孔喉结构特征主要受成岩作用的影响,形成了现今储层微观非均质性强的特点[23]。

3.1 构造作用

盆地构造格局决定储层的沉积格局、成岩过程和成藏环境,从而控制了储层的分布和原始物性[24]。由于四川盆地龙门山逆冲推覆构造带隆升和沉积物供给,金秋区块于晚三叠世印支运动的后期形成雏形,开始由海相碳酸盐岩沉积逐渐过渡到陆相盆地碎屑岩的沉积阶段,晚三叠世须二段为平缓斜坡构造背景下的辫状河三角洲沉积体系,侏罗纪末的燕山运动使地层发生褶皱变形,其埋深在晚白垩世末达到最大,古近纪—新近纪以来的喜山运动使得全区遭受构造抬升和剥蚀,形成了现今的以平缓单斜为主的构造形态[25](图5)。构造作用使岩石破裂而产生裂缝,改善了储层物性,却导致储层质量在空间上的非均质性。岩心、成像测井资料显示,研究区须二段宏观裂缝发育较少,因而构造作用不是引起储层非均质性的主导因素,但构造作用对沉积物的埋藏深度具有影响,从而通过压实压溶等成岩作用对储层非均质性造成影响,且构造裂缝为孔隙水提供了渗流通道,从而促进了成岩改造作用的发生,使储层的物质组成更复杂。

图5 四川盆地各期构造动力方向示意图(据参考文献[26]修改)Fig.5 Directions of tectonic dynamics in Sichuan Basin

3.2 沉积作用

沉积作用和沉积相控制着沉积物成分、沉积构造、砂体展布和原生孔隙度大小,进而影响了储层的空间分布、砂体发育程度和原始物性[23]。不同沉积相的水动力强度不同,造成岩石成分、结构和沉积构造存在差异,而同一微相内,水动力分布也存在不均一性,导致沉积物碎屑组分、填隙物含量、岩石结构特征和微观孔喉结构均存在差异[27]。一般水动力能量较大,粒度较粗、泥质含量较少的沉积岩原始物性和孔喉结构较好[28]。沉积物的物质组成和结构一定程度上影响了成岩作用的类型和强度,进而影响现今的微观非均质特征[29]。金秋区块须二段主要发育多期进退的辫状河三角洲前缘沉积,水下分流河道和河口坝水动力能量相对较高,形成的储集岩砂体厚度大、分布广,岩性以长石岩屑砂岩为主,粒度主要为中—细砂,分选好—中等,其初始物性和孔喉结构相对较好,因此沉积作用是储层微观非均质性形成的基础,而沉积后期经历的多类型、多阶段的成岩改造作用对储集岩孔隙的形成、演化和孔喉结构特征起着关键作用(图6)。

图6 四川盆地须二段沉积时期沉积相展布特征Fig.6 Sedimentary facies distribution of the second member of Xujiahe Formation in Sichuan Basin

3.3 成岩作用

不同沉积相带或成岩环境中,碎屑岩成岩作用存在差异性和不均一性造成了金秋区块须二段储层孔喉结构复杂、微观非均质性较强,这种非均质性受到成岩作用类型、强度和成岩演化序列等因素的综合影响和控制。通过铸体薄片和扫描电镜等资料分析得出,研究区须二段储层经历了溶蚀、破裂等建设性成岩作用和压实、压溶、胶结等破坏性成岩作用。根据古地温指标、镜质体反射率以及黏土矿物组合形态等特征,按照石油天然气行业碎屑岩成岩阶段划分标准(SY/T 5477—2003),研究区须二段目前处于中成岩阶段A 期[30],压实压溶作用和胶结作用是导致研究区须二段物性变差并最终致密的主要控制因素,溶蚀、破裂作用等建设性成岩作用则决定了致密砂岩内相对高孔渗储集体的发育,是须二段储层非均质性形成的重要因素[31-32]。

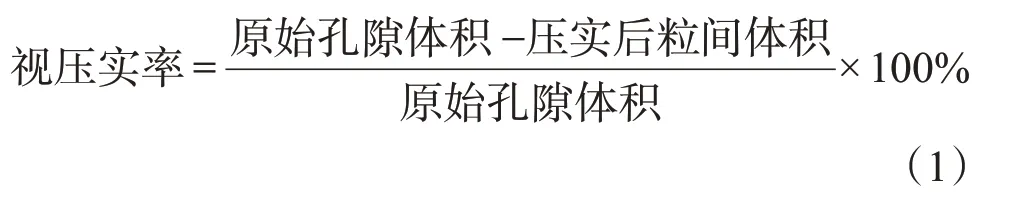

3.3.1 压实压溶作用

晚三叠世,川西前陆盆地形成过程遭受强烈挤压和持续埋藏,金秋区块须二段在地质历史时期的埋深较大,最大埋深超过了4 000 m,且煤系地层背景使得早期碳酸盐胶结物含量较少,三角洲前缘沉积的粒度相对较细,塑性岩屑含量较高,砂岩骨架抗压实能力较弱,故须二段储层在埋藏过程中压实作用强烈,在压实过程中损失了大部分原生孔隙,表现为碎屑颗粒以线状接触为主,颗粒排列较紧密,云母等片状矿物弯曲变形[图7(a)],喉道类型主要为片状、弯片状,随着沉积物的持续埋深,颗粒以线—凹凸状接触为主[图7(b)],机械压实作用减弱并逐渐被压溶作用替代,有利于硅质胶结物的形成,进一步破坏了储层物性,孔喉结构变差[33]。不同沉积微相砂体的压实作用强度对原始孔隙的影响程度可用视压实率来定量表征[34],计算公式为

图7 金秋区块须二段储层成岩作用典型微观特征(a)中粒长石岩屑砂岩,颗粒呈点—线接触,云母弯曲变形,少量石英次生加大,压实作用较强,JH-3 井,3 482.0 m,正交偏光;(b)颗粒呈线—凹凸接触,粒间由黏土杂基、硅质(石英加大边)胶结物填隙,强压实压溶作用,JH-3 井,3 425.0 m,正交偏光;(c)颗粒间由连晶方解石胶结物及黏土杂基填隙,JH-3 井,3 545.2 m,铸体薄片,单偏光;(d)长石、岩屑粒内溶孔被含铁方解石(红色箭头所指)充填,JH-3 井,3 429.0 m,铸体薄片,单偏光Fig.7 Microscopic diagenetic features of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

原始孔隙体积一般为35%~40%。通过计算,研究区须二段储层视压实率一般为29.7%~92.2%,平均为80.5%,按照成岩作用定量标准[34],储层整体经历较强的压实作用,且水下分流河道砂体的压实率(24.3%~92.2%,平均为77.2%)低于河口坝砂体的压实率(64.4%~89.6%,平均为79.6%)和席状砂砂岩压实率(80.1%~90.3%,平均为87.7%),表明在水动力较弱、沉积物粒度较细、分选差、砂泥混杂的沉积相带,压实作用较强,反之相对较弱,影响了储层的非均质性。

3.3.2 胶结作用

金秋区块须二段碎屑岩储层中胶结物包括钙质、硅质和绿泥石等黏土矿物,还发育较少的黄铁矿。胶结作用在一定程度上限制了压实作用的影响,使储层物性下降,属破坏性成岩作用。由于砂体中胶结作用和胶结物的不均匀分布,造成了储层局部物性变差,储层非均质性增强。研究区须二段碳酸盐胶结物体积分数多为5%~15%,其中晚期碳酸盐胶结物较为常见,主要为含铁方解石、铁白云石,同时也可见连晶方解石,形成颗粒漂浮在胶结物中的“悬浮砂”构造,掩盖了沉积物经历较强压实作用的特征。钙质胶结物占据孔隙且缩小了喉道,孔隙逐渐向晶间孔转变,喉道由片状、弯片状转化为管束状[图7(c)—(d)],使储层物性降低、孔喉结构变差,一般出现在三角洲前缘的水下分流河道砂体及河口坝砂体之中,尤其是在邻近泥岩的砂层顶、底附近相对富集[35],使微观非均质特征变得更为复杂。硅质胶结物含量较少,体积分数多为1%~3%,多以石英加大边的形式分布于储集岩中,由于砂岩成分成熟度较低、长石蚀变程度高、塑性岩屑含量较高等原因[36],石英次生加大较弱,加大边较窄[图7(a)—(b)],因此硅质胶结作用对储层物性影响较小。扫描电镜和X 射线衍射资料显示,研究区须二段砂岩中黏土矿物主要是伊利石、绿泥石和伊蒙混层,这些自生矿物充填在粒间孔隙中或是以薄膜式附着在颗粒表面[图3(g)—(h)],使孔喉半径缩小甚至被堵塞,储层孔隙的流通性被大大降低。视胶结率可用来定量表征胶结作用强度及其对储层原始孔隙空间体积的影响程度[37],计算公式为

计算结果表明,研究区须二段储层视胶结率为31%~86%,平均为66%,以中等胶结作用为主。

3.3.3 溶蚀作用

薄片鉴定和扫描电镜等资料显示,金秋区块须二段的不稳定组分(长石、岩屑等)溶蚀现象较普遍,形成较多的粒内、粒间溶孔[图3(a)—(c)],占面孔率的77%。溶蚀作用改善了砂岩的物性和孔喉连通性,增加了储层的储集空间,改变了经压实、胶结作用后的孔喉形状、大小和分布,使微观孔喉结构更为复杂,是须家河组最主要的建设性成岩作用,但在长石溶蚀过程中,其伴生产物次生石英、高岭石、伊利石等对孔喉结构具有一定破坏作用[38]。部分学者通过研究发现[32,39],在偏酸性的成岩环境中,富含碱性长石的砂岩储层易发育次生孔隙,这与薄片在镜下观察到的次生溶蚀孔隙一致,其在富含碱性长石、火成岩岩屑的砂岩中较发育,但统计碱性长石含量与面孔率的关系发现,二者相关关系并不明显,表明碱性长石和火成岩岩屑的分布和含量是引起差异溶蚀作用的重要原因,但储层孔隙分布和非均质性是多种因素综合作用的结果。

3.3.4 破裂作用

破裂作用形成的裂缝和微裂缝的发育程度与研究区的构造演化史相关,2 期构造裂缝主要形成于印支—燕山期和喜山期[40],由于造山期的挤压应力作用及后期的构造抬升作用使研究区的岩石发生脆性变形,产生了裂缝和微裂缝。差异压实作用也能造成粒缘缝等微裂缝的发育[图3(e)—(f)]。破裂作用对储层孔隙度贡献仅为0.2%左右,虽不能显著增加储层的储集空间,但裂缝对致密砂岩的渗流能力有明显的控制作用,早期破裂作用为酸性流体的注入提供了良好的渗流通道,晚期裂缝使孔喉连通性变好,极大地提高了储层物性。压实压溶作用和胶结作用使研究区须二段储层的原生孔隙消失殆尽,次生溶孔和裂缝的发育才使得现今储层具有一定的储集性和渗透性,因此,建设性成岩作用是研究区须二段储层微观非均质性形成的关键。

3.3.5 成岩相

通过计算成岩综合系数可反映压实、胶结等成岩作用对储层孔隙空间体积的影响[41],计算公式为

式中,视微孔隙率的计算公式为

成岩综合系数值越大,表明储集物性变好的成岩作用影响越大,使物性变差的成岩作用影响越小,该参数可作为表征不同成岩相的定量参数[41]。视微孔隙率越大,说明储层有效渗流空间越低,储层的孔喉结构越差。

成岩相是沉积物在一定的地质条件下经历一定成岩作用和演化阶段的产物,包括岩石颗粒、胶结物、组构、孔洞缝等综合特征[30]。根据成岩作用类型、强度和对储层物性的建设或破坏作用将研究区须二段储层划分为4 种成岩相类型,分别为成岩微裂缝相、不稳定组分溶蚀相、自生矿物胶结相、强压实成岩相。成岩综合系数是评价储层物性的定量化成岩参数,通过建立成岩综合系数与储集层物性的关系,二者相关性较好(成岩综合系数与孔隙度相关系数为0.715 1,成岩综合系数与渗透率相关系数为0.514 6),总体上随着成岩综合系数的增大,储层孔隙度和渗透率均呈增大趋势,从而也验证了成岩综合系数对划分储层成岩相的有效性(图8)。

图8 金秋区块须二段储层成岩综合系数与物性的相关关系Fig.8 Relationship between diagenetic integrated coefficient and reservoir physical properties of the second member of Xujiahe Formation in Jinqiu block

成岩微裂缝相是指以裂缝和微裂缝为主要储集空间的储层,具有Ⅰ类孔喉结构,裂缝和微裂缝对物性有显著的改善作用,在常规测井曲线上表现为中低密度、高电阻率,高声波时差的特征。不稳定组分溶蚀相指砂岩中不稳定组分(长石、岩屑等)被溶蚀形成次生孔隙,孔隙类型以粒内溶孔和粒间溶孔为主,孔喉结构为Ⅰ,Ⅱ类,物性较好,测井曲线响应特征为低自然伽马、低密度、中等中子测井值,成岩综合系数为1.2%~12.2%。自生矿物胶结相是沉积物经历较强胶结作用或者溶蚀产物充填于粒内溶孔和粒间溶孔中,主要包括硅质、钙质、黏土矿物胶结等3 类,使储层物性变差,孔喉结构变得复杂,以Ⅲ类为主,成岩综合系数为0.8%~2.3%。硅质胶结在测井曲线上表现为低自然伽马、中低声波时差、中高密度;钙质胶结物呈薄层状分布于与泥岩相毗邻的砂体中,测井曲线表现为低自然伽马、低声波时差、低中子、高密度,电阻率具有明显的“钙尖峰”;黏土矿物胶结在测井上表现为高自然伽马值,高中子孔隙度,低密度值。强压实成岩相物性差或不具备储集性能,成岩综合系数<0.8%,测井曲线响应特征为中高自然伽马值,中高密度,高中子值,中低声波时差。以四川盆地金秋区块JH-3 井须二段为例,其纵向上由多期三角洲前缘亚相厚层块状砂岩叠置(图9),不同沉积时期砂体间或同期砂体内部的沉积韵律、微相组合、成岩相类型及组合等均存在差异,表现出较强的非均质性。水下分流河道微相和河口坝微相发育成岩微裂缝相、不稳定溶蚀成岩相和自生矿物胶结相,微裂缝提高了储层物性和含气性,不稳定组分溶蚀相对应的孔隙度较高,解释结果为气水同层或含水气层,与测试资料较符合,而自生矿物胶结作用对储层的物性具有一定破坏作用。席状砂微相、水下分流间湾微相由细砂岩、粉砂岩和泥岩组成,对应强压实成岩相,其岩心孔隙度<5%。综上所述,沉积相、成岩相和储层物性三者关系密切,储层物性受沉积相和成岩相双重控制,沉积作用和沉积相是决定能否成为储集岩及储集性能好坏的先天性条件,而成岩作用导致其逐渐形成现今的低孔低渗性储集体以及较强的微观非均质性。

图9 金秋区块JH-3 井须二段储层非均质性特征Fig.9 Heterogeneity characteristics of the second member of Xujiahe Formation in well JH-3 in Jinqiu block

4 结论

(1)四川盆地金秋区块须二段储集体属于低孔低渗性致密砂岩储层,孔隙类型多样、喉道细小,孔喉结构和物性均存在较大差异,储层微观非均质性强。其储集空间以次生孔隙为主,原生孔隙较少,表明沉积物进入埋藏成岩环境后,孔喉的大小、类型和最终孔喉结构特征主要受后期成岩作用、成岩环境和成岩演化阶段的影响,形成了现今储层微观非均质性强的特点。

(2)金秋区块须二段储集体按成岩作用类型、强度和对储层物性的建设或破坏作用可划分为4 种成岩相类型,分别为成岩微裂缝相、不稳定组分溶蚀相、自生矿物胶结相、强压实成岩相,通过单井纵向上的成岩相划分,能有效指导气层的识别和评价。

(3)特定构造和沉积背景为金秋区块须二段储层非均质性形成的先决条件,溶蚀、破裂作用等建设性成岩作用以及成岩作用强度在空间上的差异性是决定研究区储层微观非均质性的关键因素。