陕西凤县二里河铅锌矿床金属硫化物标型特征及地质意义

张斌,张革利,陈浩,刘晨

宝鸡西北有色七一七总队有限公司,陕西 宝鸡 721015

0 引言

二里河铅锌矿床为凤太矿集区内铅锌矿主要产矿之一的大型矿床,位于陕西省凤县境内。区内构造极其发育,岩浆作用强烈。前人对其矿床成因、成矿时代和稳定同位素等有过诸多研究[1--3],提出了层控型、海底热水喷流沉积型及层控岩浆热液型等成因观点。近年来,随着研究工作的深入,对二里河铅锌矿床的成因认识在喷流沉积型与层控岩浆热液型之间争论[4--6]。笔者通过对铅锌矿石中金属硫化物研究分析,从微观上找寻相关证据,为该矿床的成因理论提供支撑。

1 区域地质背景

二里河铅锌矿床处于凤太矿集区北部,区内出露的地层主要为中泥盆统古道岭组(D2g)结晶灰岩和上泥盆统星红铺组(D3x)粉砂质千枚岩。断裂构造以近EW向和NE向为主,褶皱构造为尖端山—八方山背斜。沿NE向断裂多充填闪长玢岩脉,岩脉形态规整,并大致呈等间距分布,单个脉体长数百米,厚0.5~1.0 m。

铅锌矿体产于古道岭组灰岩与星红铺组千枚岩接触带,并严格受背斜控制,分布于鞍部及两翼,随背斜构造向东倾伏,倾伏角25°。全矿床共圈出大小矿体41个,以Ⅱ--1矿体规模最大。Ⅱ--1号矿体长2 345 m(地表出露长度650 m),平均厚度6.06 m(工程控制最大厚度26.96 m),背斜北翼矿体最大延深560 m,最小延深60 m,矿体平均品位Pb 1.33%、Zn 6.06%,局部为铜矿体,Cu平均品位0.807%。

2 测试方法

实验样品采自二里河不同中段的坑道内,共计15件。先将所需样品制作成探针片,在电子显微镜下观察矿物赋存形态,圈定需要测试的金属矿物靶区,圈定出不同成矿期的黄铁矿和闪锌矿的待测目标,对探针片喷碳处理后利用电子探针显微分析仪对目标矿物进行测试。电子探针实验在中国地质调查中心岩浆作用成矿与找矿重点实验室测试完成。工作电压20 kV,电流1×10-8A,测试电子束直径1~5 μm,温度20℃,湿度60%,检出角40°。

3 测试结果与标型矿物特征

3.1 测试结果

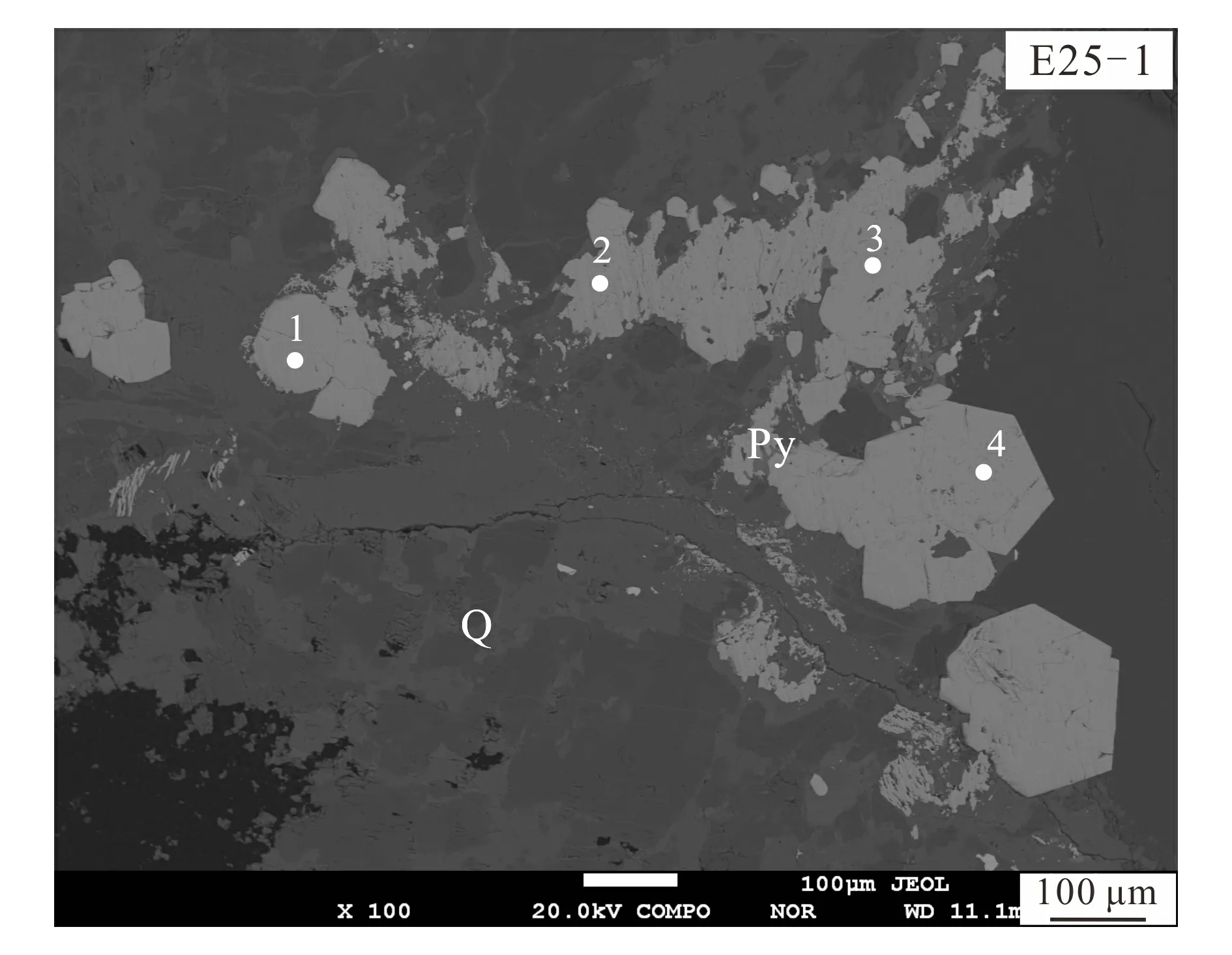

本次电子探针测试分析分别对具有代表性的黄铁矿和闪锌矿进行打点分析。共测试黄铁矿36个点,闪锌矿25个点。具体测试结果见表1、2。

表1 二里河铅锌矿床黄铁矿电子探针测试结果

3.2 标型矿物特征

(1)黄铁矿

黄铁矿根据镜下金属矿物穿插关系大致可分为早期自形黄铁矿、环带状自形黄铁矿和半自形--他形黄铁矿3种。

早期自形黄铁矿该类黄铁矿多零星分布于石英脉中,矿物表面呈坑洼不平整状,整体呈破裂结构或骸晶结构,有明显受后期热液熔蚀的痕迹(图1)。这种黄铁矿形成时间较早,受挤压和熔蚀等作用影响严重,由穿插关系及微观特征推测其可能属中泥盆沉积地层中的产物。

Py.黄铁矿;Sp.闪锌矿;Q.石英;数字表示电子探针测试位置及编号。a.闪锌矿沿早期破裂的自形黄铁矿裂隙充填;b.自形黄铁矿表面见不同程度的熔蚀坑被石英充填。图1 早期自形黄铁矿(反射光)Fig.1 Early autochthonous pyrite (reflected light)

其中Fe的含量为43.12%~46.43%,平均值为45.70%;S的含量为50.96%~54.73%,平均值为53.00%,Co/Ni比值为0.04~1.68,平均值为0.58,除一个数据(1.68)>1外,其余的Co/Ni比值均<1(在检出限以上);As的含量为40×10-6~22 240×10-6,平均值为3 839×10-6。

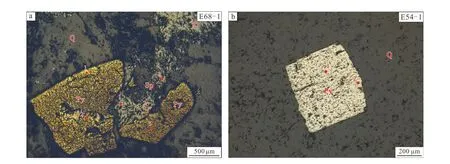

环带状自形黄铁矿该类黄铁矿多见于厚大铅锌矿体边部及附近,具有较明显的环带结构,以正八面体和立方体为主,多与闪锌矿和方铅矿等硫化物共生,推测可能形成于主成矿期,该类黄铁矿的核部镜下特征与早期自形黄铁矿表面相似,可见较多孔隙,孔内多被后期硫化物或石英充填交代(图2);而边部表面较光滑,与核部的镜下特征差异较大。

核部Fe的含量为45.84%~46.59%,平均值为46.11%,S的含量为53.05%~53.87%,平均值为53.39%;边部Fe的含量为44.86%~46.61%,平均值为45.91%,S的含量为51.72%~54.19%,平均值为52.91%。核部Co/Ni比值在检出限以上的仅有一个数据为0.46, As的含量为220×10-6~2 290×10-6,平均值为1 083×10-6;边部Co/Ni比值为1.22~7.67,平均值为3.52,所有检出限以上数据均>1,As的含量为520×10-6~2 310×10-6,平均值为1 618×10-6。对比核部与边部测试数据显示:环带As的含量具有核部较低、边部较高的特征,呈较明显的凹槽现象。

Py.黄铁矿;Sp.闪锌矿;Gn.方铅矿;Q.石英;数字表示电子探针测试位置及编号。a.正八面体环带状黄铁矿与闪锌矿、方铅矿共生;b.立方体环带状黄铁矿与闪锌矿共生。图2 环带状黄铁矿(背散射)Fig.2 Banded pyrite (backscattering)

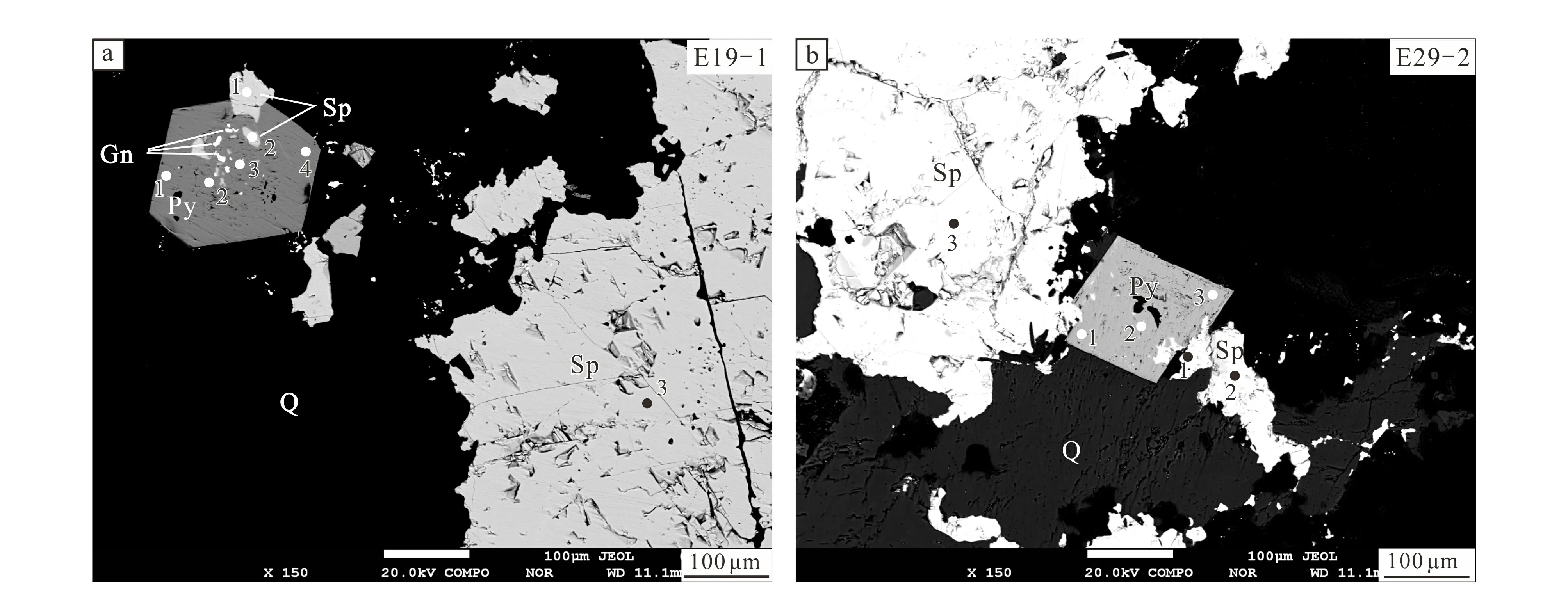

半自形--他形黄铁矿该类黄铁矿多呈半自形--他形,在本次测试样品中相对少见,仅在部分石英脉伴生矿石中偶尔可见,其表面较光滑,镜下特征与环带状黄铁矿边部较相似(图3)。

该类黄铁矿中Fe的含量为45.87%~47.02%,平均值为46.48%;S的含量为52.65%~54.67%,平均值为53.69%,S/Fe值为1.14~1.19,接近于黄铁矿理论值(Fe:46.55%,S:53.45%)。Co/Ni比值为0.98~2.42,平均值为1.40,在检出限以上数据中仅一个测试点Co/Ni比值<1(0.98),其他点的Co/Ni比值均>1;As的含量为170×10-6~760×10-6,平均值为380×10-6。

Py.黄铁矿;Q.石英;数字表示电子探针测试位置及编号。图3 半自形--他形黄铁矿(背散射)Fig.3 Subhedral and anhedral pyrite (backscattering)

(2)闪锌矿

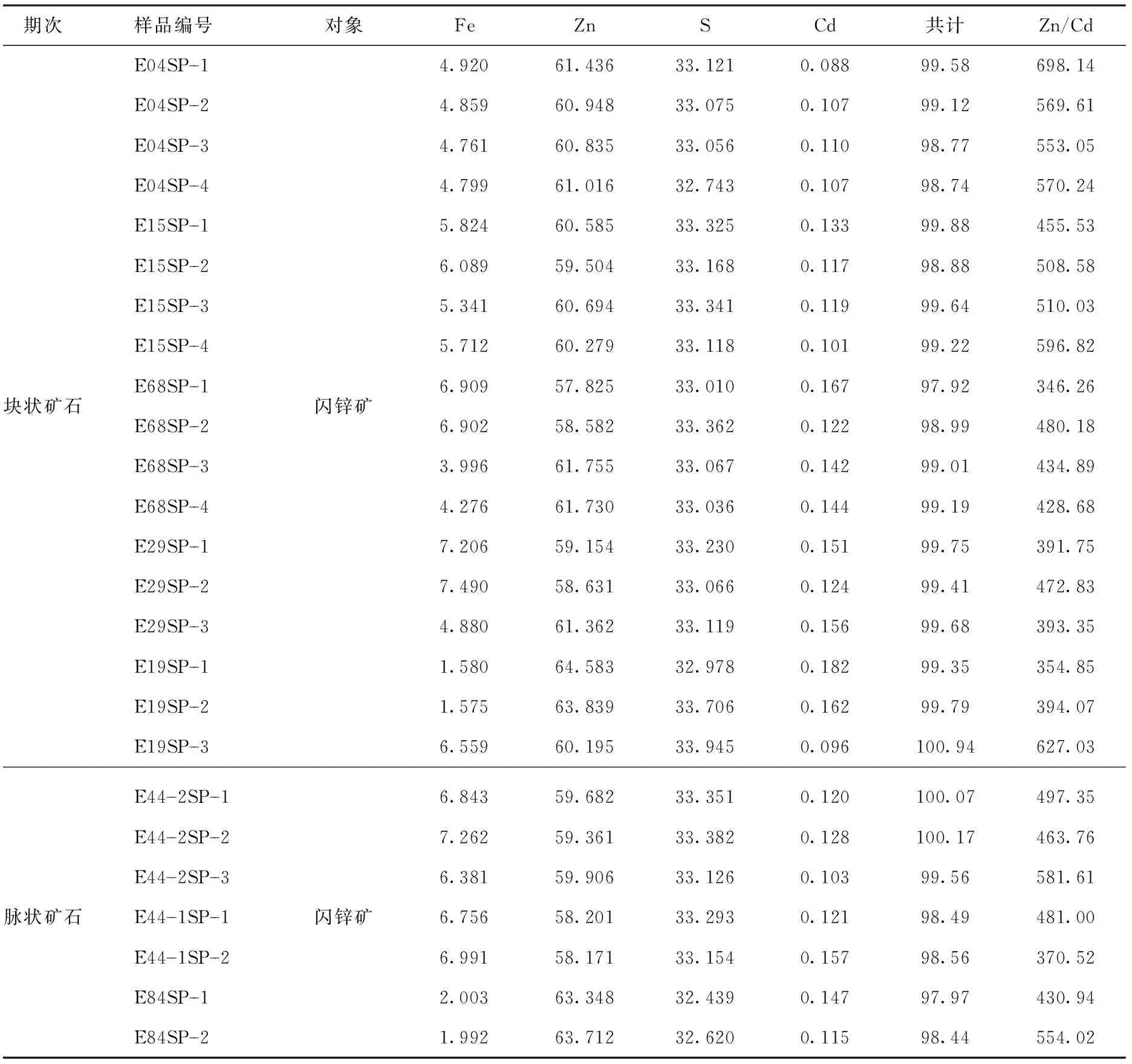

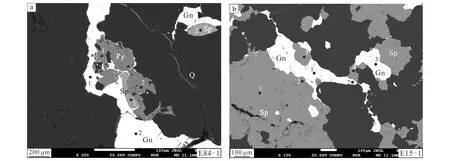

二里河闪锌矿主要分为脉状和块状,富闪锌矿主体形成于早成矿阶段,颜色为棕褐色和浅褐色,规模较大,分布较集中,多与石英脉共生,少数见与方铅矿或黄铁矿共生,是二里河铅锌矿开采的主矿体,局部赋存于石英脉中的闪锌矿呈脉状。闪锌矿中星散分布有粒度大小不一的铁质颗粒,表面呈棕黑色,有熔蚀现象,呈镶嵌状分布不均 。

二里河闪锌矿中Zn含量为57.83%~64.58%,平均值为60.61%,S含量为32.44%~33.95%,平均值为33.15%,Fe含量为1.58%~7.49%,平均值5.28%。根据Fe含量特征可将闪锌矿划分为两种类型:一种闪锌矿呈细粒他形浸染状、细脉状产出,Fe含量<2%(图4a);另一种闪锌矿呈中粗粒他形产出,块状矿石,Fe含量>4%,属含铁闪锌矿(图4b)。Cd的含量为880×10-6~1 820×10-6,平均值为1 287.6×10-6。Zn/Cd值为346~698,平均值为486。

表2 二里河铅锌矿床闪锌矿电子探针测试结果

Py.黄铁矿;Sp.闪锌矿;Gn.方铅矿;Q.石英;数字表示电子探针测试位置及编号。a.充填于裂隙中的闪锌矿铁含量低(Fe<2%);b.闪锌矿铁含量相对较高(Fe>4%)。图4 闪锌矿与方铅矿共生(背散射)Fig.4 Paragenesis of sphalerite and galena (backscattering)

4 讨论

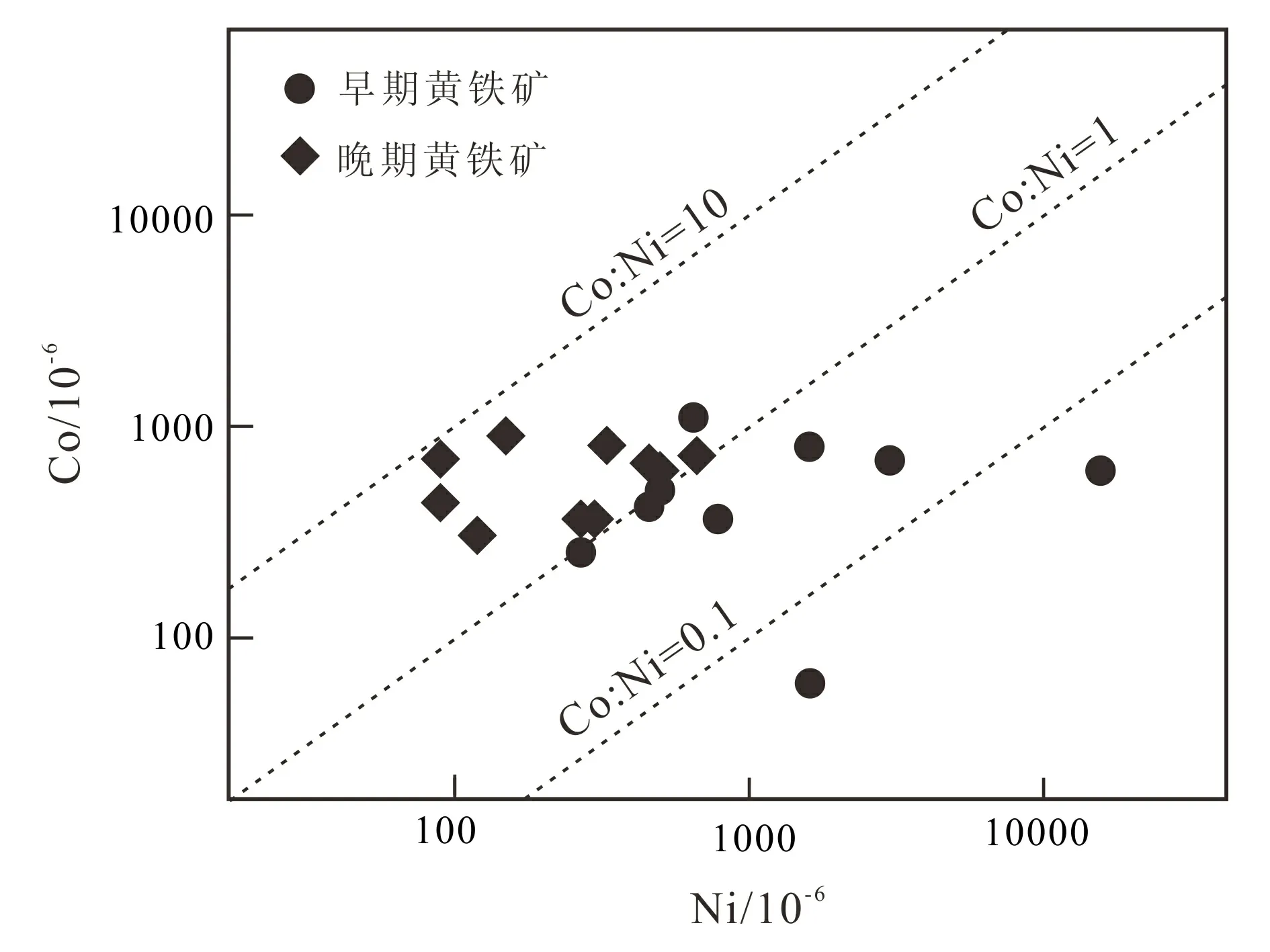

黄铁矿的微量元素Co , Ni等一般呈类质同象取代Fe,在沉积成因的黄铁矿和热液成因黄铁矿中Co, Ni的含量特征存在差异,可根据黄铁矿的Co/Ni比值确定其成因。前人研究认为,地壳中Co/Ni比值为0.28,沉积成因黄铁矿中Co/Ni比值一般

在黄铁矿Co--Ni关系图解(图5)中, 以Co/Ni=1为界,二里河铅锌矿床中的黄铁矿明显可分为两类:一类以表面发育空洞,具有明显后期热液熔蚀现象的早期黄铁矿为代表,该类黄铁矿Co/Ni比值整体偏小(<1),具有较明显的沉积成因特征。黄铁矿矿相学特征表明,该类黄铁矿晶核多呈破裂状,表明其经历过较强的后期构造改造作用,而且可见显微含矿细脉充填于该期黄铁矿裂隙内。此外,矿石中亦可见石英颗粒中发育黄铁矿包体,暗示后期成矿热液在运移过程中可能将部分早期沉积黄铁矿携带到成矿有利部位,即矿区铅锌矿化时间应晚于此类沉积成因黄铁矿;另一类黄铁矿以表面平整、呈半自形--他形为特征,Co/Ni>1,具有热液成因黄铁矿的特征,且该类黄铁矿多与方铅矿和闪锌矿等伴生,表明矿区铅锌矿化可能与该期热液活动关系密切,从而证明二里河铅锌矿的成因可能并非热水喷流沉积,极有可能是后期构造--热液活动。

图5 黄铁矿中Co与Ni比值分布图Fig.5 Distribution of Co and Ni ratio in pyrite

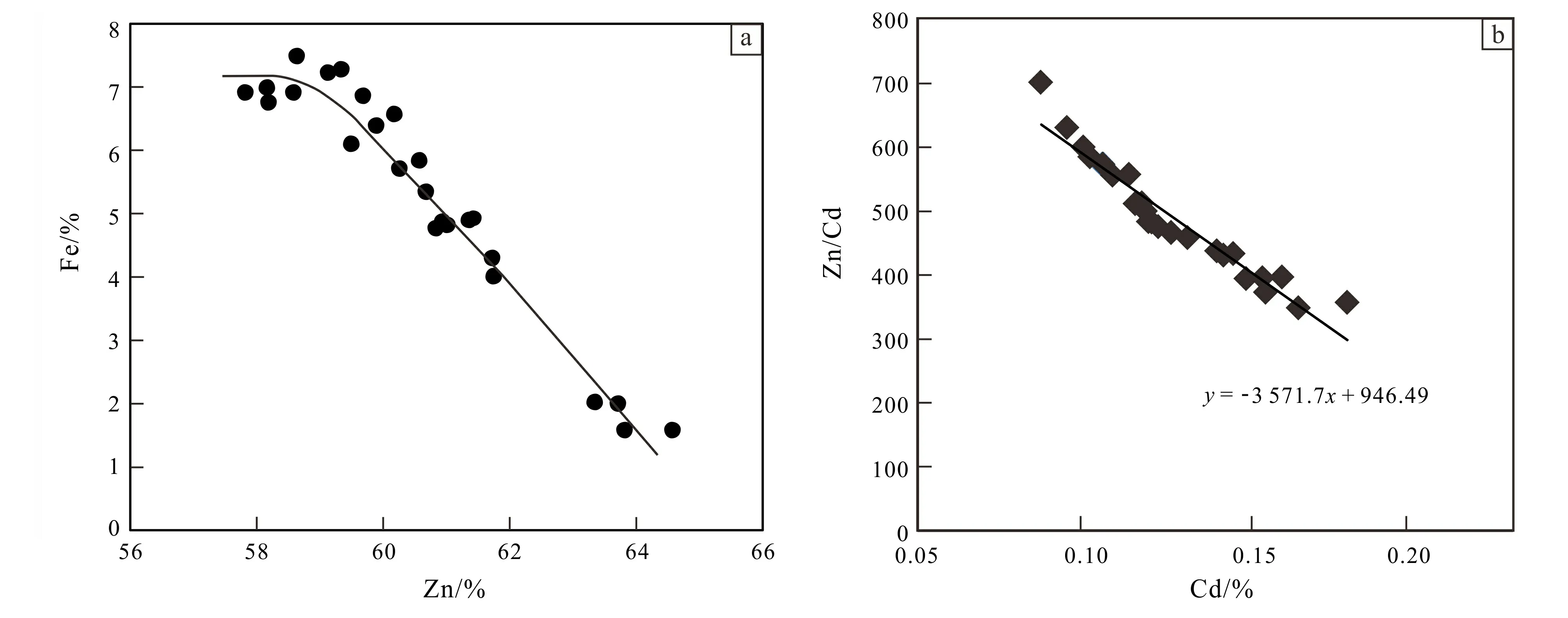

对闪锌矿研究表明,二里河铅锌矿床中闪锌矿可根据Fe含量划分为两种类型:大多数闪锌矿Fe含量变化于4%~8%之间,属于含铁闪锌矿;少量闪锌矿Fe含量<2%,为闪锌矿[9]。造成这种现象的原因有两种可能:一是铅锌矿化由两种不同成因的闪锌矿组成;二是两类闪锌矿来源相同,但在形成过程中局部与其他含铁物质发生交代,造成Fe含量出现明显差异。结合镜下观察,含铁闪锌矿呈集合体块状,表面镶嵌有不同程度的黄铁矿,表现出闪锌矿交代铁质的现象,而闪锌矿(Fe<2%)呈细粒状包裹于石英中,或嵌入其他矿物孔隙中,未见交代铁质的现象。据此推测二里河闪锌矿中Fe含量的变化可能与闪锌矿交代了早期的黄铁矿有关,这种解释符合早期黄铁矿表面被熔蚀的地质事实。同时,对闪锌矿中Zn与Fe关系研究表明二者之间存在明显负相关特征,可能存在替换关系,但Fe与Zn并不以类质同象的形式存在,而是在一定范围内Fe置换了Zn;当Zn的含量过低,Fe的含量基本保持不变,Fe<2%的闪锌矿和含铁闪锌矿(4%~8%)在Zn--Fe图解中呈线性关系(图6a),表明两种闪锌矿属于同一成矿阶段,并非两种不同成因。进而结合矿物穿插关系可以确定闪锌矿与环带状黄铁矿外部环带属于同期或较晚期次的热液产物(图2a)。

图6 二里河闪锌矿中Zn与各元素关系图Fig.6 Relationship between Zn and each element in Erlihe sphalerite

东塘子铅锌矿床毗邻二里河铅锌矿床,二者具有相同的成矿特征和地质条件,笔者认为两个大型铅锌矿床属同期同物质来源的产物。但在东塘子铅锌矿床中的闪锌矿Fe含量为1.11%~2.47%,平均值为1.79%(未发表),多数闪锌矿Fe含量<2%,与二里河特征相反,即二里河大部分闪锌矿Fe含量高达4%~8%,如何解释二者之间的差异?通过对比两个矿区发现,二里河矿区闪锌矿表面普遍存在明显的熔蚀坑,呈凹凸不平状,而东塘子闪锌矿表面熔蚀较弱,由此可见造成两个矿区闪锌矿含铁量不同的主要原因与该熔蚀作用程度有关,即二里河矿区早期沉淀有较多的含铁物质,该物质与后期侵入的铅锌成矿热液作用最终形成了现在的二里河铅锌矿床,该推论与前面叙述的黄铁矿地质事实一致。

前人研究认为Fe具有亲氧性和亲硫性双重特征,往往较Zn更早沉降形成磁铁矿等,而Zn为亲硫亲铜元素,在岩浆结晶过程中随着温度降低趋向于进入岩浆期后热液流体中,并在中、低温热液作用过程中在有利空间沉降富集成矿,在高温环境中Fe具有强烈类质同象置换闪锌矿中Zn的能力[10]。也就是说,在一定程度内闪锌矿中的Fe含量越高,指示着其成矿温度相对较高。因此推测二里河矿区闪锌矿的形成温度高于东塘子铅锌矿床;闪锌矿中Cd的分布较为集中,在Cd--Zn/Cd图中(图6b),Cd含量与Zn/Cd比值呈明显的负相关关系,与岩浆热液矿床中闪锌矿的特征相类似。前人研究认为闪锌矿中的Zn与Cd比值可用作测温:Zn/Cd>500指示高温,Zn/Cd=250±时指示中温,Zn/Cd<100时指示低温[10--12]。在二里河矿区闪锌矿中Zn/Cd比值为346~698,表明其成矿温度大致属于中高温。

5 结论

(1)二里河铅锌矿床存在两类性质截然不同的黄铁矿,其成矿与后期热液成因的黄铁矿关系密切。

(2)经对黄铁矿Co/Ni比值、闪锌矿Zn/Cd比值和Fe含量变化特征研究,确认二里河铅锌矿的形成存在热液叠加改造作用,并非所谓的海底热水喷流沉积成因,矿床为层控--岩浆热液型成因。