《杜凤治日记》中关于钱银的隐语

邱捷(中山大学历史系教授)

清末两广总督瑞麟,在很长一段时间里,他是杜凤治的顶头上司。

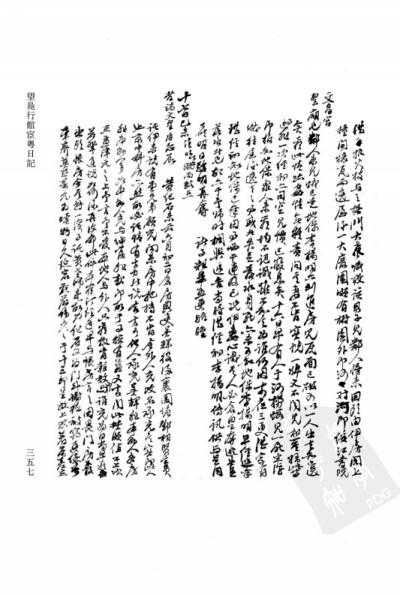

杜凤治日记关于学官来为书吏接充说项的记载。

晚清广东州县官杜凤治在其日记中记载了大量官员、书吏谋取“法外”收入以及官、吏之间利益输送的生动事实,令今人觉得可笑的同时,还可以对清朝官场上下贪腐的情况获得更多认识。

衙门书吏向州县官的奉送

清朝每个州县衙门,都参照朝廷吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部,设立了吏房、户房、礼房、兵房、刑房、工房,还有一个负责收发等日常事务的承发房,户房的职能还会分解为粮房、仓房、库房等。在各房办理具体公务、维持衙门日常运作的人被称为书吏。不过,“编制内”的书吏人数有限,而“编制外”的书吏可能多至数十甚至上百倍。

清朝的制度设计,有很多脱离实际又刻板的地方。例如,财政上并不保证州县公务的开支,朝廷颁发给官员的俸禄(相当于固定工薪)和养廉(相当于职务津贴)全部用于公务都远远不够,更不用说维持本人和家庭的生活了。“编制外”的书吏没有任何报酬,“编制内”书吏每年所得的“工食”银甚至不足以养活自己。无论官还是吏,没有人能靠“法定”的收入维持生活和公务开支,于是,谋求“法外”收入就成为所有官员、书吏不得不做,而又十分积极去做的事。书吏在县衙办事,手中有权,自然有各种谋财的机会。例如,征收赋税须由书吏经手,其中就有大量虽不“合法”但已成为“惯例”的浮收,书吏通常还会在“惯例”外巧立名目再加收。又如,在诉讼中书吏可以向所有当事人收取多项费用,甚至敲诈勒索。长袖善舞的书吏,还会挪用所征赋税进行投资经营。在杜凤治任职的州县,有些书吏比州县官富有得多。

州县官不向书吏提供公务经费,基本不发放酬劳,但又要依靠他们办理公务,还接受他们的馈送,就只能对他们的所作作为眼开眼闭。杜凤治当然也是如此。清朝赋税都收银两,但四会的书吏征税时不用户部规定的“司码公砝”称银两,而用私制的“重平”,这样,纳税人就要多交。知县杜凤治知道后,只是轻描淡写地提醒书吏们不要做得太过分,实际上默许书吏继续使用“重平”收税。

在州县之内,州县官处在“法外”收入利益输送链的顶端。“编制外”的书吏要向“编制内”书吏馈送,下层书吏要向主管某房的书吏“典吏”馈送,而典吏则要向州县官馈送,越级馈送也是常事。书吏也不敢不向州县官馈送,因为州县官对书吏的选任、奖惩有绝对的权力,不送就当不成或当不下去。馈送的形式有很多花样,例如,书吏要向新来的州县官送“到任礼”,逢节日与州县官本人、太太生日要送“节寿礼”,特别大宗的馈送是书吏充任时送给州县官的“公礼”。

“编制内”的书吏都有任期,期满就要重新办理“充任”手续。因为州县官对书吏的任免有决定权,所以,每到书吏充任期满、选人续充之际,想连任或想新充任书吏者,都要向州县官申请,但“公礼”上不了台盘,数额多少并无明文规定,大体上是价高者得,同时,也会考虑其他因素,其间,官、吏之间就有很多计较。

围绕“公礼”讨价还价时的隐语

同治八年(1869),杜凤治在四会知县任上,正值书吏役满(充任时间已满),日记用了很多篇幅描述书吏接充时围绕“公礼”数额讨价还价的细节。

当年二月,户房(主管户口、赋税的册籍等)典吏刘珍充任五年将役满,另一个书吏陆光情愿承充,通过杜凤治的“家人”(跟随杜凤治办理公务的长随,身份如同仆役)马玉对杜凤治说愿意出“两诗佛头”作为“公礼”。因为当时通用的银元都从外国而来,而外国银元上往往有人头像,有些银元的头像很光滑,有点像佛像,所以民间俗称银元为“番佛”。另外,《论语·为政》有一节说:“《诗》三百,一言以蔽之。曰:思无邪。”故官场、民间往往以“一诗”作为“三百”的隐语。“两诗佛头”就是600元。但户房典吏牟利机会多,杜凤治认为太少。陆光再通过马玉来说,表示充费加其他费用可增加到“孟津一会”。因为古代史籍有周武王在孟津大会八百诸侯之说,“孟津一会”意即800元。

与此同时,兵房(主管缉捕、驿站、县衙武装人员等)典吏也役满,愿接充者陈珍托巡检(知县下属负责缉捕等事务的小官)龚葆球来说,“内外一切在内名世番佛”,杜凤治表示“一切不在内”或可照办。他们说的是什么意思呢? 原来,《孟子·公孙丑下》有一段话:“五百年必有王者兴,其间必有名世者。”“名世番佛”就是指500元。求充者希望这500元既包括“公礼”,又包括其他费用。杜凤治回复说这500元全部作为“公礼”、其他费用另计才有可能批准。稍后,龚葆球与杜凤治商定陈珍以“五五佛头数”(550元)接充。

到六月,仓房(主管征收、仓库等)典吏吴辉役满,生员邓相贤有个堂兄弟愿充,托县学教谕(主管一县生员的学官)黄圣之做中间人向杜凤治说项。吴辉非四会县人,各房典吏多数是外县人,邓某则是本县人。按一般惯例,为避免在执行公务时偏向亲朋,本县人并非有利条件。但杜表示:“予不管本地人与外人,只看孰肯报效即与谁充。为日尚早,看若辈进说如何后再复命。”此事本来典史(知县属下管理缉捕、监狱的小官)谢鉁经手,早与账房提及,但没有同杜凤治的门上“家人”(相当于今日机关的传达室主管,但权力更大)谈妥。账房劝谢鉁告诉邓某转一弯子托黄学官,因知县会更给学官面子。此后黄圣之、谢鉁替邓相贤来讨价还价,仓房典吏有更多牟利机会,上次充费为“孟津元元”(1600元)。但此时因收入减少不能再按旧日数额,杜凤治开头表示可减少至“月半”(1500元),邓某则通过中介者表示肯出“竿一二元数”(一千一二百元),杜凤治再回复说,如果邓某出不到“月半元”,可以再降一点,按两计算,“一竹(一千)不可少矣”。(1000两约折合1390元)

书吏充任的“公礼”是州县官收入的重要来源。“公礼”的多少虽有一定惯例和幅度,但具体数额则有待州县官与书吏的讨价还价。求充书吏者一般不会直接同州县官商讨,多通过佐杂、学官等州县官的下属,或与州县官的师爷、官亲、“家人”谈。日记用隐语记载“公礼”数额,可见杜凤治自己也明白这类“惯例”收入不是很光彩的事,但州县官人人都收,他也理直气壮地收取。

▶下转第24版