S.0259V《弥勒下生经变画稿》研究——兼论敦煌石窟弥勒经变图像的制作

龙 忠 陈丽娟

(1.西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070;2.西北师范大学 体育学院,甘肃 兰州 730070)

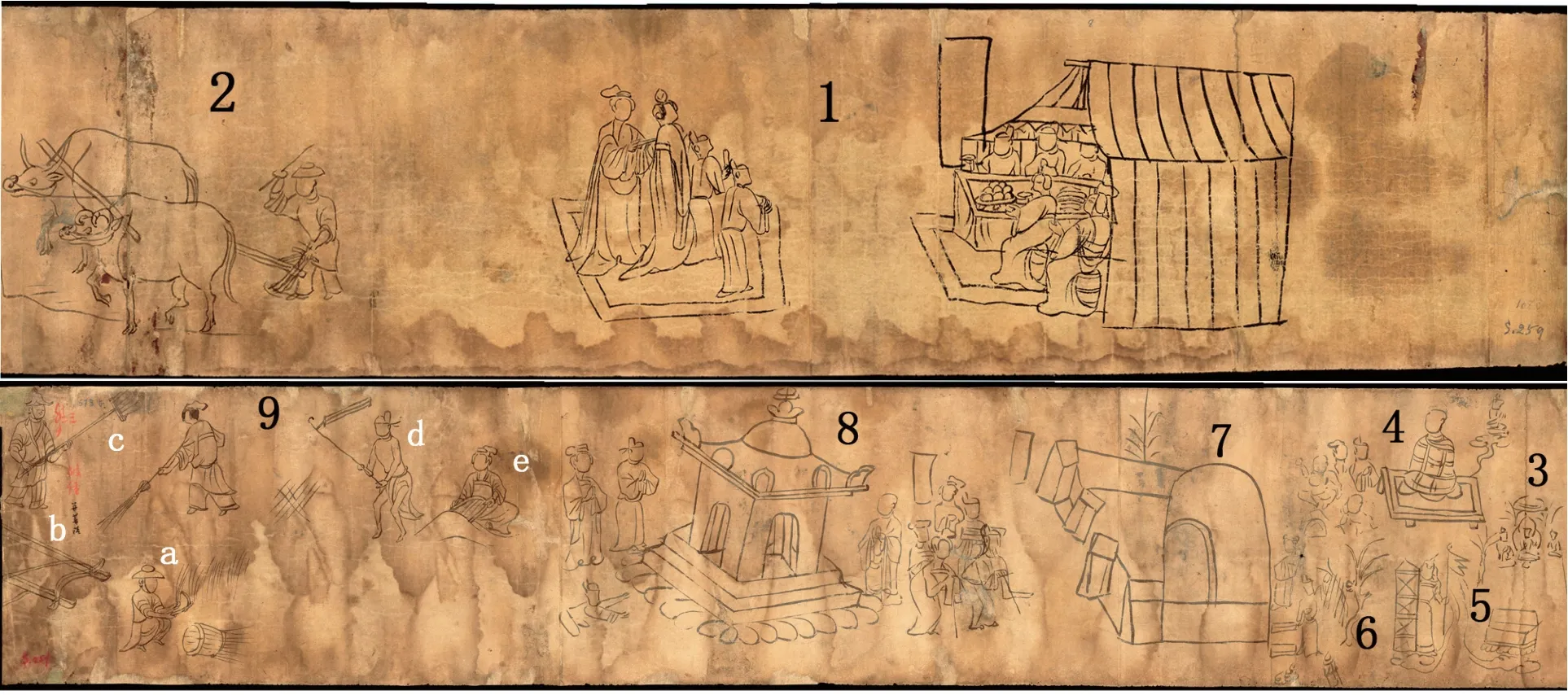

敦煌遗书S.0259V《弥勒下生经变画稿》,现藏于大英图书馆。此画稿绘于《金刚般若波罗蜜经》卷背,[1]8,[2]52-60,[3]249-252,[4]647同卷背面还有蒋孝琬所写的“破经”“并菩萨”字样以及其他数字。经卷上下高为24.7厘米,长240.5厘米,材质为黄麻纸。目前学界对它的研究颇丰,日本学者秋山光和将其名称定为“弥勒下生经变白描粉本”,并对画面内容作了详细分析,结合敦煌石窟中留存下来的弥勒经变图像,进行了相关的比较研究。[4]648沙武田在秋山光和研究的基础上,对画面作详细分析,并提出:“S.0259V《弥勒下生经变稿》应该是莫高窟第196窟壁画《弥勒下生经变》的壁画稿本”[5]29,将S.0259V《弥勒下生经变画稿》和莫高窟第196窟《弥勒下生经变》对比分析,认为此画稿属于晚唐作品。本文在前贤研究的基础上,对S.0259V《弥勒下生经变画稿》作图像志的分析,指出此画稿是制作弥勒经变图像的范本,并借以分析敦煌石窟弥勒经变图像的制作模式。

一、图像志分析

S.0259V《弥勒下生经变画稿》尾部残损,各场景零散分布于长卷之上。从卷首至卷尾,笔者对各场景作了标号(图1),现依标号描述其图像如下。

图1 S.0259V《弥勒下生经变画稿》及其标号

1.画面分两部分。右边有一人字形帐篷,内设一长桌,桌上摆满瓜果、饭菜等食物。桌子两边坐满客人,共三男两女。男子头戴翘脚幞头,身着圆领衣袍。女子梳高髻,身着裙衫,坐于圆墩子上。左边两男两女,站在方形毯子上,面向帐篷中的客人。中间女子梳花苞形高髻,身着大袖裙衫。其身后女子梳高髻,身着披帛裙衫。两男子带幞头,身着窄袖长袍。

2.二牛抬杠,拉犁耕田。后有一男子,头戴草帽,身穿窄袖衣、长裤,挽袖,一手扶直辕犁,一手扬鞭。

3.简笔勾勒出一佛二菩萨形象。

4.绘一僧人趺坐于方形矮几上,身着田相衣。旁边简单绘出跪着的两人,双手合十。

5.画两朵云彩,左右分开。右边云上托起一宝盒。左边云上站着一男子,一手持盾牌状物,另一手拿一小旗。

6.画一树,树上挂有衣物状东西。旁边简单勾勒出一男子,伸手取树上所挂之物,其余模糊。

7.画面分两部分。右边画一圆顶形建筑,有圆拱形门,建筑前有院墙及阙门。建筑外绘一形象简单的树。左边画男女五人,三人围着两个弯腰拄拐杖的老者,向阙门走去。

8.画一单层方形塔,四面有圆拱形佛龛。前有一人跪拜。旁边站立一男一女。男子头戴翘脚幞头,身着窄袖长袍,双手合十。女子梳高髻,身着窄袖裙衫,双手合十。塔后简略勾勒出一男子,似礼拜佛塔。

9.画面表现的是收获,由5个连贯的场景构成。a.一男子头戴草帽,蹲着,一手持镰刀收割庄稼,前有捆好的作物。b.画面残缺,仅剩部分车辕。c.画面中有一男一女。男子身着窄袖交领紧身衣,下着长裤,裤边挽起,躬身双手拿叉,扬场。该男像绘有简单的五官。女子梳高髻,身着窄袖裙,双手拿着扫把轻掠扬下来粮食中的糠。d.画一男子,戴翘脚幞头,赤身,仅穿犊鼻裈,手举链枷,正在打场。e.画一女子,梳高髻,蹲着,双手拿一簸箕,准备簸收获的粮食。

二、图像来源

通过以上图像志分析,我们很容易识别出,此画稿为《弥勒下生经》中描述的诸事。现依据经典,梳理图像内容如下。

1.婚嫁图。唐代义净译《佛说弥勒下生成佛经》 (以下简称“义净本”)云:“女年五百岁,方乃作婚姻”;鸠摩罗什译《佛说弥勒大成佛经》(以下简称“鸠摩罗什本”)云:“女人年五百岁尔乃行嫁”。图中描绘的是帐篷中的婚宴及新郎、新娘。

2.牛耕图, 9.收获图。义净本云:“自然出香稻,美味皆充足”,鸠摩罗什本云:“天神力故,一种七获,用功甚少,所收甚多,谷稼滋茂,无有草秽”。画稿用牛耕图和收获图共同诠释“一种七获”的内容。经文简略,但是表现在壁画中反映的是当时生动的劳动场面。

3.说法图。图像是对经文的形象阐释,义净本中有“供养牟尼主,来生我法中”的描写。

4.听法图。同说法图一样,是对经文内容的形象阐释,义净本中有“教汝修正道,来生我法中”。

5.路不拾遗图。义净本中没有此内容,图像是根据鸠摩罗什本或竺法护译本绘制。鸠摩罗什本云:“有四大宝藏……是时众宝无守护者,众人见之,心不贪着,弃之于地,犹如瓦石、草木、土块。时人见者,心生厌离。”此图还出现在榆林窟第25窟《弥勒经变》中。相比较经文复杂的描述,画稿表现的形象较为简略。

6.树上生衣图。鸠摩罗什本没有此内容,竺法护译本和义净本有。义净本云:“诸树生衣服,众彩共庄严。”

7.老人入墓图。义净本云:“人命将终尽,自往诣尸林”,鸠摩罗什本云:“时世人民,若年衰老,自然行诣山林树下,安乐淡泊念佛取尽”。画面描绘的正是老者在亲人的陪伴下向穹庐形墓室走去。

8.礼拜佛塔图。义净本云:“供养牟尼塔,来生我法中。”说法图、听法图和礼拜佛塔图分别对应佛、法、僧,即“或归佛法僧,恭敬常亲近”。

从弥勒经变依据的经典情况看,“初唐下生变据竺法护译本;盛唐下生变多据竺法护和鸠摩罗什译本,个别据义净本;中唐以后多依义净译本”[6]35。因此,画稿主要依据唐代义净本绘制,但是也有鸠摩罗什本和竺法护译本的内容。此画稿为画师制作敦煌石窟弥勒经变图像时所用的范本。日本学者秋山光和定其名为“S.0259V《弥勒下生经变稿》”,郝春文编著《英藏敦煌社会历史文献释录》第一卷定其名为“弥勒下生经变白描粉本”。[4]647-648

此画稿并没有具体的年代,但画中人物服饰能给我们提供一些关于绘画年代的信息。图1的1、8、9画面中男子头戴翘脚幞头,身着窄袖袍,幞头的时代特征尤为明显。“幞头式样由软式前倾,演为硬式略见方折,和原有软式并行,时代当较晚。传志称出自晚唐鱼朝恩,倒比较可信……从敦煌画反映,可知也正是在这一阶段,软翅变成硬翅,起始向两侧平展,到宋代方定型成展翅漆纱幞头。”[7]284图中人物的幞头虽是翘脚,但还没有达到两脚平行的程度,说明处于从软脚向平行的翘脚过渡的时期。此外,图1的1、4、8、9中的女子梳高髻,身着裙衫。从这些画面细节可知,此画稿应绘制于晚唐时期[5]29。

秋山光和、沙武田等学者将此画稿与敦煌石窟弥勒经变图像内容作详细比较,得出结论:“S.0259V画稿所设计绘制的极有可能是晚唐景福二年(公元892年)前后(敦煌地区为索勋执掌归义军政权时期)所建莫高窟第196窟《弥勒下生经变》中的‘弥勒世界诸事’画面内容;换言之,S.0259V《弥勒下生经变稿》可能为莫高窟第196窟壁画《弥勒下生经变》诸故事壁画的稿本”[5]27。莫高窟第196窟主室北壁,绘有一铺《弥勒下生经变》,其中包括听法图、说法图、礼拜佛塔图、路不拾遗图、老人入墓图、收获图、牛耕图、树上生衣图和婚嫁图等。其画面形式、人物造型、图像种类等与S.0259V《弥勒下生经变画稿》基本吻合。S.0259V《弥勒下生经变画稿》应是画师在绘制莫高窟第196窟《弥勒下生经变》时,采用和借鉴的艺术范本。

三、弥勒经变图像的制作

通过对S.0259V《弥勒下生经变画稿》的分析,我们可以看到,绘制大型的经变画有着一定的程式性,画师需要以先辈传下来的图像范式为依据,在此基础上添加画面细节,绘制成完整的壁画。由于洞窟型制不同,具体墙面形状各异,以及功德主、供养人的喜好不同,每一铺经变画都有着不同的样式,可以说是个性与共性、个别与一般的统一。这里的个性与个别指的就是具体情况;而共性与统一指的便是具有高度概括的、被世代画师传承的图像范式,正如流传至今的S.0259V《弥勒下生经变画稿》,便是绘制弥勒经变画时典型的图像范式。

画师在绘制大型经变画之前,需要不同的范本,对范本的运用是画师的必备技能之一。学徒最初按照先辈所传下来的图样临摹,反复练习,掌握其基本构图和人物样式,然后结合现实生活,画出完整的图像。从临摹到掌握,是一个长期的训练过程,也是一个学徒能够独立完成作品的必经之路。敦煌画师又被称为“绘画手”“画匠”“画院使”或“丹青上士”等,有着不同的分工和级别,他们绘制的内容也有所区别。年轻的学徒一边临摹范本,一边跟随师父在洞窟中绘制壁画,进行艺术实践锻炼。学徒一般先负责较为简单的、不太重要的任务,如上色、绘制装饰纹样、描绘边角等。如果画技有了长进,达到一定水平,便可接受师父分配的较为重要的任务,如人物的勾线、次要场景的绘画、建筑物的绘制等。出师以后,即可独立按照赞助人或供养人的要求绘制壁画,也可在师父的带领下或者在团队中合作完成壁画的绘制。

绘制弥勒经变图像主要分两部分:一部分是对画面中佛菩萨像的绘制,较为固定,有着固定的图像范式或程式。佛菩萨像的基本样式有着特定的宗教规范,画师不能轻易改变。另一部分是对弥勒世界诸事的绘制,最为灵活多变,画师不易掌握,需要参考和借鉴当时的社会生活面貌。

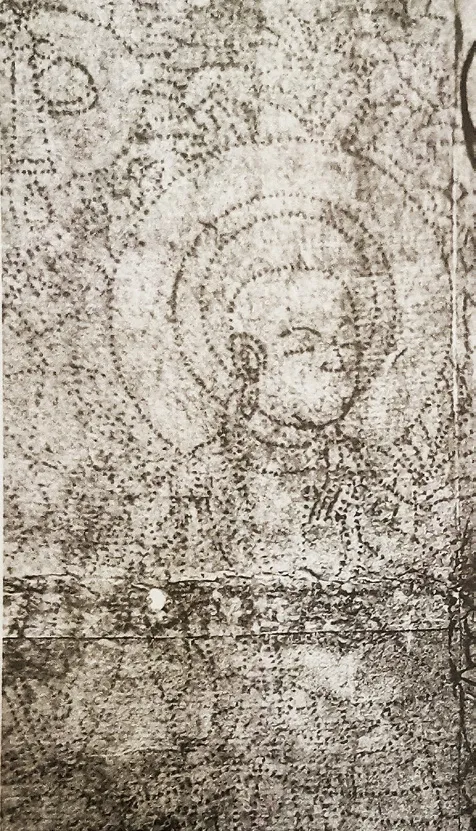

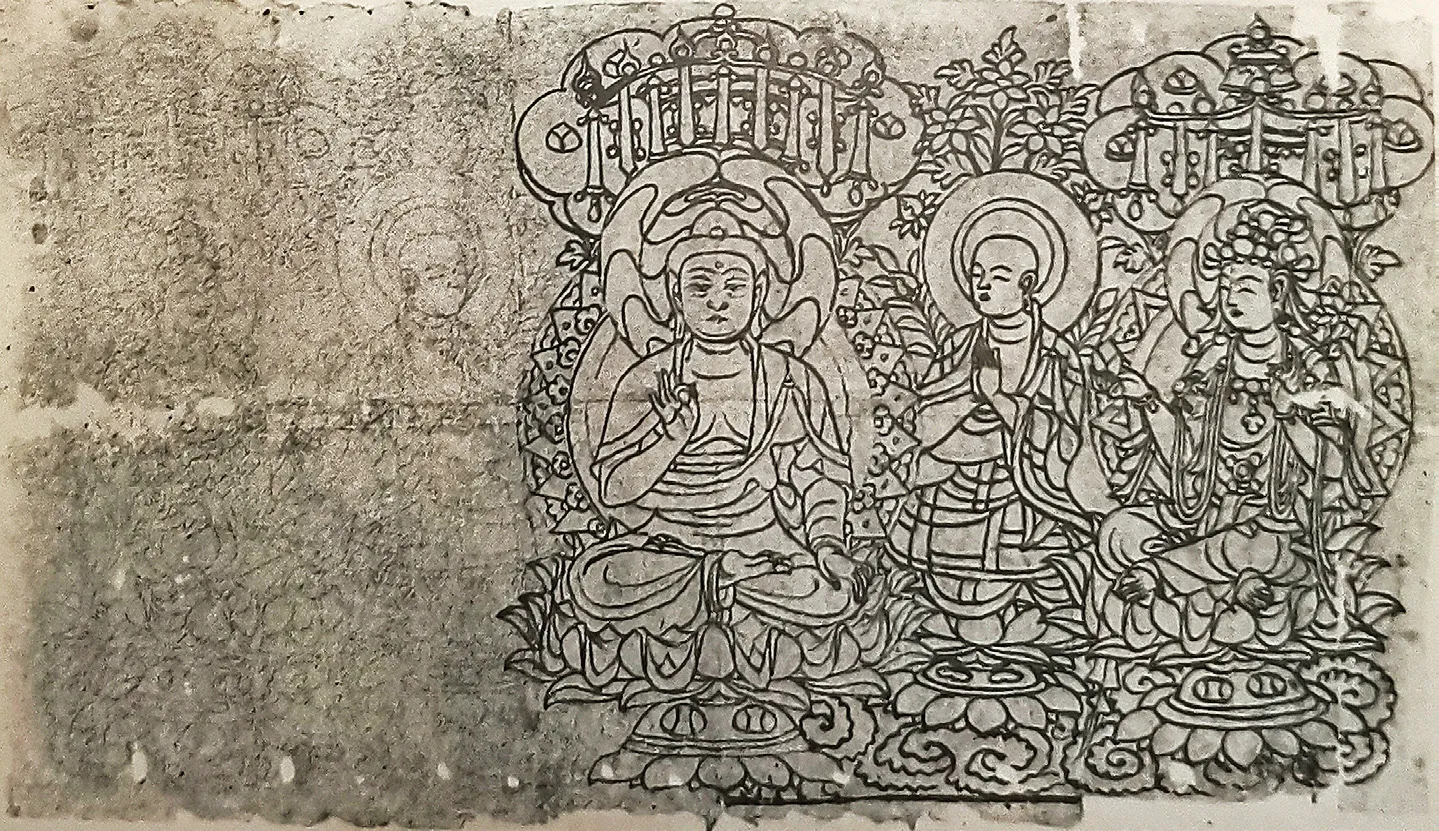

首先,对佛菩萨像的绘制,画师需要依据先辈传下来的范本(或粉本),而不能随意创作。S.0259V《弥勒下生经变画稿》中仅有世俗场景,并无弥勒三会中佛菩萨的图像。这并不是说绘制佛菩萨像不需要范本。恰好相反,绘制前就需要准备佛菩萨像的图像范本。这既是对约定俗成的宗教艺术范式的传承,也是佛教造像仪轨使然——佛教需要稳定的图像来解读经典和传播教义。绘制佛菩萨像,要先在纸上绘制好范本,接着用针沿着线条扎上密密麻麻的小孔(图2—4),然后将制好的范本贴在事先处理好的墙面上,再将当地产的赤粉涂在纸面上。有孔的地方,赤粉会留在墙面上。待去掉范本,墙面上留下的红点便会连成图像。另一个相似的技法是“拍灰”,即将带有针孔的范本贴在墙面上,用装有草木灰的布包轻轻拍打纸面,草木灰便会穿过针孔留在墙面上。去掉纸张后,即可按照灰点描线。

图2 大英博物馆藏《敦煌遗书针孔线佛像》(局部)

图3画的是佛五尊像。右侧的弟子和菩萨用线勾勒,左边的弟子和菩萨像则是画幅对折后画成,然后依照墨线扎出密密麻麻的针孔。从残留的痕迹看,此范本还曾被用于实际的壁画绘制。

图3 大英博物馆藏《佛五尊像线描图》

图4描绘的是一幅坐佛像范本,正反两面都有佛像,背面的佛像略小,且被扎了针孔。

图4 大英博物馆藏《坐佛像线描图》

目前,我们虽未发现弥勒经变的佛菩萨像范本,但其他壁画白描底稿让我们看到,佛菩萨像的绘制遵循一定的仪轨,往往遵照先辈遗留下来的图像范式。即使是新创造的佛菩萨像,也需要符合佛教造像仪轨。

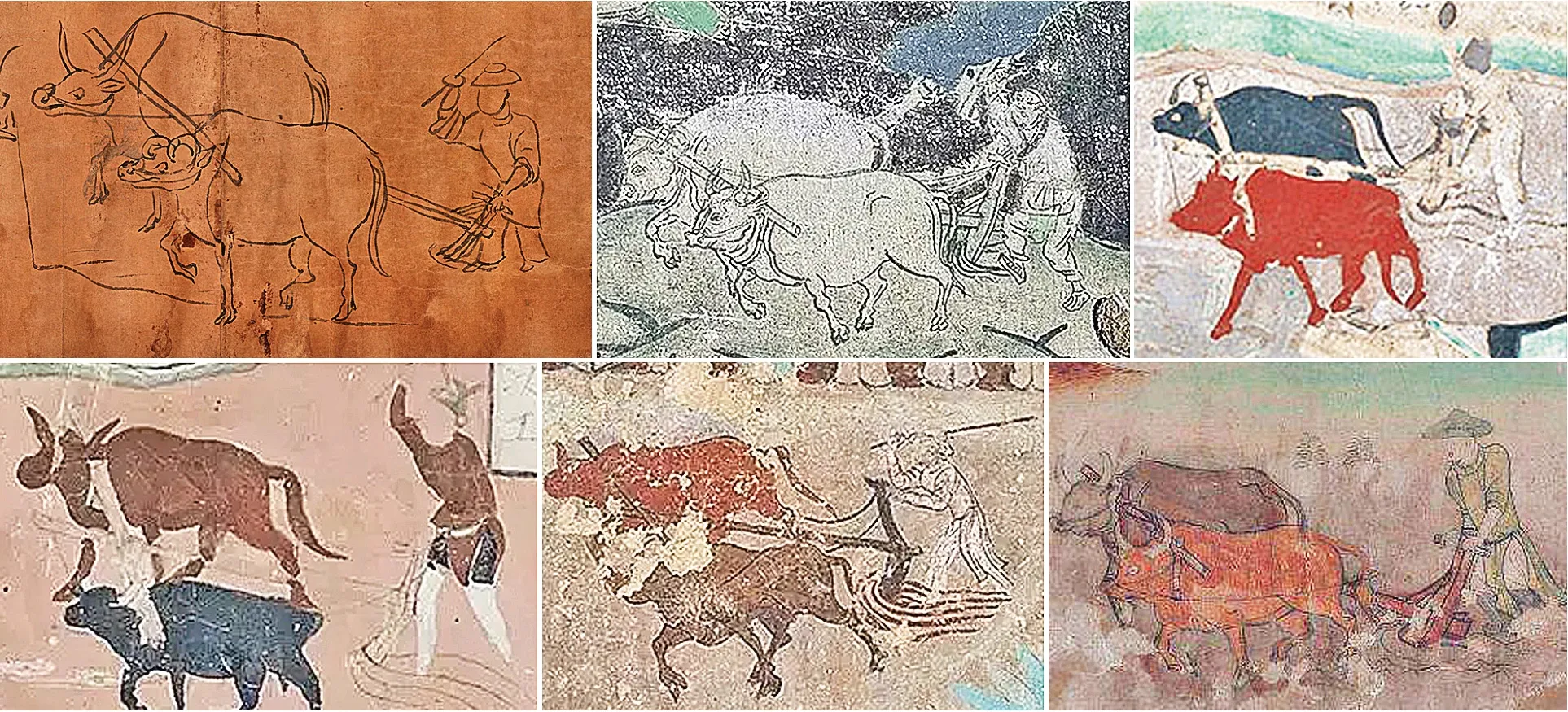

其次,对弥勒世界诸事的绘制由于不涉及佛菩萨像,多为世俗性的内容。因此,这一部分的艺术表现较为自由,画师能够发挥想象力和艺术才能。但表现自由的形式并不意味着易于被掌握,范本依然为其绘制提供了极大的便利。S.0259V《弥勒下生经变画稿》作为范本,与莫高窟第196窟《弥勒下生经变》的图像非常接近。如在收获图中(图5),男子的服饰、动态一致,车辕的形状一致,妇女衣褶、动态、造型等也都一致。通过对比发现,《弥勒下生经变》的人物动态、服饰、造型等都是依据范本绘制的,而具体的人物安排、画面构图等则根据实际情况进行了变化,并未受到范本的限制。范本一般不作具体人物细节的描绘,特别是五官、表情的处理,这些都需要在实际绘制时添加,这就为表现人物形象的个性特征提供了便利。另外,范本也不作背景和色彩的处理,这些也需要技艺娴熟的画师根据画面情况及对现实生活的理解而定。因此,画师对艺术的掌握和对生活的体验,决定着他们的艺术水准和创造力。

图5 莫高窟第196窟《弥勒下生经变》局部(左)与S.0259V《弥勒下生经变画稿》局部(右)的对比

图6是S.0259V《弥勒下生经变画稿》中的牛耕图与中唐以来石窟壁画弥勒经变图像中相关场景的对比。可以看到,各壁画中的直辕犁及带草帽扬鞭的男子形象都非常接近,明显出自同一个范本。不同年代的图像有一定的承袭关系,而在人物的细节表现、牛和人的动势及色调的处理方面,画师则充分发挥了其创造性。

图6 左、上起: S.0259V《弥勒下生经变画稿》局部,榆林窟第3窟西夏《弥勒经变》局部,莫高窟第55窟宋代《弥勒经变》局部,莫高窟第61窟五代《弥勒经变》局部,榆林窟第20窟五代《弥勒经变》局部,榆林窟第25窟中唐《弥勒经变》局部

图7是S.0259V《弥勒下生经变画稿》中婚宴图与相关图像的对比。各图中的帐篷造型基本一致(其中莫高窟第116窟、第12窟与榆林窟第25窟的图像中,帐篷的朝向与其他相反)。帐篷中桌子两边分别画两排人,形态也基本相同,只是由于时代不同,人物服饰装扮及坐具有所差别。在吐蕃控制敦煌地区时期,民族融合,榆林窟第25窟中唐时期的图像中便出现了新郎身着中原服装、新娘身着吐蕃服装的婚俗场景。晚唐时期坐具中出现了较高的墩子(S.0259V《弥勒下生经变画稿》),也说明了画师对现实生活的关注。

图7 左、上起: S.0259V《弥勒下生经变画稿》局部,莫高窟第116窟盛唐《弥勒经变》局部,莫高窟第12窟晚唐《弥勒经变》局部,莫高窟第85窟晚唐《弥勒经变》局部,莫高窟第9窟晚唐《弥勒经变》局部,榆林窟第25窟中唐《弥勒经变》局部

图8中各图像在描绘婚宴场景时,在婚宴帐篷的基础上添加了帷幕,有大门,形成一个宽阔的院子。院子中可以举行各种活动,如拜堂及百戏等(莫高窟第445窟《弥勒经变》)。总体来看,婚宴图也有着较为固定的图像范式,各图像又在同一范本的基础上描绘出各具特色的画面。

图9是收获图局部扬场画面的对比。其中榆林窟第25窟的画面与S.0259V《弥勒下生经变画稿》非常接近,妇女的发式(高髻)、服饰(窄袖裙)及拿扫把的姿势,男子的动态和所持工具,都基本一致。莫高窟第61窟、榆林窟第20窟图像中的人物姿态也与S.0259V《弥勒下生经变画稿》接近,其中榆林窟中的人物姿态正好与范本相反。

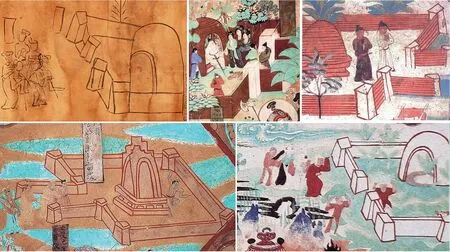

图10为老人入墓画面。不同时期的经变画在表现同一内容时有着明显的继承性。如:墓室多为穹庐形圆丘,有拱形墓门,四周有围墙,正前方有大门,形成一个三面封闭的墓园;老人拄着拐杖在亲人的陪同下向墓室走去,或亲人含泪与老人惜别。莫高窟第454窟《弥勒经变》所描绘为宋代墓园,相比较唐、五代时期,其样式发生了变化。此外,在莫高窟第61窟东壁五代《维摩诘经变》中,也有类似的墓园(同窟南壁绘有《弥勒经变》),这说明同一范本可用于制作不同经变图像。这种情形在佛菩萨类图像范本中尤为明显。

图10 左、上起:S.0259V《弥勒下生经变画稿》局部,榆林窟第25窟中唐《弥勒经变》局部,莫高窟第61窟五代《维摩诘经变》局部,莫高窟第454窟宋代《弥勒经变》局部,莫高窟第358窟中唐《弥勒经变》局部

图11为佛塔供养图。莫高窟第445窟盛唐《弥勒经变》中的佛塔与S.0259V《弥勒下生经变画稿》中的佛塔同为单层方形样式。晚唐至五代时期的佛塔又出现八边形样式,如英藏绢本彩绘S.011《弥勒经变》中的佛塔和莫高窟第61窟五代《弥勒经变》中的佛塔。莫高窟第186窟中唐《弥勒经变》中的佛塔由于受吐蕃的影响,为密宗样式。

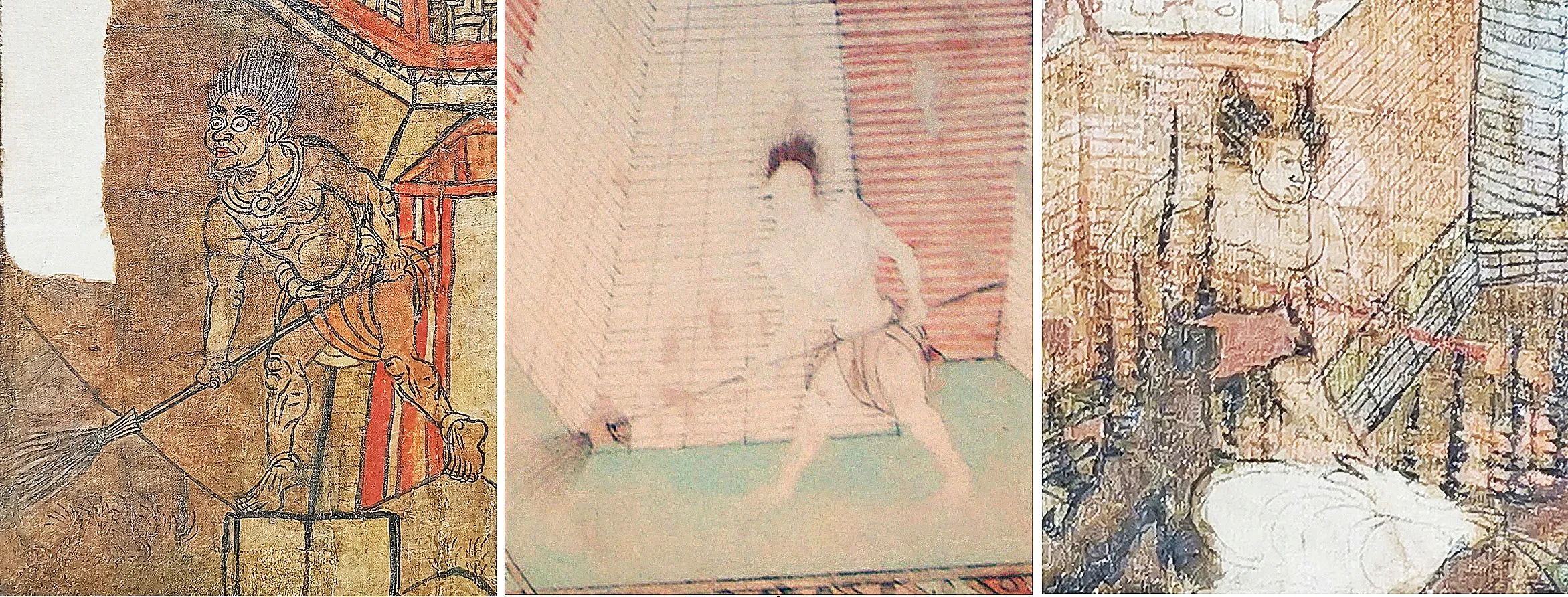

图12为夜叉扫城图。各图像中的人物姿态保持一致。夜叉头发竖起,仅穿犊鼻裈,肌肉强壮有力。扫把的造型也相一致。三图明显出自同一个范本,其中英藏绢本彩绘S.011 《弥勒经变》为前两图的镜像。①图片来源:图1, http://uzone.univs.cn/news2_2008_821644.html,另见郝春文编著《英藏敦煌社会历史文献释录》第一卷,社会科学文献出版社,2003年;图2—图4 ,罗德瑞克·韦陀、林保尧编《西域美术二·大英博物馆斯坦因蒐集品(敦煌绘画二)》,艺术家出版社(中国台湾),2014年;图5—图12(除图1局部外),敦煌研究院编《敦煌石窟全集》,上海人民出版社,2001年。

图12 左起:俄藏绢本彩绘《弥勒经变》局部,榆林窟第25窟中唐《弥勒经变》局部,英藏绢本彩绘S.011《弥勒经变》局部

敦煌石窟弥勒经变图像从初唐绵延至西夏、宋代,多为弥勒下生经变,以弥勒三会为画面主体,并将弥勒世界诸事穿插在其周围,构图形式有整铺式、多铺并列式、塑绘结合式、主体条幅式和主体屏风式等。在主体条幅式和主体屏风式构图中,弥勒世界诸事安排在两边的条幅或下方的屏风中。“从S.0259V画稿所反映的较为零散的‘弥勒世界诸事’画面来看,应该不是两侧条幅式或下屏风式(当然并不完全排除这种可能性),而应为穿插在主体‘弥勒三会’当中的构图方式。”[5]27通过上文不同图像的分析,我们可以看到,S.0259V《弥勒下生经变画稿》用途较广,在整铺式、主体条幅式和主体屏风式中都有相应的对应图像,而不光是穿插在主体弥勒三会的周围,并且不同时代绘制的弥勒经变存在相同的图像样式,因此范本有一定的传承性和稳定性。

经变的绘制需要遵循一定的范本原则,画师依照当时流传的范本进行绘制,并在此基础上加入自己的理解和世俗化的社会生活内容。弥勒经变的范本有如下三种:第一,白描稿,如S.0259V《弥勒下生经变画稿》。同类型的范本当时应该有不少,而且世代传承。第二,以先辈绘制的壁画为范本,以观摩临习获得。第三,创作主体的心理范本,即画师通过长期的艺术实践活动,凝聚在内心的无形的范本或经验图式。这种心理范本一方面追求弥勒净土的宗教理想,表达种种美好的宗教愿望,并通过艺术图像加以呈现;另一方面不断结合世俗生活和时代气息,根据洞窟主、功德主、供养人及信徒的审美需求而加以变化。南北朝时期是弥勒经变图像的萌芽期。隋代是初创期,此时图像范本还没有定型,每一铺经变的图像样式都有新的变化。唐代是繁荣期,也是图像范本的定型期。一些技艺高超的画师将经变中不同种类的图像加以定型,用白描底稿的形式固定下来,这样不仅便于制作,还为后人临摹和绘制提供便利。

弥勒经变图像的制作在范本的基础上,结合当时社会生活加以变化,不断形成新的图像。范本在其中起到维系图像样式和稳定画面构图的作用,同时也是信众识别图像、遵守教义的重要体现。它具有稳定性和共性特征,也体现了传统与创新、普遍与特殊的辩证统一。

一言以蔽之,敦煌遗书S.0259V《弥勒下生经变画稿》是画师绘制莫高窟第196窟《弥勒下生经变》所采用和借鉴的范本。它被画在《金刚般若波罗蜜经》卷背,白描线条潦草,故也有可能是学徒对照范本临摹的作品。画工绘制壁画时需要反复使用范本,而经卷不太可能在施工时被反复使用,并且此画稿也并没有使用过的痕迹,正式的范本或并未保存下来。

结语

通过对比敦煌石窟的弥勒经变图像和S.0259V《弥勒下生经变画稿》,我们可以发现:第一,S.0259V《弥勒下生经变画稿》不仅仅是莫高窟第196窟《弥勒下生经变》的范本,相似的图像还广泛存在于其他窟弥勒经变图像的绘制中。第二,S.0259V《弥勒下生经变画稿》中出现的弥勒世界诸事,不仅仅穿插在主体弥勒三会周围,还存在于主体条幅式和主体屏风式的弥勒经变图像及其他经变相同或相近图像中。第三,在不同时期的弥勒经变图像中,相同内容或场景的图像高度相似,说明画师使用的范本具有继承性、延续性和稳定性。第四,在弥勒经变图像的绘制过程中,艺术主体充分发挥创造才能,结合社会现实创作出生动的艺术画卷。经变画不完全是程式化的绘画,其中也不乏艺术家的创新和独具匠心的新样式的出现。