明代官式建筑复原研究——以武汉市龙泉山愍王陵享殿为例

邹 涵刘润晨樊兢克

明代作为中国建筑发展史上的一个高峰期,上承宋代营造法式的传统,下启清代官修的工程作法,具有不同于宋、元、清三个时期建筑的特征。官式建筑作为明代建筑成就的最高典范,具有一定的研究价值。

中国古代社会人们有着“事死如事生”理念[1],古人非常重视墓葬的修建,尤其是历代王朝的皇家帝王更是倾尽全力营建其陵墓,使其恢弘不异人间。如现存的明代官式建筑中,北京明长陵祾恩门及祾恩殿就为其中的重要代表,可见明代的陵墓建筑是官式建筑中重要的一类。

当今学界做了诸多关于明代官式建筑的研究,其中最有影响力的是郭华瑜《明代官式建筑大木作》,书中通过对历史资料与实测数据的分析,与其他朝代官式建筑的做法进行比较,归纳出明代官式建筑在大木作上的范式及其特征[2]。在明代皇家陵墓的形制研究中,刘毅在《明代帝王陵墓制度研究》中论述了明代皇陵、王陵的陵园制度、玄宫制度及其特征与演变[3]。在明代官式建筑复原研究中,李菁、胡介中和王贵祥的《武当山玉虚宫玄帝殿及龙虎殿复原设计研究》[4]以及李超的《明庆陵棱恩门及棱恩殿复原研究》[5],均通过对遗址调查、参考历史文献资料和参照现存的明代官式建筑和遗址,对研究对象进行了复原。通过对国内外的文献查阅,发现目前对于藩王陵墓建筑的复原研究关注度不高。究其原因,一是因为这些藩王陵墓的保存情况大多不容乐观,多数遗址的保存状态极差。二是因为藩王陵墓数量较多,但等级不如皇陵,受重视程度不及皇陵。

2019年,省人民政府办公厅印发了《荆楚大遗址传承发展工程实施方案(2019—2023年)的通知》[6],在这份通知中提到,要启动一批以明楚王墓群为代表的明代考古遗址公园建设。目前,在龙泉山明楚王墓群中,愍王陵是其中建筑规格最高,保存最为完好的遗址之一。享殿作为供奉灵位、祭祀亡灵的大殿,是藩王陵中最重要的祭享殿堂,因此,选择享殿作为复原对象具有一定的代表性。

1 明楚愍王墓历史及现状

1.1 愍王陵历史沿革

明楚王墓群陵位于武汉市东郊21km的龙泉山风景区,距江夏城区27km。1381年(明洪武十四年)朱元璋第六子楚昭王朱桢(洪武三年即1370年封)就藩武昌府后,于此修建陵寝。楚藩传八世共九王(图1)皆葬在龙泉山。

图1 龙泉山明楚王墓分布图

楚愍王为楚藩第七代王。1514年(正德八年)出生。1537年(嘉靖十五年丙申)嗣位,抽调能工巧匠万余人,大兴土木,修建陵园。历经六年,竣工落成。1643年(崇祯十六年),张献忠破楚,明楚王墓群地面建筑均被张献忠焚毁[7]。

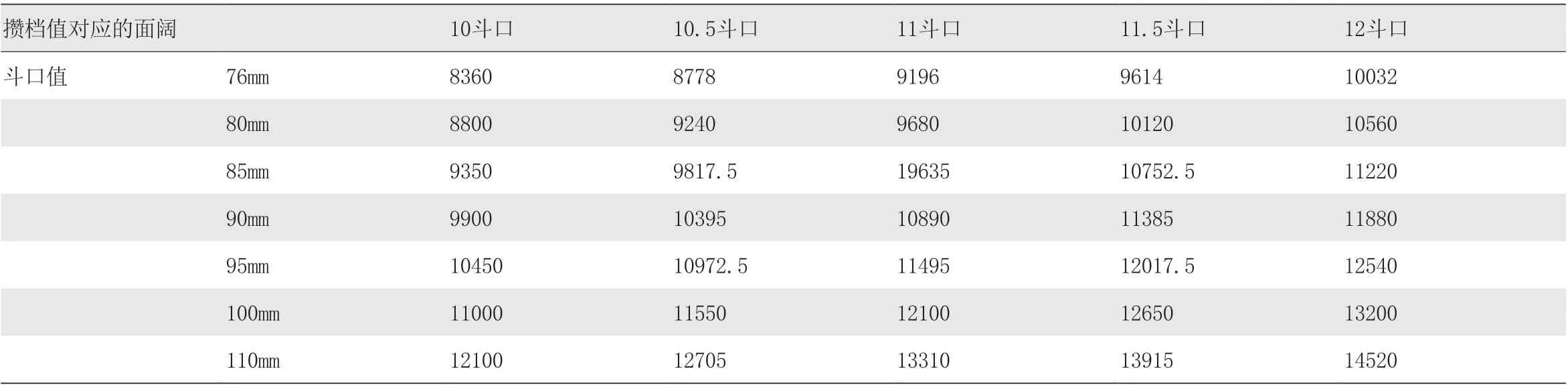

1.2 愍王陵现状及测绘

愍王陵内现存着大量的建筑台基、螭首、栏杆、柱础、官造砖和瓦片(图2)。从陵园宫门面向西北,从宫门往里走,依次是神道、金水桥、殿门、享殿、内门,在享殿两侧为东西配殿(图3)。享堂和月台位于广场北端,平面呈“凸”字形,月台为白石须弥座台,座高1.485m,长约17.2m,宽约8.9m,正面两角有螭形角伏兽,月台正面有石阶三出,左、右两面尽端各有石阶一出。

图2 愍王陵实拍照片

图3 愍王陵总平面图

享堂建在白石须弥座上,台座高1.89m,长约27.8m,宽约17.8m,四周有螭形角伏兽,台面每排6个方底圆顶石础,共计24个,外围一圈16檐柱柱础,方底边长0.74m,上方圆顶直径为0.51m,内围8个金柱柱础,方底边长0.99m,上方圆顶直径0.55m。根据柱础分布情况,整个建筑面阔5间约21.57m,进深3进约11.35m(图4)。

图4 愍王陵享堂测绘平面图

2 愍王陵享殿尺寸复原

营造尺和斗口作为明清官式建筑的最重要的两个设计模数,对控制建筑的尺寸起到不可替代的作用。对于营造尺和斗口的复原将基于实测柱网数据,依据两套不同的方法进行还原。

2.1 愍王陵营造尺复原

营造尺是唐代以来工部在营造工程中所用的尺子,一般来说在一尺为320mm左右,但是在不同的时代有微小的差别。唐代之后古建筑以营造尺为模数来控制建筑的尺寸,明清多以整尺、半尺或四分之一尺来控制建筑尺寸。从郭华瑜《明代官式建筑大木作》得出明代营造尺一尺应在317~320mm之间,在该范围内以0.5mm划分,用实测柱网数值相除,选取结果接近以整尺、半尺和四分之一尺倍数作为取整要求,取整后的数据作为愍王陵的复原营造尺。除享殿的数据外,同时对愍王陵的殿门和东西配殿的测绘数据进行换算。通过对数据计算,当正面和山面的营造尺都接近一尺等于317mm,结果最接近取整的要求,因此将此一尺为317mm作为愍王墓营造尺(表1)。

表1 愍王陵建筑营造尺研究

2.2 斗口复原

斗口是明清建筑房屋设计时的模数单位,即平身科坐斗正立面槽口的宽度,用以控制房屋规模和大式建筑大木做法等的模数制尺度。明代中期,材分制在官式建筑中已经被弃用,明代文献中虽然未留有斗口制的有关记载,但从大量的建筑遗构用材的总结可以得出斗口制在明代已经建立[2]。在清代雍正年间工部颁布的《工程做法》,实际也是对明代中后期至清代初期建筑制度和做法的总结[8]。此外,与愍王陵(1537年)同时期的北京先农坛拜殿和太岁殿(1532年)在用材上与清《工程做法》的特点相同[2]。因此,愍王陵享殿也将采用斗口制进行复原。

(1)斗口复原流程

清《工程做法》以平身科斗拱的数量(攒数)、平身科斗拱之间的距离(攒档)和平身科斗拱坐斗正立面槽口的宽度(斗口)来确定建筑的面阔和进深,愍王陵作为明中期建筑,也可采用进深和面阔来推算斗口值,斗口的复原主要以实测柱网数据为基础,凭借斗口、攒档和攒数三者的理论关系,获得理论的柱网取值,并与实测柱网进行反复比对,获得与实测柱网的最为接近的数据,得到斗口、攒数,攒档三者实际数值(图5)。

图5 斗口复原流程

(2)斗口取值范围

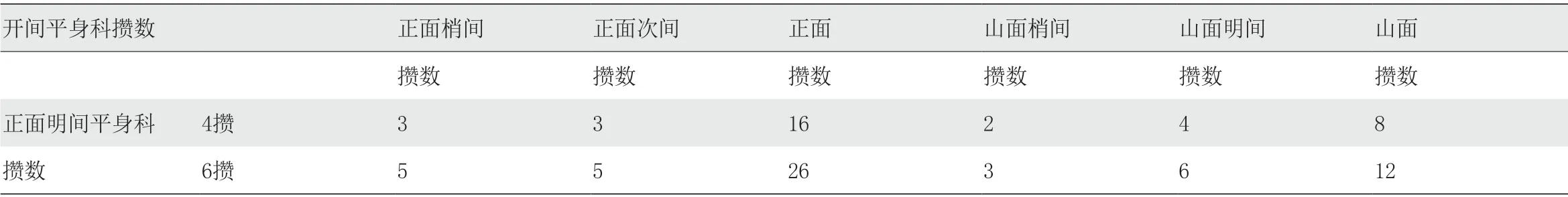

明代斗拱用材取值虽然表面看来材等划分规律与清《工程做法》所载的斗口划分制度有所不同,但二者在建筑实例的取值的大小、规律及发展趋势是大体一致的[8]。因此,将清代的斗口等级与明代的实测斗口进行对比(表2~3)。愍王陵享殿属殿宇一类的建筑在清代斗拱用材在2.5寸~3.5寸(寸=0.1营造尺)之间。经过与表3比对,对应2.5~3.5寸的明代实测斗口,愍王陵享殿斗口取值范围为76~110mm。

表2 清代斗口

表3 明代实测斗口

(3)平身科攒数范围

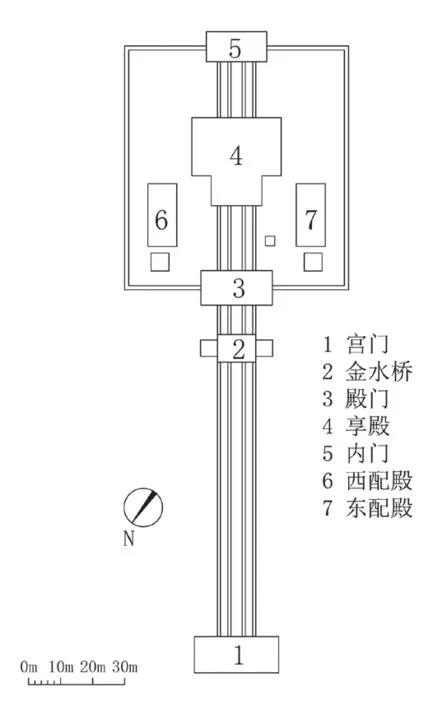

清《工程做法》中以平身科斗拱的攒数和攒档(攒档值×斗口值)来定各个开间的面阔和进深[9]。据《明代官式建筑大木作》所述,明代官式建筑的攒档值应该在10至12斗口之间,每开间的平身科数量=每开间的间距÷(斗口值×攒档值)-1。但在明代官式建筑中,正面明间平身科斗拱均取偶数,以使空当坐中[2],因此使用攒档的极值来确定正面明间的斗拱攒数范围,即4970mm÷(76mm×10)-1和4970mm÷(110mm×12)-1,得出的数值经过取整,得出明间平身科斗拱数量为4和6,攒档为1242.5mm和828.33mm。反过来代入其他开间,因每攒斗拱的攒档都一致,由此可得出其他开间的平身科攒数(表4)。据表4可知当正面明间为4攒平身科斗拱时,正面共16攒平身科斗拱,山面8攒平身科斗拱;当正面明间斗拱为6攒平身科斗拱时,正面共26攒平身科斗拱,山面12攒平身科斗拱斗口取值范围76~110mm。

表4 正面明间所对应的其他开间的平身科攒数

(4)核算斗口值、攒档值和攒数

由所得的斗口范围76~110mm、攒档值范围10至12斗口和表5所得的平身科斗拱总攒数取值这三者来计算面阔和进深。具体的计算公式为:正面面阔=(正面平身科斗拱总攒数+开间数)×斗口值×攒档值,山面进深也同理计算。经过计算,当正面平身科斗拱总攒数为26攒,山面为12攒时,与最小斗口值76mm与最小攒档值10斗口计算面阔,即(26+5)×76×10=23560mm,与实测面阔21570mm偏差较大,淘汰该平身科斗拱攒数取值。

本次享殿复原以正面总平身科斗拱16攒,山面总平身科斗拱8攒,计算不同的斗口值与攒档值进行组合时所对应面阔和进深(表5~6),经过计算当斗口值为85mm,且攒档值为12斗口时,计算出的面阔21420mm,进深11220mm,与实测的面宽21570mm和进深11350mm最为接近。由此可得斗口值为85,攒当值为12斗口。平身科斗拱的分布情况对应表4。

表5 正面面阔验算

表6 山面面阔验算

2.3 尺寸复原小结

此次的愍王陵享殿的营造尺复原方法,借助了陵墓内的其他建筑遗址来进行核算,如若遗址内残存建筑不多,则可借助同时期和同地域内的建筑进行核算,减少营造尺上的误差。斗口的复原方法基于《明代官式建筑大木作》所提供的斗口值和攒档值范围,利用愍王陵享殿的实测柱网数据,来进行反复计算,寻找最接近实测柱网的取值。若最终计算出的斗口有多个取值,则参考现存的明代官式建筑,对比规模和建筑形制,寻找最适合的斗口值。

3 数字化虚拟建造

本次享殿复原主要基于四个方面:一是对于陵墓内原有的石作进行保留,如台基和柱础。二是对陵墓内的零散构件进行复原,并重新进行排列,如屋顶瓦面、墙面的官造砖和室外栏杆。三是对照明代官式建筑的研究资料进行复原,主要参考的书籍和明代官式建筑实例,书籍主要参考《明代官式建筑大木作》,主要的参考建筑是北京先农坛拜殿和太岁殿。这部分主要做法体现在梁架结构的比例和搭接、山面构造和部分角部构造上。四是参考清《工程做法》进行还原,如屋脊瓦作,门窗,石作,大木构架等。对于相关明代建筑研究中有所提及,但并未详细介绍做法尺寸的,虽然具有一定的参考价值,但仍然以参照《工程做法》为主,如斗拱。之后借用数字化的软件,以“建造精度”的数字模型的搭建,导出技术图纸(图6~9)。此外,对各个构件赋予建筑信息,以不同的颜色区分用不同参考方式建立的构件(图10~11),最大限度地还原明代官式建筑的面貌。

图6 复原正立面

图7 复原侧立面

图8 复原剖面一

图9 复原剖面二

图10 建筑复原构成分析

图11 大木构架复原构成分析

4 复原后的应用意义

4.1 作为遗址博物馆

2018年,湖北省文物局提出实施荆楚大遗址保护传承工程,并在同年成立明楚王墓考古工作站,以明楚王墓群遗址申报国家考古遗址公园为目标,全面启动保护建设工作。2020年,湖北省政府将提升湖北文化魅力作为本年度的九个重点任务之一[10],持续抓好荆楚大遗址传承发展工程是提升湖北文化魅力的重要一环。目前,明楚王墓考古工作站正在愍王陵积极地进行考古工作,为后期遗址公园的建立打下基础。愍王陵享殿的复原可作为遗址博物馆,为这些出土的文物提供一个就近的保护与展示场所,同时也作为龙泉山明代考古遗址公园的景点,为遗址公园增添亮色,实现文化和旅游的融合。

4.2 数字化模型的应用

中国的古代木构建筑,构件制作复杂,构件与构件之间关系多种多样,按照书上记载的各种资料孤立理解[10],容易引起认识上的偏差。愍王陵的数字化虚拟建造有助于对目前的明代官式著作进行更深入、更全面的解读,与文献内容进行对比,获得更为丰实的研究成果。此外复原后的数字化模型还可与各个数字化平台结合,利用VR、AR等技术手段,可用于日常的教学及科普,还可在建成后的享殿内与游客进行互动。

4.3 增强民众的保护意识

荆楚文化中重要的一部分是以湖北地方文化为基础形成的地域文化,在明代统治的276年中,湖北先后有44位藩王受封,占明藩王总数1/5[3],分封在武汉、荆州、襄阳、钟祥等地,他们的存在是重要的荆楚文化资源,具有重要的研究价值。目前在龙泉山地区,除楚昭王陵外的其他文物尚没有进行完善的保护和修复。此研究希望可吸引更多民众的关注,增强当地居民的保护意识,推动形成完善的保护机制,为在区域内提升明楚王墓群的影响力增添助力。

结语

在湖北省政府提升湖北文化魅力、建立荆楚大遗址传承发展工程的号召下,此次愍王陵享殿的复原,以实地测绘为基础,参考历史文献、现存的明代官式建筑和龙泉山地区内的藩王建筑遗址,及当代的研究成果,利用数字化手段虚拟建造,最终呈现一个合理范围内的复原效果。此次复原可为龙泉山区域内明代藩王陵墓建筑的复原研究提供参考。

资料来源:

表2~3:郭华瑜根据《明代官式建筑大木作》改绘;

文中其余图表由作者自摄或自绘。