结缘,战争催生了军表

撰文 / Peter 资料提供 / 各品牌 设计 / Jili

时至今日,仍然很难用一个词语去形容战争与钟表的关系。“影响”似乎略显不足,“推动”又未免言过其实。但不可否认的是,钟表与战争有着长达数个世纪的关联。

时间步入二十世纪初期,因为紧张的国际局势,各国对于军用设备的需求大幅增加,早已获得军队认可的腕表自然分属其中,埃尔金(Elgin)、华生(Waltham)等表厂均接到了大量军方订单。回顾当时的订单,或许是由于军表刚刚起步,腕表对于军队而言仍是简单的时间测量工具。因此,当时军方对于腕表的要求相比现代也颇为简单,主要集中在精准性和耐冲击性两方面。1914年6月28日,因为奥匈帝国的皇太子弗朗茨 · 斐迪南大公在萨拉热窝遇刺,第一次世界大战正式拉开序幕,许多国家被卷入到战争中,钟表的需求量然大增,这也带来了军表的第一次腾飞。回顾第一次世界大战时期的军表,航海天文钟仍是主力。例如奥托曼帝国海军从汉米尔顿处订购了多台航海天文钟,并安装到鱼雷、驱逐舰以及潜水艇上,以更精准地打击目标。与此同时,此处还要介绍下沛纳海与意大利海军机动反潜部队(MAS)的合作,虽然双方的合作内容并非航海天文钟,但其对于后世的影响犹有过之。合作过程中,沛纳海被要求制造一系列军用计时和测量产品,例如用于鱼雷发射器的萤光机械计算器、 瞄准镜、深度测量仪器、指南针、地雷计时器等。1918年意大利攻打奥地利的战役中,MAS就是凭借这些装置全歼停泊在波拉港的奥地利战舰。

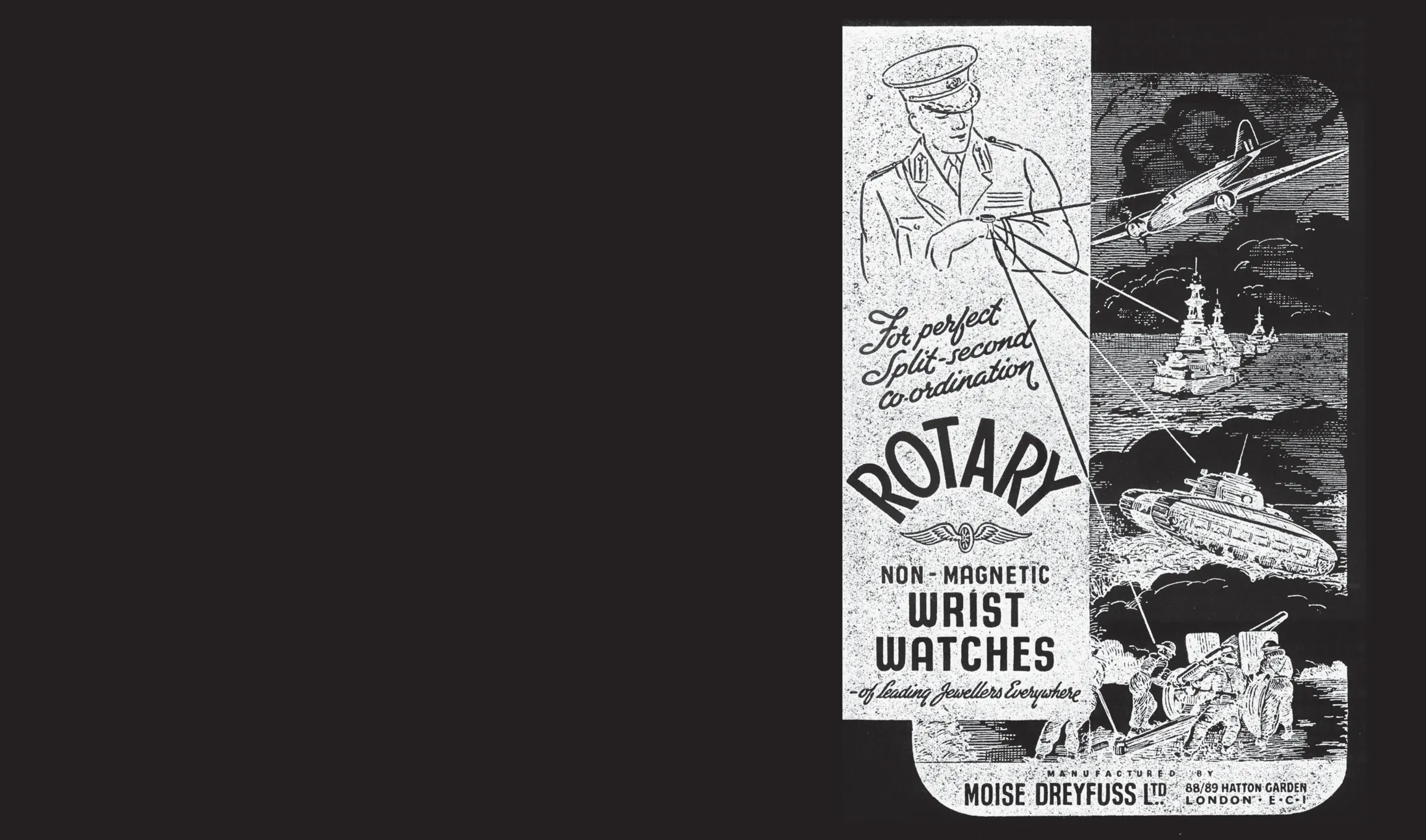

除此之外,应各国军方要求而生产的腕表也在第一次世界大战中崭露头角,相关的钟表品牌亦随之声名大噪。例如1916年9月,英国军队在索姆河战役中佩戴的英格索尔YankeeRadiolite 腕表,其表底盖印有“TW”字样和英国国家财产标志。战争的经历也成为了这款表日后宣传的卖点,1917年结合YankeeRadiolite 在战争中表现的广告一经面世就广受赞誉,对应的腕表也很快被抢购一空。无独有偶,被称为“Black Jack”的约翰·约瑟夫 ·潘兴将军在圣米耶勒战役中佩戴汉米尔顿铁路腕表记录调兵时间,其部队亦佩戴汉米尔顿腕表。表款在战争中的稳定表现,奠定了汉米尔顿腕表在美国军方中的地位,这也为第二次世界大战期间双方的合作打下基础。至于约翰 · 约瑟夫 · 潘兴将军及其佩戴的汉米尔顿同款腕表是否如 Yankee Radiolite 般在战后被用于销售,此时不得而知。单就军表产品本身而言,第一次世界大战中军表的设计基本沿袭数十年前,唯一值得称道的或许是腕表量产化模式的出现。但若就此否认第一次世界大战对于军表发展的促进作用,则未免过于武断。第一次世界大战一方面让各国军队充分认识到了钟表是战争中不可或缺的物资,这促进了各国军方随后对于军表的细分以及功能要求的加强 ;另一方面使得战争海报成为了当时钟表品牌的主流宣传手段,随处可见的战争海报与国债海报成为了那个年代的标识。

出人意料的是,和平并未持续太久。第一次世界大战结束后二十余年的时间,第二次世界大战爆发。或许是因为第一次世界大战时期军表的表现震撼了各国军方,因此,其对于军表的要求相较原先更为严苛,军表的分类也更为清晰,陆上战役、海上战役、空中战役……军方根据使用场景的不同对相应钟表提出了性能升级的要求。首先来看下针对陆上战役的军表。它们相比第一次世界大战时期,在标准及设计上并未出现显著的变化,精准性与耐冲击性仍是首要因素。这也在人们的理解范围之内,因为第一次世界大战时期,陆上战役为主要作战策略,与之对应的军表自然“久经考验”。若要从数量庞大的陆军军表中挑选一款作为代表作,相信大部分人的选择会是马克 X。马克在当时并非是某钟表品牌的产品系列,而是二十世纪上半叶英联邦军队对其各类装备的一种编号代码总称。第二次世界大战时期,英国国防部(MoD)制定了新的军用腕表标准 W.W.W.(Watch Wrist Waterproof),后世享誉盛名的马克 X即为据此标准所制的军表。此处为了行文方便,下文以马克 X 统代之。英国国防部据此标准向西马、绮年华、浪琴、欧米茄、积家、万国等十二家表厂下达订单,以替换曾经的 ATP 系列。据资料显示,这批军表的造型基本相同,为黑盘钢圈小三针配夜光时标和指针,并在12时位置印有代表皇家财产的箭头标志,此标志自1860年起就被标记在英国国防力量装备的各种计时器上。其中,万国生产的马克X未采用其他钟表品牌费工费时的螺纹旋紧结构的后盖, 而是沿用了压盖式表壳结构,这也是万国马克X与同时期其他马克X的最大不同之处。从现代角度来看,马克X 军表的归属亦颇为有趣。众所周知,无论是之前的马克Ⅸ,还是后世的马克11,都是飞行军表的定位。但就现存资料显示,马克X从未在英国皇家空军服役列装,其属于英国皇家陆军装备。万国表厂内部的一份数据也能证明该事实,“提供给英国的万国马克X的表壳编号为1131001至37000,这些表当时只配备给陆军军官以及特种侦察分队和重要的军事岗位。”

其次来看下针对海上战役的军表,这是变化较为显著的部分。回顾第一次世界大战,海上战役相对较少,对应的军表也基本是将民用领域的防水表稍作改动而成,其显然无法满足海上战役对于腕表的要求。为此,军方向钟表企业提出了三点要求 :一是腕表能在漆黑环境中读时,毕竟蛙人的作战环境基本为无月光的黑夜 ;二是腕表的防水性,并非简单的实验室检测,而是需满足现实环境的防水要求 ;三是要求腕表尽可能做大以优化能见度。这三点的提出促使了钟表厂对于针对海上战役军表的改进。漆黑环境中读时方面。虽然第一次世界大战中就出现了搭载荧光涂料的军表,但荧光涂料与夜光涂料有着本质区别,其无法满足军队黑暗环境中长时间作业的要求。因此,表厂开始寻求解决之道。此时,沛纳海在1915年发明的鱼雷发射管步入了各家的视野。其采用的由镭化物及硫化锌混合而成的夜光涂料为上述难题指出了一个解决方法。此处需要指出的是,镭元素虽然早在1898年就由居里夫人发现,但直至1910 年才通过电解获得金属镭。为此,不得不佩服沛纳海在军工领域的杰出表现。虽然沛纳海鱼雷发射管为军表夜间可视性的研发提供了方向,但最初的研发过程并不顺利,面临的最大问题在于夜光涂料的放射性。诚然,该夜光涂料的发光原理并不复杂,无非是硫化锌等物质在吸收镭衰变过程中发出的射线后产生能级变化,以当时的技术条件而言,量产并无任何难度。但在实际生产过程中,镭衰变过程中发出的射线对机体造成的伤害远超军方估计。二十世纪二十年代左右,便有因装配工接触镭涂料而引发疾病的案例,当时资方诬告员工为梅毒患者从而激起了社会的愤怒,该案例最终促使了“职业病防治法”的出台如此高放射性的夜光涂料若与早先的荧光涂料般直接抹于时标及表针上,势必会对佩戴者的机体造成不可逆转的伤害 :机体会将镭误视为钙并使其在骼中聚集,最终引发剧烈的疼痛乃至骨癌。但就当时的技术条件而言,除此之外,再无更好的解决方案能满足军表夜间可视性的要求。因此,军方只能“两害相较取其轻”,在时标及指针部位涂抹少量该夜光涂料,以期在保障夜间可视性的前提下,尽可能减少其对士兵身体的伤害。既然提及夜光涂料,不妨引申下其后续的发展,将镭涂料先封闭在管子中再应用于腕表上或改变夜光涂料成分的做法很好地缓解了夜光涂料对机体的伤害。

防水性方面。因为第一次世界大战之后,水下作战逐渐成为常态,这无疑对军表的防水性有了进一步要求。为此,各大钟表品牌均纷纷致力于研发符合军方要求,具有较高防水性的军表。以沛纳海为例,其于1935年接到了意大利海军对于上述防水表的订单。但对于当时以生产军用仪器为主的沛纳海来说,独立制造符合军方要求的腕表具备一定困难。因此,其与早先创下腕表在海水中浸泡15小时15分钟仍运转如常的纪录的劳力士合作,结合自身引以为傲的夜光技术,成功研制出了Radiomir 腕表,从而完成了意大利海军的订单。

1940年左右,为了满足意大利海军突击队员关于军表防水性的进一步要求,佛罗伦萨的沛纳海工坊对于早先的Radiomir表壳进行改进,早先Radiomir腕表的表耳用一根粗钢线弯曲而成并焊接在表壳上,这项设计存在表带脱落的风险,甚至会威胁到士兵的性命。而在改进版中,表耳变得更大更坚固,因为它是和表壳由同一块不锈钢铣削而成的。和表耳一样,表带的固定系统也进行了改进,变得更简洁也更牢固。之前的皮革表带,须要环绕线形表耳后缝合在一起,而新构造的表耳本身设有小孔,将小圆管插入到表带末端的圆环后,即可将圆管嵌入到小孔中。这项解决方案更加现代化,也意味着佩戴者可轻易更换皮革表带。除表耳进行了修改,其他的一些改动也决定性地改变了Radiomir表壳。枕形轮廓变得不像之前那样鲜明,上链表冠稍微加大,并且采用圆柱形设计取代圆锥形,腕表的总体厚度也从大约15毫米增到近17毫米,这也是后期 Radiomir 1940 系列的原型。据资料显示,改进版在第二次世界大战期间不仅被意大利海军装备,更受到德国军队的青睐。1941年,意大利蛙人的一次偷袭行动证实了沛纳海对于军表防水性改进的成功。当时执行任务的意大利蛙人身着黑色潜水衣,要求在限定时间内将鱼雷安置在指定地方。最终整个任务的顺利完成除了得益于特殊的作战方式,沛纳海的潜水表与罗盘亦功不可没。前者精确计算潜水时间以保证氧气瓶的供给充足,后者则确保蛙人的行进方向正确。在第二次世界大战期间,如沛纳海般提升自身产品防水性以满足军方订单要求的钟表品牌尚有许多。例如芝柏1941年的一张海报中着重强调了海鹰系列腕表的防水性,虽然如今无法确定其是哪国海军的定制表,但从海报中不难看出其海军军表的身份。同样的事情发生在许多钟表品牌身上,它们在第二次世界大战期间为多国海军提供军表。

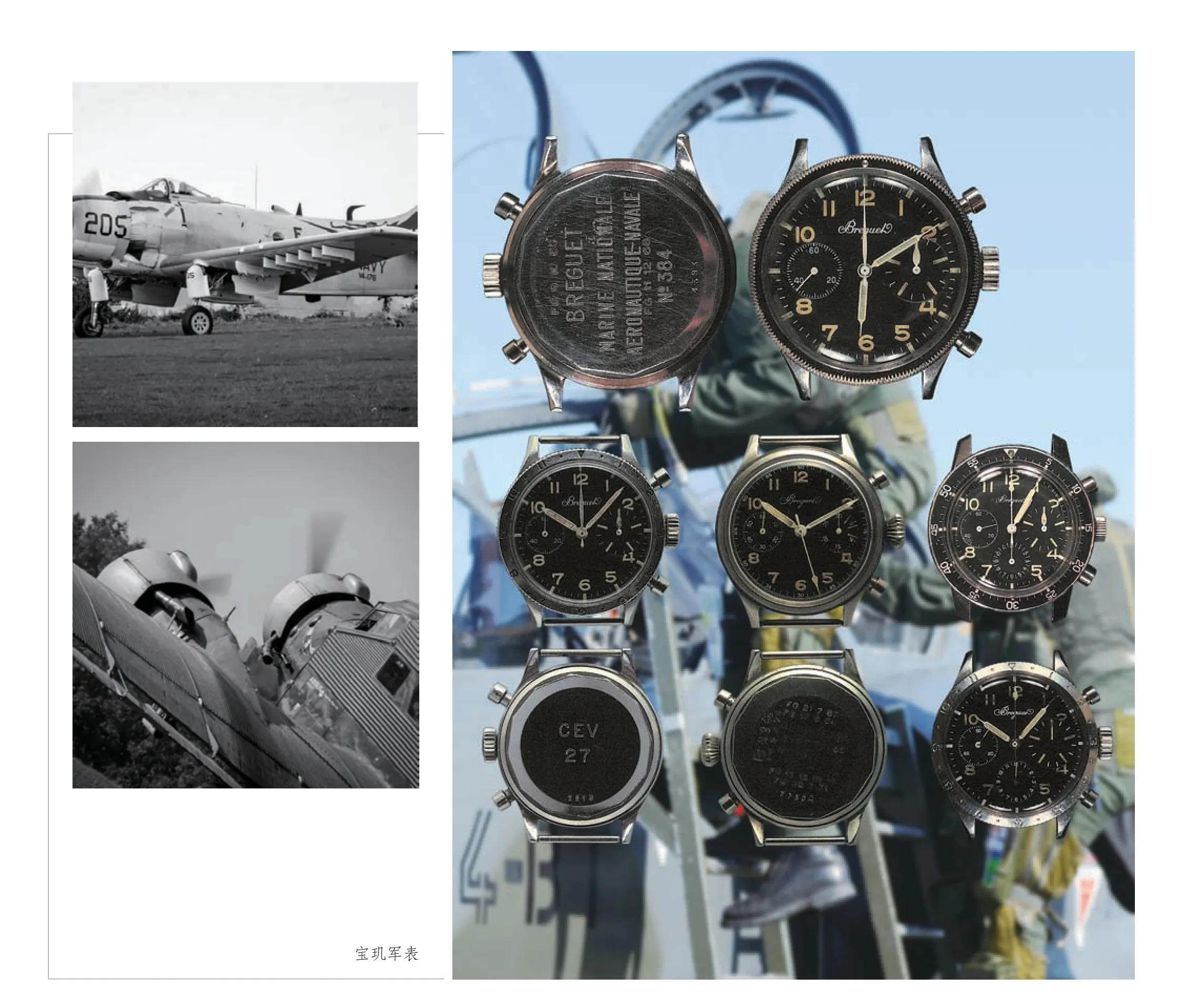

最后来看下针对空中战役的军表。相比前两者,针对空中战役的军表可谓是第二次世界大战时期的全新产物。虽然第一次世界大战时期,就已有针对空中战役的军表出现,Alpina、宝玑均分别为德国及美国空军提供过飞行表。但因为当时空中打击还未成体系,所以飞军表直至第二次世界大战,才迎来了井喷式发展。飞行军表在第一次大战时期并未形成体系,但罕有的几次战役足以让各国军方意识到了一款走时精确的飞行军表对于战役的重要性,它能有效地帮助飞行员测量时间以确定距离、飞行路线和位置。与此同时,一款成熟的飞行军表还可对陆军航空队起到帮助作用,不仅在于导航, 更在于为协同作战提供了便利。正是由于飞行军表的诸多优势,第二次世界大战期间,各国军队纷纷向表厂下达订单。虽然因为所属部队的不同,各订单的具体要求难免有所差异,但就整体而言,主要表现为易读性、精准性、抗磁性方面的要求。与此同时,空军军表的采购过程也与其他军表不尽相同。其通常由一国军方提出所需表款的要求标准,品牌按照要求制作样表提交,再由军方决定由谁获得该订单。这样所生产的表款,往往由军方命名、编号,有时甚至没有明显的品牌标志。类似于外包的流程之下,形成了非常复杂的生产关系,同一个名字、系列的表款,可能是由不同厂家生产的;而同一个生产厂家,可能会为不同军方提供产品,甚至是相互对立的阵营。很多相关数据和资料因此成为机密,比如军表的客户信息常常以组合字母密码方式由工厂记录,秘而不宣。无疑,这种方法能够高度保护客户私密性。

B-Uhr可以说是第二次世界大战中非常出名的飞行军表,其与上文所述的W.W.W.军用腕表有着异曲同工之妙。简而言之,德国军方以帮助长距离飞行中飞行员计算航时并提供其他精确的导航依据为目的,制定了一系列军用精确计时器标准。其中的钟表部分最初由朗格一力承担,但随着德国军方需求量的增加,单凭朗格一家难以满足军方需求,因此,朗坤、 Wempe、Stowa等钟表品牌逐渐参与其中。然而,有趣的是,参与 B-Uhr 的钟表品牌中,甚至能看到万国的身影。除此之外,美利时为美国海军飞行员设计的 Snow Star Instant Date 军表也颇具盛名。但有趣的是,相比B-Uhr等,这款表的主要作用并非在于导航性,而在于“交易性”。按当时军方的设想,美国士兵被俘后可将其作为求生换命的交易品。因此,当时美国海军飞行员随身携带的这套军表套装,亦被后世称为“幸运锦囊” (life barter kit)。

美利时幸运锦囊

综上所述,就军表本身而言,第一次世界大战至第二次世界大战期间是军表飞速发展的时段。因为战争的关系,军表的功能性、专业性在这三十余年得到了飞速发展。毫不夸张地说,这段时期可谓是军表的腾飞期。