充分考虑气象影响的湖北省风电场生态修复难易程度综合区划研究

王 晖,孙朋杰,陈正洪,李 辉,贺莉微

(1.湖北安源安全环保科技有限公司,武汉 430070;2.湖北省气象服务中心,武汉 430070)

随着风电场大规模集中开发程度的增加,限电、“弃风”不断增加,内陆省份风电的优势渐渐凸显,内地风电迎来大规模开发的阶段。湖北省95%的风电场建在山区,风电场在开发过程中引起一定程度的水土流失和植被破坏等生态问题[1]。在建设风电场过程中,进行道路修建、基础开挖、输电线路架设等活动,这些活动会在一定程度上破坏原地表和植被。土地原有的紧密结构遭到破坏,山区土壤抗蚀性低,植被破坏后恢复难度大。再塑地貌为水土流失的发生与发展创造了条件,在强降雨、大风等作用下水土流失急剧增加。湖北省高山地区平均气温偏低、夏季降雨量大,这些因素叠加会造成植被恢复难度大、期限长。

科学合理地在风电场建设工程破坏区进行适宜的植被恢复重建,成为急需解决的问题。风电场生态修复是指有目的地把风电场建设区域改建成定义明确的、固有的、历史上的生态系统的过程,目的是仿效当地特定生态系统的结构、功能、生物多样性及其变迁过程[2]。刘胜等[3]从恢复生态学角度,对云南省风电建设区进行了生态修复区划研究,划分了3个一级和7个二级修复分区,其分区方法是以经验判别和地理信息系统技术相结合,以县级行政区为基本单元,自上而下进行分区。董智等[4]以河北省坝上风电场建设区为研究对象,探讨了风电场建设区水土流失特点、分区、防治重点及植被恢复措施。毕娜[5]通过铁岭地区生态环境特点和风电场待修复的环境类型,提出了该地区开展风电场生态修复的目标、原则及技术要求。钱怡伶[6]探讨了风电设施产生的噪声以及对植被、水土流失和鸟类生存的影响,提出相应的生态环境影响减缓措施和生态恢复措施。

已有研究多是针对不同的个例进行生态修复设计和规划,对大范围、区域尺度的生态修复区划研究较少。因此,在充分考虑气象因素对风电场生态修复过程中植被恢复影响的基础上,综合考虑地理、土壤、植被、风能资源等多种因子的影响,开展湖北省风电场的生态系统保护和恢复难易程度综合区划,为不同区域采取因地制宜的生态保护修复方案提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 数据及资料

研究资料包括气象、土壤、植被、风能资源及地理信息5类。

1.1.1 气象要素资料 取自湖北省89个国家级气象观测站及分布在全省的2 005个区域气象站观测数据(图1),观测时段为区域气象站观测质量较好的2016—2018年3个完整年每日的累积降水、日最低气温、10 m高度最大风速等。资料进行质量控制检验。

图1 资料的气象观测站点分布

1.1.2 土壤要素资料 土壤要素资料包括以下内容。

1)土地覆盖分类数据:基于2017年Landsat TM/ETM/OLI遥感影像。采用遥感信息提取方法,经波段选择及融合,图像几何校正及配准并对图像进行增强处理、拼接与裁剪,形成覆盖湖北省范围,水平分辨率为30 m的8类(农田、森林、草地、灌木丛、湿地、水体、建设用地、荒地)土地覆盖分类数据。

2)降雨侵蚀力数据:湖北省水土流失主要表现形式为水力侵蚀。利用全省降水资料,建立基于降雨量的降雨侵蚀力模型,计算土壤受侵蚀的潜在能力。

3)植被要素:归一化植被指数(NDVI)。利用MODIS卫星2019年MOD13A3通道产品,进行波段运算、拼接、掩膜等,最终形成水平分辨率为1 km的2019年湖北省归一化植被指数。

4)风能资源资料:风能资源指标指离地面70 m高度风速和风功率密度。取自湖北省陆地风能资源高分辨率(1 km)评估(30年平均)数据集。该套数值模拟资料融合了湖北省200多座测风塔实际测风资料,经过检验,模拟结果可信。

5)地理信息要素:地理信息包括海拔、坡度、坡向信息。基于湖北省1∶50 000省界、水系、数字高程模型数据(DEM),利用Arcgis软件三维空间分析功能提取得到湖北省海拔、坡度和坡向数据。

1.2 区划方法

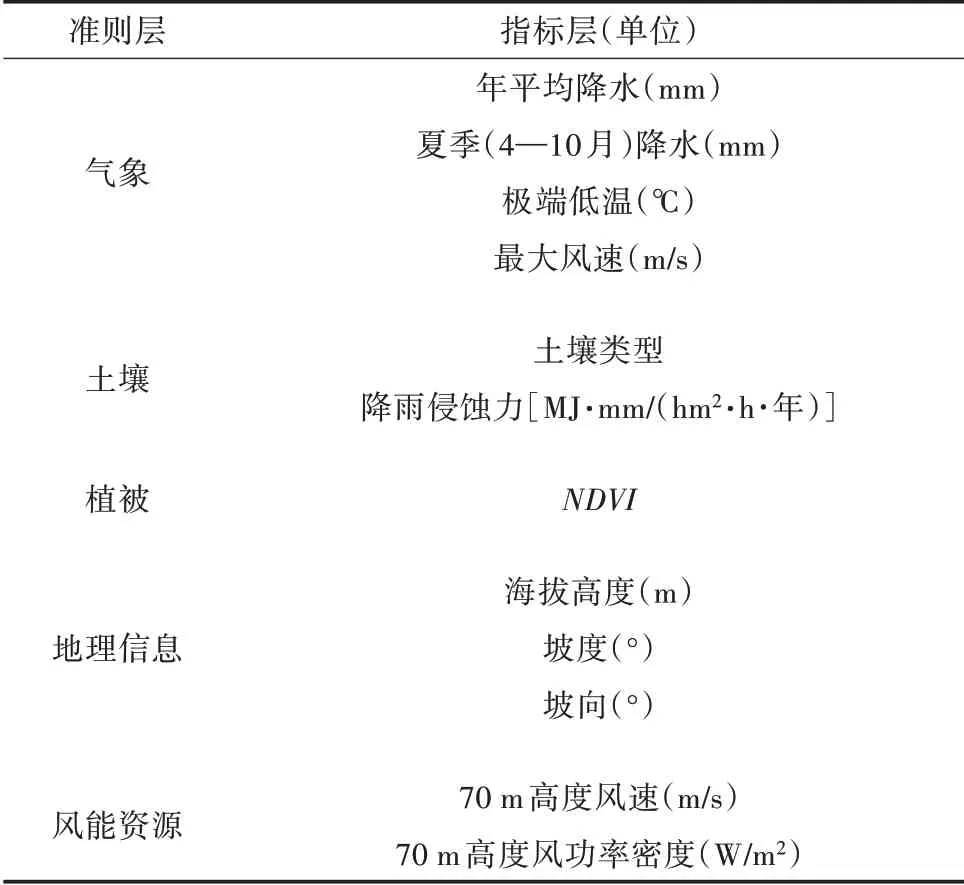

1.2.1 区划指标的选取 风电场生态修复除涉及当地海拔、地形地貌特征外,还涉及气象、土壤、植被等多个因子。气象要素方面,年平均降水、夏季极端降水及极端低温、大风等,都会影响风电场生态修复后的植被生长。土壤及植被要素方面,不同的土壤覆盖类型、土壤降雨侵蚀力及不同的植被覆盖率亦会造成破坏后的生态修复能力不同。风资源要素方面,湖北省风资源好的山地丘陵地区,风电场开发规模增大,造成的生态修复难度亦会增加。选取气象、土壤、植被、地理信息、风能资源5大类12个要素作为评价因子建立区划指标体系(表1)。

表1 影响湖北省风电场生态修复的评价因子

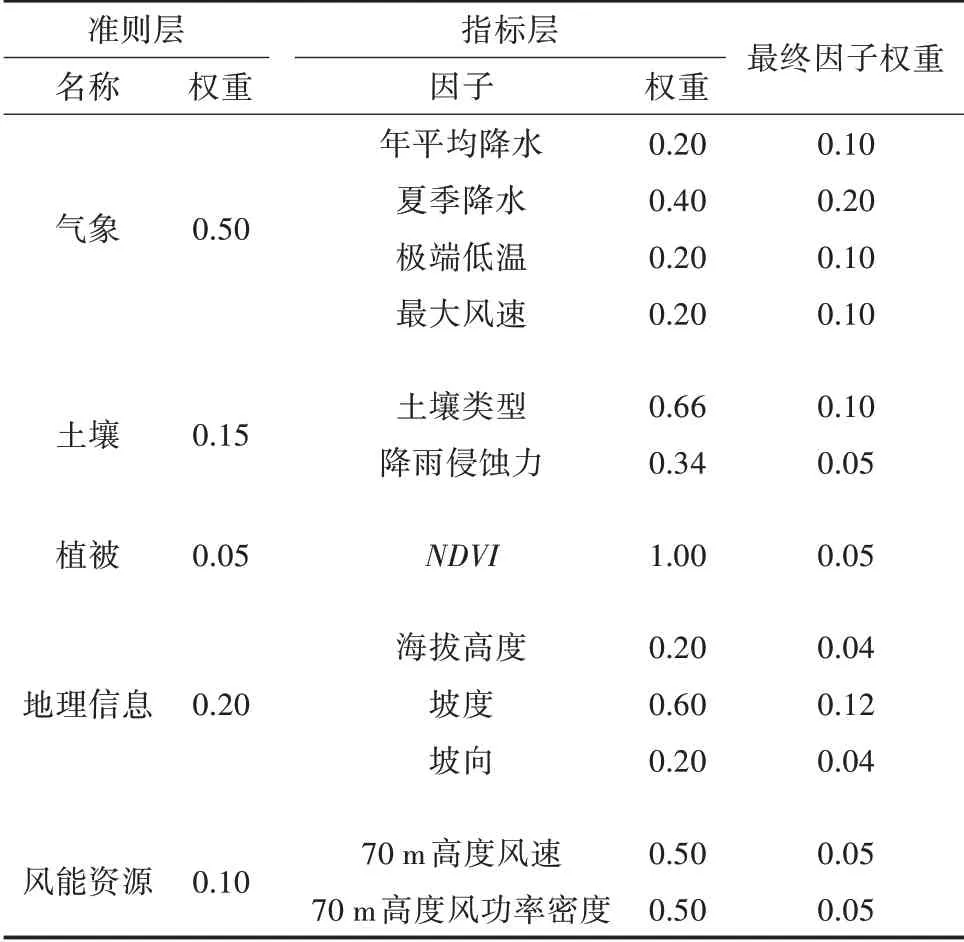

1.2.2 评价因子权重的确定 运用层次分析及专家打分相结合的方法,确定了各评价因子权重(表2)。

表2 各评价因子权重

1.2.3 加权综合评分 各指标对风电场生态修复的相对重要程度各异,计算综合指标体系时必须考虑到各自权重,用加权综合评分法确定各评价指标的权重。

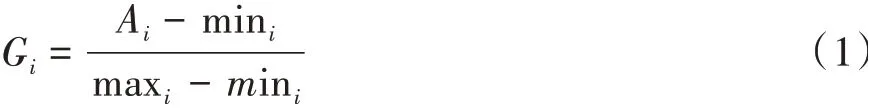

综合指标的作用大小用数量化指标集中,表示评价对象的优劣。由于各评价因子在计算过程中可能又包含了各自的一系列指标,为消除评价因子各指标的数量级和量纲之间的差异,对每个指标值进行归一化处理。具体公式如下。

式中,Gi为第i个指标的归一化值,Ai为第i个指标值,mini和maxi分别为第i个指标值中的最小值和最大值。

接着,计算各评价因子指数。

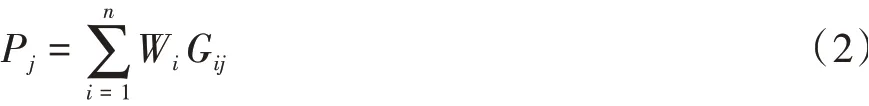

式中,Pj为第j项评价因子指数,Wi为第i项指标的权重,Gij为对于因子j的第i项指标的归一化值,n为评价指标个数。

Pj可以认为是第j个评价单元对应的风电场生态修复难易程度,数值范围为0~1,保留小数点后两位有效数字。将风电场生态修复难易程度等级分为4级,即易恢复区(0.00~0.25)、较易恢复区(0.25~0.35)、较难恢复区(0.35~0.45)、难恢复区(0.45~1.00)。

1.2.4 空间数据分析 采用ArcGIS软件分析湖北省风电场生态修复综合区划。应用ArcGIS空间分析、空间统计、地统计分析、矢量数据处理及栅格数据处理等模块,完成区划分析。

2 区划指标建立

2.1 精细化气象要素分布

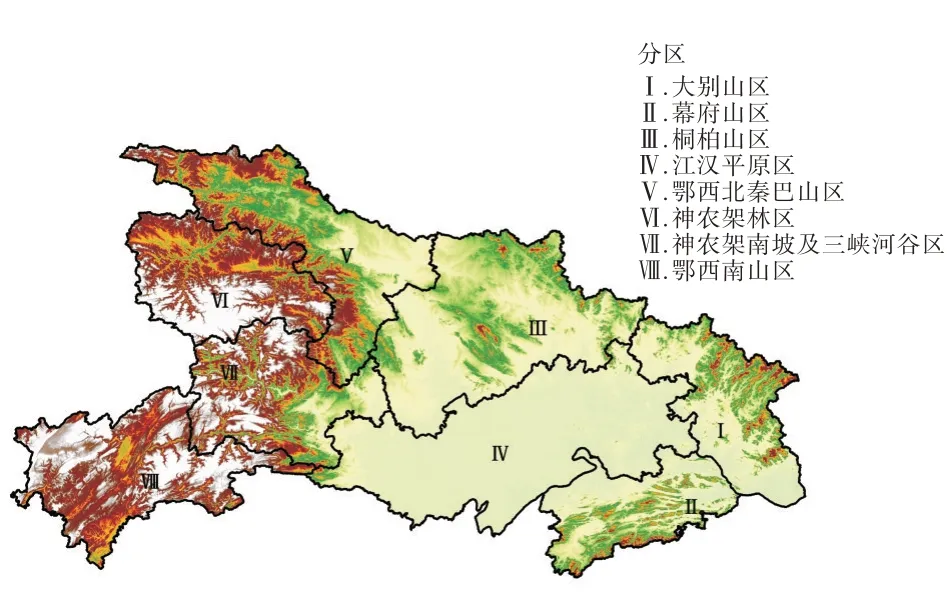

湖北省三面环山,地势为西、北、东三面高企,中部向南敞开,呈马蹄形分布。由于其特殊的地理位置和复杂多样的地形地貌,使得降水空间分布差异明显。由于省内89个国家气象观测站多设在低山和平原处,若仅以国家气象观测站数据直接进行空间插值分析,会造成较大误差,难以表现山地气候特征,甚至得到错误结论。加入无人值守的区域气象站资料,可以较好弥补常规气象站点稀疏的不足,对大的山体和代表剖面能进行较为详细的气象特征分析,估算和模拟能反映实际降水的时空分布,特别是能反映山区降水特征。利用了全省2 005个区域气象站降水观测资料,结合地理信息数据,将湖北省按主要山系划分为8个区(图2),分区域构建降水与地理因子的模型,呈现复杂地形影响下的湖北省降水精细化分布特征。

图2 湖北省降水研究区域划分

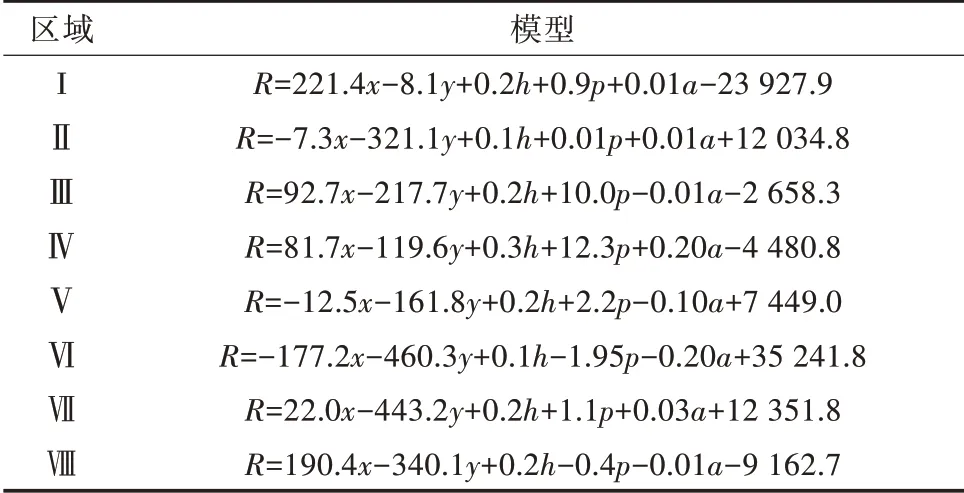

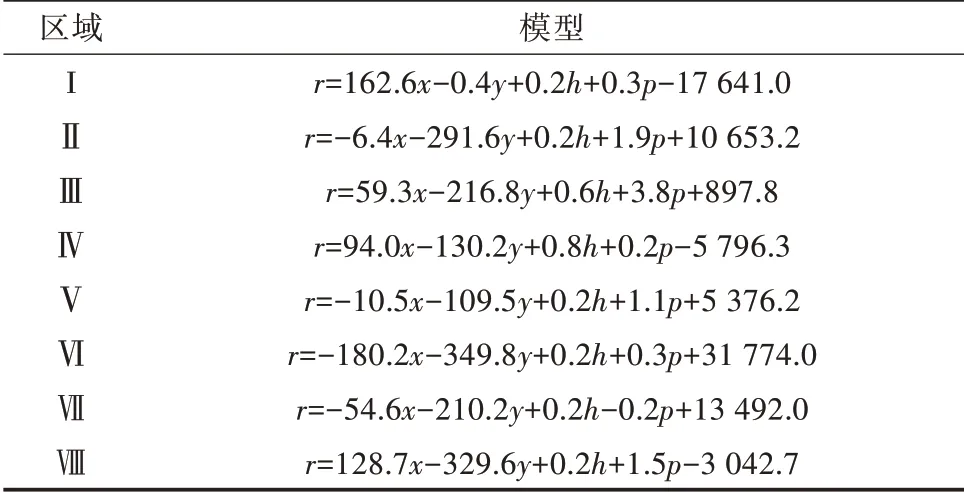

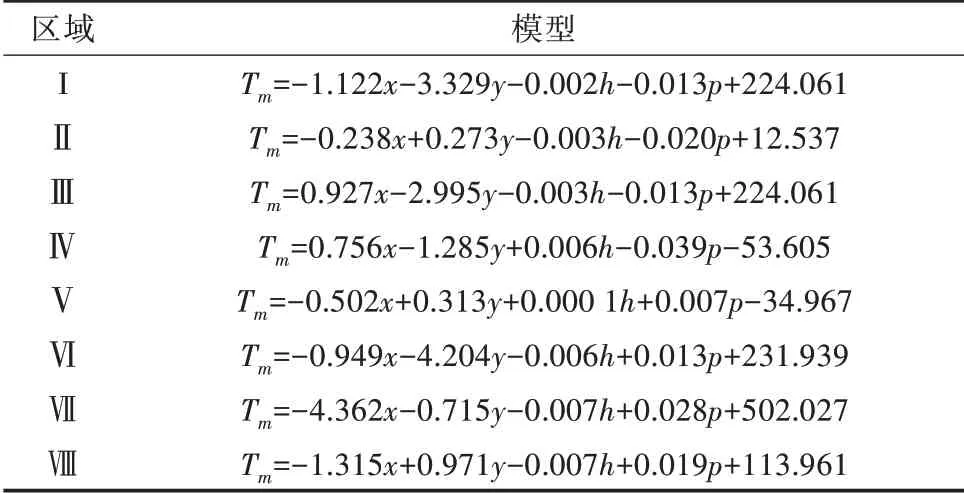

利用各分区的气象观测站点的降水观测资料,用ArcGIS软件,提取站点高程资料(DEM)的经度、纬度、高度、坡度、坡向信息,分区域建立基于地形影响的精细化降水模型,如表3、表4、表5所示。根据不同区域的降水模型,得到湖北省精细化的年降水分布、夏季降水、年平均最低气温的精细化分布情况,如图3所示。

表3 年降水模型

表4 夏季降水模型

表5 年平均最低气温模型

图3 湖北省气象要素精细化特征分布

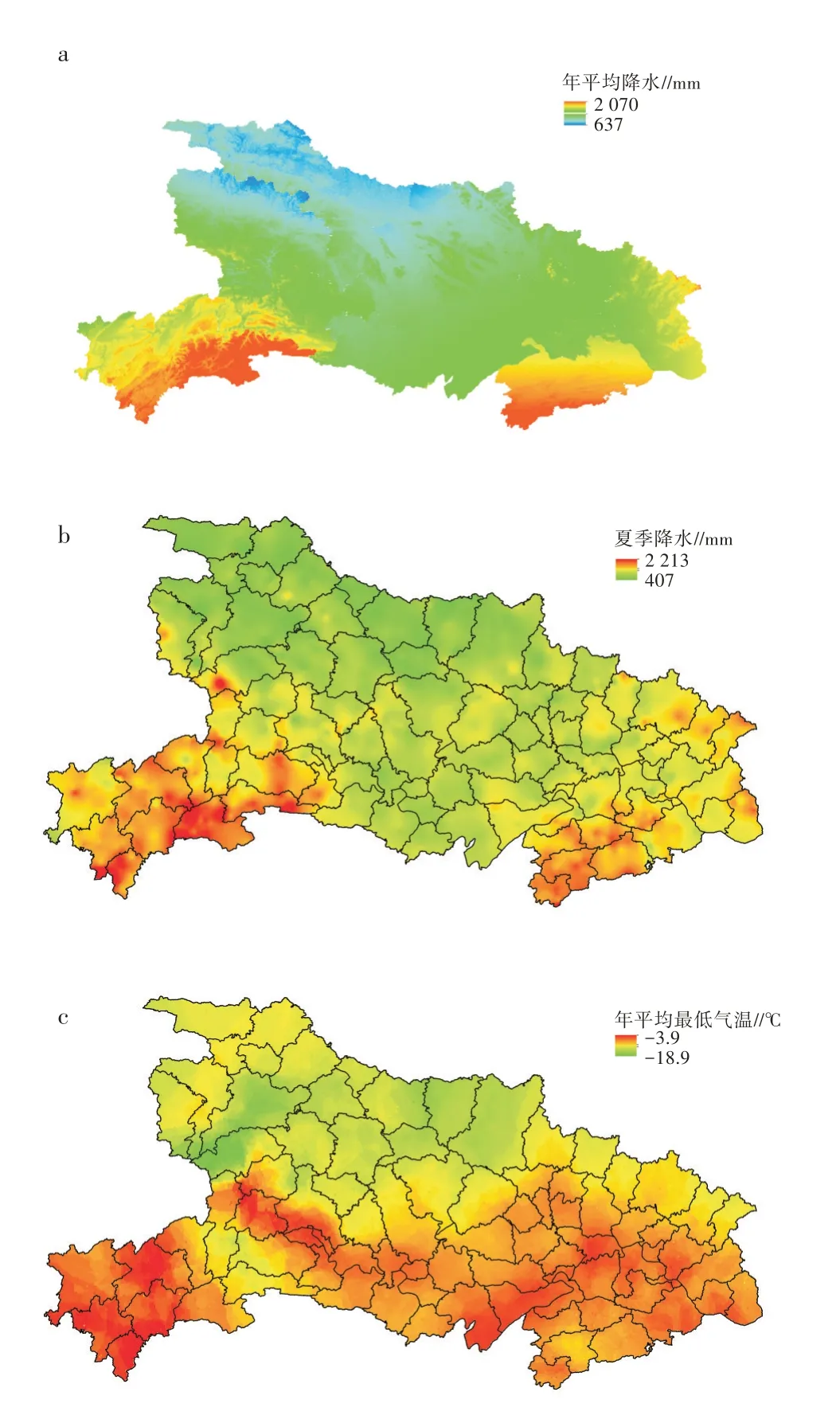

2.2 降雨侵蚀力

降雨侵蚀力的简易模型算法主要依据次降雨量、日降雨量、月降雨量、年降雨量等几种不同降雨类型资料。依据日降雨量建立的模型精度较高,其余几种差别不大,且在降水丰富的南方区域,降雨侵蚀力的相对误差变化范围较小[7]。采用月降水量建立降雨侵蚀力模型。其模型形式为:

式中,R是降雨侵蚀力[MJ·mm(/hm2·h·年)];Pi为各月降雨总量(mm),α和β为模型待定参数。根据计算结果,结合湖北省精细化降水分布特征,确定α为0.047 9,β为1.620 3。

根据降雨侵蚀力模型及2016—2018年湖北省精细化降水分布模型,对湖北省的降雨侵蚀力R进行了计算,探明湖北省降雨侵蚀力,结果如图4所示。

图4 湖北省降雨侵蚀力空间分布

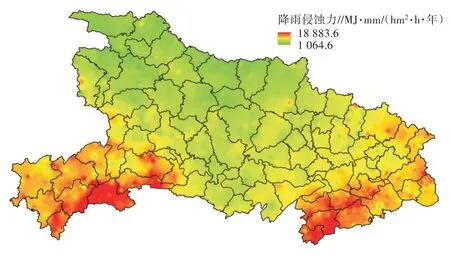

2.3 归一化植被覆盖指数

植被是抑制土壤侵蚀的主要因子[8]。虽然植被水土保持功能的指标涉及植被盖度、枯落物厚度、植物根系密度与根量、植被类型、植物种类组成等。但由于某些指标测量较为繁琐,大范围获取数据较为困难,在应用上受到限制,仍广泛采用植被覆盖指数来反映抑制土壤侵蚀的能力。

下载MODIS卫星2019年MOD13A3通道产品,利用MRT(MODISReprojection Tool)工具对图像进行投影转换(将正弦投影转换成WGS84经纬度投影)。将湖北省所处的四景MODIS数据进行拼接处理。利用ENVI软件对湖北全省范围进行掩膜,提取湖北省范围内逐月的归一化植被指数栅格数据。并通过ENVI软件中的波段运算(Band math),将上一步提取出来的栅格数据计算成标准格式及单位的数据,用最大合成法将归一化植被覆盖指数(NDVI)月数据合成年数据,最终形成分辨率为1 km的2019年湖北省NDVI空间分布(图5)。

图5 2019年湖北省NDVI空间分布

2.4 地理信息

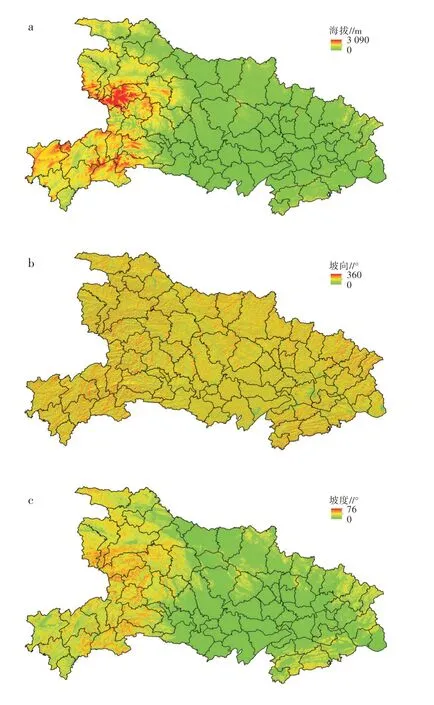

地理信息准则层选取了海拔高度、坡度、坡向3个细分指标。海拔高度表达了地形的起伏状况,构成植被的垂直分布,随着海拔的变化,植被类型也会垂直变化,进而影响生态修复的植被选择。

坡向是决定地表不同部分接受光照并重新分配太阳辐射量的重要地形因子,是使局部地区产生气候特征差异的主要因素[9]。坡向影响着山地的日照时数和太阳辐射强度。利用正弦函数和去量纲公式,把坡向朝南(90°~180°、180°~270°)的定义为0,坡向朝北(0°~90°、270°~360°)的定义为1。坡向朝北的地方植被修复难度较坡向朝南要大。

坡度表示地表单元陡缓的程度,可分为缓坡(≤15°)、中等坡(15°~45°)、陡坡(45°~90°)、倒坡(>90°)。不同坡度对应的生态修复难度不同,坡度越大,生态修复难度越大。

通过地理信息高程(DEM)数据,提取湖北省范围内的海拔、坡度、坡向信息,如图6所示。

图6 湖北省地表地理信息

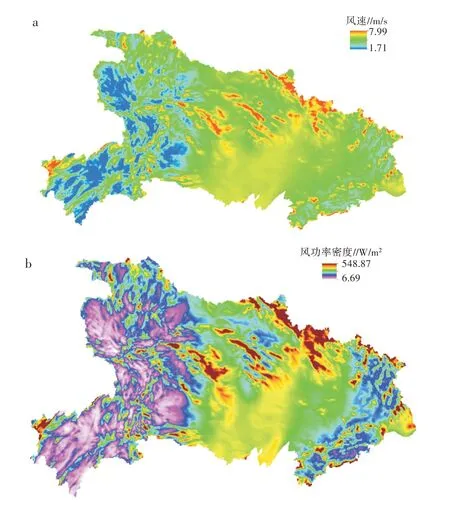

2.5 风能资源指标

选取离地70 m高度的风速和风功率密度作为风能资源的两个指标。对风电开发来说,全省风能资源好的山区风电场规划和建设会更密集,道路开挖、基座建设等造成的生态破坏也大。因此,风能资源越好,在权重指标中占比也越大。

采用了中国气象局陆地风能资源新评估结果“全国风能资源高分辨率评估(2019)数据集”的数据,即70~150 m高度水平分辨率1 km的30年数值模拟数据。数值模拟采用中尺度模式WRF和CALMET模式系统共同完成,同时模式同化了大量湖北省测风塔观测资料。风资源情况如图7所示。

图7 湖北省70 m高度风资源分布

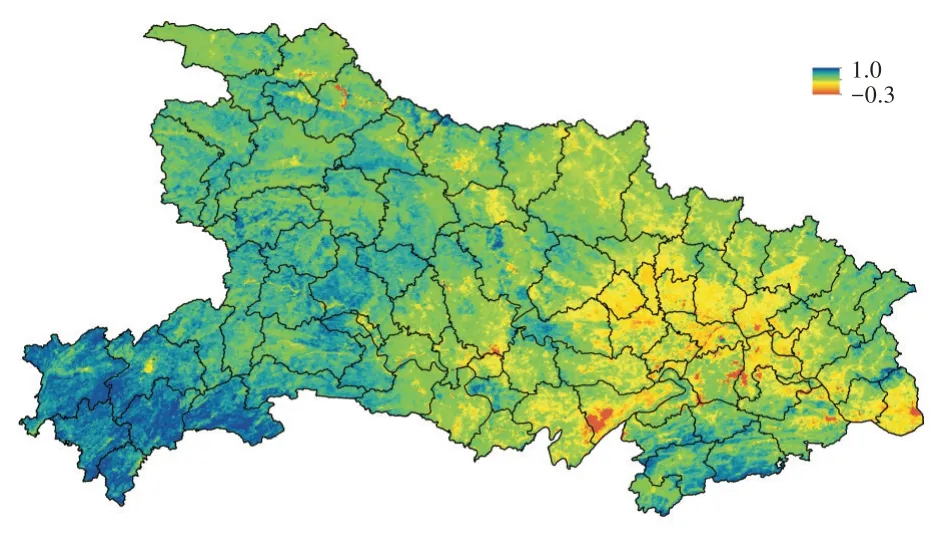

3 结果与分析

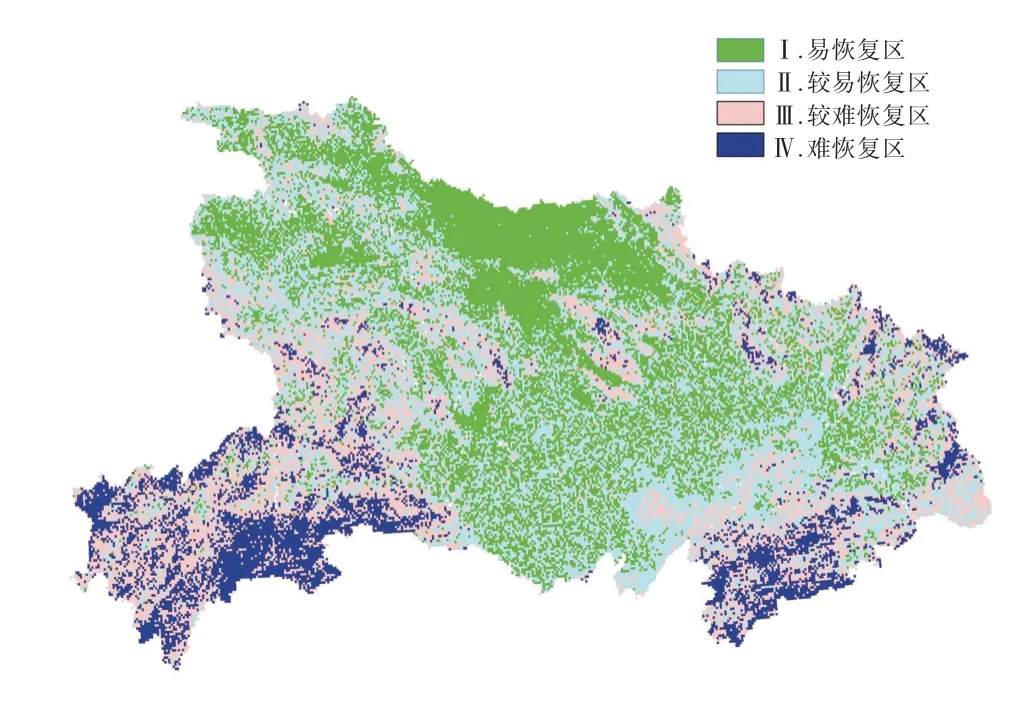

根据建立的各区划指标及评价因子权重,得到湖北省风电场生态修复综合区划(图8)。将风电场生态修复综合区划等级分为4级,即易恢复区、较易恢复区、较难恢复区、难恢复区。

图8 湖北省风电场生态修复综合区划

3.1 易恢复区

易恢复区主要分布在江汉平原大部,襄阳中部的岗地平原,鄂东的浠水、蕲春、团风等地。上述地区基本处在平原地带,区域人口密度大,城镇集中,经济较发达。气候条件方面,上述地区降水充沛、气候温和。土壤利用类型方面,上述区域主要是农田和水体,根据湖北省生态保护红线的相关要求,上述区域只能在有限的地方建设风电场,基本不会对当地生态造成破坏,因此属于易恢复区。

3.2 较易恢复区

较易恢复区主要分布在鄂东南、鄂西北部分丘陵地区,年平均气温较高,其中鄂东南降水丰富,土地类型以农田、草地为主,土壤的降雨侵蚀力水平在全省处于中等水平,且该区域风资源条件一般,风电开发规模不大。

3.3 较难恢复区

较难恢复区主要分布在鄂东北的大别山区、鄂东南幕府山区、鄂北桐柏山区、大洪山、鄂西南恩施大部分区域,地貌基本以中低山地为主。土壤降雨侵蚀力较大,水土流失严重,且大多处于湖北省风能资源最为丰富的“三带一区”(枣阳—英山中北部风带,荆门—荆州南北向风带,部分湖岛及沿湖地带,鄂西南和鄂东南部分高山地区)内,已投产或正在进行风电开发建设的项目大多集中在此。由于区域多集中在山区,年降雨分布不均且夏季强降雨集中,山地气温随海拔的升高降低,气温普遍较平原地区低。在风电场建设过程中,地表植被被破坏后,恢复难度较大。

3.4 难恢复区

难恢复区主要分布在湖北省部分中高山地区,包括鄂西南武陵山地的利川、来凤、宣恩、鹤峰等地,鄂东南幕阜山系的通山、崇阳、通城等地,鄂东北大别山系的英山、罗田等地及大洪山、神农架部分区域。上述区域的地理特点是海拔高、气温低,年降雨量大,其中鄂西南和鄂东南、大别山区是湖北省降雨最多的3个区域。上述区域由于降雨侵蚀力造成的水土流失也最为严重。从风能资源方面看,上述区域风资源条件好,是风电企业重点关注和开发的区域,虽然植被覆盖率较高,但地处高山、中高山,生态系统较为脆弱,一旦风电场开发建设破坏了当地植被,恢复难度大。

4 小结与讨论

1)选取5类要素12个指标因子、不同的拟合模型对指标因子进行建模,赋予各指标因子不同的权重影响系数,通过加权综合评分的方法得到了4类风电场生态修复综合区划等级,分为易恢复区、较易恢复区、较难恢复区、难恢复区。

2)易恢复区主要分布在江汉平原大部,襄阳中部的岗地平原,鄂东的浠水、蕲春、团风等地;较易恢复区主要分布在鄂东南、鄂西北部分丘陵地区;较难恢复区主要分布在鄂东北的大别山区、鄂东南幕府山区、鄂北桐柏山区、大洪山、恩施大部区域中低山区;难恢复区分布在湖北省部分中高山地区。

3)影响风电场生态修复的要素多,对湖北省风电场生态修复进行了初步的区划,为后续工作奠定基础。生态修复是一项长期的、系统性的工作,需要进行长期、连续的监测,调整和优化生态修复的区划及修复策略。内陆地区特别是南方山区,风电场的建设在造成植被破坏的同时,也破坏了山地表层土壤,加之山地降雨时间集中、强度大,使得水土流失更为严重。在进行生态修复时,需要重视土壤的保护和修复。