基于改进ADC 法的高原信息通信装备作战效能评估*

胡昌栋,滑 楠,杨 琪,李文超

(1.空军工程大学信息与导航学院,西安 710077;2.解放军78156 部队,重庆 400039)

0 引言

高原高寒地区海拔多在4 500 m 以上,昼夜温差普遍超过15 ℃,受高原自然环境及地理条件影响,信息通信装备工作状态不稳定、效能衰减严重,无线装备部署及使用受限,装技保障储供修困难等问题都成为影响战时信息通信保障水平的关键因素,加强高原战场环境下的信息通信装备作战效能评估,对于解决信息通信装备建设发展、组织运用现实难题具有重要意义。当前针对装备效能评估的方法较多[1-3],而对高原环境下信息通信装备作战效能评估研究存在不足,现有研究中,窦晓杰等[4]研究了通信装备固有保障效能评估问题,温广杰、葛大江、康云分别研究了指挥所通信装备[5]、通信装备维修保障[6]、通信装备技术保障[7]等单类别装备及单项效能评估问题。对此,本文面向新体制下联合作战信息通信装备组织运用规律和信息通信保障能力要求,以传统ADC 模型为基础,运用改进的基于复杂战场环境的ADCQ 模型,探索高原高寒战场环境下的信息通信装备作战效能评估。传统ADC 模型[1]主要通过武器装备系统的可用性、可信性和能力三要素来评估系统整体效能,侧重于对武器装备系统的固有能力评估,对实际作战环境考虑较少,改进ADCQ 模型[2]通过融入战场环境因素Q,加强了对战场环境适应性的分析,使评估更加科学有效。

1 评估指标体系

1.1 信息通信装备作战效能定义

装备效能的通用定义[3]:“在规定的条件下达到规定使用目标的能力。”根据规定条件和任务目标的不同,装备效能可以进一步分为装备系统效能和装备作战效能,两者的根本区别在于作战效能考虑了战场因素和敌我对抗,与实际任务完成密切相关。参考装备作战效能定义:在规定条件下,作战部队运用装备执行作战任务所能达到的程度。高原信息通信装备作战效能可以定义为:在高原高寒山地作战环境下,信息通信部队运用所属装备执行信息通信保障任务所能达到的程度。

1.2 指标体系建立

高原信息通信装备作战效能评估指标体系建立,主要考虑高原高寒战场环境下信息通信装备的储供修能力、信息通信保障能力和战场环境适应能力。装备的储供修能力与装备的可用性及可信性密切相关;信息通信保障能力根据装备功能作用和提供能力不同,可分类概括为信息通信传输装备、信息通信终端装备和附属配套设备,并分别提供通信传输能力、业务服务能力和供应保障能力;战场环境适应能力主要考虑战场电磁环境、自然环境、火力环境对信息通信装备作战效能的影响,建立指标体系如图1 所示。

图1 信息通信装备作战效能评估指标体系

1.3 指标体系分析及量化

结合战时信息通信保障具体任务,采用数据统计、计算解析、模拟仿真、专家评价的方法对指标进行量化,指标含义及量化方法详见下页表1 所示。

表1 信息通信装备作战效能评估指标含义及量化方法

2 信息通信装备作战效能评估

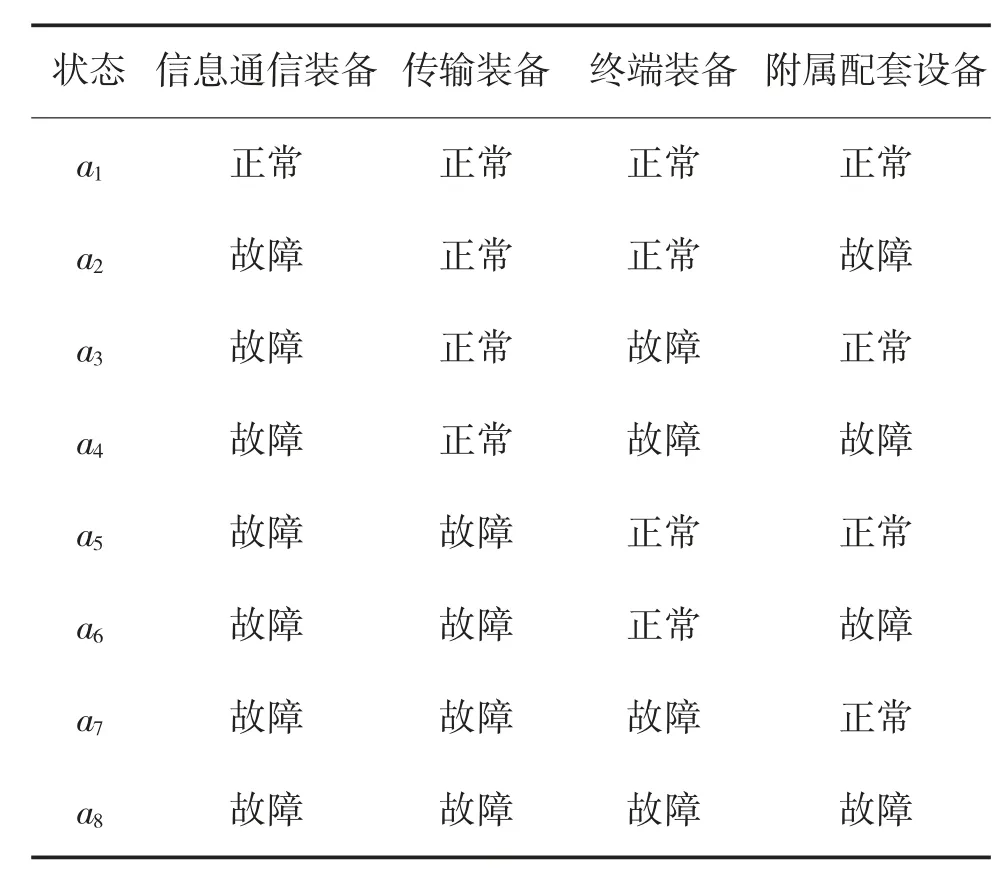

信息通信装备作战效能是在实战环境下信息通信装备系统所提供的通信传输能力、业务服务能力、供应保障能力的聚合,3 种能力相互独立且都不可或缺。因此,只有在3 个子系统装备都正常工作时,信息通信装备系统才处于正常工作状态且提供信息通信保障能力,具体如表2 所示:

表2 信息通信装备工作状态表

2.1 可用性模型A

A 代表系统的可用性,表示任务开始时系统处于不同状态的概率。设信息通信装备的平均故障间隔时间为MTBF,平均故障修复时间为MTTR,通过单类装备、子系统装备、系统装备可用性的逐层计算可得到信息通信装备系统的可用性向量[5]。

1)单类装备的可用性

2.2 可信性模型D

D 代表系统的可信性,表示任务执行过程中系统从初始状态转移到其他状态的概率。根据战时信息通信保障不同任务类型,装备的可信性可分两种情况进行讨论:一是机动性强、保障周期短的战役、战术行动信息通信保障,故障装备主要依靠备品备件(主备按1∶1 配置)修复,一般只允许修复一次;二是固定性强、保障周期长的指挥所、骨干网络保障,故障装备同时依靠装技力量与备品备件结合修复,且装备可及时补充,一般可多次修复。

2.2.1 只允许修复一次的装备可信性

1)单类装备的可靠性

2.2.2 可多次修复的装备可信性

1)单类装备的可靠性

由于信息通信装备可多次修复,工作状态在正常与故障之间相互转移且转移概率只与当前状态有关,可在研究装备正常–故障两种状态随机转移的过程中引入马尔可夫过程[8]。假定用“0”表示装备的正常状态,用“1”表示装备的故障状态,则装备状态转移如图2 所示:

图2 装备状态转移示意图

经推理[9]:

2.3 信息通信保障能力模型C

C 代表信息通信装备系统处于不同状态下所具备的信息通信保障能力,是对信息通信装备固有能力的评估,也是作战效能评估的基础和关键。

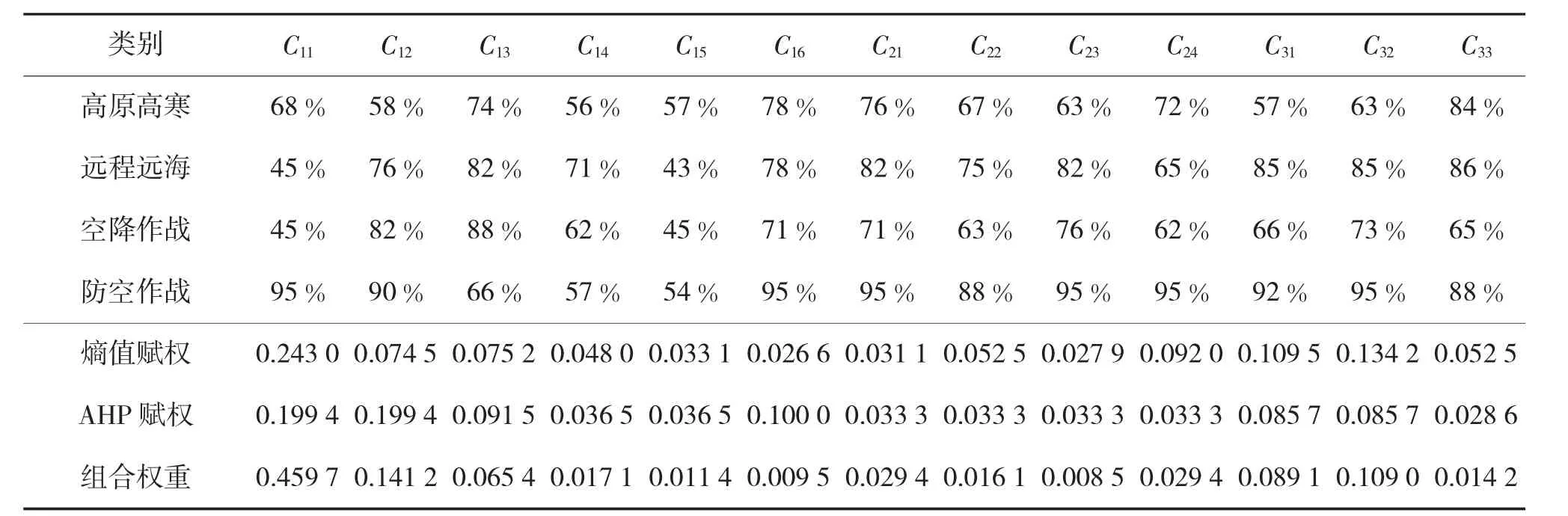

2.3.1 组合赋权方法确定指标权重

本文通过采用熵值赋权法客观赋权,层次分析法主观赋权,乘法合成确定最终指标权重,能够兼顾两者优点[10-11],使指标权重计算更加科学合理。

1)熵值法赋权

熵值赋权法[10]根据指标的相对变化对系统整体影响程度计算权重。根据评价对象数m 以及评价指标数n,构建规范化决策矩阵A,其中,aij代表第i个对象的第j 个指标规范化后的值;对矩阵A 进行归一化处理得到规范化矩阵R,进而计算指标j 的熵值ej;确定指标权重wj。

2)层次分析法赋权

2.3.2 指标模糊综合量化

2.4 战场环境适应能力模型Q

战场环境适应能力模型Q 的评估,参照信息通信保障能力模型C 的评估步骤进行。

综上,信息通信装备作战效能评估为:

3 高原信息通信装备作战效能评估

高原高寒战场环境,高海拔、低气压、强静电自然特点以及山地、通道地理条件,对战时信息通信装备效能发挥都产生了较大影响:1)传输装备话音延迟、数据丢包严重;电源装备启动困难、功率下降、电压不稳定、故障率升高;车辆装备点火困难、动力损失大、通行能力差。2)散射、微波天线截面积大,大风天气多发,天线架设不宜、易折断;高原山地环境可用阵位少、遮蔽多、盲区大,短波、超短波装备运用效果不好;高海拔高纬度地区卫星站对星困难,使用不便。3)高原大区域保障,对象分布散远,对装技保障要求高;装备维修程序繁琐周期长,对备品备件需求大。4)配套装备编配不容忽视,对保密、频管、后勤、伪装、防护等装备编配提出较高要求。

3.1 可用性A 计算

根据信息通信装备组织运用特点和保障能力要求,设定电台、微波、散射、移动装备为满足“或”关系的装备类型;数据链、导航定位、频谱管理为满足“或”关系的装备类型;其余皆为满足“与”关系的装备类型。则单类装备可用性Aij,子系统装备可用性Ai,结果如表3 所示。

表3 信息通信装备可用性相关参数

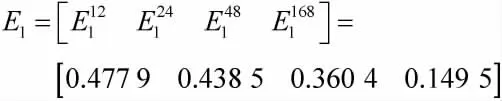

综上可得,信息通信装备系统可用性向量

3.2 可信性D 计算

1)假设执行某战役、战术行动信息通信保障任务,周期为12 h。其单类装备可靠度Rij、维修度Lij;子系统装备Ri、Li,结果如表4 所示。

表4 信息通信装备可信性相关参数1

信息通信装备系统只在正常工作状态下具备信息通信保障能力,因此,信息通信装备作战效能只与可信性矩阵第一列向量Dm1相关,由此可得:

同理,不同任务周期可信性矩阵第一列向量:

表5 信息通信装备可信性相关参数2

表6 典型任务中信息通信装备运用参数组合赋权表

3.3 保障能力C 计算

3.3.1 确定指标权重

对比高原高寒、远程远海、空降作战、防空作战4 种典型信息通信保障任务中装备组织运用情况,进行熵值赋权;组织不同建制高原信息通信不对指挥员、参谋人员、装备维修人员、基层技术骨干,以及科技院所相关专业人员、装备生产厂家技术人员等领域专家对同一层次指标两两对比,并经过反复征询、归纳统计得出对比结果,进行AHP 赋权;最终乘法合成确定指标权重。

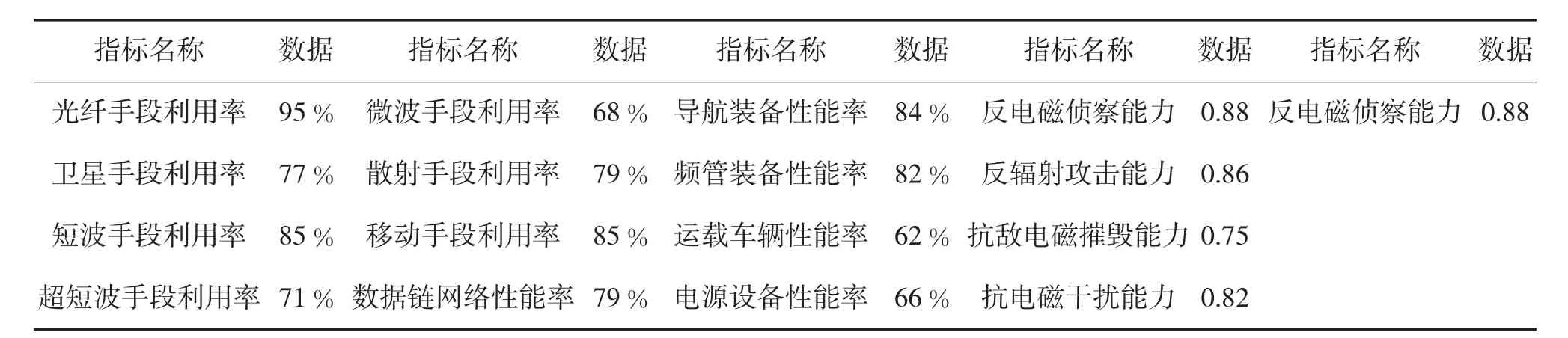

3.3.2 指标量化

1)定量参数的数据采集,定性参数的专家评价,指标综合计算及归一化处理,结果分别如表7~表9 所示。

表7 定量参数的数据采集结果

表8 定量参数的专家评价结果

表9 高原高寒信息通信装备指标参数信息表

2)指标模糊评价值

3.3.3 综合能力值C

设定Li=0.4,因所有指标值都高于Li,则:

3.4 环境适应能力Q 计算

1)指标权重

2)单指标评价值

3)环境适应能力值Q

3.5 信息通信装备作战效能综合评估

由公式E=ADCQ 可得出不同保障周期的战役、战术行动保障信息通信装备作战效能E1,指挥所、骨干网络保障信息通信装备作战效能E2。并分别给出装备作战效能与保障周期的关系图。

图4 单次维修条件的装备作战效能与保障周期关系图

图5 多次维修条件的装备作战效能与保障周期关系图

3.6 评估结果分析

从评估过程和结果来看,评价战时信息通信装备作战效能的关键因素均受到高原环境的较大影响。环境适应能力方面,加入战场环境适应性分析的装备作战效能明显低于装备固有保障能力,既与实际情况相符,也反映出高原高寒信息通信装备建设发展和组织运用中存在的短板不足;信息通信保障能力方面,在高原环境下,卫星传输效能、微波传输效能、散射传输效能、导航定位能力、机动运载能力、电源保障能力等指标性能普遍不高,降低了整体作战效能;装备供应维修能力方面,战役、战术行动信息通信保障,损毁装备主要依靠备品备件修复,装备作战效能随保障时间增长成指数下降,指挥所、骨干网络信息通信保障,损毁装备依靠装技力量与备品备件结合修复,装备作战效能随保障时间增长上升后趋于稳定,且普遍好于第一种情况。

针对评估结果分析,应进一步在推进装备高原适应改造、加强信息通信装备高原战场环境适应能力、完善不同任务的高原信息通信装备编配标准和备品备件补充,以及优化装备储备供应布局结构、探索军地联合装备保障模式、建强装备技术保障队伍、提升战时装备维修效率上下功夫,从而全面提升战时高原信息通信装备保障水平。

4 结论

运用改进的ADCQ 模型对高原信息通信装备作战效能进行评估,充分考虑了高原战场环境对信息通信装备作战效能的影响,使评估更加科学合理。针对评估过程和结果进行分析,提出了提升高原信息通信装备建设发展和组织运用的对策建议,同时,检验了评估方法的有效性和可行性,并为开展不同作战样式及战场环境下的信息通信装备作战效能评估提供了思路和借鉴。