基于激波管评价的单兵头面部装备冲击波防护性能研究*

康 越,张仕忠,张远平,柳占立,黄献聪,马 天

(1.军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所,北京100010;2.中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京100190;3.中国工程物理研究院流体物理研究所,四川 绵阳621999;4.清华大学航天航空学院,北京100084)

21世纪以来,由弹药爆炸导致的单兵战斗伤亡比例不断上升(约占总伤亡的66%~72%),大量杀伤破片复合爆炸冲击波致伤已成为战场中的主要威胁[1]。爆炸是指固体或液体物质瞬间转化为高温高压气体释放巨大能量的过程[2-4]。这些高温高压气体急剧膨胀,迅速压缩四周空气进而形成爆炸冲击波。研究发现,爆炸冲击致伤取决于多种因素,包括爆炸类型、装载药量、起爆高度、是否有保护性屏障、受害者与爆炸物之间的距离等[5-6]。依据损伤机制的不同,弹药爆炸冲击致伤被划分为5种类型[7-8],即冲击波直接作用致伤、破片(弹头)贯穿伤、冲击钝伤(如骨折等)、热(化学)烧伤和战后炎症并发症。其中,由爆炸冲击导致的创伤性脑损伤(traumatic brain injury,TBI)和肺部损伤尤为严重[9-10]。近年来,美军在伊拉克和阿富汗战争中投入的部队经常遭受炸弹近距离袭击,导致大量士兵罹患创伤性脑损伤,从而引发严重的战争后遗症,对战后士兵的基本生活产生了巨大影响。随着爆炸冲击伤的日渐频发,对由爆炸冲击导致的TBI等伤情的致伤机理及单兵防护装备抗爆炸冲击波性能的探索已成为近年来的研究热点。

针对爆炸冲击波直接作用导致的颅脑损伤,学者们做了大量细致的研究工作。从动物实验和病理生理学分析入手,经过数值建模计算分析,初步建立了颅脑损伤模型,确定了颅脑损伤判定准则[11]。研究发现,爆炸冲击波可在极短时间内(1~3 ms)直接作用于生物头部,从而引起神经功能损伤,乃至器官性病变[7-8]。头盔作为战场上单兵最重要的防护装备,一直以来主要强调其防破片/弹丸冲击的能力。随着爆炸冲击波防护需求的提出,如何加强头盔爆炸冲击波防护能力,是一个亟待解决的问题。Sharma等[12]和Zhang 等[13]发现,佩戴先进作战头盔(advanced combat helmet,ACH)可有效缓解爆炸冲击波对头部的冲击。但不同结构头盔的防护能力也有所差异,Tan 等[14]、Moss等[15]对比裸头模和头盔-头模系统对爆炸冲击的响应发现,佩戴头盔使冲击波在脑后部叠加形成聚集区域,这可能会提高爆炸冲击对头部的致伤几率。但通过优化悬挂件系统,改变头盔材料及头盔衬垫材料[16-19]以及采用不同头面部防护组件模块化搭配使用[20-23],可有效降低爆炸冲击波超压峰值,增强单兵防护装备抵御战场爆炸冲击波的能力。

目前,常利用外场实弹实爆测试和实验室激波管测试对单兵防护装备抗爆炸冲击波性能进行评价。其中,激波管测试因成本低、重复性好和可操作性强等优点被广泛采用。激波管是一种气动力实验设备,在空气动力学、超高声速空气动力学、爆炸力学、天文物理学和光谱学等领域都有广泛应用[24]。在防护爆炸冲击伤研究方面,已逐步发展了专门用于生物评价的激波管,主要用于模拟核爆炸或大当量炸药爆炸时产生的冲击波。王正国等[25]研制了用于冲击伤研究的大、中、小(微)系列生物激波管。其中,大型激波管可模拟产生爆炸冲击最高超压为10.3 MPa,相当于几十千克至6 000千克炸药空爆时产生的爆炸波超压峰值,中型激波管可模拟提供超压、爆炸性减压及水下爆炸等实验环境。王海峰等[26]为开展脊髓冲击伤动物模型研究,研制了一种小型冲击波发生装置,模拟产生的冲击波超压峰值范围为100~800 kPa,超压持续时间在90 ms以上。通常情况下由激波管模拟产生的冲击波超压峰值为100~1 000 kPa,正压持续时间为0.5~10 ms[27-28]。实验时将动物置于生物激波管内或管口处,通过分析实验动物冲击伤情,为人体冲击伤发生机理研究和防治提供参考。

本文中,首先针对仿人体头部结构的裸头模进行实爆场和激波管测试评价,证实激波管实验可替代外场实爆实验。随后基于激波管实验条件,对裸头模及佩戴一体结构头盔和分体结构头盔的头部模型进行冲击波防护性能评价测试,以期实验结果可为设计和研发抵御爆炸冲击波的新型单兵防护装备提供支持。

1 实验方法

由爆炸产生的冲击波超压峰值和持续作用时间是人体致伤的两个关键因素[29]。根据爆炸冲击波对人体致伤情况结果统计分析,本文中构建冲击波超压峰值为100~300 kPa、持续时间为1~5 ms的作业环境,评估爆炸冲击波对人体头面部致伤情况及头盔-头模系统对爆炸冲击波的抵抗能力。

1.1 头部模型及测试头盔

依据国家标准GB/T 10000—1988《中国成年人人体尺寸》确定我国成年人头面部结构和尺寸,并制作测试模型,模型采用玻璃钢纤维复合材料手糊成型。模型表面设置9个传感器测量点位,分别位于前部、前额部、顶部、后部、前侧部、后侧部、左(或右)侧、眼部以及耳部,如图1(a)所示。传感器采用PCB压力传感器(型号:113B21),以螺纹紧配于头模表面,为保证传感器能从头模表面预留位置穿出,特别设计了传感器安装基座,见图1(b)。

测试头盔分别选用具有一体结构和分体结构的防护头盔(见图1(c)和(d),下文称其为“一体盔”和“两半盔”)。两种头盔都以高性能芳纶Ⅱ纤维为基础材料,其中,一体盔采用整体模压成型,带有护耳结构,中间无结构性敞开空间。两半盔帽檐较高,顶部设计有结构性开合空间,耳部区域高切预留位置可增加耳部防护装备。本文中,定义佩戴一体盔的头部模型为一体盔头模,佩戴两半盔的头部模型为两半盔头模,佩戴风镜和耳塞的两半盔头部模型为全防护头模。

图1 测试装置示意图Fig.1 Schematic diagramsfor the test devices

1.2 实爆实验

基于裸炸药开展的实爆实验是最接近实战环境的抗爆炸冲击波性能评价考核手段。本次实验采用7 kg TNT 裸炸药球,在3.8 m 处布放头部模型进行考核评测。

一般室外环境下,空中TNT炸药爆炸产生的冲击波超压Δp可通过下式[30]进行计算:

式中:w为TNT 炸药质量(单位kg),当使用其他非TNT炸药时,需要按照爆热将其换算成TNT 当量;R为距离装药中心的直线距离(单位m)。

实际上,当无限空中爆炸时,当爆点距地面高度为h(m)时,使用上述公式还应当满足条件:

经计算可知,7 kg TNT当量炸药爆炸,在3.8 m 半径距离上,产生的冲击波超压峰值为200 kPa,满足实验设计要求。

裸头模表面设置4个超压传感器点位(分别位于前额、顶部、后部和侧面),通过压力时程图获取爆炸冲击波超压峰值和持续作用时间等物理量,实爆现场示意图如图2(a)所示。根据实际炸药质量及文献[30]中计算公式可得理想爆炸波波形曲线。图2(b)是外场实爆所测数据与计算所得理想数据曲线对比结果,由图2(b)可知实爆实验所测曲线数据与模拟计算所得结果基本一致,数据真实有效。

图2 实爆现场示意图及爆炸波形Fig.2 Schematic diagram for the far-field blast environment and explosion waveforms

1.3 激波管实验

基于激波管的抗冲击评价方法具备快速、高效和可操作性强等优势,本文中改造现有的高温燃气激波管,构建超压峰值为100~300 kPa、持续作用时间为1~5 ms的冲击波作用环境。

1.3.1激波管实验基本条件

图3为激波管出口位置两次重复实验获得的冲击波超压时程曲线。由图3可知,改造后的激波管模拟的爆炸波波形同理论爆炸波波形相似,模拟产生的爆炸冲击波波形重复性较好,满足测试评价要求。

图3 激波管测试得到的超压时程曲线Fig.3 Overpressure-time curvesobtained in the shock tube experiments

Skotak 等[31]研究发现,激波管不同位置模拟产生的爆炸冲击波波形差异较大,距离管口越远,与理论爆炸波波形相差越大。因此,将实验模型置于激波管内部或喷管出口位置评测效果最优。实验时,将设置有9个超压传感器测量点位的头部模型固定在激波管扩张段末端,头模正向或侧向面对来波方向放置,如图4所示。

图4 头部模型在激波管中的位置照片Fig.4 Photos showing the head model positionsin the shock tube

1.3.2实验验证

将裸头模分别置于实爆场和激波管环境下研究其抗爆炸冲击波能力。由图5可知,激波管模拟的爆炸波波形与实际爆炸波形相似。实际爆炸环境下,自由场测点处测量的冲击波超压峰值为204 k Pa,激波管喷管出口测点测量的冲击波超压峰值为294 kPa。爆炸冲击后头模状态良好,未见头模因受冲击发生形变,所有测点数据真实、有效。

图5 实爆自由场和激波管喷管出口爆炸超压的演化Fig.5 Overpressure changes in the blast free field and at theoutlet of theshock tubenozzle

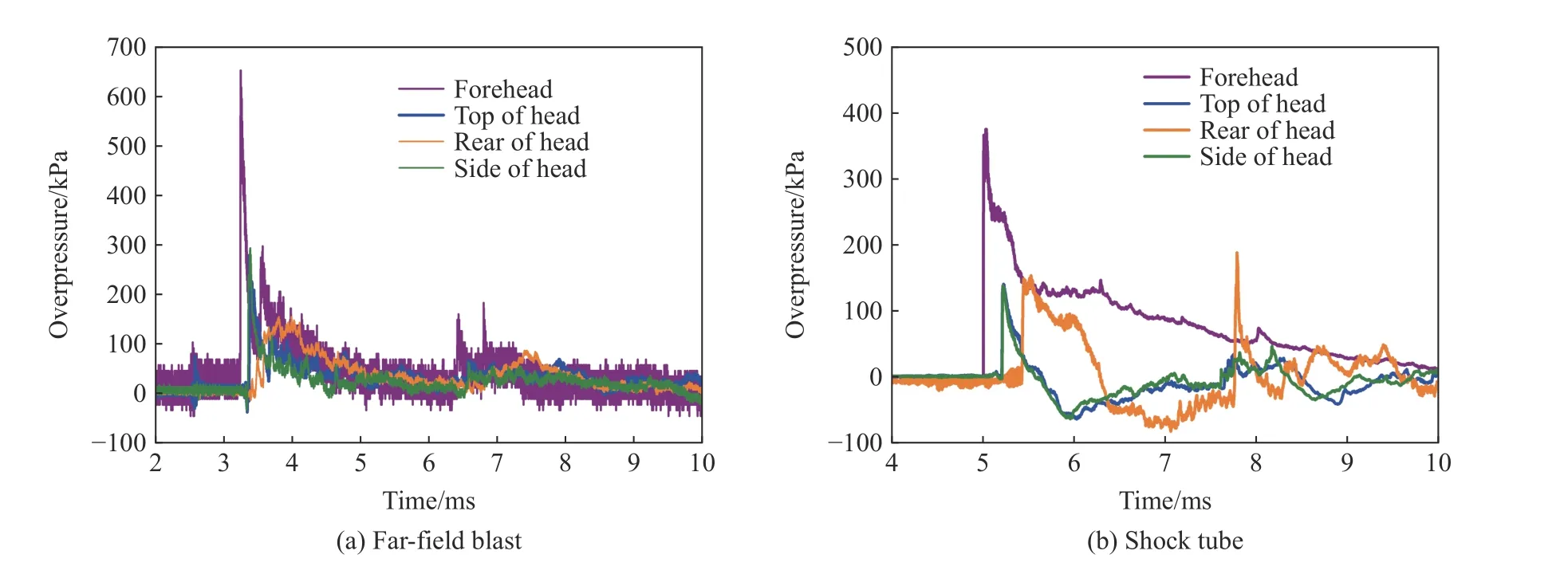

图6给出了实爆场和激波管测试环境下裸头模上4个测点位置的超压时程曲线。由图6可知,前额测点最先受到爆炸冲击波作用,随后是顶部和侧面测点,头模后部最后受到爆炸冲击。

图6(a)为实爆场环境下裸头模各个测点的超压时程曲线。裸头模顶部测点和侧面测点的冲击波超压峰值与自由场接近,冲击波正向冲击头模额头位置,瞬时状态下与头模发生剧烈相互作用,从而形成正面反射,测量所得冲击波超压峰值约为自由场的3倍;头模后部测量冲击波超压峰值略有下降,约为自由场的2/3。

图6(b)为激波管环境下裸头模各个测点的压力时程曲线。与实爆场相比,对应位置所得曲线基本相似,但略有不同[32]。首先,外场实爆实验所得超压时程曲线在6.5 ms后呈再次上升趋势,激波管实验测试结果未出现类似情况。这是因为实爆场发生的爆炸波为球面波,爆炸波行至地面后反射造成二次冲击;而激波管模拟产生的爆炸波为平面波,无地面二次反射。其次,基于激波管模拟产生的冲击波超压峰值偏低。这是因为,冲击波从激波管扩张段喷出时剧烈膨胀,该膨胀效应降低了冲击波强度。这两种实验方法虽然有些少差异,但对单兵防护装备抗爆炸冲击波能力的评价影响较小。

图6 实爆场和激波管测试环境下裸头模上不同测点位置的超压时程曲线Fig.6 Overpressure-time curves at different measured points in the bare head in the far-field blast and shock tube environments,respectively

由上述分析可知,激波管实验可替代外场实爆实验,激波管实验环境有利于开展单兵装备抗爆炸冲击波性能的定性或定量化分析,便于防护材料及单兵防护装备的结构和性能优化设计研究。

2 基于激波管的不同盔形防护冲击波性能分析

2.1 正向抗冲击波测试结果及分析

利用激波管对裸头模、两半盔头模和一体盔头模分别进行正向冲击波防护能力测试。图7是激波管出口处所测超压时程曲线,3次实验模拟所得冲击波波形基本一致,超压峰值分别为294、289和300 kPa。冲击测试后,头盔和头模状态良好,未见形变。

图7 喷管出口的超压时程曲线Fig.7 Overpressure-timecurvesat the nozzle outlet

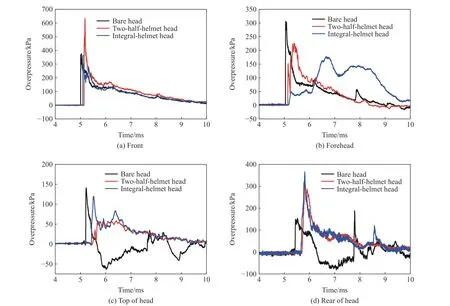

为了对比不同结构头盔的冲击波防护性能,图8给出了3种头模(裸头模、两半盔头模和一体盔头模)前部、前额、顶部和后部4 个典型测点处的超压时程曲线。实验结果表明,佩戴头盔可有效降低头模前额测点和顶部测点的冲击波超压峰值,防护效果明显。

图8 裸头模、两半盔头模和一体盔头模各部位正向实验结果Fig.8 Forward experimental results of different partsfor the bare head,two-half-helmet head and integral-helmet head models

冲击波与头盔-头模系统发生相互作用时,裸头模、两半盔头模和一体盔头模的眼部和前部测点最先受到冲击,随后前额测点、顶部测点和后部测点依次受到冲击作用。冲击波在曲面结构头盔的边界处发生分离,沿头盔-头模系统绕流并在脑后部重新汇聚,导致此处超压峰值迅速上升。这一测试结果与实际爆炸场测试结果及模拟计算所得结论一致[19]。

一体盔头模前部测点位于帽檐边沿,受冲击强度(364 kPa)与裸头模(375 kPa)接近;前额部测点由于受衬垫保护,冲击超压大幅下降(50 kPa);顶部测点冲击波超压峰值(119 kPa)略低于裸头模(140 kPa);由于冲击波绕射叠加,后部测点超压峰值急剧升高(365 kPa)。两半盔头模前部测点处冲击波超压峰值为633 kPa,远高于裸头模;受盔体及悬挂系统保护,前额测点冲击波超压峰值下降至225 kPa,低于裸头模(305 kPa);顶部测点冲击波超压峰值下降明显,约为54 kPa;后部测点超压峰值(303 kPa)迅速上升,致伤情况较裸头模(148 kPa)严重,但轻于一体盔头模。

图9给出了头模各部位超压峰值统计结果,图10给出了裸头模和头盔头模系统眼部、耳部测点的冲击波超压时程曲线。由图9可知,对前部测点而言,一体盔头模超压峰值与裸头模超压峰值相似,略高于喷管出口处超压峰值(300 kPa);两半盔头模超压峰值约为喷管出口测点处超压峰值的2倍,这是因为测试时两半盔佩戴位置偏下,受冲击后撞击传感器所致。对前额测点而言,一体盔头模的超压峰值是裸头模超压峰值的1/6,约为分体结构头盔超压峰值的1/5,但6.0和7.5 ms以后分别出现馒头状峰形,这是因为头盔衬垫形变发生蓄能-释能过程所致。对顶部测点而言,两半盔头模所测冲击波超压峰值约为喷管出口冲击波超压峰值的1/6,是裸头模和一体盔头模冲击波超压峰值的1/3,冲击波在顶部分体结构处分流卸压并形成叠加反射,导致超压峰值降低明显,但延长了作用时间(从5.5~8.5 ms)。由于冲击波的绕行和叠加,后部测点处一体盔头模冲击波超压峰值(365 kPa)约为裸头模冲击波超压峰值(148 kPa)的2.5 倍,防护效果远不如于分体结构头盔。

图9 裸头模、两半盔头模和一体盔头模正向测试超压峰值结果统计Fig.9 Forward experimental overpressure peak for different parts of the barehead,two-half-helmet head and integral-helmet head models

自身结构的特殊性使眼部和耳部极易成为冲击波攻击人体的重要靶向器官,冲击波叠加汇聚后使其承受挤压和受拉两种破坏作用。因此,眼部和耳部是人体爆炸冲击波防护的重点。由于缺少有效防护,头盔头模眼部(589和633 kPa)和耳部(282和267 kPa)区域冲击波超压峰值与裸头模(眼部,589 kPa;耳部,290 kPa)无差异,且冲击波超压时程曲线呈明显波动趋势(见图10)。

图10 裸头模、两半盔头模和一体盔头模系统的眼部和耳部正向测试实验结果Fig.10 Forward experimental results for the eye and ear of the bare head,two-half-helmet head and integral-helmet head models

2.2 侧向抗冲击波测试结果及分析

利用激波管对裸头模、两半盔头模和一体盔头模进行侧向冲击波防护能力测试。图11为激波管出口处所测冲击波超压时程曲线,3次实验模拟所得冲击波波形基本一致,超压峰值分别为185、204和191 kPa。冲击测试后,头盔和头模状态良好,未见形变。

图11 喷管出口的超压时程曲线Fig. 11 Overpressure-time curvesat the nozzle outlet

图12 给出了裸头模、两半盔头模和一体盔头模前部、前额、顶部和后部4 个测点处的超压时程对比曲线。实验结果显示,当遭受侧向爆炸冲击波袭击时,佩戴头盔可有效降低头模两侧面超压峰值。在现行悬挂系统结构下,头盔易左右晃动,冲击波进入颅脑和头盔之间,发生反复作用造成伤害。

图12 裸头模、两半盔头模和一体盔头模各部位侧向实验结果Fig.12 Lateral experimental results for different parts of the barehead,two-half-helmet head and integral-helmet head models

由图12和图13可知,裸头模、两半盔头模和一体盔头模的耳部最先受到冲击,随后前部、前额、顶部和后部受到冲击波作用。一体盔头模前部测点(85 kPa)、前额测点(135 kPa)和后部测点(55 kPa)所测冲击波超压峰值与裸头模(前部测点,77 kPa;前额测点,126 kPa;后部测点,52 kPa)相似;顶部测点所测冲击波超压峰值(61 kPa)远低于裸头模(107 kPa)。两半盔头模前部测点(89 kPa)、顶部测点(128 kPa)和后部测点(55 k Pa)所测冲击波超压峰值与裸头模(前部测点,77 k Pa;顶部测点,107 k Pa;后部测点,52 kPa)接近;前额测点所测冲击波超压峰值(40 kPa)低于裸头模(126 kPa)。

图13 裸头模、两半盔头模和一体盔头模侧向超压峰值Fig. 13 Lateral overpressure peaks for the bare head,two-half-helmet head and integral-helmet head models

图13给出了头盔-头模系统遭受侧向冲击波作用时,耳部实验结果及各部位所测冲击波超压峰值统计结果。由图13(a)可见,缺少有效防护使裸头模(387 kPa)和两半盔头模(442 kPa)耳部测点所测冲击波超压峰值迅速上升,远高于喷管出口压力;由于护耳结构的阻挡和保护,一体盔头模耳部测点所测冲击波超压峰值(191 kPa)约为裸头模和两半盔头模的1/2。由此可见,结构的密闭性对爆炸冲击波防护有积极影响。

由图13(b)可知,裸头模、一体盔头模和两半盔头模前部和后部测点所测冲击波超压峰值相当。对于前部测点而言,6.0 ms后不同结构头模都采集到多次上升信号,这是由于冲击波与盔体边沿反复作用所致。一体结构头盔防护面积较大,盔体覆盖传感器,因此其所测冲击波超压峰值低于分体结构头盔。对于顶部测点而言,由于护耳结构的阻挡和保护,冲击波难以进入一体结构头盔内部,其顶部所测冲击波超压峰值仅为裸头模和两半盔头模的1/2。但由于冲击波直接作用于护耳位置使头盔晃动,原本覆盖于悬挂系统衬垫下的前额位置传感器暴露出来,致一体盔头模前额测点所测超压峰值与裸头模相似,是两半盔头模的3倍。

综上所述,受到冲击波正向作用时,分体结构头盔防护效果优于一体结构头盔。两种结构头盔对头模前额和侧面都有良好的防护效果,但冲击波的直接作用使分体结构头盔前部测点所测冲击波超压峰值增大。由于分体结构头盔顶部呈前后搭接状,顶部空隙使冲击波膨胀释放,出现一个超压峰值下降但作用时间延长的压力释放区域,由此导致本应在头模后部产生的绕流-叠加高压区压力较一体结构头盔大幅下降。受到侧向冲击波作用时,护耳部分的保护使冲击波难以进入一体结构头盔内部,其顶部和侧面区域所测冲击波超压峰值明显低于分体结构头盔和裸头模。

分析上述数据可得以下两点启示:(1)封闭结构可最大程度减少冲击波进入头盔头模内部,达到最优防护效果;(2)如果不能实现全封闭结构设计,那就尽量将已经进入头盔头模内部的冲击波分流,减弱因汇聚/累积产生的高压区压力,亦可达到防护目的。

基于以上推测和结论,结合文献[21-22],设想通过增加佩戴风镜和耳塞,检验封闭结构是否有利于防护爆炸冲击波。

2.3 全防护测试结果及分析

利用激波管对全防护头模进行正向冲击波防护能力测试。图14(a)为全防护头模佩戴风镜和耳塞的实物照片,图14(b)给出了激波管出口的冲击波超压时程曲线,测点测量的冲击波超压峰值为199 kPa。为了方便对比,将两半盔头模和全防护头模实验数据归一化。实验结果显示,头盔和头模状态良好,未见形变。

图14 全防护状态示意图及喷管出口冲击波超压时程曲线Fig.14 Schematic diagram of the full-protection head model and overpressure-timecurves at the nozzle outlet

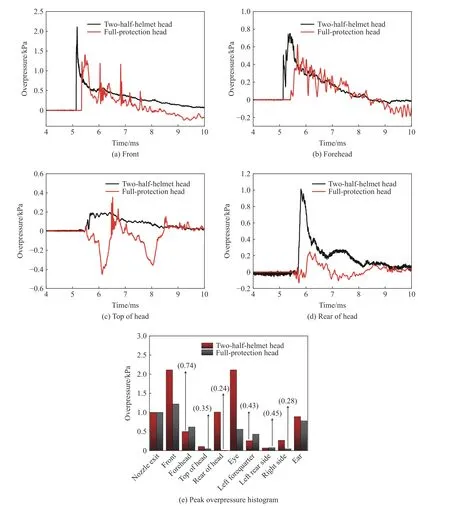

图15为受正向冲击作用时,两半盔头模和全防护头模各部位实验结果。由图15(a)~(d)可见,通过增加佩戴风镜和耳塞,全防护头模的前部、前额、顶部和后部测点超压峰值显著下降。尤其是后部测点,归一化后,超压峰值是仅佩戴分体结构头盔头模的1/5,大大降低了冲击致伤的几率。由于风镜和头盔之间存在间隙,冲击波在间隙中不断叠加、反复作用,导致波形图呈多峰趋势。

图15 受到正向冲击时,两半盔头模和全防护头模各部位实验结果。Fig.15 Forward experimental results for different parts of the two-half-helmet head and full-protection head models

由图15(e)可见,由于风镜的保护,眼部超压峰值仅为没有佩戴风镜头模的1/4,约为喷管出口的1/2。佩戴耳塞也可有效降低耳部冲击波超压峰值,但由于玻璃钢头模耳道较浅,耳塞不能完全适配,因此防护效果不明显。

以上数据表明,结构的封闭程度对爆炸冲击波防护至关重要。

3 结 论

(1)基于激波管的抗爆炸冲击波测试方法成本低、重复性好,可有效替代外场实弹实爆实验,实现对单兵装防护备抗爆炸冲击波性能的有效评价。

(2)受到冲击波正向作用时:对顶部测点而言,两半盔头模所测冲击波超压峰值约为喷管出口的1/6,是裸头模和一体盔头模的1/3。冲击波在两半盔顶部分体结构处分流卸压并形成叠加反射,导致作用时间延长(5.5~8.5 ms),但超压峰值降低明显。对后部测点而言,冲击波的绕行和叠加使一体盔头模所测冲击波超压峰值(365 kPa)略高于两半盔头模(303 kPa),约为裸头模(148 kPa)的2.5倍。

(3)受到侧向冲击波作用时,护耳部分的保护使冲击波难以进入一体结构头盔内部,其耳部和顶部测点所测冲击波超压峰值仅为裸头模和两半盔头模的1/2。

(4)人体眼部和耳部自身结构的特殊性使其极易成为冲击波攻击的重要靶向器官,也是人体冲击波防护的重点区域。

(5)防护装备结构密闭性对其抗爆炸冲击波性能有重要影响。提高单兵头面部防护装备结构密闭性,如佩戴眼镜、耳罩或者防护面罩,可减少冲击波进入头盔-头模系统内部,减小因冲击波叠加汇聚产生的高压区域,减弱冲击伤害。

——以徐州高层小区为例