《方言》“蝎、噬,逮也”解诂

一、与《方言》“蝎、噬,逮也”条相关的各家注解

扬雄《方言》作为我国最早的一部方言词典,记载了大量的秦汉方言、口语材料,该书体量庞大,所涉词条众多,尤其在距今年代久远的情况下,许多词语传承脉络不够清晰,全书更是充斥着大量为记录方音而专门使用的特殊词形,因而素以古奥难读著称。尽管自晋代郭景纯以来多有为其专门作注者,但《方言》中仍旧有许多条目的考释未能得到妥善处理,存在进一步挖掘和讨论的空间。这也是今天的《方言》研究者需要着力关注并寻求突破的地方。我们接下来所要讨论的就是一条这样的材料。

《方言》卷七有一则记载:“蝎、噬,逮也。东齐曰蝎,北燕曰噬。逮,通语也。”〔1〕

对于该条内容的理解,戴震《方言疏证》言:“蝎、噬亦作遏、遾。《尔雅·释言》:‘遏、遾,逮也。’郭璞注云:‘东齐曰遏,北燕曰遾,皆相及也。’”〔2〕戴氏显然注意到了《尔雅》中“遏、遾,逮也”的训释当与《方言》该条记述相关,并对二者进行了系联,这种处理应无甚疑义。因而围绕《尔雅》“遏、遾,逮也”条的注释,自然也就与《方言》此条的注释形成了内容上的一致。

基于这一认知,我们可以相应扩大考察范围。邵晋涵《尔雅正义》云:“‘遏’本作‘曷’。《小雅·四月》云:‘曷云能谷。’毛传:‘曷,逮也。’”又“‘遾’本作‘逝’。《邶风·日月》云:‘逝不古处。’毛传:‘逝,逮也。’通作‘噬’。《唐风·有杕之杜》云:‘噬肯适我。’毛传:‘噬,逮也。’《释文》引《韩诗》作‘逝’。‘逝’,及也。”〔1〕

华学诚先生在综合考察各家观点后,做出了蝎、噬之训逮“当以方音转语求之”的推断,其《扬雄方言校释汇证》云:“蝎、曷、遏、迨均为借字,疑其为逮或及之东齐读音。”又“‘噬’盖‘逮’之北燕读音。《诗》中‘噬’、‘逝’虽通,义则并非训‘逮’,毛传非是。《邶风·日月》与《唐风·有杕之杜》之‘逝’和‘噬’,皆发语之词。《邶风》朱熹集传:‘逝,发语词。’《唐风》朱熹集传:‘噬,发语词也。’王引之《经传释词》卷九:‘逝,发声也,字或作‘噬’……‘噬肯适我’言肯适我也。’是《诗》之‘逝’、‘噬’为句首助词,并无实义。《方言》以‘逮’训‘噬’,当以方音转语求之,《尔雅》亦源自古方言。毛氏引以解《诗》,误已在前,邵、郝二氏复引毛传证《尔雅》,乃通人之蔽矣。”〔1〕

或囿于全书体例之故,华氏并未进一步展开论证,且整体上采用了相对谨慎的持论方式。我们认为华氏这一推断是可信的,本文即尝试在此基础上对该推断加以论证申说。

二、旧注引据书证多误信《诗经》毛传

按照华学诚先生的观点,《尔雅》和《方言》均有“噬(遾)”训“逮”的记载。毛亨在为《诗经》作传时,受《尔雅》影响,将本为句首助词之“噬”解作“逮”,即相及义。后人为《尔雅》作注时又受毛传影响,复引其观点以证之。仅从逻辑层面而言,显然就已经存在循环论证的问题。事实上,毛传将“曷”训为“逮”以及后人对其相应的发挥也存在类似情况。

下面我们需要首先考察的是《诗经》中的“曷”“噬”究竟应作何解的问题。《小雅·四月》云:“相彼泉水,载清载浊。我日构祸,曷云能谷?”毛传:“曷,逮也。”孔颖达疏:“逮何时能为善。”理解作“及”“到”之义。然郑玄笺:“曷之言何也”〔2〕,又王引之《经传释词》谓:“《四月》曰:‘我日构祸,曷云能谷?’言何能谷也。”〔3〕均将“曷”理解为“何”。二解相较,不难发现训“逮”一解存在较为明显的问题,即文句中缺乏疑问副词。联系该诗上下文,“胡宁忍予”“爰其适归”“我独何害”“宁莫我有”等句都是以“胡”“爰”“何”“宁”等疑问副词引领的疑问句。“曷云能谷”亦以疑问句作解为宜。但考之文献用例,“云/云能”均无表达疑问之用法。因此,孔疏“逮何时能为善”一解也便无从谈起。

而训“何”一解,则于文意、文例皆可得通。文意上看,此句可译为“看那山间泉水横,一会清来一会浑。我却天天遇祸患,哪能做个有福人?”王引之《经传释词》:“云,语中助词也。”王氏还例举了《国风·邶风·雄雉》“瞻彼日月,悠悠我思。道之云远,曷云能来”句,该句“曷云能来”与《四月》“曷云能谷”句式相似,可以互为参照。“道之云远,曷云能来”即言“道之远,何能来也”〔3〕。此外还有《小雅·小明》“曷云其还?岁聿云莫”(什么日子才能够回去?年岁将终)“曷云其还?政事愈蹙”(什么日子才能够回去?公务越加繁忙)等句,“曷”之言“何”,“云”系语中助词当无疑义。

以上《诗经·邶风·日月》与《唐风·有杕之杜》两例中的“噬/逝”无论是作发语词讲,抑或是作疑问副词讲,均无较大窒碍。但理解为“等待”“相及”义则确如王引之所言“于义未安”。

既然我们排除了上述《诗经·邶风·日月》与《唐风·有杕之杜》中的词例,那么究竟文献中是否还能够找到“噬/逝”训“及”“到”的用例呢?答案是有的。《诗·大雅·抑》:“无易由言,无曰苟矣,莫扪朕舌,言不可逝矣。”俞樾《平议》:“逝,及也。言不可逝,犹言不可及,盖即驷不及舌之意。”〔4〕应当说此一用例中“逝”的意义非常明确,当无争议,“逝”即作“及”讲。而考之“逝”字诸义项,其用作“及”讲时,当与“遾”通。

三、“遏”“遾”“逮”三者在相及义上同源

既然我们赞同“蝎”“噬”之训“逮”当以方音转语求之,那么“蝎”“噬”与“逮”的具体关系究竟如何?这是需要我们进一步加以明确并沟通的。方言转语笼统讲,就是指的方言音转现象,细究之则包括单纯的借字记音与因方言音转而产生的同源词两种情况。在一定程度上而言,前者具有明显的临时性质,而后者则一般发生在方言词被共同语吸收后。两种情况的核心区别在于,较之前者,后者还可以引入语义角度,实现音和义的“两纬交叉”来帮助判断。

迄今为止,在汉语词源研究中最行之有效的同源词音义关系的判定方法当是乾嘉以来学者广泛使用后经陆宗达、王宁先生加以科学总结的平行互证法。孟蓬生认为将平行互证法应用于词源学,其实质是在全面考察的基础上利用归纳和类比的原理从大量同类现象中概括出音转模式和义转模式,使这些平行的同类现象之间构成互证关系〔7〕。它的基本公式是:a1∶ a2=b1∶ b2=c1∶ c2……这里的a1和a2代表两个可以发生关系的音或义,也可以代表两个同源词〔7〕。这一公式的核心指向即判定和验证一组具有孳乳关系的同源词时,可以寻找另一组具有同类孳生关系的同源词来进行互证。

这种平行互证法既是一种归纳法,同时也是一种类比推理。我们可以“从若干个体对象的某些共同属性出发推断它们有另外的相同属性”,其优势在于“使用平行互证法不必知道某个词的具体读音,只须了解其远近分合关系。汉字不是拼音文字,古音构拟也还没有一致的意见,只在相互关系中求同源的平行互证法可以保证我们在这样困难的条件下取得较为可信的结论”。“由于平行互证法是归纳和类比,它看重的是语言事实本身,不会使研究者从某种先入为主的音理出发抹杀暂时无法解释或难以解释的音转现象。”〔7〕

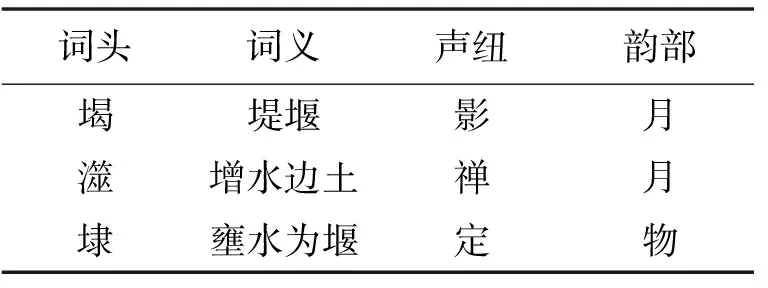

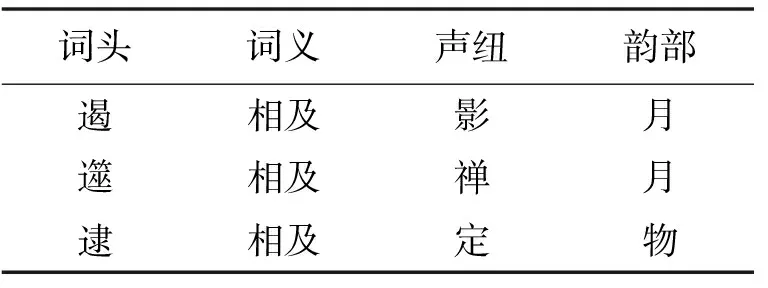

试将这一公式应用在此条,如果我们将“蝎(遏):噬(遾):逮”看作“a1∶ a2∶ a3”的话,按照这一同源词的判定公式,则需要对它们的平行关系进行补充。我们不妨具之如下:

《集韵·祭韵》:“堨,堰也。”《三国志·魏志·刘馥传》:“兴治芍陂及茄陂、七门、吴塘诸堨以溉稻田,官民有蓄陂塘之利。”〔8〕

《玉篇·土部》:“埭,以土堨水。”《正字通·土部》:“埭,壅水为堰。”《水经注·渐江水》:“太守孔灵符遏蜂山前湖以为埭,埭下开渎,直指南津。”〔10〕

而对应于《尔雅·释言》:“遏、遾,逮也。”遏、遾训“逮”,既见于《尔雅》,表明它们已经进入书面语层面。黄侃论《尔雅》之名义即曰:“一可知《尔雅》为诸夏之公言,二可知《尔雅》皆经典之常语,三可知《尔雅》为训诂之正义。”〔11〕

表1 “堨:澨:埭”音义关系对应表

表2 “遏:遾:逮”音义关系对应表

“逮”字从辵,隶声。而隶字古文字从手持牛尾,表示“会及”“赶上”之义,实即逮之初文,可见“逮”字本义即为及、赶上。《尔雅》《说文》均谓“逮,及也。”《尚书·费誓》:“峙乃糗粮,无敢不逮。”孔传:“皆当储峙汝糗糒之粮,使足食无敢不相逮及。”〔12〕《方言》亦谓“逮”乃“通语也”。

综上,我们认为《方言》训“逮”之“蝎”“噬”,本当从《尔雅》作“遏”“遾”,而“遏”“遾”应系“逮”字之方言音转。此外,孟蓬生先生曾对章太炎的“孳乳”和“变易”两术语进行改造,将它们应用来分析同源词派生现象的两大条例,其中“变易”例指“一个词由于方言音变或古今音变而歧为两个以上的同义词。由变易形成的同源词词义和语法功能相同,所不同的只是读音和字形”〔7〕。从这一角度看,“遏”“遾”之于“逮”,显然正属此类。

四、结语

王引之《经传释词·自序》曾云:“揆之本文而协,验之他卷而通,虽旧说所无,可以心知其意也”〔3〕,强调的正是在训诂研究时要做到文意、文例方面考察兼备,立足事实分析辨证,而不轻易盲从古注旧训。对于我国古代文献典籍而言,早期很多传注都深具筚路蓝缕之功,但也往往受限于研究方法、学科思维甚或文献以外的种种因素,不可能做到尽然周备。学术研究整体上呈现的应是一种螺旋上升的趋势,这自然也要求我们在对待先贤研究时既要足够重视、认真汲养,更要持一个相对严谨客观的态度加以审视,寻求推进。