农牧之间:北魏经济的转型与司农太仆制度

梁志恒

北魏脱胎于草原游牧部落,随着国家日渐发展,北魏逐步从产出单一的畜牧业,过渡为农牧并重的经济发展模式。但是,经济体系的由牧到农是一个漫长且痛苦的过程,其所带来的冲击需要整个拓跋社会用相当长的时间去适应。在此过程中,直接管理農牧业的大司农、太仆尤为值得注意。在北魏经济大变革的大背景下,拓跋统治者是如何对大司农、太仆两职进行调整等问题还存在商榷之处。为此,笔者不避弄斧之嫌,拟对此方面的内容作一初步探讨。

北魏大司农、太仆的职权与流变

大司农始设于汉武帝太初元年,前身为秦汉之际设的治粟内史,是西汉负责农业生产、军国粮廪及物资调度的重要官职。但自魏晋以来,九卿位卑,大司农诸职大权旁落,其统管国家钱帛、征课的财政大权逐渐被尚书、太府等新职所囊括。沿至北魏初年,大司农在拓跋王朝仿效汉制的背景下重生,然时北魏立国尚浅,诸官职权划分混乱,卿制几乎照搬魏晋旧制,原本由大司农执掌的税收、粮仓、盐铁等务同样遭到了度支尚书、金部尚书和太仓尚书等职的侵夺。加之此时农业经济处于萌芽阶段,尚无关军国大计。故较之魏晋南朝,北魏大司农的重要性出现了明显下移,其势衰的情况不可谓不严重。

彼时关于北魏大司农的记载在史书中寥寥无几,故其在北魏前中期到底所司何职,当前已经难以盖棺定论,但幸在现存史籍中,还有太武帝时大司农张黎此一例的记载。张黎出身原平张氏,是历道武、明元、太武三朝的元老重臣。至太武帝时,因“以其功旧,任以辅弼”而转任大司农,后长期参与到辅佐储君,商议军国大议的要务当中。

从张黎的人生轨迹中不难发现,其任职大司农期间,被委以重任,其所司所掌皆为国家大事。但是,这并不能就此说明北魏大司农一定就是恒参机要的肱骨之臣。事实上,在北魏初年,官员秉承皇帝旨意,以典管他官之职是颇为常见的现象,如北魏名将娥清,就曾在任职宗正时,统率三万骑兵参与到始光四年西征赫连昌的战事当中。宗正一职,本为掌管王室亲族事务之官,故娥清得以统兵作战,显然非出于宗正本职,而应得益于其本人杰出的军事才能。有鉴于此,张黎能得以典管军国要务,也应当与其本人的行政能力和履历有莫大的关系。在道武帝时期,张黎就因为书计见长而受到拓跋珪赏识,在担任大司农前的十数年仕途生涯中,张黎忠于奉上,屡任要职,始终为拓跋王室服务。可以说,张黎得以职居机要,与是否担任大司农之职并无太大关系,且在张黎之外,后世大司农也再无有如此政治地位的记载。故以笔者愚见,北魏前期大司农的设立,与其说是拓跋王朝在国家建立初期,遵循汉制,施行汉法的必然结果,倒不如说很大程度上是一所辖事务尚无定制,受个人能力或君主喜好而临时差遣事务的中央职官。

而需要一提的是,部分研究者秉承“后齐制官,多循后魏”之说,认为北魏大司农与北齐司农寺职权相近,皆为掌管“仓市薪菜,园池果实”的宫延碎职。但实际上,自孝文帝太和改革后,司农官的地位和作用已经得到了一定程度的提升,大司农副贰司农少卿便是只能由拓跋勋贵或汉族高门充任的“第三清,用堪勤有干能者”的重要职务。

那么,大司农所司在北魏中后期有何变动?我们再来看宣武帝朝司农少卿习遵墓志的记载:“(习遵)俄而转大司农少卿,均杰九赋,以兴邦用”。九赋一词,最早见于《周礼·天官》一文,原为周代九种国家税收,后衍射为各类赋税之意。以习遵墓志来看,北魏前期太仓尚书掌管国家仓廪及征课的财政权力,似乎又重新扭转至大司农手中。但是需要强调,北魏至太和以后,其官制已经趋于定型,旧时因事立官,多官并立且职权分散的情况已被大量革除,自道武帝以来“稍僭华典,胡风国俗,杂相揉乱”的混乱情况也彻底改变。赋税征课作为国之基本,其机构的组成,官员的设立,职权的分配自然受到了孝文帝的重新设计,此前涉及财计事务的尚书诸曹得到重新整合,完全统归于度支尚书的管理之下。因此,若再设司农诸官典管国家赋税,势必会造成财政权力的又一次叠屋架床,与太和改革原则相背。故大司农及其佐属官员司掌税务一说,显然还存在商榷之处。

据清代学者黄以周所述:“九赋者,敛田地之租也。田地为正税,故九赋,《司会》亦谓之九正。”故九赋似乎还有田税一说。《魏书·食货六》又载:“(周礼)以九赋敛财贿。是以古先哲王莫不敬授民时,务农重谷,躬亲千亩,贡赋九州”。而要说明的是,魏收此言虽言在周礼,但通篇旨在叙述北魏君王重视农业生产,践行农业政策的过程。可以说,在时人眼中,农业经济的兴旺与否,事关国家贡赋,所谓“九赋”能否正常收敛完全取决于农谷事宜。

而从习遵墓志所述可知,习遵于宣武帝正始年间(504年正月—508年八月)拜司农少卿一职。在此时,北魏立国之初以畜牧业为重的经济结构早已发生了重大的改变,幅员辽阔的汉族农耕区经过长时间的恢复,让农业经济一举超过其他产业,成为了国家赋税收入的核心。故在此背景下,“九赋”已然完全与农业经济相互挂钩,“均杰九赋“一词,应如黄以周所言,理解为专责收敛田赋之意为宜。这不仅契合司农少卿作为大司农副官的职权要求,也与北魏农业占据经济统治地位的历史背景保持一致。而从中推测司农少卿很可能已经以典管农税为务,其直属长官大司农很可能在北魏中后期最终回归本职,以全权负责国家农业事宜应当。

相较于大司农,太仆功能与机构的演变,同样反映了北魏各阶段牧业经营方式的不同运转情况。自秦汉以降,太仆即掌管皇帝车舆和全国马政事宜。早在政权初建的登国年间,太仆就作为畜牧业管理官员而存在。而在南北朝时期,战争频发,马政尤重,故自立国以来,北魏君主即开始全力发展畜牧业。一时间,畜牧业经济呈现出欣欣向荣的景象,数量庞大的国家牧场广泛分布于治下的漠南、漠北、河西、六镇、蒙古草原,乃至于中原的农业经济区当中,其中所畜养牲畜更是多达千万之计。在此背景下,单凭太仆诸官逐渐无法进行有效的管理和调度。为了应对数量巨大的牲畜,太仆事权遭到了部分的分割,在太武帝时增设驾部尚书一职,下统驾部曹诸官,成为了与太仆并行的牧业管理机构。但是,亦如上文所述,中古之世是传统卿制向新兴尚书制度过渡的关键时期,故分割太仆职权者远不止驾部一曹。至献文帝及孝文帝初期,新设的都牧(牧曹)尚书一职,全面取代了太仆诸官畜牧业管理的职权,太仆成为仅负责执辔陪乘的闲职。

但是,以都牧曹为核心的畜牧业管理机构并未能长期设立,孝文帝太和改革对于北魏官制的重新调整让太仆卿得到了重新起用的契机。原来的都牧曹、驾部曹被相继撤销,仅有地位并不显赫的驾部郎中、驾部令仍活动于在北魏中后期。而太仆及其下属机构则开始重组和扩建,除太仆本职外,太仆少卿、太仆丞、典牧都尉、典牧令等职及驼牛署、驼牛局等进而建立。太仆亦随之成为了管理北魏牛、羊、马、骆驼及牧政的重要官员,并终魏之世而为之不改。

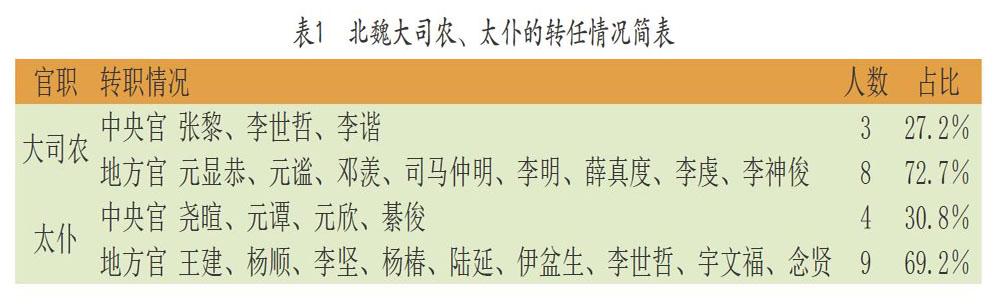

经济转型视域下的大司农、太仆迁任

从上文可见,大司农与太仆二职,是为北魏王朝掌管农、牧两业的最高行政官员。故大司农、太仆往往被赋予特殊的使命和地位,其转任情况也表现出鲜明的特点,而以笔者目力所及,北魏历任大司农、太仆共27人,其中有转任经历者为23人,其大致情况参见(表1)。

从上表可以看出,北魏大司农、太仆的转职情况基本相同。在地方官或中央官的占比上,大司农和太仆的占比虽互有高低,但就其本职的转任情况而言,大司农、太仆在转任后,任职地方者在人数上具有显著优势,分别较之任职于中央者高出45.5%和38.4%,呈现出较为明显的“地方多而中央少”的特点。那么,此种情况是否为北魏大司农、太仆所独有?我们再来看另外七卿的转任情况参见(表2)。

通过对比上述两表可见,在另外七卿的转任中,太府、宗正、大鸿胪、廷尉皆是调任中央的比例高于地方,光禄卿人数相同,太常、卫尉则是调任地方官者略多于中央官,但其比例基本在伯仲之间,差别最大者卫尉仅为6.6%,与大司农、太仆平均高达42%的比例仍有着不小的差距。

实际上,任职中央官员才是九卿迁转的主流。秦汉之际,九卿就具有明显的家臣性质,皇帝车架、帝室私财、宫中宿卫、宗庙礼仪、宗室事务等大量皇家事宜就划归九卿统辖。但是,在魏晋南北朝的百年变革当中,九卿在掌皇家事务的同时,亦需兼管邦国之用,其原本帝皇家臣的性质开始发生蜕变,已经逐渐由家臣的角色向朝臣转变。可以说,久居中央的九卿不仅为天子近臣,更是丰富的外朝行政经验的外朝官,其转任为中央官员,负责实际政务的安排显然是更为合理。

因此,北魏对于大司农和太仆二职做出如此的转任安排,絕非北魏九卿调任的常态。在中国古代传统社会结构中,各级地方官员既是皇权宰治地方社会的代表,更是朝廷维护全国统治的支撑。因此,北魏刺史、镇将、都将、尚书行台等大员统率地方,为国家供给钱税、粮食、兵员、牲畜等物资,是绝对的国家要务。北魏立足于四战之地,对燕、凉、夏及南朝等诸国的战争几乎贯穿整朝历史。其中,地方政府供给中央的粮食和牲畜尤为重要,其数量的充足与否,不仅事关社会经济和粮食稳定,更决定了魏军以及历次军事行动的成败。而由于大司农和太仆长期负责农业、畜牧业生产事宜,谙熟最基础的生产产业,北魏统治者基于国家政局及经济情况的现实考量,下放大司农、太仆至地方任职成为了必然,其转任地方的可能性自然也远高于另外七卿。而事实也表明,拥有管理生产经验的官员确实能够对地方的生产生活起到良好的促进作用,太武帝时孙小“领驾部,课理有方,畜牧蕃息。出为冠军将军、并州刺史……州内四郡百余人诣阙颂其政化”即为此例。

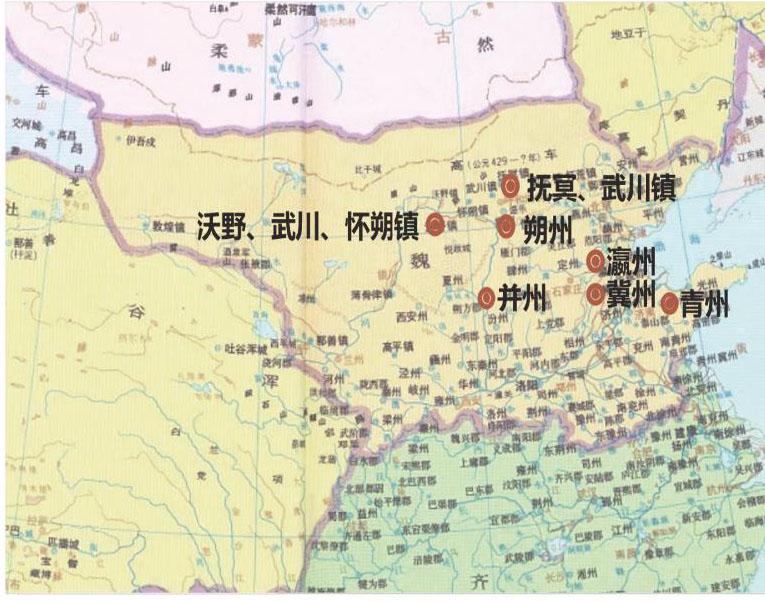

而当我们以孝文帝改革为节点,重新稽考大司农、太仆转任地方的具体时间,还能够进一步明晰大司农、太仆与北魏地方间的关系。对于北魏农、牧业而言,孝文帝改革对其产生了全方位的冲击,特别是孝文帝在太和九年所执行的均田制,标志着北魏最终完成了以农为重的国家经济体系的建设,此后全国的田耕农务彻底取代畜牧业,成为了法理上的经济第一要务。在此背景下,大司农的迁转向地方倾斜,以促使农业经济的发展成为了切合实际的安排。因此,可以看到,在有史料所载的8名调任地方的大司农中,无一例外任职于孝文帝改革之后,完全与北魏农业经济的发展情况契合,其转任的相州、兖州、郢州、荆州、扬州、幽州等六州,除去幽州因远在北地,以畜牧见长外,绝大部分州郡都是位于大同以南,纬度相对靠南的农业重地。

反观太仆卿一职,其任职时间与大司农卿具有明显的差异,道武、孝文、宣武、孝明及孝庄帝五朝都有相关的记载,涵盖了北魏历史的前中后期。这亦与北魏畜牧业的发展历程保持一致。拓跋鲜卑本即为马上之国,在北魏前中期,畜牧业一直都是立国之本,只是随着国势发展日渐,畜牧业在无法有效支撑国家机器正常运作的背景下,才不得不让位于农业经济而居于次位。但是,畜牧业地位的下降仅是相对而言的,由于持续的战争需求,以及鲜卑民族饮食和生活习惯,畜牧业还保有相当大的体量。因此,自建国以来,历代太仆卿因为晓熟畜牧事务,都需要奔走于地方以总管各州畜牧业生产,其转任的六镇、朔州、瀛州、并州、青州也大多是位于漠南、太原盆地、汾河流域及太行山南麓的千里牧地或农牧交错区,太仆与地方畜牧业之间的关系可见一斑。

大司农和太仆转职在时间上的变化始终与北魏拓跋鲜卑南下黄河流域,逐步从游牧经济向农业经济转变的过程保持一致,换而言之,即是北魏从较为原始落后的游牧国家,向以定居为主导的农业国家迈进的又一表现。北魏脱胎于草原之上,在南下中原的建国剧烈浪潮中,拓跋鲜卑注定要成为一个以农业为主,畜牧业为辅,鲜汉两族联合执政的北方政权。大司农和太仆作为汉官,又身负经济管理的重任,非但难以独善其身,反倒会因为农业、畜牧业深根于社会当中的缘故,而对北魏经济模式的转型格外敏感,进而顺应现实的发展要求,为之发生多次变革,而这也间接反应了北魏统治者基于现实,施行法令,任用要员,最终推动国家变革的过程。

作者单位:云南师范大学历史与行政学院