摩尼教“树”信仰及其哲学化二元论思想

彭晓静 杨富学

內容摘要:敦煌文献《摩尼教残经》《摩尼光佛教法仪略》和《下部赞》中时常出现对“树”的描述,在摩尼教中,树充任重要象征和哲学符号。尤其是其中的“活树”和“死树”,乃摩尼教用来表达贯穿其教义核心的光明与黑暗的二元论思想最贴切的象征,从而通过阐明光明与黑暗二元之间的斗争,来彰显中际时期世界明暗二宗之战的深化和继续,借由“扶明克暗”来体现人类自身的道德修养、心灵的善恶和修行的优劣。这不仅直接影响到人类自身明暗二性的强弱变化,亦将最终决定灵魂能否及早得救、复归光明天国。

关键词:敦煌文献;摩尼教;琐罗亚斯德教、生命树;二元论

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)03-0095-10

Abstract:Trees are an important literary and philosophical symbol in the Manichaean documents of Dunhuang such as Fragmental Manuscripts of Manichaeism(宇56, BD00256), Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of Mani, the Buddha of Light(S.3969+P.3884) and Chinese Manichaean Hymn Scroll(S.2659, Or.8210). The “living tree” and “dead tree” are symbols used by Manichaeism to express the dualism of light and darkness, which is the core doctrine that runs through Manichaeism. Clarifying the struggle between the light and the dark reveals an important strain in the thought of the Middle Ages that saw the world as experiencing a deepening and continuation in the war between the two forces of light and darkness. The moral doctrine of Manichaeism also operated according to this dualism by claiming that the good and evil of the soul and the merits and demerits of spiritual practice are realized by“helping the bright and suppressing the dark”. The struggle between light and darkness not only directly effects changes in the corresponding essences of human beings, but also determines whether an individual's soul can be saved and allowed to return to heaven.

Keywords:Dunhuang manuscripts; Manichaeism; Zoroastrianism; Tree of Life; dualism

摩尼教文献中有大量记载与人们对于“树”的信仰有关,而敦煌本摩尼教文献中,这一信仰更多地表现为“活树”与“死树”的对立概念。惜学术界未予以足够的关注,仅有芮传明先生撰文探讨了“树”符号的象征意义[1]。其实,在象征意义之外,“树”作为哲学命题所蕴含的意义要比作为符号而具有的象征意义更为重要。遗憾的是,学界对此尚少关注,更谈不上系统的研究。有鉴于此,笔者拟以敦煌汉文文献为基本依据,结合西亚、北非等地发现的科普特文与敦煌吐鲁番发现的回鹘文摩尼教典籍,对“树”以及作为对立统一概念的“活树”“死树”命题所体现的摩尼教哲学问题略作探讨,冀以抛砖引玉。

一 摩尼教“树”信仰及其根源

“树”是摩尼教的一个极为重要的符号,这里所说的“树”,并非单纯指代“树”的本身,而是与之相联系的特征。在摩尼教中,“树”符号的象征意义极多,如明暗、善恶、真知、神灵、品性、精神或教会,等等,甚至摩尼自身也被认为是“生命之树”的象征。如此诸多象征的表述和内涵都是为了表达隐藏在这些特征背后的思想,亦即摩尼教的根本教义。在敦煌汉文摩尼教文献中,多有关于“树”的记载,如国图藏宇字56(BD00256)《摩尼教残经》第149—185行云:“于其园中,栽莳种种香花宝树……是时惠明使于其清净五重宝地,栽莳五种光明胜誉无上宝树……时惠明使,当用智惠快利斧,次第诛伐,以己五种无上清净光明宝树,于本性地而栽种;于其宝树溉甘露水,生成仙果。先栽相树。其相树者……次栽清净妙宝心树……次栽念树……次栽思树……次栽意树……如是树者,名为活树。时惠明使以此甘树,于彼新城微妙宫殿宝座四面,及诸园观自性五地,于其地上而栽种之。”第309—315行又云:“如是等者,名为十二明王宝树……汝等今者,若欲成就无上大明清净果者,皆当庄严如宝树,令得具足。”{1}

S.2659(Or.8210)《下部赞》有多篇赞夷数文,其一写道:“敬礼称赞常荣树,众宝庄严妙无比。”(第7行)其二又曰:“常荣宝树性命海,基址坚固金刚体。”(第73行)其三云:“开甘露泉,栽活命树,救同乡众,收光明子,于柔软群,作当牧者。”(第375行){2}

以上两部文献中的宝树、常荣树、常荣宝树和活命树,体现的均是摩尼教对于“树”的礼赞。与之相反的记载则是对另一种“树”的讨伐。如《摩尼教残经》中“五毒死树”和以此生出的“暗相树、暗心树者、暗念树、暗思树、暗意树”和《下部赞》中的“五毒树”、“稠林”等,都是摩尼教中用来表现黑暗、邪恶的代名词。

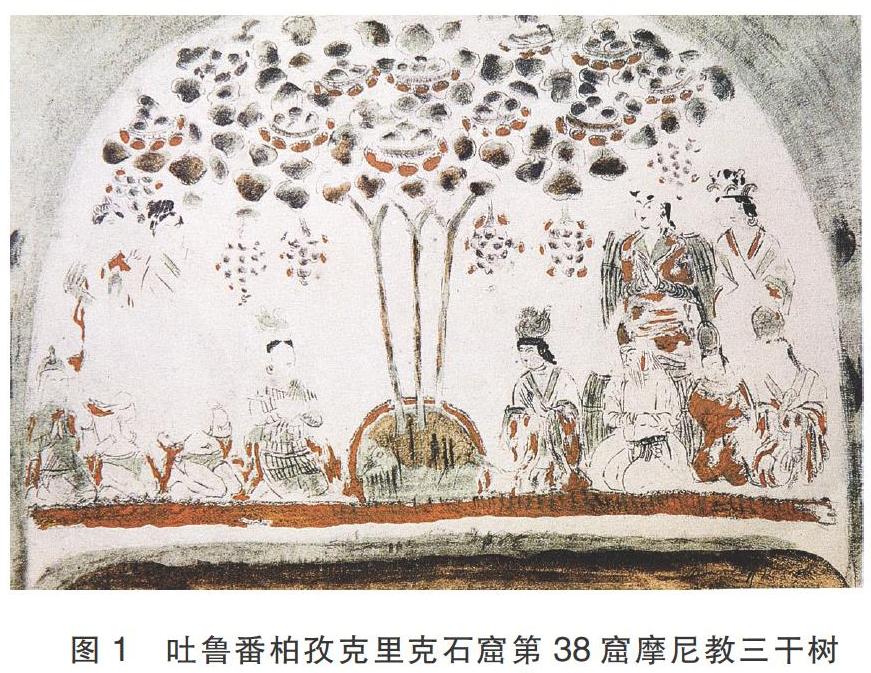

除敦煌文献的记载之外,吐鲁番柏孜克里克石窟第38窟壁画中的一幅三干树[2],可能就是“生命之树”(图1)。与之相对应的是黑暗王国,则以“死亡之树”为代表,占据着南方。蔡鸿生在论及呼禄法师之所以选择在福建沿海传播摩尼教的缘由时所依据的即是“摩尼教空间世界划分主次分明,光明势力比黑暗势力大三倍,并且分布于明确的方位。以树为喻,光明宝树繁殖于东、西、北,黑暗死树则生于南方”[3]。此论在于说明会昌年间,摩尼教在面临西北绝境的情况下,呼禄法师只剩下南方和东方流亡路线时,而最终选择舍南取东的原因,正是基于摩尼教的教义而使然。

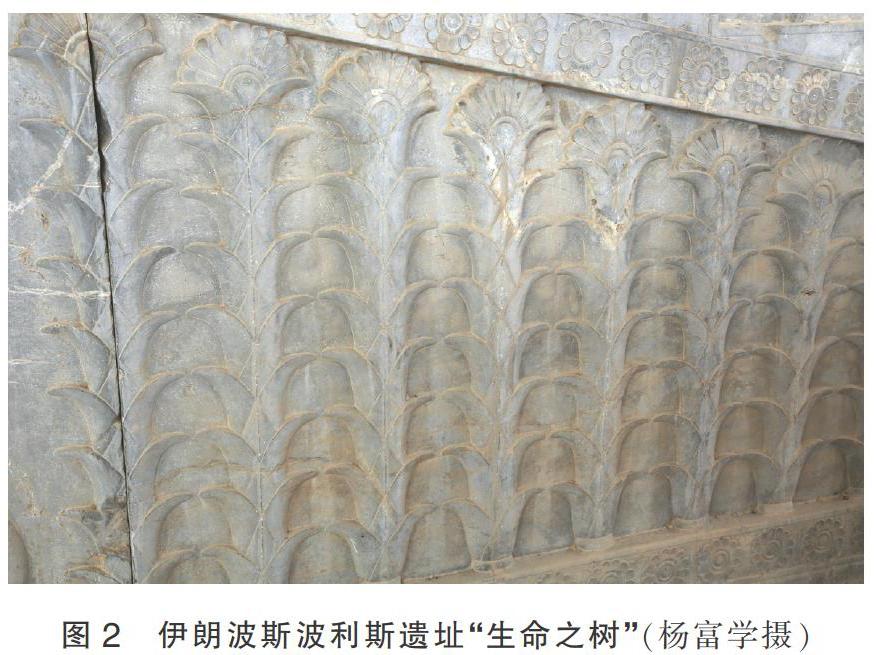

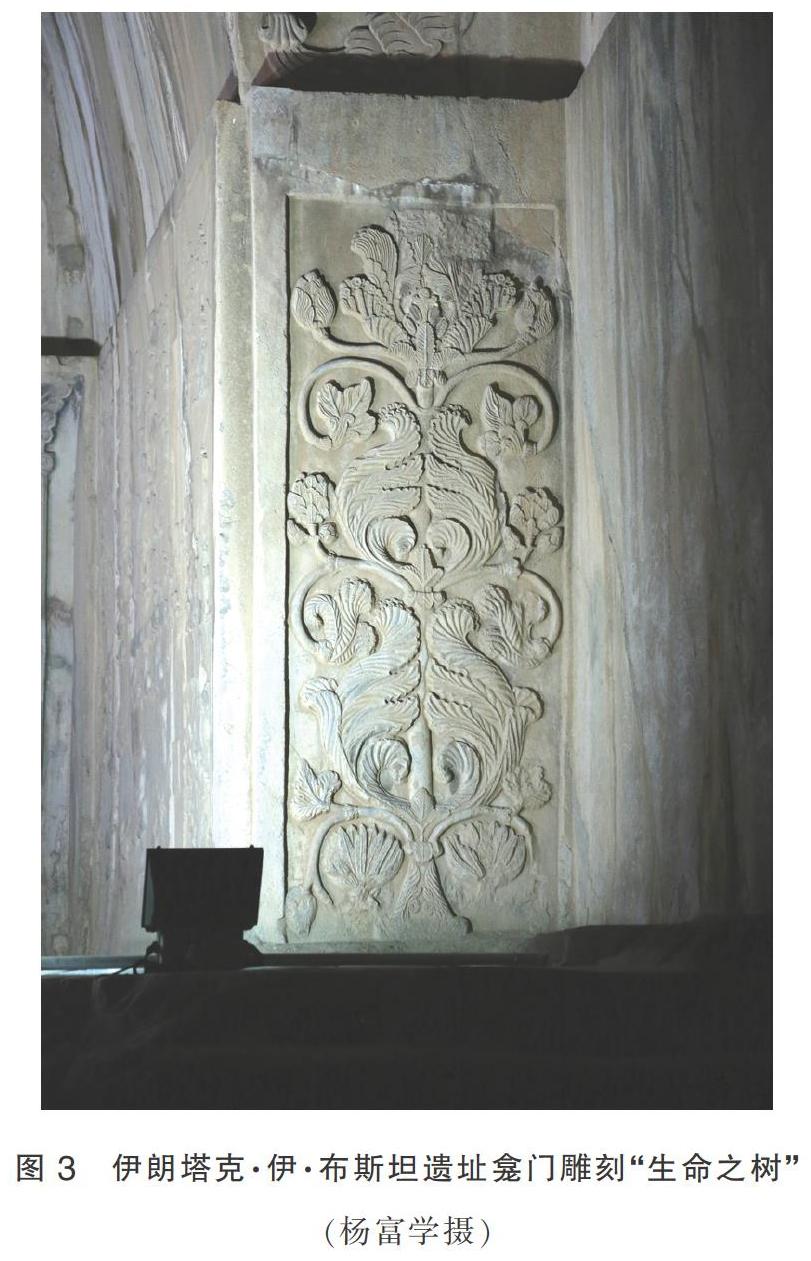

然以树木来寓意美好,其实并非摩尼本人的独创,而是古代波斯固有文化传统之观念,如兴建于大流士一世(前522—前486年在位)的阿契美尼德王朝第二个首都波斯波利斯之接见厅遗址中就有成排的“生命之树”整齐排列(图2)。然而在伊朗科尔曼沙赫省的塔克·伊·布斯坦(Taq-e Bostan)遗址中,生命之树又作为单体雕刻于龛门左右侧(图3)。塔克·伊·布斯坦乃伊朗现存最好的萨珊浮雕,距今已有1700年历史,主要内容是阿德希尔二世、沙普尔三世和胡斯洛二世三位萨珊皇帝的加冕仪式。

由此观之,摩尼教中的“生命之树”当来源有自。以树象征生命的生长和延续,由此产生对某种植物的崇拜,进而演变为理想化的“生命之树”。这一崇拜现象最早可以追溯到古埃及和两河流域。“古埃及农业社会的水与生命之树合一的死而复活的永生观念,就是古埃及人对棕榈、无花果等多水多乳汁的生命之树的崇拜”[4]。尼姆鲁德西北王宫出土的亚述公元前9世纪的石刻浮雕中就有守护神守护圣树的情景。

英国詹·乔·弗雷泽所著《金枝》中亦记载了古今世界各地的树神崇拜。他认为树木是被看作有生命的精灵,它能够行云降雨,能使阳光普照,六畜兴旺,妇女多子{1}。生命之树常常被描述为高大、枝繁叶茂、根系发达深入大地的形象。在北欧神话中,宇宙树Yggdrasil是一棵连接9个虚空的白蜡树。它的枝干是神去往天堂、人间和地狱的路。在古伊朗拜火教中,生命之树被称为Gaokerena(又名白胡姆,化作人形的神树),它的种子保护着世界,亦有复活死者和永生的属性。祆教中也曾宣扬“生命之树常青”。人身虽死,但还有五种不死之物:生命、信德、知识、灵魂和先知的诸魂。或是受到祆教的影响,古代汉人在坟头有栽植常青树之习俗,取生命之树常青之义。

生命之树在基督教中被认为是人类堕落前亚当和夏娃纯洁的象征。它是从完美的人和灵知中生出来的,所以这棵树也可称为灵知。《阿基来行传》有言:“那棵在天堂里的树(善就是据此而被认出来的),就是耶稣及其在世界上的知识。”[5]在这里,亚当与生命树的关系就像佛陀与菩提树的关系一样,而“树”又与“善”紧密相连。而为了使神话中的故事、人物与所阐明的思想更加一致,大量的有关“树”的隐喻在基督教和犹太教中被使用。根据迪奥多·巴·科奈(Theodore bar Konai)著《学人生活(Liber scholiorum)》在摩尼教创世纪论中关于亚当苏醒之后的描述是这样的:“于是,亚当检视自己,发现了自己原本是谁。耶稣指给他看在上的父和他抛弃在万物中的自我……他让他起来,让他[亚当]吃了生命树。”{1}《约翰密传(Apocryphon of John)》对《创世纪》故事进行了修正:“第一位掌权者亚大巴多带来了亚当,把它安置在天堂里,他说这是一个令他快乐的地方:也就说,他想哄骗他。因为他们(众掌权者)的快乐是苦,他们的美丽是乱糟糟。他们的快乐是欺骗,他们的树是敌意。他们的果实是不可救药的毒害,他们的应许是他的死亡。然而,他们的树是作为‘生命树种起来的:我将向你透露他们的‘生命是奥秘——它是他们的伪灵,发源于他们,是要他离开(光明),以使他不知道他自己的完美。”[6]这里“蛇”以及它引诱夏娃去吃“生命树”的看法属于一种反用的文风。蛇引诱亚当和夏娃吃了神禁止他们吃的树,他们吃了之后就知道了彼岸的能量,并背离创造他们的主。由此可见,摩尼教为了更生动地体现其教义思想而使用“树”的符号,其中基督教和犹太教的教义因素影响甚大。

对摩尼教思想有着巨大影响的诺斯替派在其产生之初,也使用了“树”这一象征性的意象和语言表述,比如Ioan P.Couliano在《诺斯替之树(The Tree of Gnosis)》中说:“从一粒种子,诺斯替成长为一棵树,然后开始开枝散叶,一些枝条保持着原状,一些树枝继续生长。诺斯替系统的延续方式就是一棵树,诺斯替之树。”[7]意思是说,在诺斯替的系统中,“树”所代表的就是它的整个思想体系的构建。奥古斯汀(Augustine)曾说:“摩尼教转世的体系原则是人人都要回归到植物或动物的状态,正如摩尼教选民和听者都期望的那样。”[7]178这或可较为直接地解释出摩尼教对于生命的敬畏的原因。摩尼教禁杀生物(甚至包括植物),主因在于担心此举会伤害被肉体(植物)囚禁在内的“光明分子”。以上论证或可说明,生命体看似独立的各种本性中实则包含了部分与整体的联系与因果的关系,在生命体的“合理性种子”产生时,它们就潜伏下来了。它们都是隐含的建构原则,从自然事物产生的时候,它们就寄居在其中了,例如树木潜藏在它的种子里,从而决定了这些事物在发展变化过程中所采取的样态[8]。

除上述基督教、犹太教和诺斯替思想的影响之外,佛教对摩尼教的影响亦不容忽视。在印度佛教中,生命之树(又称圣树)是重要的护法神,这是因为,佛教的创始人释迦牟尼生平中的重要事迹几乎都发生于树木之下:佛陀诞生于无忧树下、思维冥想于菩提树下、说法于芒果林中、涅槃于娑罗林内。印度佛教美术中因此采用大量的不同样式的“圣树”图像来暗喻佛陀的存在。而在公元前2世纪的巴尔胡特、公元前1世纪的桑奇以及公元1—2世纪的秣菟罗,又出现有许多站于树下的药叉女的雕像。这是因为“药叉女是印度的树神、生殖的精灵,不仅主宰植物的丰饶多产,而且司掌人类的生殖繁衍”[9]。但随着佛教美术东方化的历程,圣树所附属的载体也越来越丰富多样,如石窟、壁画、佛塔、佛造像、造像碑等等。圣树的种类也不再局限于菩提树,希腊、罗马、中国又出现了棕榈树、桑树、枣树、椰子树等等,波斯主要是云杉類树木。

《山海经》中有很多关于树的描写,能称之为“神树”的就不少于十种,江苏、山东、河南、安徽等地发现的汉代石椁墓中,多数都有呈三角形的抽象树形图像,此并非纯粹的装饰符号,而是具有象征意义的宇宙树。中国古代神话中,这类树具有通天梯子之功能,乃亡灵升天的通道[10,11]。四川广汉市三星堆遗址出土8棵体现人神交往观念的青铜通天神树,最大的一号铜树残高396cm(图4),估计完整高度约5m左右。树有三足与圆形底座相连;分作三层,每层有三根枝,共九枝;树侧有一条沿树干逶迤向下的铜龙,造型奇特怪异;每条枝干上呈弯垂状,呈倒U型,倒U顶端和末梢各有一仰一垂两果枝,果枝上各有一神鸟伫立;鸟立于花蕾之上,神树枝上还有桃形果实。整棵树造型奇美,布局严谨,浑然一体[12]。

生命之树的形象有时也会以各种枝、叶演变而来的花纹象征符号形式出现。这在中国多个朝代的佛教美术遗迹中均有出现,但不同时期树神图像出現的原因及所属系统并不相同[13]。在霞浦摩尼教文书《摩尼光佛》“下生赞”(第292—298行)中有关于摩尼在树下诞生的记载:

摩尼佛下生时,托荫于苏邻。石榴树枝呈瑞,园官诣丹墀,表奏希奇。阿师健氏,命宫官摘捧盘,殷勤奉献。末艳氏喜食,花颜喜欢,神人诫责别宫安。十月满将花诞出,诣娇培涌化胸间。地涌金莲,捧天撒甘露。[14]

这一记载与敦煌摩尼教文献记载比对发现,摩尼附会佛陀和老子出生时其母攀果树树枝,显然这是人们根据佛教和道教的传说进行的中国式改造[15]。摩尼教在东传的过程中,不乏与佛教及其他宗教的深入互动,至于对佛教中流行的艺术形式的融摄,自不待言。

总而言之,“生命之树”这一主题从古至今一直存在于世界文化之中。它是连接生命和宇宙的象征,同时也象征人性和大地,蕴含着人对自然和生命的敬畏,暗示自然和人类之间不可断绝的联系。摩尼教“生命之树”,一方面是受到基督教、犹太教、琐罗亚斯德教教义的影响,但又与佛教艺术、祆教艺术相混合,在多元文化并存的环境中,逐渐演变成形。

二 敦煌摩尼教文献中的“活树”与“死树”

敦煌所见汉文摩尼教文献计有三件,分别为《摩尼教残经》《摩尼光佛教法仪略》和《下部赞》。三件文献中,都不同程度地表现出摩尼教“树”的概念。如所周知,摩尼教的基本教义在于二宗三际。根据安条克的塞佛留(Severus of Antioch)的《布道书(Homily)》第123章的记载,摩尼教徒认为,二宗即光明与黑暗,并非由谁所创造出来的,而是自始至终就存在着的。光明即是善,黑暗就是恶。善,又被称作光明和生命之树。生命之树上缀满了带着各种愉悦和美好,向北方、东方和西方三个方向无限延伸。

与其他文献相比,敦煌摩尼教文献《摩尼教残经》和《下部赞》运用“树”的符号来解释摩尼教教义中的光明与黑暗的对立与斗争,则更为生动和详尽。首先来看《残经》的描绘:

于是惠明善巧田人,以恶无明崎岖五地而平填之。先除荆棘及诸毒草,以火焚烧;次当诛伐五种毒树。其五暗地既平殄已,即为新人置立殿堂及诸宫室;于其园中,栽莳种种香花宝树……是时惠明使于其清净五重宝地,栽莳五种光明胜誉无上宝树……时惠明使施五施已,先以驱逐无明暗相,伐却五种毒恶死树……如是树者,名为死树。贪魔于此无明暗窟,勤加种莳。时惠明使,当用智惠快利斧,次第诛伐,以己五种无上清净光明宝树,于本性地而栽种之;于其宝树溉甘露水,生成仙果……如是树者,名为活树。时惠明使以此甘树,于彼新城微妙宫殿宝座四面,及诸园观自性五地,于其地上而栽种之。(第147—150、154—156、169—172、183—185行)

从上引文字看,惠明使伐了“五种毒恶死树”,继而栽种出“五种无上清净光明宝树”。其意非常明确,所谓的死树、活树概念,意在表示善念与恶念,是一种具有哲学意义的物化概念,不能等同于现实中的树木[16]。

敦煌《摩尼教残经》中,“树”的符号不仅仅是明、暗两种势力的对立,又成为善恶思想品性的代名词:

贪魔以此五毒死树,栽于五种破坏地中,每令惑乱光明本性,抽彼客性,变成毒果。是暗相树者,生于骨城,其果是怨;是暗心树者,生于筋城,其果是嗔;其暗念树者,生于脉城,其果是淫;其暗思树者,生于肉城,其果是忿;其暗意树者,生于皮城,其果是痴……先栽相树。其相树者,根是怜愍,茎是快乐,枝是欢喜,叶是美众,果是安泰,味是敬慎,色是坚固。次栽清净妙宝心树。其树根者自是诚信,茎是见信,枝是怕惧,叶是警觉,果是勤学,味是读诵,色是安乐。次栽念树。其树根者自是具足,茎是好意,枝是威仪,叶是真实庄严诸行,果是实言无虚妄语,味是说清净正法,色是爱乐相见。次栽思树。其树根者自是忍辱,茎是安泰,枝是忍受,叶是戒律,果是斋赞,味是勤修,色是精进。次栽意树。其树根者自是智惠,茎是了二宗义,枝是明法辩才,叶是权变知机,能摧异学,崇建正法;果是能巧问答,随机善说;味是善能譬喻,令人晓悟;色是柔濡美辞,所陈悦众。(第35—39、172—183行)

以上“怨、嗔、淫、忿、痴”是“五毒死树”结出的毒果,象征“恶”的品质;相对应的“五明活树”的“根、茎、枝、叶、果、味、色”皆被说成是人类优良的道德品行。摩尼教将此视之为人类自身“扶明克暗”的积极因素,倍加称赞。《残经》在此描绘的“活树”和“死树”,除了仍作为明、暗二宗的象征符号之外,更着重于体现出“树”的具体内涵。实际上,它们所代表的是两类相反且对立的思想品性,体现了摩尼教通过“真知(gnosis)”——正确的思想品性——而修行得道的根本教义[1]203。

敦煌另一摩尼教文献《下部赞》中对于“死树”“活树”的二元教义却采用的是另外一种表达方式,确切地说,是使用了更为委婉的描述方法,如上引《赞夷数文》第7—8行:

敬礼称赞常荣树,众宝庄严妙无比。擢质弥纶充世界,枝叶花果□□□。一切诸佛花间出,一切智慧果中生。能养五种光明子,能降五种贪□□。

这里的“常荣树”象征的是具有强大光明力量的“活树”。又如上引《赞夷数文第二叠》第72—75行:

常荣宝树性命海,基址坚固金刚体。茎干真实无妄言,枝条修巨常欢喜。众宝具足慈悲叶,甘露常鲜不凋果。食者永绝生死流,香气芬芳周世界。已具大圣冀长生,能苏法性常荣树。智慧清虚恒警觉,果是心王功分别。

这里的“性命树”和“常荣宝树”亦相当于“活树”。再如《赞忙你佛结愿用偈》第373—376行:

称赞褒誉,珍重广大,彼真实主,最上光王,常明世界,及其圣众,忙你法王,明尊许智,诸圣许惠,从三界外,来生死中,苏我等性,为大医王,作平断者;开甘露泉,栽活命树,救同乡众,收光明子,于柔软群,作当牧者;塘堑福田,滋盛苗实,于清净法,作守护者。

这里的“活命树”即活树。但较之前所引各经典中,上述三段文字仅仅描绘“活树”之情形,均未出现与“死树”的直接對抗。而《下部赞》中对于“死树”的象征符号,所采用的方式只是以其他名称如“稠林”、“葛勒藤”、“荆棘”、“恶草”等来表述,缺少与“活树”直接对立。

以上这种情况的出现,显然是明暗之争在形式上已经趋于淡化。而且《下部赞》中所描述的各种各样的“树”和见诸于佛教典籍者更为接近。这一现象凸现了《下部赞》更大程度的“佛教化”。这一现象也表明,摩尼教教义在东传的过程中,更多

地融入了东方文化的因素。

在福建霞浦发现的摩尼教文献《摩尼光佛》中,也有以树喻善的例子,如第78—80行文曰:“彼我等入佛见智,悮(悟)佛智见,独步圆觉成僧。长善乐道树,得菩提心。”[14]83这里“长善乐道树”,显然就是对摩尼教“活树”观念的化用。

在为数众多的摩尼教文献中,科普特语文献亦能体现出摩尼教的原始教义,如科普特文《赞美诗》中云:“我已经知道,并且理解了下列含义:什么是必然死亡的,什么是永垂不朽的;什么是活树明王,什么是死树暗魔。”[17]很显然,活树和死树分别被用以作为“二宗”的象征符号,而且“明王(King of Light)”被喻为活树,“暗魔(Darkness)”被喻为死树,此即光明和黑暗两种本原。同为科普特文的《克弗来亚》中也有关于两种树的对比,如:“我们恳求你,主啊,就像耶稣对其门徒那样,给我们讲述和解释一下这两种树吧。就如《福音》所写,他说道:善树结善果,恶树结恶果……善树决不会结恶果,恶树也决不会结善果。人们可以通过其果实而了解其树。”[18]这里的“二元”被比作是“善树”和“恶树”。

综上所述,摩尼教文献中大量运用的“树”的符号,其主要的目的是为了更详尽和生动地来阐述摩尼教的根本教义,进而明确努力的方向和修行的目标,以坚定其“扶明克暗”的信念。

三 “活树”与“死树”之二元论的哲学意蕴

根据敦煌摩尼教文献中的记载,摩尼教为了更生动地阐明其“二宗三际论”的教义和世界观,常常以“光明活树”、“黑暗死树”来比喻明暗二宗。根据东西方所传相关文献资料的记载,教主摩尼早在创教之初就已经使用“二宗”的对立活动来解释世界的本原(光明与黑暗)、形成、发展和结局,从而创立了整套宗教的神话体系。易言之,“二宗三际说”是摩尼教神话体系的基础,“人类自身明暗二性论”是“二宗三际说”的重要补充,亦是对明暗二性在中际时期相互较量的高度概括。

《摩尼教残经》经文中也提出了关于人类自身明暗二性的问题,经文曰:“肉身本性,是一为是二耶?一切诸圣,出现于世,施作方便,解救明性,得离众苦,究竟安乐?”(第2—3行)当摩尼教获得大部分人的信奉后,残留于世界的光明分子也逐渐得到解放,而整个大地只剩下恶魔和物质时,战争便在所难免。这番景象由光明耶稣二次降临时所预言。选民将化为天使,穿上白衣,戴上白王冠,冉冉上升。天使会把义人及其帮助者和邪恶者都带到智中王面前,智中王把义人和邪恶者分开,义人在右,邪恶者在左,对他们进行最后的审判。审判之后,支撑世界的神,将卸任而去,天地随之崩塌,一场大火爆发,焚烧了1468年[19,20]。

《群书类述(Kitab al-Fihrist)》中也记载了摩尼关于世界末日的预言:

在所有太阳和月亮所能提炼的光明分子都从地上吸收走后,地球本身将被置于火里,它将燃烧到所有天上的物质都从其身上提炼出来为止。这场最后的大火将持续1468年。[21]

吐鲁番发现的摩尼教粟特文残片M470中也明确印证了1468这个数字。这场大火将摧毁现实的宇宙,甚至焚烧掉混杂在某些黑暗物质中的若干光明分子,生命之母将带着最后一批光明的碎屑,一同升到新乐园,从而使明界取得完全的胜利。在那时,时间进入了后际。光明与黑暗再次分隔,永远“交归”。后际实际上是初际的重现,光明与黑暗永远分离。S.3969+P.3884《摩尼光佛教法仪略》第108—109行云:“后际者,教化事毕,真妄归根,明既归于大明,暗亦归于积暗。二宗各复,两者交归。”光明与黑暗在中际的多次反复斗争,结果只是恢复到初际两者并存的状态,“如果用现代哲学语言来说,似可以把中际作为对初际的否定,把后际当作对初际的否定之否定”[20]56。

从以上摩尼教的创世神话中不难看出,宇宙万物皆为明暗二宗相互争斗的产物。按照摩尼教的说法,明暗二宗在“初际”和“后际”是绝对分立对峙的,而在“中际”则是二宗相混,明暗杂糅。从宏观的角度看,明暗二宗“分立对峙——相互交织——分立对峙”是一个长期发展的完整过程。摩尼教的造人神话独特之处在于,造立人身者并非明神,而是暗魔,然而其中却包含着较多的光明分子。所以,人类自身是明暗的混合物,兼有明暗二性也就顺理成章了。一言以蔽之,尘世的格局和人类自身的结构,皆是明暗二宗使然。摩尼教主张消灭尘界的黑暗物质,而拯救其中的光明成分,故《波斯教残经》第12—13行宣称:“如是世界,既是明身医疗药堂,亦是暗魔禁系牢狱。”

对于人之本性是善还是恶,摩尼教给出的答案是:既非性本善,亦非性本恶,而是善恶兼备,明暗俱全。以五类魔为象征的暗性和以五明子为代表的明性交织存在,两者相互制约,构成明暗二性的对立统一,从而使摩尼教的教义显示出彻底的二元特征。为体现这种明暗二性的分立对峙以及说明怎样才能使人的灵魂摆脱暗魔、复归光明的天国,《摩尼教残经》中运用了多种譬喻加以阐述。如“明暗二力”说、“五体化五施”说、“故人与新人交战”说、“五毒死树与五明活树”说以及“光明惠日与无明暗夜”说等。这些神话阐述看似繁复,实际上却紧扣摩尼教二宗之要义,说法虽然多样,实则万变不离其宗。

摩尼教文献中所采用的“死树”与“活树”和其他的譬喻,都是围绕摩尼教二宗要义这一主题展开的,意在阐明明暗二性之间的斗争,乃中际时期大千世界明暗二宗之战的深化和继续。这场以“扶明克暗”为主旨的斗争,集中体现在人类自身的道德修养上,其心灵的善恶和修行的优劣,直接影响到人体内明暗二性的强弱变化,并将最终决定灵魂能否及早得救,复归光明天国[22]。

吕大吉先生在分析二元神观念产生的宗教原因时指出:“神灵观念既然是社会存在的折光,善恶二元神的对立和斗争便应从社会对立势力的冲突中去寻找它的依据。”[23]的确,摩尼教创立之时,教主摩尼生活在一个文化剧烈动荡的时代,东西各种来源思想混杂,宗教环境相对宽容,这种历史环境和家庭背景有利于摩尼接触更多的宗教思想,为他最终创立摩尼教创造了客观条件。摩尼在他的自传中说,为了使人类灵魂能够得到救度,摩尼化为明使耶稣的第三使,反复派出先知,诸如来自印度的佛陀(Buddha)、来自波斯的琐罗亚斯德(Zarathustra),以及来自以色列拿撒勒的耶稣(Jesus of Narareth),来使它回忆起自己真正的家[24]。由是以观,摩尼教的思想来源主要有琐罗亚斯德教、诺斯替教派、基督教和佛教。

新疆吐鲁番的摩尼教原始资料表明,诺斯替宗教的繁荣甚至远及于亚洲的中部。摩尼教的创世神话中,已不可避免地印上了诺斯替思想的印记。《曼达派的秘藏》这样描述光明之王(King of Light)的世界:“一个光辉灿烂的、没有黑暗的光明的世界……一个只有顺服没有反抗、只有正义没有动乱的世界,是没有腐朽与死亡的永恒生命的世界,是没有罪恶的善的世界……一个没有夹杂着疾病的纯洁世界。”[25]与此相对立的世界,是一个“黑暗的世界,完全充满着罪恶……充满着吞噬的火……充满了错谬与死亡没有永恒生命,在这个世界里美好的事物消亡,一切谋算归于虚无。”[25]S.14关于光明与黑暗,生命与死亡之间的对立,在诺斯替文献中随处可见到这种象征。

摩尼对这个伊朗版本的二元论几乎是照搬式的采纳,阿拉伯作家奈丁(al-Nadim)《群书类述(Kitab al-Fihrist)》所言摩尼教关于世界起源的学说是这样的:“在世界的开端有两种存在,一个是光明,一个是黑暗。”[21]S.98质言之,世界是光明和黑暗的混合物。与之有着统一性表述的是《曼达派的约翰福音》的开头:“有两个王,创造了两个自然,一个王造了这个世界,另一个王造了外面的世界。”[26]在此,光明与黑暗之间的二重性与“这个世界”与“那个世界”之间的二重性相重合,只是曼达派的象征意义更具抽象意义而已。

易言之,摩尼教的思想体系在理论本质上是诺斯替思想中更为原始的一个层面,在教义的表达与神话学体系的构建上都有意识地运用了古老宗教中的各种元素。摩尼的体系也成为唯一具有广泛影响力的诺斯替体系,而建立这一基础之上的宗教,尽管都衰落了,但诺斯替仍不失为人类主要宗教之一。

最能体现琐罗亚斯德教世界观和宗教本原的经典著作——《阿维斯塔》中认为,在天与地以及天地之中的万物存在之前,有两个本原,一个是善的,一个是恶的。摩尼教的一切描述都是从这两个最初的本原之间的对立开始的。《阿维斯塔·伽萨》第三十章称:“最初两大本原孪生并存、思想言论和行动皆有善恶之分。善思者选择真诚本原,邪念者归从虚伪本原。当这两大本原交会之际,巍峨壮观的生命宝殿起于善端,阴暗的死亡之窟立在恶端。世界末日到来之时,真诚、善良者将在天国享受阿胡拉恩典和光辉,虚伪邪恶之徒将跌落阿赫里曼黑暗的地狱。”[27]可见这里所讲的两大本原,思想言行有别、灵魂信仰相悖,实难相容。也正是善恶之间始终存在的矛盾与斗争的发展演变,构成世界万物变化和运动规律。

摩尼教“分—合—分”的动态宇宙论也与琐罗亚斯德教的形成模式如出一辙。S.3969+P.3884《摩尼光佛教法仪略》中云:“初际者,未有天地,但殊明暗:明性智慧,暗性愚痴;诸所动静,无不相背。中际者,暗既侵明,恣情驰逐;明来入暗,委质推移。后际者,教化事毕,真妄归根;明既归于大明,暗亦归于积暗。二宗各复两者交归。”摩尼教世界观的开端和结局,都是光明和黑暗在各自领域内自在自存的状态,“鸟归虚空,兽归林薮;义归分别,道归涅槃”。人的光明因子,最終回归光明王国,远离混乱和罪恶的现存世界,回归美和平静之中。琐罗亚斯德教中的善恶二元对立斗争,也是起于“二”(二元对峙),最终复归于“二”(恢复原状)的[27]417。

综上,摩尼教把大千世界明暗二宗之战引申到人类的内心,将其转化为人类自身明暗二性的争斗,并以修身养性,劝善惩恶为落脚点,从而使其二元性显得更为彻底和典型[28]。这正说明摩尼教在琐罗亚斯德教“善恶二元”论的基础上,并非照搬,而是有了创新和发展。波斯两大二元神教因为它们所处的时代背景不同,各自的历史演变轨迹有别,也自然呈现出独具特色的个性。

四 结 论

摩尼教的二宗三际论是一个完整的宗教神话体系,对世界的本原、形成和世界的未来都做了详细的解释。摩尼教奉行的二元论几乎是借用了波斯流传已久的琐罗亚斯德教教义中的善恶二元对立斗争的宇宙观。在敦煌摩尼教经典中,“活树”与“死树”所代表的即是摩尼教的善恶命题。此外,摩尼的体系还吸取了其他宗教的一些思想,如基督教、犹太教、诺斯替教派的思想。这一二元论涵盖物质、伦理和肉体等方面。精神是善的,起源于永恒的光明王国,以善树为象征符号;物质及其作用则是恶的,以恶树为象征符号。

摩尼教在吸收基督教、琐罗亚斯德教的成分后形成了自己的信仰,但在传播到东方以后,又增加了不少佛教的色彩。生命之树是一种宗教信仰的产物,体现了一定时期人类认识水平与思维能力发展的共性。生命之树又作为一个抽象的概念,在如何表达这一复杂的问题方面,古代从希腊、埃及到印度再到中国,各种表达方式虽不尽相同,但统一的精神却是殊途同归。

总而言之,敦煌摩尼教文献中的“活树”与“死树”概念蕴含着深刻的哲学意义。摩尼教使用这一象征符号,其目的在于突出摩尼拯救人类的使命,用“活树”与“死树”对比的方式,生动形象地揭橥世间善恶的区别与本质,通过砍伐恶树,栽植善树,从而更加完美地彰显出摩尼作为救世主的光辉形象,为摩尼教发展成为世界性宗教奠定了思想基础。

参考文献:

[1]芮传明.东方摩尼教研究[M].上海:上海人民出版社,2009:192-208.

[2]A.Grünwedel.Alt-Kutscha[M].Berlin,1920:fig.66.

[3]蔡鸿生.唐宋时代摩尼教在滨海地域的变异[J].中山大学学报,2004(6):115.

[4]诸葛铠.忍冬纹与生命之树[J].民族艺术,2007(2):36.

[5]Vermes(trans.) & Lieu(comm.).Hegemonius,Acta Archelai(The Acts of Archelaus)[M].Manichaean Studies IV,Lovanii,2001:55.

[6]W.Till.Die gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berlinensis 8502:Texte und Untersuchungen 60[M].Berlin,1955,S.55.

[7]Ioan P.Couliano.The Tree of Gnosis[M].San Francisco:Harper,1992:242.

[8]S.E.汤普森,著,张敦敏,译.什么是善——奥古斯丁论模仿统一的秩序是善[J].世界哲学,2013(1):56-57.

[9]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2004:68.

[10]郑同修.汉画像中“长青树”类刻画与汉代社祭[J].东南文化,1997(4):56-62.

[11]王倩.汉代石椁墓神树图像方位结构研究[J].民族艺术研究,2020(3):24-32.

[12]张弘,王小红.先秦时期古蜀与近东地区的政治、经济和文化交流[J].阿坝师范学院学报,2020(2):72-73.

[13]张聪,耿剑.中国佛教美术中的树神形象[J].美术观察,2017(7):118.

[14]杨富学,包朗.霞浦摩尼教新文献《摩尼光佛》校注[M].寒山寺佛学:第10辑.兰州:甘肃人民出版社,2015:96-97,118.

[15]包朗,杨富学.摩尼教对佛道降诞传説的比附与改造[J].文史,2016,第4辑:262.

[16]杨富学.回鹘摩尼教研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016:285-286.

[17]C.R.C.Allberry(ed.).A Manichaean Psalm-Book,Part Ⅱ,[M].Stuttgart,1938:66,25-28.

[18]Iain Gardner.The Kephalaia of the Teacher——The Edited Coptic Manichaean Texts in Translation with Commentary,Ch.Ⅱ,201-10[M].E.J.Brill,Leiden,1995:26.

[19]Samuel N.C.Lieu.Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China:a historical survey[M].Tübingen,1992:21-22.

[20]林悟殊.摩尼的二宗三际论及其起源初探[J].世界宗教研究,1982(3):48.

[21]G.Flügel.Mani,seine Lehre und Schriften[M].Leipzig,1969,S.90.

[22]元文琪.二元神论——古波斯宗教神话研究[M].北京:中国社会科学出版社,1997:353.

[23]呂大吉.宗教学通论[M].北京:中国社会科学出版社,1989:151.

[24]Hans-Joachim Klimkeit.Manichaean Art and Calligraphy,Iconography of Religions,Section XX,Manichaeism[M].Leiden:Brill,1982:12.

[25]Ginza.Der Schatz oder Das grosse Buch der Mander[M].Leizpig:Vandenhoeck & Ruprecht,1925,S.10.

[26]Das Johannesbuch der Mander,Vol.2[M].Berlin:de Gruyter,1965,S.55.

[27]贾利尔·杜斯特哈赫,选编.阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书[M].元文琪,译.北京:商务印书馆,2005:11-12.

[28]元文琪.琐罗亚斯德与摩尼教之比较研究[J].世界宗教研究,1997(3):67.