近百年来浙江三门湾海岸线时空演变特征

林明祥,蔡廷禄,王欣凯,夏小明

(自然资源部 第二海洋研究所,浙江 杭州 310012)

0 引言

海岸线是指平均大潮高潮位时海陆分界的痕迹线[1],在自然因素与人类活动的作用下不断变化,具有不稳定性和功能多样性的特点[2],并直接影响着海岸带空间资源及其生态环境[3]。随着沿海地区经济发展,海岸空间资源开发强度不断加大,导致海岸线保护与利用之间的矛盾进一步凸显。开展海岸线变迁及其机制研究,对构建科学合理的海岸线保护利用格局具有重要意义。

海岸线变迁一直是河口海岸学研究的重要课题。早期的研究主要运用历史地理学的方法考证海岸线的历史变迁[4]。近年来,众多学者借助空间地理信息技术,采用阀值结合NDVI指数法、边缘检测算子法、面向对象法等方法[5-7]进行海岸线信息提取,并运用端点法、线性回归法、最小二乘法等统计学方法研究海岸线分形特征、时空变化规律及机制等,已取得较多研究成果[8-13]。我国海岸线曲折漫长,沿岸分布着众多海湾,这些海湾海岸线资源丰富,依托海岸线围涂造地、兴建港口和围塘养殖,促进了海湾区域社会经济不断发展,同时也对海湾生态环境产生诸多影响。本文以浙江省沿岸中部的三门湾为对象,剖析围填海等开发活动对海湾海岸线的影响,以期为海湾的综合利用保护提供科学参考。

1 研究区概况

三门湾是浙江省三大海湾之一,北接象山港,南邻台州湾,东与猫头洋毗邻,行政区上隶属宁波市的象山县、宁海县和台州市的三门县。三门湾湾口界线北起石浦镇铜瓦门灯标,绕过东门岛、对面山岛、南田岛和南山岛的东海岸,经三门列岛,向西南至浦坝港镇沿赤东牛密塘东南咀(1)自然资源部第二海洋研究所.浙江省重点河口海湾及其重要自然生态空间选划技术报告. 2018.。海湾总面积约841 km2,其中,海域面积约671 km2,海岛面积约170 km2。三门湾为NW—SE走向的半封闭海湾,三面群山环抱,向外通过东南湾口及石浦水道与猫头洋相通,向内犹如伸开五指的手掌,港汊呈指状深嵌内陆。三门湾岸线曲折,港汊纵横,潮滩发育。湾内岛屿众多,共计199个,南田岛、高塘岛、花岙岛面积分列前3位。三门湾资源禀赋好,区位优势明显,是连接宁波经济圈与温台产业带的节点,在浙江沿海经济带发展中具有重要地位[14]。

图1 研究区域形势图Fig.1 Situation map of the study area

2 数据及方法

2.1 数据来源及预处理

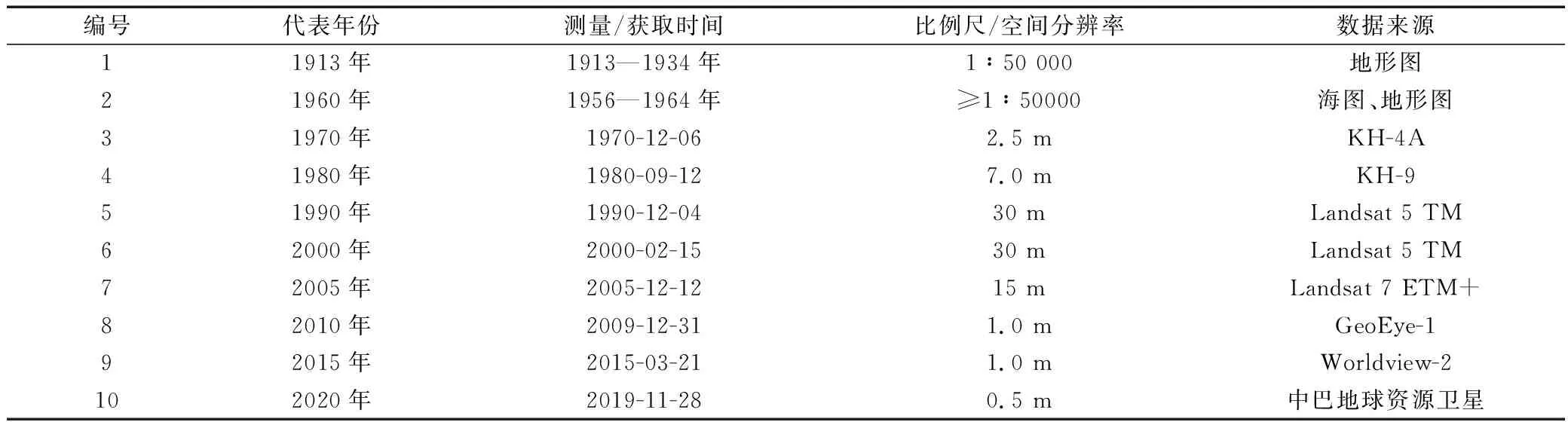

本文共收集了10期覆盖三门湾海岸线的数据:第1期为1913—1934年测绘的1∶50 000比例尺的民国浙江地形图[15];第2期为1956—1964年期间出版的大于1∶50 000比例尺的历史海图以及同期的陆域地形图;第3至第10期为1970—2019年的遥感影像数据,数据分别源自美国地质调查局(USGS)网站、地理空间云平台、Google Earth平台和浙江省测绘档案馆(详见表1)。此外,还收集了2018年1∶5 000 比例尺的浙江省海岸线监测矢量数据(岸线数据精度优于1 m)(2)自然资源部第二海洋研究所.浙江省海岸线调查监测成果集成报告.2018.作为几何校正和海岸线信息验证数据。三门湾沿岸各县的经济和人口数据主要来源于地方县志以及统计年鉴[16-21]。

表1 历史图件和遥感影像数据一览表Tab.1 List of historical maps and remote sensing images data

由于各期图件与遥感影像的坐标系、投影不同,故先进行归一化处理。对地形图和海图进行数字扫描后,使用ArcGIS 10.2软件通过岸线附近的相控点对各期图件与遥感影像进行空间配准和投影转换,使岸线相关数据统一至2000国家大地坐标系和高斯-克吕格投影(中央经线121.5°E)。使用2018年实测数据进行对比,海岸线区域全局空间误差范围小于10 m。

2.2 海岸线信息提取与分析

根据相关规范标准[22],一般将海岸线分为自然岸线、人工岸线和河口岸线三大类。其中自然岸线指由海陆相互作用形成的海岸线,包括基岩岸线、砂质岸线、泥质岸线等亚类;人工岸线指由永久性人工构筑物组成的岸线;河口岸线指河流入海口附近按一定规则人为划分的海域与陆域水体的分界线[23]。为保证海岸线信息提取的精度和准确性,本文以2018年获取的高精度海岸线位置、类型监测矢量数据为基准,采用目视解译方法逐期进行海岸线位置、类型信息提取并进行拓扑检查。考虑到各期图件和卫星影像的比例尺、分辨率不同,统一按照1∶50 000比例尺进行长度量算统计和分析比对。

为客观地比较不同时段岸线变化特征,采用某一时段内海岸线长度的平均变化百分比来表示海岸线的变化强度[3],公式如下

(1)

式中:LCIij为第i年到第j年的海岸线变化强度(Length Change Intensity);li、lj分别为第i年、第j年的海岸线长度。变化强度的正(负)表示海岸线长度的增加(缩减),变化强度的绝对值越大,岸线时空变化越明显。

为探讨海岸线类型变化情况,引入岸线人工化指数(IA),以直观地反映出人类活动对自然岸线的影响程度,岸线人工化指数是指研究区域内人工岸线占岸线总长度的比例[24],其计算公式为

(2)

式中:IA为岸线人工化指数,N为人工岸线长度,L为海岸线总长度。IA越大,表明海岸线人工化程度越高。

3 结果与分析

3.1 海岸线变迁与围填海时空分布

1913年以来,三门湾海岸线经历了剧烈的变迁过程,围填海活动导致海岸线位置向海推进,较多的曲折自然岸线被平直人工岸线所取代,部分近岸岛屿先后并入大陆。从空间分布来看,海岸线变迁主要发生在相对屏蔽的内海湾,如下洋涂、三山涂、蛇蟠涂等区域,以港汊围堵、连岛并陆为主,海岸线最大外推距离可达15 km以上(图2)。从时间序列来看,海岸线变迁快慢不一,与围填海活动密切相关。据统计,1913年以来三门湾围填海面积总计达 231.42 km2。基于围填海部位和规模(图2和图3),大致分为以下几个阶段:1960年前,围填海活动零星分布,年均面积仅0.35 km2;1961—1970年,围填海活动有所加强,年均面积2.7 km2;1971—1980年,围填海活动急剧增强,主要实施了胡陈港、大塘港、一市港等多处堵港蓄淡工程[25],年均面积达7.94 km2;1981—2005年,围填海活动放缓,年均面积不足 1.5 km2;2006—2015年,围填海活动再次增强,主要实施了下洋涂、蛇蟠涂、晏站涂等多处填海连岛和滩涂围垦工程,年均面积7.32 km2;2016年至今,围填海活动急剧减少,年均面积1.5 km2。

图2 三门湾海岸线和围填海时空分布状况Fig.2 Temporal and spatial distribution of coastline and reclamation in Sanmen Bay

图3 三门湾各阶段围填海总面积与年均值变化图Fig.3 Total reclamation area and annual mean changeof Sanmen Bay in different stages

3.2 海岸线长度变化及强度特征

海岸线长度是表征海岸线资源数量的主要指标。据统计(图4),1913—2020年三门湾海岸线长度共减少了283.35 km。其中,大陆海岸线减少了161.99 km,年均减少1.51 km;海岛岸线减少了121.36 km,年均减少1.13 km。海岸线长度变化与围填海方式及规模密切相关。就大陆海岸线而言,1913—2005年,长度由522.96 km持续缩短至336.91 km,主要与堵港型和湾岙型围填海方式有关;2006—2020年,岸线长度增加了24.06 km,主要是连岛并陆和顺岸外推型围填海方式造成的,比如蛇蟠涂、下洋涂围垦工程。就海岛岸线而言,1913年以来,岸线长度不断减少,尤其1971—1980年和2006—2010年期间分别减少了58.98 km和38.09 km,主要由海岛并陆造成,原海岛岸线演变成大陆岸线。

图4 三门湾海岸线长度变化Fig.4 Variation of coastline length in Sanmen Bay

岸线变化强度能够客观地反映不同时段岸线变化特征。从图5看,三门湾海岸线变化强度介于 -0.05% 至-1.85%,表明海岸线总长度一直处于缩短过程中。从时间序列来看,各阶段差异较大,以1971—1980年海岸线变化最强,与该时段围填海活动强度相一致(图3)。将大陆与海岛岸线分开看,两者变化并不一致。海岛岸线变化强度介于0.09%至-2.12%,以2006—2010年岸线变化最强(图5),这与蛇蟠涂、晏站涂围垦工程导致海岛并陆有关,蛇蟠岛、正屿等海岛属性消失,相应的海岛岸线属性也消失;1971—1980年岸线变化强度次之,与大塘港堵港工程导致海岛并陆有关,白玉湾岛等海岛属性消失,相应的海岛岸线属性也消失。其他各阶段海岛岸线长度变化较小,沿岸围填海规模较小且多分布于局部湾岙。大陆海岸线变化强度介于1.54%至 -2.26%,以1971—1980年最强,主要与胡陈港、一市港等大型堵港蓄淡工程有关,原港汊内海岸线属性消失,海岸线长度显著缩短;2006—2010年岸线变化强度次之,海岸线长度不减反增,与蛇蟠岛、正屿等海岛并陆有关,虽然局部的大陆海岸线消失,但原海岛岸线变更为大陆岸线,岸线长度显著增加。其他时段大陆海岸线长度变化较小,与沿岸围填海规模较小且多分布于局部湾岙有关。因此,海岸线长度变化强度与围填海的部位、方式和规模大小密切相关。

图5 三门湾海岸线变化强度Fig.5 Intensity of coastline change in Sanmen Bay

3.3 海岸线类型变化及人工化特征

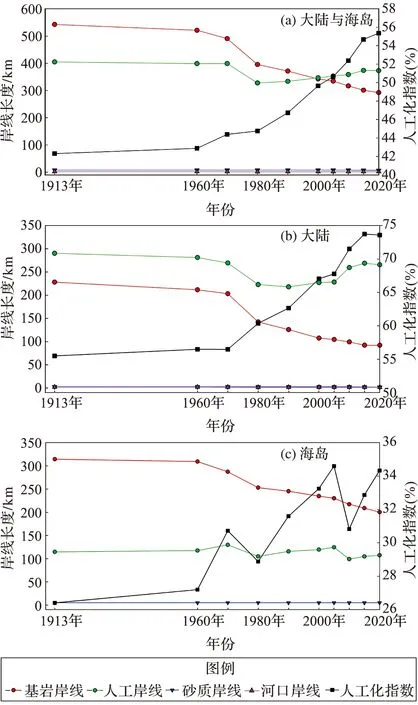

从三门湾不同岸线类型长度的总体变化看(图6),大陆自然岸线从1913年的230.71 km减少到2020年的93.83 km,变化率为59.33%,而人工岸线从290.23 km减少至265.60 km,变化率为 8.49%;海岛自然岸线从1913年的319.35 km下降到2020年的205.29 km,变化率为35.72%,人工岸线从 124.69 km 下降到107.32 km,变化率为 13.93%。从变化过程看,大陆和海岛自然岸线长度持续减少,而人工岸线有增有减。围填海活动使得自然岸线大幅减少,基岩岸线最为明显,沿岸围填海活动导致曲折的基岩岸线灭失,而人工岸线的增减与具体的海岸开发方式相关。

图6 三门湾海岸线类型变化及人工化程度Fig.6 Changes of coastline types and artificialdegree in Sanmen Bay

从海岸线人工化指数看(图6a),三门湾海岸线的人工化程度不断增加,海岸类型由基岩海岸为主演变成以人工海岸为主。大陆海岸线人工化指数由55.50% 增加至73.58%,海岛岸线人工化指数由26.41% 增加至34.33%。大陆人工岸线呈现先减少而后增加的趋势,但人工化指数持续增加(图6b),主要因为岸线总长度缩短,曲折的自然岸线逐渐平直化。海岛人工化指数与人工岸线的变化趋势保持一致(图6c),在1980年和2010年表现为下降,主要由于海岛并陆时大量原海岛的人工岸线划归至大陆人工岸线所致。整体上,三门湾的海岸线人工化指数不断增加,且大陆海岸线人工化程度远高于海岛岸线,近岸海岛远大于偏远海岛。

3.4 海岸线演变的驱动因素

导致海岸线演变的影响因素有很多,一般认为海岸线变迁的原因分为两类[26],一类是自然因素,另一类是人类活动。近百年来,由于全球气候变暖,海平面上升,世界海岸线普遍存在侵蚀后退的现象,而我国海岸线近期呈现出大规模向海推进的趋势,多数研究认为围填海作为我国开发利用海岸带的重要方式,受沿海地区不同阶段社会经济发展需求的驱动,是导致我国海岸线变迁的主要影响因素[27]。

三门湾是半封闭型基岩海湾,岛屿众多,沿岸土地资源匮乏。从三门湾沿岸地区社会经济发展过程看(图7),1949年以前,战乱不断导致人口减少,经济落后,土地资源基本能够满足需求。1949年以来,尤其1960—1980年间,人口激增(图7a),土地资源紧缺,淡水资源需求大。为解决土地与淡水匮乏的问题,三门湾开展了大规模围填海活动,年均围填海面积急剧增加,主要表现为堵港蓄淡和填海造地垦种,经济方式以第一产业(农业)为主。1981—2000年,经济结构方式开始转变,第二、第三产业的GDP比例逐渐增加,但第一产业(农业)占比依然不低,海岸开发强度较小且方式单一,传统海水养殖业比重较大。进入21世纪,经济增长迅猛,经济结构也发生较大转变,第二、第三产业的GDP比例远远大于第一产业(农业),而城镇建设、临港工业(电力、港口)、围海养殖等产业的用海用地需求不断增加,2006—2015年围填海活动进入高峰。2016年以来,国家推行海岸线保护与利用管理制度,遵循保护优先、节约利用原则,建立自然岸线保有率控制制度,对围填海活动进行严格管控,除国家重大战略项目外,禁止新增围填海,三门湾海岸线逐渐趋于稳定。

图7 三门湾沿岸地区社会经济指标变化与围填海活动Fig.7 Changes of socio-economic indicators and reclamation activities in the coastal area of Sanmen Bay

4 结论与建议

本文结合2018年浙江海岸线监测矢量数据,运用空间地理信息技术对近百年来三门湾海岸线变迁的时空特征进行了分析。主要结论如下:

(1)三门湾海岸线变迁主要为内海湾的围填海活动,其导致海岸线位置向海推进,人工岸线逐渐取代自然岸线,部分近岸岛屿并入大陆,以港汊围堵、连岛并陆为主。近百年来围填海面积总计达231.42 km2,其中在1971—1980年、2006—2015年围填海强度最为剧烈。

(2)截弯取直的岸线变化方式致使海岸线总长度持续缩短,近百年来共减少了283.35 km。大陆岸线长度减少了161.99 km,海岛岸线长度减少了 121.36 km。海岸线变化强度介于-0.05%至 -1.85%,大陆在1971—1980年、海岛在2006—2010年期间变化强度最为剧烈。海岸线变化强度与围填海的部位、方式和规模大小密切相关。

(3)自然岸线不断减少,基岩岸线最为明显,人工岸线有增有减。海岸线人工化程度持续增加,大陆远高于海岛。大陆海岸线人工化指数由55.50%增至73.58%,海岛岸线人工化指数由26.41%增至 34.33%,其中海岛人工化指数在1980年和2010年下降,主要由近岸海岛并入大陆时人工岸线大幅减少所致。

(4)人口增长、经济发展和政策引导是三门湾海岸线演变的驱动因素。1949年以来,尤其1960—1980年期间,人口激增而淡水、土地资源匮乏,围填海方式以围垦造田、堵港蓄淡为主。1981年以来,虽然经济结构方式发生转变,但农业占比依然不低,围垦造田和海水养殖仍是海岸开发的主要方式。进入21世纪,各产业用地需求不断增加,围填海活动在2006—2015年进入高峰。近年来,随着围填海管控政策的引导,海岸线趋向于稳定。

随着国家政策对围填海活动的严格管控,建议不仅要妥善处理好围填海历史遗留问题,还应该遵循生态优先的原则进行岸线生态修复,确保岸线自然保有率。同时,应逐步将围填海养殖转化至开放式养殖,合理科学规划岸线资源,实现生态岸线建设和可持续发展。