20世纪美国诗歌建构中国形象的方式论

赵小琪 周秀勤

关键词:美国诗歌;中国形象;再造性想象;互文性想象;相反性想象

摘 要:20世纪美国诗歌的中国形象之所以呈现一种异于19世纪西方文学中国形象的风貌,与诗人们想象中国的方法有着非常重要的关系。大致而言,20世纪美国诗歌建构中国形象的方式主要包括三种:再造性想象、互文性想象、相反性想象。运用再造性想象,20世纪美国诗人再造中国器物表征与再造中国化视觉空间,旨在通过“发现”中国来言说自我。运用互文性想象,20世纪美国诗人对中国诗歌文体、句法结构、立意进行仿拟,对中国字和句进行直接粘贴,意在通过“师法”中国文学和文化来丰富自我。运用相反性想象,20世纪美国诗人将混乱、称霸的美国与和谐、友善的中国进行对比,意在通过“正视”中国来反思自我。可以说,这三种想象中国的方式,在20世纪美国的不同历史情势下,都成为这一时期美国诗人具有积极意义的批判性武器,它们以中国文化为参照系,对美国现实进行了社会和审美等方面的批判。

中图分类号:I106.2文献标志码:A文章编号:1001-2435(2021)05-0016-10

On the Construction Method of Chinese Image in the 20th Century American Poetry

ZHAO Xiao-qi,ZHOU Xiu-qin(College of Liberal Arts, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

Key words:American poetry; Chinese image; reconstructed imagination; intertextual imagination; opposite imagination

Abstract:The reason why the Chinese image of American poetry in the 20th century presents a style different from the Chinese image of the 19th century Western literature has a very important relationship with the way they imagine China. Roughly speaking, there are three main ways of imagining China in American poetry in the 20th century, that is reconstructed imagination, intertextual imagination and opposite imagination. Using reconstructed imagination, American poets in the 20th century recreated the representation of Chinese artifacts and the Chinese visual space, aiming to express themselves by “discovering” China. Using intertextual imagination, American poets in the 20th century imitated the style, syntactic structure, and conception of Chinese poetry, and directly pasted Chinese characters and sentences, aiming to enrich themselves by “learning” Chinese literature and culture. Using the opposite imagination, American poets in the 20th century compared the chaotic and hegemonic America with the harmonious and friendly China, intending to reflect on themselves by “facing” China. It can be said that these three ways of imagining China, under different historical circumstances of the United States in the 20th century, have become a positive critical weapon for American poets in this period. They use Chinese culture as a reference frame to criticize the reality of the United States in social and aesthetic aspects.

——————————————————————————————————————————

當来自英国维多利亚末期浪漫主义华丽繁冗的陈旧话语在美国文坛进退维谷时,20世纪的美国诗人在遥远的中国发现了崭新的世界图式与美学范式。随后,对于中国的想象成为其反观自我的重要方式。然而,长久以来,学界对这一领域的研究拘囿于“中国如何改变了美国现代诗”和“美国诗人如何看待中国诗学”两条路径。关于20世纪美国诗歌建构中国形象的方式, 仅零星散见于个别学者有关美国文学的部分章节论述之中。在这些研究中,中国被解读为向现代迈进的美国诗人怀旧心理的想象性替代物,儒、道、禅作为这种想象的表征不断被阐释。概而言之,20世纪美国诗歌建构中国形象的方式主要包括三种:再造性想象、互文性想象、相反性想象。通过对中国器物表征与视觉空间的再造,20世纪美国诗人希图在“发现”中国的同时来言说自我。通过对中国诗歌文体、句法结构、立意的仿拟和对中国字、句的直接粘贴,20世纪美国诗人意在“师法”中国文化的同时来丰富自我文化的表现空间。通过对混乱、称霸的美国与和谐、友善中国的比较,20世纪美国诗人意在“正视”中国的同时来反思作为自我的美国。

一、再造性想象

对于20世纪的美国诗人来说,再造性想象是他们想象中国最主要的方法。当时,大量中国文物流入美国,作为一种传统文化的载体,这些文物在很大程度上激发了美国知识界对于中国的想象。从思维认知的角度来看,这种经由本已存在的客观物体,来达成新的认知经验的行为,属于再造性想象。在格式塔心理学中,此种想象可以看作是对过去经验的一种创造性加工。首先需要明晰的是,再造性想象與再现性想象不同。再现性想象强调的是对真实的历史文化知识经验的选择性聚焦与凸显。再造性想象更强调在所观之物基础上对其外在形貌与内在意义的再生产。具体到这一时期诗人们的创作来说,这种创造性的加工一方面表现为再造器物表征,另一方面表现为再造视觉空间。

(一)再造器物表征

20世纪美国诗人对中国的再造性想象首先表现为对中国传统器物表征的再造。斯图亚特·霍尔将表征定义为“在我们头脑中通过语言的各种概念对意义的生产”。[1]再造器物表征,亦即在观看器物之后进行文本创作时所形成的对器物意义的再生产。在中国传统文化中,器物不仅具有世俗的功用,而且反映着上下等级的分野与社会风尚的差异。而在20世纪美国诗人那里,来自中国的器物被简化为用来建构异域形象的符号。对器物的书写,关涉的也不是激活器物本身的历史文化记忆,而是重新发明其意义来言说自我。正是在此种有意误读的基础上,器物表征意义得以再造。

在对中国传统器物表征进行再造的20世纪美国诗人中,玛丽安·摩尔无疑是最具有代表性的人物。他的诗歌《九油桃》(Nine Nectarines)正是对一件来自乾隆年间的瓷器的摹写。据清瓷鉴定家陆明华先生研究,“八桃五蝠,为雍正朝典型风格,乾隆朝则多绘九桃”。[2]90因此,摩尔诗中所描绘的正是乾隆年间的粉彩九桃瓷器,寓意祈福长寿。可以确定的是,玛丽安·摩尔对“九”在中国文化中的寓意十分了解,诗里“鲜红的桃子/ 虽不能还生,及时食之亦能延寿”表达的正是此意。有趣的是,摩尔进一步对九桃的排列秩序进行了再造式解读。诗歌开篇,摩尔将九个油桃的排列秩序描述为:“Arranged by two's as peaches are,/……eight and a single one.”此处,诗人将九颗桃理解为“一颗与八颗”之间的关系。在她看来,八颗是偶数,且两两相傍使桃子得以存活、抵抗凋谢:“at intervals that all may live/…… which cannot aid the dead.”[3]显然,这是对九桃瓷器的过度解读。在中国传统文化中,“九”代表至尊,九桃在瓶上的排列秩序,多为与枝叶相称,整体造型平衡得当。无论是一、二、二、四的排列秩序还是一、三、三、二的排列秩序,都不会改变瓷器本身平安祥顺、万寿无疆的寓意。由此可见,诗人的这种创见,是基于美国本土文化与新诗精神需求所创造的新观念。一直以来,摩尔在诗歌中一直注重用词精准,大到形状描绘,小到词汇选择,皆安排得极为严谨。诗人显然并不在意对这个精美中国瓷器的摹写是否真实,因为她真正的目的是要借眼前这九个精心排列的油桃来想象中国。在她看来,九个油桃体现了中国人的“荒野精神”。事实上,正如辛西娅·斯塔米所指出的,荒野是美国最突出的地形特征,在与自然的长期斗争之中,“荒野精神”早已作为一种民族情感嵌入美国文化内部。作为美国精神的重要组成部分,“荒野精神”寓意着对自然的征服、开拓和对新世界的无畏与创造。从爱默生、杰克·伦敦,到约翰·缪尔,再到戈特曼,一代又一代的美国作家为此种精神的繁盛补充养料。此处,深谙中国传统文化的玛丽安·摩尔将“荒野精神”赋予中国人,某种程度上是一种有意的误读。在她看来,这种精神孕育了优秀的中国人,而优秀的中国人才能创造出眼前的杰作。

史蒂文斯在诗剧《三个旅行者看日出》中,则赋予了中国瓷瓶以抽象的哲学内涵。1916年3月上旬,大都会艺术博物馆举办过一场宋瓷展。史蒂文斯诗剧《三个旅行者看日出》中的核心意象“三个旅行者”正是出自此次展览上“画在瓷瓶上的三个人”的形象。表面上看来,该诗讲述了一个关于中国的故事:三个中国人,日出之前,在山顶遇到两个黑人,日出之时,发现自缢而死的意大利人和他的情人。而结合情节我们可以看出,无论是中国人还是瓷瓶都仅是诗人构建其抽象王国的一个符号,而与实际的中国毫无干系。历史地看,从元青花梅瓶“追韩信”“王昭君出塞”到清代末期的浅绛彩人物画,瓷瓶人物画往往题材固定、笔法古朴,概括起来主要有“文人雅集图”“高士图”,以及“婴戏图”。显然,中国瓷瓶上的文人与高士,属于另外一个过去的时空。斯蒂文斯无意再造那种闲适与隐逸,“这个世界上的鲜活的事物,人,动物,植物——不像触动济慈或华兹华斯那样触动他;……自然形式,即便得之于特别的宾夕法尼亚或康涅狄格风景,在他的诗歌里也几乎变得籍籍无名”。[4]47因此,瓷瓶上古朴的人物形象在《三个旅行者看日出》中以擅长思辨的伊壁鸠鲁主义者、理智的老者、以及唯美主义者出现。而瓷瓶作为统率全篇的关键符指,也被赋予了哲学内涵。瓷瓶在诗中一共出现两次。第一次是唯美主义者提出“有一处瓷器的幽居,人类从未入侵”,第二次是理智老者的附和“瓷瓶就像大地,它是世代隐士所用”,这两处对于理解全诗至为关键。其实质是在表明,诗歌与美的永恒。但不能否认的是,无论是以瓷器隐喻诗歌,还是将瓷瓶比作大地,都是对现实中中国瓷瓶的一种再造式想象。换言之,诗人选择瓷瓶与中国人来承载其诗学理想,仅仅是为了给诗歌增添一丝东方情调——“我不知道还有没有比那更美的地方了,或者比中国人更美的人了”。[5]

(二)再造视觉空间

所谓再造视觉空间,指的是用文字符号建构空间的色、光、影、线、形,来达成特定时空的艺术在文本中的再造,进而召唤读者获得与诗人相似的视觉体验。通过对这一时期美国诗歌内部存在的天人合一的宾主布局、从心所欲的散点透视视角、象在境外的留白构图进行辨析,我们可以发现,中国山水画是20世纪美国诗人的灵感缪斯,同时也是他们建构诗意中国的模板。

自1894年费诺罗萨在波士顿美术馆筹划展出了宋代绘画《五百罗汉图》以来,不断有中国绘画经各种途径流入馆内。这些曾经见证过中华民族风雨与辉煌的遗珍,给许多从未有机会接触中国古代艺术的美国观众留下了深刻印象。华莱士·史蒂文斯就是其中的一个。我们可从他与女友的通信中,确证这段历史。在一封写于1909年3月18日的信中,诗人提到了看到这些绘画的激动心情。他评价其为“我见过的最为奇妙的东西,因为它是如此包罗万象”。当时,重“直觉感悟、无为和稳静”的诗人,正苦于有些诗意“用本土文化讲不清楚”,而南宋山水画的出现为其打开了思路:“中国的山水画画家的创作灵感和我的诗歌创作的冲动有着惊人的相似之处。”[4]作为南宋山水画四大家之一的马远,擅画象外之境。他的画全景不多,多取边角小景,画面内容大多是孤舟泛雪一人独坐。在史蒂文斯的《六帧意义深远的风景画》(Six significant landscapes)其一中,我们看到了与马远的画相似的构图。诗歌开篇:“An old man sits/In the shadow of a pine tree/In China”,[6]106构画出了一个静坐神思的中国老人形象。某种程度上来说,这一形象脱胎于马远画中仙风道骨的高士形象。与西方绘画里人物不同的是,中国山水画中的人物不会正视画家或者观画者,而是将目光投向客观物象。于是诗人笔锋一转,借老人之眼将目光投向飞燕草与河流。“He sees larkspur,/Blue and white/At the edge of the shadow”,[6]106與此同时,与擅用焦点透视法的西方绘画不同的是,中国山水画惯用散点透视来表达空间层次关系。因此,其所呈现出来的空间是流动性的:“He sees larkspur,/Blue and white/At the edge of the shadow,/Move in the wind/His beard moves in the wind./The pine tree moves in the wind./Thus water flows /Over weeds.”[6]106上面的诗句中三次出现“Move in the wind”的动态意象,在赋予了整篇诗歌以境在象外的留白韵味的同时,亦凸显了宇宙万物的浩渺无穷。从更深意义上来说,此种空间再造,同样是在实践史蒂文斯一直倡导的主观整理客观的诗学命题:外在世界是混乱的,只有哲人和艺术家能赋予它秩序和形态。诗篇开头的中国老人是哲人的化身,同时也是统摄自然万物的灵魂,飞燕草、河流、不停舞动的风,都因为他的存在而呈现出秩序井然的形态。

斯奈德对中国绘画的喜爱程度不输史蒂文斯。自幼年在西雅图博物馆初见中国山水画 ,他就一直对其深深着迷:“那年我十一、二岁,走入西雅图博物馆的中国展厅,看到了中国的山水画。我惊呆了!……中国人眼中的世界与我看到的不谋而合,而隔壁展厅里的英国与欧洲风景画对我却毫无意义。”[7]为参透其中所蕴含的创作法则与哲学意蕴,诗人不远万里走访了中国的北京故宫博物院和台北故宫博物馆。在小说《达摩流浪汉》中,他更是借杰费(小说中的斯奈德的化身)之口表达了自己的创作野心:“你知道我将做什么?我将写一首新诗,叫做《山河无尽》,在一幅画轴上一直写一直写,打开画轴,总有新的惊奇,……像真正的丝绢中国长轴画,有两个小人在无尽的山水中行走,有扭曲的老树,还有群山,山高到融入丝绢空白的云雾之中。”[8]157此处,斯奈德所描绘的画面出自中国佚名山水画卷《宋人溪山无尽图》。而其《山河无尽》的卷首诗《溪山无尽》,便是对这幅画卷的绝佳临摹。

关于《宋人溪山无尽图》的作者,学界尚没有定论。鉴赏家杨懋称其为:“诚得真山水之深趣,非当时名笔有大才者,不能至此。不必问其谁何,可为神品。”[9]313因此,关于此画作者为谁,又如何流入波士顿美术馆,这里不再赘述。在中国山水画《宋人溪山无尽图》中,居于主位的是重峦叠嶂与无尽溪流,小山、小路和行人居于宾位,对整个画面进行烘托。因此,在《溪山无尽》中,诗人尽量缩小叙述者“我”的存在,将自我消融在山川溪水之间。“Clearing the mind and sliding in/to that created space, / a web of waters streaming over rocks/air misty but not raining, / seeing this land from a boat on a lake/ or abroad slow river, / coasting by ”[10]5而诗歌布局方式,则借鉴了中国山水画常用的散点透视构图法,即视角不受空间限制,随意移动。由此,全诗摆脱了“只合见一重山”,不见“溪谷间事”的视觉局限性,最终达到“重重悉见”的理想效果。个体触目所及,仰视有山寺屋顶,如花蓬现,远视有悬崖绝处,古刹隐嵌,平视旁有幽径,逶迤至此,天地万物,并置于方寸之间,整体上却呈现出广阔浩渺之感。待到游览完毕,诗人仍没有忘记运用山水画中的布白来模拟溪山无尽:“grind the ink, wet the brush, unroll the /broad white space:/lead out and tip /the moist black line”[10]9一如冯民生所言:“中国绘画空间既不是对物理死寂的空间描摹,也不是任意想象的空间臆造,而是在对宇宙空间生命的感受中所展开的重构和再生。”[11]21事实上,正是这种对宇宙空间独特的感受方式,赋予了中国山水画境在象外、绵绵无尽的浩渺之感。可以说,斯奈德从中国山水画中习得了其独特的自然诗歌创作模式,而牵引着诗人师法中国山水画的动力,则是诗人想要在有尽的诗歌里寻求无尽的诗学理想。也正是在此种意义上,《溪山无尽》奠定了整部《山河无尽》的时空结构。

二、互文性想象

互文性想象是这一时期美国诗人建构中国形象的又一重要方法。“互文”指的是符号系统间的一种互涉关系,它生成于巴赫金的对话理论,强调的是“文本间性”。在克里斯蒂娃看来:“任何文本内都是引语的镶嵌品构成的,任何文本都是对另外一文本的吸收和改编。”[12]3620世纪美国诗歌对中国形象的建构,很大程度上是依赖互文性想象生成的,具体可分为仿拟性互文与粘贴性互文。

(一)仿拟性互文

热奈特将具有派生关系或嫁接关系的互文本分为底本与承文本。底本即原文本,承文本指由原文本派生或嫁接而来的文本。所谓仿拟性互文,意味着承文本从底文本中提取某种富有特征的文本范式,以表达不同于底文本原有文化语境的意义。让·米利对仿拟性互文如此定义:“仿作者从被模仿对象处提炼出后者的手法结构,然后加以诠释,并利用新的参照,根据自己所要给读者产生的效果,重新忠实地构造这一结构。”[13]47具体看来,此种互文既包括对文体的仿拟、对句法结构的仿拟,也包括对立意的仿拟。

雷克斯罗思的《金斯河峡谷》是对元稹悼亡诗《遣悲怀》的文体仿拟。该诗为诗人哀悼妻子安德烈·雷克斯罗思所作。开头诗人笔调哀婉,“我的悲伤宽得 /一眼望不到边 /深得永远探不到底”[14]289,仿拟《遣悲怀》首句“闲坐悲君亦自悲”,直抒对亡妻刻骨铭心的思念。极致的悲伤后,诗人将视角转向自然界,天上的月亮并不知道人间的疾苦,“月亮落入幽深的雾中,/好像金斯河峡谷/装满了细密、潮湿、温暖的纱布”[14]289,诗人触景生情,回想起与妻子相处的点点滴滴:在望景崖,“我们第一次/窥见月亮的这个峡谷”,“在秋天安静的/池塘边,/我给你烤了一个玉米生日蛋糕。/你画出你最美的画作”[14]290。言语之间的不舍与怜惜,颇有元稹“昔日戏言身后意,今朝都到眼前来”之感。与西方悼亡诗多选取抽象意象表达感情不同的是,中国悼亡诗多选取现实意象来借景抒情。因此,在妻子过世后,元稹回忆她时,想到的是:“顾我无衣搜荩箧,泥他沽酒拔金钗。野蔬充膳甘长藿,落叶添薪仰古槐。”一如蒋寅所指出的:“自韦应物之后,夫妻间日常生活琐事和丧葬经过写入悼亡诗中,成为诗家惯例。”[15]此处,露营、烤玉米生日蛋糕以及作画,皆是夫妻间一些琐碎之事。但在妻子故去之后,却显得如此美妙。想到斯人已去,满月依旧,雷克斯罗思悲从中来,“想起元稹伟大的诗篇/凄切得叫人无法忍受”。[14]291传统西方悼亡诗,神圣、充满希望。勃朗宁在《最后一次同乘》中,希冀自己死后能与妻子重逢在天堂:“让这一瞬间化作永恒,/——证明天堂就是我和她永远同乘,/同乘,同乘到永远?”[16]191弥尔顿在《悼亡妻》里则将对妻子的爱升格为基督之爱,“我的妻,由于古戒律规定的净身礼/而得救,洗净了产褥上斑斑的玷污/这样的她,我相信我还能再度/在天堂,毫无障碍地充分地瞻视”。[17]而此处,诗人写出的是与元稹《遣悲怀》中“同穴窅冥何所望,他生缘会更难期”同样的绝望之爱,“在春水边,我孤独,/比我以前能想象到的/更为孤独”[14]291,将中国悼亡诗的凄美、哀怨展现得淋漓尽致。可以说,正是在这个基础上,雷克斯罗思重新激活了中国文化空间的象征意义,打开了一个关于中国诗学与美国诗学的对话空间。

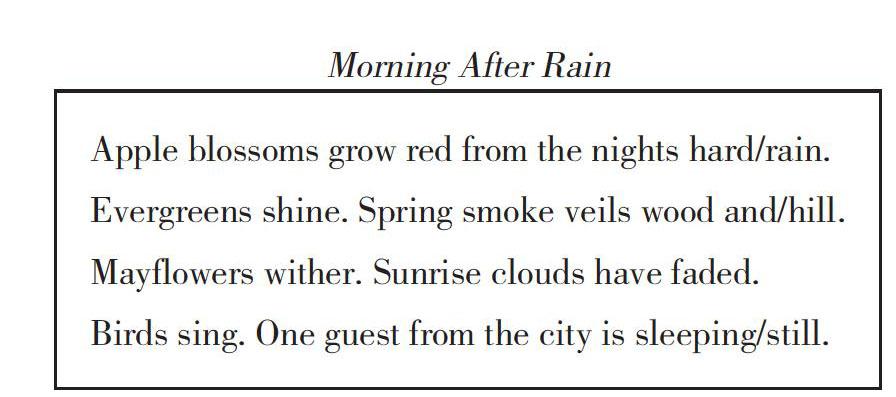

威尔士的诗集Quietly in Harpswell. Poems after Wang Wei则是在仿拟王维诗歌句法结构的基础上写成的。在诗集序言中,诗人坦陈:“The verses that follow are based on poems by the celebrated poet-painter Wang Wei…in so many ways to the environs of the cottage in Maine where I have spent over thirty happy summers, I have undertaken a somewhat novel, though by no means wholly new, type of literary transposition.”[18]3此处,威尔士所谓的新奇的文学转换,指的便是跳出西方诗歌的传统,在句法结构方面师法王维的五绝山水组诗《辋川集》。我们以集子中的两首诗作简要对比:

[Morning After Rain][Apple blossoms grow red from the nights hard/rain.

Evergreens shine. Spring smoke veils wood and/hill.

Mayflowers wither. Sunrise clouds have faded.

Birds sing. One guest from the city is sleeping/still.] [ 《辋川集·临湖亭》][轻舸迎上客,悠悠湖上来。

当轩对尊酒,四面芙蓉开。]

《辋川集》的特色在于咏景五绝的体制形式和幽玄淡远的风格特征。Morning After Rain对《辋川集》的仿拟,主要取其句法结构。首先是断句。传统英语诗歌,断句多以韵脚划分,而此诗却以意象划分。除诗歌第一句以外,全诗每句都在两个意象之间断句(Evergreens shine, Spring smoke veils wood,Mayflowers wither,Sunrise clouds ,Birds sing,One guest)。这种断句法,脱胎于《辋川集》中每句在二、三字间停顿的节奏(舸和迎、悠和湖、轩与对、面与芙)。其次是用韵。“英国诗歌之父”乔叟所开创的诗歌双韵體,发展到17世纪,逐渐被“素体诗”所取代(即五音步抑扬格诗行,不用韵),随后,美国诗人惠特曼更是以无韵自由诗《草叶集》奠定了20 世纪美国诗坛的创作传统。然而,在《安静地在哈波斯维尔:拟王维》组诗中,威尔士却重拾了诗歌用韵的魅力。只是,与传统英语诗歌多用多元韵式不同的是,这首诗的用韵格式仿拟了《辋川集》的一元韵式,即一首诗一个韵脚。《辋川集·临湖亭》二、四句押阳平ai韵,Morning After Rain的第二句和第四句末尾词hill 和 still也进行了单音节押韵。可以说,《辋川集》为威尔士提供了一个书写自然的新视角,而通过对这一文本句法结构的仿拟,威尔士表达了对中国文化的渴慕。

斯奈德《松树顶》则是对苏轼《春宵》立意的仿拟。据斯奈德本人介绍,《松树顶》师法了《春宵》通过日常事物来表达禅理的艺术。苏轼原诗为:“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。歌管楼台声细细,秋千院落夜沉沉。”全篇用语通俗却立意深沉。在对外在物象的描写中,含蓄委婉地表达了对醉生梦死的人的谴责。斯奈德的《松树顶》全诗为:“蓝色夜晚/霜的雾霭,月亮/让天空闪光/松树之冠/被蓝雪压弯,渐渐隐入/天空,霜,和星光。/靴子吱吱响。/野兔的痕迹,鹿的痕迹,/我们只认得这些。”[19]213在对蓝色的夜、微微发亮的天空、融入天空的松树顶,以及泻下的月光与漫天的星光等自然的描写中,诗人表达了对美丽神秘的自然界的崇敬之情。末句“我们只认得这些”,含蓄地批判了现代人类面对自然时的无知,倡导了人类和自然需要协调融洽的环保意识。从此种意义上来说,斯奈德正是在对中国诗歌仿拟的基础上,拓展了自身的文化格局,建构了诗意盎然的中国化空间。

(二)粘贴性互文

所谓粘贴性互文,指的是通过向前文本提取要素,来重新组合生成的主文本。这种互文方式,意在刻意凸显前文本的异质性,来与主文本的其他诗行形成断裂,进而达成对前文本符号意义的凸显。

20世纪的美国诗人对中国前文本的粘贴,主要采用的为内嵌式形式。所谓内嵌式粘贴,指的是源文本被镶嵌进主文本, 进而成为其构成要素。赖特诗歌《冬末,越过泥潭时想到了古中国的一个地方官》里,开头“And how can I, born in evil days /And fresh from failure, ask a kindness of Fate?—Written A.D. 819”[20]119直接粘贴自韦利所翻译的白居易《初入峡有感》,原文为:“况吾时与命,蹇舛不足恃。”这一设置,奠定了全诗的基调与主旨,也表达了诗人希图与白居易进行跨越时空对话的用意。对话的开始,诗人想象白发苍苍的白居易在湍急的长江三峡溯流而上时,应是格外寂寞:“我想起你/惴惴不安地进入长江三峡/纤夫拉着你的船逆流而上/送你去忠州城里”。[21]因为,1960年的诗人,隔着遥远的时空,正在体认着同样的寂寞:“又快到春天了/明尼阿波利斯城的大石头/造成了我独有的沉沉暮色/也有纤绳和激流”。[21]身处“什么也看不见/除了那株可怕的经冬而愈黑的大橡树”的明尼阿波利斯城,诗人渴望从白居易那里寻求一点慰藉。结尾,诗人怅惘地追问:“你在山那边找到孤零人的城市了吗?/ 还是紧握着那条磨损了的纤绳的一头一千年都没有放手?”[21]这一追问,与其说是面向白居易,不如说是面向诗人自身。遥远的古中国诗人,某种程度上是诗人自身的镜像。其紧握纤绳一千年不放手的形象是诗人想象视阈中的幻象,同时也是指引诗人摆脱窘困现实的希望。

这种通过粘贴中国古典文本来观照自身的写法,在庞德的诗歌中同样得到了充分的展示。但比赖特走得更远的是,庞德直接在诗歌中粘贴汉字。早在费诺罗萨那里,汉字就被称为“表现大自然的行为和过程的生动的速记图画”[22]。作为费诺罗萨美学思想的忠实拥护者与传承者,庞德更是将汉字象形、会意的重要功能发扬光大。在庞德的理念中,兼具诗意与视觉动感的汉字,本身就是一种意象,“一切思想都经过它而不断地冲进冲出”[23]。据学者王伟军统计,整部《诗章》中,中国汉字共计147个。我们以“旦”与“中”为例,来进行说明:

北风与它的麒麟同来

令下士心碎

闪耀的黎明旦在茅屋上

次日

有绞架看护的影子

比萨的云无疑森罗万象

绚丽和我迄今所见的一样

(比萨诗章·第七十七章)

旦字,象形兼会意。字从日,从一。一指代(东方)地平线。因此,日与一联合起来象征日出东方。《汉书·刘向传》中:“不寐达旦。”这里的旦,便作早晨解。此处,庞德直接将汉字粘贴于诗中,一方面念及英语里的dawn(黎明)跟中文的“旦(dan)”字谐音;一方面是取其象形、会意功能,以图说“闪耀的黎明在茅屋上”的盛景。其被镶嵌于诗歌之内,造成了一种陌生化的效果,同时表征着诗人对地上乐园的期許。

懒惰 熟悉土地和雨露

但让他们只守三周 Chung

我们怀疑中

政府不会信赖这个中

(比萨诗章·第七十六章)

从词源上来说,中最早见于甲骨文,为象形字。意指中间,引申义为内、里、中心,后又引申为一半、得当、符合等义。在儒家看来:“喜怒哀乐之未发, 谓之中, ……中者天下之大本也。”(《中庸》)这里,庞德取其中庸之义,表征理想社会的伦理秩序。庞德一直认为,中庸是政治家必须具备的品质。同时,他也清醒地意识到,这一理念在美国并不会得到实施。此处,诗人通过刻意凸显汉字“中”,表明了要想实现繁荣昌盛的太平景象,必须实践儒家思想的政治态度。

三、相反性想象

相反性想象是这一时期美国诗人想象中国的第三种方式。所谓相反性想象,是指从一个审美对象的相反面去想象另一个审美对象。在萨特那里,相反性想象的动力机制是匮乏:现实越是匮乏,想象活动的创造性反而越容易被激发出来。在20世纪美国诗人建构中国形象的过程中,这种相反性想象随处可见:和谐的历史中国构成了混乱的美国现实的反面,而友善的现实中国则构成了奉行霸权主义行径的美国的反面。

(一)混乱与和谐

在相反性想象中,作为想象客体的现实美国和历史中国在表象上就具有截然相反的特质:历史中国是农业社会,遵循的是男耕女织的农业文明模式,整体上呈现出天人和谐的面貌。这种和谐,概括起来有三层意思:其一,人与自然的和谐;其二,人际关系的和谐;其三,国家与民族的和谐。而20世纪的美国是现代化社会,物质文明得到大幅度发展,但同时也充满混乱。这种混乱既表现为战争动乱、也表现为价值观混乱。身处混乱之中的美国诗人,通过将历史中的中国与现实中的美国进行比对,建构了天、地、人和谐的古代中国形象,表达了对混乱现实的不满与批判。

齐格蒙·鲍曼在《对秩序的追求》中将混乱定义为“无秩序的一切”[24]。同时,他清醒地认识到,战争——作为一种追求秩序的行动,会产生出新的混乱。在庞德看来,“如果国君体内没有秩序/他就无法在自己的领地内整顿秩序”。[25]689因此,诗人对战争深恶痛绝。《比萨诗章》正是这种对战争进行挞伐的诗歌。诗歌写于二战末期。当时,诗人正因“叛国罪”被囚于比萨附近的美军监狱,陪伴着他的,只有随身携带的《大学》和《中庸》。目睹昔日繁荣的现代都市,如今支离破碎、满目疮痍,诗人不禁感叹战争所带来的巨大毁灭,“梦想的巨大悲剧落在农民/弯曲的双肩”[26]3。反观历史中的中国,那里恍若天地初开,“如舜在泰山上/在祖宗的庙堂里/如同自神迹初萌/尧的圣灵,舜的/真诚,禹这位治水者的怜悯”[26]11。此处,历史中的中国既是一个确切存在的地理空间,同时也是诗人对于美好世界的符号性想象:秩序井然、生机勃勃。这种想象出来的天地越是和谐美好,现实的困窘越是显得难以忍受。从此种意义上来说,相反性想象指向的与其说是逃遁,不如说是质询。面对残破的欧洲,诗人愤怒追问:“《圣经》里讲的啥?《圣经》有哪几本书?说说看,甭想糊弄我。”[26]13然而,诗人清醒地认识到,《圣经》并不能为美国带来和谐,孔子关于“诚”的教导才是指导美国走向和谐的正确路径:“献给国家的礼物莫过于/孔子的悟性”。[26]59此处,诗人提到的“诚”,来自《中庸》里的核心思想:“诚者,天之道也。”(《中庸·第二十章》)意为真实无妄是天地法则的运作规律。在中国传统文化中,“诚”的意义不仅于此,它甚至被当作天地化育过程的原初动力:“故至诚无息。不息则久,久则征,征则悠远,悠远则博厚,博厚则高明。……高明配天,悠久无疆。”(《中庸》)也正是在此种意义上,庞德对“诚”这一古老的东方命题推崇备至。在他看来,“诚”不只是个人道德水平的自我完善,更代表着永恒真理。而政客们为了获得利益,“用屁眼给大众演讲”“为保饭碗而撒谎”[25]61,则是对“诚”的背弃。因此,面对美国当代领导人对中国传统的蔑视,诗人表现出了极大的愤慨:“对唐史一无所知的傲慢的野蛮人用不着骗谁。”[26]5美国一向自诩为文明国家,美国白人更是以文明人自居,此处诗人却斩钉截铁地将其定义为傲慢的野蛮人,不仅有力地驳斥了殖民思维下的世界文明秩序论,同时也使诗歌内部充满了巨大张力。

与此同时,20世纪美国的混乱,还表现在由资本主义现代化所带来的精神的日益萎缩与颓废。酒精、纵欲、拜金主义是此种混乱的表征。“不计其数的家庭为子女抽烟酗酒和整夜开车兜风引发的争吵无比头疼。”[27]82这种混乱不仅“把各种精神焦虑植入人类生活的方方面面”[28],同时也深刻地影响着20世纪美国诗人的创作。他们从颓废、放荡的现实出发,想象文明、和谐的古代中国,希图从中找到疗愈的良药,重新恢复现代人类内在精神的和谐。林赛的《中国夜莺——壁毡上的故事》,正是这种尝试的体现。众所周知,20世纪初,美国城市化得到大幅发展。以纽约、旧金山为代表的现代化大都市,更是呈现出一派欣欣向荣的景象。然而,诗歌开头,诗人却描绘了一幅现代荒原景象:“旧金山沉睡着,好像死去,/死于纵欲、游乐、淫冶、放荡”。此处,纵欲、淫冶、放荡的旧金山,与几年后艾略特在《荒原》中呈现出的荒凉、空虚、毫无生机的伦敦一样,都表达了现代人精神的混乱、怅惘与荒芜。只是与艾略特将拯救荒原的希望寄托于宗教不同的是,林赛将眼光投向了历史中的中国。在诗人看来,与动荡、纵欲的现代社会相比,古代中国才是梦想中的太平盛世:“我们生活在伟大的时代,孔子后来说那是盛世。”在这种文明滋养下的“张”——一个洗衣工,因此可以在濒死的旧金山心平气和地整夜熨烫:“有一个景象使我心满意足,/我看见绿色的树,高飞的翅膀,/我从上海带来的不死鸟在歌唱。”接着,诗人借不死鸟之口赞颂中华文明:“当全世界的人还在茹毛饮血,……当全世界还在用石棍石刀,/我们却在香料树下品尝茶味,……我们抄深奥的书,/把玉雕镂,/我们在桑树下织蓝色的丝绸……”[29]172可以看出,诗人所谓的盛世,不只在于物质文明的繁盛,更在于精神文明的丰盈与生活状态的恬淡、自然。而这也正是中国传统社会的核心价值观所在。无论是儒家的“反求诸己,尽心知性”(《孟子·离娄下》),还是道家的“载营魄抱一,能无离乎”(《道德经》),都在强调人之形体与精神的合一。因为只有合一,人们才能“从自己的形骸、功名利禄和外在声名的限制中解脱出来,达到与天地精神独往来的道德人格的最高境界,以获得精神上的绝对自由”。[30]从此种意义出发,对于20世纪的美国诗人来说,遥远的历史中的中国,代表着人类可以把握的和谐、统一的整体,而牵引着他们对这一空间凝望的动力机制,正是对动荡、颓废的混乱现实的重新整合的欲望。

(二)霸权与友善

所谓霸权,意指肆意干涉别国内政,以谋取主宰世界(或地区)事务的权利的主张、政策和行动。纵观美国20世纪的全球战略,最显著的特征便是扩张战略、霸权意识。作为这一系列霸权行径的亲历者,20世纪的美国诗人,通过将美国的扩张、掠夺与现实中国的友善进行对比,批判了美国霸权意识的运作机制与内在困局,同时呈现了被官方权力话语所遮蔽的真实中国。

首先需要明晰的是,友善作为一种伦理秩序,主要表现为内在本性善良,对外亲和友爱。推及国与国之间的关系,友善指相互尊重、互不侵犯。然而近代以来,包括美国在内的资本主义国家为夺取世界霸权,一再挑战此种伦理秩序。兰斯顿·休斯《怒吼吧,中国》,正是反抗此种世界霸权行为的产物。该诗作于1937年,此前四年,诗人曾取道日本到过中国,并与中国的左翼作家们有过正式接触。在其为期三周的访问中,中国人民的热情友善与艰难困苦给他留下了深刻印象。作为20世纪美国最杰出的黑人诗人之一,诗人不仅为美国黑人发声,同时也将同情倾注到了黄皮肤的中国人身上。在他看来,饱受美国霸权主义欺凌的中国人民与深受美国种族主义之害的黑人有着共同的命运。在诗的开篇,诗人诚挚地歌颂了中国人民的友善:“打远古起你从来不/窃取别人的东西。”此处,窃取与占领,都代表着对他人作恶。而在中国传统文化中,友善既包括“己所不欲 ,勿施于人”的忠恕之道,也包括“推己及人”的体谅之心。诗歌虽然写于日本帝国主义向中国发动大规模侵略之时,但是诗人的矛头对准的是包括美国在内的西方列强利用中国人民的友善,在中国的大地上实施的霸权行径:“他们乘着炮舰来了,/建立租界/势力范围/公共租界/传教堂/银行/种族隔离的青年会。/他们用马六甲藤条打你,/要是你胆敢抬头——/他们就会砍掉你的脑袋。”面对“再没地方精绘瓷器,/吟诗作赋/……不再有安定”的现代中国,诗人痛惜不已,并且期待着它能强大起来,捍卫自己的主权和尊严:“怒吼吧,中國!是喷火的时候了!/张开你的嘴,东方的老龙,/吞下扬子江里的炮舰,/吞下你天空中的外国飞机,/制造焰火的老技工,吞下子弹——/再朝敌人脸上吐一口自由的唾沫!”[31]47

值得注意的是,霸权行为的实施往往假借正义之名。垮掉派诗人金斯伯格的批判,着重指向的便是此种颠倒黑白的话语建构。具体看来,他对此种话语建构的批判,主要是借助于相反性想象以对比实施霸权主义的美国与友善的现实中的中国来达成的。在《梵高之耳揭秘》中,诗人替中国的抗美援朝辩护。当时,美国政府将朝鲜战争宣传为由苏联策划的一桩企图联合全世界所有共产党人向资本主义国家进攻的阴谋,而中国的抗美援朝则是对美国的一种明白无误的挑战。对此,诗人直接将中国指认为“被欺辱的天使”。在他看来,如果美国继续一意孤行的话,有朝一日,被欺辱的中国天使“必将会把我们从未来的金色之门赶出去”[32]151。在《赞歌》中,诗人抨击美国政府的冷战思维,认为他们渲染的中国形象,“并非真实的中国”。在《維基塔中心箴言》中,这一批判更为明显。该诗写于越战时期。当时,美国为了建立起在亚太地区的霸权,大肆渲染战争的必要性与正义性,并将中国、越南等国家指认为邪恶的威胁。在这一大背景下,诗人直截了当地指出,“所有这一切黑色语言 /都是由权力体制写成”!在铺天盖地的战争宣传下,普通民众根本没有办法接触到事实的真相。因为,“战争就是语言/语言已经被滥用/出于广告和宣传/使用语言/就像是变幻魔法在这个地球上称王称霸争权”。与精心编造的谎言相对的是古老东方的格言。它充满智慧,但却因为“老而无用”,已经早早被政治家们弃置一旁。面对美国领导者企图以民主的形式掩盖霸权,诗人毫不留情地将平静的美国乡村指认为“这就是向中国发起战争的土地”[32]259。可以说,通过不断插入相反性的话语,诗人强化了真实/话语之间的二元对立。由此,政客们传达的“真相”被还原为虚构和谎言,中国——这一被指认为邪恶的存在,得以被还原为正义之邦。而中越人民的反抗,也被重新定性为寻求和平。从此种意义上来说,金斯伯格的目的与其说是对美国霸权行径的揭露,不如说是通过戏谑、对抗的话语来使大众清醒地了解霸权意识的运作机制,进而完成对所谓官方真实的解构。显然,后一种具有更为深远的影响。

四、结 语

十九世纪末期,美国文学中的中国形象以“欧洲的落后形式”而存在。而在20世纪美国诗人这里,中国形象呈现出一种多样性、开放性与交互性。中国器物和山水画是他们想象中国的最初动力。通过再造器物表征与再造视觉空间,他们在想象的层面上“抵达”了中国,打开了一个关于中国艺术与美国诗歌的对话空间。通过与中国古典文本的互文性想象,汲取其中关于政治、人伦、自然经验的启示,他们逐步形成了独特的创作模式与创作理念,并以此为镜鉴,对置身其中的美国现实进行了反思与批判。而此种以中国古典文学文本为媒介来想象中国的方式,最终也将地理层面的中国升格为了文化层面的中国。同时不能忽视的是,相反性想象的运用,使他们得以更为深刻和复杂地理解中国。通过将和谐的历史中的中国与混乱的美国现实,友善的现实中的中国与奉行霸权主义行径的美国进行比对,20世纪的美国诗人跳出了欧洲中心主义视野,呈现了被官方权力话语所遮蔽的真实中国。总的来说,20世纪美国诗人对中国的想象,赋予了20世纪美国诗歌以瑰奇的想象空间,同时也使诗歌内部充满了巨大张力,这不仅拓展了美国诗歌的文化格局,而且有力地驳斥了殖民思维下的世界文明秩序论。

参考文献:

[1] 斯图尔特·霍尔,徐亮.表征的运作——表征、意义与语言[J].东吴学术,2016(2):76-82.

[2] 陆明华.清初景德镇瓷器概述[M]//钱振宗.清代瓷器赏析.上海:上海科技出版社,1995.

[3] Marianne Moore. Nine Nectarines and Other Porcelain[J]. Poetry,1934,45(2).

[4] Helen Hennessey Vendler. On Extending Wings: Wallace Stevens Longer Poems[M]. Cambridge: Harvard University Press,1969.

[5] 华莱士·史蒂文斯,马永波.华莱士·史蒂文斯日记与书信(选)[J].青年作家,2014(6):93-97.

[6] Wallace Stevens,Frank Kermode,Joan Richardson.Wallace Stevens[M].New York:Library of America,1997.

[7] Gary Snyder.The Real Work,Interview&Talks,1964-1979[J].W.Scotte Maclean,ed.New York:New Directions,1980:93-94.

[8] Jack Kerouac.The Dharma Bums[M].New York: New American Library, 1959.

[9] 李雪曼,方闻.溪山无尽——一帧北宋山水手卷及其在前期中国绘画史上的意义[M]//薛永年.名家鉴画探要(修订本).北京:中国青年出版社,2018.

[10] Gary Snyder.Mountains and Rivers without End[M].Washington DC: Counterpoint,1996.

[11] 冯民生.中西传统绘画空间表现比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[12] Julia Kristeva.Word,Dialogue and Novel,in The Krissterva Reader,Toril moied[M].Oxford:Blackwell Publisher Ltd,1986.

[13] 让·米利.普鲁斯特的仿作、结构和对应[J].现代法语,1967(35):37.

[14] SamHamill&BradfordMorrow.The Complete Poems of Kenneth Rexroth[M].Washington: Copper Canyon Press, 2003.

[15] 蒋寅.悼亡诗写作范式的演进[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2011,35(3):1-10.

[16] 罗伯特·勃朗宁.勃朗宁诗选[M].飞白,等译.北京:外语教学与研究出版社,2013.

[17] 杨周翰.弥尔顿的悼亡诗——兼论中国文学史里的悼亡诗[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1984(6):3-10.

[18] Henry W. Wells.Quietly in Harpswell. Poems after Wang Wei[M].Tokyo: Privately Printed,1974.

[19] 盖瑞·斯奈德.盖瑞·斯奈德诗选[M].杨子,译.南京:江苏文艺出版社,2013.

[20] James Wright.Above the River[M].New York:the Noonday Press and University Press of New England, 1990.

[21] 詹姆斯·赖特,王佐良.詹姆斯·赖特诗三首[J].外国文学,1981(1):12-15.

[22] 厄内斯特·费诺罗萨 ,埃兹拉·庞德 ,赵毅衡.作为诗歌手段的中国文字[J].诗探索,1994(3):151-172.

[23] 晏清皓,晏奎.力量、知识与生命:庞德《诗章》的语言能量研究[J].外国文学研究,2016,38(2):32-40.

[24] 齐格蒙·鲍曼.对秩序的追求[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),1999(3):37-43.

[25] Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound [M]. New York: New Directions Book,1995.

[26] 伊兹拉·庞德.庞德诗选·比萨诗章[M].黄云特,译.桂林:漓江出版社,1998.

[27] 艾伦.从大繁荣到大萧条[M].李思毓,译.北京:北京理工大學出版社,2017.

[28] 赵一凡.美国现代性的三轮危机[J].浙江外国语学院学报,2019(2):1-24.

[29] 飞白.世界诗库·北美大洋洲卷[M].广州:花城出版社,1994.

[30] 赵小琪.台湾新世代本土诗人想象的中国人文空间的二重性[J].暨南学报,2017(5):59-69.

[31] 兰斯顿·休斯.怒吼吧,中国![M].潘孑农,译.上海:上海良友图书印刷公司,1935.

[32] 金斯伯格.金斯伯格诗选[M].文楚安,译.成都:四川文艺出版社,2000.

责任编辑:钱果长