2021年5月21日漾濞M S 6.4地震的发震断层及其破裂特征:地震序列的重定位分析结果

王光明吴中海彭关灵刘自凤罗睿洁黄小龙陈浩朋

1.云南省地震局,云南 昆明 650224;2.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;3.广东工业大学土木与交通工程学院测绘工程系,广东 广州 510006

0 引言

据中国地震台网测定,2021年5月21日21时48分在云南省大理州漾濞县(25.67°N;99.87°E)发生MS6.4地震,震源深度8 km(http://news.ceic.ac.cn/-CC20210521214835.html)。截至6月5日,此次地震已经造成3人死亡,28人受伤,受到社会广泛关注。

此次地震发生在历史上强震相对频繁的川滇地块西南边界带附近,该区的强震危险性一直是地震地质领域关注的焦点之一(毛玉平等,2003)。漾濞地震序列显示(数据来源于全国地震编目系统http://10.5.160.18/-console/index.action),在MS6.4地震发生前的5月18日至21日,震源区已经连续发生了多次3、4级地震,并在主震发生前27分钟,出现最大前震MS5.6地震,主震后的7分钟和36分钟,又先后发生了MS5.0、MS5.2强余震。根据地震序列类型定义(Utsu,2002;蒋海昆等,2015),漾濞MS6.4地震序列属于典型的“前震-主震-余震型”地震。此次漾濞MS6.4地震是滇西北丽江、大理地区自1996年丽江7.0级地震之后发生的最大地震,而且恰好发生在北西向红河断裂带向西北延伸段——维西-乔后断裂(又称通甸-巍山断裂)与近南北向丽江-大理断裂系统的交汇部位。及时分析此次地震序列的活动特征,确定发震构造,探讨此次地震的震源破裂过程与孕震机理,可为认识该区的孕震环境和判别未来强震危险性等及时提供关键依据,并有助于更好的理解区域强震的迁移特征或规律(赵根模等,2020)。

1 区域地质背景

漾濞地震的震中位于北西向兰坪-思茅褶皱带与扬子准地台西缘的交界部位偏兰坪-思茅地块一侧(云南省地质矿产局,1990)。该区是特提斯-喜马拉雅构造域东南部弧形构造转折处,处于川滇菱形块体西南边界红河断裂带与近南北向丽江-大理断裂系统的交汇区及应力集中带(李玶和汪良谋,1975),也是青藏高原物质向东南挤出的通道(吴中海等,2012,2015),活动断裂体系相对复杂(图1)。震中所在的维西-乔后断裂周边历史地震活动水平并不高,1930年以来以5、6级地震为主(图1a),最大地震为1948年剑川MS6.3地震。但是2013年以来周边的中—强地震相对活跃,曾连续发生2013年3、4月洱源MS5.5、MS5.0地震(赵小艳和付虹,2013;常祖峰等,2014;黄小龙等,2015)、2016年5月18日云龙MS5.0地震(Jiang et al,2019)和2017年3月27日漾濞MS5.1地震(李姣等,2020)。

区域地质调查资料显示(云南省地质调查院区域地质调查所,2008),漾濞地震处于红河断裂带与丽江-大理断裂系统的交汇区,发育了以北北西—北西向和北东向两组几何形态呈“共轭式”的断裂系统(图1)。该断裂系统主要是喜山运动早—中期近东西向挤压作用的产物(云南省地质调查院区域地质调查所,2008)。其中北北西—北西向红河断裂系统的规模大,主要形成于喜山运动早期的渐新世(Leloup et al,1995),构成了兰坪-思茅褶皱带及其与扬子地台边界带上的主要构造形迹,以具有左旋走滑成分的逆冲性质为主。而北东向断裂规模普遍较小,常切割北西向断裂,表明其形成较晚,可能主要在中新世的喜山运动中期,主要以右旋走滑性质为主。综合已有关于该区活动断裂的调查研究成果可知(Wang et al,1998; 毛玉平等,2003;任俊杰等,2007;常祖峰等,2014;罗睿洁等,2015),在喜山运动晚期(约上新世以来),滇西北地区的构造应力场由近东西向转为以北北西—近南北向水平挤压为主(阚荣举等,1977;崔效锋等,2006),导致该区的断裂性质发生反转。研究区内的大部分北东向走滑断层停止活动,仅部分或局部转为了以左旋走滑运动为主,其中规模较大的且第四纪活动性较明显的是洱海北东侧的清水-周城断裂(国家地震局地质研究所和云南地震局,1990)。而北西向断裂成为该区主要的第四纪活动断裂,包括了正断层和右旋走滑断层两类。前者主要分布在点苍山两侧及北部(Wu et al, 2009;吴中海等,2012;黄小龙等,2015),包括点苍山东麓断裂、凤羽-花甸坝断裂、凤羽盆地西缘断裂和炼铁盆地东缘断裂等(图1)。而后者主要发育在兰坪-思茅地块东部与点苍山的交接地带,从西向东主要包括6~7条断裂,分别是云龙-永平断裂(第四纪走滑速率约0.2~0.5 mm/a;吴中海等,2012,2013)、双河断裂、顺鼻河断裂、草坪断裂、维西-乔后断裂(又称通甸-巍山断裂)和凤仪定西岭断裂(国家地震局地质研究所和云南地震局,1990;安晓文和常祖峰,2018)。除此之外,震中东南侧还发育有近东西走向的西洱河断裂,但第四纪活动性并不明显。

图1 漾濞地震周边的主要活动断裂、历史地震与台站分布Fig.1 Distribution of active faults, historical earthquakes and seismic stations around the Yangbi earthquake. (a) Distribution of active faults and historical earthquakes. (b)Tectonic setting of the study area. (c) Station distribution around the Yangbi earthquake F1-the Sagaing fault; F2-the Honghe fault; F3-the Xianshuihe-Xiaojiang fault; F4-the Longmenshan fault; F5-the East Kunlun fault; F6-the Altyn Tagh fault; F7-the Haiyuan fault

2 数据和方法

精确定位的地震序列是确定震源断层与发震构造的重要证据,并可为研判后续余震发展过程及未来强震迁移趋势提供重要依据(Hauksson et al,2012;房立华等,2018;王光明等,2018;Wang et al,2018;易桂喜等,2019;Jiang et al,2019)。使用中国地震台网中心提供的观测数据,采用双差定位方法对漾濞地震序列进行重新定位,并结合震源机制解和区域活动构造等资料,综合分析探讨漾濞地震序列的发震断层特征、破裂过程以及区域地震地质意义。

2.1 数据来源

漾濞地震发生后,云南省地震局和中国地震局第一监测中心在震中周边架设了5个流动台,加上原有的云南省数字地震台网和下关小孔径台网的固定台站,为重定位研究提供了丰富的近台观测数据(图1c)。截至2021年6月5日,漾濞地震序列共发生MS≥6.0地震1次,MS5.0~5.9地震3次,ML4.0~4.9地震26次,ML3.0~3.9地震73次。为保障数据的可靠性和定位精度,选取2021年5月18日至6月5日至少有6个震相记录的地震事件(数据来自全国地震编目系统http://10.5.160.18/-console/index.action)进行重定位,共筛选出4430次地震事件参与重定位。由于漾濞地震周边地区的地震台站较多且分布均匀,因此选取震中距250 km内(约42个台站)的震相数据进行重定位,经过重定位程序预处理,最终共有320947个P波震相对和254325个S波震相对参与重定位。

2.2 双差定位法

双差定位方法的核心是将地震事件丛集根据震中距、震相数量等规则进行配对,使用地震对中两个事件相对于同一地震台站的观测走时差与理论走时差之差(双差)反演震源之间的相对位置,进而得到整个地震丛的精确位置(Waldhauser and Ellsworth,2000)。双差定位方法可以消除震源和台站之间因为速度模型不精确产生的误差。在地震丛集中,地震之间因为配对可以相互约束,相比于孤立定位增加了约束条件,可有效提高地震丛集的相对定位精度。因此,该方法目前已成为国内外地震序列重定位最常用的方法之一(杨智娴等,2003;Hauksson and Shearer, 2005; Waldhauser and Schaff, 2008;Hauksson et al,2012;王未来等,2014;Fang et al,2015a,2015b;房立华等,2018;Wang et al,2018;Jiang et al,2019)。

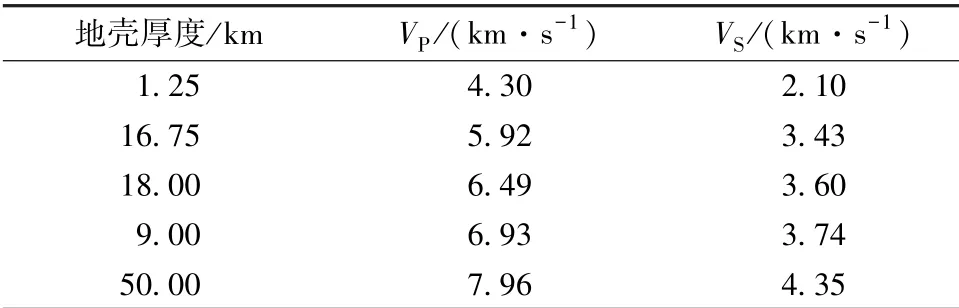

尽管双差定位方法对震源与台站之间的速度模型依赖性不高,但是对震源区的速度模型变化比较敏感。因此,相对准确精细的区域地壳速度模型对重定位结果的影响是十分关键的(Michelini and Lomax,2004;黄媛等,2008)。采用杨军等(2015)基于云南地区人工地震测深和速度结构反演研究给出的一维速度模型进行重定位。根据该模型计算得到的理论到时与观测到时在250 km范围内吻合性较好(图2),表明该模型的适用性较好。此次漾濞地震序列走时曲线如图2所示,图中Pg波和Sg波观测到时表现为两条明显分开的直线,表明所使用的观测报告震相数据可靠性较好。

图2 漾濞地震走时曲线Fig.2 Travel time curves of Pg and Sg phases

利用双差定位方法对漾濞地震序列重定位后,共得到3863次地震事件的精确震源位置,重定位率约为91%。重定位后的MS6.4主震震中位置为(25.688°N;99.877°E),震源深度为9.6 km。重定位后东西向、南北向、深度和发震时刻误差分别为53.35 m、55.17 m、124.68 m和0.083 s(图3)。

图3 漾濞地震序列重定位误差Fig.3 Location error of the Yangbi earthquake sequence

3 结果分析

3.1 漾濞地震序列的空间展布特征

3.1.1 地震序列震中分布特征

重定位后漾濞地震序列震中整体呈北西—南东向扫帚状展布(图4),长轴走向约为135°,全长约25 km(其中余震相对集中的段落长约20km),最窄处约3 km,最宽约8 km。从前震、主震和余震的分布看,MS5.6地震位于整个地震序列的中部,MS6.4主震位于序列的北西端,而随后的两个主要余震都先后出现在主震东南侧,MS5.0余震出现在前震位置附近,而MS5.2余震距离主震最远,出现在整个地震序列靠东南端的位置,而且主震之后整个序列中的绝大多数余震都出现在MS6.4主震的东南侧。因此,漾濞地震具有向东南单侧扩展的破裂特征。

以MS6.4主震、MS5.6地震和MS5.2余震位置为界,可进一步将整个漾濞地震序列的空间分布划分为特征明显不同的4段(图4)。其中MS6.4主震西北侧的段落长约9 km,以主震发生后的零散余震为主;值得注意的是,在主震后6~7天,在主震北东侧偏离序列主活跃区约7 km的位置,还出现一组长轴走向约190°相对独立的余震序列。MS6.4主震和MS5.6地震之间的地震序列长约7.5 km,是地震数量相对多且分布最为集中的段落,主要集中在走向约135°的北西—南东向条带上,5月18日至21日MS5.6地震及同震阶段的地震都主要分布在该段,应该代表了此次地震序列发震断层能量集中释放的段落,震源机制显示为走滑运动为主。MS5.6地震和MS5.2余震之间的地震序列段落长约7 km,主要出现在同震与震后阶段,地震由北西向南东扩展,可能是发震断层进一步向南东破裂的反映。值得注意的是,地震序列在该段出现了向南的分支和发散现象,震源机制解显示MS5.2余震为走滑兼正断型地震(图4,表2)。MS5.2余震东南侧的地震序列长约7 km,主要出现在同震与震后阶段,同样具有向南和东南发散的特点。

蓝色虚线—深度剖面的位置(辅助线);AA∗—平行地震序列长轴的剖面位置;BB∗、CC∗、DD∗—不同段落上垂直于地震序列长轴的剖面位置,EE∗—垂直于东南端马尾状分布的地震序列图4 漾濞地震序列重定位后的震中分布图Fig.4 Epicenter distribution of the relocated Yangbi earthquake sequence Blue dash lines represent the depth profile locations in Fig.5; AA∗represents the profile parallel to the major axis of the Yangbi earthquake sequence; BB∗, CC∗, DD∗are profiles located at different section perpendicular to AA∗, and EE∗is the profile perpendicular to earthquakes distributed like a horsetail splay

3.1.2 地震序列的剖面特征

基于漾濞地震序列的重定位结果,沿地震序列分布的优势长轴方向(图4中AA∗剖面),垂直该长轴经过主震、前震与主要余震(图4中BB∗、CC∗和DD∗剖面),以及垂直地震序列东南端发散方向(图4中EE∗剖面),分别做地震序列的深度剖面图(图5),进一步揭示震源破裂面及其深部产状特征。

图中的红色虚线为推测的发震断层及产状;黑色虚线为余震密集区a—e—不同方向深度剖面;f—基于InSAR得到的漾濞地震断层滑动分布特征(应急管理部国家自然灾害研究院http://www.ninhm.ac.cn/content/details_35_2206.html)图5 漾濞地震序列不同方向的深度剖面(剖面位置见图4)Fig.5 Depth profiles of the Yangbi earthquake sequence in different orientations. (a-e) Different depth profiles of the Yangbi earthquake sequence. (f) Distribution characteristics of the fault slip of the Yangbi earthquake based on InSAR.Location is shown in Fig.4; Red dash lines represent the inferred seismogenic faults, black dash line represents the intensive area of aftershocks; Subgraphs are quoted from National Institute of Nature Hazards.

深度剖面显示(图5a),重定位后地震序列主要集中在2~14 km的深度范围内,而且呈现出北西深、南东浅的特征。该特征在垂直长轴方向的剖面上更为明显:MS6.4主震区的地震主要分布在6~13 km的深度范围(BB∗剖面;图5b),MS5.6地震周边的地震主要分布在4~13 km深度范围(CC∗剖面;图5c),而MS5.2余震周边地震的震源略浅,主要分布在2~11 km深度范围(DD∗剖面;图5d)。在AA∗剖面上,可以看出地震序列主要集中在从主震向东南长轴约20 km、短轴约11 km的椭圆内(图5a中黑色虚线),主要破裂的总面积约为173 km2,这一范围与基于InSAR反演的震源断层滑动范围基本一致(图5f),表明可以用余震序列的集中分布区来近似代表震源破裂范围。

漾濞地震序列在垂直于长轴的剖面上呈现出陡倾向南西的展布特征,而且倾角具有自北西向南东逐渐减小的趋势(BB∗剖面上倾角约为85°,CC∗剖面上倾角约为79°,DD∗剖面上倾角约为76°;图5),这可在MS6.4主震、MS5.6地震和MS5.2余震的震源机制解中得到进一步验证(表2,图4)。其中MS6.4主震为典型的走滑型地震,节面I的走向与地震序列优势展布方向的长轴完全吻合,走滑性质为右旋,倾向南西,倾角82°;MS5.6地震也是右旋走滑型地震,节面I走向与地震序列优势展布方向较为一致,倾向南西,倾角为70°;MS5.2余震的震源机制解显示出兼具正断与走滑成分的斜滑破裂特征,节面I走向为151°,较主震和前震明显向南西旋转,与余震序列在此处出现分叉、转折现象相吻合,倾向南西,倾角72°(表2)。

与震中北西—南东向扫帚状分布一致,地震序列的深度剖面也呈现出北西窄、南东宽的扫帚状分布特征。MS6.4主震周边地震序列明显集中在宽约3 km的区域,而MS5.6地震周边的地震序列却相对分散,展布宽度约为5 km,MS5.2余震周边的地震序列最宽,约为8 km。DD∗剖面显示(图5d),MS5.2余震周边地震序列实际上包含了倾向南西的3个次级破裂部分,指示震源断层在该区出现了明显的发散。从穿过该发散区的EE∗剖面上(图5e),可以更清晰的看出3条分支破裂面,震源机制解显示该区的破裂具有明显的右旋正断特征,这表明震源断层延伸至东南后发散为了多条具右旋正断性质的分支破裂,这符合走滑断层末端拉张变形特征(肖坤泽和童亨茂,2020)。

综上所述,漾濞地震序列在从北西向东南扩展的过程中,发震断层经历了以右旋走滑为主向右旋正断演变的过程,以及相应的由集中变形向分散变形的变化过程。

3.2 漾濞地震序列的时间发展特征

基于重定位后的地震序列时空分布,可进一步刻画出漾濞地震序列的前震、主震和余震发展过程,进而了解漾濞地震序列发震断层的破裂过程。将漾濞地震序列分为6个时段进行详细分析:时段1,5月18日至5月21日MS5.6地震前;时段2,MS5.6地震至MS6.4主震前;时段3,MS6.4主震至MS5.2地震前;时段4,MS5.2地震后至5月21日24时;时段5,5月22日0时至24时;时段6,5月23日至6月5日。漾濞地震序列在上述6个时间段的分布如图6所示。

AA′、BB′表示辅助线;圆圈表示M≤5.0地震,圆圈直径与震级相关;五角星表示M≥5.0地震a—5月18日至5月21日M S5.6地震前地震序列; b—M S5.6地震至M S6.4主震前地震序列;c—M S6.4主震至M S5.2余震前地震序列;d—M S5.2余震至5月22日23时59分地震序列;e—5月23日地震序列;f—5月23日至6月5日地震序列图6 漾濞地震序列的时间发展过程Fig.6 Temporal development process of the Yangbi earthquake sequence(a) Foreshock sequence of the M S 5.6 earthquake between May 18 and May 21. (b) Earthquake sequence after the M S 5.6 earthquake and before the M S 6.4 earthquake. (c) Earthquake sequence after the M S 6.4 earthquake and before M S 5.2 aftershock.(d) Earthquake sequence after the M S 5.2 aftershock until May 22 at 23:59 (Beijing Time). (e) Aftershock sequence through May 23. (f) Aftershock sequence between May 23 and June 5.

时段1:漾濞地震序列在空间上非常集中,震中沿北西—南东向分布,ML≥3.0地震集中在9~12 km深度范围内,MS5.6地震发生在时段1地震序列的东南端,这一过程应该对应了震源断层的破裂成核过程。

时段2:MS5.6地震发生后,中小地震主要展布在MS5.6地震的南东方向,而北西方向地震很少,而MS6.4主震发生在时段1地震序列的北西端,这可能反映余震向北西扩展受阻,发震断层闭锁区破裂产生MS6.4主震。

时段3:MS6.4主震发生后,余震主要向其东南方向扩展,并开始在东南端呈现出向西南侧分散的现象,继而在该位置发生MS5.2余震。

时段4:MS5.2余震发生后,余震序列震中仍然集中分布在北西—南东条带上,并继续向东南扩展。

时段5:这是余震序列的主要集中发育期,而且余震序列向北西和南东两侧扩展,其中在东南端出现明显分散,并呈扫帚状或马尾状分布,结合该区余震显示出的右旋正断性质,指示了震源断层在向东南扩展过程中的应变分散及衰减现象。与此同时,在主震东北侧开始出现北东向分布的次级余震序列。

时段6:余震仍主要集中在北西—南东向的条带上,主震北侧的北东向余震序列得到进一步发展。

综上,漾濞地震的前震序列集中在狭窄的北西—南东向条带活动,MS5.6地震和MS6.4主震分别发生在前震序列东南端和西北端,余震自北西向南东方向单侧扩展,在余震序列的东南端发生最大余震MS5.2地震,之后余震序列除继续沿北西—南东条带活动外,分别向西南侧和北东侧扩展。

将重定位得到的ML≥3.0地震按发震时刻编号后投到深度剖面上(图7),并将对应的震源机制解(表2)放入图中,震源球深度是震源机制解反演得到的最佳拟合深度,其中MS6.4主震和MS5.2余震震源机制解为USGS反演结果,其余地震震源机制解为智能地动(earthX;算法来自于Kuang et al,2021)提供。结果显示,在MS5.6地震发生前,ML≥3.0地震集中在9~13 km深度范围内活动,且震源机制具有明显的一致性,皆以右旋走滑性质为主。值得注意的是,在MS5.6地震前发生的一个地震,其震源深度较之前地震明显加深(重定位深度和震源机制解最佳拟合深度均具有该特征;图7)。MS5.6地震发生后,ML≥3.0地震的震源深度又相对变浅,并出现约3 km深度的地震。MS6.4主震与前震的震源机制一致性较高,均为右旋走滑型地震。而随后出现的MS5.2余震呈现出兼具正断和走滑分量的斜滑破裂特征,与主震及前震存在明显不同,而且该地震发生后,后续余震的震源深度不再集中,震源机制也不再一致,具有正断成分的或正断型的余震明显增多。

表2 漾濞地震序列中M S≥3.0地震的震源机制解一览表Table 2 Focal mechanism solutions of the Yangbi earthquake sequence

震源机制解详细结果见表2;图中地震按照发震时刻先后进行编号图7 漾濞地震序列的震源深度及震源机制解随时间变化Fig.7 Temporal changes of focal depth and mechanism of the Yangbi earthquake sequenceThe detailed results of focal mechanism solution are shown in Table 2;The earthquakes in the figure are numbered according to the time of occurrence

4 讨论

4.1 漾濞地震的发震断层及其意义

综合重定位后的地震序列空间展布及地震的震源机制解结果,可以很好地限定发震断层及其产状特征(图8a、8b)。漾濞地震序列的空间展布和震源机制解结果显示,此次地震的发震断层应为走向135°且陡倾向西南的右旋走滑断层。漾濞地震序列东南段的余震分布出现向主破裂南侧马尾状分散现象,并且主要地震的震源机制解具有明显的正断层成分,这符合右旋走滑断层的尾端拉张效应(肖坤泽和童亨茂,2020)。而主震北东侧在时段5~6期间发展的北北东向次级破裂面具有明显的左旋走滑性质,这可以解释为与主破裂面共轭的次级破裂或是北西向右旋剪切破裂北东侧的次级R′剪切面(图8a)。因此,漾濞地震序列的震源破裂完全符合北西—南东向走滑断层的运动学特点(图8a),发震断层或控震构造无疑应该是区域上的北西—南东向走滑断层。

从区域上看(图4),漾濞地震序列东侧的北西向草坪断裂或维西-乔后断裂最可能是此次地震的发震断层。关于前者的研究资料很少,区域地质资料显示(云南省地质调查院区域地质调查所,2008),该断裂发育在漾濞县城西南山地中,整体走向约315°,全长约70~80 km,是具有逆冲成分的古近纪左旋走滑断层,属于兰坪褶皱带内部断裂。大理至瑞丽铁路的地震安全性评价报告认为该断裂卫星影像上未见明显的断错地貌显示,将其归为早—中更新世活断层(中国地震局地壳应力研究所,2006)。而区域上最为熟知的是维西-乔后断裂(图1a),它北起维西西北的澜沧江畔,向东南顺雪龙山东麓,经维西、通甸、乔后等,在此次地震区,主要沿点苍山西侧继续向东南经巍山、南涧后与红河断裂带相接,全长约420 km,构成了兰坪-思茅褶皱带或地块的东边界(云南省地质矿产局,1990;任俊杰等,2007;常祖峰等,2016a)。已有断裂活动性的研究认为(毛玉平等,2003;常祖峰等,2014,2016b;黄小龙等,2015),该断裂区域上属于红河断裂带向西北延伸的分支断裂,与金沙江断裂带和德钦-中甸断裂一起构成了川滇菱形地块的西边界,在空间上控制了维西、马登、乔后和巍山等第四纪盆地的分布,第四纪期间以右旋走滑活动为主,在一些第四纪盆地发育的段落存在明显的正断性质,最新活动时代应为晚更新世末或全新世晚期,走滑速率约1.3~2.4 mm/a。

根据发震断层倾角(倾角集中在72°~85°)和地震震源深度(4~14 km)计算,地表发震断层位置应处在地震序列集中分布区北东侧约1~3 km处(图8b)。而漾濞地震序列长轴距离东北侧的维西-乔后断裂约5~12 km(图8a),这大大超出了地震序列与发震断层间距的合理值,而且此次地震序列长轴走向与维西-乔后断裂并不一致,而是存在约15°的夹角。上述差异表明维西-乔后断裂并非此次漾濞地震的发震断层。综合漾濞地震序列的空间分布及其与发震断层在平面上的合理间距可以确定,此次地震的发震断层与草坪断裂在空间上最为吻合(图4)。但草坪断裂在地貌上虽然具有线性的沟谷地貌行迹,地表并未显示出明显的冲沟、山脊等的右旋走滑迹象,表明其在晚第四纪期间无明显地表活动。InSAR反演的震源破裂和地震序列深度的重定位结果都指示(图5),漾濞地震破裂面主要位于距地表1~13 km深度范围内,现有证据表明主震破裂面可能并未延伸至地表,但是不排除局部地区会出现地裂缝等现象。统计认为,在中国大陆内部, 一般M≥64或6.8级的浅源地震才会产生较明显的地表位移(吴中海,2019)。因此,当一条断裂上主要以发生M6.8以下地震为主时,通常不会在地表产生明显的地表位错记录,这样的断层可归为“地震断层”,而不属于“地表活断层”(吴中海,2019)。

表1 漾濞地区一维速度模型Table 1 Velocity model of the Yangbi focal area

综上,分析认为此次漾濞地震是在区域近南北向挤压作用下,导致兰坪地块内部的草坪断裂这一早期的逆走滑断层重新活动,发生右旋走滑运动的结果。而区域上近南北向挤压应力的出现主要与青藏高原东南缘物质在进一步向南挤出过程中(Shen et al.,2005),遇到北西向的兰坪-思茅地块阻挡有关(吴中海等,2015)。近年来在兰坪地块内部及边界发生的一系列中等地震可能都是上述块体运动与变形过程的具体表现,如2013年洱源MS5.5、MS5.0地震是苍山西麓炼铁盆地东缘主边界正断层发生垂直活动的结果(黄小龙等,2015;杨军等2015),2016年云龙MS5.0地震可能是兰坪-思茅地块内部新生的北东向走滑断层活动的结果(Jiang et al,2019)。进一步了解历史地震可知,这种因老断层重新复活而发生强震的现象在兰坪-思茅地块内部并非个例。在兰坪地块内部沿与草坪断裂平行的云龙-永平断裂和双河断裂等,历史上都曾发生过类似强度的地震(图1),而且在一些断裂上可能发生过强度更大或可引发地表破裂的强震,如沿云龙-永平断裂可见较明显的地表活动迹象(吴中海等,2012,2013)。

类似现象在东南部的思茅地块内部同样存在,如2014年的景谷M6.6中强震群活动和2018年墨江M5.9地震事件的出现,都是在现今构造应力场下,早期具有逆断层成分的左旋走滑断裂带局部发生构造反转而重新活动,或上地壳正在通过贯通老断层而形成可适应现今构造环境的新断裂的过程(吴坤罡等,2016;常祖峰等,2019)。因此,兰坪-思茅地块内部近年来发生的中强地震活动可能普遍具有新生断裂发育特点。这一过程指示区域上的中强地震活动正在试图通过贯通早期断层而形成新的活动断裂。也就是说在青藏高原物质向东南或向南的持续挤出的过程中,因受到北西向兰坪-思茅地块的阻挡,正在导致该地块内部一些早期以逆冲左旋走滑性质为主的北西向老断层重新联通和复活,形成以右旋走滑性质为主的新生断裂,进而通过块体内部变形来调节青藏高原物质的挤出,这应该是该块体内部近年来出现相对频繁的中—强震活动的主要地质构造原因(图8c)。

一些学者对新生断裂及相关强地震活动的研究认为(丁国瑜和李永善,1979;徐杰,2011),在区域地质构造演化过程中,当某一构造阶段的动力条件和构造应力状态发生变化后,活动断层带的分布相对于先存断层构造既具有继承性,又具有新生性的特点。此时该区域既有继续活动的先存断层(复活),又有不受先存构造控制的新生断层。此类现象在川滇地区也曾被注意到,如研究认为1976年云南龙陵M7.3和M7.4地震的发震构造并非是区域上已知的先存断层,而可能是由一些规模甚小的断层组成的北北西向断层带(虢顺民等,2000),是新产生的活动构造。韩竹军等(2009)对马边地震构造带的研究同样表明,在现代构造应力场条件下形成的由北东东向断裂和北北西向断裂组成的,具有新生性的共轭剪切断裂代表该区地震构造的最新构造变形样式。

青藏高原东南缘因处于构造应力场动态变化环境下,易导致老断层重新复活、联通而形成可适应现今应力环境的新生断裂,这一特殊的构造动力背景,对认识近年来兰坪-思茅地块内部频繁出现中强地震的地质构造成因具有重要意义。在青藏高原物质持续向东南挤出的过程中,因受到兰坪-思茅地块的阻挡,导致该区产生北北西至近南北向构造应力场,进而引发了区域内部先存断层复活和新生断层出现,上述过程与近年来该区发生的多数地震的成因都有密切的关系。在此构造动力背景下,根据兰坪-思茅地块对川滇地块的阻挡及其所起到的侧向滑移作用,结合近年来该区历史地震的迁移及同震过程中的区域响应等,可进一步分析区域未来强震活动趋势。近年来,在兰坪地块内部及边界已连续发生多次中强地震,包括2013年洱源MS5.5、2016年云龙MS5.0地震和2017年漾濞MS5.1地震等。此次漾濞MS6.4地震的发生表明兰坪-思茅地块内部的地震活动在进一步增强,而且中强地震存在自北向南迁移的趋势。考虑到兰坪-思茅地块与红河断裂带北西端以及滇西北大理-丽江断裂系统之间存在的密切运动学联系,分析认为应该进一步研究和重视该区中强地震活动未来存在进一步向东南和向北的迁移或扩展可能。

4.2 漾濞地震的震源断层破裂过程

综合地震序列的重定位、震源机制解和发震断层分析结果,可知此次漾濞地震序列的时空发展过程为典型的“前震-主震-余震型”地震序列,并属于包含了明显加速成核过程的复杂震源断层破裂过程(图6,图7),并经历了由右旋走滑发震断层主导下的3个主要破裂阶段。

(1)破裂成核阶段。表现为3、4级地震呈现出时间上准周期活动(5月18—21日的3、4级地震均在晚上20点至第二天凌晨4点集中活动,20日除外)、空间上丛集活动(震中呈北西—南东条带状分布,震源深度集中在10~12 km)、震源机制一致性较好(均为右旋走滑型地震)的特征,MS5.6地震发生后,余震序列主要位于地震东南侧,北西侧较少且展布长度较短。据此分析认为发震断层首先在约10~12 km深度处构造相对脆弱部位产生小尺度破裂,之后失稳加速破裂,发生MS5.6地震,破裂主要向南东扩展,北西方向明显受阻。

(2)主震破裂阶段。表现为MS6.4主震发生后,余震序列主要发生在主震南东侧,北西侧至MS5.2余震发生前无余震,而且余震在MS5.6地震周边出现明显的空段,余震序列在东南端向西南侧扩展。根据上述地震序列时空分布特征,推测MS6.4主震是在区域应力场持续加载和闭锁区周边(尤其是深部)小尺度破裂的共同影响下,发震断层发生右旋走滑的结果;MS6.4主震发生后破裂向南东扩展,经过MS5.6地震破裂区,止于MS5.2余震附近。

(3)尾端拉张破裂阶段。余震序列向东南扩展的过程中,在MS5.2地震处受到阻挡。该地震发生后,余震序列继续向南东扩展,而且向西南分出2条明显的余震集中带;MS5.2余震及后续余震震源机制正断分量明显增加。分析认为,MS6.4主震破裂向东南扩展受到阻挡后(推断应该是断层性质在该处发生改变,出现较大正断分量),应力在断层东南端积累,迫使发震断层末端南侧与主断层斜交的、具有正断性质的断层继续破裂,产生MS5.2余震及西南侧中小余震。

此外,地震序列主活动区的北东侧存在余震丛集,发生了5月23日之后的最大余震ML4.6地震,引起广发关注。值得注意的是,该余震丛集与序列主活动区并不相连,距离主震约7 km,余震丛集的优势展布方向与整个地震序列长轴方向存在约55°的夹角。分析认为这组余震是震源区附近北北东向断层发生共轭破裂或R′剪切破裂的结果,但是破裂尺度较小,并未传播到漾濞序列主破裂区,因此产生远离地震序列主活动区的余震丛集。

5 结论

通过双差定位方法对漾濞地震序列进行重新定位,并结合区域地质资料与震源机制解等,详细分析漾濞地震序列的时空分布特征,并剖析此次地震的发震断层及其破裂过程,获得以下主要结论和认识。

(1)漾濞地震的地震序列主要沿北西—南东向展布,序列东南段呈扫帚状或马尾状分布,整体走向135°,全长约25 km,主要破裂的总面积约为173 km2,震源深度主要集中在2~14 km。重定位后MS6.4主震的震中位置为:25.688°N,99.877°E;震源深度约9.6 km;震源破裂为右旋走滑性质;主要余震的震源破裂为具有明显正断成分的右旋走滑性质。

(2)漾濞地震的发震断层并非区域上熟知的维西-乔后断裂,而是兰坪-思茅地块内部北西走向的早期逆左旋走滑断层——草坪断裂。此次漾濞地震的产生是青藏高原东南缘物质向南挤出过程中遇到兰坪-思茅地块阻挡后,在地块内部形成近南北向挤压构造应力场,导致早期以左旋走滑为主的草坪断裂在该应力场作用下发生构造反转,形成新生断裂并产生右旋走滑运动的结果。漾濞地震成因进一步指示,近年来兰坪-思茅地块内部频发的中强震活动应该多数是新生断裂正在不断发展、贯通的结果。

(3)漾濞地震的破裂过程主要包含了“破裂成核、主震破裂、尾端拉张破裂”3个阶段。发震断层首先在10~12 km深度范围、相对脆弱的部位产生小尺度破裂,之后破裂加速形成MS5.6地震;在构造应力场持续加载和周围小尺度破裂的共同影响下,促使浅部较高强度的断层闭锁区破裂,形成MS6.4主震;主震破裂沿向东南扩展过程中,在东南端形成与之呈马尾状斜交的、具有正断性质的次级破裂,并产生MS5.2余震。另外,此次地震还在源区附近触发了北北东向断层发生左旋走滑破裂。

综上,此次漾濞地震与近年来兰坪-思茅地块内部的一系列中强地震活动的构造成因显示,因为青藏高原物质向东南或向南的持续挤出,正在导致兰坪-思茅地块内部老断层的重新联通和复活,从而形成更适应现今构造应力场的新生断裂,这应该是该区近年来中强地震活动相对频繁的主要构造原因。因此,进一步深入研究断块内部与新生断裂相关的中强地震孕震条件和发震机理,应该是未来区域中强地震危险性分析评价中非常值得关注的新课题。同时考虑到兰坪-思茅地块与红河断裂带北西端以及滇西北大理-丽江断裂系统之间存在的密切运动学联系,建议应重视该区中强地震活动未来进一步向东南和向北的迁移或扩展趋势。

致谢:本文主要图件采用GMT6软件绘制,地震重定位使用了拉蒙特-多尔蒂地球观测站Felix Waldhuaser教授提供的双差定位程序,中国科学院遥感与数字地球研究所付碧宏研究员在新生断裂方面提出了启发性的建议,云南省地震局的常祖峰研究员、付虹研究员、姜金钟副研究员和李永莉副研究员在稿件撰写过程中进行了有益的讨论,审稿专家对稿件的修改提出了宝贵意见,在此一并表示衷心感谢。

——以盈江地区为例

——谨以献给漾濞5.21地震救援的消防指战员