新发展格局下粤港澳大湾区如何建设具有国际竞争力的现代产业体系

韩永辉 麦炜坤 何珽鋆

摘 要:粤港澳大湾区是新发展格局下国内外循环的重要交汇点,也是打造区域性现代产业体系的先行示范。通过分析粤港澳大湾区发展的典型事实,从产业空间效益、区域产业基础、双城产业联动和要素流动机制四个层面,剖析粤港澳大湾区在空间治理和产业布局领域中存在的问题。基于域外先进湾区经验,提出打造差异化生产体系、建设协同型多中心城市群、加快推进广深“双城联动”和完善粤港澳合作对接机制的四方面政策建议,为粤港澳大湾区深度融入“双循环”新发展格局,实现产业体系向国际化现代化转型升级提供参考。

关键词:新发展格局;粤港澳大湾区;现代化产业体系;区域空间治理;产业布局策略

中图分类号:F127.9 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2021)05-0045-09

站在“两个大局”的历史节点上,我国将于“十四五”时期乘势而上,开启全面建设社会主义现代化强国的新征程。值此时机,党中央提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署,为粤港澳大湾区推进经济高质量发展、区域协同发展指明了方向。粤港澳大湾区是国内外循环的交汇枢纽,也是建设区域性现代产业体系的先行先试,无论是从国家层面还是从区域层面,研究粤港澳大湾区的区域空间治理和产业布局策略均具有重大意义。一方面,深化粤港澳大湾区的区域空间治理是贯彻落实新发展理念的关键之举,能为实现经济高质量发展注入新动能;另一方面,优化粤港澳大湾区的产业布局有助于提升大湾区城市群的整体效益和内部协调水平,提高生产要素配置的效率和质量[1](P56)。同时,作为粤港澳大湾区建设现代产业体系的重要参考,国际湾区的先进做法对于提升区域产业体系国际竞争力而言是强有力的经验支撑。因此本文尝试从区域空间治理与产业布局策略的视角出发,剖析新发展格局下粤港澳大湾区建设现代产业体系的现状,深入研究粤港澳大湾区空间治理和产业布局的问题,并借鉴域外先进湾区的经验,进一步提出新发展格局下粤港澳大湾区建设具有国际竞争力的现代产业体系的政策建议。

一、新发展格局下粤港澳大湾区

建设现代产业体系的现状分析

进入新发展阶段,党中央对粤港澳大湾区加快打造现代产业体系提出了新要求,作出了新部署。目前,粤港澳三地的现代产业体系相对完备,产业集群优势逐渐凸显,湾区城市经济互补性日益增强。

中心城市是粤港澳大湾区经济发展的核心动力源,在商贸、科创、服务三大领域表现突出。2020年深圳、广州、香港的地区生产总值占粤港澳大湾区比例均超20%,佛山和东莞紧随其后(图1)。虽然澳门经济体量在大湾区中不及其他城市,但其凭借着博彩业和旅游业的独特优势,擦亮了自身的特色招牌。作为粤港澳大湾区的四大中心城市,香港、澳门、广州、深圳四市在2020年的地区生产总值占粤港澳大湾区总量的68%。其中广州表现出了强劲的商贸活力,2020年进出口总额达到9530.1亿元,出口同比增长3.2%1,2020年广州港完成貨物吞吐量6.36亿吨,位居世界港口第四位2;而深圳的科技创新能力依旧领先,国际专利申请量占全国总量的30.6%,连续16年居全国首位3。

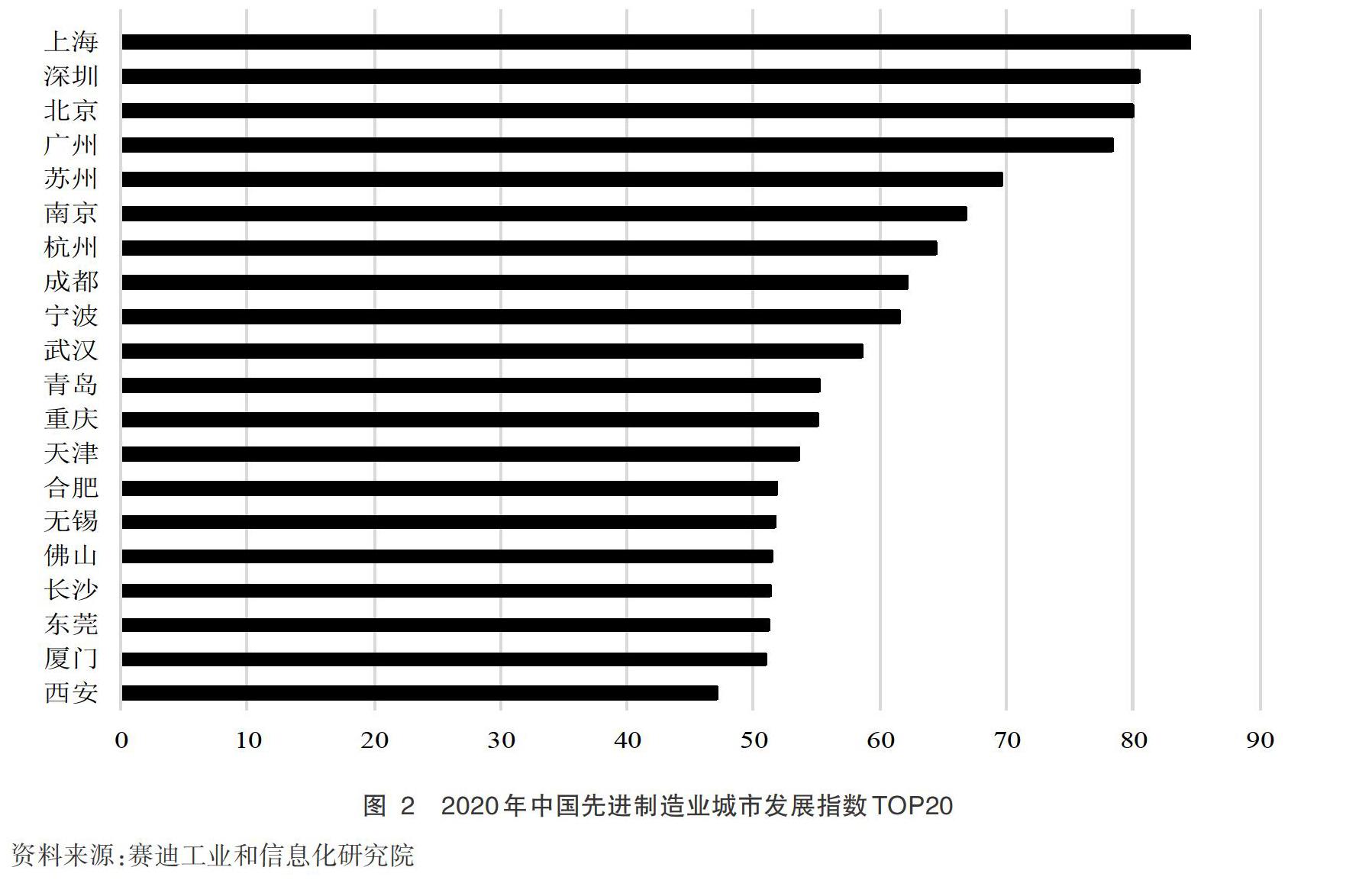

粤港澳大湾区城市实力在全国处于领先地位,各类产业发展前景广阔。在2020年中国城市发展指数TOP20榜单中(图2),深圳、广州的得分位居全国前列,分别排名第2和第4,其先进制造业总分分别为80.4和78.4,佛山、东莞也跻身榜单,分别排名第16和第18,反映出粤港澳大湾区内城市在先进制造业领域的强大竞争力。此外,各市拥有的比较优势驱动产业发展,香港、澳门两地服务业的引领作用明显,广州、深圳比翼双飞带动新兴产业联动发展,佛山、东莞等七市的先进制造业发展动能强劲,粤港澳大湾区已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。在“双循环”新格局的推动下,粤港澳大湾区将迎来产业数字化智能化转型提速和新兴产业布局扩张的重大机遇。汽车制造、消费电子产品制造、高端医疗等产业将实现从价值链低端向高端转型,如广汽新能源汽车、美的智慧家居等具有高科技含量的产品将为粤港澳大湾区扩大内需提供物质基础;高端芯片制造、机器人及自动化、先进装备制造等产业将获得更大推力,如粤芯芯片、美的库卡工业机器人等产品将真正为社会生产方式带来升级迭代,进一步提高粤港澳大湾区内部各类要素的生产效率。

进入新发展阶段,粤港澳大湾区将充分发挥联通国内国际两个市场、聚焦两种资源的独特优势,推进产业高质量发展,加快建设具有国际竞争力的现代产业体系。但是从区域空间治理和产业布局的角度看,目前粤港澳大湾区仍面临诸多困境,一是各地间的产业同质化竞争问题较为突出,区域产业布局有待深化;二是各地产业基础存在差距,大城市的极化效应大于正向溢出效应;三是广深“双城联动”效应释放不足,两地间仍有较大产业合作空间;四是区域内要素联动机制尚未完善,制约粤港澳大湾区产业体系的现代化发展。

二、粤港澳大湾区

空间治理和产业布局所面临的困境

(一)产业同质化现象较为突出,区域空间生产效能有待提高

粤港澳大湾区内各市在工业领域的同质化现象逐渐显现,中心城市在服务业领域的竞争日趋激烈。

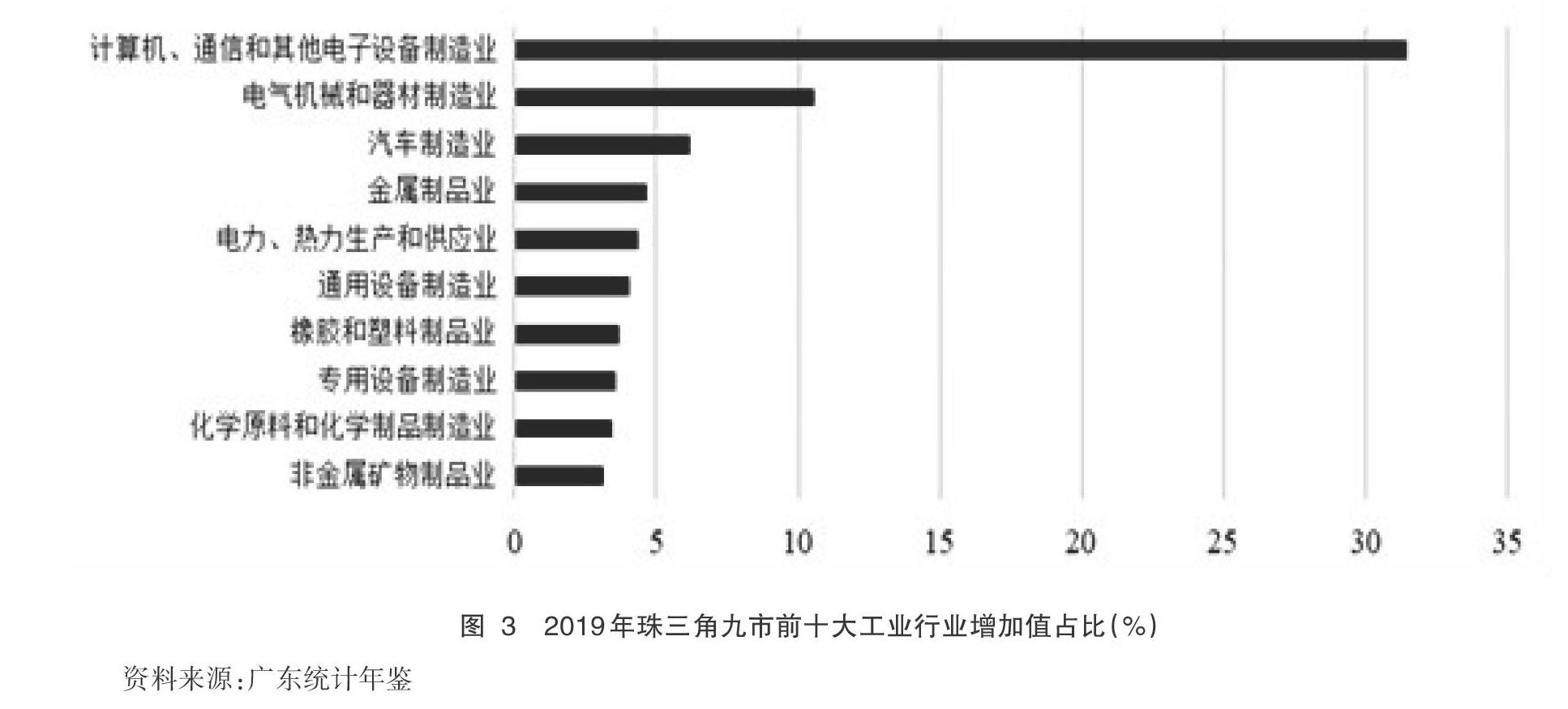

内地九市的工业结构相似,产业同质化程度较高。2019年,粤港澳大湾区内地九市的工业结构相似系数处于高位,其中深圳、东莞、惠州相互之间工业结构相似系数均高于0.8,珠海、中山、佛山相互之间的工业结构相似系数均在0.8左右,表明粤港澳大湾区内的工业同质化问题较为突出[2](P8)。此外,内地九市的生产资源主要集中在头部行业,并表现出较强的依赖性。根据2019年内地九市的前十大工业行业增加值占比(图3),电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业的增加值占总增加值比例分别为31.4%、10.5%和6.1%,位于所有工业行业的前三位,三者所占比例高达48%,反映出对生产资源的强大集聚能力。

港澳两地服务业发展令实体经济受到挤压,制约区域空间生产效能进一步提升。虽然港澳两地的服务业发展均达到国际一流水准,且已成为当地经济发展支柱,但由此导致的制造业空心化问题日益凸显,企业缺乏研发投入,香港本地研发支出仅占生产总值的0.73%1,而澳门研发投入强度则趋近于02。

总体上看,粤港澳大湾区在电子产品、机械、汽车等领域的工业结构,以及民生、金融等领域的服务业结构趋同性较强[3](P94)。产业同质化困境导致粤港澳大湾区内区域空间生产效能难以提高,各城市间的产业差异程度较低,产业竞争大于产业互补,在分散资金的同时也降低了效益,造成生产能力的闲置和浪费[4](P40),从而阻碍粤港澳大湾区的协同发展与产业升级。

(二)产业基础呈现区域性不平衡,大城市虹吸效应大于辐射带动

粤港澳大湾区各市的产业基础差异较大,现代化发展程度各不相同,核心城市凭借雄厚的产业基础,对各类资源造成显著的虹吸效应,进一步拉开与其他城市的差距,导致区域经济发展不平衡不充分。从新经济地理学的角度看,城市群中各城市的要素分配在发展中是不平均的,因此会形成中心-外围模式,中心城市在多个产业领域的发展水平将远超过外围城市[5](P82)。如在先进制造业领域,广深佛莞四地在粤港澳大湾区内处于第一梯队,与其余五市拉开了较大差距[6](P69)。在服务业领域,香港和澳门虽然具有领先优势,但香港的先发产业已进入发展瓶颈,澳门的特色产业结构单一,两地在产业支撑经济可持续发展上面临较大困境[7](P54)。相比港澳,珠三角九市的现代服务业起步较晚,产业发展水平仍存在一定差距。广州在批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业领域发展较好,深圳在金融业领域吸收香港经验起步较早,2019年仅广深两市的现代服务业增加值就占全省的70.5%1,其余七市的服务业现代化水平不高、发展较慢。此外,中心城市的虹吸效应强于辐射效应,阻碍区域经济均衡发展。以城市创新能力为例,图4显示了2019年珠三角九市的科研经费投入占GDP比重,其中深圳创新优势明显,遥遥领先于其他城市。在优化人才优惠政策和提升高校综合实力等政策支持下,深圳不断吸收外来青年人才,为加快新兴产业发展和传统产业转型提供智力支持,大大刺激了当地经济增长。而其余发展程度相对较低的城市即使承接了大量产业转移项目,也因缺乏充足的优质劳动力和先进技术,难以享受产业分工带来的红利,产业发展动力不足。进一步地,中心城市面貌日新月异,“移民”群体老来归乡,无法为当地的产业创造价值,还加重了该地区的养老负担,导致城市发展两极分化现象愈演愈烈,容易造成经济增长停滞的非良性循环。

(三)“双城联动”效应仍需深化,产业合作领域有待拓宽

广深“双城联动”是新发展格局下,粤港澳大湾区深化区域空间治理、优化产业布局、构建具有国际竞争力现代产业体系的有力驱动。但是目前“双城”的联动和引领能力不足,缺乏互补支撑、错位发展,产业潜力未能得到充分释放。一方面,“双城联动”的顶层设计有待加深,仍需進一步疏通更多元的合作渠道。虽然广深在市级层面开展了多项合作,在科技创新、基础设施、新兴产业、自贸区、营商环境等七个领域签署了合作协议,但是两市间仍有较大合作空间,部分合作项目仍需得到国家或省级层面支持,机制化合作渠道有待打通;另一方面,广深两市在产业协同发展领域的合作仍需深化,产业链对接程度有待加深。目前,两地产业联动领域关注于智能网联汽车、智能装备、生物医药三大产业,而对新一代信息技术、芯片与半导体等战略性新兴产业的关注较少。同时,珠三角外商投资增速的下降,也不利于广深两地发挥对粤港澳大湾区产业竞争力提升的引领能力。从趋势上看,2009年至2019年珠三角地区外商投资总额每年逐步上升,增长率在2017年前呈现波动上升趋势,但在2018年和2019年均出现不同程度的下降(图5)。作为珠三角的引资高地,外商投资驱动力的减弱将钳制广深乃至整个大湾区的产业升级、降低对外开放成效,导致区域经济发展被迫“踩下刹车”。

(四)要素流动机制尚不完善,制约产业体系现代化发展

区别于国际三大湾区,粤港澳三地属于“一个国家,两种制度,三个关税区”,要素流动存在“大资金、小流通”“玻璃门、弹簧门”等问题[8](P116)。由于经济制度、行政体系和法律体系的差异,人员、货物和资金等各类要素尚未在大湾区内实现完全自由流动[9](P31)。人员跨境流动不畅阻碍人才交流,三地间在教育、医疗、住房、保险等社会保障性服务制度方面存在差异,跨境通关便利化程度仍需提高。此外,境外职业资格认证体系存在部分空白,建筑、设计等领域的境外专业人才无法获得跨境资格认可,且无法参加注册建筑师、注册结构工程师等职业资格考试,极大削弱境外职业人才来粤就业意愿。深圳外籍人才仅占全市常住人口的0.2%,远低于上海(0.73%)、硅谷(67%)、纽约(36%)、新加坡(33%)。广州取得有效外国专家证的人员仅1.8万人,低于北京(3.5万人)、上海(10万人)1。多重审查制约货流效率提升,粤港澳大湾区内部综合物流通道、智慧物流尚未形成,导致粤港澳大湾区内部通关便利化、流转顺畅度与国际一流水平相比仍有差距。以广州港为例,由于广州港作业港区分别由广州海关和黄埔海关监管,跨越港区或者水域可能导致两次报关、转关,且口岸费用计征标准不一,从而降低物流通关效率,不利于三地货物的自由流动。资金流动规则差异减弱经济发展活力,粤港澳大湾区内地九市实行的资本管制,与港澳的自由资本市场之间有所冲突,交易规则不一、移动支付障碍等导致商务付款、转账、兑换无法便利畅通。由于粤港澳大湾区的要素流动机制尚未完善,在人员、货物和资金等领域的制度未能统一,导致粤港澳大湾区要素流动不畅,制约产业体系现代化发展。

三、粤港澳大湾区构建具有

国际竞争力现代产业体系的域外经验

(一)东京湾区的“雁阵布局”经验

东京湾区的产业体系建设立足于核心区支撑经济增长、外围区承接产业转移的比较优势,以五大城市和六大港口形成明确的产业分工格局,推动湾区内的产业布局优化,提升区域空间生产效益,打造产业分工明确的雁阵布局体系。20世纪60年代,在用地紧张、交通拥挤等多种“城市病”的困扰下,东京开始实施“工业分散”战略,着力发展精密机械加工、电子及通信设备制造等高附加值的制造业和发展对外贸易、金融服务、物流服务等现代化服务业,打造成为日本最大的经济、政治、金融、高科技产业中心。而千叶和横滨凭借毗邻东京、土地广阔、人力资本低廉且拥有港口等独特条件,承接了石油化工、机械制造和钢铁等附加值较低的一般制造业,并在日后成为日本的化学工业和重工业基地。

作为著名的“产业湾区”,东京湾区通过优化产业布局和提升区域空间效益,打造了一个分工明确、互利共赢的产业格局:以东京为中心,连接京叶、京濱工业带,向湾区内陆逐步延伸,以此辐射带动整个湾区内的产业协同发展。在顶层设计方面,日本政府注重全湾区的统一规划,通过发布《首都圈装备法》《创造未来——东京都长期愿景》等多份关于东京湾区的规划文件,确保规划切实满足湾区的实际需求,实现了湾区内的深度融合。在交通网络建设方面,日本政府注重提升东京湾区交通基础设施一体化水平,构建涵盖海陆空的立体交通网络,将其打造成为全国公共交通网络密度最高的地区,有力促进了各类要素的自由流动。

(二)旧金山湾区的“科技支撑”经验

旧金山湾区在充分发挥高校和实验室资源优势、促进产学研发展的实践中,凭借创新环境、高校、公共机构和企业等区域创新要素,推进区域经济发展[10](P465),形成了以“人才支撑产业,科技吸引产业,政府支持研发”为特点的三大发展模式,成为以“科技支撑”为鲜明特点的世界级湾区。

从人才支撑产业角度看,旧金山湾区的高校为企业提供了优秀人才。凭借拥有全美三个层次大学的独特优势,旧金山湾区具备了为企业提供不同层次人才的能力,其中社区大学培育技术工人,州立大学提供学士和硕士工程师,高水平研究型大学提供引领前沿科技的创新型人才。通过不同层次的分工,企业能够在湾区内组建包括从技术工人到高水平研发人才的创新队伍,极大地解决了在发展过程中遇到的“缺才”问题。

从科技吸引产业角度看,旧金山湾区汇聚了大量高校、研究机构和实验室,能为科技产业提供持久的技术支持,并吸引大批科技公司进驻湾区。旧金山湾区内的旧金山市、半岛、北湾、南湾和东湾均拥有世界一流大学,其通过组建高水平大学集群,形成了湾区内高等教育资源的多层次空间分布格局。除高校科研集群外,旧金山湾区还拥有多所国家级、州级实验室,如环境创新中心、北部湾生命科技联盟等,科技型产业集群与高校科研集群内部实现科技资源共享,有力地推动了湾区内的产学研协同发展。

从政府支持研发角度看,美国政府不仅大力支持高校和实验室建设,还通过出台一系列财政政策,加大政府采购力度,设立国家技术转让中心、联邦实验室等专门机构,通过设置大量的企业孵化器等方式,全力支持科技成果转化,降低创新成果入市成本,推动高校和实验室的技术与产品进入市场。

(三)纽约湾区的“金融立湾”经验

纽约湾区以金融业优势立足全球,汇集了纽约交易所和高盛、摩根斯坦利、花旗等世界顶级金融机构的总部及分支机构等金融资源,金融保险业、地产租赁业等服务性产业占生产总值比重巨大,拥有完备的金融产业链和合理的分工体系布局,促使其成为国际一流的“金融湾区”。一是纽约湾区逐步构建了一个立体的金融市场体系,以完善的资本、货币、信贷市场运行机制,吸引了一大批商业银行、证券、保险、资产管理等金融机构和金融咨询公司、评级机构、会计师事务所、律师事务所等辅助机构,为金融业的高效运转和金融资源持续汇聚提供有力保障。二是纽约湾区持续完善生产性服务业与高端制造业分工体系布局,通过立足核心区与外围区的比较优势,发挥纽约州作为金融业核心区的经济增长点和发动机作用,推动金融资本和交易所向中心区域云集,吸引高端要素与产业集聚。而新泽西州和康涅狄格州作为外围区,承接核心区产业转移功能,重点发展医药和高端制造业,壮大与核心区产业关联度较高、处于价值体系中端的产业部门。三是纽约湾区高校的金融人才支撑和金融业发展相辅相成,当地金融业的繁荣为高校学子提供了丰富的工作岗位和理想的就业前景,并营造了良好的人才培养和发展环境。在此基础上,湾区内一流高校构建起发达的校友网络,有力促进了高校与湾区金融企业的联系。

四、推动粤港澳大湾区融入新发展格局建设具有国际竞争力的现代产业体系的政策建议

(一)打造差异化生产体系,持续优化产业空间布局

加快统筹粤港澳大湾区各城市的产业发展目标,构建合理、高效、有序的产业空间布局,形成错位发展、互补互促的区域产业格局。一是发掘和充分利用不同城市的优势资源,构建多层次多元化的城市分工协作体制。从城市自身的要素禀赋出发,加快整合湾区内土地、资金、人才等资源,打造基于不同优势的差异化生产体系。加强湾区中心城市、周边城市间的功能分工,强化中心城市的集聚效应与辐射效应,带动周边地区形成专业化产业集群。二是建立梯级化城市群合作模式。在中心城市产业布局上,广州依托商贸优势及工业基础,加快推动战略性支柱产业发展;深圳依托国际化创新能力,引领带动战略性新兴产业发展;香港充分发挥全球金融中心优势,强化金融服务实体功能;澳门重点发展休闲旅游和商贸服务等多元产业。各周边城市在主动承接中心城市辐射带动的基础上,优化产业布局,加快形成湾区城市产业集群,强化各产业的技术外溢效应,实现公平高效的市场分工。三是优化湾区内产业分工,缓解产业同质化导致的内部竞争问题。打破城市分割和行政壁垒,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,避免产业间同质化竞争加剧。构建大湾区利益共享机制,在大湾区内逐步形成一体化的要素市场,打造产业有效衔接、有序协调的产业网络组织体系,实现产业尤其是制造业细分行业在湾区内部的高效集聚[11](P96)。

(二)深化产业区域空间治理,打造协同型多中心城市群

贯彻落实新发展理念,深化对粤港澳大湾区的产业区域空间治理,提升对湾区内部资源整合效率,实现构建“多点共振,协同发展”的空间格局。一是扩大粤港澳大湾区公共品供给。加速推进包括发展规划、基础设施、生态环境保护、公共服务与基础研究平台等的大湾区公共品建设进程,抓住信息技术公共设施、重大基础设施项目和人员流动公共服务体系三大重点,以公共品建设推动大湾区产业协同机制升级和市场机制对接,满足支撑“双循环”建设的战略需要。二是发挥香港优势打造金融中心圈,提供湾区对接全球的金融窗口,带动提升区域金融创新水平。强化金融业国际地位,推动三地金融竞合有序、协同发展,扩大跨境金融服务开放,主动承接香港国际金融中心的辐射带动效应,打造以香港、深圳、广州为中心的国际金融高地。三是打造以深圳为核心的“创新”中心圈,积极建设广深科技创新走廊,营造立足基础、面向前沿的技术研发环境。充分发挥深圳高新技术产业示范引领作用,以创新作为粤港澳大湾区发展主导战略,加强基础研究和应用基础研究,做大做强创新主体,强化创新人才支撑,争当重要科技领域的领跑者、新兴前沿交叉领域的开拓者。四是打造以全区域高端制造业为核心的高端产业圈,加快实现“二区九市”全产业链融合。积极淘汰落后、过剩产能,大力发展现代服务业和高端制造业,推动湾区内结构升级[12](P46)。基于自身发展特征,科学选择产业转移模式,重点发展具备战略前景的新兴产业,避免陷入“包罗万象”的发展陷阱,构建区域间产业协调机制[13](P73)。充分发挥高新技术和高端装备的竞争优势,以深圳、广州、香港为引领带动各城市产业转型发展,实现产业价值链从低端向高端跃升,从而提高整个产业链的综合竞争力,形成全产业链搭建、多种业态聚集的产业新格局。

(三)加快推进广深“双城联动”,带动提升灣区合作互联能级

充分发挥广州、深圳两大中心城市的引领作用,通过“双城联动”进行互补、错位发展[14](P60)。一是推动重大科技平台建设,拓展科技合作领域。发挥广州、深圳在广深科技创新走廊中的核心节点城市作用,聚焦关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的研发,加强政校合作,通过促进深圳、香港和澳门与中山大学、华南理工大学等知名大学在科技领域合作,推动港深科技创新园、光明科学城等重大科技平台的创新发展,不断拓展科技合作领域,深化基础研究与应用基础研究合作。二是完善交通运输网络,全力打造广深半小时、大湾区一小时交通圈[15](P95)。以广深两市为综合交通枢纽,延伸广州地铁对接深圳,谋划广深高铁、城际列车、高速磁悬浮等轨道交通路线布局,在广深高速、广深沿江高速的基础上对接大湾区公路运输网络,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通线路,推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接,加快实现构建广深直达、大湾区内快速便捷的交通圈[16](P89)。三是以数字政府建设推动“双城联动”,构建畅通的信息交流渠道。大力推动“数字政府”建设,探索设立政务服务跨境通办试点,加快实现跨境数字政务“一网协同”,加快打通大湾区各市的数据信息互通渠道,促进行政执法标准互认、办事业务信息、信用信息等数据共享互认,建立与数字经济发展相适应的政府治理制度体系。

(四)完善粤港澳合作对接机制,畅通要素跨境流动渠道

持续完善顶层设计,向上争取设立国家级协同机构,消除人流、物流和资金流的流动限制,构建新型互利共赢的合作关系[17](P109)。一是全面放开粤港澳人文交流。探索实施港澳居民来粤自由落户政策,提升湾区人员流动便利化水平[18](P57);推进粤港澳职业资格互认试点,逐步取消对港澳专业人员的各种限制;鼓励港澳人才来粤就业创业,推进粤港澳三地人才流动综合管理平台的建设,解决人才跨境服务重复征税等问题。二是加快实现粤港澳金融服务一体化。进一步取消或放宽港澳资本进入粤港澳大湾区内金融服务市场的资质要求、股比限制、经营范围等准入限制,简化金融机构和企业办理业务的流程与方式;推动粤港澳人民币信贷市场对接,逐步实现人民币在港澳的自由流动、自由兑换;探索建立粤港澳大湾区三地人民币、港币、澳币互通制度[19](P119);逐步建立粤港澳金融风险共同防范机制、粤港澳金融调解与仲裁、诉讼的对接机制、粤港澳反洗钱和反恐怖融资监管合作机制,依法维护金融消费者合法权益,防范非法资金跨境、跨区流动。三是推进粤港澳服务业行业标准与管理规则的对接,大力推进规则对接“软联通”[20](P54)。加快服务行业管理标准和规范的全面对接,将体制对接融合的范围从经济体制扩大到社会体制乃至行政体制;推进粤港澳市场监管执法标准对接,加强与港澳的行业管理标准和规范衔接。

参考文献:

[1] 韩永辉,张帆.促进粤港澳大湾区城市群发展的策略思 辨[J].广东经济,2018(8):56-58.

[2] 杨新洪.粤港澳大湾区产业协同发展研究[J].岭南学 刊,2021(1):5-14.

[3] 陈燕,林仲豪.粤港澳大湾区城市间产业协同的灰色关 联分析与协调机制创新[J].广东财经大学学报,2018,33 (4):89-97.

[4] 任太增.需求结构与区域产业结构同质化趋势[J].当代 经济研究,2002(3):40-43.

[5] 赵海峰,张颖.区域一体化对产业结构升级的影响——来 自长三角扩容的经验证据[J].软科学,2020,34(12):81-86.

[6] 窦子欣,孙延明.区域城市先进制造业现状分析与发展 策略研究——基于粤港澳大湾区珠三角9市[J].科技 管理研究,2020,40(17):68-74.

[7] 韩永辉,张帆.粤港澳大湾区的区域协同发展研究——基 于供给侧结构性改革视角的分析[J].治理现代化研究, 2018(6):51-56.

[8] 广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院课题组,等.新 时代粤港澳大湾区协同发展——一个理论分析框架[J]. 国际经贸探索,2019,35(9):105-118.

[9] 陈世栋.粤港澳大湾区要素流动空间特征及国际对接 路径研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018(2): 27-32.

[10] Buesa M,Heijs J,Martínez Pellitero M,et al. Regional systems of innovation and the knowledge production function:the Spanish case [J]. Technovation,2006,2(4): 463-472.

[11] 申明浩,谢观霞,楚鹏飞.粤港澳大湾区战略的创新激励 效应研究——基于双重差分法的检验[J].国际经贸探 索,2020,36(12):82-98.

[12] 韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升 级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证 检验[J].经济研究,2017,52(8):33-48.

[13] 李琳,刘莹.区域经济协同发展的驱动机制探析[J].当 代经济研究,2015(5):67-73.

[14] 赵正,王佳昊,冯骥.京津冀城市群核心城市的空间联系 及影响测度[J].经济地理,2017,37(6):60-66.

[15] 韩永辉,张帆,李子文.全球典型城市供给侧改革与发展 经验比较研究——兼论加强粤港澳大湾区要素流动之 广州作用[J].城市观察,2018(2):82-97.

[16] 韩永辉,张帆,曹诞.广州建设粤港澳大湾区国际商贸中 心的思路与对策探析——基于国际商贸中心城市竞争 力视角[J].城市观察,2020(1):75-92.

[17] 陈林,陈美莲,刘乾.粤港澳大湾区的经济学内涵——基 于新制度经济学的交易成本視角[J].国际经贸探索,2020, 36(12):99-112.

[18] 韩永辉,张帆.促进粤港澳大湾区融合发展的思路与对 策[J].中国国情国力,2018(8):56-58.

[19] 杨丽华,张友谊.穗深港澳合作发展机制研究[J].经济问 题,2020,487(3):113-120.

[20] 符正平,刘金玲.新时代粤港澳大湾区协同发展研究[J]. 区域经济评论,2021(3):51-57.

Policy Suggestions on Building a Modern Industrial System with International Competitiveness in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area under the New Development Pattern

HAN Yong-hui,MAI Wei-kun,HE Ting-jun

(Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou 510420,China)

Abstract:Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area is an important intersection of domestic and international circulation under the new development pattern,and it is the first demonstration to build a regional modern industrial system. Based on the analysis of the development status of Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area,this paper analyzes the problems existing in the spatial governance and industrial layout of Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area from the aspects of industrial spatial efficiency,regional industrial foundation,industrial linkage between the two cities and factor flow mechanism. Based on the experience of foreign advanced Bay areas,this paper puts forward four policy suggestions:building differentiated production system,building collaborative multi center urban agglomeration,accelerating the “two city linkage” between Guangzhou and Shenzhen,and improving the cooperation docking mechanism between Guangdong,Hong Kong and Macao,to promote Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area deeply integrate into the new development pattern of “double cycle” and realize the transformation and upgrading of industrial system to international modernization.

Key Words:new development pattern;Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area;modern industrial system;regional spatial governance;industrial layout strategy

责任编辑:赵 哲