寒食

《文化产业》记者 孙 洁

□ 张丕温

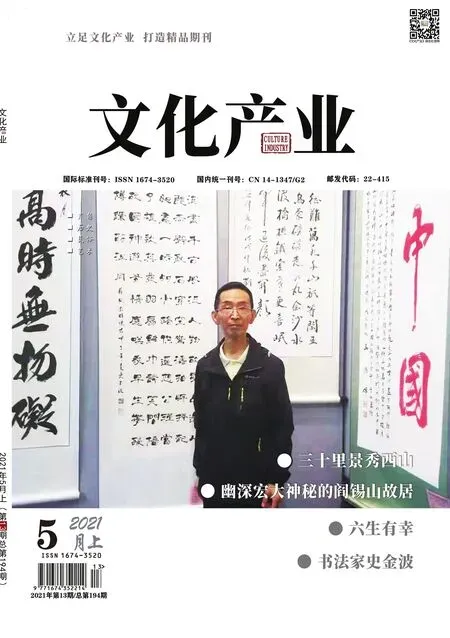

介子推雕塑

说到清明节,不得不说另一个节日——寒食节,也不得不说一个重要人物——介子推。唐代诗人卢象《寒食》云:“子推言避世,山火遂焚身。四海同寒食,千秋为一人。深冤何用道,峻迹古无邻。魂魄山河气,风雷御宇神。光烟榆柳灭,怨曲龙蛇新。可叹文公霸,平生负此臣。”

“四海同寒食,千秋为一人”中所歌咏的介子推何许人也?

屈原在《九章》中云“介子忠而立枯兮,文君寤而追求。封介山而为之禁兮,报大德之优游。思久故之亲身兮,因缟素而哭之”。屈原所赞誉的这位贤人——介子即介子推。

舂秋时晋国公子重耳在外流亡19年后,在秦国大力支持下于公元前636年回国登上君位,在外流亡随从中有一位叫介子推的人。《左传·僖公二十四年》《庄子·盗跖》《吕氏春秋·季冬纪·介立》等多处文献记载了关于介子推的事迹。其中记载的一则故事说重耳一行途经卫国时,断了粮,于是向农夫求食,农夫送土块戏弄,却不给饭食,重耳饥饿难耐,又遭此污辱,大怒。因多时未进食,重耳饿昏了,于是介子推割了自己的股肉,做成肉汤进献,为重耳充饥。重耳吃罢,细问后知是介子推的股肉,心中感激不已。关于是否有割股奉君的事,我不敢妄下结论。《左传》上的记载是“过卫,卫文公不礼焉。出于五鹿,乞食于野人,野人与之块。公子怒,欲鞭之,子犯曰:‘天赐也,稽首受而载之”。

《史记》对此事无记载 。

后来,做了国君的重耳奖赏流亡时期跟随他的臣子,介子推见众大臣居功争赏,十分鄙视,不愿与其为伍,于是回家奉侍老母亲,甘守清贫度日。他不去申报功劳,晋文公一时忘却,是真忘假忘不得而知,我想是不应该忘的,陪他一路走过的总共才几人?十九年的患难与共,大功告成之时的封赏怎能说忘就忘呢?况且论功行赏是件大事,决定前总要开会研究吧?母亲劝他去申功请赏,至少让晋文公知道自己的奖赏失误,介子推坚决不答应。

一位同情介子推的人为他抱不平,于是写了几句话贴于宫门:“有龙矫矫,顷失其所。五蛇从之,周遍天下。龙饥无食,一蛇割股”(我觉得割股之事可能源于此,但此处是种比喻的说法,真实的事伪还难下结论)。

“龙返其渊,安其壤土。四蛇入穴,皆有处所。一蛇无穴,号于中野。”(这几句话的真伪不得而知,但《史记》上也这样写。)重耳看后大惊,明白了自己奖赏的疏漏,立即派人前往并召见介子推,但人去家空,不知所踪。后经多方了解方知其到绵山隐居起来了,于是带人进山寻找,介子推躲避不出。

有臣子说介子推是孝子,如果焚山烧林,介子推一定携母出山躲火,于是下令纵火烧山,但介子推硬是不肯出来,被烧死于林中枯柳树下,母子至死都紧抱在一起。《庄子·盗跖》说是“报木而燔死”。重耳见到介子推骸骨,伤感不已,命就地安葬,立祠祀之,并封绵山之田为其祠田,改绵山为介山,以示纪念。后世在此立县,称之为介休县(现为介休市),寓意介子推休息于此地。京剧中有一出戏叫《火烧绵山》,说的也是这件事。

重耳走时伐了一段烧焦的柳木,到宫中做了双木屐,每天望着它叹道:“悲哉足下。”“足下”是古人下级对上级或同辈之间相互尊敬的称呼,据说就是来源于此。但火烧绵山一事史书上并无记载。

京剧《火烧绵山》

《左传》中记载,“遂隐而死。晋侯求之,不获,以绵上为之田,曰‘以志我过,且旌后人’。”说明重耳确有悔恨之意。

重耳焚山烧林正是农历清明前的两天,事后为悼念介子推,遂下令此日禁止生火煮食,只吃冷食,称之为“禁火”或“禁烟”。

《后汉书·周举传》中说:“太原一郡,旧俗以介子推焚骸,有龙忌之禁,至其亡月,咸言神灵不乐举火,由是士民每冬中,辄一月寒食,莫敢烟爨。”

后来沿袭成俗,以冬至后105天,即清明前一二日为寒食节,节时禁火寒食,家家插柳于门,以招子推之魂,次日方生新火。这是寒食节的来历。

中唐大历十才子之一的诗人韩翊在其名诗《寒食》中写到“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”。

可见,至少在中唐,寒食节仍为当时的一个重要节日,但到了晚唐,杜牧在《清明》一诗中写到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”。在晚唐清明节是否已取代寒食节?杜牧诗中“清明时节”四个字是否就指“清明节”?因为从时令上讲,清明前后几天叫“清明时节”也未尝不可,这段时间,天气阴晴不定。南(宋)杨万里在《寒食上冢》诗云“迳直夫何细!桥危可免扶?远山枫外淡,破屋麦边孤。宿草春风又,新阡去岁无。梨花自寒食,进节只愁余”。从诗的题目看,已明确是“寒食上冢”,而不说“清明上冢”。

据此看,在南宋还会过寒食节,那么清明节是从何时取代寒食节还有待考究。但祭祀扫墓的传统流传至今,早已成为炎黄子孙千百年来缅怀先人的一个传统节日。

另一种说法是,重耳在装殓介子推时,在树洞里发现了血书,上写道:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。”为纪念介子推,重耳下令将这一天定为寒食节。第二年重耳率众臣登山祭奠,发现老柳树死而复活,便赐老柳树为“清明柳”,并晓谕天下,把寒食节的后一天定为清明节。在介休当地,“节时禁火”的传统现已不复存在,但“插柳于门”的传统依然如故。

另外百姓还会用面粉和着枣泥,捏成燕子的模样,用杨柳条串起来,插在门上,召唤介子推的灵魂,这叫做“之推燕”。当地民谚有云:寒寒冷冷过寒节;先新墓后寒节,中间隔着一百五。可见在当地,寒食节与清明节是不作区分的,只是叫法不同而已。(在当地,亲人亡故后次年的清明节前二日,谓之新墓,家人亲友要举行隆重的祭奠仪式)。清明正是春暖花开的时节,因此又衍生出踏青、蹴鞠、荡秋千等游戏活动。

介子推在重耳饥饿无奈的绝境中割股奉君,不仅解了主子的腹中之饥,而且显示了他以君为重、以己为轻,不顾个人安危来以身献君,赴汤蹈火、杀身成仁的忠勇气概,成了士人的楷模。后人修建了大量祠堂庙宇祭奠他,道家奉其为神仙,儒家祀于文庙,佛家奉做罗汉,成为儒、释、道共同推崇的文化名人。宋仁宗还封他为“洁惠侯”,荣宠备极,大概只有关圣人有得一比。尤其是重耳当时处在流亡异乡的困境中,能否回国继位还是个未知数,介子推的义举是作为属下能够给主子做到的最大奉献。当时有许多臣子跟随重耳四处流亡,唯有介子推如此忠勇。

重耳继位后,群臣各自请赏,如狐偃(字子犯)之流,皆卑躬屈膝,极尽谄媚之能事。介子推对他们的行为极其鄙薄、厌恶。

《左传》中记载,“晋侯赏从亡者,介子推不言禄,禄亦不及。推曰:‘献公之子九人,唯君在矣。惠、怀无亲,外内弃之。天未绝晋,必将有主。主晋祀者,非君而谁?天实置之,而二、三子以为己力。不亦奸乎?窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功为己力乎?下议其罪,上赏其好,上下相蒙,难与处矣!’” 于是介子推携老母归隐绵山,其高风亮节,日月可鉴,也成了后人志士的楷模,让历代文人吟咏不绝。

从2008年开始,国家把清明节定为全国的法定节日,在纪念和缅怀先人及革命烈士的时候,我们也应知悉这一历史渊源,也不应忘记介子推这一历史人物。w