“南北差距”的理论解释与政策机理

杨明洪 涂开均 巨栋

摘 要:

中国区域发展中所出现的“南北差距”较为明显。从我国区域格局演变的动能转换政策入手,将“南北差距”置于理论和政策机理视角下进行研究是一个新的研究视角。从理论解释的角度看,“南北差距”态势的形成主要是南北地区各省份在面对工业化发展阶段过程中对改革的契合性差异造成的,即南方改革探索的要素回报迅速递增,而北方改革探索的要素回报递增较慢甚至递减。从政策机理的角度看,“南北差距”的出现与国家协调发展的宏观格局把控逻辑、中观改革探索的区域发展干预逻辑和微观层面的动能政策传导与突破密切相关。

关键词:“南北差距”;区域发展;宏观把控;区域干预;发展动能

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2021)05-0037-0009

一、“南北差距”现状分析

“南北差距”现象的出现引起了极大关注。早在2017年4月,李克强总理在山东考察時指出,“现在中国经济出现一个很大的变化,就是走势分化的情况从‘东西差距变成了以黄河为界的‘南北差距”[1]。如果以秦岭—淮河这一南北地理分界线来衡量的话,以改革开放至今的较长时段为观察单元,南北地区①发展差距则更加明显。

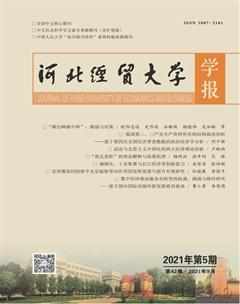

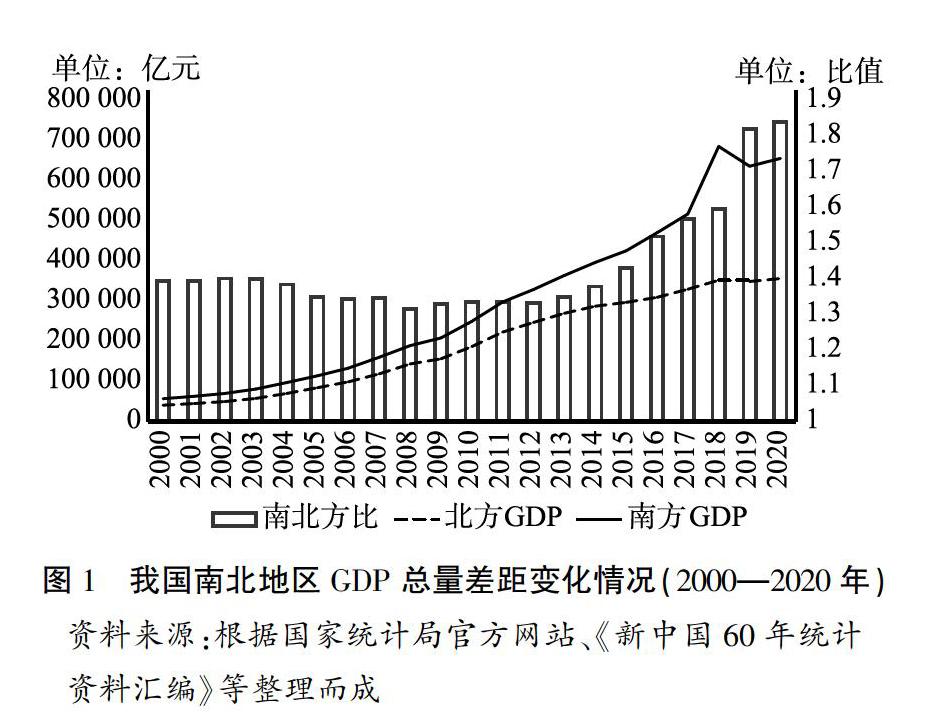

首先,从经济总量及其增长趋势来看,从2000年开始,南方与北方的比率从1.4左右一路下降,到2008年降到低于1.3,而从2013年开始,这一比率开始向上走,到2019年超过1.8(见图1)。而南北之间在地区生产总值的年度GDP增速上也表现出同样的趋势,2013年前,北方基本上高于南方,而在 2013年后,南方经济发展增速显著高于北方(见图2)。这两方面综合起来,意味着南方超过北方成为一种不可逆转的趋势。

值得注意的是,东北次经济板块和西南次经济板块之间的一降一升,既是南北经济发展差距的表现,也是南北经济发展差距出现的原因。在内蒙古、黑龙江、吉林等北方省份出现经济增速“塌陷”时,西南地区的跨越式发展直接拉高了南方地区经济增速,贵州、重庆、四川、云南、西藏等省(区、市)经济增速一直在全国前列。据统计,2019年全国经济增速排名前3的贵州、云南、西藏,全部超过8%,四川增速7.5%,居全国第七位,重庆增速6.3%,居全国第14位。在新冠肺炎疫情期间,南方的增速更是远远超过北方省区:2020年全国经济增速排名前四的为西藏(7.8%左右)、贵州(4.5%)、云南(4.0%)和河北(3.9%),其中西藏连续两年维持在10%左右,贵[CM(22]州连续两年超过9%。之所以说是其表现,是因为

西南经济板块经济增长的上升抬高了南方经济发展的位势,东北经济下降反过来降低了北方经济发展的位势;之所以说其为原因,是因为从统计学的角度来讲,在对比中,分子与分母的逆向运动,必然表现在南北方的比率上,也进一步表现在当前生产总值年均增长率上,2000—2019年,南方和北方的GDP年均增长率分别为13.3%、12.0%。

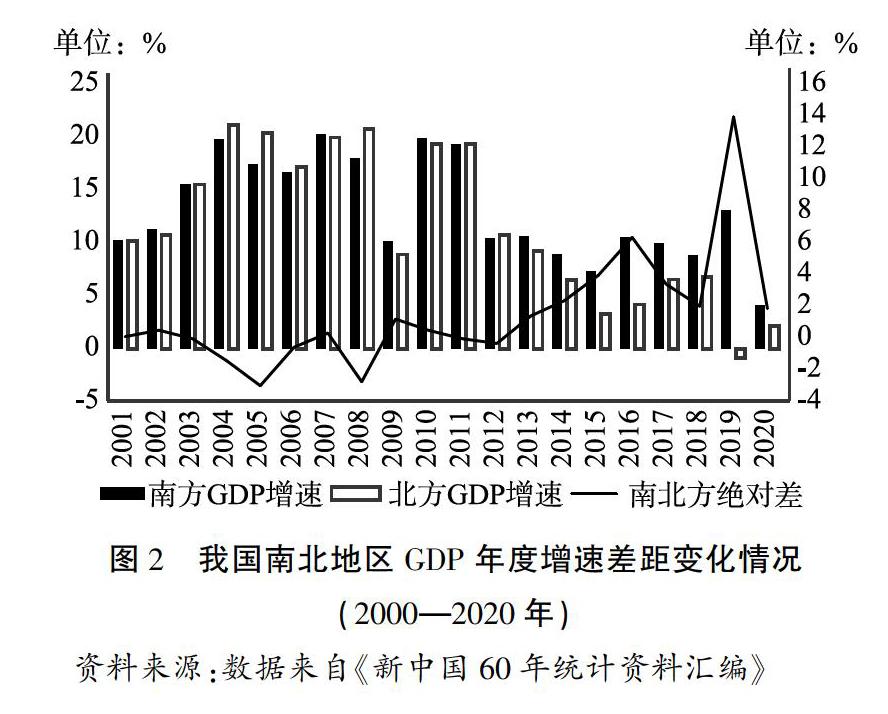

其次,从人均地区生产总值与可支配收入及其增长趋势考察,南方发展差距也非常明显,2000—2012年,北方人均GDP水平一直稍高于南方,2014年开始表现为“南高北低”。值得一提的是,北方人均GDP水平高于南方的2000—2012年期间,北方与南方的差距值并不大,最高约为1 420元,最低约为45元;2014—2019年发生逆转,南方相对于北方的人均GDP优势十分明显,最高约为17 851元,最低约为58元。南北之间的人均可支配收入差距从2000年的1 056元,到2020年后差距拉大到2 957元。分阶段性看: 2000—2008年期间缓慢抬升,2009—2010年还出现下降趋势,2011年开始快速上升(见图3)。

最后,从“东中西”次经济板块的差距角度考察,单独从在北方的“东中西”三大次经济板块看,2000年北方东部、北方中部和北方西部这三个次经济板块的发展规模比为67.9∶20.5∶11.6,到2019年,这三个次经济板块的发展规模比已转变为59.0∶25.3∶15.7;而单独从南方的“东中西”三大次经济板块看,2000年南方东部、南方中部和南方西部这三个次经济板块的发展规模比为63.7∶20.9∶15.4,到2019年,这三个次经济板块的发展规模比已转变为59.2∶23.2∶17.6。也就是说,分别从北方和南方的“东中西”板块来看,出现了差距收缩的迹象。如果从整个国家来看,南北经济差距的这一趋势并没有完全改变东中西发展差距的存在。

学界对“南北差距”的讨论主要集中在现实特征、成因以及发展趋势三方面。第一,从现实特征看,人均指标差异水平[2]、要素、结构和制度[3]等指标都体现了“南北差距”的形成。尤其是常住人口流动[4]是“东西差距”向“南北差距”转向的重要具象表现。从阶段性特征看,2013年前后是南北经济发展差距剧烈分化[5]的重要节点。2000年开始,南北经济发展差距就已经出现,甚至早在1979年起南北地区的经济发展已开始出现分化[6-8]。当然,通过发展国家级新区[9],“南北差距”程度是可以得到协调的。第二,对于“南北差距”的成因,需要从主客观两方面相结合进行分析[10]:主观因素方面,主要在于北方自身的资本存量增长缓慢[3],也有学者认为跟地区内部产业结构的动能转换、要素资源投入数量及效率差异[11] 有关,导致北方经济增速放缓;客观因素方面,与国内外市场发展水平、要素承载能力[12]、全球价值链[13-14]等相关。第三,从“南北差距”的发展趋势来看,分析改革开放以来,我国区域差距演变过程,2015年后南北地区发展出现差距且缓慢扩大[15-16]。虽然南北地区出现发展差距且呈扩大趋势,但其仍低于东西差距[13]。因此,区域协调发展战略既要关注东西差距,也要关注“南北差距”。

从当前学术界关于“南北差距”的研究来看,这些研究主要是从单个要素角度出发进行分析成因或发展趋势的,本文认为还需要进一步从全局性的发展动能转换政策视角分析,即应从我国区域格局演变的动能转换政策入手。也就是说,学术界对中国区域发展格局的长期演化趋势和现有政策机理分析还有待深入。关注“南北差距”需要从历史视角入手,从2000年开始实施西部大开发政策以来,不同历史时期区域发展格局都出现了阶段性变迁。这说明,区域协调发[HJ1.95mm]展的宏观政策在缩小东西差距的同时,“南北差距”也因相关原因逐步出现。从更宏观的区域协调发展政策来分析区域发展差距的机理和逻辑,似乎更合理。由此,从理论分析和政策机理来切入分析中国内地31个省(区、市)的区域经济发展差距,研究“南北差距”现象背后的理论解释与政策机理,具有十分重要的理论和现实意义。

本文重点关注以下两个问题:一方面,在“南北差距”现象出现的现实背景和研究背景下,当前区域发展差距的理论根源是什么?另一方面,不同时空转换下的区域发展政策,与市场的基础性作用一道,助推形成的“南北差距”究竟呈现出什么样的政策逻辑机理?循着以上的问题,本文尝试做出相应回答。

二、“南北差距”格局逐步形成的理论解释

“南北差距”态势的形成,主要在于南北地区各省份在面对工业化发展阶段过程中需要进行制度改革或探索时,对区域的制度改革探索程度不一,即工业化阶段演变上的制度改革的探索创新度契合性不一,从而导致了区域经济发展驱动力的不同,逐步形成了不同省份或南北地区的发展水平差异,即“南北差距”。

对于区域中的各级地方政府来说,他们是制度的供给者。在促进经济增长的目标考虑下,地方政府会采取有利于本地区经济发展的制度供给,这使得政策优惠、技术创新、产业政策等改革探索出现制度要素回报效应差异[8]。基于南北地區在区域发展中所形成的路径依赖、制度锁定的不同情形,改革探索的制度创新也就具有不同的要素回报效应(见图4)。

根据新制度经济学的观点,改革探索等制度的变迁与学习的速度呈正相关,但变迁的方向取决于获取不同区域的预期回报水平。当一个省份或城市的改革探索由于原产业价值链地位而导致产业转型升级水平不同,即从改革探索中所获取的发展动能不同,进而导致经济增长水平出现差别。究其原因,一方面,改革探索在不同地区、省份或城市的体制锁定程度不同,其中包括体制粘性、区域规制性等,从而使制度创新地位在不同地区出现不同;另一方面,改革探索本身的制度创新成本、制度创新收益不同,使得不同地区、省份和城市因收益而出现不同的改革收益群体,由此对改革探索制度的支持程度也就不一。本文将改革探索的回报效应分成要素回报迅速递增和要素回报递增较慢(甚至出现递减)两个方面探讨,以得出我国区域发展差距出现的理论解释。

1. 改革探索的要素回报迅速递增。在大部分南方省份或城市,由于其临海、临江的区位优势,加之对新生事物、新生制度的接纳程度较高,因此对原有制度的体制粘性较差,容易接受新的改革探索。这是制度创新对地区体制锁定的一种打破。同时,由于这些地方商业氛围浓厚,且制度创新的推动者、实施者和接受者都是敢于冒险和探索的,从而形成了一种支持改革创新,且能够大刀阔斧地实施改革探索的场域,这种场域对制度变迁中的制度创新的规制较少,形成了一种有利于改革探索制度落地的畅通渠道。基于体制粘性和区域规制性的程度深浅,形成了区域发展政策在区域、省份和城市中的制度优势地位。支持改革探索的制度创新地位较高,就产生了较低的制度创新成本。同时,改革探索也因体制粘性和区域规制性较低而产生较高的制度创新收益(或预期)。基于制度创新成本和制度收益的比较与权衡,使得改革探索政策中的大部分利益群体支持制度创新,进而引致制度创新支持的群体规模增加,反对制度创新的群体规模减少。在整体循环上,较低的体制锁定程度和要素回报递增效应(或回报预期)之间形成良性互动且不断加速,推高改革探索在这些地区、省份和城市的经济增长水平。

从区域发展宏观格局的调控政策来看,虽然国家一直对东北、华北等重化工传统产业进行扶持以推动转型升级,但由于北方地区体制锁定等因素的阻碍,导致其地区产值总量差距变大、经济增速下降甚至为负,人口也大量流出。而南方改革探索的边际贡献效应不断推高,使得南方或东部沿海地区改革探索的叠加效应愈发明显。从区域发展的中观改革政策探索来看,所探索的国家级新区、综合配套改革试验区、自由贸易试验区、开发开放试验区、经济带(经济区)、城市发展群、省际交界合作区、国际旅游岛等区域发展政策更多出现在南方地区,区域发展的政策效益形成乘数效应。从微观层面的发展动能政策来看,由于利好的区域发展政策能够顺利传导至城市乃至形成税收、土地、资金、科技等动能促进政策,使得政策传导绩效形式多样、渠道畅通,促进原有边际收益递减的传统产业转型升级以及经济结构的转变。体现在经济发展指标上,主要表现为地区生产总值上升、财政负担减轻乃至人口(特别是有生劳动力人口)的不断聚集。

2. 改革探索的要素回报递增较慢甚至递减。在大部分北方地区的省份或城市,其对新生事物、新生制度的接纳程度较低。加之这些地区、省份强烈浓厚的传统官本位思想,其对传统制度的体制粘性较强,不愿意接受新的改革探索,这使得改革探索的制度创新对体制锁定的打破难度较高。同时,由于这些地区属于传统重工业基地,原有利益格局被打破后容易造成既得利益群体的利益受损,甚至造成社会动荡和经济滑坡。国有企业、工人以及由此产生或寄生存在的产业都处于原有利益链条上,从而形成了一种有意无意拖后或阻碍改革探索的进程。因此政府对产业转型升级的积极性和迫切性较低,而更多为了自身能在官员晋升的竞争锦标赛胜出考虑[17-18],进而被裹挟形成一种较高的阻滞性区域规制。这使得改革探索等制度创新在区域发展中处于不利地位。基于较强的体制粘性和较高的区域规制,形成了改革探索的较高制度创新成本,由此使得制度创新的要素回报递增速度较慢,或者出现无制度创新的要素回报甚至递减的情形,即制度创新的收益较少或为零。那么,区域内对改革探索的支持群体不断减少,维持原有发展体制的群体规模不断增加。在整体循环上,较强的体制锁定和制度创新要素回报低增长(或不增长)效应之间容易形成一种不良循环,进而拉大这些地区与先发地区的差距,形成“南北差距”。

从区域发展宏观格局的调控政策来看,由于北方地区尤其是华北、东北次经济板块一直是传统的重工业基地,其所形成的国企体制对新型的制度探索形成了较大阻碍,从而形成宏观层面的体制阻塞,影响区域发展。从区域发展的中观改革探索政策上来看,促进区域发展的政策多数都集中在南方,而北方所占比例稍少。即使如此,北方区域的区域支持政策相比南方并没有少多少。但是,区域政策效益因北方地区的传统重工业产业转型升级困难,以及原有基础薄弱的因素,导致其区域发展政策的叠加效益趋减,转型较慢区域的发展逐步拉低政策投入强度和产出。从微观层面的发展动能政策来看,由于北方地区的微观发展动能政策出现半阻滞传导甚至完全阻滞,这使得促进城市发展的税收、土地、资金、科技等不同类型的动能促进政策无法形成对经济增长的推动作用,从边际效益视角来看,对地方政府、企业和老百姓的刺激乏力,导致投资额度的边际收益递减。

三、“南北差距”形成背后的政策机理

兴衰变化是任何一个发展区域都必然存在的现象,区域发展并非是一成不变的形成状态,也是一个动态发展的过程。这种动态变化既包括区域发展的时序演化逻辑,也包括区域发展上的空间转换逻辑。21世纪以来,我国区域发展格局演化的时空转换都以区域政策的改革探索为支撑,形成了区域中性、区域干预、区域中性+区域干预的空间政策演变逻辑[19]。这一理论为本文分析区域发展的政策机理提供了思路。但是,本文所要解决的是时空转换背景下,我国区域发展上总量和均量都出现“南北差距”的现实政策逻辑。21世纪以来,我国区域发展政策存在着宏观协调、中观倾斜和微观突破的政策机理[20]。宏观的改革探索(五年规划)、中观的区域政策(城市群、自贸区、国家级新区、大湾区、铁路港等)以及微观的创新驱动政策(技术、产业、投资、财税、环保、人才)等方面的探索,与市场的基础性作用一起助推形成了南北差距。

(一)宏观发展政策的国家协调逻辑

结合区域发展差距的现实特征,本文认为,区域发展差距的政策机理体现在国家协调逻辑层面,既有Hechter所描述的多元至一元过渡的旧国家发展逻辑[21],也有马戎所描述的新国家发展的“供给—扩散”型逻辑。本文将其称为宏观格局把控的国家协调发展逻辑。以我国2000年以来的“五年规划(计划)”政策入手,分析这一宏观发展政策的逻辑机理(见表1)。

从表1来看,国家的区域发展政策从2000年甚至更早以来,经历了关注东西差距(2000年前),实施西部大开发(2000年至今),关注西部发展与开发的同时,将北方和东北地区的发展提到了政策高度(2012年至今)。从整体来看,国家的区域发展政策

更多是着眼于宏观协调发展,是全国一盘棋的政策支持方式,其现实政策逻辑简单来说就是“不损有余且补不足”,这使得先发区域和优势区域的区域发展越来越快,而后发区域虽然得到政策支持,但由于基础较差、存量相对较小,导致差距逐步拉大。分地区来看,原先的差距是东中西差距,东部沿海地区为先发区域,中部、西部地区是后发区域,但随着区域政策支持所收到绩效的不同态势呈现,即改革探索的边际贡献效益出现差别,使得南方区域或东部沿海区域改革探索的叠加效应愈发明显,这在前文的总量描述中可以得到体现,更在近几年的人口转移态势上得以体现。

国家区域发展政策的现实逻辑在国家的历次“五年计划(规划)”中得以体现。在2018年11月中共中央、国务院所发布的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》(以下简称《意见》)中,国家区域协调发展的宏观把控逻辑更是以专门的、顶层设计的形式予以了确定和完善。 第一,从政策设计上来看,《意见》中关于区域发展的部分共有区域战略统筹、区域合作、区域互助、区际利益补偿、区域政策调控以及区域发展保障等六大机制设置。第二,从区域发展的政策倾斜来看,无论是经济带、经济区、国家级新区、城市群等这类关于面上的区域协调发展,还是中心城市、首位城市等支持上,其所表现出来的政策倾斜度更多是倾向于秦岭—淮河线以南的区域。第三,从区域政策的出台部门层级来看,2018年之前国家对区域发展的关注,更多是以国家发展和改革委员会的层面进行调控,辅以专门的政策文件予以强化。2018年之后,对区域政策的关注层级和政策上升了,直接在中央(中办、国办)文件、“十四五”规划中专题或专章论述。区域发展的政策出台层级经由国家部委升格到中央层面,成为区域发展宏观格局把控新的转折点。由此可见,我国的历次国家级“五年规划(计划)”是国家把控区域发展格局的逻辑逐步转变的过程,而党中央、国务院所出台的意见则是这种宏观把控逻辑的演变和发展结果,从而形成了新时代区域发展政策在国家层面的逻辑机理。

(二)中观改革探索的区域干预逻辑

由于区域空间发展政策同样会存在“失灵”现象,以均衡的区域发展政策施行于不同区域间几乎是不可能的,只有根据不同区域的发展进程和比较优势,制定相应的区域发展政策,才是促进区域协调发展的路径[22-23]。即以区域政策的非均衡协调促进区域发展的均衡协调。我国区域发展的中观改革探索政策因为南北地区对宏观政策的传导畅通度不同,以及在制定区域发展政策的干预力度不同,导致南北差距的形成和扩大。以南北为区域划分,分析2000年以来的区域发展政策,可以发现这一系列的区域发展政策是有迹可循的,即南北区域的区域发展改革探索政策因为区域干预的多寡,即宏观发展政策在中观层面的传导顺畅度而呈现出不同的逻辑特征(见表2)。

1. 21世纪前的区域政策逻辑。基于新中国成立后的政治和军事大背景,当时我国区域发展政策更多是经济服务于政治或军事的,因此出现了“大跃进”“三线建设”等区域发展政策。改革开放之后,先后以首批4大经济特区开放、海南省经济特区开放,沿海沿江开放区的形成和推动,支持南方地区发展的态势初步形成。因此有学者指出南北地区的经济总量(GDP总量和财政收入)差距在1979年就出现,出处则来源于此。而本文研究发现,全面差距,如年度增速、南北地区生产总值等总量指标的差距,则是在2000年前后才出现。从区域发展的政策逻辑来看,这一阶段的区域政策逻辑出现了两次转变:第一[HJ2.15mm]次转变是区域发展从经济服务政治、军事到以经济建设为中心;第二次转变是以经济建设为中心的铺开式发展向重点区域布局。

2. 2000—2011年前的区域政策逻辑。从21世纪前一年的西部大开发政策,到依次开始实施的东北振兴、中部崛起、东部率先发展等政策,这一时期的区域发展已经开始在总量规模上全面出现差距,甚至差距开始出现拉大的趋势了。从整体来看,中央已经开始发现东北地区的老工业基地转型升级出现桎梏,华北地区传统重工业增长乏力,以及中部地区塌陷,体现在南北地区的发展上就是南快北慢、南[HJ2.05mm]好北差。因此在区域政策的调控上,更加注重华北、东北等传统产业基地,即区域干预的倾斜度更为明显;另一方面,该阶段在世界范围内都更关注生态、环保等问题,区域政策上更加重视从关注区域中物质、财富等的经济发展,转变到更加重视“人”的协调发展。体现在具体指标上,主要是相关人均指标开始出现一些差距显现的迹象。从区域发展的逻辑来看,这一阶段的区域干预逻辑是从干预“空間”到干预“人”的发展。

3. 2012年至今的区域政策逻辑。2012年,党的十八大报告所确立的区域协调发展政策在促进区域发展上采取了一系列措施(见表2)。但是从南北分区域来看,大部分促进区域发展的政策都集中在南方,譬如国家级新区,南方区域占了11个,北方占8个;自由贸易试验区南方占了13个,北方仅占8个;城市群的发展促进上,三大核心城市群长三角和珠三角都在南方,2018年11月出台的《意见》中城市群整体比例上南方城市群七占其四,北方七占其三,等等。在区域类型逐步划分精确、空间规划体系逐步完善、区域协作不断深化以及相关配套政策日渐完善的背景下,南方地区的政策效益不断得到正回报,且回报效应不断推高,形成了乘数效应。而北方地区虽然区域支持政策相比南方并没有少多少,但区域政策效益因传统重工业产业转型升级困难,以及原有基础薄弱的因素,从而导致其区域发展政策的叠加效益是趋减的,且转型较慢区域的发展逐步拉低政策投入强度和产出。

(三)微观层面的发展动能政策传导与反馈逻辑

微观层面的区域发展并不是独立王国,而是与宏观的国家整体区域发展政策,以及中观层面的南北地区、各省(市)区的区域政策相联系的。通过政治上的行政级别划分传导渠道,以促进区域发展所投入的资金、政策、土地、人才、技术、管理等方面资源为媒介,最终转变为促进区域发展的动能,使顶层设计的政策意图在微观层面得到体现,促进区域协调发展,这是区域政策逐级传导的逻辑理路。在区域政策向下逐级形成各省(区、市)、各地市、各县的发展动能后,不同发展区域基于自身的发展条件和现有优势,形成促进当地产业结构、财政收入结构、投资支出结构的改变,而区域发展政策的最终成效就体现在总量上如地区生产总值、财政收入等方面,均量上的人均GDP、人均可支配收入等方面。区域发展政策从顶层设计到最后实施形成政策绩效以达到区域政策制定的目标,并不是从上至下“一竿子到底”的,而是需要经过从宏观到中观再到微观的一系列传导,在微观层面得到贯彻实施后才形成区域发展的经济现实。不论是区域政策的传导还是传导后所形成的动能绩效反馈,问题的关键在于政策传导的顺畅度和最终所获取的动能绩效(见图5)。

1. 区域政策的顺畅性传导。第一,从政策传导的表现形式来看,宏观层面的顶层设计政策(如《意见》、国家级“五年规划”)为中观层面的区域或省份所充分吸收和再度细分,形成具有各自针对性的政策;由此,中观层面的区域或省域的城市群、国家级新区、自贸区等政策再完全传导至微观,形成各自的税收、土地、资金、科技等不同类型的动能促进政策,完成政策传导。第二,从政策传导的渠道来看,这种顺畅的政策传导渠道丰富多样,譬如有通过国家各部委以专项项目的形式下沉至区域、省份乃至市县,形成地方与部委之间的区域发展项目;有不同级别地方政府之间,以配套或奖励形式所形成的区域发展项目;还有不同层面地方政府通过采取PPP、BOT、BOOT、BOO、BLT、TOT等多种形式吸引社会资金,形成公益性和营利性兼具的地方发展项目等。第三,从政策传导绩效来看,由于宏观到中观再到微观的政策传导形式多样、渠道畅通,因此顶层设计的区域发展政策能够形成区域、省份乃至市县的发展动能,促进原有边际收益递减传统产业的转型升级,以及经济结构的转变,在经济发展指标上体现为经济产值的上升、财政负担的减轻乃至人口(特别是劳动力人口)的不断聚集。

2. 区域政策的半阻滞传导。第一,从政策传导的表现形式来看,区域政策的半阻滞传导分为两种类型:一类是宏观区域发展的顶层设计政策与中观的区域(或省域)发展政策传导顺畅,而中观的区域(或省域)发展政策对微观的市县层面传导不畅;另一类是在宏观层面的发展政策传导至中观层面就存在阻滞,导致中观层面的区域(或省域)发展政策对微观层面的传导存在“过滤”或阻滞,使得动能转换的发展政策对区域发展的促进与改变较小。第二,从政策传导出现一定程度阻滞的原因来看,其主要在于不同区域(或省域)对传统产业转型升级所带来的阵痛承受能力不同,对实行政策改革后的心理预期缺乏信任和期望。在促进区域发展政策制定、执行和落地方面,出现打折扣、变通执行等情形。由于不利于效率提升的非正式制度在区域发展中具有一定的阻滞作用,进而带来区域发展中的差别。第三,从政策传导阻滞所产生的影响来看,这种具有一定程度阻滞的政策传导所带来的政策绩效可能不能完全达到顶层设计政策的政策目标,也会使市场主体如企业、投资者乃至消费者的政策预期与实效出现偏差,从而使后续的区域政策刺激失去其应有的作用,出现大打折扣的现象。

3. 区域政策的完全阻滞。第一,从区域发展政策在微观层面传导出现阻滞的态势来看,主要表现为顶层设计与宏观区域政策、中观区域政策与微观的产业、技术、税收、土地等政策之间存在着不对应和偏差的情形,各省份、地市、县等各级地方政府层面之间存在着不信任、不合作的情形,技术政策、产业政策、投融资政策、财税政策、环保政策、人才政策等之间存在着脱节乃至互相“打架”的情形,以及市场环境中的企业或投资者对政府产生怀疑、批评等不信任情绪或行为,这种政策的传导也许就可能导致政策失灵。第二,从区域政策“传导失灵”的原因来看,主要是传统工业占比较大的地区、对供给侧结构性改革的承受能力较弱,尤其是传统低端产能的转型升级、国有企业成本削减等,存在着一定的路径依赖而无法实现政策传导和执行,或地方政府与传统工业企业之间的价值追求存在偏离乃至相悖,进而导致政策的执行与实施出现“两张皮”的情形。第三,从区域政策在微观层面出现阻滞的影响来看,与前述的政策半阻滞传导影响相比,这一类型的政策传导所收到的绩效就更为微小,如经济总量增长缓慢、地区产值增速下降乃至为零为负,人口出现大量外迁等现象。从边际效益视角来看,由于经济增速下降、趋缓,每一投资额度的边际收益就出现递减的情形,这与区域政策传导顺畅的地区出现的累加效应就是天平的两极。

四、结论与展望

面对近年来我国区域经济发展格局中政界和学术界都十分关注的“南北差距”问题,结合学者前沿研究和区域发展当前态势,本文研究发现:一方面,在区域发展格局差距的理论解释上,由于在政策传导上的顺畅度不同,导致不同地区的要素回报效应出现差异。另一方面,“南北差距”的区域发展态势,寻找这种差距演化的现实理路尤其是政策理路是尤为重要的。南北区域发展差距的出现与国家协调发展的宏观格局把控逻辑、中观改革探索的区域发展干预逻辑和微观层面的动能政策传导与突破都是有关的。本文的政策含义是,促进南北经济协调发展,其关键是转换经济发展动能。具体的政策指向是通过深化改革,消除地方经济发展中动能转换的障碍。同时,国家在政策上多偏向北方的指导作用,分别从宏观、中觀和微观上解除政策偏向。

就区域发展“南北差距”的理论解释和政策机理因素方面,还有若干值得继续深入的课题。譬如:第一,产业价值链环流无论是在先发地区还是后发地区都能够产生经济增长,但增长效应的高低可能还与制度创新的要素回报效应相关,如何从制度创新上激励地方主政者和市场主体愿意接受和参与改革探索形成区域发展的新动能?第二,虽然“南北差距”已经引起政界和学术界的关注和讨论,但“南北差距”与“东西差距”并存的态势如何解读?譬如南方增长较快而西南次经济板块的增速较快对“南北差距”形成乃至推高南方发展水平,而西北次经济板块如新疆、青海等地增长较慢对“东西差距”格局的维持,将会使“南北差距”与“东西差距”并存的这一重叠过渡期将维持多久?第三,在北方人口大量流出而南方人口大量流入,即劳动力要素发生大规模“北—南”转移的背景下,以及南北地区在发展动能政策转换和传导的顺利程度方面,这种“南北差距”是一种短期现象还是中长期现象?“东西差距”将成为历史,还是在东部地区动能转换成功后再度成为区域发展的整体格局?这都是未来需要继续深入研究的课题。

注释:

①根据地理学界以秦岭—淮河线划分南北地区的方法,对中国31个省份(未包括中国香港、澳门和台湾)进行了南北方划分。北方地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、山西、内蒙古、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份,共计15个省份。南方地区包括上海、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川、云南、贵州、西藏等省份,共计16个省份。需要说明的是,处于秦岭—淮河线以南的中国香港、澳门和台湾地区暂未列入。

②国际铁路港是指为了响应中央关于改革开放向纵深发展的基础设施,将“丝绸之路”“海上丝绸之路”“长江经济带”、陆海新通道建设等区域发展战略贯彻落实,推进“一带一路”倡议和构建“国际陆海联运”走廊等,在各重要节点城市所建立的深化改革、扩大开放的重要载体。根据现有资料,国内目前的铁路港有成都国际铁路港、南宁国际铁路港、重庆国际铁路港、长沙国际铁路港等。以成都国际铁路港为例,其是按习近平总书记2018年2月来川視察时提出的“要强化网络和拓展网络,利用蓉欧快铁这张名片,打造蓉欧枢纽”指示,建设立足内陆、承东启西,服务全国、联通世界的“国际内陆第一港”。

参考文献:

[1]储思琮.解读李克强山东考察“路线图”[N].新京报,2017-04-23.

[2]陆铭.也谈南北差距在人口流出地要进行减量规划[EB/OL].http://epaper.21jingji.com/html/2019-04/03/content_103404.htm,2019-04-03.

[3]盛来运,等.我国经济发展南北差距扩大的原因分析[J].管理世界,2018(9):16-24.

[4]李迅雷.我国人口流向已发生部分逆转[J].中国人力资源社会保障,2017(6):57.

[5]杨多贵,等.我国南北地区经济发展差距及演变分析[J].中国科学院院刊,2018(10):1083-1092.

[6]刘夏明,等.收敛还是发散?——中国区域经济发展争论的文献综述[J].经济研究,2004(7):70-81.

[7]董先安.浅释中国地区收入差距:1952—2002[J].经济研究,2004(9):48-59.

[8]高鸿鹰.工业集聚与区域经济发展不平衡:理论探讨和中国经验[D].武汉:武汉大学,2005.

[9]郭爱君,范巧.南北经济协调视角下国家级新区的北南协同发展研究[J].贵州社会科学,2019(2):117-127.

[10]郭妍,张立光.我国区域经济的南北分化及其成因[J].山东社会科学,2018(11):154-159.

[11]戴德颐.基于资源异质性的南北经济发展差距研究[J].技术经济与管理研究,2020(1):94-98.

[12]杜宇,吴传清.中国南北经济差距扩大:现象、成因与对策[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020 (1):148-156.

[13]李善同,等.从价值链分工看中国经济发展南北差距的扩大[J].中国经济报告,2019(2):16-21.

[14]周晓波,等.中国南北方经济分化的现状、原因与对策——一个需要重视的新趋势[J].河北经贸大学学报,2019(3):1-9+39.

[15]张红梅,李善同,等.改革开放以来我国区域差距的演变[J].改革,2019(4):78-87.

[16]李善同.南北区域差距从2015年之后成扩大迹象[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/hy/hyjz/2019-03-31/doc-ihtxyzsm2043386.shtml,2019-03-31.

[17]【美】布坎南,塔洛克.同意的计算[M].陈光金,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[18]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[19]邓睦军,龚勤林.中国区域政策的空间选择逻辑[J].经济学家,2017(12):58-65.

[20]任剑涛.宏观避险、中观着力与微观搞活:中国治理体系现代化的转变[J].政治学研究,2019(1):29-42.

[21]HECHTER M.Internal Colonialism[M].Berkeley:University of California Press,1975.

[22]MARTIN R,P SUNLEY.The New Economic Geography and Policy Relevance[J].Journal of Economic Geography,2011(2):357-369.

[23]HEWINGS,GEOFFREY J D.Spatially blind trade and fiscal impact policies and their impact on regional economies[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,2014 (4):590-602.

責任编辑:母爱英

Research on the Theoretical Interpretation and Policy Mechanism of the “North-South Gap”

Yang Minghong1,2, Tu Kaijun3, Ju Dong2

(1. School of Ethnology & Sociology, Yunnan University, Kunming Yunnan 650091, China; 2. School of Economics, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610065, China; 3. Research Office, Sichuan Public Security Department, Chengdu Sichuan 610015, China)

Abstract:The phenomenon of "North-South gap" in China's regional development is more obvious. It is a new view to start with the kinetic energy conversion policy of the evolution of China's regional structure and put the "North-South gap" under a theoretical perspective and a policy mechanism perspective. From the perspective of theoretical explanation, the formation of the "North-South gap" situation is mainly caused by the differences in the suitability of reforms between the provinces of the North and the South in the process of industrialization development. That is, the return on the elements of reform exploration in the South has increased rapidly, while the return in the North has increased slowly or even decreased. The return on the elements of exploration increases slowly, slower, or even decreases. From the perspective of policy mechanism, the emergence of the "North-South gap" is closely related to the macro pattern control logic of the country's coordinated development, the regional development intervention logic explored by the meso-level reform, and the micro-level kinetic policy transmission and breakthrough.

Key words:the “North-South Gap”; regional development; macro control; regional intervention; development momentum