微型桩加固多级路堑边坡稳定性分析

黄勇军, 周利金, 潘世强, 谭 鑫, 冯龙健

(1.湖南建工交通建设有限公司, 湖南 长沙 410005; 2.湖南省交通科学研究院有限公司, 湖南 长沙 410015;3.湖南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410082)

0 引言

微型桩是一种采用钻孔、配筋和压力注浆施工,桩径不超过30 cm的灌注桩[1]。早期用于加固地基,近二十年开始用于边坡治理。在边坡工程特别是滑坡抢险工程中,微型桩施工速度快、灵活轻便,且与传统抗滑桩相比对坡体扰动很小,施工后桩体与岩土体共同受力,有利于调动岩土体自身抗滑能力。国外有较多微型桩用于加固滑坡、路堤以及基坑等成功案例[2-14]。丁光文[15]将微型桩复合结构成功用于鹰厦铁路路堑边坡病害治理工程。邹越强、谢晓华、何小宏、高永涛等[16-19]也在不同文献中分析了微型桩在边坡加固方面的应用。

用微型桩处理边坡时,一般以群桩出现,由于微型桩群-土相互作用机理复杂,所以暂未见合理的计算方法。微型桩群加固边坡设计计算方面的相关研究较少且不成熟[20]。与传统抗滑桩相比,目前微型桩在滑坡处治工程中尚未大量推广使用。为此,本文以湖南醴陵路堑边坡为依托,对不同桩位微型桩群加固滑坡进行稳定性分析,系统研究微型桩群的组合与布置,并对桩体受力及支护效果进行计算分析,可指导类似微型桩分级治理滑坡。

1 工程地质状况

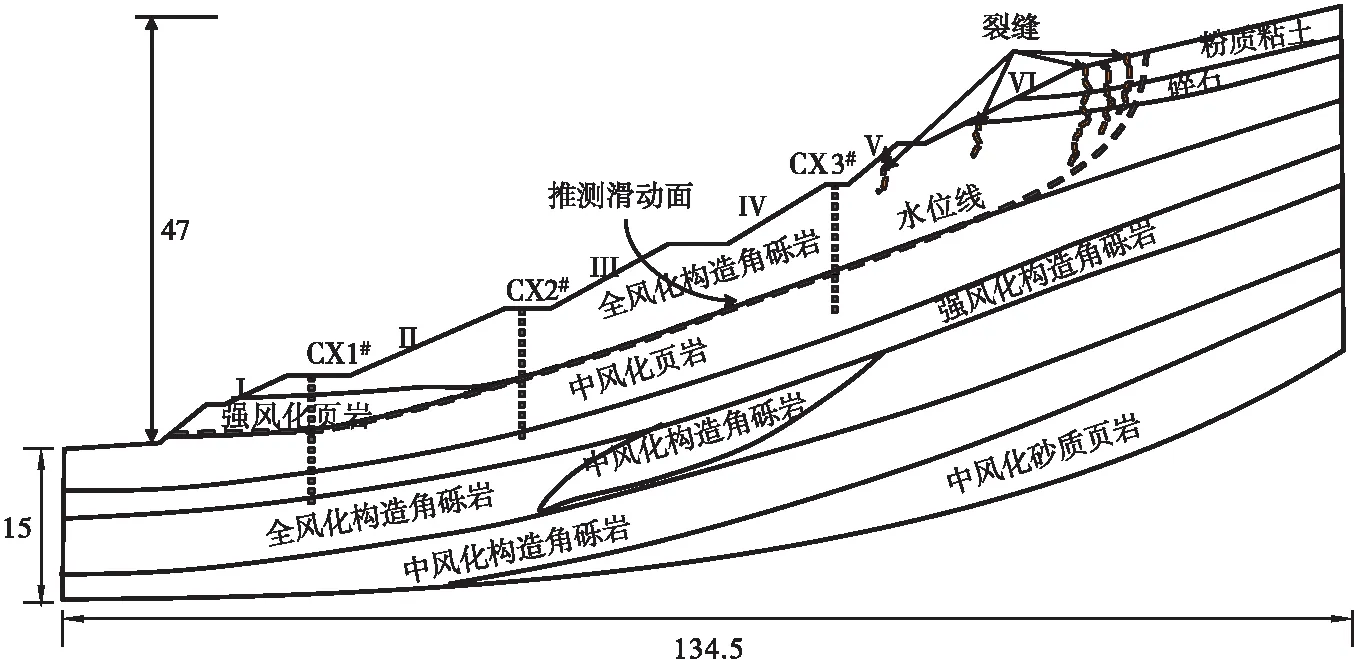

工程位于湖南醴陵,坡高63.4 m。边坡设计采用分级放坡开挖,最大挖方高度处共分8级放坡,级高8~12 m,平台宽度2.4~6.4 m。场地为丘陵地貌,山体主要由石炭系的构造角砾岩、石英砂岩、砂岩、页岩、炭质页岩等岩质组成。该段边坡地层总体特征如下:6~8级坡面分布含砂砾粉质黏土2~3 m,碎石、角砾约2 m;其余各级已无覆盖层,地表为全风化构造角砾岩,厚9~10 m,其下以中风化页岩为主,厚4~6 m,再往下为全~强中风化构造角砾岩,厚10~12 m,具体地质情况见图1。

图1 边坡地质剖面图(单位: m)

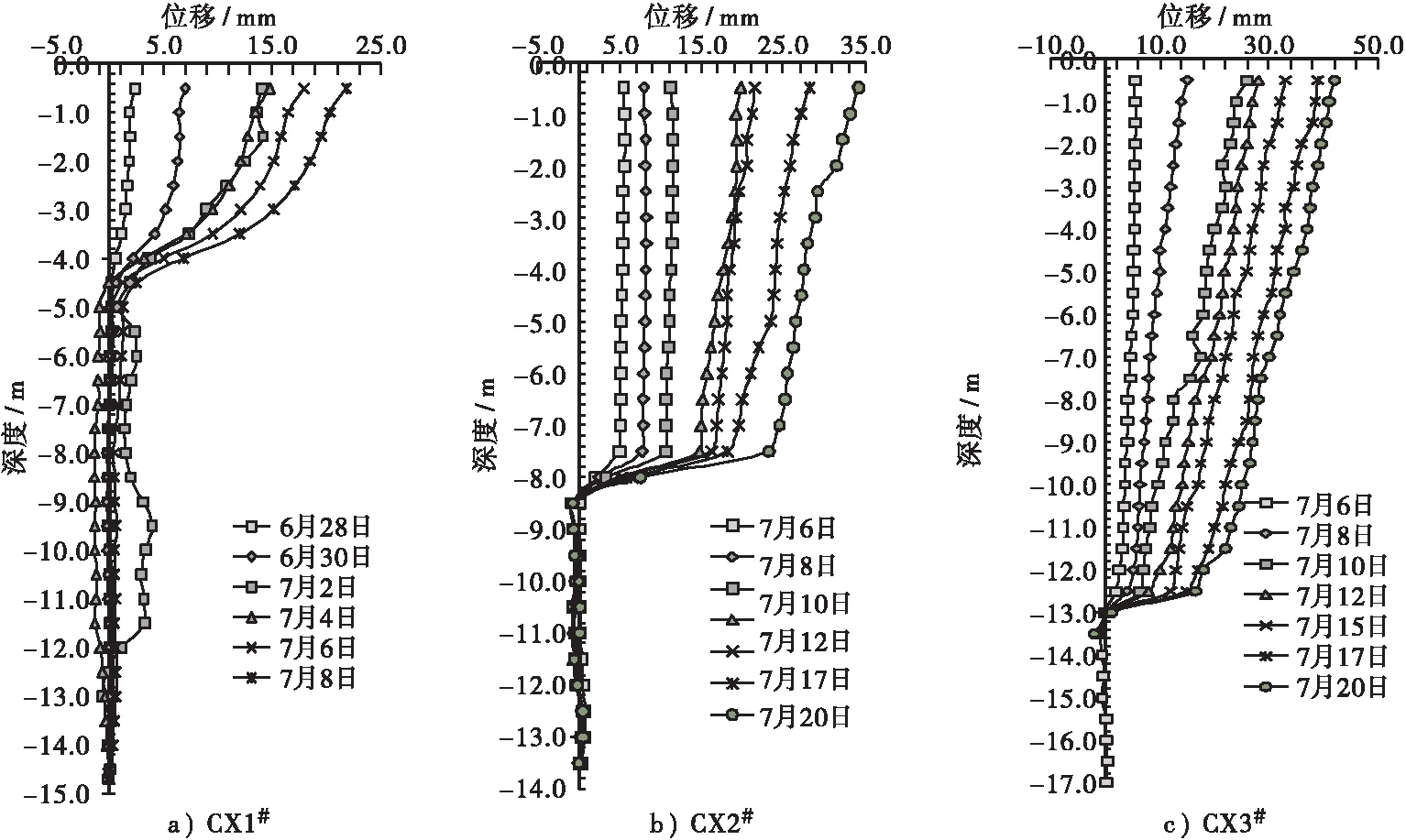

2018年4月~5月,K1104+700~K1104+800段右侧5~6级坡面及平台出现沉降拉裂裂缝,缝宽5~8 cm,落差4~15 cm。6月~7月,对边坡深层位移进行了深层测斜。测斜监测结果揭示CX1#位置4.5 m深、CX2#位置8.5 m深、CX3#位置11 m深范围内坡体产生明显变形,如图2所示。

图2 测斜监测成果

结合边坡的地质资料及地表裂缝发展情况,推断滑坡先由高处坡段逐渐向低处坡段发展;根据挤压剪裂低处坡面的滑动顺序,判断该坡体总体属于折线推移式滑坡体,滑面位于坡面下5~12 m不同岩性分界面处。目前,滑坡体处于极限平衡状态,由于该地雨季降雨量丰富,导致滑体处于蠕滑阶段,如不进行及时加固处治,极有可能产生显著滑动造成危害。

2 微型桩群加固边坡数值模型

2.1 边坡数值模型

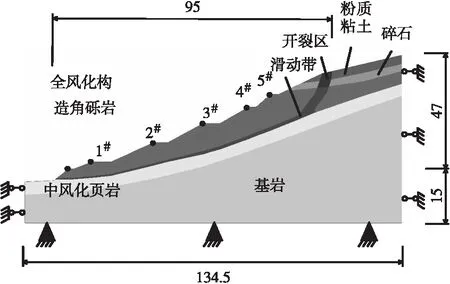

由于工程地质条件复杂,解析方法无法全面分析边坡以及桩体的受力机理,因此结合实际地层建立数值模型,如图3。

图3 坡体数值模型图(单位: m)

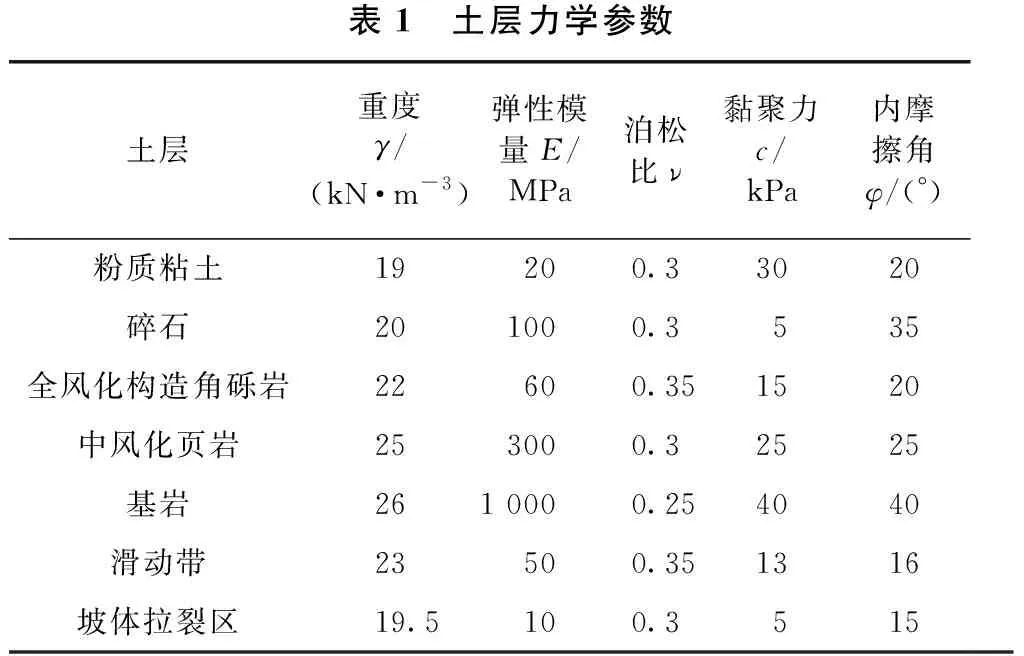

综合边坡数值模型岩体参数与该工程地质勘察报告及目前边坡极限平衡状态反推滑带参数,参数见表1。

2.2 微型桩数值模型

微型桩采用桩体结构单元进行模拟,桩单元与岩土体实体单元之间建立弹簧约束,模拟两者之间的切向和法向受力机理。

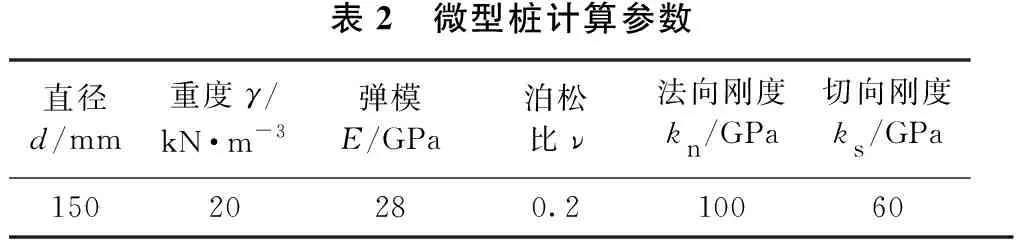

本文拟采用直径为0.15 m的微型桩,桩土界面刚度的参数参考Cai等[21]提出的计算方法选取,法向和切向的黏聚力与内摩擦角则与表1中全风化构造角砾岩的参数取相同,接触面的刚度及桩单元的参数见表2。

表1 土层力学参数土层重度γ/(kN·m-3)弹性模量E/MPa泊松比ν黏聚力c/kPa内摩擦角φ/(°)粉质粘土19200.33020碎石201000.3535全风化构造角砾岩22600.351520中风化页岩253000.32525基岩261 0000.254040滑动带23500.351316坡体拉裂区19.5100.3515

表2 微型桩计算参数直径d/mm重度γ/kN·m-3弹模E/GPa泊松比 ν法向刚度kn/GPa切向刚度ks/GPa15020280.210060

3 不同微型桩支护条件下边坡稳定性

由于边坡模型滑动带水平长度近100 m,故需采用多组微型群桩组合方式进行支护,才能达到工程设计要求。本文拟在1#~5#平台布桩,为对支护方案进行优化研究,采取了5种不同工况进行数值模拟分析。工况一:5个平台,每个平台布置2排桩;工况二:5个平台,每个平台布置3排桩;工况三:1#~3#平台,每个平台布置3排桩;工况四:2#~4#平台,每个平台布置3排桩;工况五:3#~5#平台,每个平台布置3排桩。微型桩滑面以下桩长按照滑面以上部分的0.5倍控制,所以5个平台布置的微型桩桩长依次为10、13、17、18、20 m。

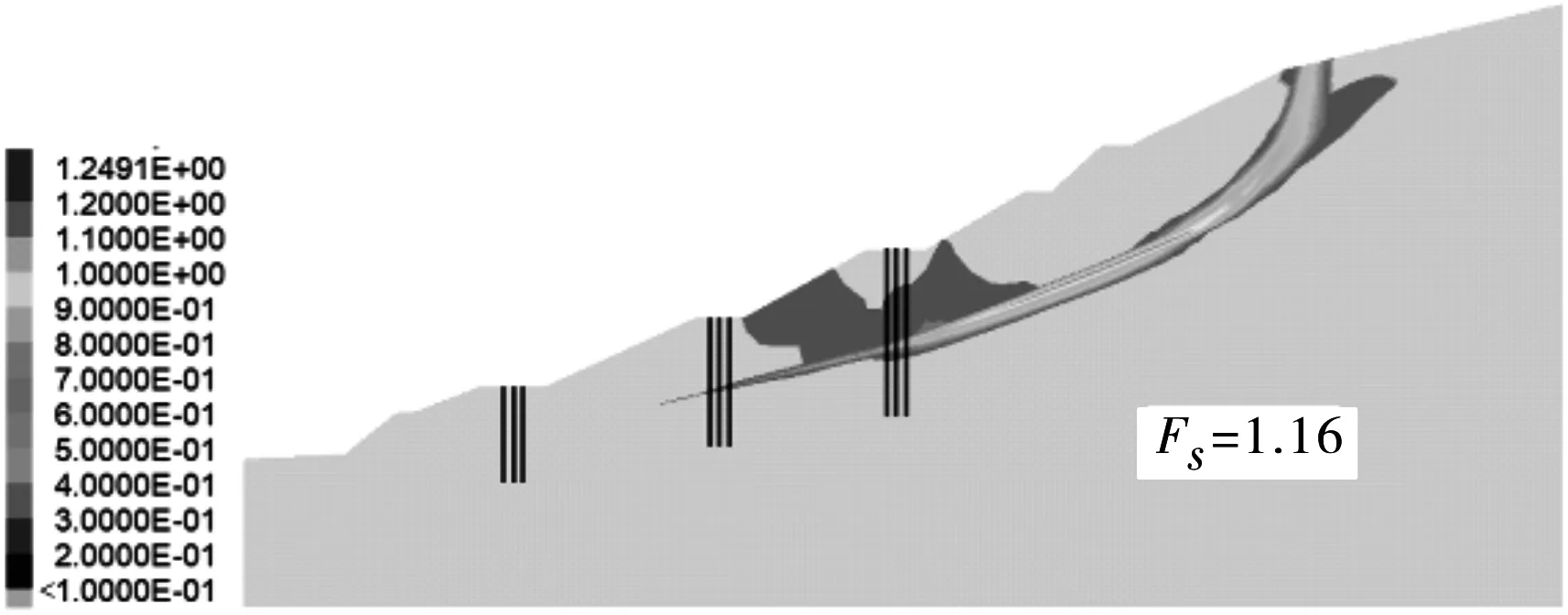

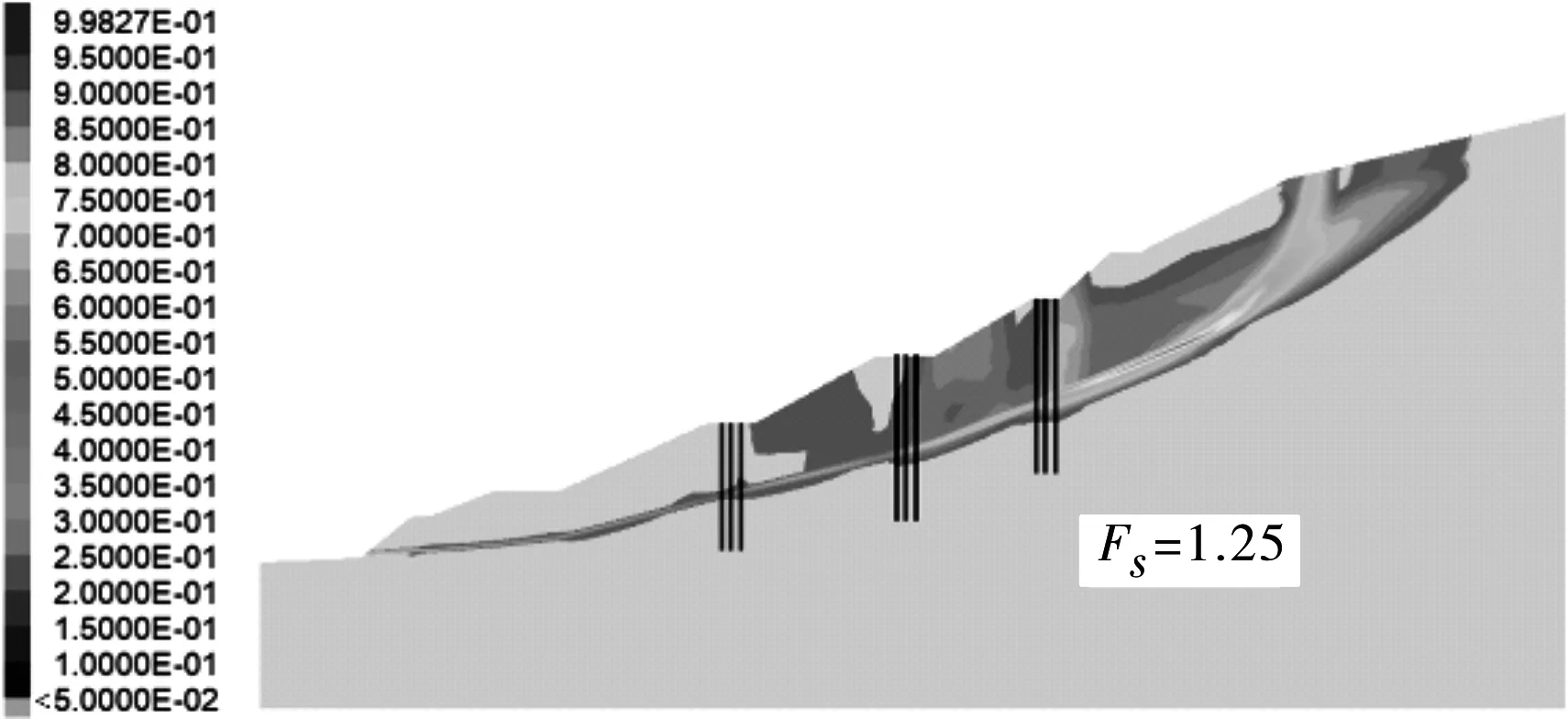

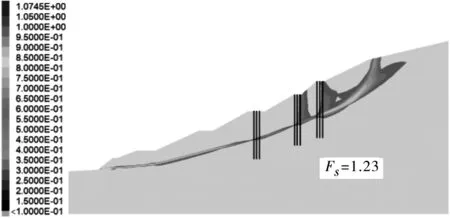

数值模型可采用剪切应变云图来观察边坡的失稳破坏模式,不同微型桩布置工况下边坡模型的破坏模式如图4所示。为明确失稳模式,坡体模型中剪切应变较小区域均为不显示,仅显示剪切应变剧烈发展的区域。根据地勘及监测分析结果,本工程边坡在未进行微型群桩加固之前已经逐渐产生了确定的滑裂带并处于临界稳定状态。因此,未支护边坡产生的破坏形式如图4a所示,塑性剪切带贯穿整个坡体,且安全系数为1.0。

由图4b~图4f可以看出,通过设置微型群桩使边坡破坏模式发生了变化,安全系数均得到不同程度提升。在强度按安全系数折减后,各支护工况剪切^破坏带均从中部和上部台阶的坡脚处滑出。未支护边坡情况下产生的贯通塑性剪切带,在微型桩支护后某些工况下由于桩体的遮拦作用未贯通整个坡体,上部不稳定坡体重量借由桩体传递至基岩,从而减小了来自滑动体上部的下滑推力,使得坡体相对稳定。支护后边坡的变形模式由整体剪切破坏转化为中、上部局部剪切破坏,因此边坡的安全系数得到提高。

a) 未支护

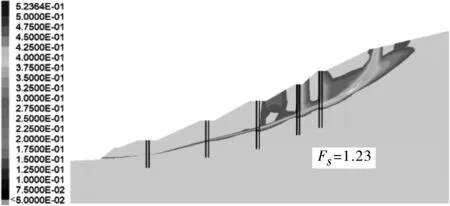

b) 工况一

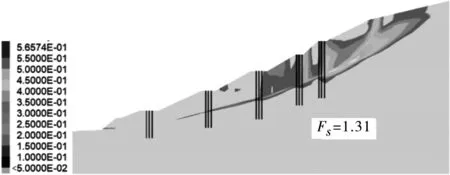

c) 工况二

d) 工况三

e) 工况四

f) 工况五

工况一每个台阶设置2排微型桩,安全系数为1.23,低于路堑边坡的安全系数要求。因为微型桩是刚度较小的柔性桩,需要3排以上的桩群组合达到一定刚度才能起到加固稳定效果。工况二每个台阶增加1排微型桩后,安全系数达到1.31,能够满足该路堑边坡安全系数要求,但从其坡体上部失稳而下部稳定的破坏模式来看,下部坡体支护措施略强;可以在满足安全系数要求下,通过优化微型桩桩位设置来减少一定桩数,降低工程造价。

因为工况三、四和五均采用单台阶3排桩,分别设置于下部、中部和上部台阶处。由图4d~4f可知微型桩布置在边坡中部(工况四)安全系数最大,布置在边坡上部(工况五)安全系数次之,布置在边坡下部(工况三)安全系数最小,故微型桩布置在边坡的中上部时加固效果最优。

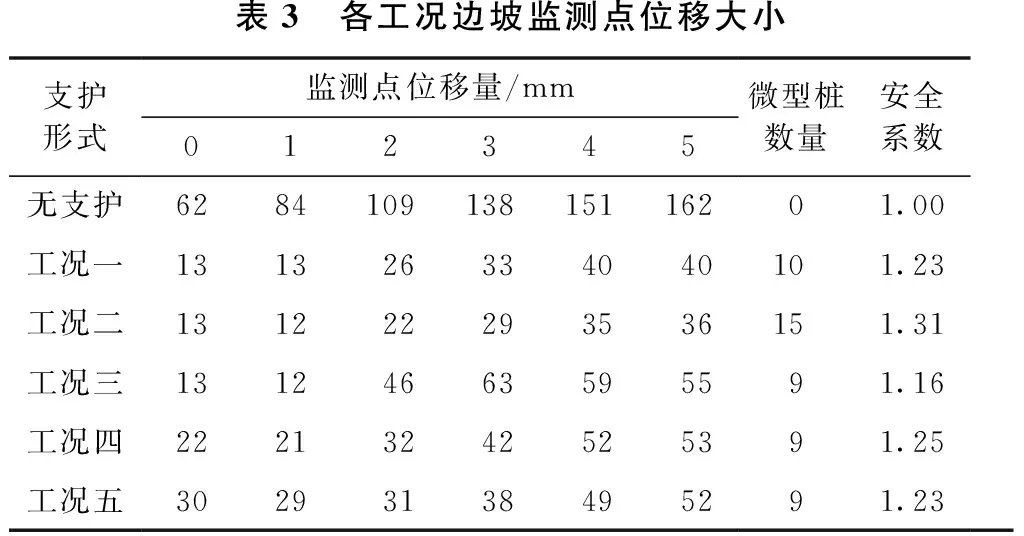

边坡经微型桩支护后产生的位移能在一定程度上反映出边坡稳定性,也就是说支护后边坡产生的位移量越小,相对应的边坡安全系数越高。边坡各支护形式的监测点位移、微型桩的数量以及安全系数见表3。

从经济与安全方面考虑,工况四布桩形式所需桩的数量少,且支护后坡体位移量居中,能够满足规范安全系数要求,故本边坡加固方案拟推荐工况四的微型桩布置形式。由此根据边坡的破坏失稳模式制定方案能够更加经济有效地支护坡体,对于局部失稳破坏的情况,应在保证其整体稳定性后加强局部支护。

表3 各工况边坡监测点位移大小支护形式监测点位移量/mm012345微型桩数量安全系数无支护628410913815116201.00工况一131326334040101.23工况二131222293536151.31工况三13124663595591.16工况四22213242525391.25工况五30293138495291.23

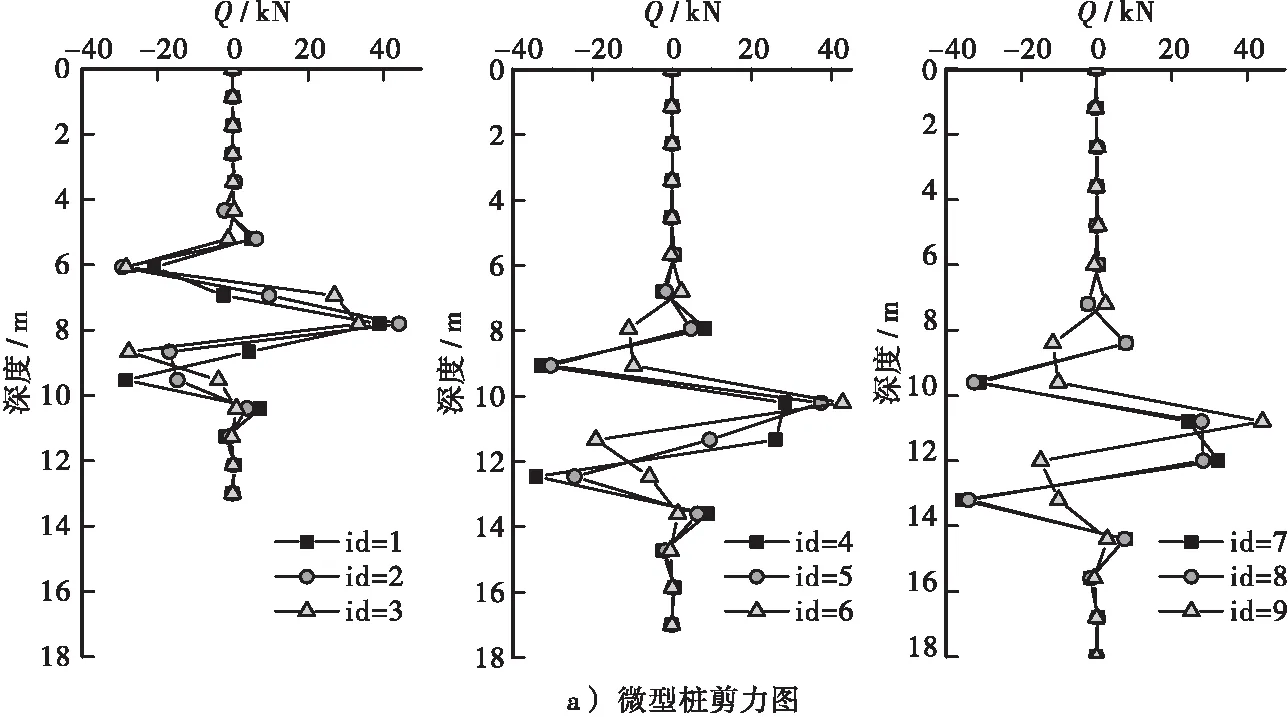

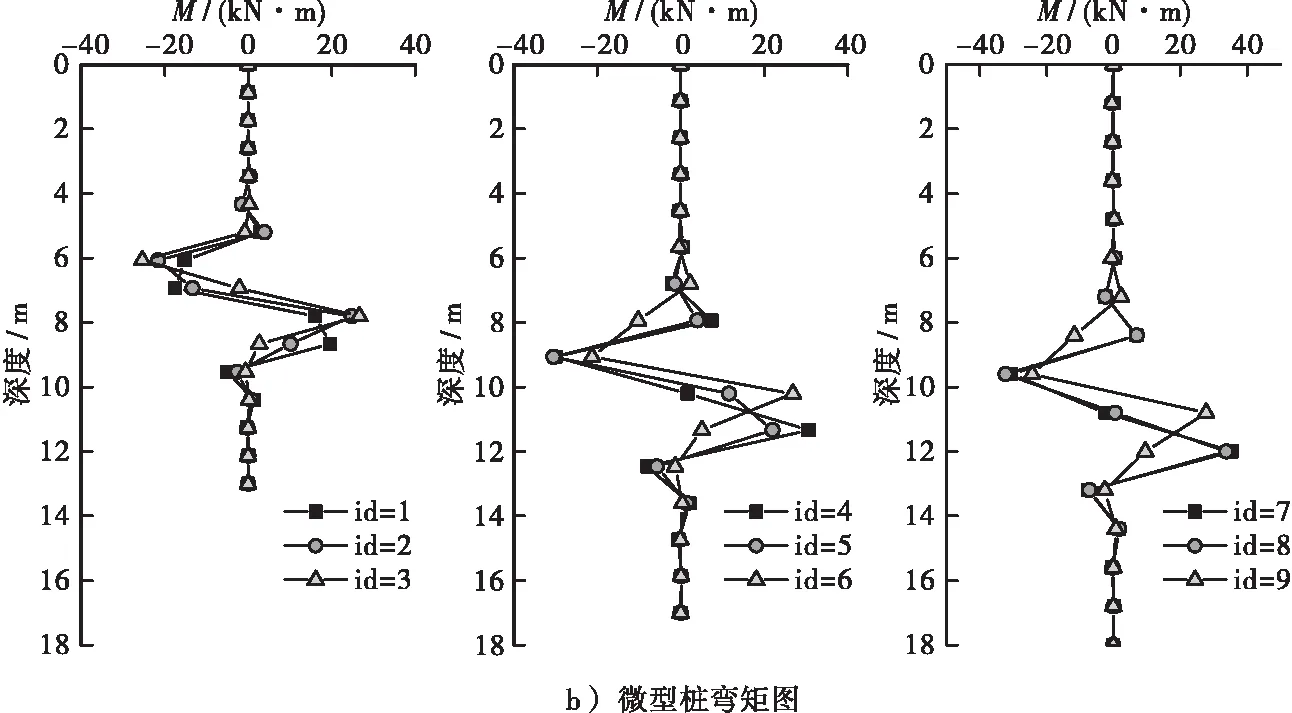

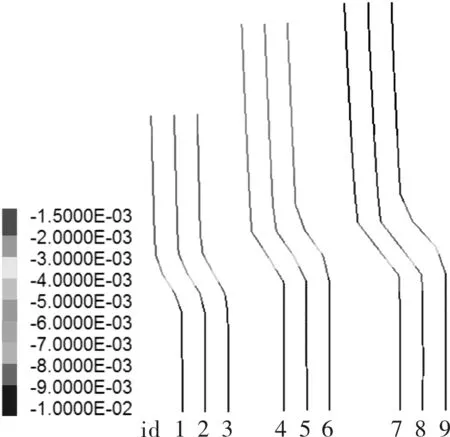

图5为工况四下微型桩的桩身内力图,其中id编号1~9依次为边坡从底部往上布置的9排微型桩。由图5可知,各微型桩剪力最大值均出现在滑带附近;弯矩沿桩身呈S型分布,滑带下部弯矩较其上部弯矩稍大,最大值位于滑带下部2.5 m之内,滑带上、下位置处最大内力的符号相反;桩身两端内力较小。图6为工况四下各桩的水平位移云图及变形图,由图6可知,微型桩在正常工作状态下的最大位移位于桩顶,约为1 cm,可见微型桩发挥作用时对边坡位移的约束良好。图中位于同一平台的3排桩弯曲变形程度相似,与内力图的分布形式一致。各排桩的变形程度随平台上升而逐渐增加,最大桩身内力值亦随之增加。可见越是靠近后缘,微型桩内力越大。这是由于4#平台上桩承受滑带以内的坡体自重最大,3#平台次之,由于其它平台微型桩的抗力作用,2#平台上的桩所承受的滑坡推力相对最小。

图5 工况四支护后各微型桩的内力图

续图5 工况四支护后各微型桩的内力图

图6 工况四下各桩的水平位移云图及变形图(变形放大300倍,单位:m)

4 结论

应用强度折减法原理,通过数值模型对工程边坡采取微型桩加固形式的稳定性进行了研究分析,得出以下结论:

1) 采用微型桩对边坡工程进行加固处理,能够有效提高坡体稳定性、限制坡体位移发展,支护后边坡不会形成贯通的塑性滑移区。

2) 通过分析多种不同微型桩布桩形式的计算结果,可知采用多级组合布置的微型桩在支护边坡工程中具有一定灵活性。在保障坡体整体稳定性基础上,可以通过优化设置,有效加强局部危险区域的支护来提高安全系数,降低工程造价。

3) 通过对微型桩群各桩内力分析发现,微型桩群内力与单桩有着显著不同,不同位置、不同排数的抗滑桩内力,目前无法用统一的解析方法获得,仍需要进一步研究。