长江流域(安徽区域)淡水双壳类物种多样性及分布*

余青青,孙庆业

(1:安徽大学资源与环境工程学院,合肥 230601) (2:湿地生态保护与修复安徽省重点实验室,合肥 230601)

淡水双壳类隶属于软体动物门(Mollusca),双壳纲(Bivalvia),全球约有1200种淡水双壳类动物,广泛分布于世界除南极洲以外的江河、湖泊、溪流、库塘、沟渠等淡水水域,是淡水生态系统重要组成部分[1-2],更是淡水生态系统中物质循环、能量流动中重要的一环. 淡水双壳类通过滤食水体中藻类、颗粒物,吸收重金属和大有机分子,促进泥水界面的物质交换,在水体自然净化、栖息地构建、生态修复以及生物监测等方面起着重要的作用[3-6].

长江流域是世界生物多样性的热点区域,目前已记录淡水双壳类动物90种,其中属于中国特有种双壳类54种,是东亚蚌类的中心地带[7-9]. 近几十年来,由于江湖阻隔、水体污染、淡水双壳类及其寄主鱼类的过渡捕捞以及全球气候变化等各种人为和自然因素的干扰,淡水双壳类生存状态岌岌可危[10-13]. 舒凤月等[14]的研究表明,40种双壳类中29种(占72.5%)处于近危和受威胁的状态;Liu等[15]的研究也发现,69种蚌目物种中有35种(51%)处于近危和受威胁的状态,较10年前增加了10%,另有16种蚌目物种因为数据缺乏,未得到评估.

长江流域(安徽区域)位于长江流域下游,水系错综复杂,双壳类种类丰富[8,16]. 但是关于该区域双壳类资源现状的调查研究较为有限,已有研究仅涉及巢湖、石臼湖、武昌湖、南漪湖、菜子湖、华阳河湖群等湖泊[14, 17-20](1)安徽省长江水系重点水域渔业资源调查报告汇编. 安徽省人民政府水产局区划办公室, 1985.以及青弋江、水阳江等长江支流[16,21]. 上述研究虽涉及长江流域安徽区域部分水体,但缺乏系统性. 本研究借助2019年长江流域严重干旱、水位极低的契机[22],对长江流域安徽区域双壳类进行了系统双壳类调查,并结合2017年以来的调查资料,以期掌握其资源现状,为双壳类有效保护和管理提供重要依据.

1 研究区域与方法

1.1 研究区域概况及样点设置

长江安徽段全长416 km,属长江流域下游,两岸湖泊河流众多,主要一级支流22条,水体面积在10 km2以上的湖泊有18个,流域面积为66000 km2. 长江流域安徽区域属于亚热带湿润性季风气候区,四季分明,年平均气温在15℃以上,无霜期为220~260天,多年平均年降水量1344 mm,但年际变化大[23]. 2019年,长江流域安徽区域遭遇严重干旱,安徽区域出现40年来最为严重的夏秋冬季连旱,降雨量低于常年同期的30%. 导致该区域湖泊、水库、河流水位大幅降低,部分河流、水库枯竭、湖泊湖底大面积暴露[22].

研究区域(图1)内共采集164个河流断面及湖库样点,采集到双壳类的有效断面/样点共131个,涉及10个湖泊、25条河流、8个水库,分属于皖河水系(WS)、菜子湖水系(CZS)、巢湖水系(CLS)、滁河水系(CS)、尧渡河水系(YDS)、黄湓河水系(HPS)、秋浦河水系(QPS)、九华河水系(JHR)、大通河水系(DTR)、黄浒河水系(HHR)、青弋江水系(QYS)、水阳江水系(SYS)、长江干流安徽段(YR)13个水系. 各水体断面/样点数量依据采集过程中物种多样性设定,物种数量较多的水体设置的断面/样点数量较多,反之则较少.

图1 双壳类动物采样点分布Fig.1 Distribution of sampling sites for bivalves

1.2 调查方法

2017年5月-2020年11月期间,对长江流域安徽区域水体进行野外调查. 记录样点及断面的生境情况,通过徒手采集的办法,由2~3人为组合在河流断面沿上下游或沿湖库样点前后100 m进行1~2 h的充分搜索[24-25]. 采集样品清洗后现场初步鉴定,带回实验室进行详细鉴定计数,并使用95%的酒精或5%的福尔马林进行固定保存. 物种鉴定依据《中国经济动物志·淡水软体动物》[16]、《浙江动物志·软体动物》[26]、《The freshwater bivalves of China》[27]以及文献[28]进行.

1.3 数据处理

物种出现率[29]为:

Pi=Ni/N×100%

(1)

式中,Pi为第i个物种在所有水体中的出现率;Ni为第i个物种在所有采样点中出现的次数;N为采样点总数(此处取N=115,因巢湖各采样点的数据未分点保存,故在计算出现率时将巢湖17个有效样点计为1个计算样点进行计算).

Berger-Parker优势度指数[30]:

D=ni/n

(2)

式中,D为优势度指数,ni为第i个物种在所在水系的采集数量,n为该水系采集的所有个体数量.D≥0.05,优势种; 0.05>D≥0.005,常见种;D<0.005,稀有种. 具体划分标准结合实地调查情况[31].

2 结果

2.1 物种组成及分布

研究区域内,共鉴定、计数淡水双壳类动物活体、新近死亡个体、早期死亡个体10780个(样本以新近死亡个体为主,其中巢湖水体样点仅记录种类数),共记录到5科17属39种淡水双壳类动物,包含安徽省新纪录龙骨蛏蚌,属于中国特有种24种(占所记录到物种数的61.54%,下同),属于中国二级重点保护野生动物6种[32](15.38%). 其中,蚌科物种丰富度最高,为34种(87.18%),蚬科2种(5.13%),珍珠蚌科、截蛏科和贻贝科各1种(2.56%).

不同水系物种多样性差异较大,水阳江水系有36种双壳类动物,物种多样性最高. 除龙骨蛏蚌、河蛏蚌以及多瘤尖丽蚌外,其他物种均有分布,占总物种数的92.30%;其次为皖河水系和青弋江水系,分别为32和28种;秋浦河水系、大通河水系和滁河水系分别有10、9和7种,物种多样性较低.

全部物种中,圆顶珠蚌、背角无齿蚌、河蚬和蚶形无齿蚌(Aneminaarcaeformis)分布最广泛,在所有水系中均有分布;中国尖嵴蚌(Acuticostachinensis)、舟形无齿蚌(Aneminaeuscaphys)、褶纹冠蚌、洞穴丽蚌、三角帆蚌(Sinohyriopsiscumingii)等在10个及以上的水系有分布记录;刻裂尖丽蚌、天津尖丽蚌、多瘤尖丽蚌、圆头楔蚌、鳞皮蚌属所有种、楔形丽蚌、三巨瘤丽蚌、河蛏蚌、龙骨蛏蚌以及中国淡水蛏等分布范围较窄,仅在水阳江水系、青弋江水系、皖河水系和菜子湖水系中的1~2个水系有所分布(附表Ⅰ).

2.2 不同物种出现率及濒危状况

在全部参与计算的断面/样点中,蚌科出现率最高,达到93.91%,接下来依次是蚬科(71.30%)、贻贝科(35.65%)、珍珠蚌科(14.78%)和截蛏科(1.74%). 背角无齿蚌和圆顶珠蚌出现率位居前二,分别为87.83%和84.35%,河蚬出现率达到61.74%,卵形尖嵴蚌(48.70%)、蚶形无齿蚌(47.82%)、洞穴丽蚌(45.22%)、褶纹冠蚌(44.35%)、中国尖嵴蚌(41.74%)、舟形无齿蚌(42.61%)和三角帆蚌(42.61%)等出现率都在50%以下(附表Ⅰ). 其中,三巨瘤丽蚌和楔形丽蚌出现率最低,仅为0.87%.

基于物种出现率、Berger-Parker优势度指数以及实地调查情况,整个研究区域中,优势种为背角无齿蚌、圆顶珠蚌、洞穴丽蚌、河蚬、褶纹冠蚌,稀有种包括刻裂尖丽蚌、多瘤尖丽蚌、天津尖丽蚌、绢丝尖丽蚌、失衡尖丽蚌、河无齿蚌、巨首楔蚌、翼鳞皮蚌、棘裂脊蚌、三巨瘤丽蚌、楔形丽蚌、中国淡水蛏和龙骨蛏蚌. 上述稀有种普遍表现为出现率低、个体数量少,其中刻裂尖丽蚌、楔形丽蚌以及三巨瘤丽蚌仅发现早期死亡的贝壳,三者种群现状形势严峻,在研究区域处于极度濒危状态.

2.3 不同类型水体的物种分布情况

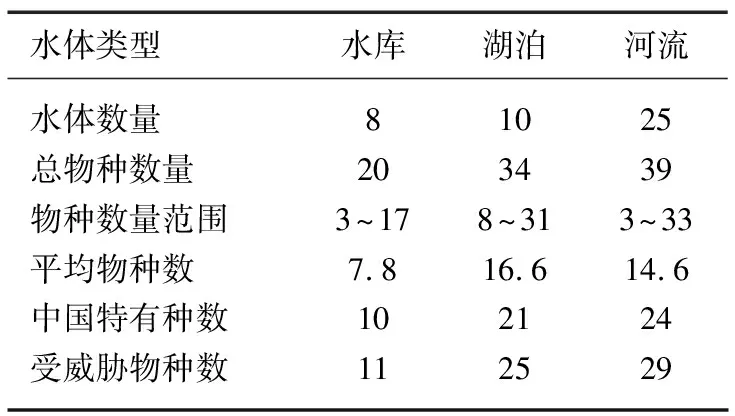

不同水体类型的双壳类物种多样性差异较大. 在研究的主要3种水体类型(湖泊、河流和水库)中,总物种数、中国特有种数以及受胁物种数均呈:河流>湖泊>水库,平均物种数呈:湖泊>河流>水库(表1),河流、湖泊水体的各类物种丰富度相近且明显高于水库. 本次调查显示的13种稀有种双壳类动物,均在河流水体中有记录,而水库水体中除天津尖丽蚌和失衡尖丽蚌外,其余皆无分布记录.

表1 不同水体类型双壳类物种的分布*

受具体环境影响,同一类型水体的物种数量差异也较大. 如青弋江水系赵家河记录到24种双壳类动物,但是同一水系的陵阳河仅记录到3种;水库水体中双壳类物种种类记录到6种左右,但是董铺水库却记录到15种双壳类动物.

3 讨论

对比《安徽省长江水系重点水域渔业资源调查报告汇编》①记录到5科14属27种,舒凤月等[14]记录到3科11属18种、朱文中等[20]记录到5科13属23种,本次调查记录到的淡水双壳类动物(5科17属39种)数有较大幅度的增加,主要原因可能是:首先,调查范围不同. 本次调查区域涉及长江流域安徽区域13个水系,包含湖泊、河流、水库3种水体类型、43个水体,而前述的研究中仅涉及该区域的部分湖泊水体,范围小且水体类型单一;其次,采样方法不同. 淡水贝类研究一般采用定性和定量相结合的调查方法,两者相互补充,弥补彼此不足,但对于部分生活在较为板结基底中的物种(如蛏蚌属)则难以获得. 本次主要利用2019年长江流域严重干旱的契机,借鉴The Timed Search Method法[24],对样点/断面进行较为全面的手动搜索,可以弥补前述方法的不足. 但手动搜索方法的高效应用是建立在水体水位大幅降低的情况之下,而在水深较深的情况下,则无法有效进行(如本次调查中的长江干流安徽段YR). 相较于已有资料,部分水体中的某些物种在本次调查中并未发现. 如胡菊英等[18]和《安徽省长江水系重点水域渔业资源调查报告汇编》①中均记录巢湖有中国淡水蛏和橄榄蛏蚌(Solenaiaoleivora),《安徽省长江水系重点水域渔业资源调查报告汇编》①记录升金湖有三巨瘤丽蚌、三槽尖嵴蚌(Acuticostatrisulcata),武昌湖和黄陂湖有高顶鳞皮蚌(Lepidodesmalanguilati),菜子湖[20]记录有椭圆丽蚌(Lamprotulagottschei),南漪湖[17]曾记录到珠母珍珠蚌(Margaritiferadahurica)、金黄雕刻蚌(Parreysiaauroura)、三槽尖嵴蚌和雕刻珠蚌(Nodulariapersculpta)等,在本次调查中,相关物种均未在相应的水体中发现,主要原因可能与水域较深,本次调查无法涉及以及两次调查的范围不同有关.

本次调查发现,研究区不同水系之间的双壳类动物在种类组成上存在较大差异. 水阳江、青弋江、皖河3个水系的物种丰富度较高且具有多种特有物种,如多瘤尖丽蚌蚌、龙骨蛏蚌、中国淡水蛏等. 秋浦河、大通河、滁河等水系物种多样性则明显偏低,且优势物种主要为河蚬、圆顶珠蚌、三角帆蚌等常见种(附表Ⅰ). 不同水系双壳类动物种类组成上的差异可能与底质类型以及水系连通性密切相关. 不同类型的淡水双壳类动物对底质要求存在很大差异,大部分双壳类动物喜生活于较为疏松的淤泥质或泥沙质基底,但蛏蚌属物种则生活于较为坚硬、板结的泥质基底[16,27]. 本次调查中,对4个区域20处(每区域测定5处,每处设定1个1 m×1 m小样方)坚硬、板结的泥质基底紧实度进行测定(Fieldscout SC-900数字式土壤紧实度仪),在底泥12.7 cm深度处,泥质基底平均紧实度为 164.101 kPa 时,橄榄蛏蚌的平均密度为 10.4 ind./m2;平均紧实度为 380.604 kPa 时,橄榄蛏蚌的平均密度为 27.4 ind./m2;平均紧实度达到 772.240 kPa时,橄榄蛏蚌的平均密度为 42.4 ind./m2. 结果表明在一定的紧实度范围内,单位面积橄榄蛏蚌的个体数随泥质基底紧实度的增加而增加. 某些河流和湖泊的局部地段中河蛏蚌和橄榄蛏蚌较为常见,与其存在面积较大的硬质底泥生境密切相关. 而秋浦河水系,其河道绝大部分属于砂石质底质,无法满足大部分双壳类物种的生境需求,故以适应沙底、泥沙底的尖嵴蚌属或适应性强的圆顶珠蚌等为主,淡水双壳类物种多样性较低[16].

另外,水系连通性也严重影响物种多样性,如闸坝修建导致水系无法与长江直接连通,除严重破坏水系的水文过程外,也影响到双壳类及其寄主的迁移,导致物种多样性较低[14-15]. 以巢湖水系、水阳江水系、青弋江水系和皖河水系为例,这四者皆水流量大、河网密布,其中巢湖水系流域面积高达13486 km2,拥有中国第五大湖泊,但其双壳类物种丰富度明显低于其他三者,可能与其在通江河道设置闸坝、影响水文过程及动物迁移通道有关;青弋江水系虽然也设有闸坝,但仅在其分洪道上,干流的水流仍直通长江. 除以上因素外,水体污染(如水质污染较为严重的黄浒河水系)[14-15]以及本次采样在不同水系设置采样断面/采样点的数量(如滁河水系、大通河水系、九华河水系、长江干流安徽段等)也会影响到这些水系(或水体)记录到的物种多样性.

研究区域内,河流和湖泊中双壳类动物特有种、受威胁种以及稀有种的种类数明显高于水库. 原因可能在于:河流通达、湖泊面广,两者生境多样,有利于不同双壳类动物的生存,同时湖泊与河流上下连通,便于蚌类幼体随寄主鱼类迁移[34-35],有利于维持物种多样性;而水库面积相对较小且水文变化受人类控制,长期积水导致底质类型单一淤泥化,又因水库蓄水需求,连通性较湖泊、河流差,难以获得来自河流下游的双壳类物种补充,也可能导致其物种多样性较低[29,36],其中董铺水库的双壳类物种数量为15种,高于部分湖泊、河流中的物种数量,与其面积宽广同时作为国家湿地公园受到较强的保护有关. 此外,同一类型水体的物种多样性也受其具体环境影响,如水系上游以砂石质基底为主,物种稀少(如陵阳河),而下游以泥沙底质为主,物种数量则明显增加(如赵家河).

近几十年内,由于环境恶化、栖息地丧失以及人类过度捕捞等因素,长江流域淡水双壳类动物受到了严重威胁[14-15],部分物种处于濒临灭绝的状态,如三巨瘤丽蚌在IUCN(2020)中评估为CR等级,属于极度濒危物种[33],本次调查,也仅在1个断面采得其少量早期死亡个体的贝壳样品;同样,楔形丽蚌在Liu等[15]的评估中为EN等级,本次调查中,仅在1个样点发现1个早期死亡的贝壳. 刻裂尖丽蚌在IUCN(2020)[33]和Liu等[15]的评估中均为VU等级,本次调查中也仅在1个样点和1个断面采得少量早期死亡个体的贝壳样本. 另外,此前被认为仅分布于江西鄱阳湖流域[37-38]、列为最应优先保护等级[15]的龙骨蛏蚌,本次调查虽在皖河水系少数样点有分布,但由于环境恶化以及过度采挖,其在安徽的生存状况亦不容乐观,亟待加强保护[15,37]. 为了更好地保护研究区域内某些水域中淡水双壳类动物资源,建议呵护水系连通性并结合“长江十年禁渔”重大决策的实施[39],在龙骨蛏蚌、三巨瘤丽蚌及其他处境极危蚌类等分布较为集中的水域建立自然保护区.

4 结论

长江流域安徽段淡水双壳类动物资源较为丰富,本次调查共记录到5科17属39种,其中中国特有种24种,国家二级重点保护野生动物6种. 优势种类为背角无齿蚌、圆顶珠蚌、洞穴丽蚌、河蚬、褶纹冠蚌. 稀有种为绢丝尖丽蚌、刻裂尖丽蚌、多瘤尖丽蚌、天津尖丽蚌、失衡尖丽蚌、巨首楔蚌、翼鳞皮蚌、棘裂脊蚌、河无齿蚌、三巨瘤丽蚌、楔形丽蚌、龙骨蛏蚌和中国淡水蛏,其中三巨瘤丽蚌、楔形丽蚌、刻裂尖丽蚌在研究区域内处境极危. 在调查的13个水系中,水阳江、皖河和青弋江3个水系淡水双壳类动物物种丰富度相对较高,3个水系记录到研究区域内所有物种,保护价值极高. 在水阳江水系、皖河水系和青弋江水系的某些重点区域建立自然保护区对于我国淡水双壳类动物资源保护具有重要意义.

致谢:感谢吴小平老师在物种鉴定方面给予本文的指导和帮助,同时向研究组内参与野外标本采集工作的陈永静、周瑶、汪颍、刘丽丹、王雪飞、黄涛、刘桂伽、吴曼曼、鲁潇、方青、王宁、孙乐乐、查建军、马志帅、于坤、李慧、张明珠、李静、石晓芸等硕、博士研究生表示感谢.

5 附录

附表Ⅰ见电子版(DOI: 10.18307/2021.0518).