开发区的设立对地区创新活力的影响

蒋燕妮

【关键词】国家级开发区;创新活力;政策效应

【中图分类号】F270 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2021)08-0010-03

0 引言

党的十九届五中全会强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级”。可以看出,创新在国家发展战略中的核心地位。在这样的背景下,各地的开发区建设能否形成集聚效应,激励企业创新和提升地区的创新活力,关乎开发区的持续发展和各地区的高质量发展。开发区设立是我国一项面向区域典型的产业政策,是促进科技研发和提高综合实力的关键举措。大数据显示,截至2018年底,我国国家级经济开发区GDP生产总值达到9.5万亿元,占全国GDP总量的11%。据统计,高新技术企业在2020年末已达到2.2万家,较2019年末增长了20%,每万人发明专利拥有量为72件,是全国平均水平的6.3倍。创新活力是一个地区经济核心竞争力提升、产业转型升级和经济高质量发展的动力源泉。但是,创新活动具有周期长、不确定性高、投入大的特点,外部政策对其影响较大,开发区政策对其影响不容小觑。开发区的设立主要是通过资金补助、贷款支持及项目审批等政策影响企业的创新活动。与此同时,处于开发区内的企业受益于国家级开发区内的集聚效应和规模效应,更加有激情从事一些创新研发活动,为整个地区的创新活力的提升添砖加瓦。

总体而言,无论是对国家整体还是各个地区而言,客观地分析地区创新活力的机制来源,将有助于政府制定合理的开发区升级路径,从而高效率地利用有限的资源实现最多的产出,全面提升地區的创新能力和产业竞争力。那么,开发区的设立对地区的创新活力是预测中正向的促进作用还是相反?本文对该争议进行深入探讨,以期为政府的开发区决策提供建议。

1 文献综述

区位导向型政策(Place-based Policy)是国家通过政策优惠、基础设施投资等方式拉动地方经济增长、提升人民福祉的重要举措。这些政策针对特定区位,旨在结合地方自然禀赋优势和经济基础,促进产业活动和就业空间集聚,从而实现经济增长。区位导向型政策的效应评估是区域经济学的核心问题,大量实证研究揭示了区位导向型政策对经济产出、投资、消费的宏观经济效应,以及对区域内企业绩效的提升作用。开发区设立作为我国一项典型的区位导向性产业政策,众多文献中对该政策效应进行了评估。

对于开发区的设立能否有效提升地区的创新活力,现有文献的观点不一致。有些学者研究发现,开发区设立具有积极的促进作用。谭静、张静华(2019)[1]认为,开发区的设立所带来的政策效应和集聚效应促进了企业生产率的提高。有些学者的观点颇为不同,例如吴一平[2]利用企业新产品产值衡量企业的创新活力发现,开发区的设立反而抑制了部分规模较大企业的创新活力。程阳(2016)[3]采用因子分析定权法计算了115个国家级高新技术园区的创新效率发现,高新区所处城市的地理区域、经济发展水平和园区主导产业均会影响创新效率。研发资源非优化配置、创新环境不完善、产业设置不合理及产品附加值较低等因素影响东部地区高新园区的创新效率,而高端人才流失、产业基础薄弱、“产学研”结合度不高及地区经济开放度较低,则导致大部分中西部园区创新效率较低。这是因为开发区的设立虽然提高了地方经济总“量”,但是在“质”上的提升却较为有限,这是因为很多企业入驻开发区的目的是为了获取“政策租”,并没有带来明显的集聚效应[4]。

目前,对于开发区创新的研究存在两大不足:一是对于开发区的设立如何影响地区创新活力鲜有文献涉及,并且没有找到合适的地区创新指标;二是影响创新的因素太多,研究方法的内生性问题仍然存在。因此,本文利用中国城市和产业创新指数,该数据质量较高,能够为研究提供有力支撑。此外,基于国家级开发区设立的准自然实验,采用渐进式双重差分模型,能大大缓解内生性问题,考察开发区的设立对地区的创新活力的影响和作用机制。

2 数据和描述性统计

2.1 数据来源

本文使用2005—2016年城市统计年鉴的数据,然后根据国家发展改革委提供的《中国开发区审核公告目录》数据,匹配各城市第一次建立国家级开发区的年份。城市创新活力指标来源于2017年12月由寇宗来教授和刘学悦博士生领衔的复旦大学产业发展研究中心研究团队发布的《中国城市与产业创新力报告2017》,将中国城市和产业创新指数作为本文创新活力的度量较为可靠。

2.2 变量描述性统计

表1列示了变量描述性统计结果。首先,被解释变量为地区的创新活力(Inno_Index),采用中国城市和产业创新指数衡量。其次,核心解释变量是开发区设立政策(SEZ),控制变量包括第二产业占比(psi)、第三产业占比(pti)、社会消费品销售总额(tc)、人口数(pop)、人均GDP (pgdp)、固定资产投资总额(fai)。

2.3 模型构建

本文采用渐进双重差分模型,利用开发区设立时间的差异,定义“开发区设立”虚拟变量SEZ。若城市c在时期t首次建立开发区,则城市c在时期t及之后所对应的开发区设立(SEZ)取值为1,否则为0。

Inno_Indexct表示地区c时期t的创新活力,SEZct表示开发区设立的虚拟变量,Xct为控制变量集,τc、γt分别为城市和年份固定效应,εct为扰动项,本文关注重点系数β1,用于衡量开发区设立对地区创新活力的效应。若开发区设立能促进地区的创新活力,则β1显著为正,反之β1不显著或显著为负。

3 实证分析

3.1 基准回归

表2是基准回归结果,第(1)列是没有控制变量的结果,(2)~(4)列加入控制变量,可以发现,开发区设立显著抑制了地区创新活力。

3.2 平行趋势和动态效应检验

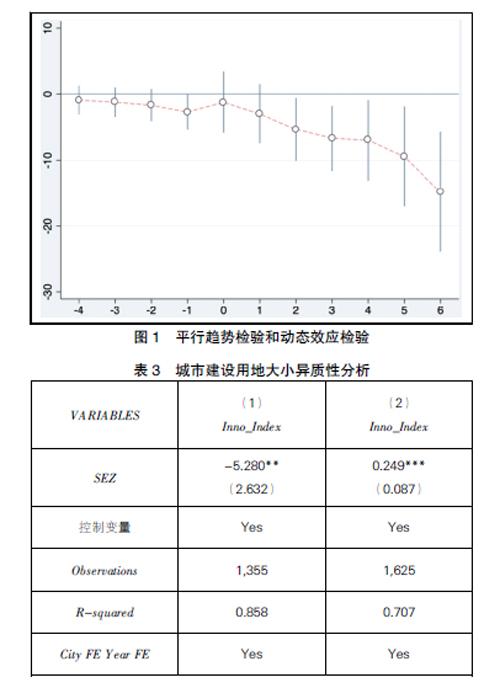

本文构建公式(2)模型进行了平行趋势假设检验,关注系数βj的显著性(j∈[0,3])。如图1所示,横坐标-1~-4分别表示城市建立开发区的前1~4年,0表示城市建立开发区的当年,1~6表示城市建立开发区后的1~6年。纵坐标表示城市创新活力的回归系数。由图1可知,城市建立开发区的前4年,处理组与控制组的城市创新活力之间不存在显著性差异,满足平行趋势检验。同时,开发区对城市创新活力的抑制作用在城市建立开发区后一年呈现递增趋势。

4 异质性分析

城市建设与土地利用协调发展是城市建设中普遍面临的问题。城市建设的大小反映了城市土地的承载能力或建筑空间,间接反映了一个城市的潜在扩张规模边界。城市建设用地越大,其发展潜力更大。以深圳——中国设立的第一个经济特区为例,该城市发展迅速,但是面临着建设用地紧缺的矛盾,抑制了住房需求增长和品质提升的要求。

本文根據城市建设用地的大小,将样本分成城市建设用地较大和较小两组,进行分组回归。表3中SEZ的系数表明,对于城市建设用地较大的城市,开发区的设立对于城市创新活力的抑制作用更大。分析其原因,开发区的设立可能大大促进了房地产业的发展,城市建设用地较大的城市,房地产业发展潜力更大。开发区往往会吸引产业聚集。一方面,产业集聚带来了规模经济和基础设施的共享,降低了入驻企业的成本。另一方面,开发区吸引的产业可能是污染的工业企业,地方政府牺牲环境换发展,但是环境的恶化抑制了当地的创新活力。

5 结论

本文利用开发区设立的准自然实验,采用双重差分法实证研究了开发区设立对地区创新活力的影响,得出以下结论。

(1)整体而言,在控制产业结构、消费活力、人口数、经济发展程度、固定资产投资总额等变量之后,研究发现开发区的设立抑制了地区的创新活力。同时,满足平行趋势假设。

(2)本文的机制检验和异质性分析也表明,对于城市建设用地较大的城市,开发区的设立对于城市创新活力的抑制作用更大,因此粗放式的扩张不利于地区创新活力的提升,如何将量与质的提升相结合是经济发展亟待解决的问题。

结合上文的研究与分析,在政策建议方面,本文提出了以下两点建议:首先,我国政府首先应当合理调节开发区资源配置,同时加强对开发区内企业的监督与管理,将资金落到实处,用在刀刃上。其次,创新是城市发展不容忽视的潜动力,政府应该充分发挥政策支持和引领作用,注重协调企业短期利益和长期利益的关系,时刻提醒企业创新是未来持续发展的不竭动力,高质量发展永远是未来发展的一大重点。

参 考 文 献

[1]谭静,张建华.开发区政策与企业生产率——基于中国上市企业数据的研究[J].经济学动态,2019(1):43-59.

[2]吴一平,李鲁.中国开发区政策绩效评估:基于企业创新能力的视角[J].金融研究,2017(6):126-141.

[3]余珮,程阳.我国国家级高新技术园区创新效率的测度与区域比较研究——基于创新价值链视角[J].当代财经,2016(12):3-15.

[4]史宇鹏,顾全林.知识产权保护、异质性企业与创新:来自中国制造业的证据[J].金融研究,2013(8):136-

149.