作为“聊天”称谓的“摆龙门阵”地域分布与历史成因研究

蓝勇 焦紫纤

“摆龙门阵”是西南地区特有的方言,意即“聊天”“讲故事”。其分布地域,以四川最为普遍。明清以来,涉及四川方言文化的文献,除地方志外,主要有明代的《蜀语》1,清代的《蜀典》2,清末民初的《蜀方言》3《西蜀方言》4《成都通览》5,以及今人崔荣昌的《四川方言与巴蜀文化》6,杨月蓉的《重庆方言俚俗语集释》7,蒋宗福的《四川方言词语考释》8和《四川方言词语续考》9,还有将语言学与民俗学相结合的《四川方言与民俗》10等。然而其中涉及方言“摆龙门阵”的具体内容并不太多。此外,关于“摆龙门阵”起源的文章,只有袁珂的《“龙门阵”出典一说》11、草不黄的《“龙门阵”的由来》12,都是从民间传说的角度,讲述四川地区“摆龙门阵”的起源,观点也大致相同。目前,学术界对作为聊天称谓“摆龙门阵”的起源、分布、成因还有许多不清楚的地方,故有必要从历史文化地理的角度作一些探讨。

一、“摆龙门阵”的起源与发展

古代白话词汇的发展,大体可以分为三个时期,分别是汉到唐的早期白话、唐到明的中期白话和明到清的晚期白话。1“摆龙门阵”的对语“聊天”,对应的古代白话是“摆话”,出现于明代。“摆话”有“交谈、叙话”2的意思,如明代小说《金瓶梅》第二十一回:“丫头学说,两个说了一夜话。说:‘他爹怎的跪着上房的叫妈妈,上房的又怎的声唤摆话的。”3

明代剧曲散曲选集《群音类选》中的《白袍记》,讲述了唐将薛仁贵随唐太宗征辽,摆设(布列)龙门阵,大获全胜的故事,“军前要摆龙门阵……摆了龙门阵势又要定了呵”4。这个故事,源于元初话本《薛仁贵征辽事略》。但该话本只记载了薛仁贵教张士贵在九龙门下摆(布)阵,具体阵法未见阐明5,新、旧《唐书》中的《薛仁贵传》和《永乐大典》卷五二四四所辑《唐太宗征辽记》,均无此事情节,而此阵法也不见于历代兵书,据是,薛仁贵摆龙门阵应该只是为了丰富戏剧效果而虚构的。综上可知,“摆龙门阵”这个词组搭配,最初是指一种军事阵法而始见于明代。

“摆龙门阵”作为西南地区特有的方言,相当于普通话的“闲聊”或“聊天”。对于“摆龙门阵”的来源,说法大致相同。这些说法,大致可以归纳为两类:一是来源于薛仁贵所布设的兵阵“龙门阵”,阵法阵势,变化多端。久而久之,民间便将讲故事称作“摆龙门阵”6;二是巴蜀地区府宅的大门习称为“龙门”,讲故事多在“龙门”下进行,所以以“摆龙门阵”代指讲故事、闲聊。7目前所见这个意义上最早的“摆龙门阵”记载,是法国传教士童保禄在贵阳传教期间所著的方言词典《西语译汉入门》,1869年在巴黎出版,书中所记“Perdre le temps a—.Sermones cadere.摆龙门阵混时候.Pay long men tchen houen che heou.”8分别为例句“摆龙门阵混时候”的法语、中文和拉丁文的注音。又,清末四川巴中县1899年所刻宣讲圣谕之书籍《跻春台》,作为“最后一本拟话本小说”9,书中多处记载“摆龙门阵”,如卷一《卖泥丸》写道:“我们下力的人,不摆龙门阵,不扯白谈经”10;“晚来陪摆龙门阵,白日背出散淡心。”11卷四《双血衣》:“来陪妈摆龙门阵嘛。”12等等。清末,张慎仪辑录这些与文言文相对应的方言通俗词语,编成《蜀方言》一书。该书的“凡例”指出:“俗语如‘谈天曰摆龙门阵、诱骗曰扮门头之类不见记载,概从屏弃。”13所以我们无法从正文中找到“摆龙门阵”一词,但从“凡例”里看到,也属万幸。1900年,英国传教士钟秀芝(Adam Grainger)与四川基督教徒合作编写了一部汉英对照的四川方言词典《西蜀方言》,所记词语几乎全部与今日成都话相同,学界普遍认为对于研究十九世纪后期成都语音具有重要参考价值。书中,“摆龙门阵”对应的英文是:to talk idle talk; lit, to set in order the “Dragon Gate Tactics”14。翻译成中文是“闲散的聊天”和“摆龙门阵法”,即四川人口语中的聊天语义和戏曲中的阵法语义。宣统《广安州新志》记载:“聚众闲谈曰打广子、曰摆龙门阵。”11909年出版的傅成矩《成都通览·成都之土语方言》一书中,“龍门阵”被释义为“讲闲话”2。1910年挪威传教士爱德华·阿蒙森以二十世纪初的四川官话为方言基础编写的英汉对照口语教材《华英捷径》3,也有“bai-long-men-dsen摆龙门阵”4。

民国时期所修西南地区方志之书,基本上都有关于“摆龙门阵”的记载。如四川《南溪县志》:“摆龙门阵,谈故事也。”5《涪陵续修涪州志》:“聚谈曰摆龙门阵。”6《长寿县志》:“谈故事曰摆龙门阵。”7《大竹县志》:“谓谈曰摆龙门阵。”8《合江县志》:“摆龙门阵,谓说故事也。”9《资中续修资州志》:“聚谈曰摆龙门阵。”10《重修南川县志》:“闲谈故事曰摆龙门阵、曰王百六。”11《达县志》:“聚众闲谈曰摆龙门阵、曰打广子。”12《西昌县志》:“谈故事曰摆龙门阵。”13贵州《镇宁县志》:“说故事曰摆龙门阵。”14《沿河县志》:“聚谈曰摆龙门阵。”15等等。

从二十世纪五十年代以后的文献资料中,我们也可以发现陕南汉中部分地区的方言也将“聊天”称作“摆龙门阵”,《普通话基础方言基本词汇集》中陕西汉中“聊天”的方言是“闲传”和“摆龙门阵”16。这一现象可能是因为陕西南部和四川有着密切的文化联系。除此之外,解放以后关于“摆龙门阵”的记载还有:《四川方言与普通话》:“谈天、闲谈、讲故事。”17《四川方言词典》:“讲故事,谈天。”18《成都方言词典》中“摆龙门阵”与“冲壳子”意思相同,意为“聊天、闲谈”19。《重庆方言志》:“谈天。”20《贵州方言词典》:“聊天。”21《昆明市志》:“聊天。”22

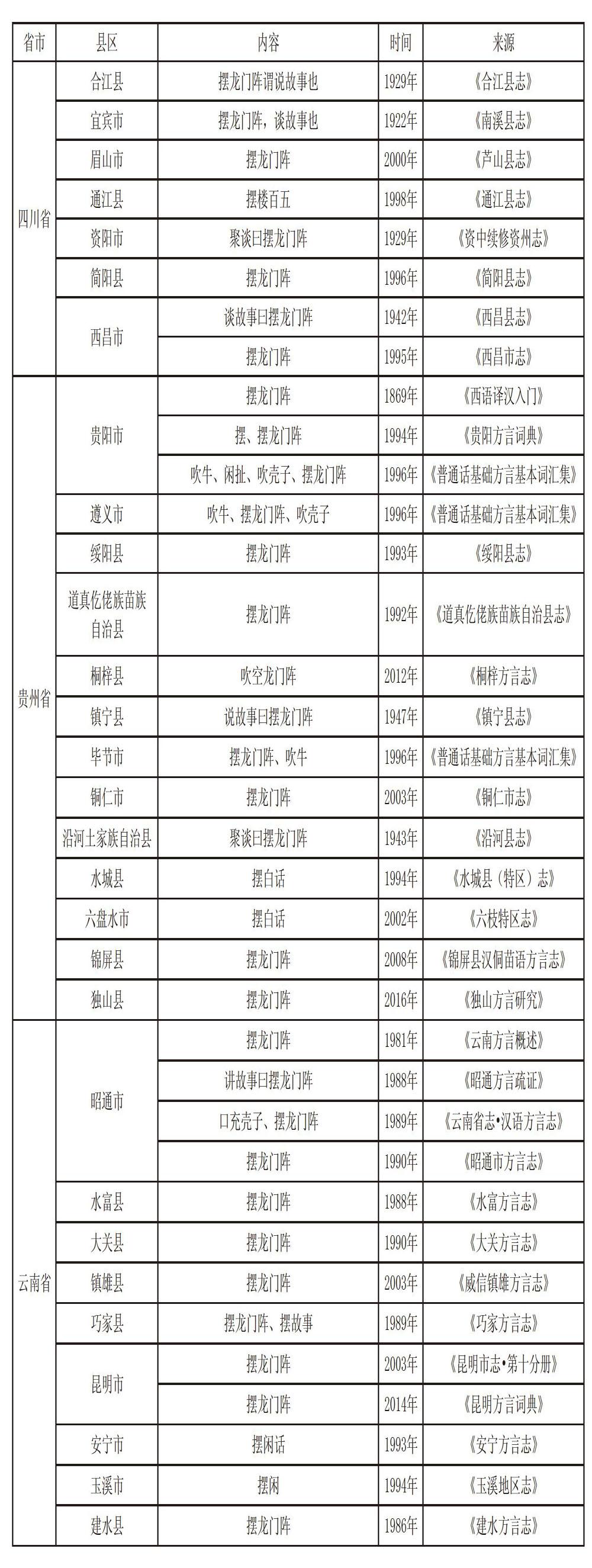

二、“摆龙门阵”类聊天称谓的空间分布

以“摆龙门阵”作为“聊天”同义语的地区,包括陕西南部、重庆、四川、贵州以及云南的东北部。具体区域如表一:

通过统计西南地区的县志,笔者发现以“摆”作动词的聊天称谓方言多达十种,除了“摆龙门阵”外,还包括“摆闲条”“摆闲话”“摆条”“摆调”“摆谈”“摆闲”“摆楼百五”“摆白话”“摆故事”等说法。这些说法可能是受其他地区方言文化的影响,可见西南地区汉族文化具有多元性和复杂性。

由于语言具有延续性和传承性,聊天称谓短时间内不会改变,同一地区内的方言相对比较稳定,其源头应可上溯至民国乃至晚清时期。根据当今 “摆龙门阵”的空间分布状况,结合历史文献资料,陕西汉中,重庆,云、贵、川省汉族地区的方言,均将“摆龙门阵”作为“聊天”的同义语。

通过统计全国官话区的“聊天”称谓方言,根据知名度、使用频率和范围广度提炼出地域性的聊天称谓方言话语,可将全国官话区的“聊天”称谓方言划分为六个区域类型,分别为“唠嗑”“侃大山”“拉呱”“谝”“摆龙门阵”和“拍话”。放眼全国,西南地区聊天称谓方言在全国官话区范围内具有独特性,具体表现为以下三点:

第一,“摆龙门阵”自身具有独特性。“聊天”是生活中常用的口语,为了简洁方便,无论方言如何变化,各地都以二字短语为主,如“唠嗑”“拉呱”“拍话”。“摆龙门阵”这类四字短语,其他地区未有发现。以“龙门阵”来指代聊天,相较于其他地区以“谝”等单字来表示,更显生动和趣味性。“摆龙门阵”由民间戏曲唱词衍生而来,“摆龙门阵”的说法早已存在,只是最初指战争中的军事阵法,后来渐渐衍生出“闲聊”“聊天”的意思。这也是官话区另外五大“聊天”称谓方言所不具备的。

第二,“摆龙门阵”具有多元性与复杂性。一是西南地区以“摆”作为动词的这种方言,吸收了其他地区的方言特色。除了“摆龙门阵”外,还有“摆闲条”“摆闲话”“摆条”“摆调”“摆谈”“摆闲”“摆楼百五”“摆白话”和“摆故事”等。 这些“闲”“白话”在官话区其他聊天称谓方言里也可以找到,如西北地区的“谝闲话”1和“谝闲传”2,山西的“拍闲话”3,河北、山东的“拉闲呱儿”4,贵州的“款白话”5,云南的“诓白话”6,湖北的“夸白”7“日白”8“粉白”9。西南地区的聊天称谓方言,吸收了其他地区的方言字词,相互交流和融合。二是这种方言内部种类多样。上文已经提到,“摆龙门阵”类聊天称谓内部演变的说法多达十种,而“唠嗑”类中只有“唠扯”和“唠喀”两种,“拉呱”类中只有“拉咕”“拉达”“嚓呱”“拉家常”和“拉干蛋”五种,“侃大山”类中只有“侃大叉”一种,“拍话”类中只有“拍拍”“拍搭”和“拍闲话”三种,“谝”类中只有“闲谝”“谝闲传”和“谝干传”三种。内部的种类明显多于官话区。

第三,“摆龙门阵”的地域范围分布具有整体性。“摆龙门阵”这一方言,广泛分布在中国西部的陕南、四川、重庆市、贵州和滇东北。这些地区相互毗邻,形成一个块状的整体。而官话区的其他聊天话语分布的地域则并不互相连接,不完全属于同一大区,在其他地区会有零星分布。如“唠嗑”分布的地区为东北三省、天津、河北、安徽以及甘肃少部分地区;“侃大山”分布于北京、河北地区以及河南和宁夏回族自治区的部分区域;“拉呱”分布于辽宁、河北、山东、河南、山西、江苏和安徽省;“谝”分布于河南洛阳和山西的运城,以及陕西、甘肃、宁夏回族自治区、青海、新疆维吾尔自治区和云南大理白族自治州诸地;“拍话”分布于河北、河南、山西和湖北与河南交界地方。可见官话区其他五类聊天称谓方言的地域分布,无法与某一大区范围重合,它们在其他大区会有零星分布。而“摆龙门阵”分布的地域与原西南大区范围基本一致,其一体性更强,这是官话区其他聊天称谓方言所没有的特点。

三、影响“摆龙门阵”空间分布的因素

方言是划分文化区的一个重要影响因子,也是一个地区文化的重要组成部分。一个地区内方言的形成与演变,自然会受到该地区自然、人文因素的双重作用。“摆龙门阵”所代表的方言区,同样也是这样,是由于自然环境和人文环境的共同作用所形成的空间分布格局。

第一是自然环境因素。西南地区除青藏高原外,大多属于中国地势垂直变化三大阶梯中的第二级阶梯1。境内涵盖了多个地理单元,其中汉族居民所在的地理单元,主要包括秦岭以南的秦巴山地、四川盆地与云贵高原。与全国其他地区相比,西南地区的自然环境具有其独立性。四川盆地四周被海拔一千五百至三千米的山地和高原所环绕,东面为巫山山脉,南面为大娄山,西面是川西高原、邛崃山及龙门山,北面是秦岭、大巴山。2因地理环境相对闭塞和独立,历史上,四川盆地曾多次成为地方势力割据之地、帝王逃避战难之所;云贵高原作为中国四大高原之一,处于第二级倾斜阶梯面上,政区上包括滇、黔二省,周围被盆地和丘陵围绕,除了海拔较高造成的自然环境相对独立外,与中原地区交流相对较少,更加深了云贵高原的独立性。这种相似而相连的自然环境与人文状况,造致了这一地区独具特色的文化。

第二是政区因素。汉语方言区划与历史政区地理关系密切,在辖区相对稳定的政区内,方言的一致性会相对突出。3《尚书·禹贡》:“华阳、黑水惟梁州。”4《隋书·地理志》:“自汉川以下诸郡,皆其封域。”5西南一带属于梁州的辖境。后世梁州和益州逐渐成为现今川渝地区的代称,人们对于梁州、益州行政区形成了一个稳定的认知,将梁州、益州看作一个整体的文化区和地理单元。

秦朝实行郡县制,将梁州分为汉中郡、巴郡、蜀郡和黔中郡。汉武帝时期,將全国分为十三刺史部,益州刺史部即为古梁州地区,《汉书·地理志》中记载益州刺史部统领有汉中郡、广汉郡、蜀郡等多个郡。后世益州逐渐拆分,到了东晋时期,“益州凡新旧郡七,县四十八”6。隋朝行政地理单元变小,古梁州、益州地区分为巴州、万州、泸州、资州等地,汉代以后,梁州、益州政区被不断分割,“梁州”“益州”的名称不再,但《隋书·地理志》中依旧将梁州、益州视为一个整体的地理单元,均对其风俗有论述。由此可见,“摆龙门阵”分布地域的主体部分——四川盆地,自先秦以来就具有一体性,后世的政区名称变化,并不影响它们属于同一文化区。新中国成立之初的西南政区,地域范围涵盖今日四川、重庆、贵州、云南和西藏。7“摆龙门阵”这一方言分布的地域为陕西南部、重庆市、四川省、贵州省和云南省部分地区。可以看出,“摆龙门阵”分布的地区与古代的梁州、益州行政区和现代的西南行政区一致性极高。因此,古代四川政区的政区范围较为稳定,长时间以来,未发生大幅度的政区变化,这是“摆龙门阵”地域范围集中,具有一体性的原因之一。

据上述统计来看,“摆龙门阵”地域分布还涉及到现今川渝政区以外的陕南和云贵部分地区,这些地区在古代属于四川行政区的范围,文化风俗属于巴蜀文化圈,其影响则一直持续至今。

陕西汉中地区从汉代开始就和四川地区属于同一政区,直到元代为防止巴蜀地区再次出现割据状态,才打破“山川形便”的原则,实行“犬牙交错”的原则,将汉中地区划归陕西行省。所以尽管汉中如今属于陕西省,但在文化上长期属于巴蜀文化圈。

黔北播州1一带,代为实行羁縻统治之区,历史上长期隶属四川,风俗文化与今日四川基本一致,明代万历二十八年(1600)平定杨应龙后,方始划属贵州。明清交替之际,“张献忠陷全川,惟遵义保境自守”2,川南人民大量逃往其地。“摆龙门阵”作为当地百姓的日常娱愉方式3,自然也与四川人民爱摆龙门阵的风俗习惯相同。

今日滇东北地区,历史上长期隶属于四川,如汉代属于犍为郡,唐宋属于戎州、叙州的羁縻州,明代乌蒙府隶属于四川布政使司,更以地与四川相邻,风俗与四川接近,方言也不例外。4

第三是移民因素。由于方言的形成跟移民有着内在的联系,从现代方言的种种表现自然可以推知移民史上的若干情况,而移民史上的种种事实又是研究方言的源流和变迁所必须了解的。5

历史上云贵地区的汉族移民主要分为两种,第一种是西南地区与其他地区之间的移民,如明代贵州、云南地区的江南移民。另外一种是西南地区内部的移民,如四川移民向贵州迁移,四川、贵州移民向云南迁移。这两种移民活动在西南地区内部“聊天”称谓的方言的分布中都有迹可循。

贵州和云南地区的“聊天”称谓方言中,都可以找到东南特色,如贵州地区方言中的“聊天”有好几种说法,其中“款”的说法也比较普遍。如“款天”6 “款话”7“款嘴”8“款门子”9。云南地区的“聊天”称谓方言有:“诓”“款”。江西瑞昌和庐山的聊天称谓是:“呱白”10和“夸白儿”11。安徽省的聊天称谓方言有“聒谈”“呱谈”“聒白”“拉聒”。江苏南京聊天称谓方言为:“聒白”“聒聒”12;江苏其他官话区是“啦呱儿”“嚓呱”。这些方言中“呱”和“聒”的国际音标为kua13,也就表明在地方方言之中,这些字的读音和漢字“夸”是相同的。这和云贵地区聊天称谓方言中的“款”和“诓”音相似,可以推测云贵地区的“款”和“诓”是由江南地区的“聒”或“呱”演变而来。统计明清时期云贵地区的移民会馆、地方志中的氏族谱可以得知,江南、江西籍移民,占了云贵地区移民的大多数。这一事实,与上文所推测的云贵聊天称谓方言因子中带有东南特色是相互印证的。

第二种是西南地区内部间的汉族移民活动,主要是从四川地区向贵州和云南地区迁移。贵州地区的聊天称谓方言大概有“摆龙门阵”“摆白话”“冲壳子”“款天”这四种说法,相较于“款天”,“摆龙门阵”和“冲壳子”的说法在贵州更为普遍,说明现今贵州地区的“聊天”称谓方言受四川移民影响大于江南移民。云南昆明地区的移民来自各个地区,没有出现强势性、压倒性的方言,聊天称谓方言有多种说法。民国以降,昆明“寄籍者皆隶两湖、江南等处”“市内商务勃兴,外省外国及外县商人皆奔走偕来,聚集于此,古人类至为繁 ,风俗习惯亦难一致”14。这些都说明昆明的外来人口众多,方言说法各异,没有出现某一方言强势性地压倒其他方言的情况。调查现代的昆明方言,发现昆明方言中的聊天称谓有很多种说法,如“谱宾白”“铳壳子”“摆龙门阵”“扯闲”“款闲”。可以看出“摆龙门阵”和“铳壳子”是受四川方言文化的影响,而“款闲”是受贵州方言文化的影响,这和清代云南地区有大量四川、贵州地区人民迁入的历史是相互印证的。

陕南自中古以降,便融入了巴蜀文化圈。其风俗,境内南部的南郑、镇巴,杂以巴蜀风俗;东部西乡,杂以巴楚风俗;北部留坝、中部汉中、城固,杂有巴蜀风俗。1周振鹤等指出:“清代康乾之际,大量湖北、四川、安徽流民进入这一地区,从《清一统志》的有关府志进行综合统计,自康熙三十二年至嘉庆二十四年的约一百年间,陕南人口从十五万激增到三百五十万,净增二十馀倍,陕南也就自然成了川楚方言的天下。”2汉中秦巴山区,农民所唱山歌,多属川楚风格。3汉中市方言具有蜀语特点4。如镇巴县和留坝县方言中将“谈天儿”称作“打广子”5,“打广子”便是四川的特色方言。光绪年间,汉中留坝县“土著民人甚少,大半川楚安徽客民”6,“多安徽、楚、蜀之民,设厅伊始,相率来垦山种地……而所谓土著者,盖百无一二焉”7,汉中南郑县嘉庆时期“论其声音,山南近蜀则如蜀,山北近秦则如秦”8,汉中略阳县“郡属土著无多……新民两湖最多,川民亦多。风气兼南北,语音杂秦蜀”9,凡此种种,无不证明当地相似于巴蜀的乡音,与大量巴蜀移民具有直接的联系。

责任编辑:王尧礼