民国贵阳实验救济院述论

宋进

摘 要:民国贵阳实验救济院系清季“资善堂”演变而来,在救济上颇有影响。实践中贵阳实验救济院立足“教养兼施”理念,院内教养与院外救济并行,救济取得一定成效。但其内部存在经费困难、管理失序等局限,效果也参差不齐。最终的崩溃实质上是社会失序、经费缺乏、管理不善与政治变动等多种因素共同导致的结果。同时认为欠发达地区的社会救济需要在良好的社会政治环境下,充实经费、改善管理,而若不能解决结构性社会贫困问题,社会救济难免杯水车薪。

关键词:贵阳实验救济院 救济 民国

民国时期救济院的研究是中国社会救济史研究中的一个颇具潜力的领域。目前有关民国救济院的研究多立足于江浙与华北等区域,研究方法上侧重于整体论述与个案考察,研究内容上聚焦其制度沿革、社会救济实践及其成效。1而对于欠发达地区救济院及其相关问题的研究尚存不足。作为民国时期贵阳市的官办综合性救济机构,贵阳实验救济院的救济活动颇有影响,却鲜有问津。本文以民国时期贵阳实验救济院为考察对象,探析其建制沿革、经费来源及社会救济的成效与局限,分析原因,并尝试对欠发达地区社会救济的困境与解决方案进行探讨,以期对相关的研究有所裨益。

一、贵阳实验救济院概况

中国历朝历代都有社会慈善事业,如明清时期广泛分布的养济院、育婴堂、善会等传统慈善机构,分别对鳏寡孤独、弃婴等社会弱势群体进行救济,在救济形式和救济内容上体现出浓厚的“重养轻教”特征。晚清以降在社会形势的变化和西方救济理念的影响下,传统慈善事业逐步近代化,并逐渐在理念和实践上实现从“重养轻教”到“教养兼施”的转变。2贵阳市实验救济院3即是由传统慈善机构“资善堂”演变而来,是近代社会“新陈代谢”下的产物。

光绪十九年(1893)贵阳知府赵尔巽在“车家巷”(今慈善巷)栖流所旧址上建立资善堂,是为贵阳实验救济院的前身。11928年5月南京国民政府内政部颁布《各地方救济院规则》,从行政立法上确立了救济院的设立条件、机构、隶属、职员等内容,此后各地救济院的建设得以迅速展开。1930年桐梓系军阀控制下的贵州省政府即拟遵该法规将“资善堂”改组为“省救济院”2,次年省救济院正式成立。贵州省救济院成立之初,慈善业务尚且有限。1939年贵州省救济院制定了《贵州省救济院组织规程》与各类办事细则,《贵州省救济院组织规程》明确了省救济院的性质、隶属、人事、职能等事项,使得省救济院的救济业务变得较为规范化,推动了贵州救济事业的发展。3

抗战期间难民的涌入给贵阳带来了城市化机遇,同时也对贵阳的社会秩序形成挑战。为安置难民,改善省会救济事业,贵州省政府令贵阳市政府在前省救济院的基础上筹设贵阳市救济院,1942年5月贵阳市救济院即告成立。贵阳市救济院下设有“秘书室;业务、财务、总务三股;残废、养老、保育、儿童教养、施棺、施药六所;小本贷款处”4,分掌秘书、行政与具体的救济事项。贵阳市救济院的成立与活动,为贵阳实验救济院的筹建准备了人事、组织、经费等方面的条件。1942年4月新成立的贵州省社会处着手筹备“贵阳实验救济院”。实验救济院是国民政府倡设的综合性官办救济机构,实验之中蕴含示范之意。1942年南京国民政府社会部年度计划规定,“各省须设置实验救济院一所,提高标准,施法教养,以作各县地方救济院之观摹”,同年6月,吴鼎昌主持的省政府常务会议通过改组贵阳市救济院为贵阳实验救济院的决议,并“拟将市政府所属游民习艺所,妇女教养所归并该院,以期成为全省一完善之模范救济机关”5。1944年3月,贵阳实验救济院正式改组完成。相对来说,此次改组只经历了程度较小的调整,改组后的贵阳实验救济院在人事、隶属、职能等方面仍较完整地承续了贵阳市救济院的建制。就如院长张尚群所言,改组后“虽名称不同,而所办业务及人事,悉仍其旧”6。此后,贵阳实验救济院的组织关系基本保持稳定,直至贵阳解放后市人民政府于1949年12月遣员接收并将其改造,该院由此消弭于历史舞台。

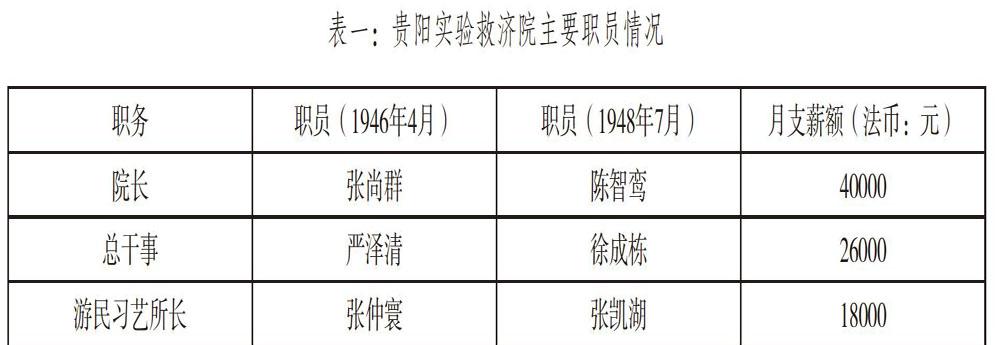

在院内管理上,贵阳实验救济院隶属贵阳市政府,设院长统管院务,主持院务会议,必要时设一名副院长协助。下设总干事、干事、各所村管理人员等,计编制人员二十二人。院内职员“无论有无俸给,均得认为公务员”7。院长、副院长皆由市政府遴选,省政府派任。院内设有办公室、会计室、游民习艺所(后改习艺所)、妇女习艺所(后改妇女教养所)、节妇新村(后独立)、保育所(后改育幼所)、养老所(后改安老所)与医疗所,分别办理行政与各项救济。8存续期间,贵阳实验救济院共历两任院长。首任院长张尚群始任职于1942年,1948年“因病”辞职。同年5月,副院长陈智鸾继任院长。两任院长任内部分职员情况(见表一):

在运营经费上,贵阳实验救济院主要以不动产收益作为开支。经费是实施救济的基础,在施行救济的各个环节中都发挥着关键作用。正如南京国民政府内政部颁发的《救济事业计划书》所言:“救济事业,自以确定经费为一切设施之根据。否则经费全无把握,计划自难确定,而办事人员亦必耗费其大部分精神于奔走募捐。”1貴阳实验救济院的不动产系资善堂多年的积累,其产生的租金收益是救济院经费来源中最为关键的一环。例如1943年贵阳市救济院全年总收入法币四十六万三千八百七十一点八八元,其中田租十九万六千元,房租十七万零八百元,地租七千五百元,利息收入六百元,其它收入八万八千九百七十一点八八元。2田产与房地产的租金合计约达该年总收入的百分之八十点六九,可见不动产地位之重。

贵阳实验救济院的田产较为分散,其田产主要分布在修文和贵筑两县。1948年9月的统计显示,贵阳实验救济院共有田产二千零三十四点四亩,其中修文县一千一百六十九点七亩,贵筑县八百五十八点五亩,市区六点二亩。3为了有效管理,院方设立“直属部、蒙苔、三重堰、大地堡、小堡子、西苗、南坪”七个田庄,每庄各委派一名经理员经营。院田产多为干田,收成易受自然灾害的影响。因而院方在田租的收取方式上逐渐放弃“认租”而倾向“分租”,使得田租收益渐趋平稳。认租是提前议定租额,秋后足额征收;分租则依当年的实际收入收取,妥善分配收租比例。采用分租的办法丰年可收米一千二百公斤至一千二百五十公斤,荒年则减收至十分之六七。4

房地产则主要集中在市区。房产虽多为零星小间,但因数量较多,颇有收入。而地产较少,收入较低。据1944年的统计,其房地产情况见表二:

此外经费来源亦有政府补助、社会捐款与小额贷款利息,但多系临时性的救急措施,数额有限,于救济院的事业关碍不大。

二、贵阳实验救济院的社会救济实践

社会救济以实行场所可划分为院内救济与院外救济两种形式。贵阳实验救济院以院内常态化教养为主,兼行院外临时性救济。救济院下设各所村即是其实施院内救济、贯彻“教养兼施”理念的依托。而救济院的院外临时救济系由资善堂一脉相承而来,反映了贵阳实验救济院社会救济的综合性与传统慈善事业的继承性特征。

(一)院内常态化教养

贵阳实验救济院不仅收容弱势群体,还重视对收容对象进行知识补习与技能培训。院内分设各所,分别对残老、婴孩、失足妇女、游民等社会边缘群体实行教养。传统慈善事业亦办救济,但其最大的弊病在于“重养轻教”,其目的仅在于维持救助对象基本的生存需求,而较少生产技能的培养,因而传统慈善事业实质上是为“消极救济”。在西方救济理念的影响下,晚清时期社会救济理念和实践开始转向“教养兼施”。所谓“教养兼施”即是在收容之上,“置学校、工厂,授之以学问,教之以工艺,使此辈之生计由窘而舒,知识由愚而智慧,既能立足于社会,自可保养其人格”1。贵阳实验救济院即立足该理念,于院内设立学校与工艺设施,根据救济对象的资质进行分类的知识补习与技能培训。其救济业务主要体现在残老收容、婴孩育养、妇女教养、游民习艺等方面。

残老收容方面,残疾与养老两所本分别办理,1944年两所合并成安老所,所址王公祠(今兴隆西巷内)。在残疾收容前,救济院会预先进行严格的资格审核。收容对象不仅必须为贫苦残疾的市民,而且还需所在地保甲证明其确实孤苦无依。残疾人被收容后救济院每人每月发给米七点五公斤及少数补贴,并供给煤火、灯油与住所,并让残疾人从事轻便工艺,所得归本人。孤老的收养与之相同,惟年龄须在六十岁以上。资料显示,1943年7月计收容残老二十二人2,1948年7月为九十人3,8月为十八人4,9月达一百二十八人5,11月仍余四十五人6。可见残老收容虽有较大流动,但也颇具规模。

婴孩育养方面,该业务由保育所与儿童教养所施行,1948年11月保育所改称育幼所。保育所在慈善巷院部内,专保育五岁以下的婴孩与弃婴。民国时期贵阳病婴遗弃问题较为严重,市民“必至婴儿重病不可救治之际,始于深夜遗置所门外,迨翌晨收进所中,大都恹恹垂毙,几造成掩埋死婴之结果”。为改善病婴的救济,救济院一是布告与发动区保甲,从宣传与行动上严控弃婴现象;二是将保育职能细分为保育与病毙救济两部门,各司其职,进而改善弃婴的医疗救治与收容保育。7婴儿入所后,由所雇的奶姆保育。婴孩收容较为稳定,据统计,1943年7月收容三十六人8,1948年7月收容三十九人9,至1948年9月收容四十六人10。此外,救济院也注重对六至十余岁儿童施行教育。为此院方另设有一儿童教养所(属保育范畴),所内设有一所复式学校,内设初级复式一班,聘请教师二人,分科教授,并供给食宿衣被。1943年7月计教养儿童二十人,1944年8月救济院还增加高级小学班1,以图扩增教养规模。

妇女教养方面,负责此任务的妇女教养所位于中华北路警察局一分局内。该所最早为1909年设立的济良所,主要收容失足与无依妇女。此后隶属数次变更,至1942年3月转隶于市政府,改组为妇女习艺所,职能扩大到整个市区被压迫妇女的教养上。21944年贵阳实验救济院成立,妇女习艺所也一并划入,改称妇女教养所。妇女教养所收容的对象限于市区的贫困和失足妇女,收容后实行军事化管理,并对收容妇女“授以生活之救济及谋生技术之训练,使其恢复生活能力,完整独立人格”3。妇女的教养分步骤有序开展。所方先从衣、食、住、行、娱等方面着手改良妇女生活,再进行政治思想、文化知识与生产技能等方面的教育。所内设有纺织、缝纫、织袜、刺绣及其它手工艺四部门,供给所内妇女生产习艺。半年期满考核合格后即可办理手续离所,并且所方为保持教养成效会对出所的妇女加以监督。出所的妇女约有三条出路:一是具结保证后由直系亲属领回;二是所方根据妇女专长介绍相应的职业;三是院方主持择配。适龄、健康且品性纯良的妇女,由院方主持择配。即由院方悬挂妇女相片,公开征求择配男性,在所方鉴定合格后,介绍其会面,让双方自行抉择,一定时间后为其举行集体婚礼。4在收容人数上,1943年月均入所八十余人,排除期满离所妇女,规模经常维持在一百余人。51948年7月为七十四人6,截至1948年9月达九十七人7。由此可见妇女教养颇为稳定。

游民习艺方面,负责此业务的是救济院(游民)习艺所,坐落于香狮路二四工厂旧址,有土墙砌成的草房五间。所内设“游民班”與“特别室”。“游民班”由所方人员管教,收养普通游民乞丐,分队分班,实行军事化管理,按时作息,重视感化教育。“特别室”则主要收容惯贼及小偷,加以镣铐,由警察与刑警实行禁闭式管理。游民习艺的目的在于对游民“强制其劳作,授以必要之智识及技能,养成其勤俭习惯”8。游民的主食费由市政府与救济院共同承担。每年市政府负担主食费八个月,救济院负担四个月。副食费则由救济院就房租收益与游民劳作所得提成补助。所内设有印刷、织布、弹棉、制草鞋等工艺部门,均有所聘技工对游民进行生产技能培训。游民管教期满考核合格后或由家属领会,或予介绍职业。游民的收容颇具规模,但流动较大。计1942年9月收容游民三百馀人9,1948年7月为一百七十八人10,1948年9月达到二百二十八人11。此外在特殊时期救济院还收容过伤兵、难民、节妇等弱势群体,但多系救急或短期收容,成效不彰。

(二)院外“临时性”救济

在院内教养的同时,贵阳实验救济院还兼办院外救济。实验救济院的院外救济主要有济腊米、施医药、施棺等业务,其措施多系临时性救济,具有传统慈善事业的特征。

济腊米早在资善堂时期就开始施发。每年冬季,资善堂(或救济院)用募集的资财或政府的拨款,购买一定数量的大米,发给贫民渡年关,名曰“济腊米”。具体根据每年的购米数量,印制每张领米一升的“米票”(俗称米飞),交于有捐赠关系的士绅富户及区街保甲在指定地点发给贫民。1938年救济院共发“济腊米”一千四百公斤,共发给一点零六万户,三点一四万人受益;1939年 “济腊米”减为一千公斤,共发给九千三百七十八户,二点八七万人受益;1942年“济腊米”又减至二百五十公斤;到1948年仅发一百公斤。1由上可见,济腊米的散发额逐渐减少,受益群体日益缩小,渐趋无关轻重。

施医药、施棺业务肇始于栖流所,继于资善堂,并为贵阳实验救济院所继承。乾隆初年贵州布政使陈德荣“设栖流所于东岳庙后,以医行旅之病者,死则给以棺椁”2。资善堂建立后,施医药、施棺的功能得到延续。至民国后期,施棺、施医药的慈善业务仍然存在。1942年贵阳市救济院成立之初拟成立施药所、施棺所,但因经费、药品等条件限制而无果。1943年院长张尚群在总结两年工作时谈到:“施药一项,现仅为消极办法,亦有改良之必要。拟设置官医,对于赤贫市民施诊,庶可以尽救济疾病之局部责任。”3尽管存在困难,救济院仍积极办理。1944年救济院“计共发成品药七种,约值价万馀元”“计共发大棺四十盒,中棺五盒,约值二万馀元”。但总的来说,医疗救济乏善可陈。1944年张尚群谈到医疗所筹设上面临的困难,“逮年均物价高昂,犹以药品为最,而诊金更觉不资,不特一般贫民无力就医服药,即公教人员亦往往望洋兴叹”。他进而谈到“本院奉令曾有是项组织,但本身经济有限,维持现状,尚捉襟见肘,何况医疗设备,更须多金”4。由此可见,由于医疗物资缺乏与经费困难,救济院在医药上面临着巨大的困难,直接影响了医疗救济成效。

除上述救济业务外,救济院还采取了一些临时性救济措施。如1944年救济院发给“本市吴倪氏等一次救济金,多者五百元,少者一百元”,发给“难童汪宁生等每月补助食米一筑斗”。5但该类救济不仅发给物资极为有限,而且受益群体小且不具规模。

三、贵阳实验救济院的社会救济成效及其局限

贵阳实验救济院通过对各类弱势群体提供社会救济,其目的在于维持受救济对象的基本生存乃至培养其谋生技能,进而维护社会稳定。自1942年贵阳市救济院成立以来,院方便尽力对弃婴、残老、失足妇女、游民乞丐等弱势群体进行救济,颇具成效,但限于内外困境,总体效果参差不齐。

(一)贵阳实验救济院的社会救济成效

贵阳实验救济院的社会救济产生明显成效。如对婴孩的保育与教养,以免其冻毙街头且有利婴孩成长。对丧失生存能力的残老进行收养,使其食宿有了着落,有人看护,病疾亦可就医。对于被压迫女性,妇女教养所从改善妇女生活入手,对收容妇女进行知识补习与技能训练,并尽力地对出所的妇女进行监督。通过科学的教养环节与切实的努力,救济院在妇女教养上取得了显著的成就。1943年底婦女教养所因妇女教养成绩突出,被评为贵阳市救济事业示范机关。61949年2月的调查显示所内“每月除上课、工作外,常举行个别谈话,实施感化教育。秩序井然,俨如学校,管教尚佳,卧具亦有相当设备”7。妇女教养所的积极工作不仅给予被压迫女性以新生的希望,还给了她们重新融入社会自谋生计的能力,亦对城市风气的改善有积极作用。对于终日流宿街头的游民乞丐进行收养,培养其吃苦耐劳的品质与独立生活的技能,避免他们因为生存困境铤而走险沦为罪犯,危害社会。

贵阳实验救济院自成立以来,救济人数长期保持稳定,社会救济成效较为显著。1947年10月,根据社会部社会救济事业第一期总检查结果,贵阳实验救济院等机构因“救济设施办理成绩优良,合行令该省即便予嘉奖,以资激励为要”1。数据亦表明贵阳实验救济院的救济事业取得实效。1942年9月救济院各所约收容四百四十余人2,1948年7月降至三百八十一人3,1948年9月复增至四百九十九人4。由此可见,从收容规模与实行效果来看,贵阳实验救济院的社会救济都取得一定的成效。

(二)贵阳实验救济院的社会救济局限

尽管贵阳实验救济院的社会救济取得一定成效,但是亦存在严重的问题。1946年3月在贵阳市参议会第一届第一次大会上参议员许芳媛的提案指出了救济院内部的诸多问题。该提案指出:“查本市实验救济院所属各单位多不健全。如妇女教养所未切实尽到教养妇女之职责;习艺所收容之游民过少;婺节新村之房屋倒塌甚多,且内容并为污浊;保育所之婴儿部分对婴儿之教养极坏;安老所所内污秽拥挤,状极不堪。过去市区参会虽会一再祈求改善,均以经费困难未见实行。”5尽管她提出改善的办法,但因货币飞速贬值、物资奇缺,贵阳实验救济院的改善工作实际上成效甚微。

就婴孩救济上,育幼所的收容量极为有限,能收养的只是其中一小部分,大多数弃婴只能冻毙街头。弃婴问题的解决需要国家、社会与民众有效互动才能有所成效,而非仅仅依靠救济院就能解决。在残老救济上,1946年9月救济院派员前往调查发现“有七人就近入所,天已秋凉,尚衣单被,早晚颇成寒凄,另一人足部生疮已溃烂无药医”6。可见其收养效果较差。

习艺所内情形则愈发糟糕。习艺所游民多系窃盗、扒手等人群,加上资金与物资缺乏,以致职员较少,管理不善。1947年4月所内传出“全体游民”向省主席杨森呈文控诉习艺所所长王月岩贪污渎职一案,引起较大风波,后经市政府与救济院联合调查得悉举报不实,纯为“毁谤”。7此事难辨真伪,但表明所内情况的复杂性。1949年2月习艺所所长杨济中的报告指出习艺所面临“三大危机”:其一是职员与游民比例失衡引发的秩序危机;其二是糟糕的居住环境引发的生存危机;其三是缺乏医药与禁闭管理造成的健康危机。三重危机之下,习艺所对游民“既不能爱,又不能教且不能养,游民见而生畏,均思乘机逃生”8。此外,严苛的管教致使所内刑警虐待游民的案件时有发生。如1949年2月习艺所发生游民袁龙血书控诉刑警虐待一案,案发后省市两级政府首脑高度重视,迅即派员调查。9调查中发现由于职员与游民比例失衡,职员之下的队长、班长多由游民充任,“普通班部分游民乘所长及干事管理不周之时与班长、队长私相勾结,密行于夜间,越墙外出,阴行窃盗、分脏;至特别班之游民既多系盗窃累犯,习顽成性”1。生存的困境加上旧习驱使往往会使得游民“重拾旧业”。据解放后有游民回忆,游民虽食宿在所内,但每天还是要外出窃盗。2所内情况的复杂使得管理人员“精疲力尽,对于管理施教自必难期周密”,因此1949年2月市政府决定将游民习艺所交由警察局管理。3这表明救济院在游民习艺上已然失败,迫切需要强化管理以控制所内秩序。

妇女教养的成绩虽比另外三所好,但是亦有缺憾。除前述不足外,妇女教养所曾为离所妇女拟定了三条出路并加以监督。但妇女出所后,监督基本形同虚设。在系统性的社会危机下,妇教所更难保证离所妇女不在生存压力下重返歧路。在妇女择配上,曹文娟认为“择配”体现了男女间的不平等,含有婚姻买卖的因素。4长期担任妇女教养所所长的陈智鸾亦曾言虽拟定了这三条出路,但“实行结果,总觉不能符合理想”5。由此可见,在深重的社会危机下,妇女教养的成果很难得到持续有效的保障。

此外,贵阳实验救济院还在外部陷入与传统慈善机构尚节堂的产权纠纷中。纠纷的焦点“土地”“财神”两会的房产本属庙产,因尚节堂与救济院的组织离合而纷繁复杂。1946年尚节堂划归救济院管理,次年6月尚节堂脱离救济院组织,旋即开始寻求收回原产,产权纠纷转向激化。总体而言,杨森在任时倾向于尚节堂,要求救济院归还房产,救济院一度处于不利态势。谷正伦接任后偏向于救济院,尚节堂退而寻求其它势力的支持。尽管获得市参议会第一届第九次大会的支持,但1948年8月省主席谷正伦作出了纠纷房产“不应发交该堂经管”的批示6,并于同年9月饬救济院“补助”尚节堂经费以保证节妇生活。在谷正伦的强势介入下,逾期一年多的产权纠纷案至此结束。从该案的走向来看,双方围绕产权纠纷不断,并随着地方政治领导人的更替与其它政治势力的介入而逐渐复杂化。从该案的结果来看,救济院尽管取得最终的胜利并获得实际占有的优势,但是亦须保证尚节堂全体节妇的生活开支,这笔繁重的开支与长期的纠纷使得救济院精疲力竭,无法尽心救济,使得本已弊病丛生的救济事业更加恶化。

自1948年后,院内境况急转直下,管理人员纷纷辞职。据不完全统计,1948年1月至1949年4月之间救济院管理人员共请辞十五人,涉及职务上至二名院长,下及所内办事职员。辞职理由中,因“疾病”五人,“家务繁琐”四人,“所务困难”二人,“急切返乡”二人,另谋他处一人,不详一人。联系当时的形势,可见因“病”、因“家务”等原因并非症结所在,请辞系由社会局势崩坏与所内管理困难所致。恰如兼保育所长杨露所言:“去夏半年以来第因所务繁琐,困难重重。”7干事吴学禹也指出:“惟本院编制员额过少,人事配备尚且不敷,向于遇缺不补事。”8可见,救济院内部的日常运作状况已日趋恶化。此外,高层的贪腐问题亦很严峻。除前述王月岩案外,1948年12月貴阳市参议会检举救济院卸任院长张尚群在职期间贪污“公有积谷数千石”、卸任时若干物资“移交不清”。9任职多年的首任院长张尚群也渉入如此规模的贪腐案之中,可见救济院内部组织系统的腐化程度。在管理困境与人事弊病下,救济院业渐崩坏,终因国民党贵州当局统治的崩溃而分崩离析。随着1949年11月15日贵阳的解放,12月贵阳实验救济院即被成立不久的贵阳市军管会接收,谢凡生被任命为院长,负责该院接收后的改造和救济工作,贵阳实验救济院最终被改造成了中国共产党领导下的新式救济机构。

四、结语

民国贵阳实验救济院由传统慈善机构“资善堂”演变而来,具有社会转型期新旧杂陈的特征。贵阳实验救济院立足于进步的理念,院内教养与院外救济兼施,显着扩展了传统慈善的边界,救济颇具成效。但贵阳实验救济院对弃婴、残老、游民等弱势群体的救济,虽有成效却参差不齐。内有经费缺乏、组织系统腐化、习艺与安老等所管理不善,外有同尚节堂的产权纠纷,而国民党贵州当局统治的崩溃终使其分崩离析。贵阳实验救济院可谓是欠发达地区社会救济的典型,与民国时期江浙、华北等地的救济院相比,它存在收容人数过少、轻视院外救济、经费更为拮据等局限,救济效果也难与之企及。1可见欠发达地区的社会救济不仅需要进步的理念和合理的机构设置,还需要充实经费,科学管理,而若不能创造良好的社会政治环境,解决结构性的社会贫困问题,社会救济难免杯水车薪。

责任编辑:厐思纯