基于点轴理论的全域乡村旅游空间布局规划方法研究:以河南省南太行山区域为例

贾子玉(通讯作者),胡英娜/JIA Ziyu (Corresponding Author),HU Yingna

1 背景

在乡村振兴战略、“十四五”规划等国家政策颁布实施背景下,我国农村产业经济发展迎来发展变革期。乡村休闲旅游业作为一项活跃、广联的行业,被提升到实现农村产业结构调整、促进服务业驱动新型城镇化的高度[1]。2017 年,国家旅游局公布 《全域旅游示范区创建工作导则》。全域旅游发展模式的特点是以旅游业为引领,全面联动区域相关一二三产业,打破边界优化旅游资源格局,从而实现协调区域和城乡经济发展[2],对乡村振兴具有引领作用。

全域旅游空间结构是区域旅游系统抽象的空间载体,空间结构的合理性直接影响着区域旅游产业发展的竞争力和可持续性[3]。对于乡村休闲旅游空间结构的研究内容主要聚焦于旅游相关资源的类型与数量分布、时空演化、价值评价、影响因素、发展模式等方面,常用的理论方法包括旅游场理论、点轴系统理论、景观生态学理论等[4-8]。其中“点轴”理论是区域发展的重要理论,常被用于区域旅游体系识别与规划[9]。其核心在于旅游资源等要素在“极核点”上聚集,并由道路等线状基础设施联系形成“发展轴”,从而形成旅游产业空间聚集、扩散和辐射周边的效果[10],对区域旅游空间格局优化具有理论和现实双重指导意义。

全域旅游视角下,旅游发展优势地区将带动滞后地区共同发展,研究者需要综合分析区域内旅游资源分布和开发潜力,注重发掘带动知名度较低的潜在旅游资源,制定不同的开发强度、时序和策略,为全域旅游提供源源不断的新生动力[11-12]。目前,旅游空间规划研究领域重点关注旅游景区资源分布和可达性因素[13],但仍缺乏对旅游资源多样性、服务能力、游客吸引力的综合考虑,导致分析结果策略缺乏全面性和科学性。本文从全域旅游视角出发,基于空间点轴理论和开源网络大数据构建全域乡村旅游资源价值评价体系和旅游空间格局规划方法,研究全域旅游空间优化的策略原则。

2 数据与方法

2.1 研究区域概况

研究区域为豫北山区,南邻黄河,北枕南太行山系,包含修武县、辉县市、博爱县等8 个县市以及8 个市辖区。需要说明的是,本文重点关注乡村旅游资源优化,但由于研究区内城镇地区旅游服务能力与旅游资源影响力不容忽视,因而也纳入研究范围。在河南省“十三五”旅游产业发展规划中,研究区所属全省旅游“南太行旅游区”,位于“太行山旅游风景道”“黄河中下游旅游风景道”“南水北调中轴线旅游风景道”3 条跨区域旅游风景道围合之中[14],乡村地区旅游资源较为丰富,有云台山风景名胜区、新乡八里沟景区在内的34 个国家A 级景区和省级旅游度假区。目前,研究区域内乡村旅游以自然山水游憩为主要形式,同质化较强,且存在个别景区强、全域旅游弱的问题,缺少对休闲农业、乡土文化类旅游产品的开发。

区域内县市社会经济条件相似,经济较好,城镇化率较高,产业结构相似,均为二产主导,三产为辅,一产占比最低。就农业而言,由于山区耕地面积有限,传统农业比重大、现代化水平低、生产成本高、产业带动力不强等问题,研究区域内现代农业的发展备受制约,农产品缺少展示窗口和销售渠道。就工业而言,工业产品中基础原料居多,产业链短,产品附加值较低,原材料粗加工和中间产品比重占工业产品比重高,终端产品和科技含量高的产品比重低,缺乏产业竞争优势。

2.2 数据来源

研究所用的乡村旅游资源点数据来源于国家文化和旅游部、农业部、住建部、河南省文化和旅游部等政府机构发布的国家A 级景区、国家级和省级乡村旅游相关示范区点名单(发布时间为2018-2020 年不等),以及基于百度地图的一般性休闲农业类旅游目的地POI(2020 年),旅游资源点总数609。结合研究区域现状与乡村旅游资源分类研究,将该地区旅游资源分为自然游憩类、历史文化类与休闲产业类3 个类别[5,8],其中包括休闲产业类旅游资源530 个,自然资源型资源46 个,历史文化型资源33 个。

旅游服务设施数据来源于百度地图POI,基于旅游“吃行住游购娱”六要素重点考虑住宿、餐饮、购物、旅行社4 类旅游相关设施。基础道路数据来源于国家动态地图网发布的1:100 万全国基础地理数据库。

2.3 全域乡村旅游空间点轴结构的评估与规划

(1)“极核点”的评估

基于旅游资源点轴理论,“极核点”是区域内旅游吸引力高、服务设施完备、对区域辐射带动作用大的中心性旅游目的地。根据全域旅游“优势带动弱势”的原则,本文研究旅游资源不仅包括区域内已经正式开发建设的、用于发展旅游业的国家A 级景区,还包括知名度和开发程度较低的部分旅游目的地,如国家历史文化名镇名村、全国特色景观旅游名镇名村、中国传统村落、全国休闲农业与乡村旅游示范点、省级乡村旅游示范村镇、省级乡村旅游示范休闲农庄,以及一般的垂钓园、采摘园、生态农庄等。

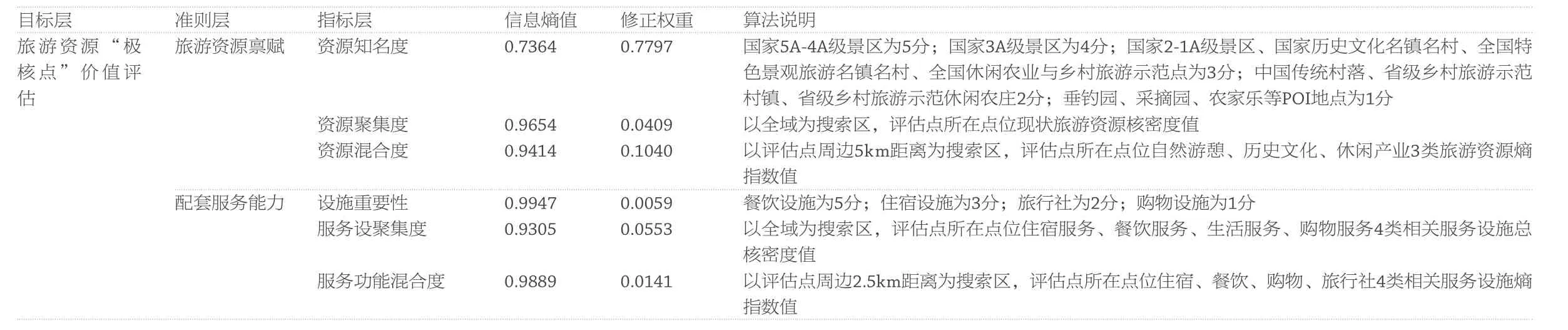

运用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)构建旅游资源“极核点”价值评估指标体系,对全域范围内乡村旅游资源的价值与开发潜力进行综合评估。指标体系分为3 个层次:a)目标层,确定目标为评价全域旅游资源价值;b)准则层,根据文献研究建立评价的2 大准则要素,即旅游资源禀赋与配套服务能力;c)指标层,根据准则层的内容提出具体化的指标与计算方法,共包括6 个具体指标,具体含义与算法见表1。通过修正熵值法计算各资源点综合得分,运用自然间断法对资源点最终得分进行分级,得出不同级别的极核点。高级点作为优势发展资源,低级点则作旅游格局优化和发展的补充。

表1 旅游资源价值评估指标方法(绘制:贾子玉)

(2)“发展轴”的评估与规划

发展轴线一般依托于交通干线、运河水系等线性设施,沿轴形成相关配套产业聚集和扩散,起到沟通各级极核点、构成区域网络格局的重要作用[15]。发展轴线的选择是根据目的地之间的空间相互作用和联系程度的强弱,选择相互吸引力高、空间联系紧密的轴线[16],常用于量化研究城市群空间经济联系[17]。目前研究主要基于引力模型和空间流两种研究方法[18]。其中空间流涉及到人口、经济、物质等资源要素在区域中的多向流动[19],数据量化统计较为困难。相比之下,修正后的引力模型兼具准确性和便捷性,逐渐成为空间联系和发展轴研究的主流方法[20]。对传统引力模型的修正主要包括对距离衰减系数的改进、对目的地“综合质量”定义和计算的优化、对目的地之间空间可达性计算的优化,以及将引力模型与社会网络分析法、场强模型等方法相结合,有效地扩展了研究的边界[21-23]。综合考虑本文研究区域实际情况和技术的便捷性,本文运用修正引力模型对旅游发展轴进行评估,即在旅游资源“极核点”价值评估基础上,采用旅游目的地综合价值得分作为目的地“综合质量”,并且采用目的地之间实际最短路程距离代替空间绝对距离,计算极核点之间相互吸引作用,作为评估识别区域发展轴线的基础。

另一方面,需根据旅游资源特点、沿线相关旅游产业聚集情况并结合区域旅游发展目标和县域经济社会发展现状需求,进一步研究全域旅游空间规划策略,通过格局重构、资源重组、空间重塑、服务提升实现全域整体空间和重点区域旅游品质的全面提升。首先,通过优势资源带动,串点成线,聚线成面,构建全域旅游点轴结构,融合城镇—景区—乡村多层次和覆盖长—中—短多级别旅游路程的全域旅游空间体系发展多元特色。其次,在高级别旅游资源的基础上,以旅游发展轴线为纽带,通过加入优质潜在资源扩展旅游发展轴线的长度和覆盖范围,把全域散落的旅游景区、美丽乡村、山水农田景观相连,推动区域旅游发展从离散态向着聚集态发展。同时,规划使区域内的自然景观、文化景观、休闲产业景观互补,通过一定范围和线路内不同类型的旅游景观的穿插布局,形成“人文+自然+休闲农业”为特色的多元乡村旅游名片,提升增强游客游览兴趣,延长游览时长。

2.4 数据分析方法

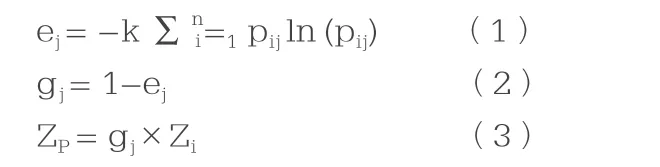

(1)修正熵值法

修正熵值法是一种结合主客观确定权重的方法,本文在层次分析法得到的指标权重Zi的基础上,运用熵值法中差异系数修正各指标权重,不仅可以克服主观赋权带来的随机性问题,还能有效解决多指标信息重叠问题,得到尽量符合客观规律的结果[24]。其计算步骤分为:a)原始数据标准化、归一化处理;b)计算各指标熵值ej(式2);c)计算各指标差异性系数ej(式2);d)用差异性系数修正主观权重,得到综合权重ZP(式3);e)对综合权重进行归一化处理,得到最终修正权重。计算公式如下:

式中pij为第j 项指标下第i 个系统评价指标占该指标比重;n 为一级评价指标个数,m 为二级评级指标个数;k=1/ln(n);ej ≥0

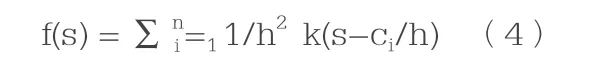

(2)核密度

核密度是通过核函数拟合地理要素在周围邻域中分布聚集程度,可于计算点、线等矢量要素,被广泛应用于城市人口热力、POI 设施点等数据的计算中[25],计算公式:

式中f(s)为空间位置s 处的核密度计算函数;h为距离衰减阈值;n 为与位置s 的距离小于或等于h 的要素点数;k 函数则表示空间权重函数。

(3)混合度

POI 数据与熵指数算法结合常用于精准计算城市用地功能混合度、设施多样性、识别城市功能区等领域[26,27]。熵指数大小可以反映功能的多样性,熵指数越大,功能混合度越高,计算公式为:

式中EI为评估点所在区域服务设施的熵指数,i 为服务设施的种类,Pi为评估点所在区域内i 类服务设施占总设施数量的比重。

(4)旅游目的地引力模型

由于旅游目的地资源禀赋、配套服务水平与交通可达性的差异对游客造成不同的吸引力,从而造成旅游人口、资金资源等要素在区域内流动,可反映空间联系的紧密性[20,28-22]。本研究通过构建修正的空间引力模型计算旅游目的地之间相互吸引力大小,识别旅游发展轴,计算公式为:

式中,Fij为旅游目的地i 和j 之间相互吸引力,其值越大说明两地间吸引力越强。G 为引力常量,通常设置为1;Mi和Mj分别为旅游目的地综合价值得分。D 为两地间最短路程距离,通过GIS 中OD 成本矩阵方法计算。b 为常量,取值为1。

3 结果

3.1.旅游资源极核空间分布

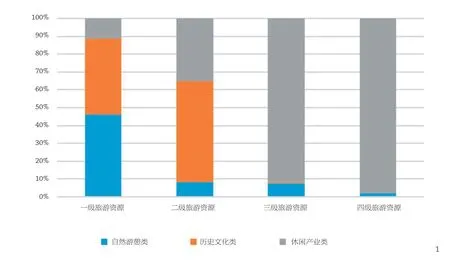

通过修正熵值法得到旅游资源价值评估指标修正权重(表1),并计算各资源点价值得分,表2 展示了排名前十的资源点的情况。考虑自然间断法和数据分类合理性,最终将旅游资源点分为4 个等级(1 级为得分最高)。其中,1 级资源26 处,其中90%为自然游憩和历史文化类的国家A 级景区和国家级示范村镇;二级资源37 处,其中65%为国家级传统村落、国家级省级乡村旅游示范村;三四级旅游资源总数较多,以农家乐、采摘园等休闲产业类旅游资源为主,兼有少量自然游憩类(图1)。

表2 综合得分排名前十的旅游资源概况(绘制:贾子玉)

1 四级旅游资源类型分布(绘制:贾子玉)

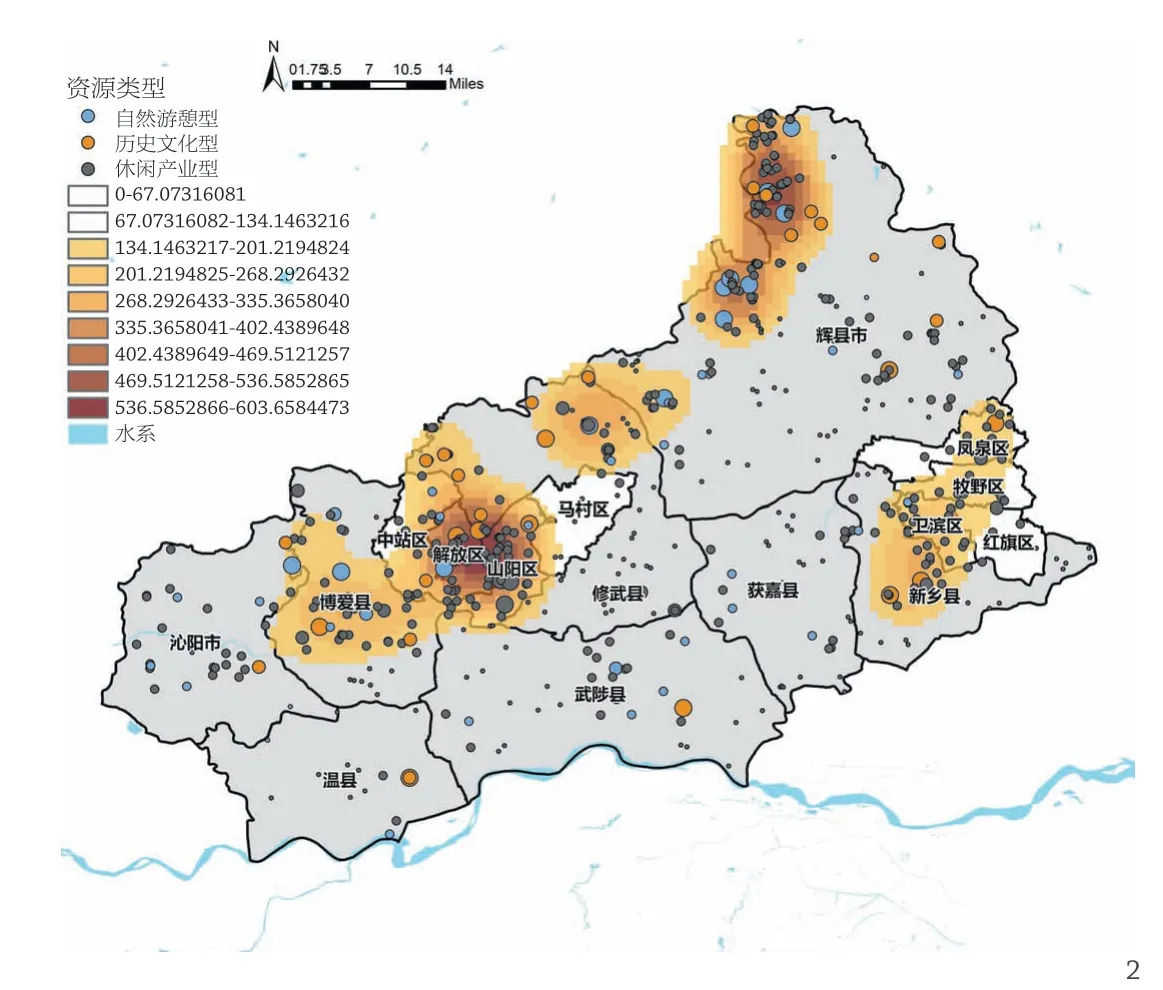

将资源点等级与核密度结合进行空间分析(图2),发现高级别自然游憩类旅游资源聚集在南部沿太行山一带,高级别历史文化类资源则在南北均有分布,高级别休闲产业类资源聚集在焦作市山阳区—博爱县一带。区域内形成多个高级别旅游资源聚集核,主要集中在北部沿南太行山一带的各县市城镇近郊区域:焦作市解放区一带的黄河文化影视城景区-圆融寺景区、博爱县城山月寺-太行博竹苑一带、辉县市北部轿顶山-万仙山-秋沟景区一带、修武县云台山景区-金岭坡太行艺术小镇景区,以及东部新乡市城郊京华园景区-龙泉苑景区一带;其余沁阳市、温县、武陟县、荻嘉县等广大村镇地区旅游资源聚集性相对较弱。

2 研究区内休闲旅游资源价值分布

3.2 旅游资源相互吸引力

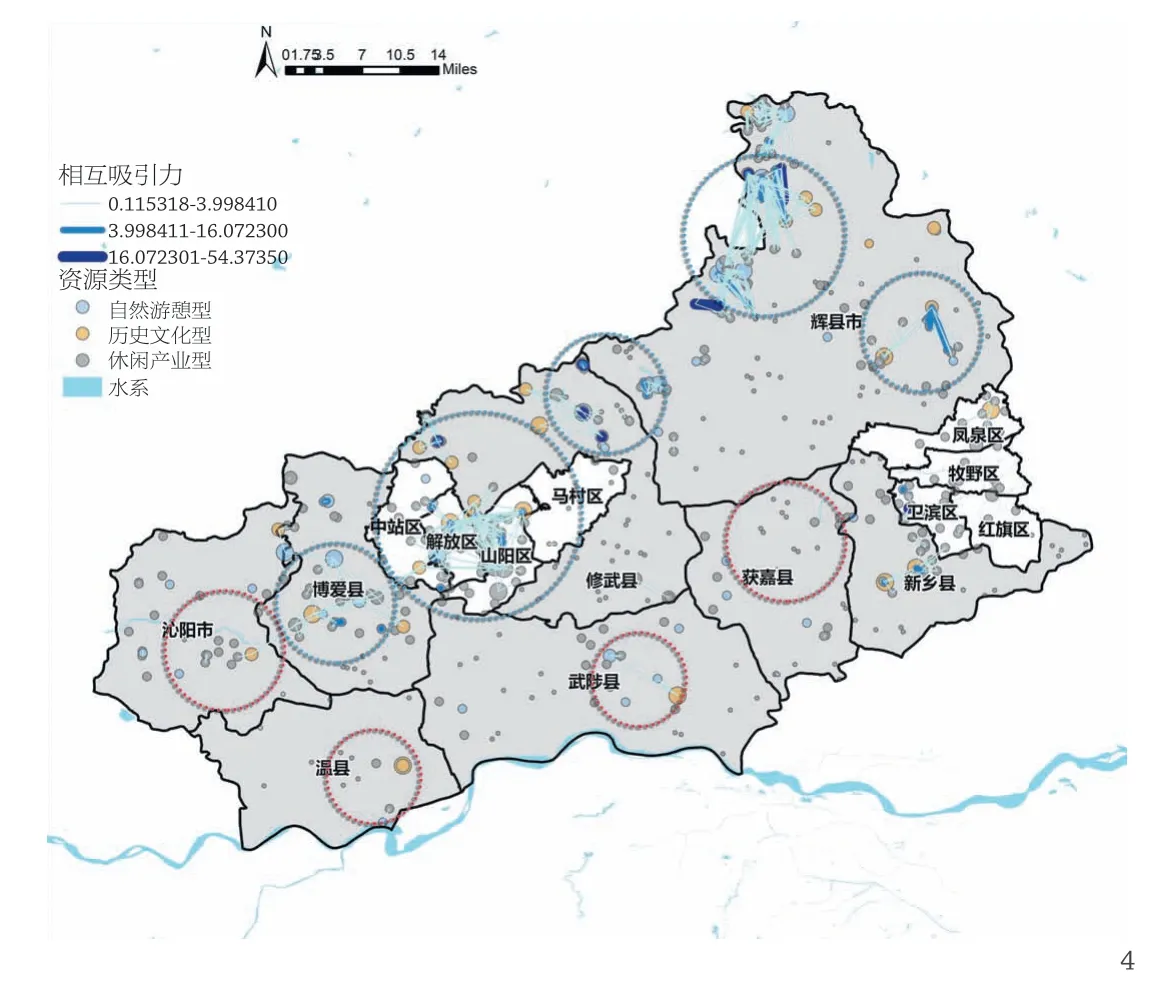

根据修正引力模型计算旅游资源点空间联系,得到相互吸引力矩阵共361,251 组数据。经过反复实验,最终通过自然间断法将相互吸引力分为10级,并选择前5%(1~7 级)作为重要分析对象进行绘图。从全域角度来看(即1~7 级引力线中两点间路程大于12km,图3),整个研究区域内存在东西、南北各两条显著轴线:其中北部东西向的南太行山沿线的轿顶山景区—云台山景区—焦作市区—博爱县月山寺及太行博竹苑景区之间联系最为紧密。研究区内南部和南北向的旅游资源,资源间联系性也相对紧密:武陟县—焦作市区,以及新乡市区—辉县市百泉景区—八里沟景区两线存在较强相互联系。

3 全域中长距离旅游资源间相互吸引力作用情况:1~7级,大于12km

从局部角度来分析,1~7 级引力线中两点间路程小于12km 的引力线,作为扩充优化局部旅游空间格局的补充资源(图4)。发现在研究区内城市之外的村镇地区内局部联系力度较大的区域有:北部秋沟、轿顶山等景区及周边聚集的国家级传统村落群;八里沟、九莲山等景区及周边聚集的农家乐产业群;云台山风景区及周边一斗水村、后领村、云台山镇、太行艺术小镇等传统村镇群;焦作市区边缘焦作蒙牛工业园景区、博农乳液工业旅游区、博爱伊赛肉业旅游区等产业园景区群;博爱县城月山寺、太行博竹苑及周边农家乐产业群;而北部地区旅游资源局部联系依然较弱,如温县陈家沟景区、武陟县嘉应观景区、新乡县京华园及龙泉苑景区周边旅游资源较少,相互联系力度也并不强。

4 全域短距离旅游资源间相互吸引力作用情况:1~7级,小于12km

3.3.修武县及周边县市全域乡村旅游空间格局优化策略

在对旅游资源点轴分析基础上,综合考虑区域经济产业发展需求,针对产值较低的农业,未来应整合有限耕地资源,并且发展精耕细作的特色农业,结合农家乐、生态园等发展农业观光采摘、深度加工与销售结合,进一步带动农业、工业、观光旅游三产融合。针对工业而言,应结合区域内焦作蒙牛工业园景区、博农乳液工业旅游区等产业园景区带动区域重工业转型和三产融合。对于区域内处于发展弱势的传统村落、历史文化名镇、名村等村镇与自然山水、历史文化等景区结合,共同融入旅游发展轴线,拓展轴线长度和覆盖范围,带动全域村镇和乡村旅游可持续发展。

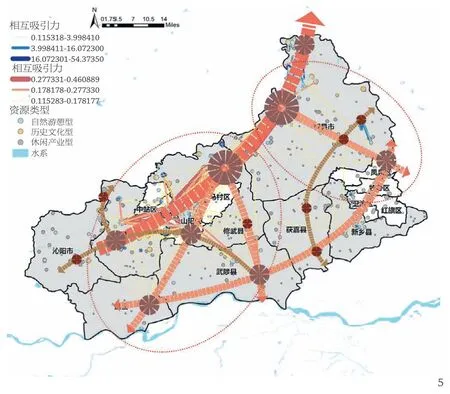

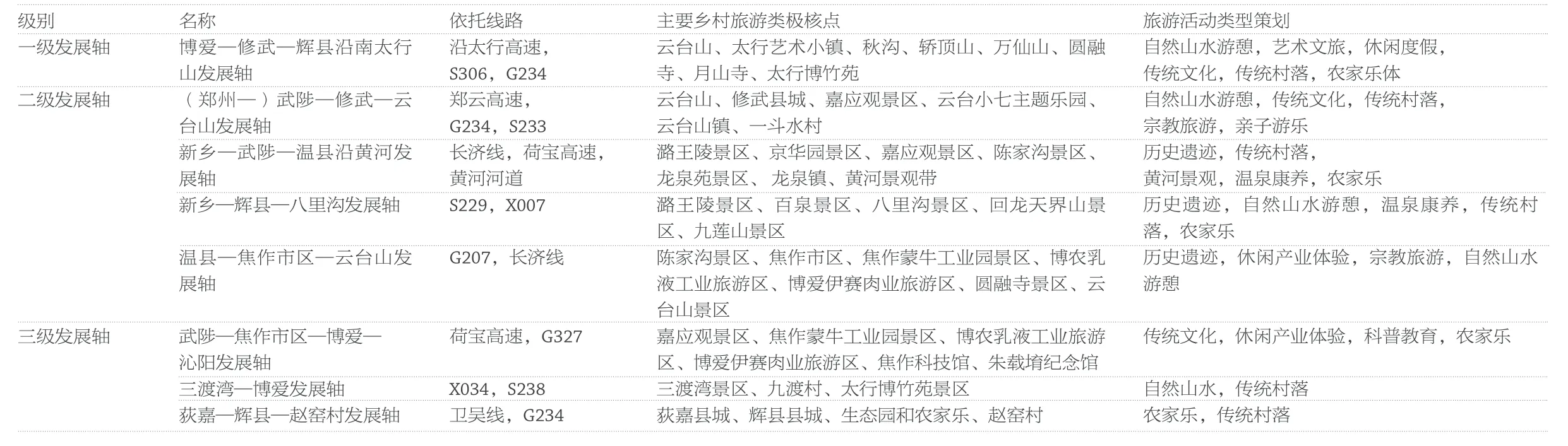

最终综合考虑研究区周边郑州市区、黄河景观带的影响,提出区域“两中心、一主轴、多节点”的空间结构体系,确定云台山风景区、八里沟景区为一级极核点,以及包括“博爱—修武—辉县沿南太行山发展轴”“新乡—武陟—温县沿黄河发展轴”在内的全域乡村旅游发展轴,以及包含自然山水游憩、历史文化、休闲产业、农家乐体验等差异化的旅游活动类型(图5,表3)。

5 旅游资源间相互吸引力作用情况:1~7级

表3 修武县及周边县市全域乡村发展轴(绘制:贾子玉)

4 结论与讨论

本文在全域旅游和空间点轴理论基础上,引入熵指数模型、引力模型等定量分析方法,结合旅游资源特点和研究区县域经济产业发展现状需求,构建全域乡村旅游资源价值评价体系和旅游空间格局规划方法,在一定程度上丰富了旅游空间规划相关理论方法。对以云台山景区为中心的河南省南太行山区域为对象进行研究,得出以云台山风景区、八里沟风景区为核心、“博爱—修武—辉县南太行山沿线”为一级发展轴的“两中心、一主轴、多节点”空间结构体系,以及相应的差异化旅游活动类型。

由于受到数据获取、研究方法等限制,本文仍有如下方面存在不足:第一,对研究区旅游资源点轴的时空演变和发展趋势的动态性研究不足;第二,对于旅游客流量市场需求缺乏量化考量;第三,对于特定级别的景区片区缺少具体的线路设计、服务设施规划等技术的开发。下一步研究将补充时空动态数据、旅游市场需求数据,进一步优化区域旅游空间格局,并研发旅游服务设施的精准配置和布局技术方法。□