絮用纤维制品原料要求的检测难点和实施建议

文/李丹 孙敬 许涛

1 引言

GB 18383—2007《絮用纤维制品通用技术要求》[1](以下简称“GB 18383”)规定了第4.1条“原料要求”和第4.2条“生活用絮用纤维制品卫生要求”两个方面的技术要求及检验(试验)方法,适用于以絮用纤维作为填充物、铺垫物的服装、寝具、棉鞋、毛绒玩具、建筑用保温材料等制品检测。GB 18383第4.1条作为絮用纤维制品原料要求检测的主要依据,分为7个条款,除第4.1.3条外,均为定性、定量检测条款。其中,第4.1.1条禁用原料、第4.1.2条限用原料、第4.1.5条短纤维含量是检测工作中公认的重点和难点,也是絮用纤维制品原料要求检验不合格的主要原因。本文基于对标准理解和检测体会,对絮用纤维制品原料要求的检测进行梳理探讨。

2 检测难点

2.1 禁用原料的识别

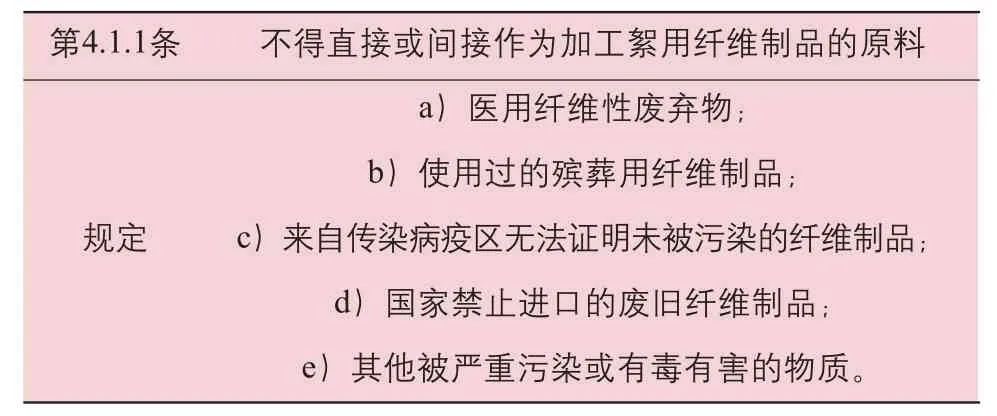

如表1所示,GB 18383第4.1.1条规定5类不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料,简称“禁用原料”,该项目为感官检验。长期以来,禁用原料的识别是絮用纤维制品原料要求检测的难点甚至盲点,通常仅能识别出带有血液污染以及具有使用痕迹的医用敷料、病员服等明显特征的医用纤维性废弃物。除非提供执法打假证据等情形,普通实验室采用常规技术手段难以检出并判定无明显特征的禁用原料,特别是b类和c类禁用原料。

表1 GB 18383规定的禁用原料

2.2 限用原料的检测

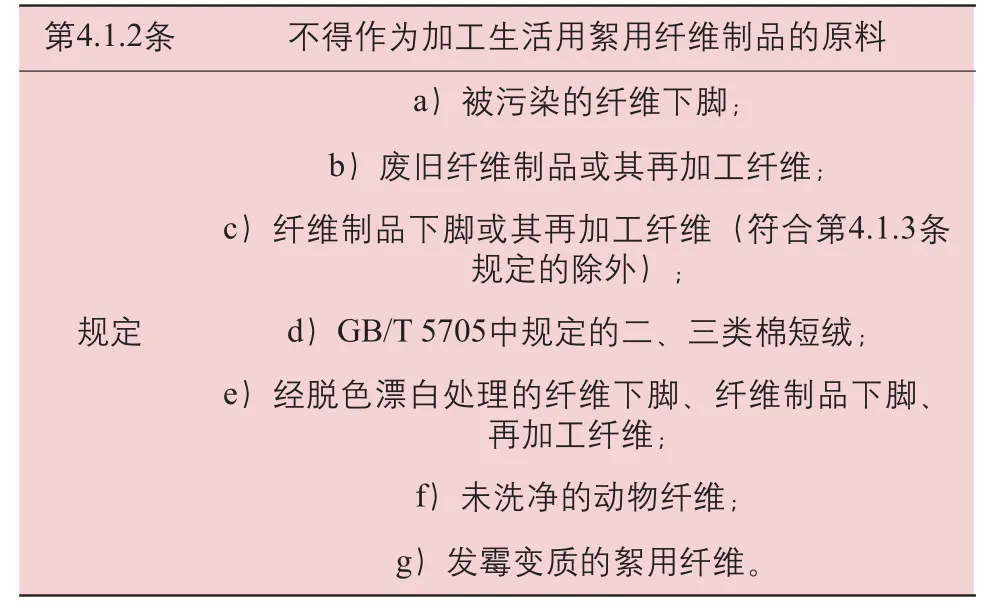

生活用絮用纤维制品是指日常生活中与人体密切接触的絮用纤维制品,主要包括服装鞋帽、寝具、软体家具、玩具等,由于消费面广、品类众多、关注度高,成为实验室絮用纤维制品检测的主体。如表2所示,GB 18383第4.1.2条规定7类不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料,简称“限用原料”,该项目为感官检验。其中,废旧纤维制品或其再加工纤维、纤维制品下脚或其再加工纤维最为常见且时常同时出现,但其再加工纤维无法显著区分,检测时统一记录为:再加工纤维(非生活用)。

表2 GB 18383规定的限用原料

传统脱色漂白一般采用亚氯酸钠、次氯酸钠、过氧化氢等氧化漂白剂,经化学处理后的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维通常伴有余氯等刺激性异味,较易识别。当前,部分脱色漂白工艺流程中增加了1至2道水洗、甩干、烘干工序,改进后的制成品无明显刺激性异味。经验丰富的检测人员在感官检验中仍可发现部分特征,以棉纤维为例,表现为:颜色呆白或暗灰,手感发滞不顺滑,手扯长度短、整齐度差、落尘较多,缺少原棉的脂味、甜味、糖化味等气味。总体上看,经过漂白处理的纤维物理性能和化学性能发生很大变化,采用感官检验、白度试验、残氯和纤维含酸、碱检验可判定[2]。二、三类棉短绒可采用长度、短纤维含量、长度整齐度指数、粉尘等指标综合判定。发霉变质的絮用纤维常伴有霉味,可采用异味、微生物等卫生指标辅助判定[3]。需要注意的是,控制使用二、三类棉短绒以及单组分再加工纤维进行原料混配,定量指标可符合标准范围,实验室即便识别后也比较难感官判定。

2.3 “黑心棉”的识别

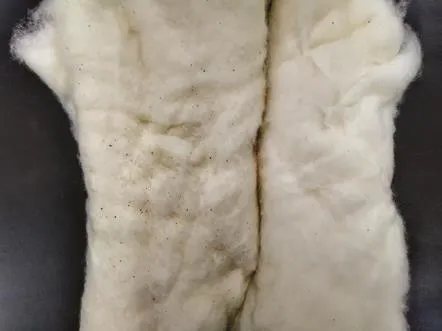

“黑心棉”,专业术语称为“劣质生活用絮用纤维制品”,狭义上是指使用禁用、限用原料作为填充物、铺垫物生产加工的生活用絮用纤维制品。由于投资小、工艺简单、利润较大,生产销售“黑心棉”屡禁不止,多见于棉大衣、棉衣裤、毛毯、带被套的棉被等制品。最典型的“黑心棉”如图1所示,使用废旧服装、纺织制品和纺织下脚废料以及其再加工纤维生产。另一类较为典型的“黑心棉”是使用经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维生产。

图1 最典型的“黑心棉”

实践中更为常见的是检出纱头等纤维制品下脚。以机制梳棉胎为例,如图2和图3所示,在絮棉整体、局部甚至少数剥离层中检出聚集态或零星态的纱头。因此,感官检验棉胎的絮用纤维原料,应采用多点随机逐层剥离的手法查看。对于疑似非棉单纤维或束状纤维,必要时需借助紫外光、燃烧、显微镜等方法检测。

图2 聚集态的纱头

图3 零星态的纱头

有一类较为特殊的情况:采用本色再生棉,即本色纯棉纱头经碱洗、水洗、烘干、开松等工序制成的再加工纤维。以此来生产加工如棉被、棉衣裤等生活用絮用纤维制品,识别的难易程度与混料比例、清梳一致性有关,检测人员需具备较为丰富的经验并结合长度、短纤维含量等物理指标综合判断。

2.4 短纤维含量的检测

GB 18383规定生活用絮用纤维制品中的絮用纤维长度13mm及以下的短纤维含量不得超过25%,试验方法依据附录A.1罗拉法和A.2手扯法,两者都是测试得出短纤维率(质量)结果。罗拉法较手扯法客观、科学、准确,但对检测人员的技术和经验要求高,熟练上手难,能有效开展此项目的检测机构较少。该项目不合格的情况多见于棉胎以及以棉花为填充料的服装,一般使用落棉和回收棉。需要注意的是,再生棉的短纤维含量可达到35%及以上,但与原棉混合加工后的成品短纤维含量能控制在25%以下。

2.5 含杂质率的检测

GB 18383规定纯棉类或主体长度在38mm及以下的混合絮用纤维适用于附录B.1机检法,非纯棉类或主体长度在38mm以上的混合絮用纤维适用于附录B.2手检法。采用机检法应注意标准中对试验样品的要求,以棉胎为例,执行GB/T 6499《原棉含杂率试验方法》要求试验两个50g±2g试样,与GB/T 6499要求的两个100g试样和一个100g备样不同。该项目不合格的情况也多见于棉胎以及以棉花为填充料的服装,一般使用落棉甚至是排杂。需要注意的是,如图4所示,个别样品含杂分布不匀,显现为表层与里层含杂差异大,表、里层为整体随机多点取样更具代表性。

图4 含杂分布不匀

2.6 成分含量的检测

纤维成分含量按GB/T 2910(所有部分)《纺织品 定量化学分析》、FZ/T 01057(所有部分)《纺织纤维鉴别试验方法》等标准检测。纤维组分、比例符合标注也未必检验合格,还应判断絮用纤维是否为禁用、限用原料,其难点在于识别再生棉等再加工纤维。尽管GB/T 29862—2013《纺织品纤维含量的标识》规定当产品中某种纤维含量或两种及以上纤维总量≤0.5%时,可标为“含微量XX”,或“含微量其他纤维”,但不能一概而论。以棉胎为例,由于原棉的异性纤维开松所致,棉纤维中可检出微量聚酯纤维,即符合上述规定;但个别样品随机多点检出粘纤、腈纶等其他非棉纤维、有色纤维,微量时各地处理方式不同,应强调的是,这有悖于原棉性状、工艺流程以及生产线用途。曾调研发现,全自动化生产的机制梳棉胎,可采取多盘喂棉实现差异化清梳棉和定层铺棉,个别生产企业借此使用再加工纤维等限用原料。因此,实验室应先感官检验絮用纤维是否为再加工纤维尤其是再生棉,纤维含量定性定量的试验结果需与原料特点、生产工艺等相结合综合判断。

2.7 非生活用絮用纤维制品的检测

目前,GB 18383与非生活用絮用纤维制品有关的检测项目仅在“第4.1.1条禁用原料”。

3 建议

(1)厘清标准适用范围。絮用纤维制品原料要求的适用范围是作为填充物、铺垫物的絮用纤维,服装、寝具的面料(里料)、棉胎的网纱等制品部位按其他相关标准及要求检测,不得使用禁用原料。生活用絮用纤维制品是絮用纤维制品的主体和重点,再加工纤维又是非生活用絮用纤维制品的主体和重点,一旦絮用纤维检出是禁用或者限用原料的,短纤维含量、含杂质率等指标加备注不再检测。废旧纺织品的循环利用是产业发展热点,其再加工纤维(不包括禁用原料)不能用于生活用絮用纤维制品外,除非有其他相关规定要求,可以作为纺纱原料生产面料及后续成品,但禁止直接或间接生产直接接触皮肤的产品。

(2)链条参与执法监管。前述已讨论,普通实验室采用常规技术手段较难识别禁用原料,二、三类棉短绒以及再加工纤维等限用原料在混配使用时较难识别和判定。因此,有必要以问题为导向,检测人员参与有关的执法打假和市场监管,形成链条合力,通过专业技术手段科学公正地判断禁、限用原料。

(3)修订完善现行标准。一是整合标准。目前,部分与再加工纤维、絮用纤维制品质量安全紧密相关的标准已实施多年,且由GB 18383制修订单位主导或参与,有必要整合利用好这些标准。GB/T 32479—2016《再加工纤维基本安全技术要求》规定了绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌、异味、pH值、游离余氯这4项指标相较于GB 18383,pH值和游离余氯是新增指标,能在一定程度上识别经脱色漂白处理的再加工纤维并分类合理使用,拓展非生活用絮用纤维制品的检测项目,建议在絮用纤维制品原料要求中增加。此外,以挥发性有害物质——苯乙烯为例,其来源有纺织原料、纺织品中增白剂的大量使用以及纺织品中整理剂的使用[3]。在对生活用絮用纤维、非生活用絮用纤维分别验证的基础上,考虑是否纳入GB T 36418—2018《絮用纤维制品有机挥发性物质的测定》、GBT 28023—2011《絮用纤维制品抗菌整理剂残留量的测定》。 二是补充标准。GB/T 35931—2018《棉纤维棉结和短纤维率测试方法 光电法》已实施,仪器化试验方法和校准样品都较成熟,建议增加短纤维含量试验方法。三是调整标准。GB 18383第4.1.4条规定不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质,有别于同一条款其他两项属于人身安全、健康安全的内容,建议作为生活用絮用纤维制品卫生要求合并至第4.2.3条。

(4)拟定复检统一规则。GB 18383第6.3条仅对短纤维含量、含杂质率和成分含量这3项指标的复验作了规定。各级产品监督抽查检验会事前制定实施细则和抽样方案,规定检验项目以及异议处理程序,通常绝大多数检测项目都可申请复检。以床上用品为例,絮用纤维制品填充料考核GB 18383 第4.1条和第4.2条部分项目,其最常见的不合格原因就是检出限用原料,企业极力申请启用备样,但备样复检结果时常和原样结果不一致。因此,有必要形成统一规则,便于各地检验机构规避风险、有章可循。依据如原样满足检验要求,应优先采用留存的原样进行复检的原则,絮用纤维的物理性状较稳定且存在组批差异,建议GB 18383絮用纤维制品原料要求项目均采用原样复检。

(5)持续加强技能训练。在絮用纤维制品原料要求的检测项目中,短纤维含量和含杂质率基本实现仪器化,成分含量是高频次通用项目,然而禁用、限用原料属于专门性、专业性强的感官检验,取决于检测人员的综合技能和实际经验,即便是长年从事棉花感官检验的技术人员也不容易熟练掌握。此外,大数据分析、可视化图形处理、色谱分析等方式较难实现单纤维状的禁用、限用原料识别。因此,相关实验室有必要持续加强感官检验人员基础技能训练,多进行检测技术交流,有条件的可采取内部比对、留样复测、盲样测试等质控方式。

4 结语

GB 18383《絮用纤维制品通用技术要求》实施效果明显,现行标准增强了在“黑心棉”整治中的“疏导”作用,同时有利于节约资源、降低产品成本,更符合我国现有生产水平和消费水平[4]。新时期,纺织新材料运用、节能环保需求、资源循环利用等高质量发展议题对现行标准提出了更高要求,检测机构在加强技术能力、设备更新等方面的能力建设基础上,适时开展絮用纤维制品原料的物理、化学、微生物等指标调研和科研,以技术手段保安全促发展。