《春秋繁露》论“命”

何善蒙

(浙江大学 哲学系,浙江 杭州 310028)

一、“命”:中国思想中的一个基源性观念

“命”,在中国早期思想史中是一个极为关键的词汇。这种关键性,不仅是说在思想史的阐释中,“命”是一个不可回避的语词,构成了思想阐释的重心,而是对于中国哲学来说,无论是政治哲学(以天命为中心),还是对于个体的自我完善(以性命为中心)来说,“命”都是当之无愧的核心词汇;而对于人生命的现实安顿来说,“命”同样是无可回避的一个话题,现实政治的天命论和个体的命运,即是非常现实地表达在生活事实中的两个层面。

对于任何一种思想,或者哲学形态的研究,都需要一定的方法。劳思光先生在《中国哲学史新编》中,基于对三种哲学研究方法(系统研究法、发生研究法以及解析研究法)的总结基础上,提出了其具有代表性的“基源问题研究法”,“所谓基源问题研究法,是以逻辑意义的理论还原为始点,而以史学考证工作为助力,以统摄个别哲学活动于一定设准之下为归宿”[1],在劳氏看来,是问题的指向决定了理论的指向,因此,我们在整理理论的时候首先要有一个基本了解,即一切个人或学派的思想理论,根本上必是对某一问题的答复或解答。找到这个问题就可以掌握这一部分理论的总脉络。反过来说,这个理论的一切内容实际上皆是以这个问题为根源。理论上一步步的工作不过是对这个问题提供解答的过程,理论还原的工作,指向的就是对于根本理论意旨的梳理,而这些意旨都是围绕着他们最关心的问题展开的,这样的问题就是基源问题。应该说,劳氏的“基源问题研究法”对于中国哲学的研究来说,是具有非常重要的指导意义的①实际上,对于西方哲学的研究,也是可以在基源问题研究法之下获得一种比较直接的、概括性的认识。。基源问题固然是重要的,因为透过这些问题,我们可以很直接地看到这个思想传统所关注的重心所在,由此,该传统的理论特质以及价值系统,都可以很顺利地得以架构。但是,如果从思想史的具体脉络来说,比基源问题更为基础的,应当是基源观念。如果思想的表达是以观念为基础要件的,那么,构成思想表达的基本概念就是一个思想系统中的基源性观念。作为一个基源性观念,大概需要符合两个方面的条件。首先,在该思想系统中,此观念是具有基础重要意义的(无论是对于理论的架构来说,还是对于现实的问题意识来说);其次,在该思想系统中,此观念出现的频率也是极高的,出现频率高表明该观念普遍的接受度,反映的是其在该思想系统中具有广泛适用性,是众多思想家关注的焦点。如果从一个哲学系统(或者话语)的构建来说,基源性观念是一个特定哲学系统的基础。比如,我们在谈论以孔子为代表的儒家思想时,经常会围绕君子、仁等观念展开讨论,这些观念对于儒家思想的架构来说,具有基础性的意义,由此,我们可以视其为基源性观念。

从上述对于基源性观念的讨论来看,毫无疑问,“命”的观念,在中国思想中应当是具有基源性的①中国思想中的基源性观念,笔者在拙著《先秦诸子导读》的引言中曾经提到“天”和“心”的观念,包括这里所谈的“命”的观念,都应该是基源性观念。当然,在中国思想(中国哲学)中,类似的基源性观念还有很多,可以尝试做一番梳理,这对于中国哲学话语的确立,具有基础的意义。,因为无论是从思想的构建,还是从话语的使用,甚至是在现实的展开层面,“命”无不具有基本的影响。其实在早期中国思想史的脉络中,对于“命”的关注是一个非常直接的事实,笔者曾经对中国传统中的命论做过一个纵向的考察,发现“在中国的语境中,由天命论开始的思考,直接将人类的存在与天命的决定联系在一起,由此人的现实存在获得了形而上的根据,天命成为决定和评判人间一切行为的最终根据,这与古希腊所确定的命运的至高性如出一辙,反映的都是人类因其有限性的存在而无可奈何的现实困境。与强化命运悲剧的抗争精神不同,从孔夫子开始的中国思想强调了一种理性化的解决进路,即在天命的不可抗拒性之外,更加强调了对个体命运的积极把握和体认,从而将命运的超越性与个体的现实努力联系在了一起。这样,人类存在的基本意义就在日常生活的完善中被完整地揭示出来,在天命的决定性框架中,人类获得了完善自身存在的现实可能性。但是,这样的解决方式仍然存在着问题,其问题就在于天命与个体命运两者经常会被混淆在一起,这样导致的结果是对于人的生存的现实展开状态的不断质疑,这种质疑主要集中在天命的赏罚与人现实的善恶行为本身的不一致性,从而导致对于天命的怀疑。而佛教思想的进入,在某种意义上回答了这种质疑所带来的问题,由佛教而来的实际上确认的是人的主体行为的选择对于其结果的影响,从而更好地彰显出了个体行为与自身命运之间的逻辑关系和现实呈现,这种观念深刻地影响了普通人的日常生活的基本事实”[2]。从这个角度来说,“命”的问题是中国思想的基源问题,“命”的观念无疑是基源性观念。

二、目前董仲舒思想研究中的一个缺陷:对于“命”的关注不够

如果我们从基源性的观念出发,作为中国思想中的一个基础性观念,理当在中国思想的具体展开过程中,得到不断地关注和阐发,由此形成具有中国思想特质的理论形态。对于“命”也是如此,中国思想者对于“命”的关注热度,从先秦开始,一直就没有消退过。这种热情主要不是出于纯粹理论架构的一种需要,更多乃是出于现实的需求。在汉代,无论是从社会政治的角度,还是从个体生命的角度来说,对于“命”都有着强烈的需求。就社会政治而言,汉室的建立,自然是需要从天命论的角度加以明确,并由此而进入有效的现实社会政治架构;就个体而言,对于个人命运的追问,也在汉代延续着,比如司马迁在《史记》的很多篇章,都极其明显地表达了对于个体命运问题的诘问,以及汉代所确立的正命、遭命和随命的“三命”说,就是对于命运问题的一个非常直接的讨论,而且影响深远。“三命”说是在两汉法典——《白虎通》中得到确认的,所谓:

命有三科,以记验:有寿命以保度,有遭命以遇暴,有随命以应行习。习寿命者,上命也,若言文王受命唯中身,享国五十年。随命者,随行为命,若言怠弃三正,天用剿绝其命矣。又欲使民务仁立义,无滔天。滔天则司命举过,言则用以弊之。遭命者,逢世残贼,若上逢乱君,下必灾变暴至,夭绝人命,沙鹿崩于受邑是也。(《白虎通·寿命》)

随后,在王充那里,也是很明显地持此种观念。

正命,谓本禀之自得吉也。性然骨善,故不假操行以求福而吉自至。随命者,勠力操行而吉福至,纵情施欲而凶祸到,故曰随命。遭命者,行善得恶,非所冀望,逢遭于外而得凶祸,故曰遭命。(《论衡·命义》)

虽然《白虎通》的讨论和王充的论说,从细节上来说略有不同,但是,不管如何,这都表明了对于个体命运复杂性的关注。如果说天命更多是一种政治意义上的建构的话,那么,对于个体命运的关注,则是汉代以来为了解决个体现实遭遇问题的一种非常积极的努力。这种情形的出现,无疑表明“命”显然是理解汉代思想的一个核心词汇。

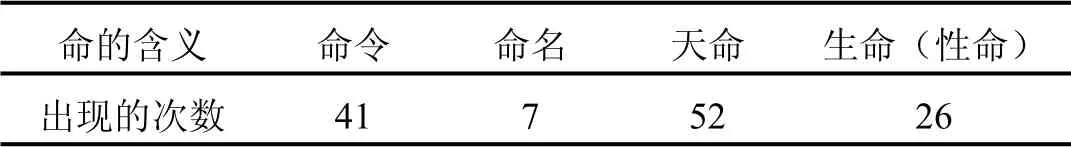

作为“帝国时代总设计师”①董仲舒的思想该如何定位,这也是一个非常有争议的话题,个人认为董氏宜定位为“帝国时代总设计师”。所谓帝国时代,即是指自汉至清的封建帝国时代,亦即通常所言的传统时代。所谓总设计师,是指董氏的天人感应之说,实际上奠定了整个帝国时代制度的基础,影响了整个帝国时代的运作。的董仲舒,显然对命运的问题也有比较多的关注。比如,在《汉书·董仲舒传》中,董氏在回应汉武帝策问的时候,就直接指出“陛下发德音,下明诏,求天命与情性,皆非愚臣之所能及也”,“臣闻命者天之令也,性者生之质也,情者人之欲也”等,实际上就是很明显地涉及了“命”的问题。事实上,无论是对于政治架构问题的探究(天命),还是对于性情问题的辨析(性命),都毫无疑问是基于“命”展开的。以董氏的《春秋繁露》为例,其中论及“命”的达126 次,不可谓不重视。若对此126 次关于“命”的讨论,做一个简单的梳理,主要涉及命令、命名、天命以及生命(性命)四层含义,其出现的情况大致如表1。

表1 《春秋繁露》中“命”字的含义及出现频率②以上统计是根据《春秋繁露》文本做出,因为是凭个人阅读来统计,难免存在疏漏。

从上述初步统计的情形来看,董氏对于“命”的关注是比较多的。《说文解字》称“命,使也。从口从令。眉病切”,从这个角度来说,命令是“命”的基本含义,实际上无论是天命、生命、命名都是从这一基本含义延伸出来的。董氏对于“命”的讨论中,有两个层面值得关注:一是对于“天命”的重视,这在《春秋繁露》的总体论述中出现了52 次;二是对于“生命(性命)”的讨论,这虽然只出现26次,但是,这也是关于“命”的一个重要向度。也就是说,如果我们把“命”限定为天命以及个体之命的两个层面来理解的话,事实上董仲舒对这两方面都有不少的涉及。

然而,遗憾的是,目前关于董氏的研究虽然比较丰富,但是,从相关的研究状况来说,基本上都是侧重在董氏的政治哲学方面,即着力探讨董氏的儒学对于政治思想以及政治结构所具有的开创性意义,而很少有人从“命”的角度出发来讨论董氏的学说对于“命”的观念演进所具有的特殊意义。从知网的简单检索来看,涉及董仲舒“命”的相关研究有6 篇:《法天命而循人事——董仲舒王道思想研究》(崔艳娟,山东大学硕士学位论文,2019年),《西汉天命神学和儒学的选择及融合》(肖雁,《华中师范大学学报(人文社科版)》,2018年第6 期),《董仲舒与朱熹“天命观”的比较研究——以〈论语集解〉和〈论语集注〉为参照》(常会营,《衡水学院学报》,2018年第2 期),《民心即天命:董仲舒政治哲学漫议》(曾振宇,《第八届世界儒学大会学术论文集》,2017年9月),《天人之际与道命之异——董仲舒天人思想探析》(丁海虎,《晋阳学刊》,2004年第3 期),《董仲舒的“天命”论与“变命”论简析》(王永祥、霍艳霞,《国际儒学研究(第五辑)》,1998年11月)。1 篇硕士学位论文,5 篇学术论文,这是我们在知网上所看到的目前董仲舒思想研究中涉及“命”的相关研究状况③当然,很多关于董学的研究专著中也会对此有所涉及,但是,基本上也是围绕天命观而作简要的讨论。,而且上述的文章,基本上都是围绕着政治意义上的天命而展开的,对于个体的命运问题,几乎没有任何涉及。这个状况,跟整个董仲舒研究近十年来形势茁壮、蔚为显学④近十几年来,董学研究在衡水学院以及上海交通大学余治平教授的推动下,日渐繁荣,相关的研究成果经由《衡水学院学报》的发表即颇为可观,2019年在余治平教授领衔下,更是成功申报国家社科重大项目,董学研究成为显学,也是非常明显的事实。的情形是极不相谐的。

因此,本文主要试图从天命观和性命观两个层面入手,以董氏的文献为基础,对其所涉及的关于“命”的两个方面做一番讨论,以呈现其“命”论在中国思想史脉络中的地位。

三、董仲舒的天命论:受命与符命的双向互动

天命,是我们在命运观中所看到的第一层级的概念,当然,从中国思想的特色来说,命均是源于天的,亦即天命是最为基本的含义。从天命的角度来说,至少表明两层非常重要的限定:首先,命是源自天的,这是对于天的权威性和意志性的表达①中国思想中“天”的独特意义,也在“天命”的这一说法中得到强化,即天是所有意义的来源,一切均是天之所命。,当然,在这个意义上,具有神学或者宗教的维度,是直接可以看出的;其次,命运的限定性也在这里被无疑地表示出来,既然是来自于天(外在于自我),那就是一种明显的限制性的存在,所谓“莫之致而至者,命也”(《孟子·万章上》)。

董仲舒的思想在很大意义上被视为政治哲学,天人感应无疑是其政治哲学(神学)的标志性观念,那么在这种架构之下,天命论在董氏这里又是如何呈现的呢?董氏在回应汉武帝策问中说“臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也”(《汉书·董仲舒传》),很明显这也就是一种天命论的描述。对于董氏来说,政治的合法性是源于天命的,这一点事实上也是儒者的共识,在《春秋繁露·三代改制质文第二十三》中,董氏对此立场非常明确。

故汤受命而王,应天变夏,作殷号,时正白统,亲夏故虞,绌唐谓之帝尧,以神农为赤帝,作宫邑于下洛之阳,名相官曰尹,作濩乐、制质礼以奉天。文王受命而王,应天变殷,作周号,时正赤统,亲殷故夏,绌虞谓之帝舜,以轩辕为黄帝,推神农以为九皇,作宫邑于丰,名相官曰宰,作武乐、制文礼以奉天。武王受命,作宫邑于鄗,制爵五等,作象乐,继文以奉天。周公辅成王受命,作宫邑于洛阳,成文武之制,作汋乐以奉天。殷汤之后称邑,示天之变反命,故天子命无常,唯命是德庆。

董氏的这段描述,在讨论其政治哲学时,是非常重要的,因为这里涉及了三统的问题,也涉及了受命改制的问题,因此,可以说天命也是在董氏研究中比较常见的问题。对于天命观来说,这段话主要表达了以下几个非常重要的观念。首先,天命是无常的(即可以转变的),这其实是自三代以来的一个共识,也是对于政权更替的一种理性化认识的表现,即政权不会永恒不变,天命是会转移的,天命会转移也就为人(族群)的努力提供了可能性,即人可以通过自己的努力来承接天命;其次,天命的转移是以德为依据的,这是殷周变革之际,周公提出来的对于小邦周取代大邑商的解释,在后来的传统中成为对于天命论述的基调,关于这一点,董氏无疑也是认可的;最后,三统(夏、商、周)的改制都是顺应天命的自然结果,而这种自然结果在天命转移中也成为具有典范性意义的事件,成为后世仿效的对象。而对于这样的天命,人所能做的就是顺从。

故有大罪不奉其天命者,皆弃其天伦。人于天也,以道受命,其于人,以言受命;不若于道者,天绝之,不若于言者,人绝之;臣子大受命于君,辞而出疆,唯有社稷国家之危,犹得发辞而专安之盟是也。天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。天子不能奉天之命,则废而称公,王者之后是也;公侯不能奉天子之命,则名绝而不得就位,卫侯朔是也;子不奉父命,则有伯讨之罪,卫世子蒯聩是也;臣不奉君命,虽善,以叛言,晋赵鞅入于晋阳以叛是也;妾不奉君之命,则媵女先至者是也;妻不奉夫之命,则绝夫不言及是也;曰不奉顺于天者,其罪如此。(《春秋繁露·顺命第七十》)

顺命是一个理所当然的原则,这当然是由于我们前面所说的天命的独特性(或者说天的独特性)而决定的。所谓“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可”,这就是对于世间秩序有效性的一种描述,天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫,世间所有的一切关系、秩序,都是源于一个基本的原则,就是“受命”,即这样的关系乃是基于天命自然的结果,所以,人必当顺命,这才是基本的立场,而这样所形成的秩序才是恰当的、合理的。反之,如果不顺命,那就是对于秩序的破坏,就是对于天的那种主宰性、权威性的否定,是必然会遭受惩罚的,所谓“故有大罪不奉其天命者,皆弃其天伦”。

由此,政治制度、世间秩序乃是基于天命而来的,是受命的结果,受命于制度建设有着密切的关系,即所谓“今所谓新王必改制者,非改其道,非变其理,受命于天,易姓更王,非继前王而王也”(《春秋繁露·楚庄王第一》),这就为整个政治思想和政治实践提供了合理的基础,基于此而来,人的行为均是顺命的结果,这也是世间秩序和谐的保证。当然,这里需要进一步指出的是,我们何以判断是受命、是顺命的呢?按照董仲舒的说法,这个判断也是非常直接的,因为有符命的存在,

有非力之所能致而自至者,西狩获麟,受命之符是也。然后托乎《春秋》正不正之间,而明改制之义。一统乎天子,而加忧于天下之忧也,务除天下所患。而欲以上通五,帝下极三王,以通百王之道,而随天之终始,博得失之效,而考命象之为,极理以尽情性之宜,则天容遂矣。百官同望异路,一之者在主,率之者在相。(《春秋繁露·符瑞第十六》)

符命,就是天命的现实表达,以及祥瑞和灾异。作为天人感应的重要的内涵,祥瑞和灾异是董仲舒论述中非常重要的两个方面,在《汉书·董仲舒传》中所言“臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至。《书》曰‘白鱼入于王舟,有火复于王屋,流为乌’,此盖受命之符也”,跟这里的讨论实际上是一致的,都是在强调天命必然会有现实的表达,这样的描述表明天命是可以被认识的,是可以“考命象之为”,从而来判断天意的。也就是说,受命并非是单向的、不可判断的一个玄虚的结论,而是一个清晰的、可供判断的事实(符瑞)的存在,这样,在天命与人之间就建立起了一种双向的互动关系。受命是来源于天的选择和判断,符命是这种判断的合理性、真实性的表达,由此,顺命才成为一种可靠的选择。这样双向互动的完成,实际上是董仲舒对于天命论的一种有效的改造,这种改造最为重要的意义是可以在现实政治上得到直接使用,而不是仅仅停留在一种理论的抽象描述上,这对于儒学的制度化来说,是非常关键的转变。当然,我们需要指出的是,董氏的这种双向互动是建立在天人感应的神学基础之上的,也就是说,这个基础本身就充满着神秘色彩。而董氏的意义则在于,他把这种感应的关系落实到了一个比较扎实的基础上,使得天命论变得不那么玄虚,从而可以更好地适应政治实践的需要。

四、董仲舒的性命观:大命与变命

天命观,乃是董氏对于政治层面的一种建构,当然,如果从制度建设的角度来说,这显然是董氏命运观的重点所在,我们在前文也提到,这种含义的“命”在《春秋繁露》中出现是最多的,这也大致可以代表董氏的思想倾向与价值立场。但是,对于个体的命运,董氏也并非没有关注,这部分涉及虽然并不是特别突出(总共26 见),但是,从其中我们也可以看出董氏对于个体命运的一种独特的关怀形式。

个体的生命,跟政治上的天命,在董氏看来,其来源都是一致的,都是源于天的,是天决定了个体的存在,这是从“命”的根源处来说的,所谓:

《春秋》变一谓之元。元,犹原也。其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生死必应四时之变。故元者为万物之本,而人之元在焉,安在乎?乃在乎天地之前,故人虽生天气,及奉天气者,不得与天元、本天元命、而共违其所为也。(《春秋繁露·玉英第四》)

在董氏看来,《春秋》将“一”改称为“元”。元,就是本源,它的意思是随顺天地的产生而产生的,即天地乃是一切万物的终始,是决定性因素。所以人生是有始有终的,而生、死一定要与四季的变化相适应。所以,元就是万物的本源。而人的本源也在其中。在什么地方?原来在天地产生之前。所以人虽生于天气和尊奉天气行事,却不能和上天同时以元为本,尊奉天命,而共同违背自己的本。这就是说,个体之“命”乃是源自天的,天是“命”的根源,无可违背。由于天的这种决定性的意义,使得人的性命具有了独特的价值,所谓“人受命乎天也,故超然有以倚”(《春秋繁露·人副天数第五十六》)。既然人的命是源于天的,那么,天对于人的性命是有基本的规定性的。

正也者,正于天之为人性命也,天之为人性命,使行仁义而羞可耻,非若鸟兽然,苟为生,苟为利而已。(《春秋繁露·竹林第三》)

人之受命于天也,取仁于天而仁也,是故人之受命天之尊,父兄子弟之亲,有忠信慈惠之心,有礼义廉让之行,有是非逆顺之治,文理灿然而厚,知广大有而博,唯人道为可以参天。(《春秋繁露·王道通三第四十四》)

天是正的,是具有道德属性的,人既然受命于天,所以,人也是正的、是合乎道德规定的,人的这种道德属性,是其性命中固有之意①从这个角度来说,董仲舒对于人性的论述也并非如牟宗三所言是属于荀子一系(即以气质而论性),董氏在性命之中保存正(即道德)的因素,则有类似于孟子的理路。董氏的性情观(人性论)似有进一步梳理的可能,未必如我们所理解的那么简单。。而正是人性命中的这种禀之于天的道德属性,使得人具有了与天地参的可能,所谓“唯人道为可以参天”,这是人之为人的尊严和价值所在。

人受命于天,在董氏这里是一个基本的立场,所谓的天人感应,也是以此为起点的。个体的性命因为天的决定性意义,所谓“人受命于天,有善善恶恶之性”(《春秋繁露·玉杯第二》)由此表现为一种道德的向度,这也是人之发展完善可能性的揭示。而对于个体之性命来说,这样的描述还是过于抽象,因为这样的“命”(授予天的正命)实际上是无法应对现实中人的命运的多样性的,为了更好地回应这个问题,董仲舒提出了“大命”和“变命”的说法,这是董氏在性命观上的一个重要的创见。

人始生有大命,是其体也,有变命存其间者,其政也,政不齐,则人有忿怒之志,若将施危难之中,而时有随遭者,神明之所接,绝属之符也,亦有变其间,使之不齐如此,不可不省之,省之则重政之本矣。(《春秋繁露·重政第十三》)

这段话就是董氏对于“大命”和“变命”的描述,在董氏看来,人生开始就有“大命”,这是人之本。有“变命”存在于现实人生的具体过程之中,这就是政令,即政令会影响人的“命”。政令如不整齐一致,人们就会有愤怒的思想,如果这种思想施于危难之中,就会有时有“随命”“遭命”等“变命”形式的产生,这是精神能够感受得到的,出现这种情况是天命断绝继承者的标志。如果生人遇有变命,使政令不齐到这种程度,就不能不仔细分析,分析才是注重政令的根本。这里实际上董氏主要说了两个方面的内容:首先,变命是存在的,是“大命”的具体的、现实的展开;其次,“变命”主要是由于政治导致的,即政治影响人的具体命运。由此,董氏从这样的描述出发,来强调对于具体政治重视的重要性。

如果我们把这段描述主要放置在对于个体性命观讨论上来看待的话,董氏的这段论述的意义也是极为明显的。首先,“大命”是体,这实际上就是正命,即直接源之于天的、具有道德属性的“命”,这是人最为根本的属性,或者说,是“命”的内在限定性;其次,“命”的现实展开并不一定是按照“大命”的内在要求,因为现实的政治会具体影响个体的“命”,由此可以说,个体的“命”是一种复杂的存在,是在具体社会现实中展开的,命运之所以成为命运,很大意义上就是因为这种现实性;最后,“变命”表现为遭命和随命,正命、遭命、随命的说法,虽然是从《白虎通》到《论衡》逐渐完善出来的汉代对于命运问题解释的标志性观念,而董氏这里的“变命”说无疑是汉代“三命”说的源头。“命”有“变”的可能性,一则表明了在现实中个体性命的多样性事实;二则表明命运之被改变的可能性①政治上的“革命”(天命转移),在这个意义上看,也可以说是“变命”的一种。。

基于“变命”,我们看到的是个体“命”的可变性和多样性,而这无疑是董仲舒对于个体性命问题解答的一种独特性的回答。这种回答从思想史的角度来说,具有开拓性的意义,直接导致了两汉“三命”说的产生。

五、董仲舒命论的思想史定位

从上述对董氏命论的分梳,我们可以很清楚地看到,董氏在其作品中对于“命”的问题给予了非常多的关注。从论域的角度来说,董氏继承了传统命论的两个基本向度,即天命观与性命观,前者是一个政治维度的限定,后者则是对于个体生命事实的关注。传统的命论就是在这两者层面来完善的,而董氏也是主要围绕着这两个方面来构建自己的命论。

就思想内涵来说,董氏的论述是具有特殊性意义的。首先,在天命观的阐释上,董氏以受命和符命的双向互动,构建起了一个非常扎实的、直接可感的天命论,而非玄虚的、无法观察落实的一种理论描述,从而对儒学的政治化起到了基础性的作用。其次,在对个体性命观的讨论上,董氏除了继承以道德论命的基本传统,在此基础上,董氏进一步从现实的角度来揭示出命运问题的多样性和变化性,从而开启了后世关于个体命运问题讨论的新的视角。由此,董氏的命论在思想史上具有奠基性和开创性的意义。其奠基性表现在他的双向互动的天命观对于传统政治领域所具有的奠基性的意义,传统政治哲学的基础可以说就是由这种天命观所确定的;其开创性表现在对于个体命运的多样性和可变性的描述,这对于个体命运领域的探讨来说,是更为深入、现实的表现,而此后的“三命”说则是此命论的一种直接继承。

因此,对于“命”这一中国思想史上的基源性观念,董氏的讨论是具有重要意义的,在董学研究中对于其命论的忽视,实际上也是对于董氏思想整体风格的片面理解。

——记董氏膏方微商爱心团队