黄河滩区居民迁建与脱贫攻坚的调研与思考

文/“黄河滩区搬迁脱贫攻坚模式研究”课题组

(课题组成员:乔鹏程吴树兰田建民滕永忠上官彩霞侯宏伟梅星星许保疆林博)

黄河滩区,自河南洛阳市孟津县白鹤镇至山东省东营市垦利区,河道总长1092 公里,滩区面积3818 平方公里,居住人口近186 万人,是最为集中连片的贫困地区之一。做好黄河滩区居民迁建与脱贫攻坚,不仅是落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的需要,也是全面推动脱贫攻坚工作的重要抓手,对于确保黄河安澜、推进黄河流域生态保护和高质量发展意义重大。

近年来,在河南、山东省委省政府的坚强领导下,黄河滩区居民迁建与脱贫攻坚成绩显著,但也暴露出一些新的矛盾和问题,居民迁建与脱贫任务依然十分繁重。由河南省农业科学院牵头成立的“黄河滩区搬迁脱贫攻坚模式研究”课题组深入贯彻落实省领导批示要求,抽调精干力量组成专题调研组,历时3 年(2017-2019),对河南中牟县、祥符区、兰考县等9 个县(市、区)和山东济南市、淄博市、东营市等7个市滩区群众搬迁安置情况进行实地调研,比较全面系统地调查和分析了滩区群众搬迁安置情况和脱贫攻坚实施效果,为针对性推进黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚工作提供了决策参考。

一、黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚基本情况

(一)河南省基本情况

河南省滩区居民迁建和脱贫攻坚工作稳步推进。工程建设方面,黄河滩区居民迁建规划建设35个安置区;搬迁入住方面,截至2019 年底,累计搬迁入住9.1 万人,钥匙发放1.1 万人,分房到户8 万人;拆旧复垦方面,河南全省累计复垦土地8400余亩;转移就业方面,滩区各县(市、区)结合自身实际,多途径实现了迁建群众就业,迁建群众就业后,户均月收入普遍增加2000 元-5000 元不等,群众收入水平较迁建前有明显提高。

河南黄河滩区居民迁建涉及9 县(市、区)34 个乡镇30 万人,河南滩区居民迁建与山东模式不完全相同,主要采取外迁安置一种方式,可具体分为传统村落安置、乡镇社区安置和县城社区安置三种模式。“传统村落安置模式”仍以原村民相对集中定居为主,安置房屋多为两层独家小院,距原承包地距离不是太远,大多村民仍以从事农业为主,并配套建有农机具等仓储用房,该模式主要在兰考县,涉及7449人;“乡镇社区安置模式”是在乡镇所在地通过小城镇扩建进行集中安置,安置房屋多是中高层楼房,同时安置地主要以劳动密集型产业灵活吸收就近就业人群,并利用人口的集聚发展带动就业,涉及祥符区、原阳县、封丘县、濮阳县、台前县、范县6 县(区)19.06 万人;“县城社区安置模式”是一种城镇化安置,安置房屋属于城市商品房,以高层楼房为主,涉及中牟县、长垣市、原阳县、濮阳县、台前县、范县6县(市、区)10.45 万人。具体情况详见附表1。

搬迁群众生产生活条件普遍有了明显改善。调查结果显示,各县高度重视迁建群众稳定就业和增收问题,能够结合自身情况,积极将相关工作纳入县域经济社会发展进行统筹谋划。总的来看,外迁安置给迁建群众生产生活带来了四个方面好处:一是71.6%的群众户均安置房面积达到120 平方米以上,家电家具齐全占比明显上升,由搬迁前的14.5%上升至40%;二是安置区公共基础设施的配套为群众的生活提供了极大便利,特别是银行、超市、公园、幼儿园、小学、社区服务中心、卫生站、养老院等配套设施完善的比例较搬迁前大幅度提升,群众对人居环境表现出较高满意度;三是搬迁后滩区群众非农就业机会增加,尤其是县城社区安置模式非农就业比例更高;四是将安置后一些具有商业价值的资源归属村集体,实现了集体收入的明显增加。

附表1 河南省黄河滩区居民迁建具体情况(单位:个、人)

(二)山东省基本情况

黄河山东段由东明县入境,在东营市垦利区入渤海,河道长628 公里,滩区总面积1702 平方公里,涉及9 个市、26 个县(市、区)、91 个乡镇、782个村,居住人口65 万人。2019 年底,山东省主要通过分类实施外迁安置、就地就近筑村台、筑堤保护、旧村台改造提升、临时撤离道路改造提升等五种模式完成滩区居民迁建各项任务。根据课题组调研结果,截至2019 年底,山东五种迁建模式进展顺利。

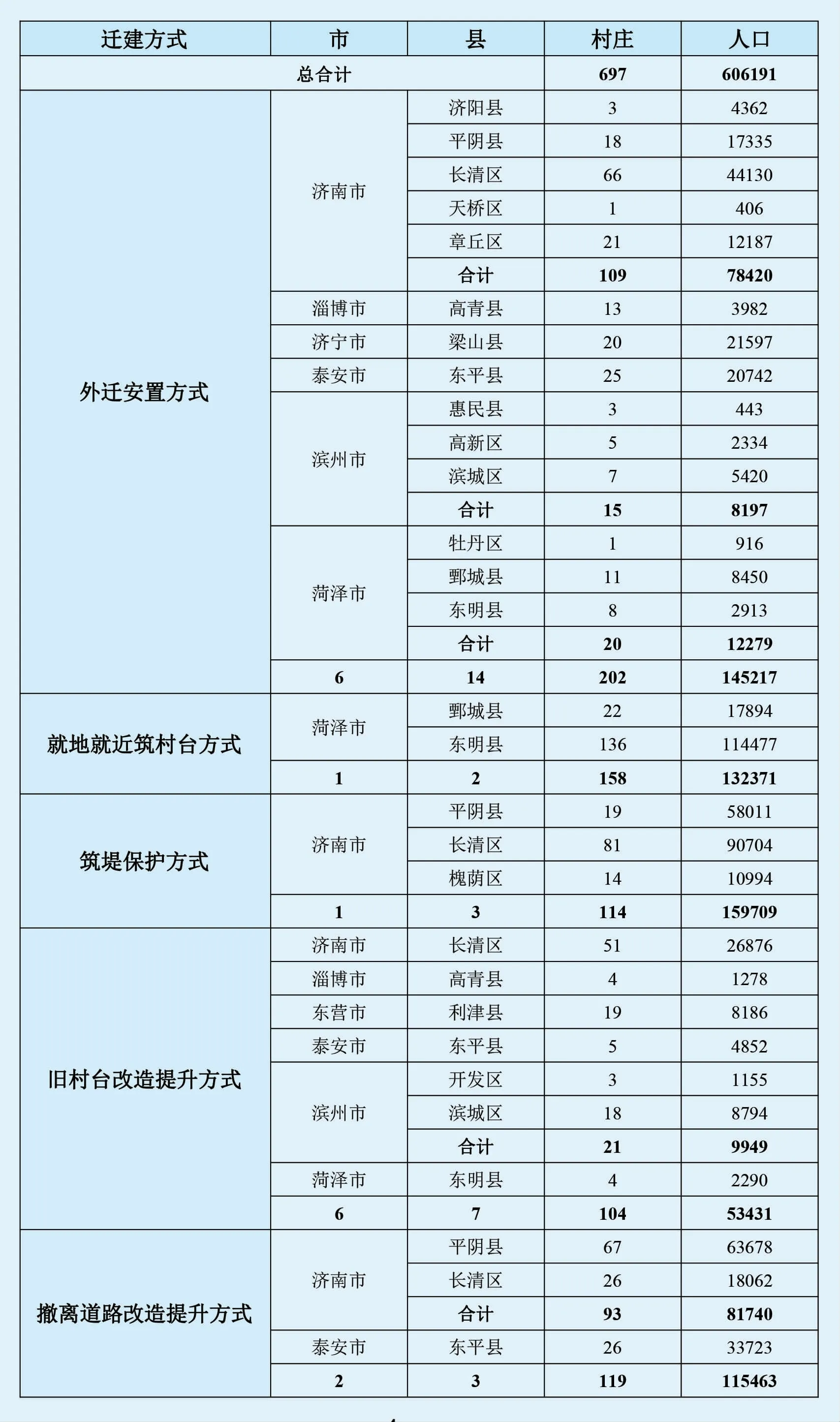

按照《山东省黄河滩区居民迁建规划》,到2020年,山东全面完成滩区居民迁建各项任务,基本解决除聊城市和德州市外剩余7 市、17 个县(市、区)39个乡镇697 个村庄60.62 万滩区居民的防洪安全和安居问题。其中,“外迁安置模式”与河南省类似,新建社区42 个,涉及的人数为14.52 万人,占总迁建人数的23.95%;“就地就近筑村台安置模式”主要采用双拼或联排等方式建设新筑村台30 个,涉及菏泽市鄄城县和东明县共158 个村庄、3.87 万户13.2 万人,占总迁建人数的21.84%;“筑堤保护模式”筑堤长度达40.44 公里,涉及济南市平阴县、长清区和槐荫区3 个县114 个村15.97 万人,占26.34%;“旧村台改造提升模式”主要是对破烂不堪、基础设施落后的104个旧村台进行改造,涉及济南市、淄博市、东营市、泰安市、滨州市、菏泽市等6 个市7 个县104 个村5.34万人,迁建人数占总数的8.81%;“临时撤离道路改造提升模式”参照平原微丘三级公路新建改造道路497.35 公里,涉及济南市平阴县、长清区和泰安市东平县3 个县119 个村共11.55 万人,迁建人数占总数的19.05%。具体见附表2。

(三)山东省的经验做法对河南后续开展黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚的启示

一是较为完善的政策保障有力推动了相关工作的顺利开展。为了顺利推进居民迁建,山东省黄河滩区脱贫迁建专项小组办公室组织有关成员单位制定了26 个专项方案,形成政策合力,加大对滩区群众搬迁支持力度。同时,滩区迁建的7 市9 县区结合各自资源优势分别编制了滩区迁建专项方案或产业规划,针对性提出从滩区居民迁建到就业安置一揽子方案,有力推动了相关工作的顺利实施。

附表2 山东省黄河滩区居民迁建具体情况(单位:个、人)

二是花更少的钱办更多的事。山东省选择在有限财政支持下优先将高风险区人口全部纳入迁建,对于低风险区人口则采取就地就近筑村台、筑堤保护、旧村台改造提升、临时撤离道路改造提升等模式解决。同时,山东省在推进外迁安置方式时较好的考虑了安置社区建设、群众就业和滩区农业发展。

三是统筹多方力量打造现代农业新业态。2019 年,山东省统筹扶贫、科技、农业农村、文化旅游、畜牧等部门,整合落实相关扶持资金约8 亿元,扶持滩区现代农业产业、畜牧、乡村旅游发展,不断提升农业科技化和信息化服务水平。

四是“山东模式”的利弊有待进一步探讨。与河南一种外迁安置模式相比,山东的五种安置模式优势明显:第一,总体投资少,安置群众多,财政负担轻,成果见效快,可以把有限的钱“用在刀刃上”;第二,迁建任务轻,工作难度低,有利于相关工作的顺利推进;第三,与美丽乡村建设紧密结合,在推进旧村台改造提升、临时撤离道路改造提升等迁建任务的同时完成了村容整治和基础设施建设等系列工作,可谓“一举多得”。

三、黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚面临的主要困难和问题

缺少滩区搬迁安置政策保障和产业支持是困扰滩区居民迁建和脱贫攻坚“搬得出、稳得住”的主要“拦路虎”。针对搬迁安置后如何提高滩区群众收入实现小康,如何开展职业技能培训增强转移就业能力,如何脱贫致富建设美丽乡村等缺乏整体设计层面的系统性研究,尤其是在地方财政难以为继、无法提供专项资金支持情况下,如何对安置后的滩区居民以及未搬迁居民给予政策支持,如何在政策和产业配套上加大支持力度亟待进一步研究。

产业结构单一、产业布局不合理是困扰滩区居民迁建和脱贫攻坚“可发展、能致富”的主要“瓶颈因素”。2019 年底,黄河滩区除了传统的种植业、养殖业和少量加工业外,其他驱动经济型产业较少,无明显的高附加值农业产品输出,滩区产业结构单一、产业布局不合理、发展不平衡的问题还比较突出。由于滩区基础产业薄弱、绿色生态产业发展水平较低、生态环境较为脆弱、经济转型困难,因此,如何促进广大滩区居民就业与发展,降低失业风险,是实现滩区居民迁建和脱贫攻坚“搬得出、稳得住”目标的迫切现实问题。

人多地广、自然环境复杂是滩区难以有统一高效发展模式的主要“前置条件”。根据两省黄河滩区居民迁建规划安排,到2020 年,两省将用3 年时间把受洪水威胁较大、群众搬迁愿望强烈的低滩区和高滩区中的“近堤村”“落河村”整体外迁,由于滩区自然环境较为复杂,不同区域的贫困程度、经济发展特点不尽相同,造成滩区难以有统一高效的发展模式可循,滩区脱贫攻坚工作难度大。

安置地建安成本的快速上涨是造成地方财政压力过大和滩区居民迁建进度放缓的“首要原因”。按照要求,河南滩区2017-2019 年迁建任务应于2020 年搬迁入住完毕。但是,由于环保管控以及近年来砂石、水泥、钢材、人工等价格的持续上涨,导致安置地建安成本不断增加。由于滩区居民迁建是系统性工程,整体资金需求量巨大,相关县大部分又是财政穷县,这就造成迁建资金缺口对地方财政负担过重,影响了滩区居民迁建进度。

四、深入推进黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚的对策建议

黄河滩区作为集中连片贫困地区,单纯靠财政支持的扶贫模式无法从根本上解决滩区群众贫困问题,只有把黄河滩区居民迁建和脱贫攻坚纳入黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略“大盘子”统筹谋划,进一步加强滩区与周边产业的协同布局,完善滩区生态环境和公共服务,对迁建后的群众生活进行持续的产业和政策支持,才能顺利完成滩区居民迁建和脱贫攻坚这一重大历史任务。

(一)做好统筹规划

针对滩区不同区域的特点,要因地制宜,在统筹防洪安全、经济发展的基础上,做好统筹规划,编制滩区土地资源开发“一揽子”规划。结合旧村庄复垦,充分考虑滩区资源禀赋特点,编制涉及开发模式、开发机制、要素保障、生态建设等系统全面的滩区资源开发利用与保护规划,争取让滩区成为生态优、效益好的农业高质量发展示范带(区),让群众获得更多的资源财产性收入。

(二)营造良好环境

围绕基层组织建设、村规民约、配套设施、公共服务、集体收入等进行全面规划,在加快硬件设施建设的同时,强化软环境建设,配齐配好医生、教师队伍,确保安置区路通、水通、电通、网通,确保群众入托、入学、就医、养老,确保绿化到位、美化到位、亮化到位,打造宜居环境,推动迁建群众思想观念、生活习惯和生产方式转变,切实把好事办好,不断增强搬迁群众的获得感、幸福感,实现“搬得出、稳得住”目标。

(三)抓好产业支撑

针对滩区农地产业,以土地托管、土地流转等为抓手大力推进土地集约化利用,通过税收奖励等方式强化招商引资,积极引进龙头企业开展规模化经营。发挥科研院所、高校在人才、技术等方面的优势,在滩区大力发展规模种养、水生种养、田园综合体等现代农业模式,打造具有滩区特色的农产品品牌,实现高质量发展。同时,结合黄河流域生态保护要求,积极建设黄河下游生态旅游大通道,打造具有黄河文化特色的创新、绿色产业链条。

(四)加强政策保障

由于黄河滩区的地理位置特殊,受防洪、河道等因素制约,滩区建设缺乏具体国家标准,土地利用水平不高,项目审批困难,高质量发展受限。建议统筹国家、部委、省各项政策,打破地域和部门界限,由省发展改革委牵头,组织水利、农业农村、自然资源、生态环境、财政等职能部门统筹研究出台促进黄河滩区资源保护与利用的财政、金融、土地、科技等一揽子优惠支持政策,形成政策合力,促进滩区由传统农业向现代农业、生态旅游业等产业转型,为滩区脱贫攻坚和各项事业发展提供强有力的政策保障。

———黄河滩区主题美术作品展