笔情墨意 书吾所爱

胡 奕

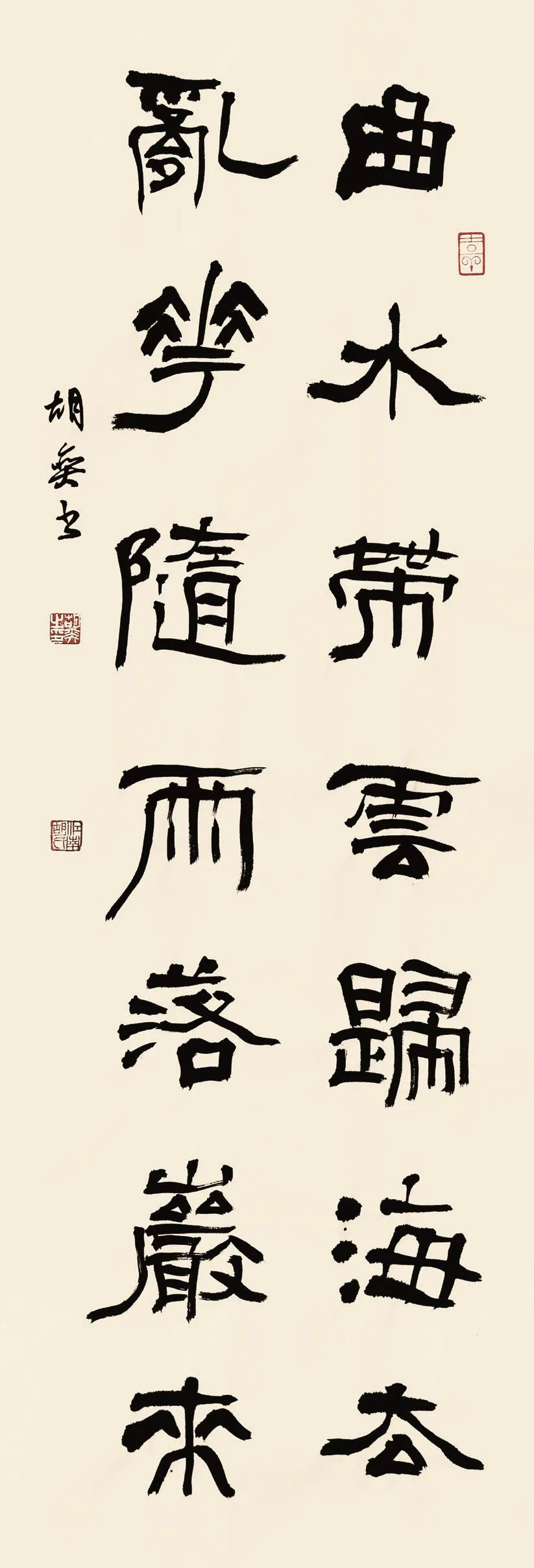

毛笔书 曲水乱花联

对书法感兴趣的那一年,我记得是上世纪70年代中期的童年,大概是1975年吧。当然了,当时仅仅只是“依葫芦画瓢”阶段,连初学者的水平也谈不上,因为家里没有人懂书法,周围也没有其他人指点我学习书法,更没有培训机构可供学习书法。那个年代的小学甚至中学,绝大多数没有书法老师。其实那个年代新华书店出售的字帖品种也屈指可数,能照着字帖练字,似乎就是学习书法唯一的途径了。

改革开放后,尤其是80年代,书法渐渐被艺术界所重视。众所周知,书画界的权威组织主要就是中国书协、中国美协。中国书协成立于1981年5月,而中国美协在解放前夕就已经成立了,1949年7月成立的中华全国美术工作者协会(简称全国美协),就是中国美协的前身。由此可见,美术早就被国人重视了,比书法“领先”了至少三十年。到了1984、1985年,硬笔书法在全国开始“异军突起”,各级各类比赛多了起来。1985年有一次我在新华书店看到《中国钢笔书法》创刊号,果断买了下来,记得清清楚楚,定价0.42元,当时杂志没有通过邮局发行,在书店就有卖的。从那时起,我不知不觉进入了“硬笔书法圈”。

一开始还不敢参赛,1987年跃跃欲试,我参加了全国首届“文明杯”书写大赛,结果并未成功。后来从1988年开始“崭露头角”,我的名字时不时会出现在各类大赛的获奖名单中。再后来,随着年龄的增长、经验的积累,获奖越来越多,时不时还获最高奖,被圈内人视为“高手”。其实我本人并不认同,现在有很多80后、90后作者的书写水平早已超越了我这个60后。跟我同时代的硬笔书法创作者有很多早已不玩硬笔了,他们要么转向了毛笔领域,要么就是专家级别、评委级别的大咖,要么干脆销声匿迹。这就是当今硬笔书法圈的一种现象,50岁以上的中老年硬笔书法创作高手其实并不多,根据各类硬笔书法大赛及相关报刊杂志投稿、获奖的情况来看,硬笔书法圈基本上是年轻人的天下。我本人目前仍保持着时不时投稿参赛的热情,目的是证明自己仍在坚持创作,并未懒惰,仅此而已。至于比赛成绩、获奖等级如何,不是自己看重的,重在参与就行。自己在十几二十年前最高奖早已拿过,没什么遗憾的了。

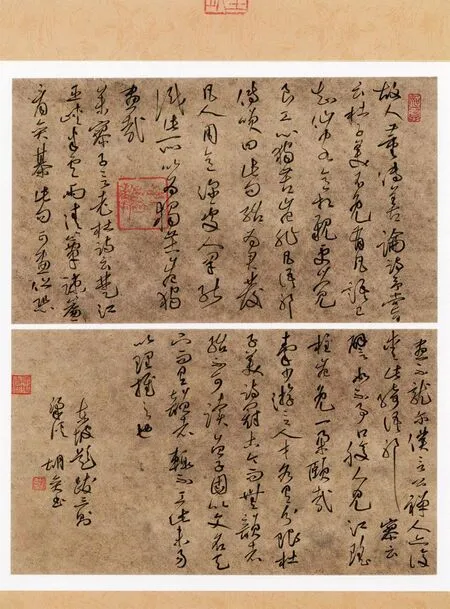

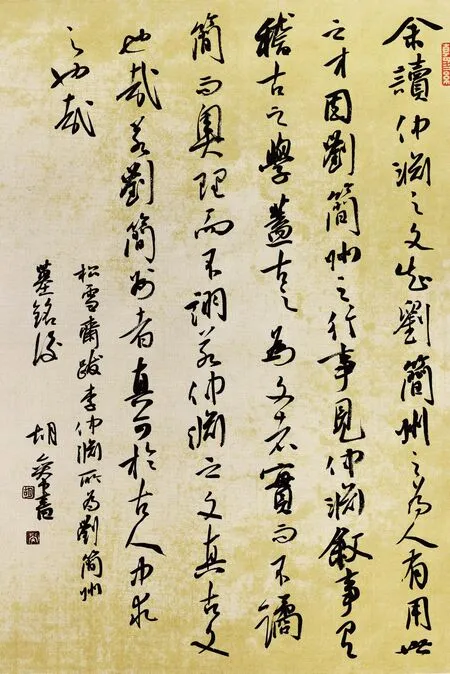

毛笔书 《松雪斋题跋》二则

书法往往与绘画是密不可分的,学生时代的我对绘画的兴趣并不亚于书法。自参加工作后业余时间有限,只能偶然动笔画画,而更多的时间用在了书法上,因为我认为绘画创作需要更多的时间和精力。其实,书法的用笔往往可以借鉴绘画的用笔,特别是国画中的写意水墨画。水墨画的枯、湿、浓、淡,抑扬顿挫的笔触效果及节奏、韵律的把握,给书法,尤其是行草书带来了无限的创作灵感。只不过绘画是“涂涂改改”的艺术,在画的过程中若有瑕疵,可以用涂改的办法来弥补,而书法是“笔笔到位”的艺术,在写的过程中,每一笔不能随意作涂改(当然了,类似《兰亭序》《祭侄文稿》这样的传世佳作就另当别论了。“涂涂改改”只是草稿,并非作者刻意为之,并非作者上交的“作品”,只是后人将其视为传世佳作。一般情况下,书法创作不提倡“涂涂改改”),否则就不够自然、流畅。这一点足以体现书法创作的难度,但并非说绘画创作很容易,搞好任何一门艺术都是相当艰辛的,需要艺术家不断探索,潜心钻研。

与众多书法爱好者一样,我也是以历代碑帖作为学习范本的。学习书法其实没有什么捷径,在没有老师指点的情况下,只有通过临习优秀的碑帖,博采众长,书写水平才有可能提高。不管是搞毛笔书法,还是搞硬笔书法,都不能忽视基本功的训练,投稿、参赛、办展只是检验或展示书法水平的手段。潜心钻研书法艺术,提高自身的文学修养和艺术修养,才是每位书法爱好者,甚至书法名家毕生应该坚持的。

在笔墨中追求趣味,在书写中寻求快乐,这就是我的爱好。

硬笔书 《东坡题跋》三则

硬笔书 董其昌《画禅室随笔》选抄

硬笔书 《东坡题跋》二则

硬笔书 《东坡题跋》三则

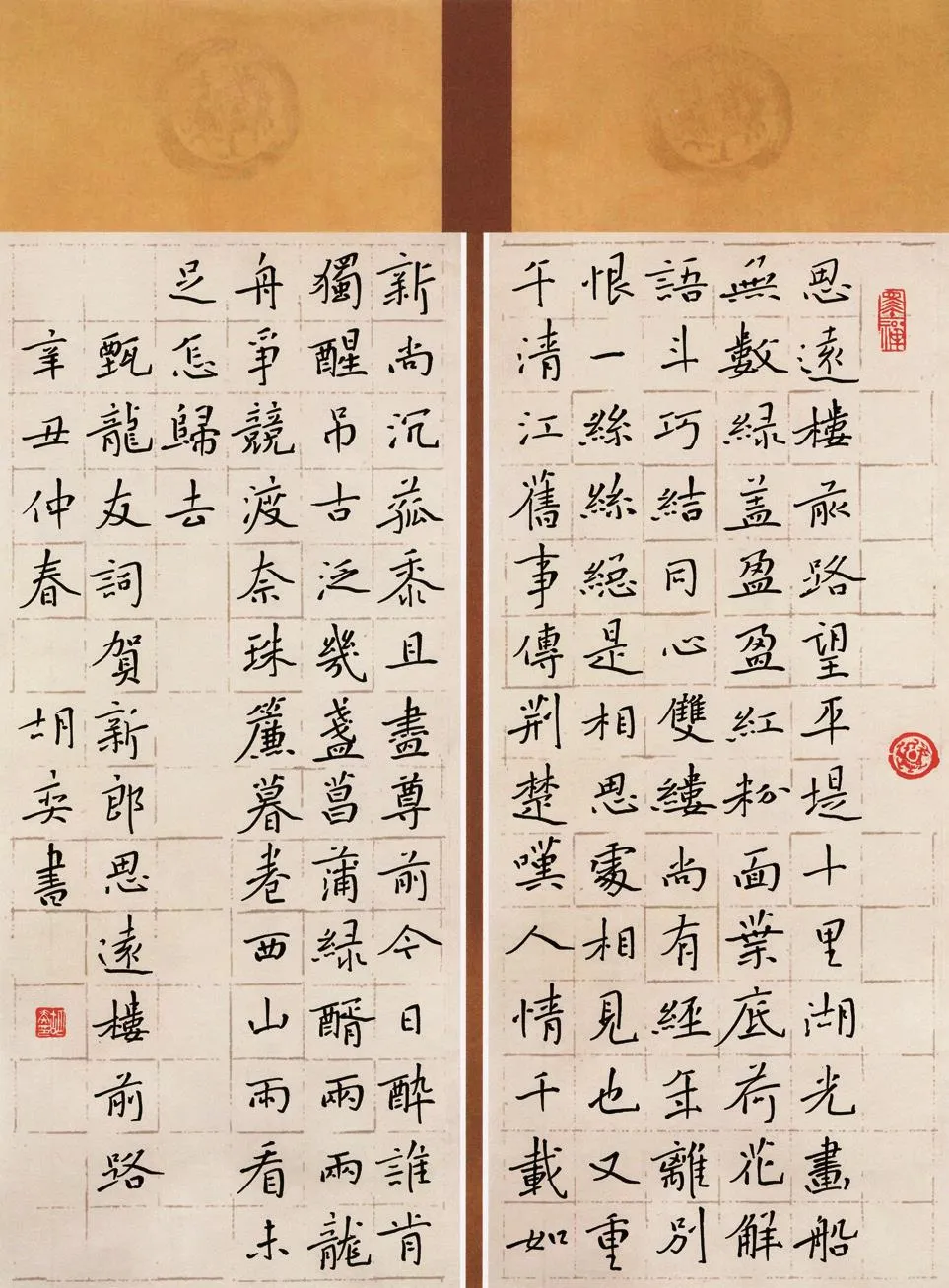

硬笔书 甄龙友《贺新郎·思远楼前路》

国画 《春意》

毛笔临 《兰亭序》

国画 《花鸟》

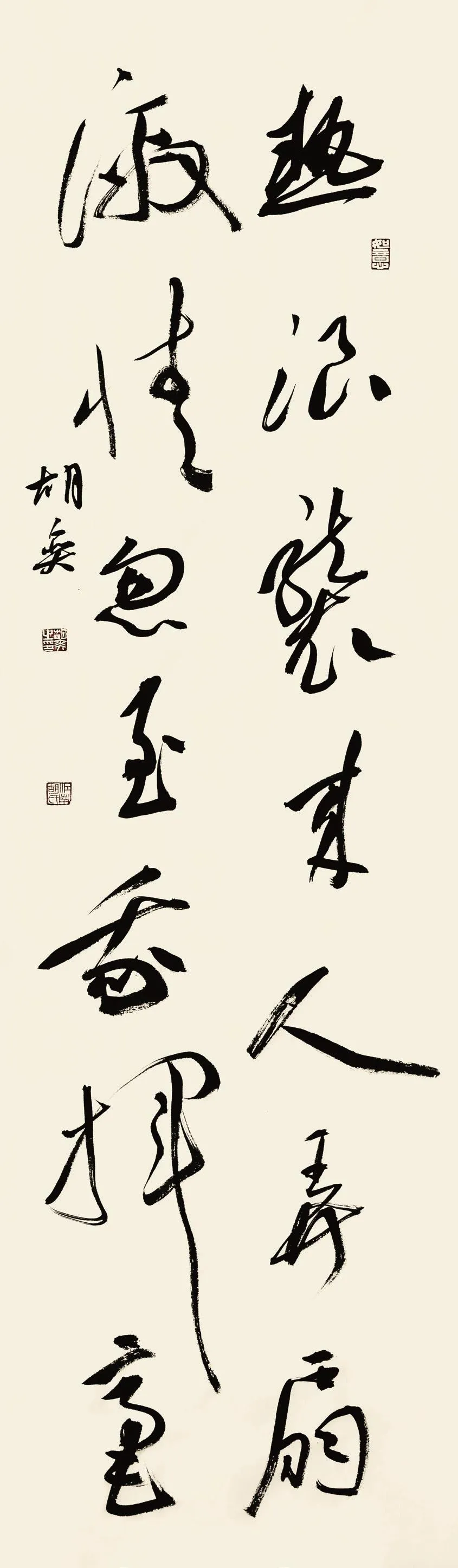

毛笔书 热浪激情联

毛笔书 《松雪斋跋李仲渊所为刘简州墓铭后》

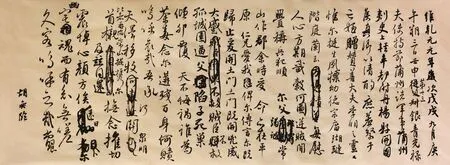

毛笔临 《祭侄文稿》

毛笔书 《松雪斋题赵孟坚水仙图》

毛笔书 《松雪斋题范宽烟岚秋晓图》

毛笔书 《梦窗词集》选抄

毛笔书 《松雪斋题跋》选抄