吴澄对《礼记?玉藻》篇的改编及其意义辨析

[收稿日期] 2021-06-03

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目:中国古代礼学文献整理与研究(13&ZD058)

[作者简介] 王启发(1960—),男,北京人,中国社会科学院古代史研究所研究员,博士生导师,博士,研究方向:中国思想史。

[摘 要] 元代吴澄《礼记纂言》对传世小戴《礼记》中的十九篇有所改编,其中包括《玉藻》篇。吴澄将原本《玉藻》篇的章句段落以七个方面来归类,并按照具体的解读在开篇部分之后就将原本的段句章次顺序做了调整和改编,由此形成了一个不同的篇章结构。这些调整本身的逻辑依据,既有对东汉郑玄《礼记注》和唐代孔颖达《礼记正义》疏文,以及宋代学者的解说当中的相关发现和提示而加以参照与借鉴的地方,也有吴澄自己切合原文的解读而发前人之所未发的创见之处。通过相应的对比考察和解读分析,可以比较清晰地看到吴澄所进行的具体调整和改编的通观性、合理性及合逻辑性。吴澄所做的调整和改编,也堪称是《礼记》章句之学的一个重要文本,对于认识和理解《礼记·玉藻》篇的礼学价值无疑有着独特的经学史意义。

[关键词] 吴澄; 礼记纂言; 玉藻篇; 郑玄; 孔颖达

[中图分类号] B244.99 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2021)05—0110—12

The Implications of Yuan Scholar Wu Chengs

Revision of “Yu zao” Chapter in Liji

WANG Qi fa

(History Research Institute,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100101,China)

Abstract:Liji Zuanyan was written by Wu Cheng in the Yuan Dynasty, among which 19 chapters of Liji originally written by Dai Sheng in the Han Dynasty were revised, including “Yu zao” Chapter. Wu Cheng classified all the sentences and paragraphs orders in 7 categories, and he adjusted and revised the orders of the sentences and paragraphs from the beginning of “Yu zao” Chapter based on his own interpretations, consequently formed its own logic order. Wus revision and classification included not only a reference toLiji Zhu annotated by Zheng Xuan in the Han Dynasty, Liji zhengyi elaborated by Kong Yingda in the Tang Dynasty, and related discoveries and hints explained by the scholars of the Song Dynasty, but also his unprecedented interpretations in accordance with the original texts. By comparison and study, it is easy to disclose the comprehension, rationality, and logic of his adjustment and revision. Wus revision is an outstanding text to the commentary of Liji, which has important implications to the history of Chinese classical studies for recognizing and understanding the value of “Yu zao” Chapter in Ritual studies.

Key words: Wu Cheng;Liji Zuanyan; “Yu zao” Chapter; Zheng Xuan; Kong Yingda

元代吴澄所撰《礼记纂言》一书,对传世小戴《礼记》中的三十六篇的篇章序次进行了重新编排,又对其中十九篇的具体的段落章句分别进行了分类性调整和改编,从而使得各篇形成了另一种篇章的内在逻辑连接与章句结构,这当中既体现了吴澄对原本《礼记》的認识,以及对如是各篇的整体研读和理解,也使《礼记纂言》在后世的《礼记》学传承史上成为一个非常独特的经学文本。《玉藻》篇就包括在吴澄所改编之列,是排在《曲礼》《内则》《少仪》之后的第四篇而编纂的,一定程度地体现出吴澄继承朱熹对于《礼记》诸篇有所分门别类的礼学思路。一如吴澄在《礼记纂言序》中所言,他所确定的改编原则和目的,就在于“就其本篇之中科分栉剔,以类相从,俾其上下章文义联属”,“修而成之篇章,文句秩然有伦,先后始终,颇为精审,将来学礼之君子于此考信,或者其有取乎”。[5]3-4那么,通过就吴澄对《玉藻》篇的改编做解读分析和对比考察,可以从篇章意义的角度理解吴澄认识的通观性和合理性,也能够更好地理解《玉藻》一篇本该具有的内在逻辑。

一 郑玄、孔颖达对《玉藻》篇文句

错乱问题的发现和处理

《玉藻》篇为小戴《礼记》中的第十三篇,以其开篇“天子玉藻”的词句而得名,即如吴澄所说:“摘首章之首二字以名篇。”东汉郑玄《三礼目录》以为:“名曰《玉藻》者,以其记天子服冕之事也。冕之旒以藻紃为之,贯玉为饰。此于《别录》属《通论》。” [1] 872吳澄则是将其列在“通礼”一类的篇章归属当中。而就其通篇的内容来说,除了讲到天子的服饰之外,也还有关于诸侯、大夫、士的服饰礼仪,以及作为礼仪规范重要内容的仪容之规等。元代陈澔《礼记集说》称:“此篇记天子诸侯服冕笏佩诸制,及行礼之容节。” [2]232宋代卫湜《礼记集说》卷七十三《玉藻》篇题之后收录的金华范氏即范锺(字仲和)对《玉藻》篇内容有概括性的说明:“《玉藻》一篇,巨细兼举。自冠冕衣服推之,齐明盛服,致精明之德于内,垂绅正笏,固肌肤之会、筋骸之束于外;君有君之威仪,臣有臣之威仪;至饮食起居之纤悉。文若不类,然错综而观,固杂而不越也。”又说:“凡行容以下,乃总结上文之条目。举凡言例,必汲汲于庙与朝,盖先立乎其大者,余可概见也……其言曲而中,其事肆而隐,其委蛇繁密,略与《少仪》《曲礼》相似,而《玉藻》闳深矣。” [3]529范氏所言的确指出了《玉藻》篇的内容特点,其所谓“文若不类”,应该也是看出《玉藻》篇段落文句之间存在的非逻辑性连接,因而就有调整的必要和可能;其所谓“错综而观”和“固杂而不越”,则在强调篇中文句内容的可解读性和礼仪本身的规范性。而这两个方面也应该正是吴澄对《玉藻》篇进行改编的缘由所在。

(一)郑玄的发现和指出问题

针对《礼记》一些篇章中存在的因为错简脱乱而出现易位误连方面的问题,早在东汉郑玄注《礼记》时就有所发现和指出,而《玉藻》篇当中一些这样的段落章句,在郑玄注中即有标注,正如清代学者翁方纲《礼记附记》中所言“凡郑氏云乱脱宜改承者五处” [4]401。这五处的具体内容如下:

第一处,在“而素带终辟,大夫素带辟垂,士练带率下辟,居士锦带,弟子缟带。并纽约用组”一段后的郑玄注中有云:“此自‘而素带乱脱在是耳,宜承‘朱里终辟。” [1]904也就是说,郑玄认为这一段应该接续在“天子素带,朱里,终辟”一段之后才是。这里的前一段文字就在本文后面所列表格原本《礼记·玉藻》当中的“28”的位置,而后一段则在“32”的位置。

第二处,在“大夫大带四寸,杂带。君朱绿,大夫玄华,士缁辟,二寸,再缭四寸。凡带,有率无箴功”一段之后,郑玄注云:“此又乱脱在是,宜承‘绅、韦毕、结三齐。” [1]907也就是说,郑玄认为这一段应该接续原本在后面的“三寸,长齐于带,绅长制,士三尺,有司二尺有五寸。子游曰:参分带下,绅居二焉。绅、韦毕、结三齐”一段之后才是。这里前一段文字就在本文所列表格原本《礼记·玉藻》当中的“30”的位置,而后一段则在“34”的位置。

第三处,在“三寸,长齐于带,绅长制,士三尺,有司二尺有五寸。子游曰:参分带下,绅居二焉。绅、韦毕、结三齐”

这段文字的位置即为本文列表中《礼记·玉藻》部分的“34”。一段之后,郑玄注云:“此又乱脱在是,宜承‘约用组。” [1]909也就是说,郑玄认为这一段应该接续在原本在前面的“而素带终辟……并纽约用组”一段之后才是。这里前一段作为本文所列表格中的“34”,而后一段则为上面提到过的“28”这一段。

第四处,在“君命屈狄。再命袆衣,一命襢衣,士褖衣。唯世妇命于奠茧,其他则皆从男子”一段之后,郑玄有注说:“自‘君命屈狄至此,亦乱脱在是,宜承‘夫人揄狄。” [1]909也就是说,郑玄认为这一段应该接续在“王后袆衣,夫人榆狄”两句之后才是。这里的前一段为表格中的“35”,后一段为本文所列表格中的“33”。

第五处,在“肆束及带,勤者有事则收之,走则拥之”一段之后,郑玄有注云:“此亦乱脱在是,宜承‘无箴功。” [1]917也就是说,郑玄认为这一段应该接续在“大夫大带四寸……凡带,有率无箴功”一段之后才是。这里的前一段为本文所列表格中的“23”,后一段则为前面提到过的“30”。

由上可知,虽然郑玄提到的是五处,但实际上涉及的只是四个段句的前后衔接关系的问题。那么如果按照郑玄的解读,这几处原本段落前后的顺序,就会由并不十分衔接的28、30、32、34的顺序,改变为郑玄认为应该前后衔接的32、28、34、30这样的顺序。而唐代孔颖达《礼记正义》的疏文中就是依照郑玄的发现和主张而做了这样的排列以备参正的。

(二)孔颖达《礼记正义》疏文中的处理及具体说明

对于上述郑玄发现的《玉藻》中的几处问题,孔颖达《礼记正义》在疏文当中既有所判断,也有相应的处理和具体说明。先来看《礼记正义》疏文中对郑玄提到的几处“宜承”上的前后连接问题的处理情况。在上引“而素带终辟……并纽约用组”一段经文以及郑玄注之后,孔颖达《礼记正义》云:

“而素帯,终辟”。正义曰:自此以下至“皆从男子”明带及韦毕韨,及王后以下衣服等差,其文杂陈,又上下烂脱,今一依郑注以为先后:“天子素带,朱里,终辟。而素带,终辟,大夫素带,辟垂,士练带,率,下辟,居士锦带,弟子缟带,并纽约用组三寸,长齐于带。绅长制:士三尺,有司二尺有五寸。子游曰:

‘参分带下,绅居二焉。绅、韦毕、结三齐。大夫大带四寸。杂带,君朱绿,大夫玄华,士缁辟二寸,再缭四寸。凡帯,有率,无箴功。”此等总论带之义也,今依而解之。 [1]904

上述这样的排列,也就是将本文表1的几个段句改变顺序而排列成为“32天子素带朱里终辟”,后接 “28而素带终辟……并纽约用组”,再后接34“三寸长齐于带……绅韦毕结三齐”,再后接“30大夫大带四寸……有率无箴功”。可以注意的是,吴澄《礼记纂言·玉藻》的改编顺序与此一致,即作为(19)(20)(21)(22)的段落顺序来排列的,应该是得到郑玄注和孔颖达疏的提示而有所参照的。

那么,对于如上的调整,孔颖达还结合郑玄的注文有具体说明。首先是在“而素带终辟……并纽约用组”一段之后,郑玄注有云:“‘而素带,终辟,谓诸侯也。”对此郑注,孔颖达《礼记正义》有说明称:“以文承‘天子素带,‘终辟,故知‘素带‘谓诸侯。” [1]905也即因此,后来吴澄《礼记纂言》在对这一处的调整中,就直接删掉“而”字,加上了“诸侯”二字,即改为“天子素帶,朱里,终辟,诸侯素带终辟,大夫素带辟垂,士练带率下辟”这样的连接

也就是本文表1中右列的(19)(20)两段。,并在解说中讲道:“旧本‘素带终辟上有‘而字无‘诸侯字,方氏(方悫)曰:‘而衍文,‘诸侯字脱也。” [5]115而且同样引述了上述郑玄的注文。可见,吴澄于此也是对郑玄注、孔颖达疏及方悫之说有所参照的。而在陈澔《礼记集说》当中则在“而素带终辟”句后只是标出:“‘而下缺‘诸侯字。” [2]240就相关接续问题而言,针对前述第一处郑玄注所说的“宜承‘朱里终辟”,孔颖达解释称:“云‘宜承朱里终辟者,以下文云‘天子素带,朱里,终辟,此文即云‘素带终辟,次云;‘大夫,故知宜承‘天子素带之下文相次也。” [1]905-906可以说,孔颖达对这两处的说明也给郑玄注提供了论证。

其次是针对前述第二处郑玄注所提到的有关接续的说法,孔颖达《礼记正义》称:“云‘宜承绅、韦毕、结三齐者,以下文‘三寸,长齐于带,合承上‘纽约用组之后,则此‘大夫大带一经,不得厕在其间,故知宜承下‘绅、韦毕、结三齐之后也。” [1]906再有就是针对前述第三处郑玄注有关接续的说法,孔颖达解释说:“云‘宜承约用组者,以此经直云‘三寸,长齐于带,非发语之端,明知有所承次,故以为‘宜承约用组之下。” [1]906、911那么在断句上,也应该是将“三寸”二字与“用组”二字直接相连的理解才对。还有针对前述第四处郑玄注所提出的“宜承”问题,孔颖达《礼记正义》疏文中也有说明:“‘王后至‘男子。正义曰:此一节论王后以下命妇之服,唯有‘三寸,长齐于带一经,厕在其间。带事前文已解讫。” [1]909这也就是指在前述“总论带之义也,今依而解之”之后,孔颖达疏文中一并所作的解说 [1]905。最后,就是针对前述第五处“宜承”问题,孔颖达《礼记正义》疏文称:“‘童子至‘而入。正义曰:此一节论童子之仪,唯有‘肆束及带一经,郑云‘烂脱厕在其间,宜承上‘无箴功之下。” [1]917

对于上述孔颖达在疏文中按照郑玄注的提示而对《玉藻》本文的段落章句进行调整以备参正的处理方式,后世也有评价。如清代阮元校刻《十三经注疏·礼记正义》在《玉藻》“而素带终辟节”后面的校文中评论说:“《正义》云‘其文杂陈,又上下烂脱,今依郑注以为先后云云,是孔氏不敢辄改移经文,但于正义中整齐其次第,申其说耳,于此见唐人读经之慎,非宋以后人所可及也” [1]904。这显然是肯定《礼记正义》不改经文,在疏文中又有应该如何改动的具体说明这种处理做法的。那么阮元所言宋以后人,指的就是元陈澔《礼记集说》径直将《玉藻》本文录作已经改成如郑玄注中指出和孔颖达《正义》疏文中所调整后的这一段的样子。又据阮元案语认

为,应该是南宋岳珂本《玉藻》篇后附刻兴国于氏的改定本,而陈澔采用的就是于氏所改本,但是既没有保留《玉藻》原本段落的内容作为对比,也没有标出所依照的是于氏本 [1]904,[6]3220不过,在岳珂撰《九经三传沿革例》(清知不足斋丛书本)中的《脱简》一条之下有说明称:“诸经惟《礼记》独多见之,《玉藻》《乐记》《杂记》《丧大记》注疏可考,兴国本依注疏更定,亦觉辞意联属。今则不敢放之。第以所更定者,系于各篇之后,庶几备尽。” [7]571可见,岳珂刊刻《礼记》时的做法正如阮元所说也还是比较慎重,只是将有所更定改动的文本内容附在各篇之后以备对比参考。

(三)李觏、陆佃、翁方纲等对相关郑玄注的评议

就《礼记》郑玄注中所提出的如《玉藻》篇存在的前述段落连接上的问题,后世学者也有不同评价。如宋代李觏在《答宋屯田书》中说:“至于汉儒若郑康成注《礼记》,其字误处,但云某当为某。《玉藻》全失次序,亦止于注下发明,未尝便就经文改正。于《周礼》则备举先郑、杜子春解。此盖尊经重师,不敢自谓已见为得,姑两存之以俟后圣耳。” [8]335这里李觏一方面也认为《玉藻》中段落章句存在“全失次序”的问题,另一方面又很认同郑玄只在注文当中指出问题,有所发明意见,而不是径自改动经文,体现出对经文的尊重。

针对李觏的说法,清代翁方纲则进一步说:“世之言经文脱乱者,自郑注《玉藻》始也。究其所谓某句宜承某句者,皆于义为顺叙。李盱江以改字例之,失其轻重矣。惟是郑虽言某句宜承某句,而未尝别自起一编以改移之,且并未尝综次其前后合为一文以说之,李盱江谓未改经文者是也。” [4]396-397可见,翁氏也是肯定郑玄注的做法的。

又《玉藻》篇中“勤者有事则收之,走则拥之”一句出现了两次,先是在前述郑玄指出问题的第五处,郑玄将其看作与“肆束及带”为同一个连句并提示了“宜承”的接续。再一处则是“有忧者,勤者有事则收之,走则拥之”一句,在“有忧者”三字后,郑玄有注云:“此下绝亡,非其句。”又在后面的“勤者有事则收之,走则拥之”句后有云:“此补脱重。” [1]919不过,宋代陆佃则不认同郑玄的这个说法而称:“应曰‘弗致其核,有庆,非君赐不贺,言有忧者有庆,唯君赐然后贺。‘勤者有事则收之,走则拥之宜承‘无箴功。郑氏谓‘此补脱重,误矣。” [3]619在陆氏看来,“有忧者”三字后面的意思是可以补充上的,而“勤者有事则收之,走则拥之”一句,既然郑玄在前面已经讲过了“宜承”,这里又说“补脱重”,不免引出歧义,应该是有误的。

对于陆氏之说,吴澄《礼记纂言》在将“有庆非君赐不贺”一句易位而做不同连接之后称:“澄曰:旧本‘有庆非君赐不贺之下有‘有忧者三字,郑氏云‘此下绝亡,非其句也。而陆农师则云:‘有忧者有庆,唯君赐然后贺。按郑氏以为残缺者是也。巧为凿说,徒惑后学。故今从郑意刊之。” [5]129但是,吴澄只认同了郑玄认为“有忧者”不成句的意思,所以直接将“有忧者”三字及“勤者有事则收之,走则拥之”一并做删除处理了。而与吴澄不同,陈澔《礼记集说》中虽然也是将“勤者有事则收之,走则拥之”一句做删除处理,但是仍保留了“有忧者”三字,并在其后标出“此下缺文” [2]245四字以为提示。

由上可知,自郑玄开始,经孔颖达到宋元学者,都意识到了《礼记·玉藻》中存在段落章句错乱的问题,尽管处理的方式各有不同,但是郑玄和孔颖达的先行提示,对于后世学者对《玉藻》的解读还是有着很大帮助的。吴澄《礼记纂言》对《玉藻》篇的改编,无疑也是在对郑、孔以及宋人之说而有所参考和借鉴的基础上进行的。

二 对比所见吴澄对《玉藻》篇的调整改编情况

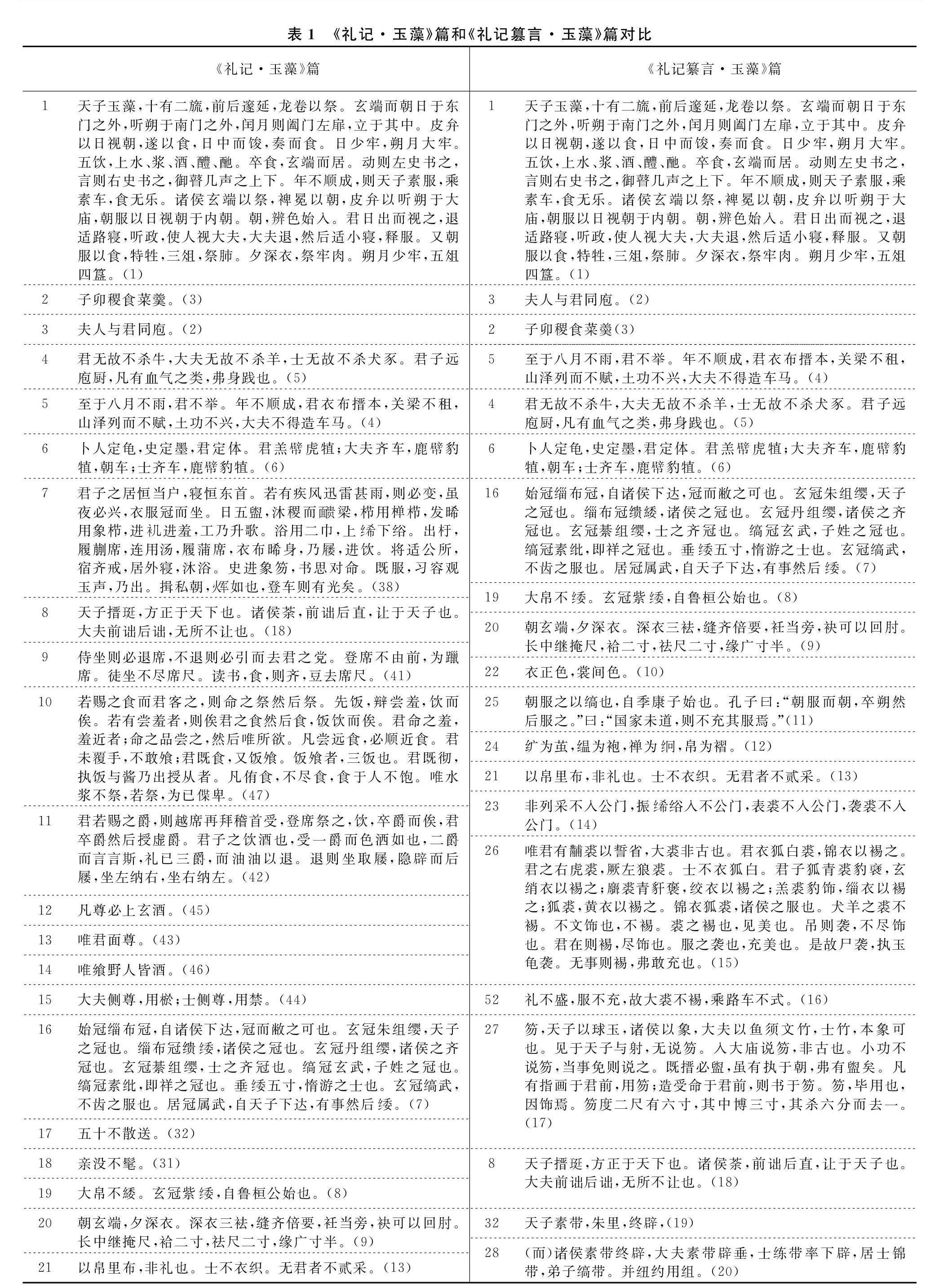

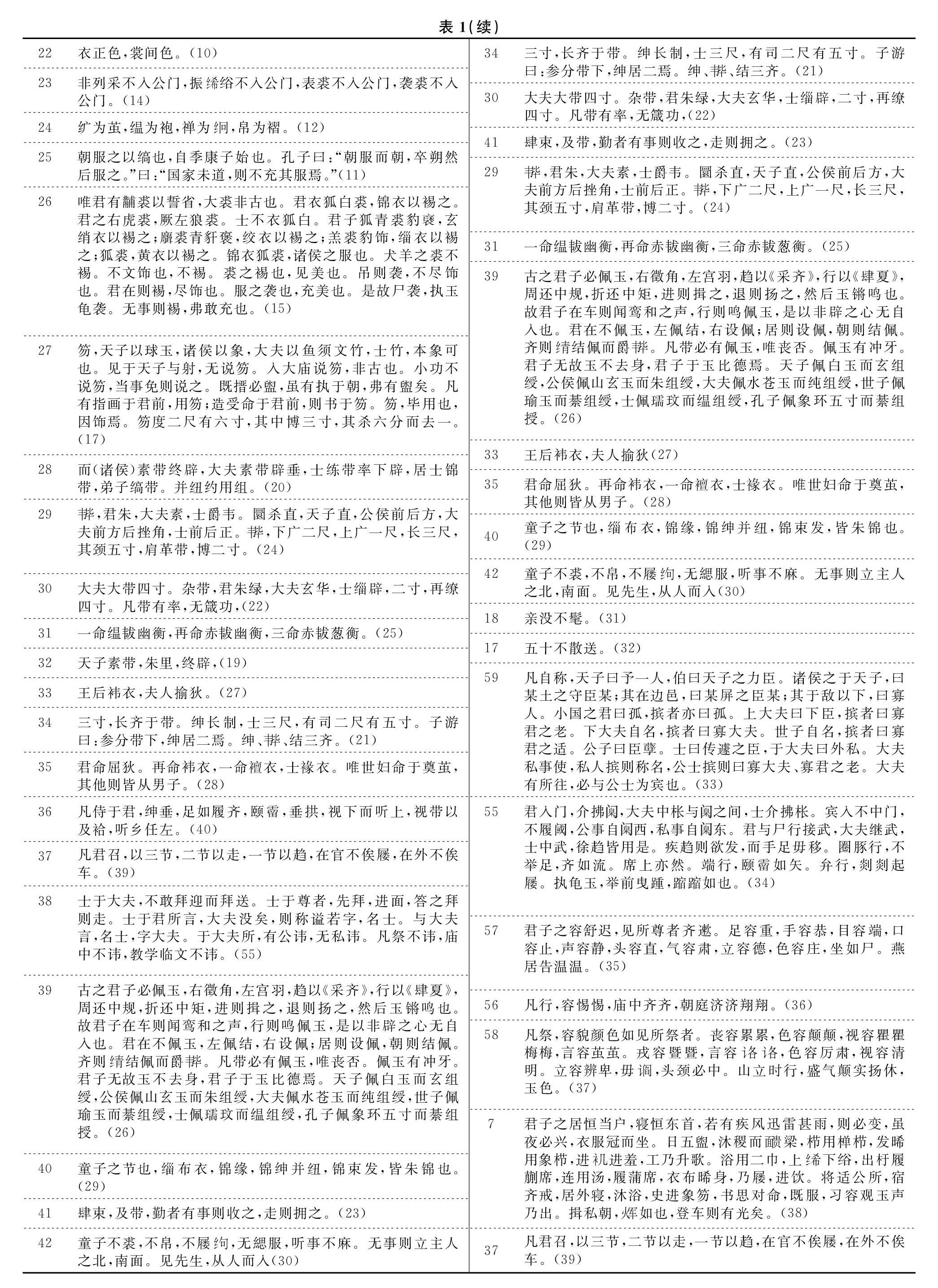

吴澄对于原本传世的《玉藻》中相当一部分的段落章句的连接关系和排列顺序是不太认同的,因此吴澄就做了比较大幅度的调整和改编。我们通过列表的方式将原本《礼记·玉藻》篇和《礼记纂言·玉藻》篇作直观的对比,就可以看到吴澄所作调整的具体情况(表1)。需要说明的是,第一,表中根据吴澄《礼记纂言》所作调整后段落章句的前后排列而分出段句并标出序号,即为表中(1)至(54)的排列;再将这些段句放到原本《礼记》的篇章中进行划分和位置确定,从而形成了1至59的段落章句。第二,表中的一些段句文字加有括号作为提示,左表中是在吴澄《礼记纂言》中有添加的文字,右表中则是《礼记纂言》中有所删削的文字。第三,左表中的断句和标点参考的是王文锦的《礼记译解》和李学勤主编《十三经注疏(标点本)·礼记正义》,右表的本文采用《文渊阁四库全书》本《礼记纂言》,断句和标点则参照左表。

三 吴澄对《玉藻》篇章句段落

调整改编的内在逻辑及合理性

由上表的对比可知,吴澄对于《玉藻》篇的内容,除了原本开篇的“1天子玉藻,十有二旒……乘素车,食无乐”,以及“诸侯玄端以祭……朔月少牢,五俎四簋”的两个部分,也就是右表开始(1)的部分,吴澄没有做出调整之外,自此以下,吴澄则按照自己的归类原则,以类相从,采取合并同类项的方式在通篇幅度内进行了段落章句的移易换位,重新编排和搭配,重新作前后的连接。吴澄对《玉藻》篇的调整,在分类上是以“记天子以下服食节适之礼”“记天子以下服饰制度之礼”“记天子以下称谓进趋之礼”“记容貌之礼”“记卿大夫以下家居之礼”“记为臣之礼”“记为子之礼”这样七个方面来进行归属,从中我们也可以看到吴澄对《玉藻》篇所涉及内容的总体归纳与概括。

从前面所列左右对比的表格中可以直观地看到,原本《礼记·玉藻篇》段落章句从“1”到“59”的顺序,和在每个相应的段落章句后面所标的“(1)”至“(54)”,相互交错,其中有着若干单元的不同接续关系的调整,这些调整应该都是有着内在的逻辑关系和合理性的,体现出吴澄对《玉藻篇》中具体章句内在意思的认识、解读和理解。具体而言,可以从相应调整后的段句单元展开分析,以探究吴澄对《玉藻》篇段句和通篇的解读,以及他的礼学认识和解经特色。

(一)第一单元:“记天子以下服食节适之礼”

第一个单元的调整,吴澄将原本的2、3、4、5、6的部分,调整成为3、2、5、4、6的顺序,即分别将原本的“2子卯稷食菜羹(3)”“3夫人与君同庖(2)”的两个单句前后颠倒顺序,又将原本的“4君无故不杀牛……凡有血气之类,弗身践也(5)”和“5至于八月不雨,君不举……土功不兴,大夫不得造车马(4)”的两个段落前后颠倒顺序,从而形成了新的前后衔接关系。从解读上来说,在孔颖达《礼记正义》中将“子卯稷食菜羹”“夫人与君同庖”两句,都归属于“诸侯玄端以祭……朔月少牢,五俎四簋”这个部分,因而疏文中有解释说:“‘诸侯至‘同庖。正义曰:此一节论诸侯自祭宗庙及朝天子,自视朝食饮牢馔之礼,与天子不同之事。” [1]879

然而按照吴澄的意图则是,第一,将“夫人与君同庖”一句作为直接接续在前面未作调整部分的“1”当中的“又朝服以食特牲,朔月少牢,五俎四簋”之后,那么其归属关系就是完全不同的。也就是说,吴澄认为“夫人与君同庖”一句,就是应该接续在《玉藻》开篇几个段落中讲明一些天子、诸侯服食节适之后而强调“平时夫人与国君共同用餐”这个仪节的。第二,就“子卯稷食菜羹”一句,吴澄则是看重其中“子卯”的时间含义,即把在“子日”或“卯日”的忌日只吃稷饭和菜羹这样的饮食仪节,归属并引出同样有着时间标示的“至于八月不雨……不得造车马”一段,从而将这一段前移,所以就形成了与“君无故不杀牛……凡有血气之类,弗身践也”一段的顺序颠倒。而同样具有禁忌性的礼仪限制性规范的内容的(4)(5)这样两段的顺序衔接,并不显得突兀,或反而更显顺畅,这应该就是吴澄对这一单元调整的逻辑感觉和思考吧。最后接续的“6卜人定龟,史定墨……士齐车,鹿幦豹犆(6)”一段,在内容上吴澄或认为是与前面同属“天子以下服食节适之礼”一类,因而就构成同一个单元的仪节部分。

(二)第二单元:“记天子以下服饰制度之礼”

这一单元在吴澄看来重点在于服饰制度,于是,他就将内容是讲冠冕之礼的部分,也就是原本在《玉藻》篇中间偏前部分的“16始冠缁布冠,自诸侯下达……居冠属武,自天子下达,有事然后纟委(7)”的几段,大幅度地提前到整篇比较靠前的位置,而作为这一单元的开始部分,这大概是按照讲服饰应从冠冕说起的顺序来排列的吧。而在此之后作为接续的内容,也是随着16(7)而将原本在16(7)之后的内容移易而向前篇前部分排列的。这就是,吴澄又将原本《玉藻篇》中的19至26的部分,顺次地编排为19(8)、20(9)、22(10)、25(11)、24(12)、21(13)、23(14)、26(15)。那么,需要解读和分析的是,吴澄作此(7)至(15)的编排逻辑是什么呢?

第一,在《禮记纂言》中可以看到,吴澄在16(7)的最后一句“居冠属武,自天子下达,有事然后纟委”之后直接接续上 “19大帛不纟委……自鲁桓公始也(8)”,也就是将原本在16(7)和19(8)之间的“17五十不散送(32)”和“18亲没不髦(31)”两句抽出移至别处,而将16(7)和19(8)直接顺接成为一个节次的内容来处理。的确,原本夹在“有事然后纟委”和“大帛不纟委”中间的“五十不散送”及“亲没不髦”两句,与前后所讲的内容似乎极不相合,对此,孔颖达《礼记正义》疏文中就指出:“‘始冠至‘冠也。

即指“始冠缁布冠”至“即祥之冠也”一节。正义曰:自此至‘鲁桓公始也,此一节广论上下及吉凶冠之所用。唯‘五十不散送及‘亲没不髦,记者杂录厕在其间。” [1]892所以吴澄或是受前人启发,于是就直接在此拿掉了这两句而放到另外的节次当中,从而使得这一节的前后文句和意思变得比较通贯了。

第二,如果说原本的19、20即(8)(9)的接续内容是由“冠”到“衣”的转接的话,那么吴澄对于原本20至26的调整,既可以看作是一个单元内部的微调,也有其解读上的内在逻辑关联。因为“20朝玄端,夕深衣。深衣三袪……缘广寸半(9)”这一节主要讲的是深衣的形制尺寸,故而吴澄就将讲颜色的“22衣正色,裳间色(10)”一句作为直接的接续,又后接有关讲朝服的材质的两段,即“25朝服之以缟也……(11)”和“24纩为茧,缊为袍……(12)”,只是将两段原本的前后顺序颠倒了一下。之后又后接主要以否定性的“不……”为关键点的两个段句,即“21以帛里布,非礼也。士不衣织,无君者不贰采(13)”和“23非列采不入公门,振纟希绤不公门,表裘不入公门,袭裘不入公门(14)”。其实,如果单就讲衣服色彩的内容而言,原本前段21(13)的最后一句“无君者不贰采”与“22衣正色,裳间色(10)”一句的连接,似乎也是可以的,因为都是讲衣服色彩的,即如在前一句后,郑玄有注云:“大夫去位,宜服玄端玄裳。”在后一句之后,郑玄有注云:“谓冕服,玄上纟熏下。” [1]895而针对前一郑注,孔颖达《礼记正义》疏文中也说:“以经云‘不贰采,是有采色,但不贰耳。采色之中,玄最贵也。”针对后一郑注,孔颖达《礼记正义》疏文中说:“玄是天色,故为正。纟熏是地色,赤黄之杂,故为间色。” [1]897可见,郑孔都是直接从关注色彩的角度来解读经文的,那么可以说吴澄解读的关注点与此有所不同,所以才对这些段句进行了调整。

第三,在之后所接续的“26唯君有黼裘以誓省……无事则裼,弗敢充也(15)”的部分,实际上是包括几个段句,但是吴澄认为其间的连贯性没有问题,也就没有对这些段落进行调整。

第四,之后吴澄将原本在此篇比较偏后部分的“52礼不盛,服不充……路车不式”一段,提前作为(16)而接续,并在这句之后有一段解读说:“澄曰:按此章前后有四‘充字,虽记者杂取非必出于一人一时之言,然其意亦不异。盖充者备也,满也。备,满,有盛之义焉。‘不充其服,如卫文公大布之衣,大帛之冠,自抑损而不备满,充盛其服也。服之袭也,‘充美也,郑注谓:‘充,犹覆也。盖袭衣掩覆裼衣,使其美深藏于内而不浅露,有如数仞之墙不见宗庙之美、百官之富,是其美之在内备满充盛者也。若露裼衣而见其美,亦如及肩之墙窥见室家,不得为盛矣。臣之于君,不敢以充盛自处,惟自抑损,乃为敬君,故臣以见美不充为敬也,‘不敢充,‘服不充,亦同此义。” [5]114由此可知,吴澄正是出于关注到与前面25(11)中的“则不充其服焉”和26(15)中的“服之袭也,充美也……无事则裼,弗敢充也”,有几处“充”字出现,也就产生了可以归为一章当中的关联性,这就成为吴澄将52“礼不盛,服不充……路车不式”一段大幅度提前到(16)位置的理由。

第五,之后所衔接的,是原本接在上述的“26笏,天子以球玉……杀六分而去一(17)”的一大段,又后接原本在此篇前半部分的的“8天子搢珽方正……无所不让也(18)”一段,又后接原本位于此篇中间部分的“38天子素带朱里终辟(19)”一句,还有原本由32(19)向前间隔若干句的“28(诸侯)素带终辟……带并纽约用组(20)”,“诸侯”一词的位置原本作“而”。从表中右列可以看到的是,经过调整之后的(17)至(20)這几个相连接的段句,都是以“天子……诸侯……大夫……”为内容的。此外,26(17)的部分讲的是有关“笏”的仪规制度,而从此篇前面后移直接后接上的8(18)的一段讲的也是有关“笏”的仪规制度,所以吴澄这样归类的合理性就是很充分了。

第六,从上述(19)(20)的连接看,除了具有讲“天子……诸侯……大夫……”的段句结构之外,还有就是以有关“带”的仪规制度为中心,因而后续所接的“34三寸长齐于带……绅韦毕结三齐(21)”,以及“30大夫大带四寸……凡带有率无箴功(22)”,还有“41肆束及带……走则拥之(23)”的几个段句,又形成了如孔颖达《礼记正义》疏文中所说的“此等总论带之义也” [1]905这样的一组连接,而这也就是我们在第一节中所述孔颖达按照郑玄注的提示先行调整过的几个章句段落,吴澄就袭而承之地予以接受在《礼记纂言》当中,并有依据地补充了其中28(20)一句开头的“诸侯”二字,使得此句子更加完整,意思也更通贯了,既符合经义,又合乎逻辑。

第七,承接以上,吴澄将原本位于上述30(22)之前的“29韦毕,君朱大夫素……肩革带博二寸(24)”一段作为接续,这一段是专讲“韦毕”的颜色、型制、尺寸,既是对前述34(21)部分“……绅韦毕结三齐”中有关“韦毕”的仪规延续性说明,也符合前后段句中“君……大夫……士……”和“天子……公侯……大夫……士……”这样的等级式仪轨制度设计结构;况且直接后接的是原本与29(24)中间间隔着30(22)的“31一命缊韨幽衡……三命赤韨葱衡(25)”的一段三句,从而形成了直接的连续,就因为即如郑玄注所言的“此玄冕爵弁服之韦毕,尊祭服异其名耳。韨之言亦蔽也” [1]907,那么31(25)讲的也是“韦毕”的不同等级的颜色配置,这样前后段句由此而形成顺接的逻辑。又因为31(25)这三句中讲到“幽衡”“葱衡”,对此郑玄有注云:“衡,佩玉之衡也。” [1]907由此也就是涉及佩玉方面的礼仪,所以吴澄就将原本由31(25)向后间隔若干段句而专讲佩玉的“39古之君子必佩玉……五寸而綦组绶(26)”的一大段,即如孔颖达《礼记正义》所言“此一节广明佩玉之事” [1]914的内容作为接续,这可以说是一个合理的调整。

第八,承接以上的,则是原本在上述31(25)向后间隔一句的“33王后袆衣,夫人揄狄(27)”一句和“35君命屈狄……皆从男子(28)”的一段,除去原本夹在两者之间的34(21)的部分,按照郑玄注的解说即“君,女君也。……此子、男之夫人,及其卿、大夫、士之妻命服也” [1]909,以及孔颖达《礼记正义》疏文的提示“‘王后至‘男子。正义曰:此一节论王后以下命妇之服,唯有‘三寸,长齐于带一经,厕在其间” [1]909,那么吴澄也就顺理成章地将这两个部分作直接地接续了。

第九,接着以上的,是两段分别讲“童子之节”的“40童子之节也……皆朱锦也(29)”和“42童子不裘不帛……从人而入(30)”,不过,吴澄应该也是依照如前所述郑玄注和孔颖达疏的提示,将原本夹在这两部分之间的41作为如前所述(23)的另外接续,而以这两处作直接继续来调整的。

第十,何以吴澄将原本位于此篇前半部分的“18亲没不髦(31)”“17五十不散送(32)”两个短句前后颠倒而放在42(30)之后呢?一是如前述孔颖达《礼记正义》疏文中提示所称:“唯‘五十不散送,及‘亲没不髦,记者杂录,厕在其间。” [1]892即认为这两句是杂错其间与前后都没有直接的关联。二是对“亲没不髦”一句,郑玄有注称:“去为子之饰。” [1]894吴澄也引述郑玄注称:“郑氏曰:‘不髦,去为子之饰也。”并引述马氏(马晞孟)之说:“子生三月,剪发为髦,及事父母拂髦。故《诗》曰两髦,《大记》诸侯小敛脱髦,《仪礼》士既殡脱髦。盖子之幼也,父母剪发为之鬌,及长也,因以为饰,谓之髦,存而不忍弃,所以顺父母之心长而不忘幼,所以示人子之礼及亲始死而犹幸其生焉。故不脱之,三日之后则幸生之心已矣,脱之可也。盖亲存而髦,与常言不称老同意;亲没不髦,与衣纯不以青同意。”还引述周氏(周谞)所说:“亲没不髦,所以责成人于亲没之后也。”

马氏、周氏之说并见于卫湜《礼记集说》卷七十四,《文渊阁四库全书》,上海古籍出版社,1987年版,第118册,第570页。[5]121由吴澄所引郑玄、马氏、周氏的解释可知,“亲没不髦”一句讲的同样是童子之节,接在上述第九的两段之后是相当合理的。至于“五十不散送”一句,大概是吴澄并没有认为其与这些讲服饰部分的章句有什么直接关系,只得姑且放在了18(31)之后作为17(32)而已吧。

以上就是吴澄所归为的“记天子以下服饰制度之礼”的部分,分为“凡十节”。

(三)第三单元:“记天子以下称谓进趋之礼”

在这个单元,吴澄将原本位于此篇篇末部分的“59凡自称,天子曰予一人……必与公士为宾也(33)”一段提前到这个单元,之后接原本由59(33)向前间隔几个段句的“55君入门介拂……蹜蹜如也(34)”一段。前一部分为称谓之礼,以“天子……诸侯……大夫……士……”为主,兼及“世子”“公子”等;后一部分为进趋之礼,以“君……大夫……士……”为主,兼及其他趋行之节;两部分的前后衔接,还是以带有明确等级区分的仪规内容为归类的。因为这个单元的段句文字相对比較短些,所以吴澄分为“凡三节”。

(四)第四单元:“记容貌之礼”

接续着前一节吴澄所做的调整,也是集中了原本此篇最后部分的几段作为前后连接的,即从原本由前一节的55(34)向后间隔一句的“57君子之容舒迟……燕居告温温(35)”,之后接原本在57(35)之前的“56凡行容惕惕……济济翔翔(36)”一句,之后又接原本在57(35)之后的“58凡祭容貌颜色……颠实扬休玉色(37)”一段,也就是由原来的56、57、58,调整为57、56、58,应该属于局部的微调,而吴澄将这些部分作单元性的前移才是关键点。这样在57(35)的“君子之容”以下,顺接56(36)的“凡行……”的“行容”,再接58(37)的“祭容”“丧容”“戎容”“立容”等,即构成了吴澄将以上部分归为“记容貌之礼”的“凡六节”内容。

(五)第五单元:“记卿大夫以下家居之礼”

承接前一个单元前一节的,则是从原本位于此篇比较靠前位置的“7君子之居……登车则有光矣(38)”的一段,而移至于此的。按照孔颖达《礼记正义》中的归纳即为:“‘君子至‘光矣。正义曰:此一节明卿大夫以下所居处及盥浴,并将朝君之义。” [1]885那么吴澄就将以上归为“记卿大夫以下家居之礼”,分为“凡三节”。之所以将这部分内容的段落大幅向篇后移动,这应该是与吴澄对前述第二单元至第三单元有关“天子以下”的各种仪规制度的综合调整有密切的联系,先讲“天子以下”,再讲“卿大夫以下”,这才符合吴澄所注重的篇章逻辑和段落章句顺序。

(六)第六单元:“记为臣之礼”

这一单元的调整吴澄也是分作不同节次进行的。第一,承接前一个单元,吴澄先是将原本位于此篇后半部分的前后衔接的两段,前后调换了位置之后接续于此,这就是“37凡君召以三节……外不俟车(39)”,37(39)之前的“36凡侍于君……听乡任左(40)”;从内容上看这两段确实就是讲“为臣之礼”的,即如孔颖达《礼记正义》疏文所言:“‘凡侍至‘俟车。正义曰:此一节论人臣侍君及被君召之仪。” [1]912这对吴澄所做归类性的调整应该是有提示作用的。

第二,吴澄对承接以上部分诸多段落的调整同样是带有整体性移动和段落间微调的情形。也就是将原本在此篇前半部分的的9至15的部分调整为9、11、13、15、12、14、10的连接顺序而置换到(41)至(47)的位置。具体的调整就是,接续在上述36(40)之后的是“9侍坐则必退席……去席尺(41)”,之后接(42)“11君若赐之爵……坐右纳左42”,之后接(43)“13唯君面尊(43)”一句,之后接(44)“15大夫侧尊……尊用禁(44)”,之后接(45)“12凡尊必上玄酒(45)”一句,之后接(46)“14唯飨野人皆酒(46)”一句,之后接“10若赐之食……为己偞卑(47)”一段。那么,先来看孔颖达《礼记正义》对原本上述这些段句内容的概括,便可知吴澄将这些段句归为一类的依据了。其一,在9和10至“执饭与酱乃出授从者”一句之后,孔颖达有疏文说:“‘侍坐至‘从者。正义曰:自此以下至‘士侧尊用禁,此一节广论臣之侍坐于君之仪,并君赐食、赐酒肉饮之节,兼明与凡人饮食之礼。” [1]888其二,孔颖达接着上述之后的说明:“‘若赐至‘从者。正义曰:此一节论人君赐食之礼。” [1]888其三,在10当中的“凡侑食……为已偞卑”一段之后,孔颖达有疏文说:“‘凡侑至‘偞卑。正义曰:此一节以上文明侍君之食,因明凡人相敌为食之礼。” [1]890其四,针对11至15,孔颖达有疏文称:“‘君若至‘用禁。正义曰:此一节论臣于君前受赐爵之礼。” [1]891

接着再来看吴澄所做具体调整的合理性如何吧。如果说当吴澄将前述“37凡君召……”与“36凡侍于君……”两段作为前后顺接,而后一段内容主要涉及臣下的举手投足和视听方面的礼仪,那么吴澄以“9侍坐则……”一段来承接,其逻辑条理是很通洽的,又因为这一段讲到“侍坐”中的“退席”“登席”,以及“徒坐”“读书”“食”等时候在席间的位置等仪规,所以将“11君若赐之爵……”情况下的仪规内容作为衔接也是顺畅的,并且特别注意到这一以讲“饮酒”的仪节为内容,因而将13、15以“君……大夫……士……”的顺序连接,又以“12凡尊必上玄酒”和“14唯飨野人皆酒”这两句规定性的礼仪为结句,这些段句调整的合理性可以说是清晰可见。至于“10若赐之食……”的一段,作为接续在讲完“赐酒”的仪节之后再讲“赐食”的仪规,也可说是十分恰当的。由此,吴澄对这一部分的整理思路随文可知。

第三,承接以上,吴澄将原本位于此篇后半部分的“43侍食于先生……火孰者先君子(48)”作为接续,这一部分也是讲“食”,从“侍食于……妇人不彻”的一段后孔颖达《礼记正义》疏文所概括的“‘侍食至‘不彻。正义曰:此一节论侍食及彻馔之节” [1]918,就可以看到接续在前述“赐食”之后的内在联系性,而且43(48)的后半段也是讲有关“食”的仪规。那么,从与前列左表43以下之50内容的对比中可以看到,吴澄对这一部分所做的调整,也带有整体性,除了将45作为多余和重出的部分而直接删除之外,则将43、44、46、47、48、49、50的排列顺序,调整为43、46、48、47、49、44、50的前后顺序。吴澄以“46孔子食于季氏……酒肉之赐弗再拜(49)”一段与43(48)相衔接,即在于这一段的前两句也讲“食”。而这一段的后半部分则讲的是“君赐……拜赐……”转为另一方面的仪节,于是吴澄就将同有“拜赐”内容的“48大夫拜赐而退……拜于其室(50)”接续于其后,又将讲“凡赐……凡献……”的“47凡赐君子……为君之答己也(51)”作为接续,而且在48(50)和47(51)当中,也还有着“君……大夫……士……”的内在结构。之后又将包含“有献”的“49凡于尊者有献而弗敢以闻(52)”一句作为上述“凡献……”的承接;又将原本在前的“44有庆非君赐不贺(53)”一句后移至此,与同样讲“贺”的“50士于大夫不承贺……上大夫承贺(50)”前后衔接;之后以和50(50)同样有“士于大夫……”的仪节内容的“38士于大夫不敢……临文不讳(55)”这部分段落作为衔接。至此,吴澄将以上内容归为“记为臣之礼”,分为“凡十二节”。其中,吴澄所做前后段句衔接上调整的关键词依据还是有迹可循的,在逻辑性和合理性方面也是可以了然的。

(七)第七单元:“记为子之礼”

作为篇章的结束部分承接以上,吴澄将前述全部调整之后所剩下的几个节次的内容放在了此篇最后,就是原本的51、53、54,也就是说除了将原本的52部分移出,从而形成了一个局部的顺接,即“51亲在行礼于人……则称父拜之(56)”“53父命呼唯而不诺……此孝子之疏节也(57)”“54父没而不能读父之书……口泽之气存焉尔(58)”。这里关键处在于,第一,针对原本的51内容,孔颖达《礼记正义》中在原本“48大夫拜赐而退”以下至51中的“则称父拜之”之后有疏说:“‘大夫至‘拜之。正义曰:此一节明尊卑受赐拜谢之礼。” [1]921这显然是将51的内容作为讲尊卑“赐拜”的仪节来看待的。第二,在原本接在51之后的52“礼不盛,服不充,故大裘不裼,乘路车不式”一段之后,孔颖达《礼记正义》有疏称:“‘礼不至‘不式。正义曰:此一节明礼盛者不崇小敬。” [1]922第三,在原本53和54之后孔颖达《礼记正义》有疏云:“‘父命至‘焉尔。正义曰:此一节明子事亲之礼。” [1]922那么,当将51、52、53、54作为一个带有原本52部分的夹于其间就显得不很一致了,吴澄就发现了这个问题,所以吴澄先将原本52一段作为(16)而前移到前述第二单元第四部分的以“不充其服”为关键内容,并且以“充”为关键字的仪节当中,而将51归属于和53、54一样作为“明子事亲之礼”亦即“记为子之礼”的内容。这可以说是既参考了孔颖达的归纳性提示,又发前人之所未发,通观而合理地调整了一些相关的段句,吴澄也以此作为其《玉藻》篇的结束。

综上所述,吴澄将原本《礼记·玉藻》篇的段落章句归类为七个单元而进行了重新排列,形成了一个段落章句前后衔接多有不同的新的篇章,从这些调整中可以看到,有些是吴澄对郑玄《礼记注》、孔颖达《礼记正义》疏,还有宋代《礼记》学者解说中的发现与提示加以参照和借鉴,有些则是吴澄潜心解读而发前人之所未发的独自创见。我们通过全篇的对比考察和解读分析,可以比较清晰地看到吴澄所进行的具体调整和改编的通观性、合理性及合逻辑性,吴澄的改编也堪称《礼记》章句之学的重要文本,对认识和理解《礼记·玉藻》篇的礼学价值无疑有着独特的经学史意义。

[参 考 文 献]

[1] 李學勤.十三经注疏·礼记正义[M].龚抗云,整理.王文锦,审定.北京:北京大学出版社,1999.

[2] 陈澔.礼记集说[M].万久富,整理.南京:凤凰出版社,2010.

[3] 卫湜.礼记集说[M]//文渊阁四库全书:第118册.上海:上海古籍出版社,1987.

[4] 翁方纲.礼记附记[M]//续修四库全书: 第103册.上海:上海古籍出版社,2002.

[5] 吴澄.礼记纂言[M]//文渊阁四库全书:第121册.上海:上海古籍出版社.1987.

[6] 十三经注疏·礼记正义[M].阮元校刻.北京:中华书局,2009.

[7] 岳珂.九经三传沿革例[M]//文渊阁四库全书:第183册.上海:上海古籍出版社,1987.

[8] 李觏.盱江集卷二十八.答宋屯田书[M]//王国轩,点校. 李觏集.北京:中华书局,2011.

[9] 王文锦.礼记译解[M].北京:中华书局,2016.