乡村振兴视域下乡村旅游可持续发展探析

摘要:乡村旅游的可持续发展是实现乡村振兴战略目标的重要途径,是乡村改造与建设实现乡村振兴战略中人与自然和谐共生发展理念的根本前提,是中华文化传承与未来人才吸引的重要基础。袁家村的发展建设优化了产业结构,善用了自然环境,加强了村民文化素养,最终帮助乡村脱贫致富。目前,我国乡村旅游可持续发展中存在诸多问题。例如,乡村旅游项目特色不突出、文化内涵缺失、过度商业化,乡村旅游景区建设与周围环境不协调等。为确保乡村旅游可持续发展可采取如下政策:(一)充分利用地域特色资源;(二)发掘文化内涵;(三)弱化商业氛围;(四)景点建设需与周围的环境相呼应。

关键词:袁家村;乡村振兴;乡村旅游;可持续发展

中图分类号:F327;F592.7文献标识码:A文章编号:2095-6916(2021)18-0070-03

自2017年習近平总书记提出乡村振兴战略以来,中共中央、国务院为全面推进乡村振兴,连续发布了一系列文件以指明当前和今后一个时期的“三农”工作方向。2021年2月21日,中共中央、国务院再次发布指导“三农”工作的中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(以下简称《意见》)。十九大报告谈及乡村振兴战略,认为“三农”是关系到国计民生的根本性问题。21世纪以来,多个中央文件不断强调乡村振兴战略的重要性。乡村旅游能够在重塑城乡关系的同时揭示人与自然和谐共生的绿色发展理念,迎合乡村振兴战略中因地制宜、循序渐进的实施原则,推进我国乡村发展与转型,因此成为了我国乡村振兴战略发展的重要途径。我国的旅游资源有70%集中于乡村地区,虽然整体来看乡村旅游资源丰富,但由于乡村的经济和技术水平有限,实际开发程度仍较低,因此探析乡村振兴视域下的乡村旅游可持续发展问题,有其现实意义。

一、乡村旅游的可持续发展原则

乡村旅游的可持续发展是乡村改造与建设实现乡村振兴战略中人与自然和谐共生发展理念的根本前提。为贯彻落实中国中央的乡村振兴战略部署,文化和旅游部发布了《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》,通过加强规划引领、丰富文化内涵、注重农民受益、完善基础设施和创建旅游品牌五个方面的措施对乡村旅游的可持续发展提出了新的方向和要求。现今,大众旅游进入到新时代,农村脱贫攻坚也到了关键时期,乡村旅游能否提升质量并且增强效益已然成为我国乡村振兴战略发展的关键。可持续发展的乡村旅游产业能够持续优化乡村旅游发展环境,以满足游客对乡村旅游的需求和期待。乡村振兴战略要求乡村旅游经济需要实现持续性的稳定增长,因此要以可持续发展原则为指导,更高效高质地发掘乡村旅游潜力,实现乡村振兴战略目标。

乡村旅游的可持续发展是中华文化传承与未来人才吸引的重要基础。中华上下五千年的历史长河中,农耕文明对文化传承和发展具有极强影响,但随着城市化的发展,大量的农村青壮年涌入城市,许多优秀的传统文化正在逐渐隐没。实际上,乡村与城市应相互促进、相互依存,乡村旅游的可持续发展在一定程度上有助于解决我国社会主要矛盾,能够让更多青壮年和人才回流农村,同时带回更多的新技术新创意,创造更多的经济效益;农村的经济发展又能够吸引更多的人才,青壮年的回流也能为传统的农耕文化和传统习俗带来新的承继者,实现经济效益与人才引进的双赢。

二、乡村振兴视域下袁家村旅游可持续发展探析

乡村旅游的发展能为贫困农村地区带来更多的经济收入,为农村留守人口提供更多就业机会,从根本上改善农村的居住环境和生态环境。

(一)袁家村发展状况

坐落于陕西省礼泉县烟霞镇的袁家村,是陕西省著名的乡村旅游景点之一。袁家村距离西安市区仅60公里,从西安出发的大巴发车频率极高,早班8点至末班18点,每间隔45分钟发一班车,游客无论是乘坐大巴车还是自驾都相当方便。2007年的袁家村仅有62户人家,还是贴着旧瓷片的二层板式小楼排列在东西方位的普通村庄,和乡村旅游并无交集。十多年间,袁家村响应政府号召,改变景观,扩大规模,建设出独具特色的一条街巷。袁家村在发展过程中,注重“吃”“住”结合,凭借特色民宿和美味小吃,成为“中国最有魅力休闲乡村”。

(二)乡村振兴视域下袁家村旅游可持续发展经验

1.优化产业结构

乡村旅游改变了农村种地耕田的传统生产方式,出现了民宿、观光、美食等全新的商业生产结构。乡村振兴战略提出要加快推进农业现代化,指出应该构建现代乡村产业体系,依托乡村特色优势资源打造农村产业链,有效淘汰落后产能,调整和优化农村传统农业产业结构,以推动乡村旅游可持续发展。其强调的是资源的低消耗和可持续性,能够有效利用农村地区的传统农业和生态环境构建出属于乡村休闲的新型产业链。以袁家村为例,目前袁家村所拥有的一系列文旅产业,已然是一条较完整的产业链,而实际上在开发袁家村乡村旅游项目之前,其在整个陕西省都属于相对落后和贫穷的村庄。在开发新产业方面,袁家村开始仅仅选择拓展客栈及民宿,效果有限。在不断了解市场需求后,袁家村为使自身拥有留下游客的独特魅力,自此打造了一条属于袁家村风味的关中文旅街区。

2.善用自然环境

《意见》提出要加强乡村公共基础设施建设,乡村旅游的可持续发展有助于提升乡村美丽生态宜居建设,其发展建设自然带动了农村的基础建设,为游客打造适宜游览的环境。在进行改造和建设时,应围绕周围自然环境进行,以便能够真正贯彻落实保留乡村特色风貌的指导方针。袁家村在规划和设计之初,就确定了要打造以昭陵旅游景点为核心的辐射圈,确定了以关中民俗文化为主题的景区规划,将关中民俗休闲体验加入到了景区设计的要素中,因此最终呈现的效果就是呼应自然环境,呼应人文内涵的特色古建筑街市。

3.加强村民文化素养

进行乡村旅游建设时,贯彻可持续发展原则,增强村民的生态保护意识;整合与利用乡村文化,使村民在此基础上能更了解本村历史,从而进一步加强村民的自我认同感,与《意见》中指出的加强新时代农村文明建设的指导方针相呼应。袁家村乡村旅游项目中处处体现出村民的环保意识,游览袁家村的时候会发现街道上几乎没有食物包装袋或者废纸,路面一旦出现垃圾,村民会在很短的时间内清扫干净。袁家村旅游项目带给村民更多的是责任心,村长在袁家村的经营中,一再强调产品的品质和景区卫生,并且设立了相对应的打分和淘汰机制,在保证游客利益的同时也为村民们树立了正确的价值观。

4.帮助乡村脱贫致富

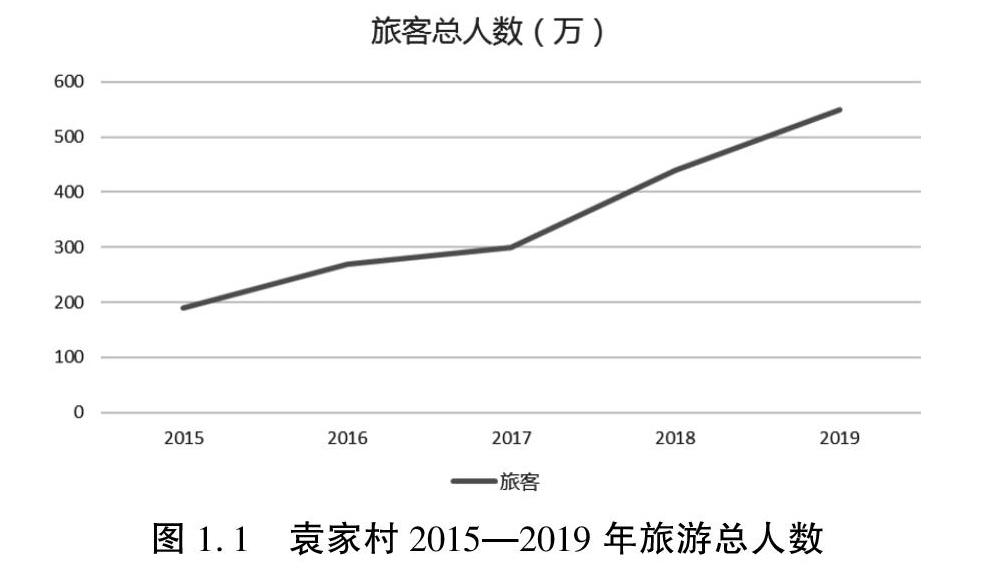

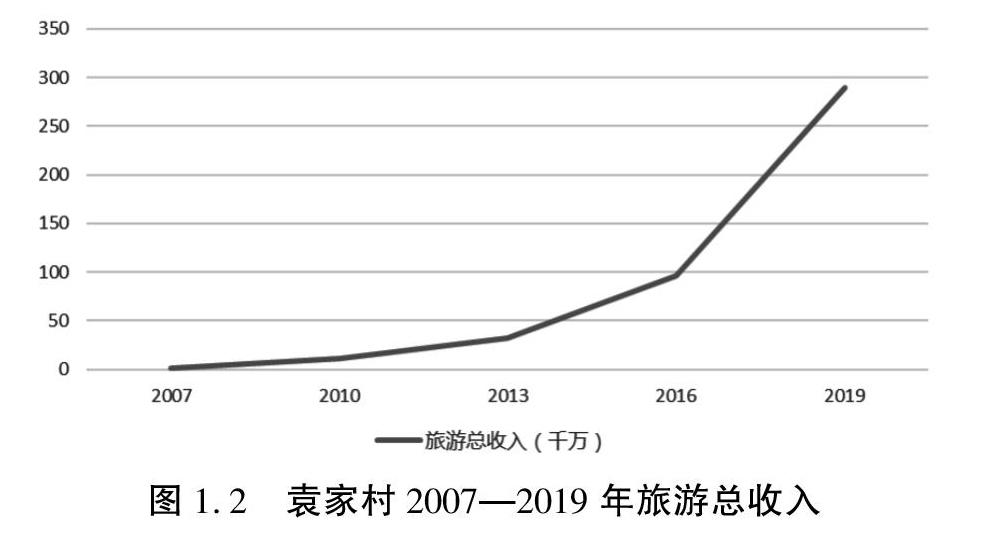

发展乡村旅游产业能够有效带动贫困地区脱贫致富,通过利用乡村本身所具有的生态资源和文化资源,将其转化为经济优势,为农村地区的扶贫工作做出了贡献。通过利用旅游产业的优势,以广泛的产业链、较低的门槛和较为灵活的经营方式吸引大量的农村留守人口进行再就业,实现了农村地区自我造血的目的。同时也能吸引大量青壮年回归乡村,为乡村发展添砖加瓦,有效贯彻落实《意见》中提出的帮助贫困人口进行就业援助的指导方针。以袁家村为例,建立乡村旅游项目之后,袁家村的接待量以每年100万人次的涨幅飞速增长,到了2019年时(2020年受疫情影响暂不讨论),袁家村的游客量已经达到550万人次(图1.1);2007年袁家村的旅游总收入只有1700万元,到2019年已达到29亿元(图1.2),农民人均收入也从2007年的8600元增长到9.6万元。

三、我国乡村旅游可持续发展中存在的问题

(一)乡村旅游项目特色不突出

目前在进行乡村旅游项目建设的过程中,很多开发商受到巨大利益吸引,大量地对乡村进行无谓开发,不考虑对乡村自身的环境保护,也没有进行旅游资源的深度挖掘,只是简单地“复制粘贴”已建成的项目。无论被开发的地区有什么特殊文化,最终落成的项目中基本都是饮食街、购物街的简单叠加。在建设时也不能最大程度地保留乡村本身的风景和特色,甚至很多不同的乡村旅游美食街的美食都千篇一律。实际上,一个地域中形成的特色小吃应该是依据地理环境所适宜生长的食材而产生的。

(二)乡村旅游项目文化内涵缺失

乡村旅游建设时,只是简单地收集和堆积一些当地文化元素。游客游览时就会发现整个行进的过程中文化因素看似很多,但是并看不出文化特色或清晰的文化脉络。旅程结束后,游客心中并没有对当地文化留下一个深刻印象,甚至可能会觉得乏味无趣。

(三)乡村旅游项目过度商业化

过分的商业化导致乡村旅游项目的地方文化特色被商业化的街道商店掩埋,外表看似保留了地域文化的建筑内是千篇一律的小商品,光可鉴人的玻璃罩中堆积着不敢细品的“纪念品”,高昂的价格令人望而却步。笔者思考后不免心存疑问:这些“纪念品”除了商业利益外,对乡村振兴有何益处?

(四)乡村旅游景区建设与周围环境不协调

很多乡村旅游项目在开发时,只关注和改造需要开发利用的特定区域,忽视了周边区域环境,因此常出现景区景观和周边景色非常违和的情况。游客游览时,常常是沿途景色风格不停转换,如光鲜亮丽的景区周围却是村民自建一半的房屋,小资的咖啡馆旁却是味道浓郁的牛羊圈等。

四、乡村振兴视域下乡村旅游可持续发展对策

(一)充分利用地域特色资源

乡村旅游建设应优先考虑将具有乡村当地特色的产业资源融合进去。以袁家村为例,其产业的核心就在于關中小吃这一饮食行业,整个景区内的小吃产品均出产自周边村庄。可以说,一个袁家村带动了周边众多村庄的发展,甚至出现了一村一产业的情况,如有专门生产鸡蛋的村庄,也有专门生产面粉的村庄,这种链条式的发展能够将袁家村周边众多村庄联系起来,形成整个区域的共同致富。这种体系在一定程度上也帮助了袁家村打造出属于自己的旅游口碑。

(二)发掘文化内涵

文化的分散其实是一种浪费,也不能给游客带来深刻印象。除了自身风格非常明显的几个典型乡村外,如客家文化福建省初溪村,华夏奇观河南省郭亮村;“林海雪原”黑龙江雪村。但中国的大部分乡村并没有打造出特色文化,不免会出现“雷同”的现象。可以选择将一个具有代表性的文化小切面进行放大,在整个旅游项目中体现出来的就是具有整体性的文化风格。以袁家村为例,其坐落于举世闻名的唐太宗李世民昭陵山下,整体展现的文化就是关中地区的农村生活文化,因此其并没有追求所谓的时尚和复古,而是将“土”这一标签贯彻落实得彻彻底底,其原生的地域文化决定了整个旅游景区的文化内涵。袁家村在发掘本地的文化内涵时,为解决村中缺少古建筑的问题,从周边的三个县购买了三座古楼,完整地保留了属于关中地区的专属文化。为突出和强调关中民俗文化,袁家村按照不同的定位对老街区的项目进行了文化补充,使游客游玩时会发现其中充满了古老的手工艺要素,如打铁、竹编等。袁家村还将民间的一些文化遗产和传统文化注入景区建设,如皮影的制作、表演、剪纸等等。这些文化穿插在游客的游览过程中,引导游客产生沉浸式游览体验,凸显了浓厚的本土特色和文化底蕴。

(三)弱化商业氛围

“细节决定成败”,弱化商业氛围恰恰是要从细节入手,改造相对古老的乡村时就应该抓住“古老”这一特点,且不能单从建筑外观入手,而应该注重在建筑内部也贴合这一主题。“古老”的建筑中亮度极强的射灯和粗糙的现代化商品带给游客的只能是违和的游览体验。具有民族特色的乡村在进行改造时要深入了解民俗文化,力求将这种文化特色体现在乡村中的每一处,才会使乡村整体的效果柔和自然。在进行乡村旅游产品开发和创新时,要注意多方面提升产品的品质。依据地方特色进行文化融合的同时,还要将传统的美学元素与艺术理念运用进去,不能出现文化流于表面的肤浅产品,同时也要避免产量极大的流水线产品。例如,很多景区在进行产品选择时会简单采购一些毫无特色的产品,既不能体现乡村的文化内涵,也很难为乡村带来更高收益。袁家村在这方面可以提供很好的借鉴,其装盛食物或饮料的器皿看上去都较为传统且印有袁家村字样。建筑景观设计方面,能够使用古民居中的原材料对建筑进行复原和再建造,大多以榫卯结构为主,材料也多以松木为主;在艺术雕刻方面也会选取砖雕、石雕和木雕等古老的手法;辅以传统的农耕工具等进行景观的塑造,甚至连招牌都做成了仿古的样式;在小吃的选择上,也没有追求所谓的“网红效应”,走在袁家村的小吃街,目之所及都是传统的关中民俗小吃。正是这种弱商业化的经营模式,反而让袁家村得到了商业市场的认可。

(四)景点建设需与周围的环境相呼应

因投资数额和可用土地有限,盲目地大幅改造环境相对困难较大,且易造成景点缺乏特色;可以利用周围的自身特色环境进行景点设计和改造,所需的资金投入较少,还会给游客带来更好的体验。经济效益与社会效益的同步实现是提升乡村旅游建设的关键。例如,袁家村在规划和设计之初,就聘请了专业公司进行统一的规划设计。一开始就确定了关中主题,之后不断地对村域住宅土地面积进行拓展,最终形成了“以关中印象体验区为核心,娱乐区块呈现半围合式外延地块”的发展模式。其用道路作为界限划分出几个不同的休闲区域,这种别出心裁的方式使袁家村布局简洁明了、容貌井然有序。关中印象体验区主要由关中的生产生活及饮食商贸等人文景观要素所组成,加之其拥有的自然景观要素,如田园果林休闲区及垂钓区等,人文景观与自然景观协调共生,形成良性的发展趋势。

结语

乡村旅游可持续发展对乡村振兴战略起着至关重要的推动作用,能够进一步推进城乡融合发展,帮助农村的贫困人口就业,吸引青壮年回流农村,帮助贫困地区脱贫致富,带动生态环境的保护,提升村民的精神文明建设,保障农村文化的传承和发展。中共中央、国务院发布的中央一号文件中强调了乡村振兴战略的重要性,为我国乡村旅游的可持续发展创造了新的发展机遇,通过将农村地域特色融入到发展乡村旅游中、降低商业化的影响和建设与生态环境相呼应的景点可以加强乡村旅游的可持续发展,为我国乡村振兴的发展提供借鉴与思考。

参考文献:

[1] 杨旭.开发“乡村旅游”势在必行[J].旅游学刊,1992(2).

[2] 王兵.从中外乡村旅游的现状对比看我国乡村旅游的未来[J].旅游学刊,1999(2).

[3] 熊凯.乡村意象与乡村旅游开发刍议[J].地域研究与开发,1999(3).

[4] 邹统钎.中国乡村旅游发展模式研究——成都农家乐与北京民俗村的比较与对策分析[J].旅游学刊,2005(3).

[5] 于代松,魏勤.打造乡村旅游综合体 促进四川乡村旅游优化升级[J].西部经济管理论坛,2015(3).

[6] 张耀一.乡村旅游社区参与开发模式与利益分配机制研究[J].农业济,2017(3).

[7] 杨金丹,方益群.论乡村旅游与农村经济的可持续发展[J].安徽农业科学,2011(15).

[8] 赵承华.我国乡村旅游产业链整合研究[J].农业经济,2007(5).

[9] 李岚.乡村旅游与农村生态环境良性互动机制的构建[J].农业经济,2013(4).

[10] 李玉新,靳樂山.乡村旅游生态足迹结构与特征研究——以北京市延庆县柳沟村为例[J].资源开发与市场,2014(9).

[11] 贺红茹.英国乡村田园景区开发经验及对中国的启示[J].世界农业,2018(2).

作者简介:翁立悦(1996—),女,汉族,陕西西安人,单位为西安工程大学马克思主义学院,研究方向为马克思主义中国化。

(责任编辑:易衡)