黄传祖《扶轮》四选与明末清初诗坛嬗递

邓晓东

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

明末清初,诗坛兴起了编选今人诗歌选本的风尚,而这种风气的肇兴,曾被认为与黄传祖有密切关系。当时的名宦兼出版家周亮工曾将黄传祖列为今诗选本的“始作俑者”,他在《跋黄心甫自叙年谱前》中说:“世但知今日诗事之盛,操选政者比比,不知皆创始于君”[1]卷22(P828)。同为今诗选家的邓汉仪也说“心甫首倡选事”[2](P598)。谢正光、佘汝丰《清初人选清初诗汇考》首次梳理黄氏生平,然仍有不少空白和盲点,这与他作为明末清初重要的今诗选家的身份不相符合,故有必要就其生平大要作一番考述。在此基础上考察他的文学活动,特别是编选《扶轮》四选的过程,将有助于我们了解清初文坛的动向。

一、黄氏生卒年及家世

黄传祖,字心甫,号侬麟草堂主人,无锡人。黄氏生卒年不详。关于其卒年,目前有两说,一为康熙六年(1667),一为康熙九年(1670)。前说出自秦松龄《哭蒋路然》“舍北黄生今亦死,可于泉下语更端”,诗后小字注云“路然与黄心甫论诗不合”,(1)秦松龄《苍岘山人集》卷一,全诗为:“十年风雨共盘桓,子脱青衫我罢官。苦爱诗书增疾病,真缘孝友得艰难。支撑败屋诸孤在,收拾遗文老辈看。舍北黄生今亦死,可于泉下语更端。”《四库未收书丛刊》第5辑第28册,第71页。可见诗中“舍北黄子”即指黄传祖。据赵经达《归玄恭先生年谱》,蒋遵路(路然)卒于康熙六年(1667)十月十日。据秦松龄诗意,则黄氏当先于蒋氏去世且时隔不久。后说出自孙枝蔚《述梦》自序:“十月初六夜卧白鹤观寓中,梦往吊一友……登楼则姚山期、黄心甫两人在焉……予心知黄于今岁死矣,问之,乃答云实传者谬也。山期之逝且近十年”[3](P699),此诗编入康熙九年(1670),“山期”即清初选家姚佺,卒于康熙元年(1662)春[4],大体符合“且近十年”之说,因此所谓“予心知黄于今岁死”似有根据。同时,李圣华《方文年谱》载,康熙七年(1668),王之辅、王概父子在南京莫愁湖与方文、黄传祖、黄云、黄虞稷、李以笃集会[5](P470)。这似可佐证黄传祖卒于康熙九年。

不过,我更倾向于赞同康熙六年说。理由如下:首先,秦松龄是无锡人,顺治十二年(1655)进士,庶吉士散馆后授内翰林国史院检讨。顺治十八年(1661)因奏销案而削籍归家,康熙十八年(1679)荐试博学宏词并授翰林院检讨。作为同乡且黄氏逝世时赋闲家居的秦松龄,其消息的精确度更高。与此对应的便是孙枝蔚记载的不精确性。孙氏长期寓居扬州,与黄氏虽同为复社旧人,然曾因《扶轮广集》《新集》收入其早年诗歌而对黄氏抱有较大偏见。他曾对选家顾有孝说:“《扶轮》一书,纵未必速朽,亦未必能远传。”[3]《与顾茂伦》(P1113)这种反感情绪有可能影响到其接受消息的时效性及判断的准确性。另外,《溉堂集》的编年未必精确,例证之一,就是通过《溉堂集》考订姚佺的卒年,发现他死了两次。[4]

其次,作为佐证康熙九年说的《方文年谱》之系年,仅仅是根据相关线索的推论,而并非无可置疑的事实,且这一推理本身也存在可议之处。《方文年谱》的依据是黄云(字仙裳,泰州人)《桐引楼诗》中《王左车、安节桥梓招集莫愁湖,同李云田、黄心甫、方尔止、俞邰弟、支山上人》一诗。《桐引楼诗》按上下平声三十韵编辑,未编年,且仅刻七律。因此,此诗作年无法遽断。泰州与南京一衣带水,黄云到南京的次数并不能据方文《嵞山集》来限定(实际上《桐引楼诗》中与金陵有关的诗尚有不少),此其一。其二,在此系年内,《方文年谱》又云:“前岁六月,方文扬州约黄云聚首白门,旋往合肥,去秋滞于池州,黄云来访不遇,有《溪上过方尔止不值时有合肥、江右之游》。”[5](P471)方文的确“前岁”(康熙五年)往合肥、“去秋”(康熙六年)滞池州,但按理黄云不会将这两次的不遇合并在一首诗中去说,且池州也不属于习惯上所称的“江右”(只能算是由长江去往江右的必经之地)。即便黄云将两次不遇合在一起说,那么至少说明从前岁至去岁,黄云都到过南京。这就与将黄云《王左车、安节桥梓……》编在康熙七年且诗中有“三年两度停桡过”一语相矛盾了,因为这分明是“三年三度停桡过”。目前,明确可知的方文的“江右之游”是在顺治十八年(1661)九月至康熙元年(1662)春,此行之诗结集为《西江游草》。但《西江游草》中并无去合肥的记载。所以,黄云之诗究竟作于何时,是很难确定的。当然,康熙七年(1668)秋,黄云的确到过南京,其《中秋集方尔止嵞山草堂》有“是年戊申,地震”[6](P417)之注,“戊申”即康熙七年(1668)。《嵞山集》中作于同年的《中秋日支山上人、林二史、黄仙裳、曹无咎、沈方邺同集草堂限怀字》小字注云:“仙裳欲携酒饮莫愁湖上”,这就使得黄云《王左车、安节桥梓……》顺理成章地成为了作于康熙八年(1669)秋的诗作,但除了地点巧合外却并无铁板定钉的证据。

其三,另有两条材料,指向康熙六年(1667)说更为合理。第一条,周亮工《跋黄心甫自叙年谱前》有“舟过锡山再访君,而君早归道山”句。考周氏行迹,知其于康熙二年(1663)春赴任山东青州,黄传祖即赴青州与之相会。康熙五年(1666)“以缉逃及额擢江南江安督粮道。……八月,还江宁”。康熙六年(1667)“六月,代理安徽布政使”[1](《年谱》P918)。康熙八年(1669)十月“漕运总督帅颜保劾亮工纵役侵扣诸款,得旨革职逮问”,康熙九年(1670)十月“遇赦得释”[7](P6575)。康熙十年(1671)独游吴越。由此行迹来看,除了康熙十年(1671)游吴越外,理论上说从康熙五年(1666)秋至康熙八年(1669)十月前,他都有到无锡的可能,不过《跋黄心甫自叙年谱前》最早也当写于康熙六年(1667)之后。然在康熙七年(1668)至康熙八年(1669)十月前,他除了在南京外,只有去淮安的记录。且革职逮问后,虽仍见与友朋往来唱和,但其活动范围受到限制,似无出游无锡之可能。所以《跋黄心甫自叙年谱前》写于“遇赦得释”的次年,即康熙十年(1671)最为合理。若黄传祖卒于康熙六年(1667),周亮工在康熙十年(1671)说其“早归道山”,语意相合。第二条,上海图书馆藏《扶轮新集》“康熙戊辰(1688)仲秋上浣锡山侯文耀”跋语有云:“其最后者为《新集》,刻始竣,会先生卒,其书遂寝于家。今先生已殁二十馀年”,《扶轮新集》刻成于顺治十六年(1659)夏,因此所谓“(《新集》)刻始竣,会先生卒”与事实不符。康熙戊辰(1688)至康熙六年(1667)间隔二十三年,至康熙九年(1670)间隔十九年,显然前者才符合“二十馀年”之说。综上,我们认为黄氏当卒于康熙六年(1667)。

关于黄氏生年,姜宸英《黄子自谱序》云:“黄子心甫年六十有一而病,自为谱以授其友人严子荪友,……‘子其为我请之姜子,俾叙其端,幸及吾之见之也’”[8](P105)。据冯孟颛《姜西溟先生年谱》,姜宸英于康熙元年(1662)起经常驻足吴地,而黄传祖于康熙二年(1663)曾赴青州,至少此年他的健康状态还较好。所以若以康熙三年(1664)为其病之上限,以康熙六年(1667)为其病之下限,则黄氏生年约在万历三十二年(1604)至万历三十五年(1607)之间。

关于黄氏的家世,《无锡金匮县志》曰其为“正色曾孙”[9](卷22)。黄正色,字士尚,江阴人(无锡籍),明嘉靖八年(1529)进士,“令仁和、香山、南海,所在称神明”[10](卷9),后因“疏列不法”弹劾巨珰被诬,廷杖八十遣戍辽阳二十七年[11](P240、779),“隆庆初复原官,历升南太仆。致仕归,杜门谢客,觞咏自适”。[10](卷9)黄正色有子学海,字宗字,明嘉靖四十一年(1562)进士,历官赣州知府。黄学海是否为黄传祖的祖父,目前无法确定。黄传祖表弟堵廷棻《心甫表兄泉上初度》有云:“文恪曾外孙,落落吾与子。先母及吾姨,肩随差数齿。外祖讲幄归,归宁诸女士。吾方索梨栗,子已弄文史。”[12](卷3)这里述及了堵、黄二人的外曾祖、外祖父的情况,其中“文恪”为其外曾祖谥号,而“讲幄”则表明其外祖曾任日讲官之类的官职。在相应时段中符合这两个条件的只有周子义、周炳谟父子。据《毗陵人品记》载:“周子义,字以方,无锡人。嘉靖乙丑进士,改庶吉士,授编修,升南国子司业。张江陵夺情议起,南中九列业具疏留,子义独不署名。江陵没,始徙官。历升吏部侍郎。……卒赠礼部尚书,谥文恪。子炳谟,甲辰进士,亦官翰林。”[10](卷10)朱彝尊《明诗综》卷五十九曰:“炳谟,字仲觐,无锡人。万历甲辰进士,改庶吉士,授检讨,历赞善、谕徳、少詹事,以礼部右侍郎协理詹事府事,卒,谥文简。”[13](P2985)又据《江南通志》卷一百四十二记载:“(周炳谟)纂修《光宗实录》,载三案事,直笔无所阿,忤魏珰。有武闱所取士许显纯,请介绍于珰,厉声拒之,即日告归。”[14](P162-163)可见,周氏父子为直臣无疑。周炳谟于天启三年(1623)十月以日讲官礼部左侍郎身份致仕[15](P5234),此年黄氏约十八九岁,与“子已弄文史”相合。由此可见,黄传祖之父族和母族均系无锡名宦,其为宦门子弟之出身无疑也。

二、黄传祖的生平经历及文学活动

明季社事大兴,黄传祖亦为社中人,且参与多个社团,其结社兴趣入清不减。黄氏族孙黄卬《锡金识小录》卷四云:“明季社事盛兴,吾邑听社十七子名籍甚东南,与几社、复社遥相应”[11](P244),黄传祖即为听社十七子之一,其他成员还有华时亨、黄家舒、顾宸等人。听社之名取《诗经·小雅·伐木》“神之听之,终和且平”之义。听社十七子“以道德文章相切劘”[16]《听社序》(P594),以时文制艺为主业,曾“合刻十七子社稿行于世”[11]卷4(P244),复社领袖吴应箕为之作序。十七子中亦有与书坊合作操选政者,如崇祯十二年(1639)举人顾宸,其“闱墨、房行诸选,风行天下”[11]卷7(P406),黄传祖也因“制举业最有声当世”,故“所遴选文字,同人奉为准的”[1]卷22(P828)。与听社同时,黄传祖还与同邑华淑、吕自咸、孙竑禾、秦德滋、秦人在、秦德淇、黄芝、钱湦客八人结为涯臻社。与听社不同,涯臻社主要研习诗歌。黄传祖是这两个社中唯一一个交叉者,故有所谓“于听社中独好诗学”[11]卷7(P405)之说。此外,黄传祖还是明末规模和影响最大的复社的成员。崇祯十五年(1642)春,江都郑元勋、云间李雯主盟复社虎丘大会,他得以与桐城方以智、合肥龚鼎孳、江西曾畹、杭州严渡、严津、严沆、陈朱明(元倩)、秀水曹溶、三原韩诗、黄冈杜氵睿、莆田余怀、泰州邓汉仪、如皋冒襄、无锡唐德亮、武进董文骥等当下或不久将成为名流者同会交流[17](P636)。鼎革后,他于顺治三年(1646)读书常熟隐湖,与张采、杨彝、顾梦麟、毛晋、陆铣、许重熙、孙永祚、马宏道等复社领袖和时彦结尚齿诗社,一月一聚,“落墨授梓”,成“社刻数十册”,为一时骚坛盛事[18](凡例)。

晚明文人结社是为了通声气、广结纳,最终能够科举成功从而扬名立万,黄传祖入社之目的也不例外。不过,他“试于有司者凡六,而卒不得志”[8]《黄子自谱序》(P105),最终只是一名诸生。他在《扶轮集》凡例中说:“南都为诗歌薮,予尝三至,鹿鹿为闱试萦束”[19],此言写于崇祯十六年(1643)左右,崇祯十五年(1642)为明代最后一次乡试,据此则黄氏在明代曾三赴乡闱。因此,另外三次乡试必为入清后参加,只是目前尚无法确定具体时间。顾梦游的“君才宜早达,江海久凄凉”[19]卷8 《骥渚僧舍酬黄心甫》(2)《扶轮集》凡例云:“迩寓骥渚,始交与治”,由此可知顾与治此诗当作于崇祯十五年(1642)八月后。,正指出了黄氏怀才不遇的境遇。

黄传祖除了遵循明末文人结社、参加科考的人生道路外,似乎也有从政治邑的能力。周亮工《跋黄心甫自叙年谱前》说:“及余乡寇乱,抚豫者欲以宋属一邑烦君,君坚辞不赴,未几而宋城陷。以此观之,君岂仅一词人已哉。”[1]卷22(P829)周亮工是河南祥符人,这里的“寇乱”当指明末李自成攻打开封之事,时间自崇祯十四年(1641)二月起至崇祯十五年(1642)九月十五日黄河决口、开封陷落为止,期间的河南巡抚是高名衡(字平仲)。钱谦益《三良诗》小序曰:“辛巳春,贼围大梁,平仲以御史巡方,乘城击却之。上特命以佥都抚豫。……是冬,贼复围大梁,平仲固守经年,九月汴沈于河,平仲渡河而北,贼解去,得请归里。奴兵陷沂,平仲夫妇骂贼死之。”[21](P733)从明人的立场来看,高名衡可以算是英雄。周亮工以清朝官员的立场,自然认为黄传祖不赴高氏之招,是高出词人的“有识”之举,不过这也从侧面反映了黄氏的从政能力,且对鼎革之际时局的审慎态度。这种对时局的判断和立场,影响到他入清后的文学活动,值得注意。

作为晚明文人,黄传祖也颇好声色之娱。时人有“得酒颓然还隐几”[21]《梁溪黄心甫寓悟石轩寄怀》“共惊元有陈遵坐”[16]《答黄心甫》(P488)等句,指出他嗜酒的爱好。其自撰年谱所记“大抵多生平交游往还、饮酒赋诗、登临嬉游”[8](P105)之事。尽管此谱未见,不过其诗酒风流之事迹却有零星流传。如崇祯十五年(1642)冬之虎丘香奁社集。此次社集虽由钱湦吉首倡,然黄传祖却是实际联络人。据黄卬记载:“(钱湦吉)崇祯壬午乡榜不遇,悒郁无聊,思以歌舞芗泽散遣之,谋于族祖心甫公曰:‘将集群艳作一大社,必得远近词流主张于上,斯称胜举’。公遂飞檄召致诸名士,徐元叹、刘虚受、吴康侯、朱云子、望子、张草臣、俞无殊、徐介白、王周臣、汪衍波辈皆至,聚吴越名妓,举社于虎邱舟中。云子拈四题,穷日夜而散,后声播江浙,以社诗寄至者麇至。题为《香奁集》《留髡行》《送心甫星客还梁溪》《梦拾堕钗》,文采风流,推一时盛事。”[11]《钱星客》(P403-404)值得注意的是,参与此次社集者大多都是竟陵派诗人。代经鼎革,黄氏依然不改名士习气。王泽弘《无锡黄心甫游于齐,与歌者胡文玉善。心甫有仆,窥橐中资,将谋不利。文玉觉其意,以身代刃,入肤数寸。有中营刘将军者,出奇方救之,得不死。余感其义以作歌》,记下了黄传祖晚年在青州与宣城男旦胡文玉“相怜悔不同早生,那期只欲从君死”[23]卷79(P412)的相狎经历及胡文玉以身挡刃的事迹。上述诸事,可为其“性率易,好饮酒”[9](卷22)的性格作一注脚。

黄传祖最为人称道的,还是他对诗的热情以及围绕当代诗歌所从事的征选活动。复社领袖之一的吴应箕在明末就曾以“十五国风删可遍,悬知闭户独精裁”[16]《答黄心甫》(P488)之语表彰他;杜登春记载复社成员明亡后的活动时,用 “诗癖”[17](P641)一词来形容他。在明末清初的近三十年时间里,黄传祖共编刊四部当代诗选,即《扶轮集》、《扶轮续集》、《扶轮广集》和《扶轮新集》,并赢得了“老去词名岂浪传,扶轮独拥布衣权”[1]卷10《夜同王国儒、孙河柳、高伯群集马三如源思斋中,值黄心甫自惠山至闻黄济叔作古》(P466)的美誉。在编选今诗选本的过程中,他广交朋友,特别是顺治十一年(1654)的京师之游,结识了魏裔介、杨思圣、薛所蕴、王崇简、魏象枢、张缙彦等官员,因“吟骚歌雅动公卿”[24]《赠别黄心甫》(P142)而名噪京师,其今诗选本也得以 “登皇帝架”(程封《送心甫出都》)[12]卷9。关于此事,时人程封《戊戌秋喜晤心甫于长安邸中放笔作歌》有“黄君黄君莫鸣悒,沐日浴月扶轮集。天子好文偶得见,宰相欢呼捧书入,金匮石室好收藏”[12]卷7之句,黄氏在“宰相欢呼捧书入”后批道:“遭逢至此,远傲调羹,足慰平生矣”,认为自己所获的圣宠甚至超过了李白,这样的殊荣,在清初选家中并不多见。选诗之外,他还“留意一代古文,……所至辄搜访名人遗集,抄录汇萃,多至千八百馀首”[11]卷7(P406),这就是周亮工所说的“取三百年来古文短篇为《识小录》”[1]卷22(P829)。《识小录》,或名《明文小品》,十二卷, “稿藏于家,严中允修志时,谓公子长瑜如以此稿见赠,当为尊公作一佳传,瑜以无副本不与。中允愠,故志传颇致不满之意。”[11]卷7(P406)严中允即严绳孙,他本是黄传祖的好友,却因为黄长瑜之“吝啬”而生愠怒之意,导致这部《识小录》最终未能流传。

三、《扶轮》四选与诗坛嬗递

黄传祖所编今诗选本,均以“扶轮”命名。“扶轮”两字,当取庾信“栋梁文囿,冠冕词林,大雅扶轮,小山承盖”(庾信《赵国公集序》)之意。他的首部选本《扶轮集》编成于崇祯十五年(1642),然其对选诗的兴趣,则早在涯臻诗社期间便已形成,影响他的是同社华淑(字闻修,无锡人)。

据黄卬记载:“华闻修淑二十年以长,以言诗相契,折行辈与(心甫)交,偕选明诗三十家”。[11]卷7(P102)黄传祖说:“予浏览诸集,沉湛十五年,选自汤义仍诸先辈以迄今日,明诗三十家与同邑华闻修评定”[19]凡例,此语写于崇祯十五年(1642)左右,据此,则与华淑同选《明诗三十家》约始于崇祯元年(1628)。然而这部收录“神庙迄思庙”[19]凡例即万历以来的诗歌选本,至少在顺治八年(1651)还未付梓,其原因之一便是主事者华淑于崇祯十六年(1643)便已逝世。华淑是竟陵派在吴地的积极响应者,在编选《明诗三十家》之前,他曾以“各写其真情,各标其胜韵,各领其奇法,各穷其变。一人自为一人之诗,不相袭也;一题自为一题之诗,不相冒也;一代自为一代之诗,不相借也”(万历四十六年,1618)[24]《明诗选序》(P3-4)的观点删补乡贤俞宪所辑《盛明百家诗选》而成《明诗选》十二卷(入清后被改名为《明诗选最》再版)。尽管《明诗三十家》未曾流传,然从钱谦益“丽句清词堪大嚼”[21]《姚叔祥过明发堂共论近代词人戏作绝句十六首》其十六(P608)的评价及该集选汤显祖诗这两点来看,这部选本当延续《明诗选》的编选旨趣。受华淑影响,黄传祖“好刻苦为歌诗”“为竟陵钟谭之学”[9]卷22也是理所当然的。而在明末,他的确以竟陵派诗人闻名。崇祯六年(1626),竟陵派诗人张泽刊行《谭友夏合集》二十三卷,每卷都选择一位合作评点者,其中便有黄传祖。钱谦益作于崇祯十五年(1642)的《越东游草引》说:“心甫之游,以青鞋布袜、军持漉囊为供亿,以高人逸老、山僧樵客为伴侣,以孤情绝照、苦吟小饮为资粮,与山水之性情气韵,自相映发,盖必如心甫而后可以言游,必如心甫之记游而后可以言诗文也。”[21](P928)所谓“孤情绝照”“苦吟小饮”“山水之性情气韵”正是竟陵派诗歌的典型内容和诗风。如其《弢光庵》诗云:“入寺历幽磴,眉目青光侵。修竹障万竿,径狭滋萧森。泉脉不旁溢,屈曲遥有寻。数筒列并地,一一供清音。深绿映一片,鸟飞难出林。初夏非秋冬,丹叶委石阴。蒨邃绝人世,非藉势崎嵚。兹径辟何历,苍苍积古今。”[26]卷四(P551)此诗首见于朱隗《明诗平论》二集,故必作于明末。该诗完全符合竟陵派“幽情单绪”“孤行静寄”“虚怀独往”的美学风貌,邓汉仪曾评以:“幽苍深细,山水间静心领会,乃有此诗”[2](P598)。直到乾隆三十八年(1773),无锡人秦瀛(1743—1821)作《咏梁溪杂诗一百首》时还说:“钟谭诗派黄心祖”,后有小字注:“黄心甫传祖,诗学钟谭”。[27]卷3(P539)可见,黄氏为竟陵派诗人是确凿无疑的。不过,在明末清初挞伐竟陵派的声浪中,黄传祖非但没有因为这一身份遭到攻击,反而留下了“沧桑后诗文一道,几无人过而问者,赖君绵延其间,尚留风雅一线”[1]卷22(P828)美名,甚至还有人以“少陵千载后,风雅竟谁依”(3)魏裔介:《赠黄心甫》,《扶轮广集》卷九,清顺治十二年刻本。此诗又见魏裔介《兼济堂诗集》卷三,题作《赠锡山黄心甫心甫选诗有<扶轮集>行世》,然除首联外,其馀三联均不相同。见《清代诗文集汇编》第56册,第65页。来评价其选诗活动,他是如何做到由竟陵后学一变而为风雅功臣的呢?或者说,他以何种理念来操持选本,树立了自己在诗坛的“伟岸”形象?这一点实在令人好奇。

《扶轮集》的选录宗旨是“采僻阐幽”、“荐绅高位之章,不与焉”(《扶轮集》凡例),这显然是为了表彰在科举中尚未出头者,与黄传祖等人的自身状态是吻合的。(4)由于出版周期的问题,黄传祖还特意注明了“壬午刻成后,有登甲榜者亦附集内,不及简别矣。”(《扶轮集》凡例)从为此集作序者均以“社弟”(“娄东社弟吴伟业”、“社弟徐波”、“同邑社盟弟钱湦吉”)相称,及每卷卷首所开列的两名、共计28位参订人员中至少有23人为复社中人,并黄氏所言“所搜杂稿,半出友人”(凡例)这三方面来看,《扶轮集》是一部凭借各种社集所形成的关系网征选而成的。因此,集中“收同社孝廉甚多”(凡例)。另外,释子也得以入选15人诗137首,其中以释弘忍(谭吉)入选64首为最多。钟惺在万历三十七年(1609)曾言:“金陵吴越间,衲子多称诗者,今遂以为风。”[28]卷17《善权和尚诗序》(P306)作为《扶轮》诸选中收释子诗歌最多的一集,正是这种时尚的反映。

尽管黄传祖明确表示“不敢以一途定天下诗,不敢以一说尽谈诗之理”(《扶轮集自序》),即努力摆脱诗坛历下、竟陵之争,并试图以一种全新的角度来评判诗歌(详下文),但从《扶轮集》入选诗歌最多的前十人来看,除排第九位的宋存标为云间派作家外,其馀九人(华淑、张泽、释弘忍、徐波、葛一龙、朱隗、茅元仪、钱继章、宋存标、池显方)均属竟陵派。从某种程度上来说,《扶轮集》是一部反映“楚风今日满南州”(陈子龙《遇桐城方密之于湖上归复相访赠之以诗》)的典型诗选。关于此点,华淑看得很清楚:“心甫扶轮之选,似另辟门几,于以开霁聋瞽,削捶肥佞,诗家生面,乃今复睹。”(钱湦吉《扶轮集序》)“开霁聋瞽,削捶肥佞”,批判的矛头显然是对准复古派的。当然,此时的黄传祖对钟谭的缺点也有较为清醒的认识,所以一些与竟陵诗风不侔的作品也得以入选,如选邢昉诗并云:“此类诗钟谭所痛删,亦何可偏废?予取孟贞风华而带婉逸。婉逸者,情之不随响散者也。以填砌为丽,以恢张为大,情斯尽矣。虽违众,从吾好耳。”[19]卷11邢昉《送曾升伯先生载姬人驻白门因公交车北上》评语总体而言,《扶轮集》所选诗歌,呈现出一种“才冷骨峻,风高旨沉,虽寻常结韵,而声影折入,不牵落窠臼”(钱湦吉《扶轮集序》)的审美特征。

就《扶轮集》所收诗人的地域范围来看,共涉及79个县(地区),以苏州府(61人626首)、松江府(14人246首)、常州府(26人212首)、湖州府(10人108首)、嘉兴府(11人93首)、杭州府(12人70首)及安徽(池州、徽州等5府18人107首)等地入选诗人诗歌数量最多(共计152人诗1462首),占总人数的68.5%,总诗数的78.9%。值得注意的是,有些虽然是外省诗人,但却长期寓居于江浙,比如杜濬、释弘忍、释读彻等。因此,正如黄氏自己所承认的,《扶轮集》是在其“游历未广,搜采零星”(《扶轮集》凡例)阶段而成的一部以江南为中心的诗选。

《扶轮集》编成不久,明朝便灭亡了。顺治初年,兵戈扰攘,黄氏行踪亦不甚明晰。只知他于顺治三年(1646)读书常熟隐湖,与张采、杨彝、顾梦麟、毛晋、陆铣、许重熙、孙永祚、马宏道等复社领袖和时彦结尚齿诗社,一月一聚,“落墨授梓”,成“社刻数十册”,为一时骚坛盛事。[18]凡例八年后(即顺治十一年),毛晋在《余抱沉屙,喜心甫过湖庄,兼惠〈扶轮续集〉,把酒论诗,霍然而起,迭韵酬之》诗中曾以“肇始续扶轮,诗筒蔽床屋”[29]卷3追述黄氏选诗的情形。顺治六年(1649),释读彻(苍雪)到无锡,与黄传祖及吕自咸、彭年等人会于惠山(张慧剑《明清江苏文人年表》);顺治七年(1650)春夏时节,他在扬州、南京与龚鼎孳、吴绮、冒襄、顾梦游、纪映钟、杜濬等人集会,有诗贺冒襄四十寿诞,中有“示我诗册积旅案,弓冶峨峨望山斗。勤嘱丹黄剔短檠,枯墨槎枒纵复横”[30]《同人集》卷十二(P1554)句。从这些记载可以想见,黄传祖入清后的文学活动当较为频繁,且一直从事今诗编选。而友人陆朝瑛的任职杭州,促成了其第二部今诗选本《扶轮续集》的刊行。

陆朝瑛,字石斋,无锡人。顺治四年(1647),以范朝瑛之名并吴县籍中二甲四十七名进士。顺治七年(1650)任南关监督[31]卷一百二十一(P240),治所在杭州。据陆氏回忆:“予选诗何昉也。昉乎武林榷署。何昉乎此也?署有亭,亭有古梅,梅之畔有芙蓉石,宋大内遗物也。予苦吟乎此,予与同人共吟乎此,诸名家不我遐弃,悉惠新篇乎此。予与心甫刻烛校雠,故选诗昉乎此。”(陆朝瑛《扶轮续集序》)他于顺治七年(1650)年底即邀请黄传祖来杭州署斋同定续集,而黄氏于次年四月始赴湖上“出续稿本,互加析赏。参核既定,遂付枣梨”(黄传祖《扶轮续集序》),并计划“三月竣事”(续集凡例)。而从“同人见寄瑶篇自六月以后皆不及编入”、“近得张谯明近体……予获睹在六月杪,仅得编入七律数首,五律已不及借鼎”(续集凡例)来看,《扶轮续集》至迟于顺治八年(1651)秋就当刻完付印(陆朝瑛《扶轮续集序》署“顺治八年中秋前十日”亦可为佐证)。该集十五卷,体例与初集基本相同,只是多出七排和六绝两体,评点形式亦与初集相仿,但以句末评为主,诗人总评及诗后总评均极少见。

与初集“一人主政”不同,续集“彼我相商”的形式,除了在选诗时“颇严甲乙”“宁耽踽步,勿取滥觞”外(陆朝瑛《诗志六笺》)[18]卷首,更重要的是扩大了闻见和采选的范围。就入选诗人所涉及的区域来看,续集已经达到了130个县(地区),比初集新增60个,除江浙皖新增的20个外,其他省新增的情况分别为:湖北(11,此为新增地区的数量)、福建(6)、河南(5)、陕西(4)、湖南(3)、四川(2)、河北(2)、广东(2)、贵州(2)、山东(1)、辽宁(1)、顺天(1)。与初集相比,续集新增诗人375人,占总人数的83.1%。有此扩容,黄传祖才具备了“斯集自京畿及诸省略备风气”(续集凡例)的自信。然而,就《扶轮续集》的整体情况来看,所收诗人还以江浙皖为主:苏州府(113人571首)、常州府(49人302首)、江宁府(16人52首)、扬州府(21人54首)、松江府(16人116首)、嘉兴府(30人140首)、杭州府(33人143首)、湖州府(5人39首)、绍兴府(11人39首)、宁波府(5人25首)、台州府(1人45首),安徽(徽州、安庆等7府28人128首)共入选328人之诗1654首,占总人数的72.7%,总诗数的72.4%。和初集相比,续集选录浙江诗人比例较初集上升,这与该集刻于杭州有关。

就入选诗人的身份来看,尽管陆朝瑛声称“裒集簪绅,旁采士女”(《诗志六笺》)[18]卷首,但除陈名夏、陈之遴、熊文举、王崇简、赵进美、周亮工、宋琬、杨思圣、佟国鼏等少量贰臣及清朝官员入选外,大多数入选者是明遗民或清朝诸生及部分去世者(包括因抗清而死者如陈函辉、陈子龙、凌义渠、冯京第、钱光绣等等)。其中选明遗民107人(此据谢正光所编《明遗民传记索引》统计)诗579首,分别占总人数的23.7%、总诗数的25.3%,人均5.4首,超过人均5.1首的平均线。其实,陆朝瑛序中谈及苦吟于“宋大内遗物”芙蓉石畔,即已暗示了此选思想情感的倾向。

与《扶轮集》前十位多为竟陵派诗人的情况不同,续集所收(前十位分别为:陈函辉、张恂、王彦泓、张坽、姜垓、沈德符、杜濬、陈子龙、周亮工、查继佐、刘锡名、吴伟业,最后三人并列第十)既有抗清而死者如陈函辉、陈子龙,也有入清为遗民以气节著称者如查继佐、姜垓、杜濬,及此时尚隐居或未仕或避难流寓江苏者(后来都在清廷任职)如吴伟业、张坽、张恂,当然还包括明末已逝者如沈德符、王彦泓。其中陈函辉、沈德符、刘锡名可归入公安派或竟陵派,然陈子龙、吴伟业、杜濬、姜垓等宗唐诗人也作为收录大宗,甚至像在当时以艳体诗闻名王彦泓都排在第三名,可见,续集打破了初集竟陵诗风占主导的局面,这一点值得重视。

续集编选之时,正值鼎革之际,故入选诗歌关涉明末时局及民瘼土风者尤多。比如卷五选刘城《食土行同吴次尾作》,据吴应箕记载:“崇祯丙子(1636)岁歉,徽为甚。予在南都,休宁人有言,其乡土可食者,贫民恃以生。问所起,则神指也,予疑之。今年丁丑(1637)正月,去予乡数十里中,皆谓神开土仓,掘食者日以万计,其土出凡数处,赤白异色,予取尝,则固土也。”[16](P410)刘城之诗即为宣城、休宁两地百姓食观音土的实录。类似的作品还有如卷十三方宁子《薪桂》《人粮》《鹄面》《涂羹》《烹子》,写明末饥荒至食土、食人的惨状,令人不忍卒读。又如卷七所选当世名媛黄媛介之长诗《离隐歌》,则不仅是其诗之杰出者,同时也是鼎革之际举家流离失所赖友人庇护的典型个案,其史诗价值和作为长篇叙事诗的文学价值都不容低估。还如卷七选吴世睿《莫言贼》云:“请君莫言贼,言贼非臣职。请君莫言兵,言兵伤治平。古人尚笑口击贼,何况贼存口不及。古人尚笑纸上兵,何况言兵更乏人。朝廷自有朝廷事,宰相阁中争废置。将军阕下学儿啼,谏官简上书名字。君不见崖州路,流人回;柳州路,党人来。流人党人舍尔何处更求贼,只恐弹草高于星象台。”对崇祯一朝党争误国做了深刻揭示。再如卷四选王揆《赠汉中黄赤子》“高位但多金,清流惟赋诗。焦劳一天子,吏饱苍生饥。”对明朝亡国原因的剖析可谓入木三分。以上几种类型及反映鼎革之际兴亡之感的作品,在续集中比比皆是,这是与初集在内容上最大的不同之处,也显示了黄氏紧扣时代脉搏选诗的特征。

顺治十一年(1654)三月,在《扶轮续集》出版两年半之际,黄传祖为编选他的第三部诗选北上征诗。虽然这一工作在续集刻成之后即已开展,但是,相较于以江南为文化中心的明末,清朝定鼎后,新的文化中心正在形成。为了尽可能反映诗坛的最新动向,也为了弥补前两集入选诗人过于集中在江浙一带的缺憾,黄传祖“北游齐、梁、燕、赵,览督亢地图,登金台,纵观帝王都会、山川边塞”并在北京停留数月,“一时巨公名卿文人墨士以诗鸣者,皆投赠满奚囊”(张缙彦《扶轮广集序》)。这批“甲午京师携归” (《扶轮广集》凡例)者,成了《扶轮广集》的主体。

黄氏此次入京,除了征集诗歌外,最大收获便是交结了魏裔介、杨思圣、丁耀亢三人,并和龚鼎孳、薛所蕴、方拱乾、王崇简、魏象枢等人诗酒唱和。这些人中除了丁耀亢地位较低外(时任镶白旗教习),其他诸人均为朝廷之要员和中坚,其中魏裔介、杨思圣与黄传祖论诗最为投契(5)可参看笔者:《顺治右文与燕台诗人群体的复古诗风》,《文学遗产》2017年第2期。。他们为《扶轮广集》的出版、资金筹措等问题出谋划策,而最终由新任浙江左布政使张缙彦资助并在杭州刊行。

关于张缙彦的情况,有必要略说一下。此人字濂源,号坦公、大隐,河南新乡人。崇祯四年(1631)进士,曾任陕西清涧、三原知县,崇祯十一年(1638)由户部主事改翰林院编修,次年改兵科都给事中,崇祯十四年(1641)丁父忧归,崇祯十六年(1643)十月超擢兵部尚书,崇祯十七年(1644)二月到任,旋遭国亡,为大顺军俘虏。李自成败撤时械送随军,乘乱逃归,在家乡起兵。南明弘光时,官复原职,受命总督北直隶、山西、河南三省军务,在麻城、六安一带山区抗击农民军。顺治三年(1646),向清廷纳款投诚,因“投诚在江南大定后,不用”[32]卷79本传(P6623)。至顺治十年(1653),因荐举被起用为山东右布政使,十一年(1654)改浙江左布政使,十五年(1658)二月迁工部右侍郎。顺治十七年(1660)因北党刘正宗案牵连被判流徙宁古塔。作为“畏死幸生,觍颜附降”之贰臣典型,长期以来,“李自成陷京师,缙彦与大学士魏藻德率百官表贺”[32]卷79本传(P6622)以及“太监曹化淳同兵部尚书张缙彦开彰义门迎贼。一云:张缙彦坐正阳门,朱纯臣守齐化门,一时俱开,二臣迎门拜降”[33]卷20(P455)等记载将其牢牢钉死在降“贼”、迎“贼”的道德耻辱柱上。近来,常虚怀通过排比史实并结合逻辑推演,认为张氏降“贼”、迎“贼”的说法,是野史污蔑贰臣之典型做法,实不足为据[34]。此说不仅有理有据,而且还解开了“无耻”如张缙彦者为何能与清初朝野士人广泛交游唱和之谜。所以,张缙彦畏死是真,迎“贼”是假,而顺治帝对其“耽情诗酒,好结纳交游,沽名取悦”[32]卷79本传(P6623)的评价,可视为其生平不二写照。广集最终由张缙彦主持刊行,是他主动争取的结果。本来,对黄传祖青睐有加的魏裔介和杨思圣建议由新任苏州知府张学曾(字尔唯,号约庵,浙江会稽人)负责出版事宜,理由之一便是苏州的出版费用较京城低。这一提议得到了龚鼎孳、薛所蕴、方拱乾、王崇简等人的赞同,且张学曾也表示了支持。可丁耀亢却提出了另外一个人选即张缙彦,黄传祖在广集自序中记载此事道:“野鹤曰:……(张缙彦)今方莅浙任,当即飞书嘱之。因拉予谋侍郎(薛所蕴)。侍郎折节,同杨(思圣)、魏(裔介)语及《广集》,亟称方伯足任斯役。予唯唯,为杨、魏两先生别有谋也。……书币至,果以野鹤故”。所谓“书币至”,即张缙彦差信使“辱贶大集书币”至黄传祖家。时近岁末,天寒地冻,正在“谋妇无酒,拥絮僵卧,转侧寒谯”之际的黄传祖突然收到了张缙彦所寄来的钱物,这份雪中送炭的情谊,令其“感激涕零”。所以次年正月(顺治十二年)与张学曾相见于昆山时,黄氏便以“料理就绪,但须过湖上,报谒方伯(张缙彦),回治斯事”回应了张氏的询问。而他到杭州后,张缙彦即刻答应“力任剞劂”,黄氏盛情难却。在这个过程中,虽然因张缙彦的主动示好获得了《扶轮广集》的出版权,但丁耀亢的牵线,薛所蕴的搭桥,是促成此事的关键因素。丁氏地位较低,作为老诸生的黄氏,寓京期间和他诗酒唱和的机会较多,丁氏《椒丘诗》中即有五题二十首诗记录两人唱和交游之情况。因此,从情感而言,丁氏的建议,黄传祖较易接受。而作为张缙彦儿女亲家的薛所蕴(其四子颖生娶张之次女嫁),自然是愿意让风雅好名的亲家来主持刊布之事。所以他周旋于魏、杨二人之间,给了黄传祖另选合作者的馀地。而丁、薛二人之默契,或许源自于时任国子监祭酒的薛所蕴在丁耀亢顺治五年入京谋职时,曾给他透露过以贡例可任旗下教习的信息(丁耀亢《皂帽传经笑》)[35](P284)。明白了这些关系,黄传祖不从魏、杨二人之意(事实上,魏裔介与张缙彦的关系十分紧张,清廷起用张缙彦时,魏便上疏弹劾张在明末之无能和奸佞,并称其为“魑魅魍魉”。顺治十七年刘正宗倒台时,他又猛烈地弹劾张。),而选择张缙彦的前因后果就大致清晰了。

《扶轮广集》十四卷,共收416人之诗2225首。其体例一如续集,只是没有六绝一体,且只保留了句末评。成书后,黄氏又刻补遗一卷,此卷共收录50人之诗148首,其中33人(诗101首)为新收入者。据集中释照中《戊戌春日坦翁方伯偕鹾司学宪诸君子枉驾山中即事》及郑焘《蔗杖歌序》:“坦公先生,分陕三淛,历星五回”“以奏最擢少司空赴阙”[36]云云可知,补遗的成书当在顺治十五年(1658)秋之前,因为此年秋天,黄传祖已经开始编辑《扶轮新集》了(详下文)。

正因为有了北上的经历,并得到京师诸公的帮助,广集的收录范围与前两集相比进一步扩大。就地区而言,广集涉及167个县(地区),其总数虽较续集仅增加了37个,但有76个县(地区)为首次出现,其中的52个县(地区)分属河北、河南、山东、山西、陕西等北方地区。而且与初、续两集最为不同的是,原本作为收录大宗的江浙皖虽然在入选人数的绝对数量上仍占优势(共入选279人诗1187首,占总人数的62.4%,总诗数的50.0%),但其诗歌总量较初、续两集却有超过20%的下降幅度。而河南、山东、河北、江西等省的相对数量(92人诗844首)已经超过了江浙皖,以占全集20.6%的人数,入选占全集35.6%的诗歌。可以说,《扶轮广集》已经改变了初、续两集江浙“独大”的情形,并给人以一种试图呈现清初南北诗坛整体情况的印象。这种变化在入选诗数前十位者的地域分布上也得以清晰地显示:河南3人(王铎、张缙彦、薛所蕴)、安徽2人(龚鼎孳、方拱乾)、江苏2人(吴颖、吴伟业)、山东(丁耀亢)、浙江(曹溶)、河北(戴明说)、江西(熊文举)各1人。

不过,仔细揣摩这份进入前十位的诗人名单,或许黄传祖在选诗时考虑的不仅仅是文艺的标准。张缙彦作为出资助刻者,多收其诗自不待言。甚至在补遗中,选录诸人写给张缙彦的诗多达22题38首(占补遗诗总数的25.7%),奉承之意十分明显。薛所蕴和丁耀亢作为黄、张之中间人,且薛又是张的亲家、丁与黄私交甚好,故两人得以多选,也不足为奇。王铎入选119首,为《扶轮》各集之冠。这固然因为黄氏早就耳闻王铎的名声,在编辑续集时便说“当今文苑,重望莫过王觉斯、方坦庵两先生”,然“觉斯先生琳琅富蓄,未见授梓,海内罔窥半豹”(续集凡例),故续集未入片字。王铎卒于顺治九年(1652),次年弟王镛、王鑨便刻其《拟山园选集》八十一卷行世,所以编选广集时已有全集可供参考,这是多选的原因之一。另外一个重要的原因,就是王铎同样是张缙彦的姻亲[15]卷103(P6154)。此外,续集中仅收2首的方拱乾,此集也入选43首,位列第六,一方面也因黄传祖对其早有期许,另一方面当是基于方拱乾与张缙彦的密切关系(6)《东华录》顺治三十四:“正宗莫逆之友为张缙彦、方拱乾”,此语虽出自顺治十七年六月都察院左都御史魏裔介弹劾刘正宗的奏疏中,且魏裔介在疏中故意歪曲张缙彦序刘正宗诗集时所用“将明之才”的含义,但所指出的刘、张、方三人之好友关系,并无夸张或歪曲的成分。。类似的情况还有熊文举。所以我们认为,张缙彦的人情面子在广集的编选过程中起到了一定作用。当然,我们不得不承认黄传祖是在了解诗坛动向后的适当“放水”,因为像王铎、薛所蕴等人在当时的诗名还是很大的,如曾有言论认为:“长安以诗名者,为王先生觉斯、刘先生宪石暨吾行坞薛夫子,所谓三大家者也。” (彭志古《桴庵诗跋》)[37]卷首(P211)刘正宗在广集虽以微弱差距(入选30首)排在第12位,但到新集中就上升至第5位了。就广集的整体情况而言,在续集大量选入新人后又新增320名,占入选诗人总数的71.6%,且贰臣和清朝官员在集中的比重得以提升,这从入选诗歌前十位者几乎是清一色的贰臣(吴颖为顺治九年进士,除外)便可看出。这也是广集与初、续两集的最大不同之一。

就入选诗歌的内容来看,广集基本上沿袭了续集的风格,不少诗歌记录反映了易代之际的时事人情,哀叹民生,感慨桑田。就入选明遗民而言,是集共选录95人诗462首(其中新增48人诗261首),占总人数的21.3%,总诗数的19.5%,其数量较续集有所减少。然集中非遗民之作,亦每每触及鼎革题材,且不少出自贰臣或清朝新贵之手。比如方拱乾《感旧》、熊文举《怀兰生诗》、魏裔介《投河叹》、丘象升《邗江行》、王铎《聚宝门歌》、薛所蕴《所见》、龚孚肃《有虫》、魏象枢《剥榆歌》等等。但有些诗中的情感却因政治立场的原因而与明遗民有所不同者,如杨思圣《追忆五百字》、薛所蕴《己丑宪石初度》等。

值得注意的是,黄传祖在广集凡例中开列了一份包括畿辅(北京、河北)、中州(河南)、山左(山东)、山右(山西)、江南(江苏和安徽)、浙诗(浙江)、楚诗(两湖)、关中(陕西)、江右(江西)等地区声著于时的诗人名单,对清初诗坛做了一次较为全面的鸟瞰。可以说,这是其二十多年来留心诗坛的结果,为今人研治清初诗史提供了一份极为重要的清单。

总的来说,《扶轮广集》是对前两集的一次超越。正如张缙彦所概括的:就地域而言,是集“东至于琅琊,西极于昆仑,南北渐被,于衡湘禹穴之区,沙漠之野,其风气无不采焉。”虽未免夸张不实,但其所涉地区之多诚为前两集所不及。而就诗人的身份来看,“上班于卿相,中侪于公车校序,下及于山衲婺妇”,涉及社会各个阶层。就诗歌的内容来看:“大至于郊庙颂诔,中极于流连景物,小至于樵吟牧唱,其体变无不备焉。”(以上引文均见张缙彦《扶轮广集序》)因此,“广集”之“广”意,当体现在诗人区域分布、诗人身份阶层、诗歌内容等进一步扩大和丰富这三个方面。

《扶轮广集》出版后,张缙彦随即携其入京。湖北江夏诗人程封在顺治十五年(1658)送黄传祖离京时提到的“书登皇帝架”的“书”,很可能就是这部诗选。而黄氏选择顺治十五年再次进京征诗,也当和张缙彦于此年二月迁工部右侍郎有关。只是这次他选择了八年前与其同编《扶轮续集》的陆朝瑛共襄选事。陆朝瑛于顺治十一年(1654)任陕西乡试副主考,顺治十三年(1656)以按察司佥事分巡济南道,由于热心风雅,故“四方之士,闻声慕义,缄诗问讯者踵至,所积日益多”“名咏日富”(施闰章《扶轮新集序》)。顺治十五年(1658)秋,黄传祖北上济南,“石斋不忍私之帐中”“悉出授之,犹虑其不广也,属心甫北走燕赵,大索以归。”(施闰章《扶轮新集序》)黄传祖从北京返回济南后,与陆朝瑛甲乙丹黄,于顺治十六年(1659)秋成《扶轮新集》十四卷,其体例与评点形式一如广集。

与前三集相比,《扶轮新集》新入选274人诗1103首(其中明遗民40人,诗191首)。入选地区184个,其中新增64个(75人诗326首)。新增地区中,北方四省,即山东(8人25首)、山西(8人25首)、河南(7人50首)、河北(8人51首)占比较大。就内容而言,新集虽然也收录了一定数量书写时事、反映民生及遗民故国之思的诗歌,但随着贰臣和清朝官员入选比例的扩大,酬酢投赠、怀友送别、游历行役之作明显增多,还出现了一些歌颂新朝鼓吹休明的诗歌。特别是像刘正宗、胡世安、方拱乾、李霨等人诗作的大量入选,使得新集呈现出别样的风貌。如卷五选刘正宗《冬至后一日夜召纪事》,即是表现“君明臣良,馀闲消遣,太平治象”(黄传祖评语)之诗;卷六方玄成(孝标)《安丘刘年伯赐像歌》也一味地鼓吹休明。而与天子有关的诗歌,如《南苑杂诗》(刘正宗,卷二)《大阅南苑恭纪》(何采,卷六)、《扈从大蒐马上口占》(薛所蕴,卷十)、《驾幸南苑》(周茂源,卷十)《戊戌仲春宿海会寺朝上于南苑留作示僧》(魏裔介、卷十)、《再郊恭纪》(严沆,卷十一)、《廷对纪事》(曹申吉,卷十一)、《恭从讲武晾鹰台纪事二十八韵》(方玄成,卷十二)、《戊戌四月恭纪一十六韵》(沈荃,卷十二)等等也被选入。可以说,《扶轮新集》的部分诗歌已流露出“藉山水清音,鸣太平盛事”(胡世安《扶轮新集序》)的苗头了。

就入选前十位(杜濬、龚鼎孳此两人并列第一、方拱乾、施闰章、胡世安、刘正宗、戴明说、邓汉仪、曾畹、吴伟业、堵廷棻此三人并列第八、李霨、王士禛此二人并列第九、丁耀亢、方育盛、王鸣雷、杨思圣、张缙彦、张镜心、张文光此七人并列第十)的情况来看,此集的评选交织了文学、人情与政治三种标准。杜濬为黄氏复社旧友,黄氏曾言“予诗文密契,推首于皇”(《扶轮广集》凡例)。然而在编选广集时,他从友人陈郊儋处得知杜濬近来“一岁专事一体,曾抄得五律一帙”,并允“归当相寄”,未想“竟爽诺”(广集凡例),因此,广集只收了杜濬五古3首。而新集共收杜濬五律40首,可谓弥补了前集的遗憾。龚鼎孳、吴伟业、邓汉仪同样是其复社旧友,龚鼎孳在广集和新集中都进入前十,吴伟业除初集以作序者身份出现外,续、广、新三集都进入前十,邓汉仪则在此集才进入前十。吴伟业的诗歌成就无需多言,而龚诗虽不及吴,但在当世却以好客能诗著称,邓汉仪则树帜广陵热心风雅,因此龚、邓两人得位列前十,自然是文学和人情两种因素都有。施闰章作为陆朝瑛在山东的僚友,同时作为赐序者,且其诗歌后来被认为是“康熙已来诗人无出南施北宋之右”[38]卷11(P253)者之一,其入选前十则不仅有人情因素,更可见出黄氏的眼光。王鸣雷、张镜心两位明遗民得以入选前十位,符合黄氏一贯采幽阐微的主张。而胡世安、刘正宗、李霨等人的入选,则明显与他们显赫的身份有关。顺治十五年(1658)九月,几乎就在黄传祖入京征诗的同时,胡世安授武英殿大学士兼兵部尚书,刘正宗授文华殿大学士兼礼部尚书,李霨授东阁大学士兼工部尚书。(《东华录》顺治三十一)我们很难相信这三位一品大员的诗歌同时入选前十,仅仅是出于文学水平判断的巧合而无结纳当世权贵、抬高新集作为反映“清朝文运飙起”(《扶轮广集》凡例)的功利目的。何况,这种鼓吹清朝文运的用意,从新集开首冠以胡世安的序言就已经展露无遗。所以,从这个角度来看,黄传祖将自己的第四部当代诗选命名为“新集”,其用意正如张缙彦所说的,是要“变一时之耳目,作一代之典型”(张缙彦《扶轮新集序》)。其他像丁耀亢、张缙彦、堵廷棻(黄氏表弟)等人得以入选前十,也不外乎友情等因素。

当然,前十位中方拱乾的情况比较特殊,他因顺治十四年(1657)科场案被遣戍宁古塔,之所以仍能进入前十,一,与黄氏在顺治八年就已经形成的“当今文苑,重望莫过王觉斯、方坦庵”(《扶轮续集》凡例)的印象有关。二,方氏是张缙彦、刘正宗、胡世安等人的莫逆之交(7)方拱乾与张缙彦、刘正宗的情况在前文已述。他与胡世安的关系,在其为胡世安《香岩集》作序时说得很清楚:“余之兄事菊潭宗伯也,二十有七年矣。春明竹马,以逮冰衙讲幄,无日夕不以笔墨追随,作赋先窥,有倡必和。菊潭亦若独昵就予者。”(《秀岩集》卷首,《四库全书存目丛书》,集部196册,第409页。),他的未因遣戍而遭冷遇,当有这一层原因。另外,顺治十五年(1658)刚中进士的王士禛也得以进入前十的行列,既显示了黄氏的眼光,如卷十一选其《秋柳》一、四两首,且在广集补遗中,黄氏就以“葱蒨幽闪,于鳞一集此君稳坐矣”来评价其五律,较之吴乔“清秀李于鳞”(吴乔《答万季野诗问》)之说早了近二十五年;又折射了王氏欲跻身诗坛的迫切愿望。当然,这其中很可能有张缙彦的作用,因为王士禛视张缙彦为师,张氏在杭州时,他曾作《怀坦公师》八首(《扶轮广集补遗》),且曾为其《燕笺诗集》作序(《读坦翁先生<燕笺>短歌纪之》),在这首以诗代文的序言中,王士禛对张缙彦、刘正宗、王铎、薛所蕴的诗歌极尽吹嘘之能事。基于这样的师生之谊,张氏完全有可能向黄传祖推荐他。

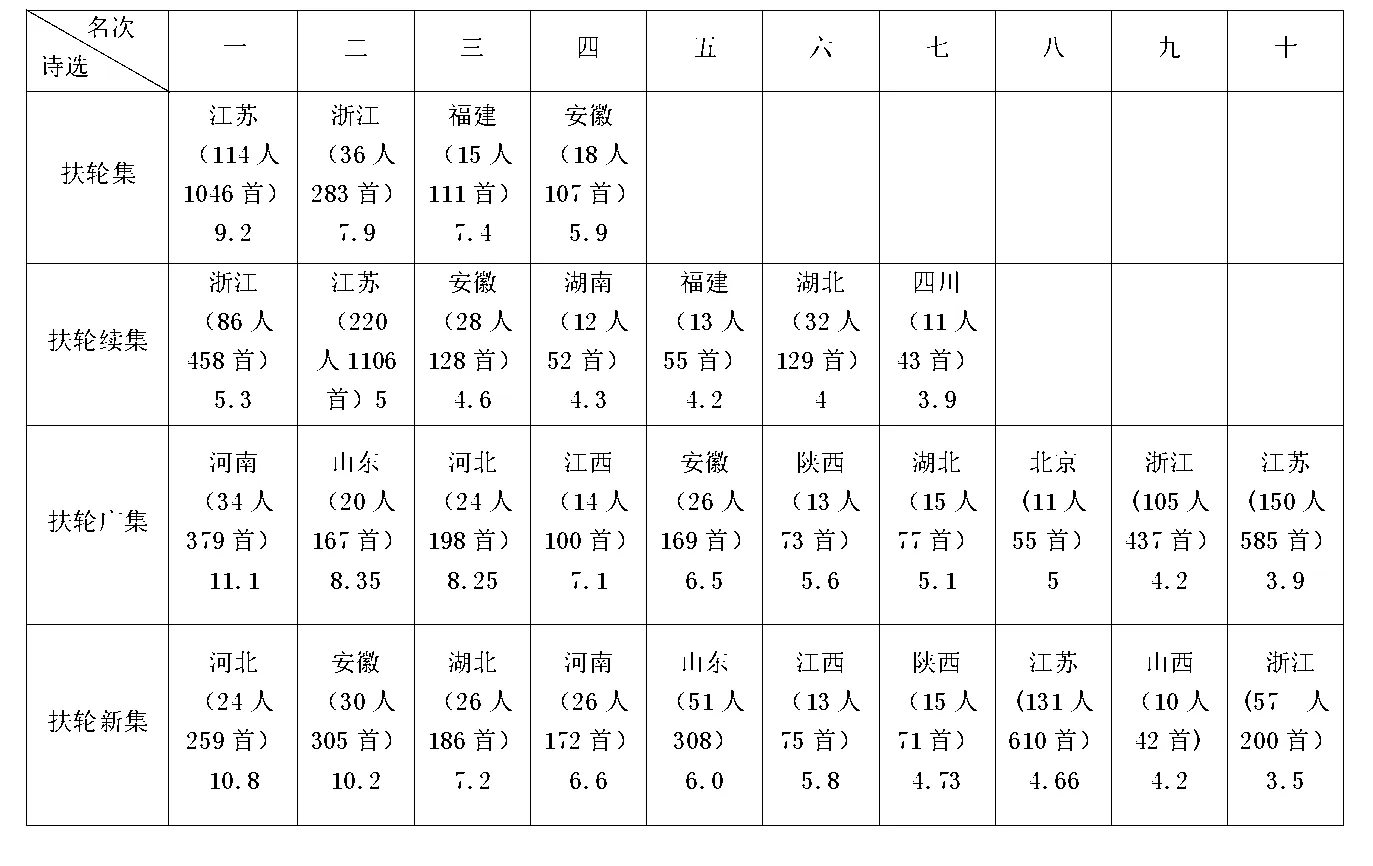

总结而言,在明末清初的近三十年时间里,黄传祖凭借对诗歌的爱好,奔走于杭州、苏州、南京、扬州、北京、济南等运河沿线城市,通过社友供稿、游历征诗、从他人选本(或书籍)中选录(8)据黄氏自述,他曾从《帝京景物略》、朱隗《明诗平论》二集、郑星(掌和)《诗娱》、吴绮《夕阳集》、姚佺《诗源》、王尔禄《诗翼》等书及选本中选诗入《扶轮》诸集。、寻找合作者等方式,编选了四部当代诗选。四部诗选整体上呈现出以下特点(参见表1、表2):就诗选的规模而言,逐步由地域性诗选变成全国性诗选;就入选者身份而言,由以不遇之书生、菰芦才士、佛徒野衲为主而变为台阁大臣、郎署士林、山林野逸等各阶层兼具;就入选诗歌内容而言,由明末的“诗坛酒社,寻春问月,香奁艳体”至鼎革之际的“英雄悲愤,挥剑狂吟”“秦楼写怨,秋柳伤怀,塞上乌栖”(陆朝瑛《扶轮新集序》),再至顺治后期的“大言存典谟,小言记山水” (堵廷棻《心甫表兄泉上初度》)[12](卷3),显示了世易“诗”移的时代特征。

表1:《扶轮》诸选收录情况一

表2:《扶轮》诸选入选十人以上地区