至元以降崇明移民来源与人口变迁

李亚南

早在唐宋时期,崇明已有了早期的开发阶段。随着土地渐广,内陆的移民逐渐迁入崇明进行开垦。他们经由海路向崇明移民,无论是自由迁徙还是强制迁徙,大量移民来到崇明,不仅为开发崇明做出了贡献,而且逐渐改变了崇明的人口结构,使崇明成为以江浙移民为主体的移垦社会。在向崇明移民的过程中,沙田是族群落地生根的主要资源。随着移民开垦沙田的发展,崇明的农耕经济获得长足发展。移民还促进了人员的流动,加强了崇明与内陆的交流与联系,极大地促进了崇明与内陆的一体化进程。

族群迁徙与人口变迁

有关崇明移民的历史,最早可以追溯至唐朝武德年间。康熙《崇明县志》记载,唐武德年间,崇明有东西二沙,“利渔樵者,首土著焉,为黄、顾、董、施、陆、宋六姓,谣称六子”。但与现存崇明当地族谱资料进行对比,并未发现可追溯至唐代的家族记载。宋建中靖国初,与东沙一水相隔之处复涨一沙,有朱、陈、张等句容三姓居之,因名三沙。崇祯十二年(1639年),《朱氏世谱原叙》记载:朱氏本籍句容,宋朝方腊作乱纵横江南,朱氏先祖携带妻孥乘舟避匿海涯,顺水选择高阜之处定居,当时沙田广阔,遍地芦苇,于是搭建草舍栖身于此。后来,陈姓和张姓也自句容而来,于是乃相与垦荒播种花谷。但《朱氏家乘》又记载其始迁崇明的先祖为朱官,原籍句容,后迁于苏州。明军攻取平江路时,朱官率领诸族人由苏州迁往崇明西沙。

至元十四年(1277年)六月,升姚刘沙为崇明州,隶扬州路,薛文虎任知州。自至元年间起,崇明始有官方的户籍统计数据。至元年间为12789户,洪武二十四年为14220户、86842人,顺治四年为73000户,宣统二年(1910年)为107020户、670884人。

官方的统计数据并不一定代表实际的崇明人口。正统七年(1442年),官方统计崇明有14716户,计有87665口。清末崇明贡生黄清宪在其《半弓居文集》中也提到:“惟是崇邑士民寄居海门者不少。”可见,历代官方有关崇明的户籍统计数据存在含混之处。

移民的来源与特征

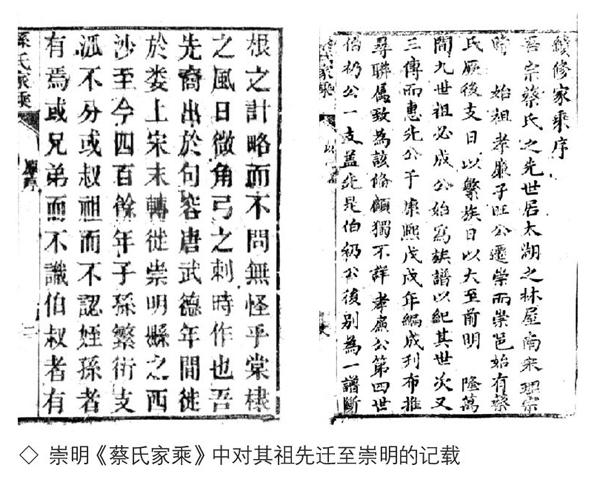

有关崇明移民的历史究竟是怎样的?移民来自何地?于何时迁入崇明?他们迁入崇明的原因是什么?笔者对上海市图书馆和崇明区档案馆所存历代崇明地区的634个家族谱进行统计,来源地分别是:句容34家,太仓4家,常熟、金陵(升州)各3家,嘉定、太湖、苏州各2家,太原、昆山、广陵、宝城、丹徒、无锡、兰溪各1家,不明者6家。迁入时间:两宋之交23家,宋元之际7家,元末15家,明代13家,清初3家,不明者2家。迁入原因:避乱31家,宦游5家,不明者27家。

首先,从来源地看,崇明移民现存的63家族谱中,明确记载来自江浙地区的有55个,这将近占全部家族的九成,其中记载迁自句容的有34个。这与民国《崇明县志》中“厥初生民,自江南来者,相传多句容人”的记载颇为符合。有的家族虽是从句容迁至崇明,但其最初是从北方迁往句容。如据《黄氏家乘》记载,崇明黄氏于宋建炎年間金兵南侵时,黄八府随帝南渡至建康句容的胃寨村,后来长子黄一耆世居句容,四子黄四耆和五子黄五耆一同迁徙至崇明姚刘沙黄鱼朶定居。有的家族虽是从其他地方迁往崇明,但其原居地却是在句容。《殷氏宗谱·在天修谱序》记载:崇明殷氏原籍句容,于殷惠山时迁常熟,再迁崇明西沙。可见,崇明与句容有密切的人员流动关系。

其次,从迁入时间看,崇明移民多是在朝代鼎革之际迁入。移民迁入的时间段包括宋高宗南渡时、宋元之际、元明之际、明清之际等。在这些时间段,内陆地区战乱频仍,而孤悬海中的崇明却相对安定,因此成为内陆地区人民迁往的选择。从迁入原因来看,崇明移民多是为了躲避战乱。在63个家族中,有36个家族明确记载迁入崇明的缘由,其中有31个家族明确记载是为了躲避战乱。如《陈氏宗谱·族谱序》记载:其始迁祖陈乐闲,原是句容县人,于宋末避乱徙居崇明的西沙,遂占籍崇明,后迁三沙,田园丰腴,家业大兴,置义田以济宗党之不给者。20世纪60年代,在西方流行“推-拉”理论,该理论认为,迁出地向迁入地的人口流动是迁出地的推力与迁入地的引力相互作用的结果。该理论主要是立足对迁徙的客观背景进行分析。内陆在朝代鼎革之际的战乱把人民“推”离,而安稳的崇明则将人民“拉”进。宋季、元季和明季等动乱时期,移民避乱迁徙至崇明,这是众多崇明家族在族谱中追溯其始迁祖和开基祖的惯用叙述模式。

也有因做官而徙居崇明者。如《梅氏宗谱·梅氏谱序》记载:梅瑄于明朝永乐年间调为崇沙守御,因此迁往崇明。另《薛氏宗谱·重修宗谱序》记载:薛以诚于宋南渡后来崇明担任都指挥,遂“以官为家”。

影响崇明人口的因素

崇明的人口并不是逐步增长的。不同时期,影响族群迁徙的因素不同,其中国家政策和崇明当地社会经济的发展是重要影响因素。除了避乱和做官,也有其他因素吸引移民迁入或迁离崇明。

其一,为谋求土地而迁入。

康熙五十一年(1712年),在崇明传教的耶稣会传教士彭加德在致印度和中国传教区巡阅使神父的信中称:“该岛开始被人居住时的情况是并不十分体面的。这里早先是蛮荒之地,到处芦苇丛生;人们把从帝国清除的强盗恶棍流放于此。最初被送到这里的一些人面临着身不由己的选择:要么饿死,要么向土地要粮。生存的欲望使他们变得既勤劳又灵巧。他们开垦荒地,去除无用植物,播下了带来的一点种子,过不多久就收获了劳动果实。几年后,他们耕耘的土地变得十分肥沃,绰绰有余地为其提供了生存之需。”“这使在大陆上难以为生的某些中国家庭萌生了到此占一席之地的念头,因为在这里耕种可使他们摆脱赤贫。他们移居岛上,瓜分了所有耕地。不过新来者无力开垦所占的所有土地,因此随后又让大陆上别的家庭到此帮助他们,还永久性地向其转让部分土地,条件是每年视收成多少以各种实物向他们交租。最早一批地主收取的租税叫谷租,它至今仍存在于整个地区。”可见,崇明先有生存型移民,后又有发展型移民,他们为谋求崇明的土地资源而迁徙至此。

其二,为商业利益而迁入。

崇明历史上有众多因经商而入籍者。光绪《婺源县志》记载:徽州商人詹谷“贸易崇明,为江湾某任事。某年老归家,值发逆窜东南,崇邑孤悬海外,道途梗塞近十年,谷竭摒挡,业乃大振。后江湾某之子至崇肆,谷将历年出入市籍交还,涓滴无私,崇邑之人咸服其公直。某之子亦深感焉,临行,薪俸外加赠四百金,辞不受,惟殷殷部署后来肆务,悉当乃归。”清末崇明士绅黄清宪在其《半弓居文集》中介绍到,其五世祖黄靖庵就是自浙江绍兴贩书于崇明,“因家于崇,黄清宪的“曾祖龙门公入崇籍为诸生,遂为崇明人”。

其三,官方的强制性迁入。

《宋史》记载,崇明在宋代成为官府流放犯人之地。宋太宗时期,“犯死罪获贷者,多配隶登州沙门岛及通州海岛,皆有屯兵使者领护。而通州岛中凡两处官煮盐,豪强难制者隶崇明镇,懦弱者隶东州市”。“配隶”是宋代刑法中对一些死刑犯“免死改流”的制度,强制将他们流放并且使其服役。

崇明能够成为宋代配隶犯人的地点,而且是配隶“豪强难制者”,这当与其独特的自然地理环境有密切的关系。其一,崇明“浮居海中”,可以防止犯人逃脱。宋代向来有将犯人配隶海岛的惯例。宋代的崇明主要是由几处沙洲构成,这种“极目皆水”的环境是种天然的囚牢。其二,崇明当地拥有“鱼盐之利”,官府组织制盐需要劳动力。其三,崇明自然环境恶劣,风潮等自然灾害时常危害地区安全,符合惩戒罪犯的目的。

至明清时期,崇明还时常成为流放罪犯之地。如《明史》记载:洪武十三年(1380年),丞相胡惟庸因谋反罪被诛杀,“惟庸既死,其反状犹未尽露。李存义为人首告,免死,安置崇明”。李存义是李善长的弟弟,时任太仆寺丞,其子李佑是胡惟庸的侄女婿,朱元璋顾念勋戚,免除其死罪,流放崇明。直到乾隆四十三年(1778年),官府才停止将各省军犯编发崇明。可见,自宋代至明清,官府强制将罪犯迁移至崇明。

当然,也有因素导致族群迁离崇明。

其一,崇明自然环境恶劣,时常遭受风潮等灾害。

崇明潮灾具有突发性和狂暴性的特点,以致祸患迭生。如明正统九年(1444年)七月,崇明“暴雨竟夕,拔木发屋,海为之溢,坏民居一千余区,溺死男妇一百六十七口,牛马死者不可胜算”。类似这样的灾害,明清时期经常发生,致使不少民众迁离崇明。

其二,官府强制迁离崇明乡民至别处开垦荒田。

如洪武二十七年(1394年)二月,官府“迁苏州府崇明县无田民五百余户于昆山,开种荒田。时昆山县民上言,其邑田多荒芜,而赋额不蠲,故有是命。复虑其重迁乏费,命本处卫所,发军船助之”。

其三,兵患的威胁。

万历《崇明县志》记载:崇明萑苻多警,兼之倭寇为患,故迁徙不常,广置兵卫。据资料载,顺治四年(1647年),崇明有73000户人家,至顺治十五年(1658年),则减为27100户。其中的缘由是“时岛寇三犯,百姓流亡故也”。据中国第二历史档案馆藏《江苏省善后救济调查报告底稿》记载,日军侵占崇明前,崇明人口密度为每平方公里585人,至1941年降为每平方公里29人。

如果对崇明移民的职业结构进行分析,可以发现其人员的复杂性和职业的多样性。除了以上介绍的逃难者、做官者、流放者、农民,还有渔民等。李德元曾对海岛开发模式进行研究,他认为早期移民开发的海岛大多为面积大、资源较丰富、位置较好的海岛,其开发的过程一般是:“先是渔民乘船出海捕鱼,捕鱼的过程中发现那些离岸较近的海岛,遂以此作为临时休息、修补渔船和渔具的地方。假如该岛比较大,又有淡水,人们就可能在岛上定居下来,渔汛来的时候出海捕鱼,平时则从事农业、畜牧业或盐业。”他指出我国沿海地区的许多海岛就是由渔民从事海上捕捞开始开发出来的。崇明早期的开发也呈现类似的过程,由于早期沙洲“利渔樵者”,而且“沙有鱼盐之利,民乐居焉”。随后,才有大批各类职业的人员迁移至崇明。

结 语

早期迁到崇明的人口多是渔民和流放的罪人等,之后,各类职业的人们陆续迁入崇明,他们是崇明社会发展的重要推动力。移民不仅向崇明地方社会提供大批劳动力,还带去内陆地区先进的生产技术。沙田的广泛开发是崇明经济社会迅速成长起来的关键基础,需要大量勞动力的支持,在沙田开发的基础上,水稻、棉花的种植和制盐等手工业的发展,使得崇明的经济模式由以渔业为主向以农业、手工业为主转换。另外,崇明的移民以江浙地区的人士为主,江浙经济相对发达,人员整体文化素质较高,他们势必会相应地提升崇明劳动力的素质。总之,正是由于移民的不断迁入与辛勤开垦,才使得崇明的经济社会得到长足的发展,促进了所谓的“化外之地”崇明与内陆的一体化进程。

[本文系上海师范大学一流研究生创新培育项目资金资助课题“明清以来崇明沙田开发与区域社会”(209-AC9103-20-368005117)阶段性成果]

作者单位:上海师范大学