乌海市三坝汉墓群发掘简报※

内蒙古自治区文物考古研究所 乌海市博物馆

一、地理位置及发掘概况

三坝墓群位于乌海市海勃湾区千里山镇王元地村东约500米,东北距千里山镇人民政府约3.5千米,南距乌海市海勃湾城区约11千米(图一)。为配合包银高铁乌海段的建设,2020年下半年内蒙古自治区文物考古研究所在乌海市博物馆的配合下对该墓群进行了抢救性考古发掘,共清理汉代墓葬7座(编号为M1-M7),出土各类遗物80余件。这7座墓葬中只有M2为东西向,偏居东北侧一隅。其余6座墓大体都是南北向,其中M1、M3、M4、M5大致东西成排,间距3~9米不等;M6、M7大致东西成排,间距约17米(图二)。

图二 三坝墓群墓葬分布图

图一 三坝墓群位置图

墓葬所在区域原为三坝村村民住宅,地势平坦开阔。因包银高铁拟从村中穿过,村民已全部搬迁,地表尽是拆迁后的建筑垃圾和生活垃圾。处理掉建筑垃圾有些墓葬即已暴露。在没有建筑垃圾的地方,墓葬开口于现代表土层之下,打破黄沙层和砾石沉积层。

二、墓葬形制及出土遗物

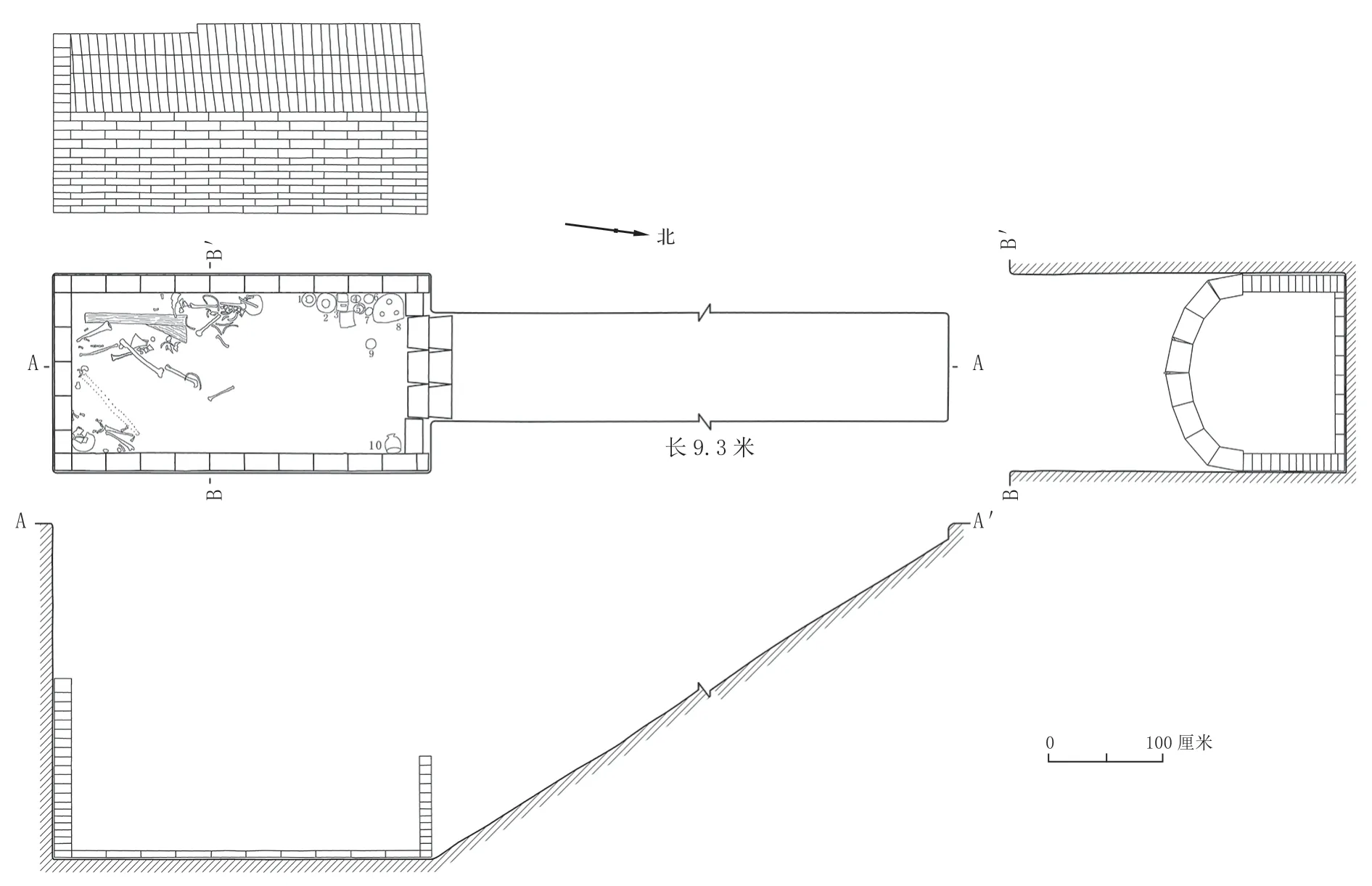

M1 位于发掘区西南部,东邻M5。为斜坡墓道竖穴砖室墓,方向352°。墓道长9.3、宽0.9米。墓室为长方形,土圹长3.3、宽1.74、深2.92米;砖室内部长2.91、宽1.4、高1.27米,墓壁为条形砖错缝横砌,顶部以梯形砖横向起券,梯形砖的缝隙以陶片填充(条形砖规格:长30、宽15、厚6~8厘米;梯形砖规格:上边长30、下边长23、高25、厚8厘米)。墓室底部以条形砖纵向平铺。墓门宽0.9、残高0.72米,以梯形砖平铺封堵。墓室填满淤土。除在墓室西南部发现两块朽蚀的木板以外,不见其它葬具。墓室南半部有两具散乱的人骨,东南角的是45岁左右的男性颅骨,靠近西壁中部的是50~60岁的女性颅骨,头向和葬式难于辨识。随葬品置于墓室北部,皆为陶器(除特殊说明者外皆为泥质灰陶),在东北角有罐1件,西北角有罐2件以及仓、灶、井、灯、博山炉、甑、盘各1件。另在墓室、墓道填土中发现有泥质灰陶器的口沿、腹部和底部残片(图三)。

图三 M1平剖面图

陶壶 3件。M1:1,侈口束颈,垂腹,假圈足。口径7.5、底径12、腹径13、高15.5厘米(图四,1)。M1:2,除腹最大径居中以外,形制基本同上。口径8、底径13.8、腹径14.7、高15.6厘米(图四,2)。

图四 M1出土随葬品

3 M1:10,泥质灰褐陶,形制与M1:2相近。口径8、底径11.2、腹径13、高16.5厘米(图四,3)。

陶仓 M1:3,方仓,平底,一面有长方形通风孔。长方形四阿式盖,饰瓦楞纹,盖顶起脊。仓口部边长8.5、底部边长11.5、高18.7厘米;盖长14.5、宽12.6厘米(图四,4)。

陶灯 M1:4,平沿,浅盘状灯盘,喇叭形灯座。口径8.5、底径11、高9.6厘米(图四,5)。

陶井 M1:5,筒形,平底,沿面有对称井插孔,孔旁有突出的小耳。口径9.3、底径9、高10.2厘米(图四,9)。

陶博山炉 1件。M1:6,浅盘,短柄,喇叭形座。博山形盖,自上至下有两周穿孔,盖周模印树木纹。口径8.8、底径11、通高15.2厘米(图四,6;图一九,1)。

陶甑 1件。M1:7,敞口,弧腹,平底,底上有穿孔。口径8、底径2.2、高4厘米(图四,7)。

陶灶 1件。M1:8,平面呈半椭圆形,前面有不接地式的长方形灶门,三个火眼上各置一釜,后面有一圆形烟囱口。釜均为折腹。灶长20、宽19、高8.2厘米,釜径5厘米左右(图四,8)。

陶盘 1件。M1:9,侈口折沿,浅斜腹,平底。口径10.5、底径2、高1.6厘米(图四,10)。

M2 偏处发掘区东北一隅。为竖穴木椁墓,墓道位于墓葬西侧,未发掘。方向253°。墓室为长方形单室,土圹长5、宽2.4、深4.73米,椁室长4.8、宽2.2、高1.6米。椁盖板横向平铺,共14块,长约2.2、宽0.3~0.4米,厚0.06~0.15米。椁盖板上方有厚约10厘米的积炭层。椁壁以方木叠垒而成,侧壁椁木长4.8、宽0.2米、厚0.3米;后壁椁木长1.8、宽0.1、厚0.3米。椁室中部有一根长4.6、宽0.2米见方的过梁(以防椁盖板下沉),梁下的东西两端和中部各有一根立柱支撑,立柱高1.3、宽0.2米见方,其下垫有一块厚约10厘米的木板作为枕木。椁底板横向平铺,宽0.2、厚0.1米。后壁左上方有用朱砂书写的文字,字迹模糊,难以辨识。墓门先竖立两根长1.4、宽0.1米见方的方木作为立柱,其上横置一根长1.8、宽0.1、高0.26米的横木作为门楣。封堵墓门的木板已被损坏,靠近墓门处淤积大量砂石,在砂石中混有泥质灰陶器的口、底和腹部残片。墓室东南角顺置一长方形木棺,长2.25、宽0.7、高0.55米,东、西两端棺板厚8、南北两侧棺板厚6厘米。木棺下垫有两根直径约10厘米的圆木,东西向平行放置。墓葬遭盗扰,棺盖被弃置于木棺北侧,人骨皆被抛出棺外,头骨、盆骨被压在棺盖板下。据胫骨、腓骨与足部骨骼,尺骨、桡骨与手部骨骼仍然以人体原有的排列顺序整齐出土的情况推断,该墓被盗时尸体尚未完全白骨化。因人骨散乱,只能看出墓主是一35~40岁的男性,具体葬式不详。在墓室的北侧偏西有一处残损的漆器痕迹,其旁有牛的肩胛骨和盆骨,推测这件漆器可能用于盛放随葬的肉食;在北侧中部另有一处漆器痕迹(图五,1-3)。

图五 M2墓葬情况

陶罐口部及上腹残片 M2:1。侈口束颈、溜肩,上腹圆鼓(图六,1)。

可能为陶瓮或陶罐腹部残片 M2:2。下部饰抹断绳纹(图六,2)。

陶器下腹及底部残片 M2:3。弧腹接假圈足,底径16.5厘米(图六,3)。

图六 M2出土随葬陶器残片

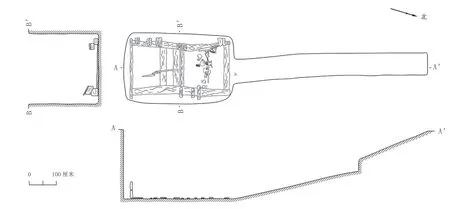

M3 位于发掘区南部,西邻M5、东邻M4。为斜坡墓道竖穴砖木混筑结构,方向351°。墓道长8.55、宽0.8~1.2、最深2.7米。墓室为长方形单室,长4、宽1.6、高1.4米。墓壁以条形砖错缝垒砌而成,再以木板横铺于墓壁之上作为封顶。封顶的木盖板塌落朽蚀严重,仅在砖壁上可见些许残迹。封顶之上有一层厚约15厘米的积炭层。墓底以条形砖横铺。墓门两侧的砖砌门垛上置一根横木,门道以条形砖封堵。墓砖规格长30、宽15、厚7~8厘米。墓室东南部顺置一长方形木棺,长2.1、宽0.6、残高0.08~0.28米,棺板现存厚度约2厘米。棺内人骨亦遭扰乱,为20~23岁的男性,头骨及上半身骨骼混乱堆积在棺内北侧。随葬品多集中放置于棺的西侧,有铜灯、陶深腹罐、陶垂腹罐、陶灶、小陶甑各1件,以及陶盘口壶3件、小陶盆2件。另在棺内北侧发现31枚五铢钱1枚、大泉五十30枚,在室内清理头骨时发现1件琉璃耳珰。此外,还于墓道填土中发现有一件可复原的陶罐(图七;图八,1-3)。

图七 M3平剖面图

铜灯 M3:1。灯盘为浅直腹,平底,中央有锥状突起,盘一侧沿底边有一长叶形鋬,细六棱柱柄,喇叭形座,饰流云纹。灯盘直径7.5、深1.4、底座直径5.6、通高6.8厘米(图九,1;图一九,2)。

陶深腹罐 M3:2。侈口,方唇,沿面和唇面各有一周凹槽,束颈,深腹圆鼓,平底。肩部饰两周抹断绳带,下腹有数周暗纹。口径14、底径15.5、腹径31、高37厘米(图九,2)。

陶垂腹罐 M3:3。侈口,斜方唇,唇面有一周凹槽,领细而高,垂腹,平底。肩、腹有数周暗纹。口径8.8、底径15.5、腹径18.8、高18.2厘米(图九,3)。

陶盘口壶 3件。盘口,高领,鼓腹,平底。M3:4,口径10.7、底径9.6、腹径14、高17.3厘米,下腹有刮削痕(图九,4)。M3:5,口径11、底径8、腹径14.5、高16.8厘米,下腹有刮削痕(图九,5)。M3:6,口径11、底径10.5、腹径14.3、高17.5厘米(图九,6)。

图八M3墓葬情况

陶灶 M3:7,平面为半椭圆形。灶面模制出三个釜,釜与灶体连接,圆形烟囱孔,长方形接地灶门。灶面模印有刀、叉、钩、瓢、勺、方盘等多种庖厨用具。灶面靠近灶门一侧边缘饰有模印网纹带,绕灶体侧面一周都饰有绳纹。长25、宽22.5、高8.3厘米(图九,7;图一九,3)。

陶甑 M3:9,敞口,宽沿,斜腹,近底部有刮削痕,底上有9个穿孔。口径6.5、底径2、高2.5厘米(图九,11)。

陶盆 2件。敞口,斜腹,平底。M3:10,腹有刮削痕,口径8.3、底径2.2、高3.5厘米(图九,9)。M3:11,口径8、底径2.9、高3.5厘米(图九,10)。

琉璃耳珰 M3:12,亚腰形,中心有穿孔。顶部直径0.7、底部直径1.3、亚腰处直径0.4、高1.8厘米,孔径1毫米(图九,8)。

陶折沿罐 M3墓道填土:1,侈口方唇折沿,鼓腹,平底。口径13、底径10.5、腹径18、高21.2厘米(图九,12)。

图九 M3出土随葬品

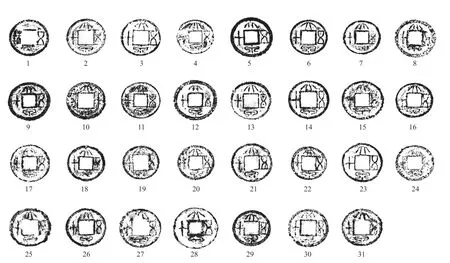

铜钱 M3:8,共31枚(图一○)。其中M3:8-6为五铢钱,直径2.6、孔径0.9、厚0.2厘米。其余皆为“大泉五十”,小者直径2.3、大者直径厚度约0.2厘米。

图一○ M3出土铜钱

M4 位于发掘区南部,西邻M3。为斜坡墓道土坑竖穴木椁墓,方向340°。墓道长13.3、宽0.8~1.5、最深3.5米。墓室为长方形单室,长4.2、宽2.1、高1.1米。墓室侧壁以长3.85、宽

0.25、厚0.15米的椁板叠垒而成,长期受外力挤压而向墓室内部倾斜。后壁以长2、宽0.15米见方的方木垒砌,最上面的一根方木长2、宽0.15米、厚0.25米,两端与两侧壁椁板榫接。椁盖板东西向横铺,腐烂较为严重,有多处塌陷。墓底横铺一层厚8~15厘米的木板,因朽蚀变形而高低不平。墓门两端各竖立一根高1.3米、10厘米见方的立柱,立柱上横置一根长1.85米、宽15厘米见方的方木作为门梁。墓室南部并置双棺。棺长2、宽0.6、存高0.35~0.46米,棺板厚约4厘米。棺中各葬人骨1具,西侧为中年女性,东侧为50~60岁的男性。因遭盗扰而致骨骼十分凌乱,葬式不详。部分人骨被抛出棺外,据散落棺外的腰椎与骶骨以人体正常排列顺序整齐出土的情况推断,该墓被盗时尸骨并未完全白骨化。随葬品陈于椁室北部,除1件破损的釉陶熏炉底座残片出土时靠近西壁以外,其余均为陶器,皆靠近西壁陈放。计有罐、井、灯、小盆各2件,仓、灶、釜、盘、勺各1件(图一一)。

图一一 M4平剖面图

陶长颈罐 M4:1,侈口,溜肩,扁圆腹,平底。口径7.2、底径9.2、腹径12.3、高15厘米(图一二,1)。

陶矮领罐 M4:2,夹细砂灰陶。侈口斜方唇,微折沿,矮领,圆鼓腹,平底。腹部局部隐约可见绳纹痕迹。口径11.7、底径15.5、腹径27.5、高28.5厘米(图一二,2)。

陶井 2件。M4:3,圆筒状,平底,口径18.3、底径16.5、高11厘米(图一二,3)。M4:6,圆筒状,平底,附带一水斗,侈口,尖圜底。井直径10、高6.7、水斗直径2.8、高4厘米(图一二,7)。

陶灯 2件。M4:4,盘较深,柄较粗,喇叭形座,口径8、底径10、高11厘米(图一二,5)。M4:7,浅盘,粗柄,柄和座均为实心,平底,柄部有刮抹痕,口径4.3、底径4.5、高6.3厘米(图一二,13)。

陶仓 M4:5,不见仓盖。筒状,截面呈圆角长方形,平底,上部带一长方形通风孔。口长14.3、宽10.3、底长12.9、宽11、通高15厘米(图一二,4)。

陶盘 M4:12,器形不规整,侈口,折沿,斜折腹,腹较浅,近底部有刮抹痕,平底。口径11.5、底径6.5,高1.8厘米(图一二,9)。

陶灶 M4:10。半圆形,灶面平,三火眼靠近灶门一侧,后部有烟囱孔,长方形灶门残损(不能判断是否为接地式),残长22.2、宽23.2、高7厘米(图一二,12)。

陶釜 M4:8。敛口,折腹,圜底,底部有刮削痕。口径4、腹径4.8、高2.6厘米(图一二,8)。

陶盆 2件。M4:9。敞口,斜腹,平底,口径7.7、底径2.5、高3.5厘米(图一二,11)。M4:11。敞口,折沿,弧腹,平底,口径7.7、底径3.3、高3厘米(图一二,6)。

图一二 M4出土随葬品

陶勺 M4:13。椭圆形勺,勺柄弯曲,长7厘米(图一二,14)。

釉陶熏炉(残) M4:14,黄釉,仅余破碎的熏炉座,盘状,敞口,平折沿,折腹,平底,与柄部相接处破损。口径14.8、底径10、高2.5厘米(图一二,10)。

M5 位于发掘区西南部,西邻M1、东邻M3。为斜坡墓道土坑竖穴木椁墓,方向352°。墓道长15、宽1.1~1.4米。墓室为长方形单室,土圹长6.75、宽3、深4.7米,南部留宽0.5米的生土二层台。墓室长6.15、宽2.6、残高0.27~1.15米。椁侧壁及后壁均为木板叠垒而成,两侧椁板残长4.8、宽0.3~0.4、厚0.27~0.55米,上层椁板塌落至墓底。后壁椁板长2.8、宽0.25~0.3、厚0.2~0.35米。椁盖板横铺于椁壁之上,共14块,长2.8~3、宽0.35~0.6、厚0.15~0.35米。椁室中部残存一立柱,残高55厘米。椁室之上有厚约15厘米的积炭层。墓底横铺厚10~15厘米的木板。墓门东侧挡板已被拆除。棺板散见于椁室西南部,长1.95米,厚3~5厘米。人骨被压在东壁塌落的椁板之下。靠近墓门的人骨为35~40岁的男性,其南侧人骨为40~45岁的女性。据人骨出土时的情况亦可推断该墓被盗时尸体尚未白骨化。随葬品散落于椁室北部,有的被压在棺板或塌落的椁板下方。以陶器为主,有高领罐3件、高领罐口沿残片1件、矮领罐2件以及仓、灶、釜、盆、勺、灯、熏炉各1件(图一三)。另有铜墩和石耳瑱各1件,以及漆器和桦树皮器残片,形制难辨。此外,在墓道靠近墓门处发现一套棋具(图一四)。

图一三 M5平剖面图

图一四 M5墓道出土棋具

高领罐 3件。M5:1,侈口高领,溜肩,扁圆腹,平底,口径8、底径10、腹径13、高13.8厘米(图一五,1)。M5:10,形制同上,口径8、底径10.2、腹径14.5、高15厘米(图一五,3)。M5:14,侈口斜方唇,溜肩,深鼓腹,平底,口径9.3、底径9.5、腹径12.6、高13.9厘米(图一五,2)。

高领罐残片 M5:2,仅存口沿及上腹部残片(图一五,8)。

铜镦 M5:3,圆柱状,中间有一周凸棱,内部残留有木柄。直径2.6、高2.6厘米(图一五,9)。

陶矮领罐 2件。侈口圆唇,扁鼓腹,平底,肩部饰数周弦纹,下腹有刮削痕。M5:4,腹微折,口径8.3、底径7.3、腹径12.1、高10厘米(图一五,7)。M5:9,口径8.5、底径7、腹径13、高10.5厘米(图一五,4)。

陶勺 M5:5。近圆形勺身,勺柄末端弯曲,长5.5厘米(图一五,15)。

陶釜 M5:6。敛口,折腹,圜底,口径3.5、腹径4.8厘米(图一五,14)。

陶仓 M5:7,长方形仓,下有四矮足,上有一方形通风孔。配有四阿式盖,盖饰瓦棱纹,已残。口长13.5、底长10.6、通高15厘米(图一五,11;图一九,4)。

陶熏炉 M5:8,盘较深,为子母口,柄较粗,喇叭形座,炉盖缺失。口径8.8、底径9.5、高10.5厘米(图一五,5)。

陶灶 M5:11,近椭圆形,3个火眼,长方形不接地式灶门,圆形烟囱口。长22.3、宽21、高6.3厘米(图一五,13)。

图一五 M5出土随葬品

陶灯 M5:12,平沿,浅盘,柄较粗,喇叭形座。口径7.8、底径9.5、高9厘米(图一五,12)。

石耳瑱 M5:13,白色,圆柱状。直径0.7、高2.2厘米(图一五,10)。

陶盆 M5:15,侈口方唇,宽折沿,折腹,平底。口径12.2、底径4.6、高3.2厘米(图一五,6)。

棋具 M5墓道:1。为一泥质灰陶罐,筒形,近底部有刮削痕。口径11.2、底径10.4、高9.5厘米。内部盛放黑白两色小石子,并混有墓葬填土中掺入的不规则形小石块,依其形状、色泽初步甄选得白色石子181枚、黑色石子176枚。石子多为不规则的椭圆形,长径1厘米余(图一五,16)。

M6 位于发掘区西北部,东邻M7。为斜坡墓道土坑竖穴木椁墓,方向348°。墓道长7、宽0.8~0.9米,中部偏北有一高0.4米的台阶。长方形墓室,土圹长4、宽2.6、深2.5米,椁室长3.6、宽2、残高0.4~0.55米。两侧椁壁及后壁均以木板叠垒而成,侧壁椁板长3.3、残宽0.1~0.30、厚0.15~0.25米,受外力挤压而向内侧倾斜。后壁椁板长1.25、宽0.10米、高0.28米。椁盖板横铺于侧壁之上,严重下沉。墓底横铺厚2~3厘米的木板。在靠近墓门两侧各发现一根立柱,墓门处仅存两块竖立的挡板,高0.75、宽0.05米。除椁室南侧发现几块腐朽的木板外,不见其它葬具。推测椁室内可能没有木棺,只是于椁室中部简单地以木板纵向分隔。人骨凌乱地堆积在椁室北侧,有的被压在坍塌的椁板下。位于中部的为50±岁的男性颅骨,靠近西侧椁壁的为40—50岁的女性颅骨(图一六)。随葬品多已被盗,只在椁室东南侧发现灰陶罐和铁鐎斗各1件,另在墓道靠近墓门处拾得半枚铜钱。

图一六 M6平剖面图

陶罐 M6:1,侈口圆唇,溜肩,鼓腹,平底。颈部有一小圆孔。口径6.5、底径7、腹径11、高10.6厘米(图一七,1)。

铁鐎斗 M6:2 1件。仅存1/2左右,锈蚀严重。浅盘,底部近柄端有一柱状足。直径11、厚1、柄部残长3.5厘米(图一七,2)。

图一七 M6出土随葬品

铜钱 半枚,出土时已残碎,钱文难辨。

M7 位于发掘区北部,西邻M6。为斜坡墓道直洞室木椁墓,方向为360°。墓道发掘部分长4.2、宽1、最深2.5米(由于一部分不在征地范围内,未全部发掘)。在墓道的前方向前掏长方形洞室,长3.2、宽1.2、高1.2米。椁室残长2.1、宽0.84、存高0.2~0.3米。椁侧壁及后壁都以木板叠垒而成,环绕椁壁外侧有树立的圆木或木板,残高10~25厘米,可以防止椁室受到外侧挤压。椁底以厚约2厘米的木板横铺。墓门以竖立的木板封挡,现已仅存3块,残高为8~10厘米。椁室南部靠近东壁发现1颗破碎的颅骨及一截肢骨,为30—35岁的男性。除靠近墓门处发现有漆皮残片以外未见其它随葬品,另在墓道填土内发现泥质灰陶器底部残片(图一八)。

附表 三坝汉墓群木材样品鉴定结果*

注 释

①内蒙古自治区文考古研究所、巴彦淖尔市考古研究所、磴口县文物管理所:《内蒙古磴口县沙金套海汉代墓地2016年度发掘简报》,《考古与文物》2019年1期。

②魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社,1998年;李逸友《中国北方长城考述》,《内蒙古文物考古》2001年1期。