提高直升机机组座椅抗坠毁性能探讨

何斌意

(航宇救生装备有限公司,湖北 襄阳 441003)

1 概述

我们知道直升机乘员救生是通过抗坠毁设计来实现的,通过直升机起落架、机身以及座椅的冲程变形来吸收直升机的坠毁能量,使乘员免受损伤,这方面成功的案例已不乏其数。目前国际上对座椅的抗坠毁要求主要分为两类,一类是军用产品,它主要遵循MIL-S-58095 标准要求;另一类是民用产品,主要满足FAR27/29 部适航要求。对于新研型号飞机,必须要按照标准要求设计具有抗坠毁性能的座椅,但在老型号飞机上如何采用抗坠毁座椅,以及在新研型号上采用多少生存率的抗坠毁座椅,是目前困扰设计人员的问题。要回答这些问题,有必要对抗坠毁座椅的适坠性能进行分析。

2 座椅抗坠毁原理

简单地说,直升机的抗坠毁原理是通过一段制动行程,使跌落时作用在乘员身上的过载达到人体的耐受水平。这种制动行程除去外部的地质地貌因素外,主要是通过吸能起落架、适坠的机体结构以及吸能座椅产生。理想状态下,在确定的坠撞脉冲条件下(如图1),机身结构(包括起落架)和座椅是分别吸能的,其相对于刚性地面的冲程分别如下:

图1 座椅抗坠毁原理图

这里:am=座椅连接件附近的最大机身过载

aL=人椅系统最大过载

tm=达到机身最大过载的时间

K=aL/am

我们通常计算座椅吸能行程所用的公式,实际上就是座椅相对于机身的位移,即Sz-Sj。可以看出,座椅冲程的大小只与坠撞条件及所设置的吸能限制载荷大小有关,与其它因素无关。机身的吸能与座椅的吸能是两种同时存在,但各自独立发挥作用的两个子系统。机身吸能的输出是座椅吸能的输入,机身结构吸能充分与否,并不影响座椅吸能系统的作用。

诚然,直升机的抗坠毁要求是要将飞机型号作为一个系统整体来考虑其适坠性能,理论上应该是对所有吸能部件逐个确定其适坠性能,以组成系统的抗坠毁性能,但这种方式显然是不可行的。一方面,机身结构的吸能特性不可控,同时,在研制初期进行机身结构试验以评估系统抗坠毁吸能也不现实。另一方面,某些吸能组件在一些坠撞地形上也可能达不到预期的吸能效果,比如,起落架在水面上就吸收不了撞击能量,那么系统的适坠能力就要考虑到这些情况。因此,系统最终的抗坠毁性能是在规定部件级适坠性能,与不考虑部件适坠指标,单纯靠整机验证之间寻求一个平衡点。目前直升机抗坠毁的要求就是将飞机整体作为一个系统来考虑,但同时对少数几个关键的坠撞部件——如座椅及约束系统规定最低吸能要求。

3 抗坠毁座椅的作用

从吸能原理的分析可以看出,制动行程越长,那么就可以以比较小的限制载荷来吸收相同的能量,这样作用到乘员身上的载荷就比较小,就可以为乘员提供更安全的保护。如果吸能空间有限,也就是说制动行程比较短的话,那么就要相应地提高限制载荷的设置,使其既能不超过有限空间的要求,又能使乘员所受的载荷不至于超出人体生理指标的要求。

相比飞机结构,座椅的抗坠毁性能在这方面的适应性是最好的,主要是因为:

座椅跟整机相比,在控制坠撞载荷方面更方便、更有效。它可以通过预先设置好的吸能装置来控制坠撞载荷,并根据需要调整吸能装置的限制载荷,以达到最佳吸能状态。

座椅与机身或起落架相比更容易提供吸能冲程。从直升机地板到地面的高度一般在总体外形尺寸中就直接规定了,因此机身冲击距离会受到总体要求的限制。

座椅的吸能能力容易得到验证,机身的吸能能力很难预测,而且在新型号飞机研制中,其早期设计阶段一般是不做飞机坠撞试验的。

不规则的地形地貌(如树、岩石等)可能会使起落架发挥不了作用,但在这种情形下,只要机身能控制住局部穿透,座椅就能发挥吸能作用。

在大多数飞机坠毁的地形(比如松软的土壤、沼泽地或水面等),起落架就吸收不了能量,但座椅在这种场合完全可以发挥其作用。

基于以上原因,座椅是直升机抗坠毁过程中吸能风险最小的一种方法。

4 采用95%抗坠毁生存率的必要性

直升机坠撞事故的撞击条件和撞击状态每次都不一样,但是大致可分为三种情况:第一类是比粗暴着陆稍猛烈一些的坠撞,这类事故发生的次数比较多,但程度轻微。第二类是事故相对较少,但程度严重,乘员不可能存活的情况。第三类就是坠撞程度较为严重,但是通过为乘员提供充分的保护,可以使乘员得以存活。抗坠毁研究就是针对这种可存活的事故,最大限度地提供防护措施,使乘员存活的概率提高。而影响乘员生存力的主要因素是坠撞条件和坠撞状态。美国从20 世纪60 年代起,先后对陆军、海军、空军及商用旋翼机的飞行事故进行了大量的统计和研究工作。图2 是陆军、海军和民用直升机可生存坠地和坠水冲击速度变化量的对比。可以看出在95%可生存事故中,陆军直升机的垂直速度变化量最大,可达到42 英尺/秒(12.8 米/秒)。美军方据此颁布了MIL-STD-1290《轻型固定翼飞机和旋翼机坠撞安全性》以及直升机驾驶员座椅的设计标准MIL-STD-58095。

图2 军民用直升机抗坠毁生存率对照图

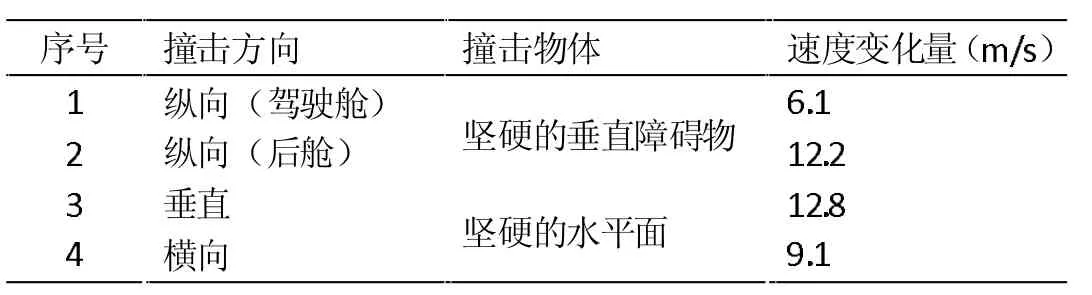

我国军用标准GJB2681《军用直升机抗坠毁要求》也规定,直升机在表1 的坠撞条件下,应能为机上乘员提供保护。

表1

从以上可以看出,无论是美军标还是国军标都对直升机抗坠毁吸能做出了明确的规定,即直升机抗坠毁至少应满足95%的生存率要求,其垂直速度变化量不小于12.8 米/秒。

当然,要提高抗坠毁生存率。座椅结构强度可能要更强一些,这对座椅结构来说会增加一些重量。根据国外同类产品的重量估计,增加的重量大约在1~1.5 千克,不超过座椅重量的10%,这与乘员生存率提高10%相比显得微不足道。

5 老型号直升机抗坠毁座椅的改装

人们常常有这样的疑问,老型号直升机能装新型抗坠毁座椅吗?它们能承受这么大的冲击过载吗?的确,自从座椅动态性能提出以来,无论是在直升机还是在固定翼飞机上都提出过类似的疑问。对于运输类飞机,美国FAA 曾经做过匹配性的验证试验,试验用很老的B-707 机身段,装了18 台16G 座椅进行了动态试验,结果地板导轨没有损坏,证明两者是匹配的。对于直升机,如果要在现有飞机结构上进行抗坠毁座椅的改装,可能也存在接口匹配的问题,毕竟直升机型号不像运输机那样型号相对集中,不同直升机型号的接口要求不一定一样,在没有一一进行充分的试验验证,证明两者匹配之前,就需要对接口进行必要的分析计算。在给定冲击行程,可以根据(2)式计算出吸能限制载荷,验证是否满足地板结构的许用载荷要求。如果座椅传递给地板的载荷满足其许用要求,则完全可以按照新研的状态开展座椅设计工作。对于不满足要求的情况,有两种改进方案,一种是按计算出的支撑载荷,对地板或框架进行必要的加强改进。当然,这种改进措施往往很难实现,因为涉及到的环节比较多,难度很大。这时可以采取另一种办法,就是改变座椅的设计特征,使其能够限制传递到飞机上的载荷,它可以通过控制座椅结构的变形来达到。美国SH-3 和CH-53 直升机的机组座椅已经采用了这种技术。在这两种飞机机组座椅上都限制了前向、侧向以及向下的载荷。前向和侧向载荷的限制保护了连接结构,而且不影响人体的耐限。向下载荷的限制根据人体的耐受情况来确定。

结束语

在旋翼类飞机尚不能实现弹射救生的情况下,提高直升机抗坠毁性能是“以人为本”设计理念的重要体现。当前直升机抗坠毁座椅技术标准体系相当完善,技术实现手段比较丰富,国外相应领域的技术应用也十分成熟,这些都对国产新老型号直升机抗坠毁性能的提高提供了坚实的基础。通过对型号的适应性改装,完全可以进一步提高直升机的抗坠毁性能,从而减少飞行员坠毁伤亡的可能性。