自愿减排交易助力实现“双碳”目标

梅德文 葛兴安 邵诗洋

中国作为世界上最大的能源消耗国和最大的碳排放国,在实现碳达峰、碳中和目标中面临巨大挑战。但是,中国也同时拥有世界最大规模的绿色信贷市场和碳市场,如果进一步推进碳市场建设进入深水区、扩大国际化,充分发挥碳定价机制尤其是自愿减排交易的价格引导和激励作用,有可能以最低成本、最高效率实现“双碳”目标。

气候变化兼具一般环境污染问题的负外部性、公地悲剧特征,以及大部分环境污染问题所不具备的时空均一性特征。所谓时空均一性是指在全世界任何一个地点排放一吨二氧化碳对地球温室效应的影响是相同的。因此,应对气候变化是国际社会面临的共同问题,需要所有国家尽快采取一致行动共同应对。中国本着负责任大国的态度,提出了力争在2030年前实现碳达峰和努力争取2060年前实现碳中和的目标愿景,充分彰显了我国积极应对气候变化和推动构建人类命运共同体的决心。

中国实现碳中和面临的挑战前所未有

中国实现碳中和面临宏观经济转型、能源结构转型和金融转型三大挑战。

宏观经济转型

中国是世界上最大的发展中国家,被誉为“世界工厂”,2020年制造业在国内生产总值(GDP)所占比例约28%左右,固定资产投资在GDP中所占比例超过40%,中国经济目前仍处于粗放型向集约型转型阶段。环境经济学“库兹涅茨曲线”阐述了环境污染和经济发展之间的相关性,一般而言,经济发展到一定阶段之后才会出现碳达峰。中国气候变化事务特使解振华主任早在2010年就曾说过,发达国家一般是在人均GDP

3万~4万美元时实现碳达峰或“库兹涅茨曲线”拐点,而中国2020年人均GDP为1.05万美元,按GDP年均增长5%~6%来推算,到2030年实现碳达峰目标时,人均GDP可能刚刚达到2万美元,即便如此,距离发达国家碳达峰时的人均GDP 3万~4万美元仍有较大差距。

在宏观经济领域,有一个“保增长、调结构、防通胀”的“不可能三角”,考验宏观经济调控的多目标协调与权衡。这三个目标在碳中和背景下意味着“中高速增长、绿色供应、物价稳定”的“大宗商品不可能三角”,要实现碳中和,就需要保持中高速增长和绿色供应,意味着碳中和会给宏观经济带来物价上涨的潜在风险,这也是包括央行原行长周小川在内的一批经济学家所警示的。

能源结构转型

在能源领域,有一个“低成本、清洁环保、安全稳定”的“能源不可能三角”。发达国家能源发展经历了由煤炭过渡到石油、天然气,再到风电、光伏等新能源的阶段。而中国是当今世界上最大的能源消耗国,“富煤、贫油、少气”的能源禀赋同时意味着高排放,2020年中国碳排放量近100亿吨,占全世界碳排放总量的近30%,超过美欧日三大经济体排放的总和。

碳中和目标下,要构建以新能源为主体、以净零排放为目标的新型能源体系,我国仍然需要付出艰苦卓绝的努力。目前我国一些低碳、零碳、负碳技术的关键设备和工艺等仍需要进口,技术综合集成、产业化与技术转移推广能力仍有不足,现有技术条件下,中国能源的低碳转型同样面临巨大挑战。

金融转型

中国金融市场目前仍以银行贷款等间接融资为主,存在两个较大风险:一是中国的证券市场、资本市场对于国民经济发展的推动作用还明显不足;二是中国金融资产的底层基础资产有很大比例是化石能源资产,高于世界平均水平,而受双碳目标影响,化石能源资产估值未来大幅度降低的可能性很大,且在管理不当条件下违约率可能越来越高。

综上所述,中国的经济结构以资源密集型为主,能源结构以煤为主,金融结构以银行为主,导致中国面临的碳中和挑战压力巨大,中国的经济效率、能源效率、金融效率都有待提升,都需要绿色转型。

国际碳交易市场背景与现状

解决环境问题的常用经济学手段是将外部性内部化,即对外部效应的边际价值定价,从而激励市场上理性经济人的行为改变。反映到应对气候变化领域,国际社会广泛采用的经济工具就是碳定价(Carbon Pricing)机制。碳定价是通过碳税或碳交易制度给碳排放设置价格,发挥碳价格的信号作用来改变生产、消费和投资行为,激励低碳领域技术和实践创新。气候变化问题的时空均一性特征意味着碳排放权是一种标准化程度极高的产品,便于市场化和金融化,旨在低成本、高效率解决气候变化问题的碳市场从出生的那一刻起就是一个标准的国际化市场。

国际碳交易市场分为两类:一类是强制减排市场,政府设定排放总量限制,将数量众多的高碳排放企业纳入其中,强制赋予减排义务,允许企业将分配到的碳排放配额自由交易;一类是自愿减排市场,企业自愿承担减排义务,实施风电、光伏、植树造林等减排项目,这些项目相比一定的基准线产生的实际减排量经过备案、核证、审批等流程而获得可交易的碳信用。

截至2020年底,全球强制碳市场覆盖了1个超国家机构(欧盟)、8个国家(中国、德国、哈萨克斯坦、墨西哥、新西兰、韩国、瑞士、英国)、18个省或州(加利福尼亚等12个美国州、广东等3个中国省、魁北克等2个加拿大省、日本埼玉县)、6个城市(北京等5个中国市、日本東京都市),覆盖了全球16%的温室气体排放,这些正在运行碳市场的司法管辖区占全球GDP的54%,全球将近1/3的人口生活在有碳市场的地区。

自愿减排交易助推全球进入“碳中和”时代

自愿减排交易机制下的碳信用是强制碳市场的重要补充。它不仅可以作为碳配额的“抵消”用于控排企业履约,还是企业或个人自愿“中和”自身碳排放足迹的重要工具,同时项目开发方得到自主减排和低碳技术探索的经济激励,吸引更多强制碳市场体系之外的参与者加入应对气候变化行动,更加充分地动员民间和企业,以市场化、分散化的方式汇聚力量,助力全社会“碳中和”。

根据联合国“奔向零碳”(Race to Zero)的统计,截至2021年6月,全球共有733个城市、3067家企业、622所大学提出了自愿碳中和目标承诺,自愿碳中和的地区/机构涵盖了全球大约50%的GDP、25%的碳排放量。随着全球进入“碳中和”时代,各类机构对自愿减排碳信用的需求大增已是必然。根据全球自愿碳市场扩大工作组(TSVCM)的研究,为了实现控制全球温升不超过1.5摄氏度的目标,全球碳排放到2030年应当减少230亿吨,其中大约20亿吨来源于碳汇和碳移除,这需要全球自愿碳市场到2030年在2019年的基础上增长15倍。

国际自愿减排交易缘起

1997年联合国气候变化框架公约组织第三次缔约方会议(COP3)奠定了全球最初的碳信用体系。此次大会通过的《京都议定书》规定发达国家从2005年开始承担强制减排义务,并建立了三种国家间的减排交易机制,分别是国际排放交易机制(International Emissions Trading,简称IET)、联合履约机制(Joint Implementation,简称JI)和清洁发展机制(Clean Development Mechanism,简称CDM)。清洁发展机制是全球自愿减排交易的缘起,它一方面帮助强制碳市场(如欧盟排放交易体系)的控排企业灵活履约,形成市场“柔性机制”;另一方面在清洁发展机制下发达国家通过向发展中国家投资或推广绿色产品设备完成减排项目,可以获得减排项目产生的碳信用,发展中国家也因发达国家的投资或者技术而获益。

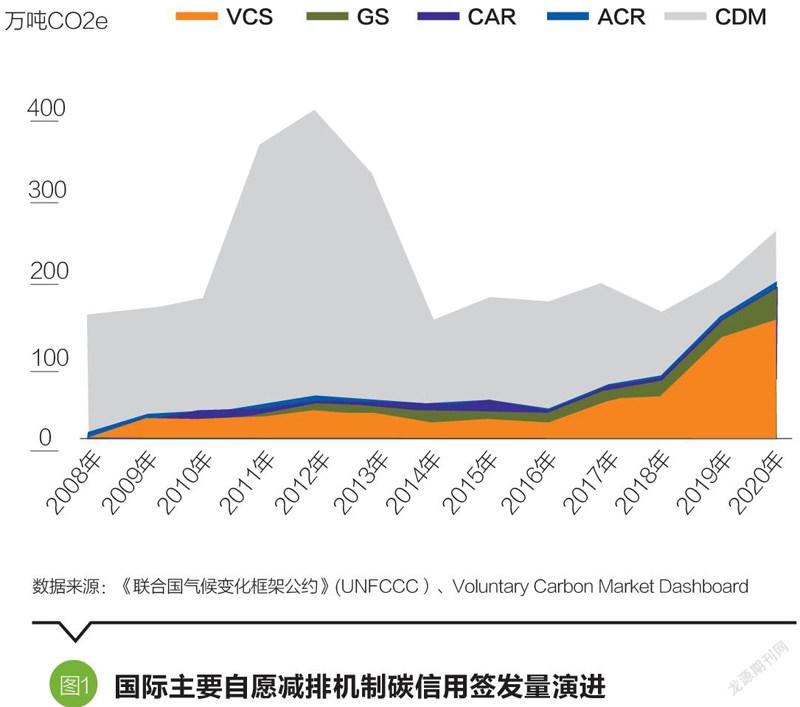

《京都议定书》于2005年2月16日开始生效,2012年底第一承诺期结束后未能达成关于第二承诺期的有效协议,CDM对中国等发展中国家基本关上了门。在过去几年CDM的碳信用签发数量逐渐下降,价格也持续低迷,曾经为中国风电、水电、光伏等可再生能源项目带来大量减排收益的CDM实际上已走向没落。

碳中和需求推动独立第三方自愿减排交易兴起

与之相对的是,近年来由非政府组织建立的独立第三方自愿减排机制影响力在逐渐增强,在过去的几年中签发量显著增长。根据世界银行的统计,2019年独立第三方签发碳信用占自愿减排信用签发总量的65%,与2015年的17%相比增长了将近3倍。这在一定程度上说明全球自愿减排交易市场发展方向已从服务控排企业履约加快转向服务企业自愿碳中和。

当前占主导地位的独立第三方自愿减排机制包括:核证碳标准(VCS)、黄金标准(GS)、美国碳注册登记处(ACR)、气候行动储备方案(CAR),几乎占据全球自愿减排信用总量的2/3。随着越来越多非控排企业参与气候变化行动,未来诸多企业的碳中和需求将助推自愿碳市场迎来快速增长。

中国碳市场发展与展望

我国碳市场的建设路径是从区域试点开始,逐渐向全国统一市场过渡。2011年10月,国家发改委发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,将北京、上海、广东、湖北等七省市列为碳交易试点地区,标志我国碳交易体系建设正式启动。自2013年始京津沪渝四大直辖市与广东、湖北、深圳及后来加入的福建等碳排放交易试点省市陆续开市,到2021年6月,试点区域碳市场覆盖了电力、钢铁、水泥等20多个行业,每年配额总量约12亿吨,近3000家重点排放单位、1000多家非控排企业、10000多个自然人参与了交易,累計配额成交量4.8亿吨二氧化碳当量,成交额约114亿元,平均交易价格23.77元/吨CO2e(二氧化碳当量),平均换手率约5%。

2020年底,生态环境部出台《碳排放权交易管理办法(试行)》,印发《2019—2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》,启动全国碳市场第一个履约周期。2021年7月16日,中国碳排放权交易市场正式启动上线交易,碳市场实现从区域试点向全国统一的过渡。全国碳市场交易品种为中国碳排放配额(CEA),发电行业成为首个纳入行业,第一批纳入重点排放单位2162家,涉及发放碳配额超45亿吨,中国碳市场成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。截至9月23日,全国碳市场碳排放配额累计成交量848万吨,累计成交额4.18亿元,平均成交价格49.3元/吨CO2e。

在此,对比一下当今世界交易规模最大的碳市场即欧盟排放交易市场。2020年欧盟碳市场排放配额交易量达81亿吨,占全球碳交易总量的约90%,交易额达到2010亿欧元。进入2021年,由于欧盟碳市场看涨情绪的高涨和能源市场的提振,欧洲碳价接连刷新纪录高位,目前已飙升至60欧元/吨。中欧之间的碳价格相当于差了一个汇率还多。

而两个市场之间交易量或者说流动性、换手率、交易活跃程度的对比则更为明显。9月10日当周欧盟碳市场期货成交量为1.78亿吨,中国碳市场开市2个月以来累计成交量还不足1000万吨。按照欧盟碳市场2020年碳交易81亿吨、年配额总量约18亿吨计算,交易换手率达400%多,大约是中国区域试点碳市场换手率的80倍。

如果折合成度电碳成本来比较,以煤电的二氧化碳排放强度800克/千瓦时来计算,欧洲煤电机组的碳排放成本在0.048欧元/度左右,约合人民币0.36元/度,以目前碳价来计算中国度电碳成本不到0.04元人民币。即使不考虑配额拍卖(2021年起欧盟范围内一半以上的配额将被拍卖),欧洲的度电碳成本大约也是中国度电碳成本的10倍左右。而由于目前中国碳排放配额免费分配,大部分电厂实际上感受不到碳排放成本。

比较中欧碳市场的交易规模、价格与流动性,中国碳市场需要完善科学、合理、有效的价格形成机制,否则将难以实现低成本、高效率促进碳达峰碳中和的有效市场功能。

CCER自愿减排交易是中国碳市场的重要补充

生态环境部副部长赵英民指出,碳市场“既可以彰显我国实现碳达峰碳中和的决心和力度,又能够为碳减排企业提供有效的价格激励信号”。后者的减排激励是通过以国家温室气体自愿减排交易为基础的碳排放权抵消机制来实现,即国家核证自愿减排量(China Certified Emission Reduction,简称CCER)。具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目可以通过CCER抵消机制进入全国碳排放权交易市场。

CCER体系起步于2012年6月国家发展改革委发布的《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,暂停于2017年3月对该《暂行办法》的启动修订,运行的5年期间共计有2871个CCER项目公示审定,其中完成项目备案的有861个,项目类型以风电、光伏、甲烷利用为主;完成减排量备案的有254个,合计备案减排量5283万吨。CCER备案审批暂停以后,已备案CCER的交易并未停止,截至2020年底,全国CCER累计成交约2.68亿吨二氧化碳当量。且由于供应量的减少,近年来CCER交易价格持续走高。

随着2021年2月1日起施行的《碳排放权交易管理办法(试行)》对全国碳排放权交易市场履约抵销政策的明确(重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴,抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%)和2021年7月16日全国碳排放权交易的正式上线,加速推进CCER管理办法修订和新项目备案重启已经成为主管部门国家生态环境部下一步工作重点。

中国碳交易价格未来将与国际趋同

国际金融理论有个经典的“蒙代尔—克鲁格曼不可能三角”:在汇率稳定、独立货币政策和资本自由流动三个变量中,一个国家不可能同时实现,只能三者取其二。这个理论在碳市场可能同样有效,长期来看,由于气候变化的全球外部性、时空均一性,碳排放权天然具有国际自由流动属性,如果要保持国内的碳中和产业优势和低碳政策独立,则碳价一定会与国际碳市场趋平。

目前欧盟、美国、韩国的碳价都远远高于中国碳价,随着资本市场进一步开放,外资也会进入中国碳市场。若干年之后,随着应对气候变化国际谈判的不断深入,国家自主贡献(National Determined Contributions,簡称NDC)相关规则日趋公平合理,国内外碳价差异会产生巨大的套利空间,一旦存在套利,价格差就会逐渐消除。我们预计未来中国碳价会与国外大致趋同,到2050年前后,全球的碳交易市场有望达成一体化,这可能是一价定律、要素价格趋同理论等经济规律在碳市场的使然。

另外,2020年3月欧洲议会通过了欧盟碳边境调节机制(Carbon Border Adjustment Mechanism,简称CBAM)的决议,拟从2026年开始根据进口商品隐含的温室气体排放量对其征收关税或采取其他的价格调节措施。基于欧洲碳价与他国或者地区碳价的差值计算碳关税的机理,各国碳价也有望走向趋同,这同样会促使我国碳价上涨。

总而言之,中国碳中和“挑战前所未有,机遇千载难逢”。中国作为世界上最大的能源消耗国和最大的碳排放国,中国的碳中和面临巨大挑战。但是,中国也同时拥有世界最大规模的绿色信贷市场和碳市场,如进一步推进碳市场建设进入深水区、扩大国际化,充分发挥碳定价机制尤其是自愿减排交易的价格引导和激励作用,就有可能以最低成本、最高效率实现碳达峰碳中和,应抓住这一千载难逢的历史性机遇,为应对气候变化与构建人类命运共同体做出重要贡献!

(梅德文为北京绿色交易所总经理、北京绿色金融协会秘书长,葛兴安为北京绿色金融和可持续发展研究院特邀高级研究员,邵诗洋为河南环境能源服务中心首席执行官、北京绿色金融协会理事。本文编辑/王晔君)