水库大坝防渗面板改造加固施工新技术应用研究

王 欢

砌石重力坝具有建筑材料来源丰富、造价低廉、坝顶可溢流、施工工艺简单等优点,在发展中国家发展迅速。我国重力坝建设历经多年实施,其建设规模和数量不断攀升。砌石重力坝的防渗设施布置主要有3种形式:第一种是在大坝上游面设置混凝土或钢筋混凝土防渗面板,第二种是在坝体上游侧设置混凝土防渗心墙,第三种是使坝体本身防渗。砌石重力坝大多采用在大坝上游面设置防渗面板的形式,如河北省的朱庄水库、河南省的宝泉水库和青田河水库、云南省的于东水库、浙江省的交口水库等,均采用了第一种防渗布置形式。

我国改革开放前已建成的浆砌石重力坝,多数浆砌石重力坝已运行40多年,坝体已逐渐显现出各种缺陷和危险,特别是渗漏问题更加严重。正是由于我国水库大坝建设中的经验并不丰富,在混凝土防渗漏施工技术方面的知识和技术并不健全,特别对于沿海地区的大坝,混凝土防渗面板的作用就显得更为重要,这是由于沿海地区空气中存在大量腐蚀性物质,这些腐蚀性物质会加速水库大坝的锈蚀,进而降低水库大坝的使用寿命。因此混凝土防渗面板保护作用的好坏直接决定了水库大坝使用年限。过去材料性能和技术水平有限,经过长期运行,许多浆砌石重力坝上游面板逐渐产生大量裂缝,进而出现不同程度的坝体渗漏,这些病害和缺陷危及大坝本身和下游居民。所以,研究和采用新技术对浆砌石重力坝上游防渗面板进行改造和加固是必然趋势。

1.防渗面板改造加固工艺介绍

浆砌石重力坝防渗加固措施主要包括改建面板或修复原有钢筋混凝土面板,其中改建面板措施需要在原有面板外侧上游增设钢筋混凝土面板,或在拆除原有上游面板后改建新的防渗面板。在原有上游面板的外侧增加钢筋混凝土面板,可以保留原有面板,也保留了原有面板的部分防渗性能,可以增强大坝的防渗能力,不会损坏砌石坝体,施工难度较小。因此,通常采取增加上游防渗面板的措施来加固砌石大坝,目前对大坝防渗面板进行改造加固主要从以下几个方面考虑。

1.1 重建面板结构的稳定性

确保避免新面板与旧面板脱离,并保证面板结构本身稳定,是发挥面板防渗作用的前提。通常可采取3种方法为面板提供足够的垂直保持力和水平拉力。第一种是在新旧面板之间设置锚固化学键合钢筋,利用钢筋的剪切和拉伸强度提供向上的垂直保持力和水平锚固力。第二种是在新旧混凝土面板界面涂刷无机界面胶,利用界面粘结为改造后的面板提供垂直握持力和粘结力。第三种是将改造后的面板底部定位在基岩或混凝土板上,这样可以提供反向的垂直支撑力。

1.2 重建面板施工缝的止水

上游防渗面板施工缝和分缝处是防渗最薄弱的部位,面板施工缝和密封失效通常是坝体渗透破坏的主要原因。因此,改造面板的垂直施工缝应通过原坝体的垂直施工缝进行切割,水平施工缝可根据需要设置,施工缝处应采用可靠的密封结构,可考虑修复和加强原面板的密封结构,或在改造面板中改造密封系统。

1.3 重建面板的防裂性

浆砌石坝上游面积一般较大,坝体的变形和温度变化将直接影响改建面板的应力和应变,这将导致面板内部结构逐渐膨胀,很可能造成改建面板的开裂破坏。因此为了解决这类问题,需要适当设置施工缝,改善材料性能,提高面板强度,以满足抗裂要求。而且面板表层应使用抗裂钢筋适当固定,以抵抗因外界温度频繁变化而产生的温度应力。

1.4 改造面板的防冻防腐性

在大坝运行期间,防渗面板底部长期承受较高的水头,而且由于冬季冻融循环,会对使用耐久性产生不利影响,因此面板混凝土应具有足够的防渗、防冻和防腐性能,这需要根据大坝的环境类别选择合适的加固混凝土,控制混凝土的最大氯化物含量,提高混凝土密实度,必要时适当添加添加剂,或使用特殊的表面保护涂层等。

2.防渗面板改造加固技术应用

2.1 项目概况

以某水库除险加固工程为例,其大坝库容为3560×104m3,坝顶高程115.2m,宽8.0m,坝顶长257m,其中溢流坝段长81m,溢流坝由5个闸室组成,每个闸室宽12m。工程等别为Ⅲ等,因工程坝高超过70m,大坝级别可提高一级,由3级提高到2级,洪水标准不提高。经过多年的运行,浆砌石重力坝上游混凝土面板出现了开裂、露筋、蜂窝、孔洞、脱钙等诸多缺陷,坝体廊道产生了许多明显的裂缝和渗漏,面板混凝土防渗等级不满足安全要求,防渗系统存在诸多薄弱环节,因此必须对浆砌石重力坝进行改造和加固。

2.2 混凝土参数确立

为解决大坝渗漏问题,大坝的主要防渗加固措施是在原有防渗面板上改造防渗面板,改造后的面板为钢筋混凝土结构,在混凝土防渗面板施工中最核心的环节就是选择合适的水泥原料,通常情况下应选择标号大于425#的水泥材料,目的是强化防渗面板施工性能。水库大坝混凝土防渗面板施工项目中,根据施工现场实际情况采用了425#水泥。由于防渗面板施工容易受到水灰比波动的影响,一般情况下水灰比应控制在0.5±0.05。

2.3 面板与原坝面粘结工艺

为保证改造后的防渗板稳定性和安全性,加固均采用底部承重和新旧板组合两种方法,新旧板组合方法包括粘结钢筋锚固技术和界面粘结技术。

2.3.1 化学植筋锚固技术

上游浆砌石重力坝,钢筋混凝土面板厚1.0~1.46m。为保证新老混凝土面板的结合,界面处采用植筋锚固技术,锚杆排距均为1.5m,锚杆内侧水平倾斜5度波纹管,锚固深度50cm,锚固抗拉强度大于100kN。

2.3.2 界面粘结技术

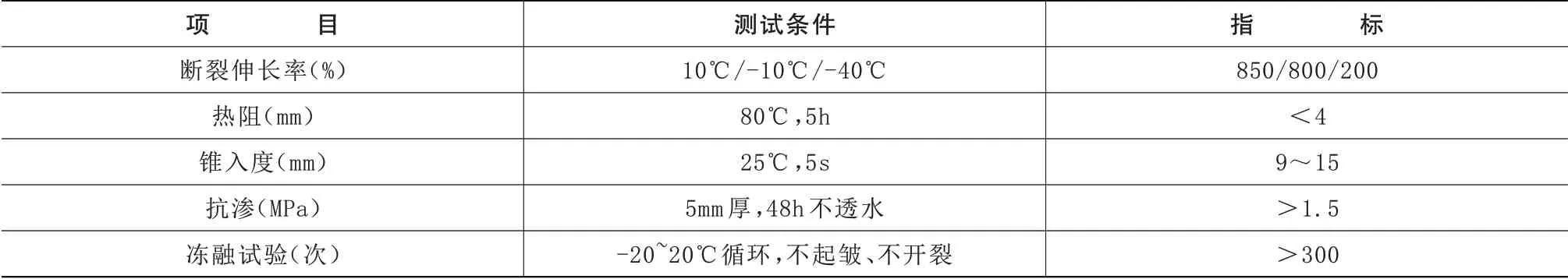

为保证新老混凝土防渗面板无缝粘结,结合化学植筋措施,钢筋还采取在新旧混凝土结构界面涂刷无机界面胶的措施。通过凿毛清理界面,均匀刷一层无机界面粘结胶,然后浇筑改造后的防渗面板混凝土。无机界面粘结胶的技术规格见表1,其抗拉强度高于普通混凝土。

表1 无机界面黏合胶规格

2.4 面板施工缝和防水密封

2.4.1 面板接缝处的防水密封

为了确保改造后防渗面板的垂直稳定性,面板底部位于基岩上,面板水平分隔是施工冷接缝,接缝中没有间隙,面板中的垂直钢筋穿过水平施工缝,这意味着垂直钢筋不会在接缝处切断。面板的水平施工缝分别位于标高180.9m、190.0m和202.6m处。上游新建钢筋混凝土防渗面板的竖向隔条切穿原坝体的竖向隔条,相邻隔条之间的距离在11.5~14.75m范围内,新建防渗面板的竖向隔条宽度为1.5cm,隔条内安装有铜止水带,止水带厚度为1mm,隔条间隙内填充高压聚乙烯闭孔泡沫。

2.4.2 新老混凝土结构部分之间接缝的密封

SR塑性填料设置在新面板与溢洪道桥墩或上游进水口原有凸出混凝土结构的连接处。密封结构如图1所示。

图1 接缝处的SR密封结构图

SR塑性填料的性能如表2所示。SR内部填料是SR塑性填料的配套粘合剂。SR外层填料为三元乙丙橡胶增强防渗盖板,纵横向抗拉强度大于4.0MPa,延伸率大于350%。

表2 SR密封塑性填料性能表

改造后的防渗面板竖向施工缝贯穿原坝体竖向施工缝,相邻施工缝间距满足混凝土变形要求,有利于面板抗裂。改造后的面板表层分布有双向钢筋,溢流段防渗面板的典型配筋如图2所示。

图2 防渗面板的典型配筋图

为了提高防渗面板的抗裂性能,在改造后的防渗面板混凝土中掺入适量的单丝聚丙烯纤维,单丝聚丙烯纤维的直径在13~20μm之间,长度不小于20mm,密度不小于1.1g/cm3,抗拉强度不小于700N/mm2,弹性模量不小于15000N/mm2。在改造后的防渗面板中掺入聚丙烯纤维可以提高面板结构的延性,防止新裂缝的扩展,还可以减少温度裂缝和长期收缩裂缝,显著提高防渗面板结构的抗裂性能。

2.5 面板防渗、防冻和防腐工艺

改造后的面板必须承受60m以上的水头高度,要求混凝土抗渗等级达到W6以上。水库最冷月份为冬季1月,平均气温在4.6~5.3℃范围内,因此水库属于温和气候区,考虑耐久性要求,要求混凝土抗冻等级达到F100(冻融100次循环)。通过对水库水质的分析和判别,确定水库水具有弱或中等的碳酸氢盐腐蚀性,在钢筋施工过程中采用普通粉煤灰硅酸盐水泥来提高混凝土的防腐能力。通过试验确定了水泥的品种和用量、混凝土的外加剂和添加剂、水灰比和含气量。

3.面板改造及加固效果

大坝上游防渗面板改造工程完成后,对改造后的防渗面板质量进行了抽样检测,检测采用钻孔取样,取样项目包括防渗面板混凝土抗压强度和防渗等级,混凝土抗压强度取样10组,每组3次,防渗等级取样6组。10组抗压强度取样试验值均高于C25混凝土强度标准值16.7MPa,6组防渗等级试验值也均高于设计要求,满足改建防渗设计的质量要求。防渗面板改造加固后,浆砌石重力坝通过了质量检测和蓄水调试,防渗面板质量满足设计要求,渗漏问题得到解决,外观得到更新,达到了加固工程的预期效果。

4.结语

多年来,我国的砌石重力坝建设规模和数量不断攀升,也为保障经济社会发展和满足人民生活需求发挥了重要作用,许多大坝经过数十年的运行,都产生了不同程度的渗漏问题,上游防渗改造是砌石重力坝加固的常用方法,面板改造和加固是解决其自身结构稳定性、施工缝和密封、抗裂、防渗、防冻和防腐等问题的关键方法,并应采取适当的处理措施,以确保结构的稳定性、防渗可靠性和耐久性,从过去完成的许多砌石重力坝加固工程中,探索了一些防渗面板改造新技术的应用,积累了一些相关的技术经验,希望能为今后类似工程的防渗改造和加固提供参考。