艾灸对阳虚体质者任脉热学特性的影响*

朱小香,萨喆燕,许金森△,周丽莉,兰彩莲,叶笑然,周 旋

(1.福建省中医药科学院/福建省经络感传重点实验室,福建 福州 350003;2.福建中医药大学针灸学院,福建 福州 350122)

红外热成像技术是利用红外辐射摄像原理检测人体组织器官新陈代谢过程产生的热能分布,进而得到人体体表温度分布状态的一种现代物理学检测技术,其在反映人体新陈代谢、经脉、腧穴体表热能分布等方面有着独特优势,可以呈现人体体表不同区域的温度分布图和经脉循经红外辐射轨迹(IRRTM)[1-2]。本课题组前期研究发现,在任脉线的穴位上加热,其即时热效应可诱发出任脉IRRTM,形成任脉高温带,停止加热后逐渐淡化消失[3-4]。为进一步结合临床实际,本研究以阳虚体质者为研究对象,观察艾灸干预前后任脉及其旁开非经对照部位皮肤温度的变化,探讨一定疗程艾灸干预对阳虚体质者任脉的非即时热效应,以期为临床应用艾灸调理阳虚体质提供实验依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 31名阳虚体质志愿者,其中男3名,女28名,年龄18~28岁。将志愿者随机分为对照组(n=15)和艾灸组(n=16),两组在年龄、性别等方面无统计学差异。所有志愿者均在研究开始前被告知试验过程和注意事项,并签署知情同意书。本研究经福建省中医药科学院中医药临床医学伦理委员会审查和批准通过。

1.2 诊断标准 根据2009年中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定》标准,符合阳虚质判定标准:阳虚质转化分≥40分,且除平和质外的余下7种体质转化分均<30分,则计为阳虚质。

1.3 纳入标准 (1)符合上述阳虚质诊断标准;(2)年龄18~35岁,签署知情同意书。

1.4 排除标准 患有器质性疾病、精神疾病、皮肤病、过敏性疾病、传染性疾病等;近期患感冒、腰痛等身体不适;需长期服用药物者;妊娠或哺乳期妇女;未获得知情同意者。

1.5 试验方法 对照组仅接受常规健康宣教,艾灸组在常规健康宣教的基础上进行艾灸关元和神阙穴30 min(清艾条,直径18 mm),隔天1次,连续10次(女性避开月经期间施灸)。分别于艾灸干预前1天和干预疗程结束后次日进行任脉及其左右旁开1.5寸非经对照线体表温度的检测。受试者进入实验室,暴露观察部位,用冷标法腧穴定位贴标记所观察穴位(天突穴、膻中穴、中脘穴、气海穴),静坐20 min,以适应实验室环境。实验室温度保持在恒温状态(28±1)℃,室内无明显空气流动。调整红外热像仪(Thermo Tracer TH9100型,日本NEC公司),使其正对被观察部位。在自然状态下采集任脉(胸腹段)及其左右旁开1.5寸非经对照线体表温度信息。所采集红外热图用仪器相配套的软件进行处理分析。

2 结果

2.1 两组受试者干预前后任脉及其左右旁开非经对照线体表温度的变化 干预前,艾灸组和对照组受试者任脉线上体表平均温度均高于其左右旁开非经对照线,差异具有统计学意义(P<0.05,P<0.01),说明任脉具有热学特异性,且两组间具有可比性;干预后,艾灸组任脉及其左右旁开非经对照线体表平均温度均升高,其中任脉及其左旁开呈明显升高(P<0.05,P<0.05),任脉线上体表平均温度仍高于其左右旁开非经对照线(P<0.05,P<0.01),左旁开对照线平均温度明显高于右旁开对照线(P<0.05);对照组干预前后无明显差异。见表1。

表1 两组受试者干预前后任脉及其左右旁开非经对照线体表温度的变化(±s,℃)

表1 两组受试者干预前后任脉及其左右旁开非经对照线体表温度的变化(±s,℃)

注:与左旁开非经对照线比较,*P<0.05,**P<0.01;与右旁开非经对照线比较,#P<0.05,##P<0.01;与干预前比较,△P<0.05。

组别 n 时间 任脉左旁开 任脉 任脉右旁开对照组 1 5 干预前 3 4.0 3±0.8 5 3 4.1 3±0.7 8*## 3 4.0 1±0.8 3干预后 3 4.0 4±0.6 0 3 4.1 7±0.5 8**## 3 4.0 4±0.5 9艾灸组 1 6 干预前 3 3.9 6±0.6 0 3 4.0 3±0.6 2*## 3 3.9 0±0.6 7干预后 3 4.2 9±0.6 9#△ 3 4.3 6±0.6 9*##△ 3 4.2 5±0.7 1

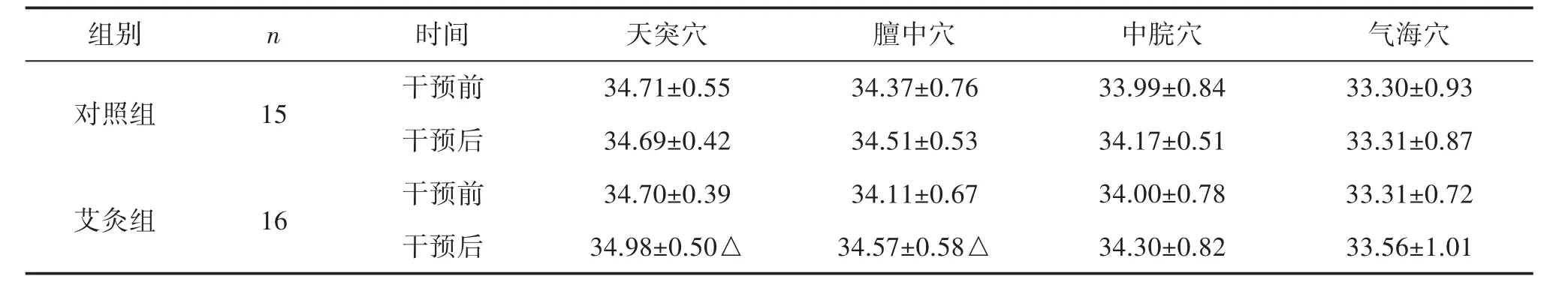

2.2 两组受试者干预前后任脉线上穴位体表温度的变化 艾灸组和对照组受试者在干预前的任脉线上穴位温度均无显著性差异,两组具有可比性。与干预前比较,艾灸组阳虚质受试者任脉线上天突穴(P<0.05)、膻中穴(P<0.05)体表温度均明显升高,中脘穴和气海穴体表温度升高,但差异无统计学意义。对照组干预前后任脉线上穴位体表温度差异均无统计学意义。见表2。

表2 两组受试者干预前后任脉穴位体表温度的变化(±s,℃)

表2 两组受试者干预前后任脉穴位体表温度的变化(±s,℃)

注:与干预前比较,△P<0.05。

组别 n 时间 天突穴 气海穴对照组 1 5 干预前 3 4.7 1±0.5 5 3 3.3 0±0.9 3膻中穴3 4.3 7±0.7 6干预后 3 4.6 9±0.4 2 3 3.3 1±0.8 7艾灸组 1 6 干预前 3 4.7 0±0.3 9 3 3.3 1±0.7 2 3 4.5 1±0.5 3 3 4.1 1±0.6 7干预后 3 4.9 8±0.5 0△ 3 3.5 6±1.0 1 3 4.5 7±0.5 8△中脘穴3 3.9 9±0.8 4 3 4.1 7±0.5 1 3 4.0 0±0.7 8 3 4.3 0±0.8 2

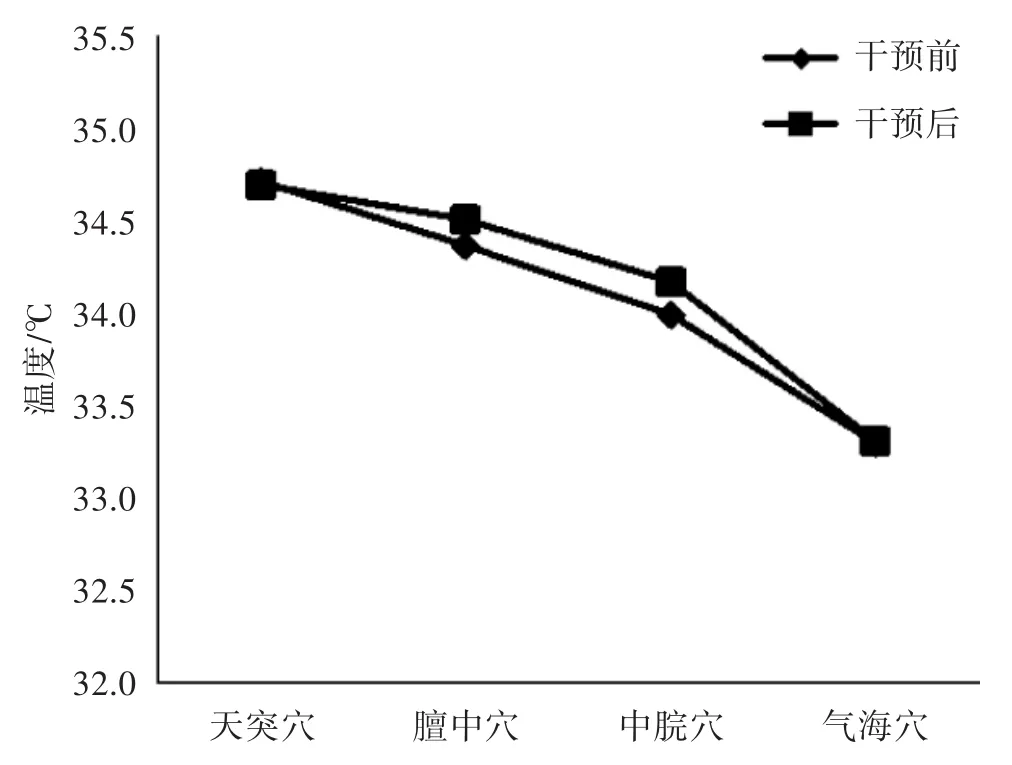

2.3 两组受试者干预前后任脉线上穴位温度趋势

干预前,对照组和艾灸组受试者任脉线上穴位温度均呈自上而下逐渐降低趋势;干预后,艾灸组各穴位点温度均升高,胸段穴位升高较为显著,但总体上仍呈上热下寒的温度趋势。见图3、图4。

图3 对照组干预前后任脉线上穴位体表温度变化趋势

图4 艾灸组干预前后任脉线上穴位体表温度变化趋势

3 讨论

阳虚体质是临床较为常见的偏颇体质类型之一[5-7],与很多疾病的发生发展关系密切[8-10],成为近年来体质研究的主要研究对象。阳虚体质者因阳气不足常表现为平素畏冷、手足不温、喜热饮食等虚寒征象[11-12]。临床根据中医辨证论治指导思想,常用扶阳法恢复机体阳气以调理阳虚体质[13]。艾灸因艾叶的纯阳之性能温经散寒、扶阳固脱、协调阴阳等作用而常应用于临床。临床研究表明,艾灸对于阳虚体质的调整作用明显[14-16]。神阙、关元居于人体前正中穴线上,为任脉的要穴,此二穴相配,灸之可从阴引阳,具有培元固本、回阳固脱、升阳举陷之功。因此,神阙、关元是艾灸等外治法改善阳虚体质的常用穴位[17-18]。本研究中,艾灸组受试者经过10次的艾灸关元、神阙调理后,任脉线上体表平均温度较干预前明显升高,其中天突、膻中等胸段穴位升高较为显著。人体体表温度与血液循环、组织新陈代谢状态有着密切的联系,在一定程度上可以反映人体气血的运行状况[19]。艾灸干预后阳虚体质者任脉平均温度升高,说明其对任脉气血具有良性调节作用。中医阴阳理论认为,上为阳,下为阴,任脉胸段穴位较腹段穴位为上,本研究中艾灸干预后,胸段穴位体表温度升高较腹段明显,说明其较易受艾灸之热影响变化,可能与其位置居上,与艾热同气相求有关。

既往研究表明,经脉循行组织较旁开非经对照组织具有更旺盛的能量代谢活动,主要表现为良好的导热特征、较高的组织温度、丰富的微循环血流灌注量等,并且针灸对其具有良性调节作用[20-22]。本研究发现,干预前艾灸组和对照组受试者任脉线上体表平均温度均明显高于其左右旁开非经对照线,说明阳虚体质者的任脉循行组织的热学特性仍有别于旁开非经脉组织。干预后任脉线及其左右旁开体表平均温度均升高,其中任脉升高较为明显,仍保持显著高于其左右旁开非经对照线的特点,体现了其经脉的热学特异性。任脉左右两侧旁开非经对照线平均温度在干预后也升高,说明一定疗程的艾灸能从整体上提高躯体体表温度,左侧升温较右侧更为明显,差异有统计学意义,也符合中医左为阳、右为阴的阴阳理论。以上结果提示艾灸关元和神阙对任脉经穴及其旁开部位的升温程度差异可能与各部位的相对阴阳属性有一定关系。当然,这只是笔者根据实验结果所做的一个推测,有待进一步研究探讨。

近年来,红外热成像技术被逐步应用于体质研究中,其在阳虚质者的成像特点、疗效评价等方面已取得一定的进展[23]。王芹芹研究发现,阳虚质人群的红外热像图呈“上热下寒”现象,上、中、下三焦体表温度分布依次递减[24]。周浩等也认为红外热成像检测技术可以客观反映经络脏腑虚实,其研究也进一步证实阳虚质三焦温度呈现“上热下寒”特点[25]。本研究观察了阳虚体质者任脉(胸腹段)经穴的体表温度,发现任脉线上穴位温度干预前后均呈自上而下逐渐降低趋势,具体表现为:天突>膻中>中脘>气海,也呈现出“上热下寒”的特点,与前述研究相符,也说明体质的完全改善需要更长周期的调理,短期艾灸尚不能改变其“上热下寒”的温度趋势。

体质具有相对稳定性,同时又具有动态可变性。这种特征是体质可调的基础,但也决定了体质调理是个相对长期的过程。本研究观察到10次的短期艾灸能在一定程度上提升任脉及其周围组织体表温度,天突、膻中等居阳位的部位或穴位体表温度升高较为明显,腹部等阴位部位升温较不明显。今后可据此进一步开展更长干预周期的疗效机制研究,以便更为全面地研究艾灸改善阳虚体质的机制规律。另外,本研究中女性志愿者居多,与青年阳虚体质者以女性多见有关,女性乳房对任脉旁开组织的体温观察可能会产生一定影响,这些有待今后进一步研究探讨。